मनुवाद और औपनिवेशिक विचार के खिलाफ निर्णायक बहुजन जुगलबंदी है ‘काला’

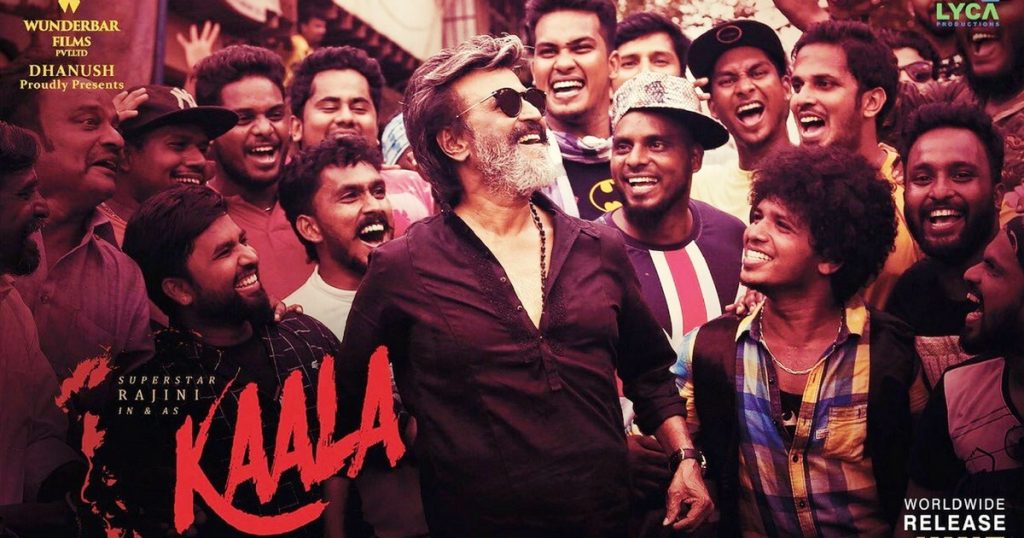

बीते 7 जून को प्रदर्शित हुई ‘काला’ भारतीय सिनेमा में इस शीर्षक की पहली फिल्म है। लेकिन इससे मिलते-जुलते शीर्षक वाली 28 फिल्में अब तक बन चुकी हैं। पहली फिल्म थी ‘काला नाग’। 1924 में बनी इस फिल्म को निर्देशित किया था कांजीभाई राठौड़ ने और इसका निर्माण किया था कोहिनूर कंपनी ने। 5 जनवरी 1924 को बॉम्बे क्रॉनिकल ने इस फिल्म को ‘एक सभ्य साजिश’ के रूप में विज्ञापित किया था, जो कि आधुनिक सभ्यता के विश्वासघात, धोखाधड़ी और धन के लिए पागलपन की हद तक जाकर खलनायक द्वारा किए जाने वाले बलात्कार, हत्या और भयानक विनाश का खुलासा करती है। इसके लगभग एक सदी (94 साल) बाद अभी-अभी पा. रंजीत निर्देशित ‘काला’ आई है। ‘काला’ भी सभ्यता के विश्वासघात, धोखाधड़ी और हत्याओं का खुलासा करती है। पर 1924 की ‘काला नाग’ जहां सभ्यता को कटघरे में खड़ा करती हुई भी सफेदपोश खलनायकों को काला के स्टीरियोटाइप धार्मिक-नस्ली नकारात्मक अर्थ में ही प्रस्तुत करती है, वहीं ‘काला’ इसकी रंगभेदी अवधारणा पर ही सीधे प्रहार करती है। इस अर्थ में पा. रंजीत द्वारा निर्देशित और सुपर स्टार रजनीकांत अभिनीत ‘काला’ इस सदी की पहली भारतीय फिल्म है जिसने कला में मौजूद सारे औपनिवेशिक और मनुवादी फ्रेम को बड़े तार्किक और कलात्मक ढंग से धो डाला है। दादा फाल्के द्वारा डाली गई नस्लीय, धार्मिक और जातीय फिल्मों की परंपरा को सौ साल बाद सीधे-सीधे चुनौती देने वाली यह निःसंदेह एक युगांतकारी फिल्म है, जो न सिर्फ फुले-आंबेडकरी विचारधारा से लैस एक नया सौंदर्य रचती है बल्कि दलित आंदोलन की सीमाओं का विस्तार करते हुए एक नई ‘बहुजन’ राजनीति भी प्रस्तावित करती है।

आज से ठीक 101 साल पहले दादा फाल्के ने पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘लंका दहन’ (1917) बनाई थी। यह फिल्म हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय मिथकीय कथा ‘रामायण’ की प्रस्तुति थी, जिसमें आर्यों के मर्यादा पुरुषोत्तम राम काले राक्षसों के असुर राजा रावण की हत्या करते हैं। वह भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध। तब से लेकर अब तक बन रही भारत की हर फिल्म में खलचरित्र काला होता है जिसे गोरा नायक मार कर ‘धर्म’ और ‘सत्य’ की रक्षा करता है। काला चोर (1925 और 1956), काला भूत (1937), काला आदमी (1960 और 1978), गोरा और काला (1972), कालिया (1981), काला धंधा गोरे लोग (1986), काला बाजार (1989), काला सच (2014) जैसी फिल्मों के शीर्षक तो रखे ही इसलिए जाते रहे हैं कि ‘काला’ राक्षसी है, असुर है, अपवित्र है, अपराधी है, हत्यारा है, बलात्कारी है, आदि-आदि। समाज और साहित्य भी ‘आर्यत्व’ के नस्लीय भाव वाले उपमानों और मुहावरों से भरा पड़ा है। कुलटा, कलमुंही’, काला-कलूटा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, काला अक्षर भैंस बराबर आदि। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं जिनमें काला सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक है। दोहराने की आवश्यकता नहीं कि काला का यह स्टीरियोटाइप नस्लीय विद्वेषता वाला खल अर्थ वेदों से शुरू होकर तमाम ब्राह्मण ग्रंथों और आज तक के कला, साहित्य, सिनेमा एवं संचार के सभी माध्यमों में समान भाव से जारी है। ‘काला’ फिल्म इस रंगभेदी अर्थ को न सिर्फ उलट देती है बल्कि इसकी धार्मिक अवधारणा की जड़ यानी रामायण, जो मनुवादी विचारों का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, का बहुजन नजरिए से पुनर्पाठ कर उस पर सांघातिक प्रहार करती है।

अफ्रीकन-अमेरिकन आदिवासी निर्देशक और निर्माता स्पाइक ली की बायोपिक फिल्म ‘मैल्कम एक्स’ (1992) में मैल्कम का ध्यान डिक्शनरी के ‘ब्लैक’ और ‘व्हाइट’ शब्दों के अर्थ पर जाता है और वह सोचते हैं कि यह अर्थ किसने दिया है। इसके बाद उनकी दुनिया बदल जाती है और बीसवीं सदी के महानतम अश्वेत नेता के बतौर उभरते हैं। ‘काला’ फिल्म में उच्च वर्णी सफेदपोश खलनायक हरि अभ्यंकर (नाना पाटेकर) करिश्माई नायक काला कारिकालन (रजनीकांत) का मजाक उड़ाते हुए पूछता है- ‘काला … कैसा नाम है रे!’ नायक का जवाब होता है- ‘काला मतलब काल। काल … करिकालन!’ सुनने में यह सवाल-जवाब बहुत फिल्मी टाइप लगता है पर इसके सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। क्योंकि इस जवाब की पृष्ठभूमि हाल के रोहित वेमुला के लिए चले देशव्यापी न्याय आंदोलन में तो है ही, इसमें नियमगिरी पहाड़ पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेट के खिलाफ हुई कोंध आदिवासियों के ऐतिहासिक जीत की अनुगूंज भी है। इस तरह यह फिल्म न केवल मनुवादी सोच के खिलाफ काल बनकर हुंकारती है बल्कि जल, जंगल, जमीन के मौजूदा संर्घष की भी अभिव्यक्ति बनती है।

‘देश को स्वच्छ और शुद्ध’ बनाने के नस्लीय हिंदूत्ववादी एजेंडे के खिलाफ फिल्म का केंद्रीय मुद्दा जमीन का संघर्ष है। शुरू से अंत तक एक ही नारा गूंजता रहता है ‘जमीन हमारी है’। फिल्म बताती है कि जमीन किसी सामंत या कॉरपोरेट की नहीं है बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने इसे अपनी मेहनत से आजीविका और रहने लायक बनाया है। इस दृष्टि से यह धारावी की नहीं, बल्कि देश के उन सभी लोगों और विशेषकर आदिवासी समुदायों की कहानी है जो पिछले 300 सौ सालों से यह उद्घोष करते आ रहे हैं कि ‘जमीन हमारी है। जमीन के पहले हकदार हम हैं।’

यह भी पढ़ें : बाबा साहेब डा. आंबेडकर का सृजनात्मक साहित्य

आंबेडकरी आंदोलन अभी तक मुख्यतया ब्राह्मणवाद और आरक्षण तक ही सिमटा रहा है। लेकिन यह पहली फुले-अांबेडकरी फिल्म है जो जमीन के सवाल को पूरी मजबूती से उठाती है। यही इस फिल्म की बड़ी उपलब्धि है जिसके सहारे निर्देशक पा. रंजीत इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि ‘संस्कृति राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है।’ देखा जाय तो यह जड़ता में पड़े दलित आंदोलन को उबारने का एक मौजूं राजनीतिक संदेश है क्योंकि जमीन का सवाल आंबेडकर से लेकर आज तक के दलित आंदोलन से लगातार छूटता रहा है। जबकि यह मूल सवाल है, चाहे वह धारावी के दलित तमिल हों या झारखण्ड में पत्थलगड़ी कर रहे आदिवासी हों। महाभारत काल से लेकर आज के धारावी, धार और धालभूम तक के आदिवासी और दलित ही नहीं वरन् देश के सभी उत्पीड़ित समूहों का केंद्रीय सवाल जमीन ही है जिसे यह फिल्म केन्द्र में रखती है और बहुजन एकता के आवश्यक तत्व के रूप में इसे पेश करती है।

फिल्म का धारावी बहु संरचनात्मक है। जिसकी अनेक परते हैं। इसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक (याद कीजिए जरीना को) हैं। सब जमीन के सवाल पर साथ-साथ हैं। जमीन ने उनको इस तरह से जोड़ रखा है कि धर्म के नाम पर चली गई हरि दादा की आखिरी चाल ‘सांप्रदायिकता’ भी काम नहीं आती। यह बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक संदेश है उन लोगों के लिए जो पिछले 70 सालों से ‘छद्म सांप्रदायिकता’ का झुनझुना बजाते आ रहे हैं पर भाजपा को सत्ता में विपक्षरहित आने से रोक नहीं पाते और बंगाल व त्रिपुरा भी उन्हीं नकारात्मक दक्षिणपंथियों के हाथ गंवा बैठते हैं। फिल्म बहुत साफ तौर पर कहती है कि जब तक धार्मिक नस्लीयता के मर्म पर चोट नहीं किया जाएगा और जमीन के सवाल को केन्द्र में रखकर रणनीति नहीं बनाई जाएगी, नकारात्मक मनुवादी, फासीवादी और इंसानविरोधी ताकतों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। क्योंकि ‘हरि’ की जान उस मनुवाद में है जिसे वेद से लेकर आज का कला, साहित्य, सिनेमा, मीडिया और सत्ता के सारे अंग ऑक्सीजन देते हैं। राजकीय सत्ता के संरक्षण में जो आए दिन नया ‘अवतार’ लेता रहता है।

यह भी पढ़ें : कितना समावेशी है भारतीय सिनेमा?

निःसंदेह यह एक व्यावसायिक फिल्म है और निर्देशक ने इस फिल्म में सुपर स्टार रजनीकांत के ‘हीरोइज्म’ और ‘मैनेरिज्म’ का भरपूर दस्तेमाल किया है, या यह भी कह सकते हैं कि उससे बच नहीं पाया है। परंतु इसके बावजूद वह अपनी फिल्म को ‘हीरोइज्म’ के पॉपुलर फ्रेम से निकाल पाने में बखूबी कामयाब रहा है। इसकी बानगी है फिल्म की कहानी कहने का अंदाज, कहानी का ट्रीटमेंट, दृश्यों की कलात्मक बुनावट, संगीत का देशज सुरीलापन, संवादों की सहजता और तीखापन। प्रमुख नायक, खलनायक के साथ-साथ सहनायक और सहनायिकाओं सहित छोटे-छोटे किरदारों का कसा हुआ और बेहद आत्मीय चरित्रांकन। करिकालन (रजनीकांत), जरीना (हुमा कुरैशी) और सेल्वी (ईश्वरी राव) के प्रेम का जैसा सघन और आंतरिक दृश्यांकन ‘काला’ में हुआ है, वह वैसा ही है, जैसा हमारे वास्तविक जीवन में होता है। कुछ-कुछ व्यक्त, तो बहुत कुछ अव्यक्त। कभी खूब लाउड, तो कभी खुद के सिवाय और किसी को नहीं सुनाई देनेवाला। करिकालन की नई पीढ़ी यानी उसके बेटे लेनिन (मणिकंदन) और पुयल (अंजली पाटिल) के प्रेम की तरह कभी भीतर ही भीतर खदबदाता या फिर एकदम बिंदास और छलछलाता हुआ। प्रेम का वह नैसर्गिक दैनंदिन रूप जो जीवन भर हमारे भीतर ओर बाहर गुनगुनाता रहता है।

फिल्म की उल्लेखनीय विशेषता है इसका नैरेटिव स्टाइल जो इसके हर फ्रेम को तथाकथित भारतीय सिनेमा की स्टाइल से अलग करती है। फिल्मकार ने यह नई नैरेटिव स्टाइल यानी कहने की शैली अमेरिका-यूरोप के ‘ब्लैक मूवमेंट’ के ‘हिप-हॉप’ और महाराष्ट्र के फुले-आंबेडकरी ‘शाहिर’ कथा-गायन शैली को मिश्रित कर बनाई है। पूरी फिल्म इसी ब्लैक और शाहिर फ्यूजन के बीच कहने की बजाय लिरिकल ढंग से गायी जाती है और आपको याद दिलाती रहती है ‘दलित पैंथर मूवमेंट’ के इतिहास की जो अमेरिकन-अफ्रीकन आदिवासियों के ‘ब्लैक पैंथर’ की प्रेरणा से सत्तर के दशक में उभरी थी।

यह भी पढ़ें : भारतीय सिनेमा में दलित कलाकार

इसका अंत भी दर्शकों के पारंपरिक फिल्मी सोच के विपरीत है। नायक रजनीकांत और खलनायक नाना पाटेकर के बीच लगातार बढ़ता हुआ द्वंद्व देखते हुए यही अहसास होता है कि अंत में खलनायक आम फिल्मों की तरह नायक के हाथों मारा जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। खलनायक मरता है पर उसी तरह से नहीं जैसा कि आम तौर पर फिल्मों में होता है। दर्शकों की सोच से उलट है इस फिल्म का क्लाइमेक्स। अंत में नायक की बजाय आम जनता काले और नीले रंगों के तूफान के रूप में बदल जाती है और उमड़-घुमड़ कर आर्यपोषित सत्ता (हरि) को घेर लेती है। यहां टिपिकल प्रगतिशील क्रांतिकारी साहित्यिक ‘महाकाव्यों’ और फिल्मों की तरह ‘नायक’ (देव) खलनायक (असुर) को हिंसक तरीके से नहीं मारता। बल्कि बहुजन जनता के विभिन्न रंगों की एकजूटता से बनी बहुरंगी आंधी उसे उड़ा ले जाती है। काली-नीली आंधी के बीच-बीच में बस रह-रह कर बिजली की तरह कौंधती रहती है काला करिकालन की चमकती हुई छवि। यह फिल्म के कई अद्भुत प्रतीकात्मक और कलात्मक दृश्यों में से सबसे प्रभावी दृश्य है। सौंदर्य की बिल्कुल नई सिनेमाई कला-भाषा गढ़ता हुआ क्लाइमेक्स है। बगैर उन्माद, हिंसा और रक्त के सैलाब को दर्शाए। दलित फिल्मकार नागराज मंजुले की मराठी फिल्म ‘सैराट’ भी हिंसात्मक अंत से नहीं बच पायी थी, लेकिन पा. रंजीत अपनी फिल्म के अंत को ‘हिंसात्मक’ बनने से बचा ले गए हैं। हालांकि उनके सामने मंजुले से ज्यादा जोखिम था। क्योंकि ‘काला’ की कहानी जातीय द्वंद्व में फंसे ‘प्रेम’ की बजाय ‘जमीन’ थी जिसका परिणाम महाभारत और कलिंग जैसे भयानक रक्तपात से ही होता है। इस दृष्टि से देखें तो राजकीय हिंसा के खिलाफ ‘काला’ आदिवासी-दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और स्त्री यानी बहुजन संघर्ष व प्रतिहिंसा (जिसमें खून नहीं बहता) की एक नई परिभाषा पेश करती है। औपनिवेशिक और मनुवादी हिंसा के विरुद्ध बहुजनों के संघर्ष और जीजिविषा का नितांत नया सौंदर्यबोध प्रस्तुत करती है। वह भी उस समय में जब सत्ता पर काबिज प्रतिक्रियावादी शक्ति देश के जनांदोलनों को ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ की आड़ में ‘नक्सली हिंसा’ और ‘आतंकवाद’ का पर्याय बना देने पर तुली हुई है।

मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारतीय सिनेमा के सौ साल में यह अपने ढंग की पहली फिल्म है। न सिर्फ अभिनेयता, संगीत, कहन शैली और कलात्मक दृश्यों के प्रभावी और मनोरंजक छायांकन-बुनावट के कारण, बल्कि अपने बेलाग सामाजिक कथ्य और नई राजनीतिक रणनीति के पेशकश के लिए भी। फिल्म बहुत ही निडरता के साथ धार्मिक उन्माद की राजनीति पर ठीक वैसे ही चोट करती है जैसे पेरियार ने अपने समय में मनुवादी ग्रंथों को सरेआम जलाकर किया था। जैसे हाल में महिषासुर आंदोलन ने सीधे-सीधे हिंदूवादी मिथकों का नया पाठ प्रस्तुत कर मनुवादियों को सकते में डाल दिया था। ‘काला’ उसी तरह का एक सिनेमाई कला माध्यम द्वारा किया गया तीखा पुनर्पाठ है।

इतिहास में पैवस्त चेतना को कैसे मौजूदा सवालों के साथ गूंथकर और अत्यंत कलात्मकता के साथ सिनेमा रख सकता है, इसका अकेला उदाहरण है ‘काला’। जो काम भारतीय सिनेमा का वैकल्पिक धारा कहे जाने वाला ‘समानांतर’ अथवा ‘न्यू वेभ सिनेमा’ नहीं कर सका, उसे पा. रंजीत ने ‘काला’ के जरिए कर दिखाया है। यह फिल्म आंबेडकरवादियों को जाति और आरक्षण जैसे मुद्दे से आगे बढ़कर जमीन के असली सवाल से जुड़ने का संदेश देती है, जो कि बहुजन एकता के लिए हमारे समय की फौरी ही नहीं वरन प्राथमिक मांग है।

(कॉपी एडिटर : नवल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें :