देश इस समय दो प्रकार की ताकतों के प्रभाव में हैं। पहली– हिंदुत्व समर्थक ताकतें, जो धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक औजार की तरह करती हैं। उनका असल उद्देश्य जाति तथा उसके आधार पर सवर्णों को प्राप्त विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखना है। आरएसएस इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज वे राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, जबकि अंग्रेजी राज बना रहे, उससे प्राप्त सुविधाएं मिलती रहें – इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की हरसंभव मदद की थी।

दूसरी– पूंजीवादी ताकतें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही अंग्रेजों के साथ थीं। विश्वयुद्धों के दौरान उन्होंने खूब चांदी काटी थी। बाद में देशभक्त होने का दावा करते हुए वे भी खुद को ‘राष्ट्रवादी’ कहने लगीं। मौका देख कुछ पूंजीपति अखबार और मीडिया के धंधे में घुस गए। उद्देश्य था सरकार और जनता दोनों पर अपनी पकड़ बनाए रखना। ताकि उसका उपयोग मनमाफिक सरकार चुनने; तथा निर्वाचित सरकार से मनमुताबिक काम लेने के लिए कर सकें।

हिंदुत्व का सुरक्षा-कवच

सर्वविदित है कि हिंदुत्व का राग अलापने वालों के लिए धर्म अध्यात्म-चेतना का स्वाभाविक विस्तार न होकर, शुद्ध राजनीति है। वे चाहते हैं कि भारत हिंदूवादी राष्ट्र बने। लेकिन वे हजारों वर्ष पुराने जाति-भेद को मिटाने की बात नहीं करते। उन जातियों को मिटाने की बात नहीं करते, जिन्होंने पूरे समाज को ‘शासक’ और ‘शासित’ में बांट दिया है। यह कौन नहीं जानता कि बहुलांश शासित जातियां ही समाज की वास्तविक उत्पादक शाक्ति हैं। मगर देश और समाज के सुखोपभोग हेतु दिन-रात पसीना बहाने के बावजूद उन्हें अधिकार-विपन्न अवस्था में, अपमानित होकर जीना पड़ता है। इस विसंगति को मिटाने की उनकी पार्टी या सरकार के पास कोई योजना नहीं है। शिखर पर बने रहने की उनकी चाहत कभी मंडल बनाम कमंडल, कभी गुजरात मॉडल, कभी मंदिर-मस्जिद और कभी हिंदू-मुस्लिम के नाम से बाहर आती रहती है। जिस हिंदू राष्ट्र की बात वे करती हैं, उसमें संविधान के लिए कोई जगह नहीं है। उनका ‘आदर्शलोक’ मनुस्मृति के कथित ‘दिव्यादेशों’ को ही महत्व देता है।

अपने स्वार्थपूर्ण गंठजोड़ के बल पर ये शक्तियों ने बहुजन समाज को कभी एकजुट नहीं होने दिया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोरी राजनीति से केवल अस्थायी सत्ता परिवर्तन संभव है। जबकि सामाजिक परिवर्तन की त्वरा को बनाए रखने के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। बीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज जिन परिवर्तनों से गुजरा है, उनके पीछे सामाजिक आंदोलनों की बड़ी भूमिका थी। उनके मूल में जोतीराव फुले, पेरियार, डॉ. आंबेडकर, राममनोहर लोहिया, रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद, जैसे महापुरुषों की प्रेरणाएं थीं। आज उनकी विचारधाराएं भले ही पहले से कहीं परिपक्व अवस्था में मौजूद दिखती हों, मगर उनसे कट जाने तथा केवल सत्ता की राजनीति करने के कारण – आज बहुजन समाज हताश, निराश और किंकर्तव्यविमूढ़ नजर आता है।

बहुजन हितों की कीमत पर राजनीति की बिसात

ऐसा नहीं है कि राजनीति और पूंजीवाद का गठजोड़ एकदम नया हो। आजादी के बाद से ही दोनों एक-दूसरे का सहारा रहे हैं। कांग्रेस की तुलना में भाजपा ने धर्म को अधिक कारगर तरीके से उपयोग किया है। संविधान सम्मत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर उसे भरोसा नहीं है। यही कारण है कि सात साल पहले विकास के नारे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार, बहुजन हितों की कीमत पर, अपने सांप्रदायिक एवं राजनीतिक हितों को साधने में लगी है।

विकास के आरंभिक दौर से ही पूंजीवाद व्यक्ति-स्वातंत्र्य का समर्थक रहा है। इसलिए नहीं कि उसे व्यक्ति-मात्र की आजादी से प्यार है। बल्कि इसलिए कि अर्थव्यवस्था के बाजारीकरण के लिए व्यक्ति-स्वातंत्र्य अपरिहार्य है। फिर भारत में पूंजीवाद तथा हिंदुत्व जैसी घोर सांप्रदायिक विचारधारा के गंठजोड़ का कारण? गंभीरतापूर्वक विचार करें तो पता चलेगा कि भारत में यह पूंजीवाद की जरूरतों के चलते नहीं, बल्कि द्विजवादी ताकतों की स्वार्थपरता के कारण संभव हुआ है।

यह भी कह सकते हैं कि स्वार्थ-सिद्धि की खातिर द्विजवादी ताकतों ने पूंजीवाद के समक्ष खुद को समर्पित कर दिया है। रणनीति के रूप में पूंजीवाद ने भी इसे स्वीकार कर लिया है, ताकि वह मजबूर सरकार से मनचाहे फैसले करा सके। धर्म तथा पूंजीवाद के गठजोड़ की सफलता का कारण है कि ये दोनों ही, समाजार्थिक असमानता को नैसर्गिक मानते हैं। समानता, स्वाधीनता और न्याय जैसे मानवतावादी मूल्यों के लिए उनके यहां कोई जगह नहीं है। अपनी स्वार्थपरता पर पर्दा डालने के लिए दोनों ही दान-धर्म, पुण्यादि का बढ़-चढ़कर प्रचार करते हैं। इससे वे जन-असंतोष को कम करने में सफल हो जाते हैं। उनके निरंतर प्रचार-प्रसार से प्रभावित जनसाधारण, सरकार तथा दूसरी शीर्ष शक्तियों को अपना एकमात्र उद्धारक मानकर, समझौतावादी बन जाता है।

षड्यंत्र को समझें बहुजन

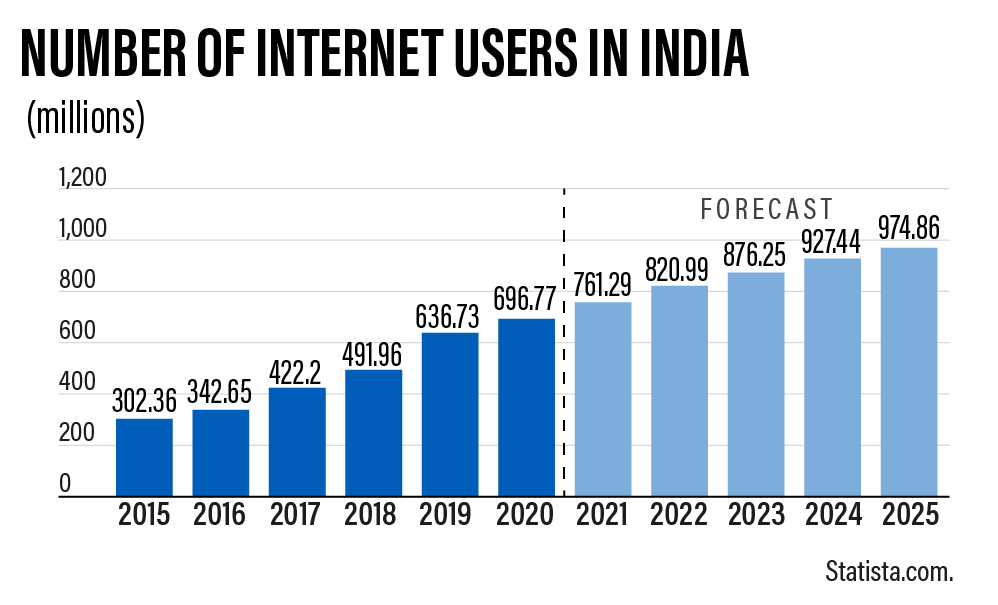

अब सवाल है कि क्या बहुजन इन सबसे अंजान हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुजन धर्म, राजनीति और पूंजीवाद के स्वार्थपूर्ण गठजोड़ से सर्वथा अनजान हों। धर्म की आड़ में उत्तरोत्तर फलता-फूलता ब्राह्मणवाद उनकी नजरों से छिपा हो। मुश्किल यह है कि धर्म-राजनीति और पूंजीवाद के संगठित हमलों का सामना करने के लिए जो जमीनी संघर्ष तथा उसे दिशा देने वाले आंदोलन चाहिए – वह इन दिनों पूरी तरह नदारद हैं। ऐसा कोई सामाजिक-राजनीतिक संगठन नहीं है जिसकी पैठ पूरे देश में हो और जो सभी बहुजनों को स्वीकार्य हो। उसके अभाव में आक्रोश की परिणति अक्सर ‘सोशल मीडिया’ तक सिमटकर रह जाती है, जो कि पूर्णतः आभासी है। इंटरनेट के माध्यम से मनुष्य विद्युतीय त्वरा के साथ अपने समूहों, मित्रों आदि से तत्क्षण संपर्क कर सकता है, इसलिए वह जमीनी माध्यमों जो आमने-सामने का संपर्क कराते हैं, तथा उनके द्वारा बने संगठनों की आवश्यकता से मुंह मोड़े रहता है।

पारंपरिक मीडिया के मुकाबले में सोशल मीडिया की अवधारणा

हालांकि ‘सोशल मीडिया’ के हिसाब से देखा जाए तो पूंजीवाद और भाजपा सहित दूसरे फासीवादी संगठनों के विरुद्ध बहुजनों में आक्रोश उमड़ता हुआ दिखाई देगा। जबकि वास्तविकता इससे अलग है। असल में यह ऐसा माध्यम है जिसे पूंजीवादी तंत्र ने अपने मुनाफे तथा दीर्घकालिक स्वार्थों की सिद्धि हेतु खड़ा किया है। उसका उपयोग जो जितना ज्यादा शक्तिशाली है, वह उतने ही प्रभावशाली ढंग से कर सकता है।

यह भी पढ़ें : सोशल मीडिया का उपयोग करें दलित-बहुजन

दरअसल जिसे ‘सोशल मीडिया’ कहा जाता है उसे पूंजीवादी शक्तियों ने जनाक्रोश के समयानुसार शमन हेतु खड़ा किया है। जैसे प्रेसर कुकर, समय-समय पर भाप को निकालकर, दबाव को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देता, यही काम ‘सोशल मीडिया’ कर रहा है। वह पूंजीवादी संस्थानों द्वारा अपने मुनाफे और बढ़ती आर्थिक-सामाजिक विषमताओं की ओर से ध्यान हटाने के लिए खड़ा किया गया, ठेठ पूंजीवादी आयोजन है। वह जनाक्रोश को स्वर तो देता है, किंतु एक विचार की दूसरे विचार पर इतनी तीव्र ‘ओवरलेपिंग’ करता है कि दिमाग चकराने लगता है। उसके माध्यम से विचारधाराओं के बोन्साई संस्करण, इतनी तेजी से संज्ञान में आते हैं कि पाठक को उन्हें आत्मसात करने, उनके साथ अपनी स्थिति का तादात्मय बिठाने तथा उन्हें आंदोलन का रूप देने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप वैचारिक स्फुर्लिंग, जुगनुओं की तरह टिमटिमाकर अंधेरे में विलीन होते रहते हैं।

लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सोशल मीडिया का समाज में असर नहीं हुआ है। खासकर ऐसे समय जब टेलीविजन और अखबार बड़े पूंजीपति घरानों के कमाऊ पूत बनकर रह गए हैं, विरोधी स्वरों को संगठित कर आगे बढ़ाने के लिए ‘सोशल मीडिया’ से जनमाध्यम का काम लिया जा सकता है। उसने आमजन को मुखर होना सिखाया है। यह अनायास नहीं है कि सरकार के चहेते पूंजीपतियों के विरुद्ध कथित ‘सोशल मीडिया’ पर आवाजें बुलंद हो रही हैं। इसलिए ऐसे समय में जब टेलीविजन, अखबार तथा संचार के अन्यान्य साधनों को पूंजीवादियों और राजनेताओं ने अपने कब्जे में कर लिया हो, यह कम से कम ऐसा मंच तो है जिसके माध्यम से समाज के एकदम निचले वर्ग के लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं। इसलिए जन-अभिव्यक्ति को स्वर देने वाले किसी भी माध्यम की उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता। किंतु आवश्यक है कि उनका प्रयोग आंदोलन को एकजुट करने के लिए सहायक के तौर पर किया जाए, न कि निर्देशक शक्ति के रूप में।

साथ ही, यह भी सत्य है कि धर्म-पूंजीवाद और राजनीति के विरुद्ध उमड़ा आक्रोश समाज में वास्तविक बदलाव का कारक नहीं बन पा रहा है। आखिर क्यों? यहां 2011 की घटनाओं को याद करने की कोशिश करें। टयुनीशिया से भड़के जनविद्रोह ने देखते ही देखते यमन, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, इराक सहित यूरोप के भी कई देशों को अपनी चपेट में ले दिया था। विद्रोह इतना प्रबल था कि कई अरब देशों में निरंकुश सत्ताधीशों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। कुछ देशों में तो गृह-युद्ध जैसे हालात बन चुके थे। उसके पीछे सोशल मीडिया का बड़ा योगदान था। इतना कि आम भाषा में उसे ‘फेसबुकिया विद्रोह’ भी कह दिया जाता है।

सोशल मीडिया के बल पर हुई वे आधी-अधूरी क्रांतियां, कुछेक देशों में तख्तापलट के बावजूद, अपेक्षित व्यवस्था-परिवर्तन करने में नाकाम सिद्ध हुई थीं। कारण वही जो ऊपर वर्णित हैं। इंटरनेट पर विद्युतीय त्वरा से आ रही सूचनाएं, समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर, केवल विद्रोह की मनःस्थिति पैदा कर सकती हैं, जमीनी चेतना के अभाव में वास्तविक परिवर्तन की संवाहक नहीं बन सकतीं। उसके लिए क्रांतिकारी विचारधाराओं को केवल जानना ही नहीं, उन्हें लोकमानस में उतारना पड़ता है। जबकि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक तेजी से आ रहे विचार, सूचनाओं का रूप लेकर, विचारहीनता के हालात पैदा कर देते हैं। परिणामस्वरूप समाज भीड़ की तरह वर्ताब करने लगता है।

सोशल मीडिया और पूंजीवाद

2011 की जनक्रांतियां भले ही नाकाम हुई हों, किंतु उनके माध्यम से पूंजीवादी ताकतें विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकारों को यह समझाने में कामयाब हुई थीं कि वे जनता को बड़े पैमाने पर भड़काकर न केवल जनविद्रोह के हालात पैदा कर सकते हैं, बल्कि चाहें तो तख्तापलट भी करा सकते हैं। बिना उनकी मदद के सत्ता में बने रहना तो क्या, वहां तक पहुंचना भी संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से वह सत्ता-लोलुप दलों के लिए एक संदेश भी था कि सोशल मीडिया और पूंजीपतियों के समर्थन से वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। भारत में उन घटनाओं पर बहुत कम लिखा गया। संभवतः लिखने से जानबूझकर बचा गया। लेकिन उनसे सबक लेने वाले संगठन कम नहीं थे। उनमें प्रमुख थे आरएसएस, भाजपा तथा उनके अनुषंगी संगठन, जो आजादी के बाद से ही अपने जातिवादी एजेंडे को थोपने के लिए सत्ता में आने को लालायित थे। ‘आम आदमी पार्टी’ का उदय भी ऐसे ही आंदोलन से हुआ था।

सामाजिक बदलाव के लिए जमीनी आंदोलन जरूरी

सोशल मीडिया की मदद से बहुजन बुद्धिजीवी अपने विचारों को तेजी से अपने समर्थकों और विरोधियों तक पहुंचा सकते हैं। उसके माध्यम से बहुजन समाज में जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं। ब्राह्मणवाद की धूर्तताओं से अपने लोगों को परिचय कराकर उन्हें बड़े आंदोलन के लिए तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन विचारधाराओं को आमूल परिवर्तन की संवाहक बनाने के लिए, जमीनी आंदोलनों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो डॉ. आंबेडकर, पेरियार, डॉ. रामस्वरूप वर्मा, स्वामी अछूतानंद, गाडगे जी महाराज, ललई सिंह ‘पेरियार’, कांशीराम आदि महापुरुषों की विचारधाराओं से प्रेरणा लेने के साथ-साथ उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों को भी – नए समय और संदर्भों के साथ, नए रूप में आगे बढ़ाने की जरूरत आज भी पहले जितनी ही है।

(संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया