भगत सिंह भारत ही नहीं, संसार के महानतम क्रांतिकारियों में शामिल हैं। उनका जीवन, कर्म और जिस तरह उन्होंने हंसते-हंसते अपनी इच्छा से मृत्यु को स्वीकार किया, वह उन्हें सुकरात, ज्योदार्नो बू्रनो, जोन ऑफ आर्क जैसे विश्व इतिहास के निमार्ताओं में खड़ा कर देता है। उनकी शहादत सदियों तक लोगों को सत्य के लिए कुर्बानी देने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भगत सिंह एक दुर्लभ चिंतक थे। मात्र 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो जाने वाले भगत सिंह ने चिंतन की जिस ऊँचाई को प्राप्त किया था, वह अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए भगत सिंह की असामयिक मौत भारत की जनता की एक महान क्षति थी, जो हम आज भी महसूस करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने यूं ही फांसी पर नहीं चढ़ाया था भगत सिंह को और भारत के भविष्य के शासक वर्गो ने, जिनकी कमान में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, यूं ही चुप्पी नहीं साध ली थी, भगत सिंह को सुनायी गयी मौत की सजा पर।

समाजवाद, क्रांति, भारत की आजादी, मजदूर वर्ग आंदोलन, धर्म, ईश्वर आदि विषयों पर भगत सिंह के विचारों से हम सुपरिचित हैं। भगत सिंह का जीवन और कार्य, मुख्यत: इन्हीं विषयों पर केन्द्रित रहे हैं। जाति और वर्णव्यवस्था पर उनके विचार ज्यादा नहीं जाने जाते हैं क्योंकि इस विषय पर उन्होंने ज्यादा नहीं लिखा है। इस विषय पर ज्यादा नहीं लिखे जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे सिख थे, जहां जाति और वर्णव्यवस्था वैसी मजबूत नहीं है, जैसी हिन्दुओं में है।

तथापि उनका लेख ‘अछूत समस्या’ इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इससे जाति और वर्ण-समस्या पर भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों की झलक मिलती है। आज की तारीख में भी प्रासंगिक यह लेख दलित समस्या पर भगत सिंह की प्रतिनिधि रचना मानी जा सकती है। आज जबकि जाति के सवाल ने विचारधारात्मक एवं राजनीतिक क्षितिज पर महत्वपूर्ण स्थान पा लिया है, उस पर महान क्रांतिकारी भगत सिंह के विचारों को जानने, समझने का खास महत्व है।

मनुस्मृति और मदर इंडिया

विचाराधीन लेख भगत सिंह ने 1928 के जून महीने में लिखा था। 25 दिसंबर, 1927 को बाबा साहब आंबेडकर अपने अनुयायियों के साथ मिलकर मनुस्मृति का दहन करने जैसा महान युगांतकारी कार्य को अंजाम दे चुके थे। आंबेडकर और उनके दलित अनुयायी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग अंग्रेजों से कर रहे थे। 1927 में अमेरिकी लेखिका कैथरीन मेयो की पुस्तक ‘मदर इंडिया’ का प्रकाशन हो चुका था। ‘मदर इंडिया’ के प्रकाशन ने एक भूचाल पैदा किया था। इस पुस्तक ने भारतीय समाज खासकर हिन्दू समाज की बुराइयों को अत्यंत विश्वसनीय तथा निर्मम तरीके से उजागर किया है। कैथरीन मेयो ने इस पुस्तक में राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारी तबके सहित भारत की प्रभुत्वशाली जातियों के ढोंग, पाखंड एवं सामाजिक सवालों पर पर्दा डालने की कोशिशों का खूब पदार्फाश किया है। ‘मदर इंडिया’ लेख में भगत सिंह ने नूर मोहम्मद के जिस भाषण को उद्घृत किया है वह ‘मदर इंडिया’ से लिया गया मालूम पड़ता है, क्योंकि यही भाषण ‘मदर इंडिया’ में भी उद्घृत है। भगत सिंह पुन: मेयो के शब्दों को उद्घृत करते हैं:“स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। इस प्रकार उस समय की तीन महत्वपूर्ण घटनाओं – मनुस्मति का दहन, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग तथा ‘मदर इंडिया’ के प्रकाशन ने राष्ट्रीय आंदोलन के मोर्चे पर सामाजिक सवालों को प्रमुखता से ला खड़ा किया था।

बम्बई काउंसिल में 1926 में दिए गये भाषण में नूर मोहम्मद ने कांग्रेस पार्टी द्वारा अंग्रेजी सरकार से ज्यादा राजनीतिक अधिकारों की मांग को ध्वस्त कर दिया था। नूर मोहम्मद ने कहा था “जब तक तुम एक इंसान को पानी पीने देने से भी इंकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढऩे नहीं देते तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो? जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इंकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गये?” अंग्रेजी भाषण का यह अनुवाद भगत सिंह का ही है। भाषण को उद्घृत करके ही भगत सिंह संतोष नहीं करते हैं। अगली दो पंक्तियों में उन्होंने लिखा है, “बात बिल्कुल खरी है। लेकिन यह क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है, इसलिए हिन्दू कहेंगे कि देखो, वह उन अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने में शामिल करना चाहते हैं।” धर्मांतरण का समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है, “जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया-बीता समझोगे तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जायेंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जायेगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिन्दू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्यर्थ होगा।” यहां पर भगत सिंह के विचार आंबेडकर के विचार से मिलते हैं। किन्तु एक बात यहां उल्लेखनीय है कि आंबेडकर ने भगत सिंह द्वारा इन पंक्तियों के लिखे जाने तक हिन्दू धर्म छोडऩे का एलान नहीं किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह के इन विचारों का बड़ा महत्व है। ग्राहम स्टेनस और उनके बच्चों को जिंदा जलाये जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि “धर्मांतरण पर राष्ट्रीय बहस चलाने की आवश्यकता है।” धर्मांतरण पर राष्ट्रीय बहस चलाने वाले वाजपेयी जी और उनके संघ परिवार के पास भगत सिंह के विचारों का जवाब सबसे पहले ढूंढना होगा। अभी तक तो उन्हें अम्बेडकर के विचारों से चुनौती मिलती आयी है। भगत सिंह के विचार भी उनके खिलाफ खड़े हैं।

जाति प्रथा और श्रम की अवहेलना

श्रम की अवहेलना की बुनियाद पर टिकी वर्ण-व्यवस्था ने किस तरह भारत की भौतिक उन्नति का मार्ग अवरूद्ध कर दिया- इस पर भगत सिंह बड़े सरल शब्दों में लिखते हैं, “..इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी हो गयी। लोगों के मानों में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गयी। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा। आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं। यूपी की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रूकावटें पैदा हो रही हैं।” आज जब विकास के ढोल पीटे जा रहे हैं, भगत सिंह की ये पंक्तियां- विकास के नये अर्थों को खोलती हैं। भगत सिंह की इन पंक्तियों का आज के संदर्भ में यही अर्थ निकलता है कि सामाजिक न्याय के बिना विकास का रास्ता अवरूद्ध ही रहेगा।

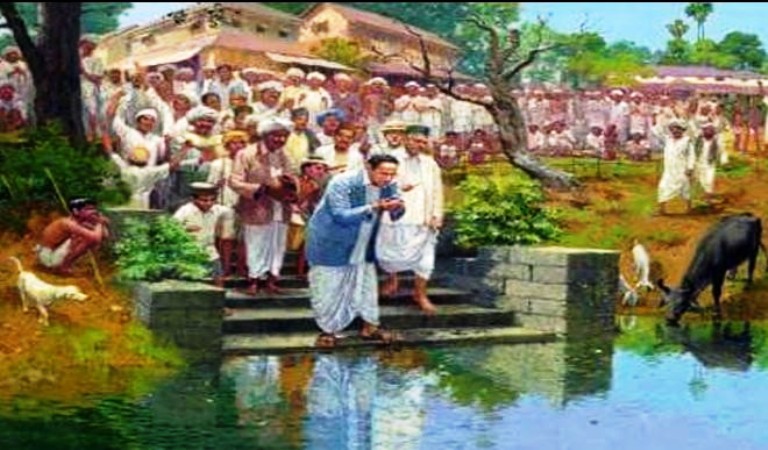

भगत सिंह ने अछूतों (आज के संदर्भ में जिन्हें दलित कहना ज्यादा उपयुक्त होगा) के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया है। इस बिंदु पर भी वे आंबेडकरके साथ खड़े नजर आते हैं। 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिये गए। भगत सिंह यदि जीवित होते तो 1932 में ‘पूना पैक्ट’ के पहले अम्बेडकर-गांधी द्वंद में आंबेडकर का समर्थन किये होते। भगत सिंह ने स्पष्ट लिखा है, ‘”हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत हैं। या तो साम्प्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेम्बलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल-कॉलेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलायें। जुबानी तौर पर ही नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ायें। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाये। लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बाल-विवाह के विरूद्ध पेश किये बिल पर मजहब के बहाने हाय-तौबा मचायी जाती है, वहां वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जन-प्रतिनिधि हों। वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे।”

दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन कर भगत सिंह सामाजिक साम्राज्यवादियों के खिलाफ दलितों के पक्ष में खड़े होते हैं और दलितों का स्थायी विश्वास हासिल करते हैं। छुआछूत का विरोध तो गांधीजी भी करते थे, किन्तु दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक भागीदारी के वे बिल्कुल विरोधी थे। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन करना दलितों के असली दोस्त होने का मापदंड था, जिस पर भगत सिंह खरे उतरे थे। आजादी के बाद से दलितों में से जो नेता उभरकर आये हैं, वे प्राय: दलाल प्रकृति के ही हुए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण पूना पैक्ट है, क्योंकि पूना पैक्ट ने संसदीय जनतंत्र में दलित नेताओं में दलितों को सवर्णों एवं अन्य जातियों पर निर्भर बना दिया। यही कारण है कि ‘पूना पैक्ट’ को रद्द करने का सवाल अभी भी जिंदा है और इसलिए भगत सिंह आज भी दलित राजनीति के लिए प्रासंगिक हैं।

भगत सिंह अचानक तीखे हो जाते हैं और कह उठते हैं, “लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दो। तब देखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इंकार करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो। दूसरों के मुंह की ओर न ताको।” इसके पहले भगत सिंह निम्न पंक्तियों के द्वारा दलितों में आत्मगौरव जगाते हैं, “अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों उठो! अपना इतिहास देखो। गुरू गोविन्द सिंह की फ़ौज की असली शक्ति तुम्हीं थे! शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है।” इसके बाद मेयो को उद्घृत करके भगत सिंह दलितों को ललकारते हैं, ‘तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मेयो मनुष्यों से भी कहती हैं-उठो, अपनी शक्ति पहचानो। संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिशें किये बिना कुछ भी न मिल सकेगा।’ स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए।’

दलित और ब्राह्मणवादी अफसरशाही इस लेख में भगत सिंह की एक अत्यंत विशिष्ट स्थापना है जो आज की दलित-बहुजन राजनीति के लिए एक महान शिक्षा है। उन्होंने दलितों को नौकरशाही से सावधान रहने के लिए कहा है, “नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुमहारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। उसकी चालों से बचना। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा।” भगत सिंह के ये शब्द मानों किसी भविष्यवक्ता के शब्द हैं, क्योंकि आज की दलित-बहुजन राजनीति का सबसे बड़ा रोग यही है कि यह नौकरशाही पर अधिकाधिक निर्भर करती है। दलित बहुजनों के स्थायी हित में नौकरशाही एवं प्रशासनिक व्यवस्था में रेडिकल परिवर्तन करना दलित-बहुजनों की राजनीति करने वाली पार्टियों के एजेंडा में कहीं नहीं है। इसके उलट ये पार्टियां यही शिकायत करती हैं कि नौकरशाही में दलित-बहुजनों की पर्यापत संख्या नहीं होने के कारण वे दलित बहुजनों के उत्थान वास्ते ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। ये पार्टियां उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब नौकरशाही में दलित-बहुजनों की बहुतायत होगी और वे दलित-बहुजनों के उत्थान वास्ते कार्यक्रमों को लागू करेगी। उनका यह दिवास्वप्न कभी पूरा होने वाला नहीं है क्योंकि जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लडऩे का वे दावा करते हैं, वह नौकरशाही व्यवस्था पर ही टिका हुआ है। प्रत्येक दलित-बहुजन नौकरशाह को अपना कैरियर बचाने, बनाने एवं संवारने के लिए ब्राह्मणवादी- पूंजीवादी-नौकरशाही व्यवस्था से समझौता करना पड़ता है। किसी व्यवस्था का अंग बनकर उस व्यवस्था में परिर्वतन लाने की बात करना मूर्खों या ठगों की भाषा बोलना है। पिछले साठ वर्षों से दलितों-आदिवासियों को तथा पन्द्रह वर्षों से पिछड़े वर्गों को मिल रहे आरक्षण से भी नौकरशाही में दलित-बहुजन अल्पसंख्यक रही हैं। किन्तु विधानसभा, संसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि निकायों में दलित बहुजनों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छा होगा कि नौकरशाही के अधिकारों में कटौती करके जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाया जाय।

जनप्रतिनिधियों का सशक्तिकरण

यूं भी यह माना जाता है कि भारत में नौकरशाही को बहुत ज्यादा अधिकार दिये गए हैं। जबकि जनप्रतिनिधि अधिकार शून्य होते हैं। कोई विधायक या सांसद भले ही मंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाये, किन्तु अपने क्षेत्र में डीएम, बीडीओ, सीओ, दारोगा, कर्मचारी आदि पर वह ज्यादा से ज्यादा दबाव ही बना सकता है। जबकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि ही असली लोकसेवक होते हैं या हो सकते हैं। अमेरिका में जनता के मतों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति सारे अधिकारों से संपन्न होता है, किन्तु अपने देश में जनता के मतों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसद, विधायक को कोई शक्ति नहीं होती है, वह अपने क्षेत्र में किसी जुल्मी, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाने में असमर्थ होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नौकरशाहों के माध्यम से सारे अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित नहीं होते हैं, किन्तु असलियत में वे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ही पावरफुल होते हैं। विधायक और सांसदों की हैसियत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अस्तबल में बंधे घोड़ों से अधिक नहीं होती है। विधायक और सांसद केवल सरकार बनाने के लिए होता है। जिसके पास सबसे ज्यादा घोड़े होंगे वही सरकार बनायेगा, वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होगा। दलित-बहुजन समाज को नौकरशाही के खिलाफ लडऩा होगा। नौकरशाही के अधिकारों में अधिकाधिक कटौती हुए बिना दलित-बहुजनों के जीवन के हालातों में बेहतरी नहीं लाया जा सकता है। नौकरशाही में दलित बहुजनों की संख्या बढऩा समस्या का कोई समाधान नहीं है क्योंकि दुनिया में कहीं भी कभी भी नौकरशाही ऐतिहासिक रूप से शोषण की मशीन को चलाने वाला सिद्ध हुआ है। नौकरशाही पर भगत सिंह के ये विचार वाम राजनीति के लिए भी एक सबक है, जो शासन और प्रशासन के सवालों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं तथा शुष्क आर्थिक सवालों पर राजनीति करके समाज को बदलने का सपना देखते हैं।

लेख के अंत होते-होते भगत सिंह एक अन्य मुख्य प्रस्थापना देते हैं। भगतसिंह लिखते हैं, “तुम असली सर्वहारा हो…संगठनबद्ध हो जाओ।” भारत जैसे जाति व्यवस्था वाले समाज में दलित सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से सबसे ज्यादा शोषित और उपेक्षित है, उसकी आर्थिक उन्नति भी उसे सामाजिक उपेक्षा और गैर बराबरी से नहीं उबार पाती है, यही कारण है कि भारतीय समाज का दलित तबका सबसे क्रांतिकारी तबका है क्योंकि वह सबसे जयादा शोषित है।

भारतीय समाज में वर्णव्यवस्था में किसी व्यक्ति की स्थिति उसकी चेतना का निर्धारण करती है। क्योंकि जहां भारत में पूंजीवाद का इतिहास डेढ़-दो सौ साल से ज्यादा नहीं है। वर्णव्यवस्था का इतिहास सामंतवाद के शुरूआती लक्षणों के इतिहास से भी पुराना है। सैंकड़ों वर्षों से शूद्र-अतिशूद्र होने का अहसास बहुत गहरा होता है। एक सवर्णसर्वहारा में आर्थिक स्थिति सुधरने पर शोषण और अन्याय के खिलाफ विद्रोही तेवर शांत हो सकता है, किन्तु एक शूद्र-अतिशूद्र में आर्थिक स्थित सुधरने पर उल्टी प्रक्रिया चल सकती है अर्थात विद्रोही तेवर और तीव्र हो सकता है, क्योंकि उसके पास फुर्सत का समय ज्यादा होगा जिसमें वह अपने शोषण के सैंकड़ों-हजारों वर्षों का इतिहास पढ़ पायेगा। मार्क्स ने पश्चिम के पूंवाद में सबसे क्रांतिकारी तबका सर्वहारा वर्ग को माना है। भगत सिंह ने भारतीय सामाजिक स्थिति में दलितों को सबसे क्रांतिकारी मानते हुए असली सर्वहारा कहा है। भगत सिंह की यह प्रस्थापना वामपंथियों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो जाति और वर्ग में किसको ज्यादा महत्व दिया जाय के झमेले में पड़े हुए हैं और जिनका मजदूर आंदोलन संगठित क्षेत्र के बाबुओं के टेड यूनियनवाद तक सीमित है।

लेख के अंत में भगत सिंह एक और अत्यंत महतवपूर्ण प्रस्थापना देते हैं- “सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो।” स्पष्ट है कि भगत सिंह के राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक और आर्थिक क्रांति तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक क्रांति संपन्न न हो जाए। यही चिंतन अम्बेडकर का भी था। भगत सिंह की यह प्रस्थापना भारत के महानतम क्रांतिकारी द्वारा भारत की ठोस परिस्थिति में निरूपित की गई क्रांति की सैद्धांतिकी है। भगत सिंह की यह प्रस्थापना वामंपथियों के लिए भी एक सबक है, जो आर्थिक, राजनीतिक क्रांति के लिए सामाजिक क्रांति के रणनीतिक महत्व को अस्सी वर्षों बाद तक नहीं समझ पाये हैं। जिस बात को भारत का वामपंथी पिछले अस्सी वर्षों में नहीं समझ पाया है, उसे भगत सिंह ने एक छोटी सी छ:-सात साल के राजनीतिक जीवन में समझ लिया था। भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत की राजनीतिक आजादी को किसी भी क्रांतिकारी कार्य का एकमात्र ध्येय मानते हुए अपने क्रांतिकारी जीवन को शुरू किया था। वही भगत सिंह कुछ ही वर्षों में मानने लगे थे कि आर्थिक और राजनीतिक क्रांति की जमीन तैयार करने के लिए सामाजिक क्रांति का होना आवश्यक है। चिंतन के क्षेत्र में भगतसिंह की यह एक महान साहसपूर्ण रोमांचक यात्रा थी।

वस्तुतः वे न सिर्फ एक शूद्र जाति में पैदा हुए थे, बल्कि उनके चिंतन की प्रमुख प्रेरणा भी शूद्रों व अतिशूद्रों का उत्थान और सामाजिक समानता की स्थापना रही है, जिसे हमारे इतिहासकारों ने हमेशा नजरअंदाज किया है। इसी प्रकार कथित राष्ट्रवादी नेताओं ने उन्हें देश-काल से निस्पृह एक जूनूनी शहीद के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। यह नई पीढी का दायित्व है कि वे भगत सिंह को इन दोनों अतियों ने निकाल कर उनके वास्तविक रूप, जो कि शूद्रातिशूद्रों के चिंतक व सेनानी के रूप में है, को लोगों का पहुंचाएं।

(यह लेख मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, जो काऊंटर करेंट्स में 23 दिसंबर 2009 को प्रकाशित हुआ है। हम इसे वहां से साभार प्रस्तुत कर रहे हैं)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in