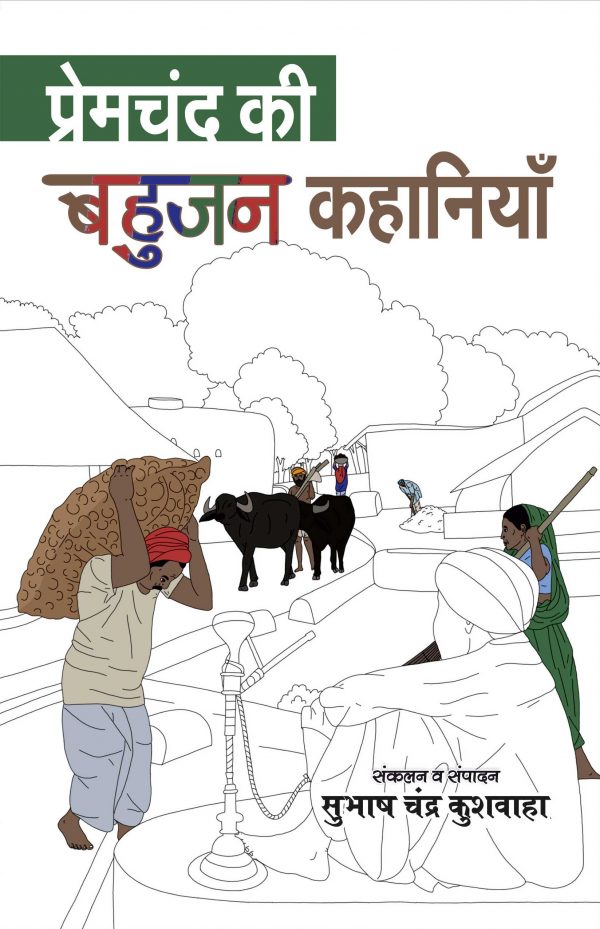

फारवर्ड प्रेस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक “प्रेमचंद की बहुजन कहानियां” एक महत्त्वपूर्ण संकलन है, जो प्रेमचंद की कहानियों को सर्वथा नए सिरे से पढ़ने और विवेचित-विश्लेषित करने का आग्रह करती है। इसमें प्रेमचंद की 19 विशिष्ट कहानियों को संकलित किया गया है। वर्तमान समय के यशस्वी कथाकार सुभाष चन्द्र कुशवाहा ने कहानियों का संकलन व संपादन किया है।

संकलित कहानियों के केंद्र में बहुजन समाज है, जो आज भी अन्याय, शोषण और जाति के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। इनमें उसकी छटपटाहट और पीड़ा का दस्तावेजीकरण किया गया है। ये कहानियां सामंतवाद के कुरूप चेहरे को उसकी समूची क्रूरताओं के साथ समग्र रूप में परत-दर-परत उद्घाटित करती हैं। बहुजन समाज अपने अथक परिश्रम के पश्चात भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और इस तरह वह अभावों में जीवन जीने को अभिशप्त होता है, वहीं उसी समाज में उच्चवर्गीय सामंत, ज़मींदार व साहूकार हैं, जो अपनी संपन्नता और विलासिता के लिए यूं तो बहुजनों के श्रम पर ही आश्रित हैं, परंतु उनके उत्पीड़न और शोषण से भी गुरेज़ नहीं करते। संग्रह में संकलित ‘बलिदान’, ‘विध्वंस’, ‘सवा सेर गेहूँ’, ‘पूस की रात’ आदि कहानियां ज़मींदारों व साहूकारों की इसी नृशंसता, अमानवीयता का वृत्तांत प्रस्तुत करती हैं। दरअसल, जाति और वर्ग, दोनों की तथाकथित श्रेष्ठता-बोध से ग्रसित शोषक वर्ग पिछड़े किसानों, मज़दूरों पर अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं। इस संदर्भ में देखें तो यह संग्रह समाज के उस बहुसंख्यक समुदाय को रचनात्मकता के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास है, जो संख्या-बहुल और श्रमशील होने के बावजूद मुट्ठी भर सामंतों की क्रूरता का शिकार है और वर्तमान समय में भी शोषण के इस अनवरत क्रम से मुक्त नहीं हो सका है।

सामंती व्यवस्था के साथ-साथ ब्राह्मणवाद का अमानवीय व स्वार्थी पक्ष किस प्रकार बहुजन समाज को अपने हिंसक पंजों में जकड़े रखता है, प्रेमचंद की ये कहानियां इसका मार्मिक आख्यान प्रस्तुत करती हैं। ‘बलिदान’, ‘बाबाजी का भोग’, ‘मंदिर’ एवं ‘सद्गति’ शीर्षक कहानियों में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ब्राह्मणवादी प्रपंच, धार्मिक पाखंडों व अनावश्यक कर्मकांडों के कारण उनकी जीवन स्थितियां किस तरह दारुण होती चली जाती हैं। बहुजनों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाए रखने का जो षड्यंत्र पीढ़ियों से चला आ रहा है, प्रेमचंद की इन कहानियों में इसकी सूक्ष्मता से पड़ताल सुनिश्चित की गई है। एक ओर इन कहानियों में श्रम का सौंदर्य है, वहीं दूसरी ओर इसी हाड़तोड़ श्रम पर पलने वाले सामंत, साहूकार, ज़मींदार और पंडे-पुरोहित के रूप में समूचा परजीवी वर्ग है, जिनकी परस्पर मिलीभगत से बहुजन वर्ग निरंतर छला जाता रहा है। सामंतवाद और धर्म-तंत्र की इस कपटपूर्ण मिलीभगत को प्रेमचंद की ये कहानियां व्यापक स्तर पर रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं।

साथ ही, बिजली की स्फूर्त चमक की तरह कतिपय उत्पीड़ित पात्रों के भीतर प्रतिरोध का स्वर भी कौंधता हुआ दिखाई पड़ता है। ये पात्र समाज की वर्चस्ववादी शक्तियों से टकराने का साहस करते हैं। मसलन, ‘मंदिर’ कहानी में केवल मंदिर में प्रवेश करने पर दलित सुखिया के साथ समाज का उच्च वर्ग जिस पाशविकता के साथ व्यवहार करता है, उसके प्रतिकार में सुखिया धर्म के ठेकेदारों की बखिया उधेड़ कर रख देती है। इसी तरह, ‘विध्वंस’ कहानी की भुनगी गोंडिन ज़मींदार के निरंतर उत्पीड़न से तंग आकर अंततः निर्भीकता के साथ उसका मुखर विरोध करती है। इन कहानियों में भले ही प्रतिरोध का स्वर मद्धम है परंतु इन्हें पढ़ते हुए हज़ारों सालों के सामंती शोषण, अन्याय, ब्राह्मणवादी पाखंड व पोंगापंथी को निर्मूल करने की पात्रों की बेचैनी और कुछ न कर पाने की लाचारी और बेबसी से साक्षात्कार होता है।

इस संग्रह में ‘शूद्रा’, ‘आधार’, ‘अलग्योझा’, ‘घासवाली’ और ‘सुभागी’ आदि स्त्री-केंद्रित कहानियां भी हैं जिनमें सामाजिक जड़ताओं से मुक्ति की तीव्र आकांक्षा सन्निहित है। स्त्री सरोकारों और संघर्षों को वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में उजागर करतीं ये कहानियां न केवल रूढ़िग्रस्त समाज का मुखर प्रतिकार करती हैं, अपितु मुलिया (घासवाली) और सुभागी आदि पात्रों की सहायता से स्त्री सशक्तिकरण के प्रश्न को सर्जनात्मकता के केंद्र में भी स्थापित करती हैं।

यह संग्रह इस अर्थ में भी विशिष्ट है कि इसमें प्रेमचंद की रचनात्मक यात्रा के एक दीर्घ कालखण्ड को आधार बनाया गया है, जिसका काल-विस्तार सन् 1918 से प्रारंभ होकर सन् 1935 तक परिणत होता है। उक्त काल में सृजित कहानियों का सम्यक अनुशीलन करते हुए उन विशेष कहानियों को संगृहीत करने का प्रयास किया गया है, जो बहुजन सरोकारों को समग्रता में उभारकर सामने लाती हैं। चूंकि कोई भी साहित्यिक कृति न केवल रचनाकार की लेखकीय प्रतिभा से परिचय कराती है, अपितु लेखक की वैचारिकता को भी भली-भांति उजागर करती है। रचनाएं लेखक की सर्जनात्मक चेतना एवं उस चेतना की निर्मिति के विविध कारकों का जीवंत साक्ष्य होती हैं। ऐसे में इस संग्रह को पढ़ते हुए प्रेमचंद की सर्जनात्मक चेतना की बुनावट, उसमें आ रहे परिवर्तन एवं उतार-चढ़ावों को सहज ढंग से समझा जा सकता है। यद्यपि उनकी प्रारंभिक कहानियों का रूझान आदर्शवाद की ओर रहा जो कालांतर में यथार्थ की ओर अग्रसर होता गया। पर इस समूची कथा-यात्रा में उनकी दृष्टि शोषित-पीड़ित जनों पर बराबर बनी रही। सत्ता, धर्म और पूंजी की दुरभिसंधियों को झेलता हुआ बहुजन वर्ग उनकी कहानियों के केंद्र में रहा, फिर चाहे वह सन् 1918 में लिखी कहानी ‘बलिदान’ का पात्र गिरधारी हो, ‘विध्वंस’ कहानी (1921) की भुनगी गोंडिन, ‘सवा सेर गेहूँ’ (1924) का शंकर कुरमी अथवा सन् 1930 में लिखी कहानी ‘पूस की रात’ का पात्र हल्कू हो। ये सभी पात्र पिछड़ी जातियों के हैं, जो वर्गीय विषमताओं के साथ-साथ वर्णवादी संकीर्णताओं को भी जीवनपर्यंत झेलने को अभिशप्त रहते हैं। ‘सद्गति’ कहानी का पात्र दुखी पंडितजी की सेवा में अपने प्राण गंवा देता है और बदले में धूर्त पंडित उसके शव को घसीटते हुए गाँव के बाहर फेंक आता है। ‘ठाकुर का कुआँ’ का जोखू और गांव के अन्य दलित गंदा, बदबूदार पानी पीने को अभिशप्त हैं, क्योंकि जातिगत श्रेष्ठता के मद में चूर ठाकुरों को यह स्वीकार नहीं है कि दलित उनके कुएं से पानी ले सकें। जातिगत भेदभाव से ग्रस्त सामाजिक व्यवस्था और निचली जातियों के प्रति अमानुषिकता के स्तर तक बरती जाने वाली असंवेदनशीलता को इन कहानियों के माध्यम से यथार्थ के धरातल पर रेखांकित किया जा सकता है, जहां केवल जाति निम्न होने के कारण उन्हें मनुष्य होने की आधारभूत गरिमा और अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है।

व्यापक संदर्भों में विचार करें तो ये काल का अतिक्रमण करती कहानियां हैं, जिनका बहुजन साहित्य के परिप्रेक्ष्य में संकलन कर संपादक ने समाज के उस जड़ पक्ष की ओर भी संकेत किया है, जिसमें प्रेमचंद युग से लेकर अब तक कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। इसमें निश्चित रूप से संपादक श्री सुभाष चंद्र कुशवाहा की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि और सुस्पष्ट वैचारिकता की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जो इन कहानियों के चयन का आधार बनी है। चूंकि वह स्वयं एक संवेदनशील एवं प्रतिष्ठित कथाकार हैं, अतएव रचना की बुनावट से लेकर संप्रेषण तक की तमाम बारिकियों को गहनता के साथ पहचानते और पकड़ते हैं। साथ ही, लोक-जीवन से गहराई से संबद्ध होने के कारण उनके रचना-कर्म में गांव-जवार, किसान से लेकर हाशिए के जीवन को मुखरता से प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसे में, इस संग्रह के माध्यम से प्रेमचंद जैसे युग-प्रवर्तक कथाकार की कहानियों को मूल्यांकन के बंधे-बंधाए खांचे से निकालकर विमर्श के धरातल पर प्रतिष्ठित करना, निश्चय ही उनकी प्रगतिगामी दृष्टि एवं समानता, उदारता जैसे मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी परिलक्षित करता है। इस संकलन की विस्तृत तथा प्रभावी भूमिका के बहाने से उन्होंने इसकी आवश्यकता एवं उपादेयता पर गंभीर मंथन किया है। वे लिखते हैं- “प्रेमचंद बहुजनों के कहानीकार हैं। गांव-गिरांव, बाग-बगीचे, खेत-खलिहान, नदी-नाले और यहां तक कि पूरी प्रकृति के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। उनके कथा साहित्य में माल-मवेशी, हाट-बाज़ार, सूद-साहूकार, चौपाल की बतकही, अभावों में जीवंतता, धूर्तता, छुआछूत, जातिवाद और पंचायत का वर्ग चरित्र, सब कुछ दिखाई देता है। … प्रेमचंद का कथा साहित्य, कुलीनतावादी हिंदी कथा साहित्य में सर्वहारा के प्रवेश का साहित्य है। तत्कालीन समय में गांव, किसान और दलितों की दशा का जो चित्रण प्रेमचंद के कथा साहित्य में मिलता है, अन्य किसी कथाकार की कथा में नहीं दिखता।” कह सकते हैं कि इस पुस्तक का संपादन कर उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों के पुनर्मूल्यांकन को नई दिशा प्रदान की है।

वस्तुतः ये कहानियां हमें अपने समय से साक्षात्कार कराती हैं जिसमें आत्महत्या करता किसान है, कर्ज़ और ग़रीबी में डूबा निम्नवर्ग है, वर्णवादी व्यवस्था से त्रस्त निचली जातियाँ हैं, ब्राह्मणवाद की धूर्तताओं को झेलते साधारण जन हैं और जीवन के हर मोर्चे पर संघर्ष करती स्त्रियां हैं। यह विडंबना ही है कि समय का एक लंबा अंतराल बीत जाने के पश्चात भी इन कहानियों में वर्णित समस्याओं एवं इससे संबद्ध संदर्भों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि इनका स्वरूप और अधिक भयावह और कुरूप होकर हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है। ऐसे में प्रेमचंद की ये कहानियां फिर से जीवित, प्रासंगिक और संदर्भवान हो उठी हैं। वास्तव में, यही इनकी शक्ति और सार्थकता है, जो इस संग्रह के ज़रिए उभरकर हमारे सामने आती है। यही कारण है कि इस संग्रह को बहुजन समाज की उद्दाम जिजीविषा के जीवंत दस्तावेज़ के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें उसकी पीड़ा, आंसू, अपमान, संघर्ष, सभी कुछ समाहित हैं, साथ ही उत्पीड़क वर्ग का अत्याचार और शोषण अपनी समस्त क्रूरताओं और निर्ममताओं के साथ उपस्थित है।

ऐसे समय में जब जनप्रिय लेखकों व विचारकों को मनमाने खांचों में फिट करने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं, तब इस संग्रह का प्रकाशन आश्वस्त करता है, इस अर्थ में कि इसके माध्यम से न केवल प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ने और परखने की नई दृष्टि मिलती है अपितु विचार और चिंतन के नए गवाक्ष भी खुलते चले जाते हैं। साथ ही, बहुजन सरोकारों और विमर्श के परिप्रेक्ष्य में सर्जनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए यह कहानी संग्रह आलोचना के नए, समावेशी दायित्वों की ओर भी संकेत करता है। कहना न होगा कि बहुजन विमर्श के संदर्भ में इस पुस्तक के प्रकाशन के द्वारा प्रेमचंद की कहानियों के पूर्व में किए गए मूल्यांकन को विस्तार भर ही नहीं मिलेगा, वरन् नए सिरे से मूल्यांकन व विश्लेषण के रास्ते भी दिखाई देंगे।

समीक्षित पुस्तक : “प्रेमचंद की बहुजन कहानियाँ”

संकलन एवं संपादन : सुभाष चन्द्र कुशवाहा

कुल पृष्ठ : 205

प्रकाशक : फारवर्ड प्रेस, नई दिल्ली

प्रकाशन वर्ष : 2020

मूल्य : 200 रुपए

(प्रस्तुत समीक्षा पटना से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका दोआबा के अक्टूबर-दिसंबर 2021 अंक में प्रकाशित)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया