सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए बिहार की जमीन काफी ज़रखे़ज (उपजाऊ) है। यह उपजाऊपन किसी अन्य जमीन की तरह ऊर्वरकों व कीटनाशक दवाओं के छिड़काव तथा पानी के पटवन से नहीं आई है। सामाजिक न्याय के लिए सर कटाने-काटने पड़े हैं। खून के पटवन से धरती को लाल करना पड़ा है। तब जाकर ‘पावर ऑफ बैलेंस’ (शक्ति संतुलन) बना है। सामंती जकड़न टूटी है।

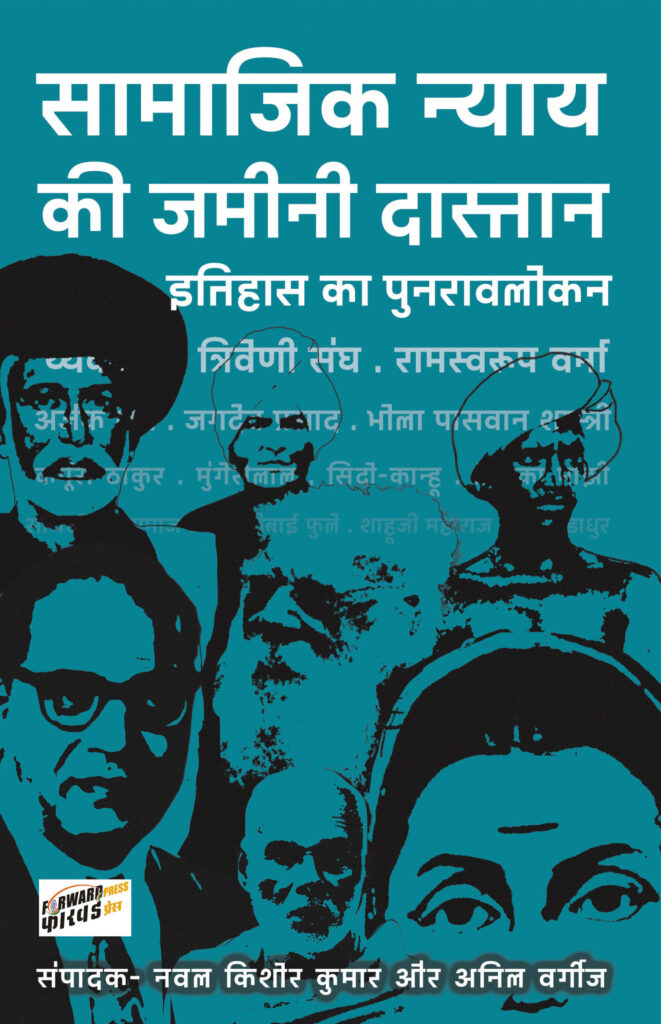

हिंसा-प्रतिहिंसा का दौर बहुत हद तक रूका है। ये बातें मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि हाल में एक नई किताब आई है। इसका नाम है– ‘सामाजिक न्याय की जमीनी दास्तान (इतिहास का पुनरावलोकन)’। इस पुस्तक के संपादक हैं– बिहार के वाशिंदे नवल किशोर कुमार और केरल के अनिल वर्गीज। संपादकद्वय फारवर्ड प्रेस, नई दिल्ली से जुड़े हैं, जिसने इस कुल 262 पेज की किताब को छापा है।

संपादकद्वय किताब के अपने संपादकीय टिप्पणी की शुरुआत इस तरह करते हैं– “हम आज भी एक अत्यंत असमान समाज हैं। करीब 75 साल पहले संवैधानिक लोकतंत्र का जो सोता फूटा था, उसकी धारा आज भी समाज के एक बड़े तबके तक नहीं पहुंची है। कारण यह है कि उसकी राह में जाति के विशाल बांध सीना ताने खड़े हैं जो या तो उसे रोक देते हैं या उसकी दिशा बदल देते हैं। मगर ध्यातव्य है कि हमारे देश के संवैधानिक लोकतंत्र बनने के पहले से ही भारत के कुछ हिस्सों में बहुजन संस्कृति के ताल-तलैया उभर चुके थे। इनका उद्देश्य ऐसे समुदायों में बदलाव लाना था जो अतीत में शोषण का शिकार रहे हैं और जिन्हें सामाजिक तंत्र में उनका वाजिब हिस्सा नहीं मिला है।”

यह पुस्तक वैसे तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों के सामाजिक आंदोलन के चढ़ाव-उतार की बातों को बहुत सटीक और तथ्यपरक ढंग से दर्ज करती है, लेकिन मैं अपनी समीक्षा के तौर पर सिर्फ बिहार की बात करना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि अपनी आंख में कुछ परेशानी के चलते पूरी किताब को पढ़ नहीं पाया हूं। ऐसा इसलिए भी कि इस चैप्टर की कई बातें मेरी अपनी याददाश्त में हैं और अपनी आंखों के सामने से गुजरी हैं। ‘बिहार में सामाजिक न्याय और सियासत का इतिहास’ चैप्टर को खुद नवल किशोर कुमार ने लिखा है। कुमार इस बात को रेखांकित करते हैं कि बिहार में जैसे-जैसे सामाजिक न्याय की अवधारणा विकसित होती गई, वैसे-वैसे जातिगत चेतना का विकास होता गया। यह भाषाई विभाजन – भोजपुरी, मगही, बज्जिका, अंगिका और मैथिली – के परे घटित हुआ। जातिगत गोलबंदी का असर ही है कि आज की तारीख में बिहार में जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं बहुत हद तक कम हो गई हैं। और सियासत में ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित जातियों की दखल बढ़ी है।

लेखक प्रसन्न कुमार चौधरी व श्रीकांत की पुस्तक ‘बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम’ के हवाले से बिहार में 26-27 मई, 1925 की लखीसराय के लाखोचक नामक गांव में घटित एक घटना के बारे में लिखते हैं कि इसे बिहार में सामाजिक न्याय के संघर्ष का पहला उदाहरण माना जाता है। दरअसल अपने को निम्न समझे जानेवाले लोगों में यह समझ बनी थी कि वे जनेऊ धारण करने के बाद जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से निजात पा सकते हैं। यह भावना धीरे-धीरे बिहार के विभिन्न इलाकों में फैलने लगी और इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। सन् 1899 के बाद इस मसले को लेकर सबसे अहम घटना लाखोचक गांव में घटी, जहां बड़ी संख्या में निम्न जातियों के लोग जनेऊ धारण करने के लिए जुटे। वहीं ऊंची जातियों के लोगों का जुटान भी इसके विरूद्ध हुआ। टकराव की स्थिति बनी तो अंग्रेजी हुकूमत को इसे टालने के लिए 118 राउंड गोलियां चलानी पड़ी। दस्तावेज के अनुसार 3-4 भूमिहार जाति के लोग मारे भी गए। एक अनुमान के अनुसार सामंती हताहतों की संख्या 80 तक थी। वहीं ग्वाला सभा के दो सदस्यों की भी मौत हुई। पुलिस वाले भी इस घटना में बुरी तरह जख्मी हुए थे। जनेऊ आंदोलन की कई अन्य घटनाएं भी बिहार के विभिन्न जिलों में घटीं।

लाखोचक की घटना में जो आग लगी वह 30 मई, 1933 को बिहार के शाहबाद जिला के करगहर में त्रिवेणी संघ नाम से एक संगठन के रूप में हुई। बिहार में दलित-बहुजन वैचारिकी पर आधारित यह संगठन आज भी मातृ संगठन के रूप में माना जाता है। इसके संस्थापक सरदार जगदेव सिंह यादव, डॉ. शिवपूजन सिंह और यदुनंदन प्रसाद मेहता थे। यहीं पर एक छोटे से सुधार की जरूरत है। त्रिवेणी संघ के संस्थापक के पौत्र प्रवीण कुमार यादव ने मुझे बताया है कि उनके दादा का नाम जगदेव की जगह जगरदेव सिंह यादव था। इनका घर करगहर प्रखंड के गर्भे गांव में है।

लेखक का मानना है कि त्रिवेणी संघ के गठन का असर बाद में लोहिया के समाजवाद से लेकर जगदेव प्रसाद के शोषित दल, कर्पूरी ठाकुर के गैर-परंपरागत समाजवाद और लालू-नीतीश के आधुनिक सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में साफ-साफ देखा जा सकता है। कुमार इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि त्रिवेणी संघ से पहले कुशवाहा क्षत्रिय सभा, यादव क्षत्रिय सभा तथा कुर्मी क्षत्रिय समाजों का गठन भी जिला स्तर पर हो चुका था। बाद के दिनों में इन सभाओं के नाम के बीच क्षत्रिय शब्द का भी लोप हो जाता है।

लेखक नवल किशोर कुमार ने बहुत ही सलीके से बिहार के सामाजिक आंदोलन के चढ़ाव-उतार को कई उप-शीर्षकों के जरिए तथ्य और आंकड़ों के साथ अपने इस चैप्टर में दर्शाया है। यहां तो सभी तथ्यों व आंकड़ों का जिक्र करना तो संभव नहीं है, लेकिन उनके उप-शीर्षकों को आप पाठकों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं ताकि पूरी किताब पढ़ने की ललक आप में पैदा हो।

ये उपशीर्षक आजादी से पहले, मंडल आंदोलन के पहले और मंडल के बाद के कालखंड से भी संबंधित हैं। ये इस प्रकार हैं–

‘आजादी के बाद सवर्ण जातियों के बीच जूतम पैजार’, ‘देश आबाद होता रहा और बिहार बर्बाद’, ‘कुर्सी की छीना-झपटी का खेल’, ‘जब आई पिछड़ों की बारी’, ‘सोशलिस्टों के घर में सिर-फुटौव्वल’, ‘ललित नारायण मिश्र का युग’, ‘जब शीत निद्रा से जागे जयप्रकाश नारायण’, ‘अपने मन के राजा थे कर्पूरी ठाकुर’, ‘कर्पूरी ठाकुर के ऊपर दबाव था’, ‘जब आरक्षण के सवाल पर अपने ही अनुयायियों के हत्थे चढ़े जेपी’, ‘कर्पूरी ठाकुर द्वारा सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पर रामलखन चंदापुरी का विरोध’, ‘बेलछी हत्याकांड, जिसके कारण हुई कांग्रेस की वापसी’, ‘कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास के बीच का फर्क’, ‘1980 के दशक में बुझने से पहले भभकने लगी कांग्रेस की ढिबरी’, ‘कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बदली सियासत’, ‘लालू-नीतीश की जोड़ी’, ‘लालू को विरासत में मिली बदहाली और सवर्ण जातियों की घृणा’, ‘कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले में बदलाव, होते रहे एक के बाद एक नरसंहार’, ‘हर हाल में नाकाम करना चाहते थे सवर्ण’, ‘मंडल-कमंडल का फेर’, ‘फिर आया 1995’, ‘सवर्ण थान हारे लेकिन गज नहीं’, ‘लालू प्रसाद के पतन के पीछे सामाजिक न्याय से दूरी’, ‘नीतीश कुमार का नया सोशल जस्टिस मॉडल’ आदि।

लेखक ने बड़े ही तथ्यपरक और सरल ढंग से बहुत संक्षिप्त में अपनी बातें इन शीर्षकों के जरिए रखी हैं। लेकिन मेरे विचार में बिहार में आए सामाजिक बदलाव और हिंसा-प्रतिहिंसा की घटनाओं में बहुत कमी, सामंती हेकड़ी को ठंडा करने में वामपंथी आंदोलनों की भी अहम भूमिका रही है।

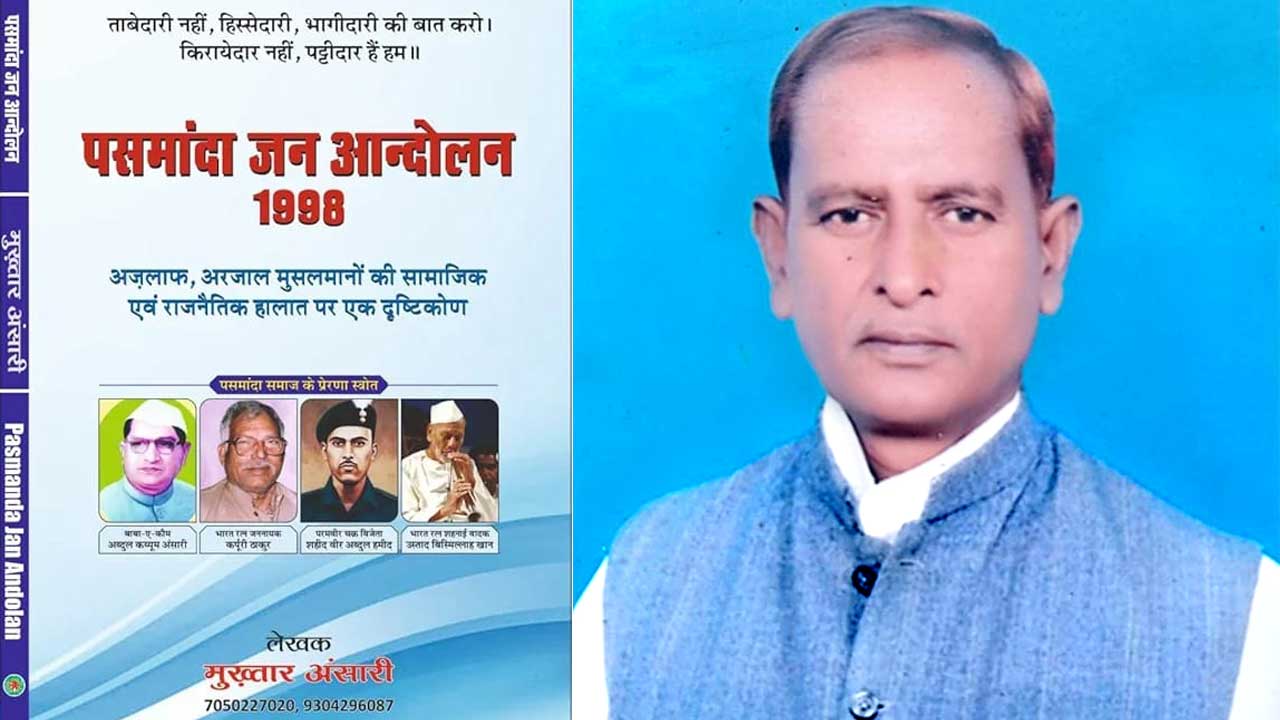

इसके अलावा 1998 में गठित ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने भी त्रिवेणी संघ और मोमिन कांफ्रेस सरीखे आंदोलन के चलने से समाज में काफी बेहतरी आई है। पसमांदा आंदोलन ने ही शायद पहली बार यह नारा दिया कि दलित-पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। यह नारा दोनों ही समाजों में काफी चर्चा में रहा है।

उम्मीद है नवल जी अपनी किसी अगली पुस्तक में इन सब बातों पर भी रोशनी डालेंगे।

समीक्षित पुस्तक : सामाजिक न्याय की जमीनी दास्तान (इतिहास का पुनरावलोकन)

संपादक : नवल किशोर कुमार/अनिल वर्गीज

प्रकाशक : फारवर्ड प्रेस, नई दिल्ली

मूल्य : 300 रुपए

(संपादन : राजन)