खड़िया और हिंदी की वरिष्ठ लेखिका, शिक्षाविद, सांस्कृतिक विमर्शकार, झारखंड आंदोलनकारी व सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत डॉ. रोज केरकेट्टा (5 दिसंबर, 1940 – 17 अप्रैल, 2025) की पहचान ऐसी एक्टिविस्ट लेखिका के रूप में रही जो महिलाओं के हक-अधिकार, शिक्षा, समानता, सशक्तिकरण के पक्ष में और महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा व डायन करार दिये जाने के खिलाफ आवाज उठाती रहीं।

साहित्य सृजन से लेकर अनुवाद तक

डॉ. रोज केरकेट्टा के सांस्कृतिक, साहित्यिक अवदानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया गया। मसलन, वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, 2008 (मध्य प्रदेश सरकार), अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान, 2012 और प्रभावती सम्मान, 2014। डॉ. रोज केरकेट्टा को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र में लिखा है– “आप न केवल उच्च कोटि की समाज सेविका, शिक्षाविद, भाषाविद और सांस्कृतिक परंपरा के पुनरुत्थान में जुटी एकाकी सेना के समान है, बल्कि गरीब आदिवासियों के सशक्तिकरण, जागरण, उन्नति तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए भी निरंतर सक्रिय हैं।”

डॉ. केरकेट्टा ‘आदिवासी पत्रिका’, ‘छोटानागपुर संदेश’, ‘शाल-पत्र’, ‘युद्धरत आम आदमी’, ‘चौमासा’ और ‘जोहार’ आदि पत्रिकाओं में लेखन करती थीं। उन्होंने प्रेमचंद की कुछ कहानियों का खड़िया भाषा में अनुवाद किया था। इन कहानियों में ‘पूस की रात’, ‘मंत्र’, ‘मैकू’, ‘सवा सेर गेहूं’, ‘मुक्ति मार्ग’, ‘कफन’, ‘ठाकुर का कुआं’ और ‘पंच परमेश्वर’ आदि शामिल हैं। हिंदी में उनकी प्रकाशित किताबे हैं– ‘खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन’ (शोध ग्रंथ), ‘प्यारा मास्टर’ (जीवनी), ‘पगहा जोरी-जोरी रे घाटो’ (कहानी संग्रह), ‘अबसिब मुरडअ’ (पहली बारिश, कविता संग्रह), ‘स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति’ (निबंध संग्रह), ‘बिरुवार गमछा तथा अन्य कहानियां’ (कहानी संग्रह), ‘सूर्योदय’ (नाटक), और ‘रोज केरकेट्टा की प्रतिनिधि कहानियां’।

असल में रोज केरकेट्टा उस नारीवाद का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आदिवासी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए कृतसंकल्प है। वे अपने आलेखों में घरेलू हिंसा और झारखंड की बड़ी समस्या डायन प्रथा जैसे मुद्दे पर चिंतन और लेखन करती रहीं। यहां यह याद रखने की आवश्यकता है कि आदिवासी स्त्री लेखन नारीवाद के प्रभाव से उत्पन्न नहीं हुआ है। यहां गैर-आदिवासी स्त्री लेखन की तरह पुरुष सत्ता से सीधे टकराव का भी अभाव है। रोज केरकेट्टा की समझ और दृष्टि इस ओर भी गई। उनका मानना था कि साहित्य में स्कूल के दिनों में ही संक्षेपण करना सिखाया जाता है। स्त्रियों के बारे में समाज भी ऐसा ही नजरिया देता है। हमारा समाज, इतिहास और साहित्य जीवन के हर क्षेत्र में स्त्रियों का संक्षेपण करता है। विशेषकर आदिवासी स्त्रियों का। उनका विचार था कि आदिवासी स्त्रियों का लेखन ऐसे संक्षेपण के खिलाफ है।

वैचारिकी की जमीन

दरअसल आदिवासी जंगल, पहाड़, नदी, झरनों के परिवेश में अपने स्वायत्त स्पेस में रहते आये हैं जबकि नवपूंजीवादी, उदारवादी व्यवस्था आदिवासियों को उनके स्पेस से हटाने के लिए सत्ता का सहारा ले रही है। यहां लेखिका के विचार बहुत कम शब्दों में स्त्रियों की जागरूकता के संबंध में अभिव्यक्त हुए हैं। डॉ. रोज केरकेट्टा का सीधा जुड़ाव ‘उमड़ते सौ करोड़’[1] अभियान से जुड़ी प्रसिद्ध भारतीय नारीवादी कार्यकर्त्ता कमला भसीन के साथ था। स्त्री विमर्श की प्रसिद्ध लेखिका इलिना सेन को उन्होंने रांची के समीप मांडर नामक एक गांव में आयोजित बैठक में आमंत्रित किया था।

डॉ. रोज केरकेट्टा वर्ष 2005 से ‘आधी दुनिया’ की संपादक रहीं। यह पत्रिका महत्वपूर्ण इस अर्थ में है क्योंकि यह पिछले 31 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रही है। ‘आधी दुनिया’ जुलाई-सितंबर 2014 के अंक में प्रकाशित कथा विशेषांक में एलिस एक्का, पीटर पॉल एक्का, विनोद कुमार, शिशिर टुडू, रामदयाल मुंडा, बी.पी. केसरी, मंगल सिंह मुंडा आदि की कहानियां प्रकाशित हुई थीं। डॉ. केरकेट्टा ने ‘आधी दुनिया’ में संपादकीय लिखने के साथ कई महत्वपूर्ण विचारोत्तेजक लेख भी लिखे थे, जो उनकी प्रतिबद्धता और सामजिक सरोकार को दिखाती है।

‘शालपत्र’ पत्रिका ने सन् 1978 में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन निर्मल मिंज की अध्यक्षता में बेथेसदा गर्ल्स हाईस्कूल में किया था। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में एन.ई. होरो, दिसोम गुरु शिबू सोरेन और बिनोद बिहारी महतो ने झारखंड के नवनिर्माण के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किये थे। इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में डॉ. रामदयाल मुंडा, डॉ. बी.पी. केसरी और डॉ. रोज केरकेट्टा ने भी भाग लिया था। जब 1987 में झारखंड आंदोलन के फलस्वरूप भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ‘झारखंड विषयक समिति’ का गठन किया गया तो उसमें डॉ. रामदयाल मुंडा, डॉ. बी.पी. केसरी के साथ डॉ. रोज केरकेट्टा भी शामिल की गईं।

झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की भाषा साहित्य की गोष्ठी के अंतर्गत मुंडा भाषा समूह (मुंडारी, संथाली, हो और खड़िया) की गोष्ठी की अध्यक्षता कानू राम देवगम ने की थी। उसमें दुलाई चंद्र मुंडा, जोनाथन सुरीन, इलियास केरकेट्टा, बलराम पाट पिंगुआ के साथ डॉ. रोज केरकेट्टा भी शामिल हुईं। अपने संबोधन में डॉ. केरकेट्टा ने कहा था– “हमारे पास लिखित साहित्य का अभाव है। इसलिए हम अपनी भाषा में पुस्तक लिखें और उसके प्रकाशन की व्यवस्था करें। सरकार की ओर से प्रकाशन में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई पड़ती।”[2]

गोष्ठी में झारखंड भाषा परिषद को अंतरिम रूप से गठित किया गया। परिषद की एक तदर्थ कमिटी बनाई गई, जिसमें 17 सदस्य चुने गए। ये सदस्य झारखंड की विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि थे। खड़िया भाषा के लिए हरमन जे. किड़ो और डॉ. रोज केरकेट्टा को रखा गया। डॉ. केरकेट्टा ने यह भी मांग रखी कि यह गोष्ठी सरकार को इसी सत्र से रांची विश्वविद्यालय को सभी झारखंडी भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए मजबूर करे और साथ ही रांची स्थित आकाशवाणी केंद्र से झारखंड के विभिन्न भाषाओं में पांचच-पांच मिनट के समाचार बुलेटिन के प्रसारण की व्यवस्था हो।[3]

बिरुवार गमछा का बिंब

डॉ. केरकेट्टा की कहानी ‘मैंना’ को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हिंदी एम.ए. के पाठयक्रम (दूरस्थ शिक्षा) में रखा गया है, जिसकी इकाई लेखन की जिम्मेवारी मुझे मिली थी। उनकी कहानी की रचना प्रक्रिया की समझने के लिए उनसे बार-बार मिलना हुआ। यह साक्षात्कार उनके घर में पूरी आत्मीयता के माहौल में सम्पन्न हुआ। वर्ष 2016-17 में मैं लगातार उनसे मिलती रही। उस समय स्वास्थ्य भी ठीक था, तो बात करने में बहुत सहूलियत होती थी। कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्होंने अपने हाथों से लिखकर भी दिया। पहले यह साक्षात्कार ‘पक्षधर’ के जुलाई-दिसंबर, 2018, जनवरी-जून, 2019 के अंक में प्रकाशित हुआ था। बाद में मैंने इस बातचीत को स्वयं के द्वारा संपादित किताब ‘आदिवासी देशज संवाद’ में संकलित किया। इस साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, पढ़ाई और झारखंड आंदोलन, आदिवासी साहित्य, अपने कहानियों के बारे में बहुत-सी बातें कहीं एवं अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनको पहली पारिश्रमिक के रूप में गमछा ही प्राप्त हुआ था।

अपने साक्षात्कार में भी उन्होंने ‘बिरुवार गमछा’ से अपने जुड़ाव और करया, गमछा, बरकी, पिछोरी, मायसारी, पड़िया, करघा लुंडरी से कलात्मक तरीके से बनाने वाले चीक बड़ाईक समुदाय से जुड़ाव के बारे में बताया। ‘बिरुवार गमछा’ कहानी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, पूछने पर उन्होंने बताया कि बिरुवार गमछा जिसे झारखंडी पहचान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, की कई रोचक यादें उनके बचपन की है। उनकी नानी ने बकरी चराने और कपास के खेत में खाद ढोने पर एक गमछा दिया था। इस प्रकार बिरुवार गमछा उन्हें पहले पारिश्रमिक के रूप में मिला था। वे बताती हैं कि मेरोमडेगा के फागु नाना ने उनके पिता प्यारा केरकेट्टा को गमछा देकर सम्मानित किया था। तब उनके [फागु नाना के] बेटे मोती बड़ाइक रजिस्ट्रार बने थे। मोती बड़ाइक डॉ. रोज केरकेट्टा के पिता प्यारा केरकेट्टा के विद्यार्थी रह चुके थे।

डॉ. रोज केरकेट्टा ने साक्षात्कार में अपने जीवन संघर्ष, पढ़ाई और झारखंड आंदोलन, आदिवासी साहित्य व सौंदर्य बोध के साथ अपनी कहानियों के बारे में बहुत-सी बातें विस्तारपूर्वक बताईं। उन्होंने उद्योग लगने और शहर बनने से आदिवासी जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ ही अपने जीवन संघर्ष का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा– “मैंने 1958 से पहले का एचईसी का रथ मेला[4] देखा है और एचईसी बनने के बाद का भी देख रही हूं। उद्योग तब लगना चाहिए और वहां लगना चाहिए जहां के लोग मांग करें। एचईसी के किसान आज स्लम के लोग हैं।”[5]

आदिवासी साहित्य का सौंदर्यशास्त्र

आदिवासी सौंदर्यबोध पर बात करते हुए उन्होंने कहा– “आदिवासी साहित्य में रंग नहीं, स्वस्थ पुष्ट देह और श्रम सौंदर्य के मानदंड हैं। कारी फल से तुलना करते हुए कहा जाता है ‘डुरिब बेलोङ बेटी’ यानि कारी फल की तरह गहरे रंग वाली, पुष्ट देह और श्रम वाली युवती।”[6]

यह पूछने पर कि झारखंड आंदोलन से क्यों जुड़ीं और उस दौरान क्या लिखा, डॉ. रोज केरकेट्टा ने बताया– “झारखंड आंदोलन से मेरे जुड़ने का उद्देश्य ही था कि महिलाएं भी समाज में बराबरी का स्थान पाएं। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, प्रशासनिक बराबरी सिर्फ मौखिक नहीं, नीतिगत और कानूनी हो।”[7]

‘अबसिब मुरडअ’ अर्थात ‘पहली बारिश’ रोज केरकेट्टा का कविता संग्रह है जिसमें निवेदन में वह स्वीकार करती हैं– “ये कविताएं ऊंची उड़ान नहीं भरतीं। परंतु, युवावस्था में प्रत्येक व्यक्ति कुछ सपने देखता है, कुछ आदर्श पालता है। वे कुछ हद तक इन कविताओं में झलकते हैं। शायद कुछ हद तक मेरी विचारधारा भी दिख जाए।” इस कविता संग्रह में कुल 123 कविताएं संकलित हैं। यह काव्य संग्रह प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन द्वारा 2010 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। रोज केरकेट्टा की इन कविताओं से गुजरते हुए ज्ञात होता है कि सजग और समर्थ कथाकार के भीतर एक संवेदनशील कवयित्री का भी वास है। संवेदना के सेमल रूई के रेशों से बुनी ये कविताएं पाठकों से संवाद करती हैं।

‘पहली बारिश’ कविता मछलियों पर केंद्रित है। शंख नदी पर जबर मंदरिया डैम और जलाशय बनाया गया है। पहली बारिश से इस जलाशय की मछलियां बोलबा सलगापोश की ओर छिछले पानी में आने लगती है। खेतों तक आती हैं। तब लोग मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ‘निवेदन’ कविता को कारीगर विमर्श की महत्वपूर्ण कविता माना जाना चाहिए, जो झारखंडी जीवन-संस्कृति पर उम्दा कविता है। चीक बड़ाईक हजारों सालों से मुंडा, उरांव, खड़िया आदिवासियों के लिए पड़िया, करया, गमछा, बरकी, पिछोरी, सरंगाधारी, आदि झारखंड के पारंपरिक परिधान हथकरघे से बनाते रहे हैं। रोज केरकेट्टा ने ‘बिरुवार गमछा’ और ‘बड़ा आदमी’ कहानियों में भी चीक बड़ाईक आदिवासी समुदाय की बुनकरी को यथोचित सम्मान दिया है।

डॉ. रोज केरकेट्टा के आलेखों का संग्रह है– ‘स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति’, जो 2014 में प्रकाशित हुआ था। इस संकलन में 14 लेख स्त्री समाज पर केंद्रित है। इन लेखों में झारखंड की संस्कृति, भाषाई विविधता, राजनीतिक समीकरण और आदिवासी, सदान एवं दिकू के आपसी अंतरसंबंधों के कई जटिल रिश्ते अपनी सहजता के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। ‘स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति’ किताब का महत्वपूर्ण लेख है– ‘प्रकृति, नियति और लोक गीत’। उन्होंने यह आलेख विश्वनाथ जी की मृत्यु के बाद लिखा था। विश्वनाथ जी जुड़ाव (रांची, मधुपुर) संस्था में थे। डॉ. केरकेट्टा ने लिखा है कि “उनका जाना मुझे दूसरे संदर्भ में भी कचोटता है। वह यह है कि उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले लोकगीतों के संबंध में मुझे पढ़ाना था। लोकगीतों में जीवन दृष्टि पर चर्चा करते हुए मैंने एक लोकगीत की सिर्फ एक पंक्ति को बदलने की धृष्टता की थी। उस लोकगीत की कुछ पंक्तियां हैं– ‘दादा कुआं कोड़ेला/भौजी पानी लानेला/के के गोई लेबधायला/काचा डुंबारी गिरेला/पाकल डुंबारी गिरेला।’”[8]

असल में डॉ. रोज केरकेट्टा ने गीत की चौंथी पंक्ति को बदलकर ‘काचा डुंबारी पाकेला’ कर दिया था, जिसकी पीछे वजह यह थी कि सामान्य बोलचाल में भी मृत्यु शब्द का प्रयोग अनिष्टकारी माना जाता है। इसलिए किसी की मृत्यु होने पर झारखंड में ‘गुजर गए’, ‘सिरालक’, ‘नखे’, ‘नुकसान भेलक’, ‘भागलक’ आदि शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है।

भूमंडलीकरण का आदिवासी स्त्रियों पर प्रभाव

वे आदिवासी क्षेत्र में भूमंडलीकरण के प्रभाव को आंकने में सफल रही थीं। ‘इक्कीसवीं सदी की झारखंडी महिलाएं’ शीर्षक आलेख में वह साफ तौर पर स्वीकार करती हैं कि विकास और भूमंडलीकरण स्त्रियों के हित में नहीं है। यह झारखंडी महिलाओं के हित में और भी नहीं है, पर यह हमारे ऊपर लादा जा रहा है। महिलाओं के संगठित और उच्च मध्यम वर्ग की महिलाओं के सक्षम होने के बावजूद भी ग्रामीण महिलाएं अभी भी बेबस हैं। वे इन निरीह महिलाओं और बच्चियों के लिए सोचने और कुछ कार्य करने की आवश्यकता पर बल देती हैं। हम पाते हैं कि रोज केरकेट्टा का चिंतन और लेखन सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि वैश्विक था।

डॉ. रोज केरकेट्टा के लेखों में भी किस्सागोई होती थी। लेख पढ़ने से कहानी पढ़ने सुनने का अनुभव होता है। दृश्य आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो उठते हैं। उदाहरणस्वरूप ‘महिला एकता जिंदाबाद’, ‘शहद से शराब तक का सफर’, ‘यादें जो मिटती नहीं’ आदि लेख पाठकों को उस स्थान और परिवेश में ले जाने में सफल होती हैं, जहां की घटना का विवरण लेखिका दे रही होती हैं। लेखिका चाहती थीं कि इतिहास में स्त्रियों के जो श्रेष्ठ कारनामे हैं, उन्हें पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक तरजीह दी जाए। लेखिका ‘स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति’ लेख में स्त्री जीवन के यथार्थ को सामने लाती है। वे लिखती हैं कि हाटों में बहंगी से पिटाई करने वाली आदिवासी महिलाओं, बसों, हाटों में लात चलाने वाली युवतियों, जो डरती नहीं है, को कहानी में सामने लाना जरूरी है। जबकि झारखंड की स्त्रियों के बारे में लिखने वाले दूसरे लोग उन्हें काली, सावंली, ठिगनी, मूर्ख बताते हैं और उसके संघर्ष, प्रतिकार को तवज्जो नहीं देते।

लेखिका खुलकर कहती हैं कि रेजा का काम करने वाली, हाट बाजार करने वाली, सब्जी वगैरह बेचने वाली, घरों में काम करने वाली युवतियां, सभी अपना श्रम बेचती हैं, देह नहीं।

झारखंड की कृषि संस्कृति में श्रम के साथ गीतों का महत्व है। झुकी कमर, कादों से सने पैर, पीछे हटते हुए तेजी से धान के बिरवे रोपती औरतें गीतों से खुद को अलग नहीं कर पाती है। ‘स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति में’ एक गीत है जिसे पहाड़ों की तराई में धान रोपने वाली स्त्रियां गा रही हैं– “रायचुनी धान दइया, रायचुनी धान रे/खुदी-चुनी भेल रे/हायरे दइया चुल्हक लुठी पीठे पड़ी गेल रे।”[9]

इस गीत के बारे वे बताती हैं कि यह डोमकच राग में गाया जाता है जो महज एक पंक्ति में समा गया है। भाव यह कि सुगंधित भात खाने की आस में बैठे व्यक्ति ने उम्मीद पर पानी फिरते देख चूल्हे की जलती लुकाठी पीठ पर दे मारी। यहां पर सजग सचेतन लेखिका रोज केरकेट्टा लिखती हैं कि गीत की दूसरी कड़ी लाकर जोड़ना होगा। वे सिर्फ दूसरों के लिए हीं नहीं बल्कि अपने लिए भी जी सके ताकि उन्हें सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सके।

कहानियों के जरिए विमर्श

डॉ. रोज केरकेट्टा की कहानियों का प्रथम संग्रह 2009 में ‘पगहा जोरी जोरी रे घाटो’ प्रकाशित हुआ था। ‘फिक्सड डिपोजिट’ कहानी बड़े बांध परियोजना, जलाशय के कारण विस्थापन, पलायन की पीड़ा को दर्ज करती है। कहानी की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि इस कहानी में आदिवासी जीवन मूल्यों की दो विशेषताओं, सहयोगिता और सामूहिकता के ह्रास पर बात की गई है और व्यक्तिवादिता के प्रति आग्रह को दर्शाया गया है, जो पहले आदिवासी समाज में नहीं था। कहानी में मनोहर दा का बेटा मुआवजा के पैसे से सिर्फ अपना हित चाहता है। इस कहानी का अंत मनोहर दा की मृत्यु से होता है, जो परिवार अपनी जमीन, जंगल और नदी के परिवेश में सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था, वह परियोजना के कारण बिखर जाता है। इस कहानी में एक नई कहानी की संभावना भी है। घर की बेटी महानगर की ओर पलायन करने के लिए विवश होती है, जहां उनके जीवन और शोषण की अलग कहानी कही जा सकती है। बांध परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों का दर्द मर्माहत करता है।

‘बिरुवार गमछा’ कथा संग्रह 2017 में प्रकाशित हुआ था। इस कथा संग्रह में ‘प्रतिरोध’ ‘घाना लोहार का’, ‘फ्रॉक’, ‘फिक्सड डिपोजिट’, ‘जिद्द’, ‘बड़ा आदमी’, ‘मां’, ‘से महुआ गिरे सगर राति’, ‘मैगनोलिया पोईन्ट’, ‘रामोणी’, ‘बिरुवार गमछा’ आदि संकलित हैं। ‘बिरुवार गमछा’ कथाकार की अद्भुत कहानी है जो आदिवासी क्षेत्रों के स्वावलंबन के छीनते-टूटते जाने की कथा कहता है। चीक बड़ाईक बेहद कलात्मक कपड़ा बनाने में माहिर थे। कई आदिवासी गांवों में कपास की खेती होती थी। उनसे सूत बनाया जाता था। पुराने समय में स्कूलों में सूत कातना सिखाया भी जाता था। करघा लुंडरी में चीक बड़ाईक जो कपड़े बुनते थे उसे खड़िया उरांव मुंडा सहित दूसरे आदिवासी समुदाय के लोग पहनते थे। गांव में अगहन महीने में खलिहान से उन्हें अनाज व सम्मान दिया जाता था। इस कहानी के अंत में गणेश जो पत्र अपने पिता मनकु को लिखता है उसकी चर्चा यहां अपेक्षित है– “मैं अपने महान दादाजी को जोहार करता हूं। आज समझता हूं कि वे कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा था, ‘करघा-लुंडरी हमारी पहचान है। इस बिरुवार गमछे ने इस अनजान शहर में हमारी पहचान बनाई, हमारी जान बचाई। इस गमछे के नीचे हम उधर के लोग इकट्ठे हो सके। अब सुख-दुख में सब एक-दूसरे के साथ हैं। पिताजी, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय निकालकर ऐसे गमछा बुनते रहें, यहां उसकी मांग है। मैं अपने चीक बड़ाईक होने को अपनी खुशनसीबी मानता हूं। हमारा गमछा अनमोल है।”[10]

‘बड़ा आदमी’ और ‘बिरुवार गमछा’ कहानी से गुजरते हुए पाठक यह जानते हैं कि झारखंड में भी कपास की खेती होती थी। सूत निकाला जाता था और करघा लुंडरी की सहायता से पड़िया, गमछा, करया, बरकी, पिछौरी (ओढ़ने-बिछाने का कपड़ा) बुना जाता था। इस क्षेत्र के लोग औद्योगीकरण के पूर्व इन्हीं कपड़ों को पहनते थे। जमीन के अभाव में कारीगर भूमिहीन मजदूर बन गये है। शहरों, चाय बागानों और पंजाब के फॉर्म हाउसों की ओर पिछली सदियों से निरंतर पलायन हो रहा है। कहानी और पात्रों की जीवन परिस्थितियों से मैं खुद को जुड़ा हुआ पाती हूं। मेरे नाना का परिवार बुनकरी की विशिष्ट परंपरा से अब दूर हो चुका है। कुछ बंगाल व असम के चाय बगानों में पलायन कर चुके हैं। कुछ रिश्तेदार शहरों में दूसरे काम करने के लिए विवश हो चुके हैं। उन कारणों की पड़ताल करती डॉ. रोज केरकेट्टा की यह कहानी झारखंड के शिल्पी कलावंत आदिवासियों को समर्पित है। इस कहानी में गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के कारण दूसरे राज्यों के लोग किस जीवन स्थिति में रहने के लिए बाध्य होते हैं, इसका अच्छा वर्णन किया गया है। कथाकार ने सांप्रदायिक दंगे की कहानी में विषयवस्तु बनाकर गमछा की उपयोगिता व महत्ता को स्पष्ट किया है। यह रोज केरकेट्टा की अद्भुत कहानी है, जिसमें औद्योगिक नगर सूरत में बिरुवार गमछा के द्वारा आदिवासी लोग संगठित हो पाते हैं, संघर्ष करते हैं और अपनी जान की भी हिफाजत कर पाते हैं।

झारखंड आंदोलन की महत्वपूर्ण महिला नेता होने और प्रारंभ से ही सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने के कारण उनकी कहानियों में सामाजिकता के कई पहलू दिखाई देते हैं। वे झारखंड के ग्रामीण परिवेश का सहज स्वभाविक चित्रण कर पाती हैं। गांव में सहयोग आधारित जीवन शैली है। अतः कम पैसे में भी लोग मदईत और पंचा के कारण खेती-बारी, कुआं खोदने से लेकर विवाह और मृत्यु संस्कार भी सहजता से संपन्न कर पाते हैं। इसी सहयोगिता और सामूहिकता के कारण ‘मैना’ कहानी में लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए संगठित होते हैं और भवनाडीपा की लड़की को बचा पाते हैं तथा गांव में संगठन स्थापित कर पाते हैं।

वहीं ‘भाग्य’ कहानी में अकाल से उत्पन्न कथानक है। 1960 के दशक में अकाल, भूख, गरीबी, मौसम के मार के कारण किस प्रकार लोग छिन्न-भिन्न हो रहे थे, कथाकार ने उस यथार्थ को कहानी का विषय बनाकर अपने लेखकीय दायित्व का निवर्हन किया है।

‘पगहा जोरी-जोरी रे घाटो’ कहानी में लड़कों के समान, लड़कियों की शिक्षा की पक्षधरता है। कहानी में दया नाम की एक छोटी से लड़की – मैं भी पढ़ूंगी – कहकर अपने परिवार से एक तरह से बगावत व संघर्ष का आगाज करती है। दया की जिद, संघर्ष और सपने ने आखिरकार उसे कन्या पाठशाला एस.एस. हाई स्कूल पहुंचा दिया। भले ही उसे पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए काम करना पड़ा। ये स्थितियां आज भी दिखती हैं, रांची के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां श्रम के बल पर पढ़ाई का खर्च उठाती है। अपना और अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाती हैं।

खड़िया लोककथाओं का साहित्यिक अध्ययन

डॉ. रोज केरकेट्टा का शोध प्रबंध ‘खड़िया लोककथाओं का साहित्यिक अध्ययन’ है जो 2006 में प्रकाशित हुआ है। इस किताब से गुजरते हुए मैं अपने जन्म स्थान सिमडेगा को फिर से समझ पायी, जिसकी कहानियां मैंने बचपन में अपनी मां और बुजुर्गों से सुनी थी। मसलन शंख नदी का हीरादह, कोरंगा राजा, रामरेखा, सोनाजोर, सोनपहाड़ी, मेरोमडअ (मेरोमडेगा), खंजालोया, लट्ठाखम्हन, बलेयाजोर, कसिरा। मैंने इसी किताब के जरिए जाना कि ‘गुमला’ शब्द ‘गुमेला’ से आया है, जिसका अर्थ है फटकना। रोज केरकेट्टा लिखती हैं कि गांवों के नामकरण के इतिहास को ढूंढा जाय तो बहुत-सी पुरानी, छिपी हुई बातें मालुम होंगी। यथा– “किन गांवों का नाम, किस भाषा में है। सभ्यता के किस चरण में वे लोग इस स्थान पर थे। वहां की सभ्यता पर उन्होंने कुछ छाप छोड़ी है या नहीं। इससे जनजातियों के पुराने निवास स्थानों का पता लगेगा। ऐसा करके उन स्थानों में उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थितियों का पता लगाया जा सकता है।”[11]

वह अपने शोध प्रबंध में बिरू के बारे लिखती हैं कि गंग वंश के लोग झोरा कहे जाते थे। नदियों में मछली मारते थे और नाव खेने का काम करते थे। इसी क्रम में उन्हें शंख नदी में हीरा मिला था, जिसे डोयंसा परगने के राजा दुर्जनसाल को 1501 ईस्वी में देकर बिरू राज्य प्राप्त किया था।

जून, 2014 में रांची में आयोजित दो दिवसीय ‘आदिवासी दर्शन और समकालीन आदिवासी साहित्य सृजन’ अंतर्देशीय सेमिनार में रोज केरकेट्टा ने अपनी बात रखते हुए बीज वक्तव्य दिया था, जिसका उल्लेख करना यहां आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसका एक अंश है– “आदिवासी जीवन दर्शन में युद्ध और हत्याओं का कोई स्थान नहीं है। आदिवासी और उनके देवता दोनों ही सहजीवन और सहधर्मिता में विश्वास करते हैं। तुम भी जीओ, हम भी जीयें। इसे हम अब भी देख सकते हैं, आदिवासी समाज में। अगर हम गांवों में जायें, जहां सामाजिक न्याय बिना किसी कोर्ट कचहरी, बिना किसी वकील, बिना किसी नारे और बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए लोग रोज प्राप्त कर रहे हैं।”[12]

आलेखों में किस्सागोयी

डॉ. केरकेट्टा ने ‘आधी दुनिया’ के स्त्री शिक्षा विशेषांक में ख्रीस्टयानी को केंद्रित करके एक महत्वपूर्ण लेख लिखा है, जिसको पढ़कर कहानी पढ़ने-सुनने का अनुभव होता है। यथा– “जंगल पहाड़ों से घिरे टाटी झरिया में कुनमुरा, लेदा बंधेया, चकरपखना आदि दस गांव के लोग जमा हुए थे। टाटी झरिया की लड़ाई अन्याय, अपमान के विरूद्ध है। बैठक में तय हुआ कि ब्लॉक के सामने प्रदर्शन करेंगे। खा-पीकर अपने साथ तीर-धनुष लेकर आएं। हमारी मांगें होंगीं– ‘जंगल का ठेका रद्द करो, जंगल माफिया को बाहर करो, मां-बहन की रक्षा करो, लंपटों को गिरफ्तार करो, वन डकैतों को बाहर करो।’”

डॉ. केरकेट्टा के लेखों में किस्सागोई का उदाहरण देखिए– “जंगल के बीच जमगाई नया ब्लॉक बना है, जिसमें बीडीओ का क्वार्टर और ऑफिस है। तीस-पैंतीस मीटर की दूरी से गढ़ा-ढीपा (गांव) और जंगल शुरू हो जाता है। तीसरे दिन सोमवार था। ब्लॉक से लगभग 15 किलीमीटर दूर सुरंगा सेमर टोला में हाट लगता है। इस बस्ती में लोहरा, चीक बड़ाईक, मुंडा, खड़िया, रौतिया, राजपूत, तेली आदि जाति के लोग रहते हैं। इसी हाट वाले दिन अजमर सिंह, मंगल, राधे आदि ने प्रदर्शन की तारीख तय कर दी थी। सुबह आठ बजे से ही प्रखंड मुख्यालय में सारे अफसर आ गए। दस बजते ही अचानक जंगल से स्त्री-पुरुषों की भीड़ निकल आयी। ब्लॉक भवन को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। सबने पोजिशन लेकर बंदूक तान लिया। भीड़ उनके निकट आ गई। भीड़ नारे लगा रही थी। राधे, सिसिल, मेरी, अलबर्टिना, फूलकुमारी का जोश और नेतृृत्व सबको मुग्ध कर रहा था। उस दिन कुछ छात्र-छात्राएं सामने दिखाई देने लगे, जिन्होंने हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा दी थी।”

लेखिका आगे लिखती हैं– “ठीक बारह बजे डीसी साहब और पुलिस का जत्था पहुंचा, उनको अंदर जाने के लिए सिपाहियों ने रास्ता छोड़ा। तब उस खाली स्थान का लाभ उठाते हुए भीड़ सहसा अंदर घुस गई तथा डीसी और अन्य अफसरों के सामने खड़ी हो गई। इसी अफरातफरी में एक पुलिस की बंदूक पर एक युवती का हाथ पड़ गया। सिपाही उसे रोक रहा था और वह साहसी युवती उससे बंदूक छीन रही थी। पुलिस और डीसी हक्के-बक्के रह गए और सारे लोग इस खींच-तान को देखते रहे। थाना इंचार्ज भीड़ से निकल कर आ गया, क्योंकि लोगों के सामने पुलिस की तौहीन हो रही थी। जब युवती ने थानेदार को निकट आते देखा तो बंदूक सहित सिपाही को पीछे ढकेला और हाथ से बंदूक को छोड़ दिया। वह सिपाही पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ में शामिल लोग हंसने लगे। भीड़ की ओर से जो मेमोरेंडम जंगल का ठेका रद्द करने के संबंध में था, डीसी को सौंप दिया गया। जिस लड़की ने यह साहस दिखाया था वह हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा देकर घर आई थी। वह जराकेल गांव, जो बानो के समीप है, की ख्रीस्टयानी थी।”

इस प्रकार डॉ. रोज केरकेट्टा ने आदिवासी लड़कियों, स्त्रियों की संघर्षशीलता, निडरता को उजागर किया है, जो हाट में छेड़छाड़ करने वालों को बहंगी से मारने से भी नहीं हिचकती और लात मारने से भी नहीं डरती, और ऊंची आवाज में अपना प्रतिरोध दर्ज करती हैं।

डॉ. रोज केरकेट्टा का जन्म स्थल शंख नदी के किनारे बोलबा सिमडेगा में है। शंख नदी गुमला के चैनपुर (नेतरहाट के दक्षिण पाट) से निकलकर सिमडेगा बोलबा होती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है। डॉ. रोज केरकेट्टा का ससुराल भी शंख नदी के किनारे गरजा सिमडेगा में है। उनका हिंदी के प्रोफेसर के रूप में पहला कार्यकाल कोयल नदी के पास सिसई-गुमला है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित रांची उनका कर्मक्षेत्र और आंदोलन क्षेत्र रहा। स्वभाव से मृदु भाषी रहीं डॉ. रोज केरकेट्टा ने सरलता से अपने लेखन और संवाद में खड़ी बोली हिंदी को थोड़ा झुका दिया था। उसे अपने क्षेत्र की बोलियों की मिठास से जोड़ कलकल बहती पहाड़ी नदियों की लय से भर दिया था।

संदर्भ :

[1] बलात्कार और यौन हिंसा के खिलाफ वर्ष 2012 में प्रारंभ एक वैश्विक आंदोलन

[2] झारखंड आंदोलन के दस्तावेज खंड-1, संपादक वीर भारत तलवार, नवारुण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 153

[3] वही, पृष्ठ 154

[4] पुरी की रथयात्रा के तर्ज पर निकाली जाने वाली रथयात्रा

[5] आदिवासी देशज संवाद, संपादक सावित्री बड़ाईक, अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2023, पृष्ठ 45

[6] वही, पृष्ठ 44

[7] वही, पृष्ठ 45-46

[8] स्त्री महागाथा की महज एक पंक्ति, रोज केरकेट्टा, प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन, रांची 2014, पृष्ठ 92

[9] वही, पृष्ठ 14

[10] बिरुवार गमछा, रोज केरकेट्टा, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2016, पृष्ठ 143

[11] खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक अध्ययन, रोज केरकेट्टा, प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन, रांची, 2006, पृष्ठ 146

[12] आदिवासी साहित्य, संपादक गंगा सहाय मीणा, अप्रैल-जून 2014, पृष्ठ 39

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

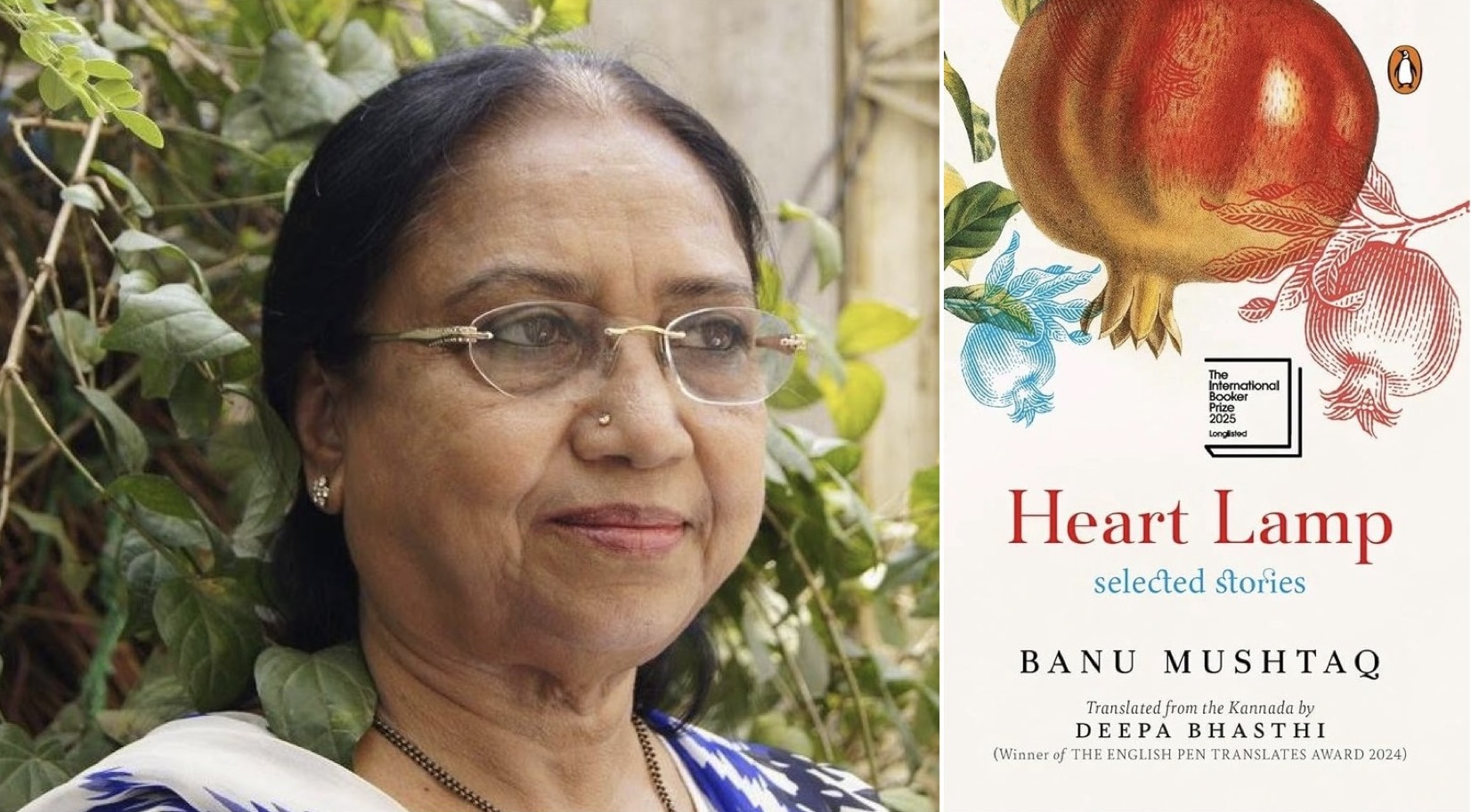

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in