डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना की आपस में तुलना की कई वजहें हैं। दोनों समकालीन हैं और दोनों ही अपने-अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। हालांकि जिन्ना के नाम पर आज़ाद, विभाजित भारत में चर्चा तक़रीबन वर्जित है लेकिन व्यक्तित्व की बात आती है तो उनकी तुलना अपने समकालीन लोगों से ज़रूर की जानी चाहिए।

आंबेडकर 14 अप्रैल, 1891 को मध्यप्रदेश के इंदौर ज़िले में एक छोटे से क़स्बे महू में जन्मे। रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की इस चौदहवीं और सबसे छोटी संतान का बचपन बेहद परेशानियों में गुज़रा। सिर पर ग़रीबी और एक अछूत जाति महार में जन्म लेने का बोझ सिर पर उठाए वे स्कूल पहुंचे। अपने भाइयों और बहनों मे केवल आंबेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और एक बड़े स्कूल में दाख़िला पाया। वे मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल, एल्फिंस्टोन रोड के पहले दलित छात्र थे।

उन्होंने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद वे बंबई विश्वविद्यालय पहुंचे और भारत के किसी भी कॉलेज में दाख़िला पाने वाले ऐसे पहले व्यक्ति थे जिस पर अछूत होने का तमग़ा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में दुत्कार, जाति आधारित अपमान और ज़िंदा रहने की जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं थी। पढ़ाई में तेज़ होने के बावजूद भी उन्हें स्कूल में कभी दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा गया। दूसरे अछूत बच्चों की तरह उन्हें क्लास में अलग बिठाया जाता। स्कूल में प्यास लगने पर भी उनको पानी का बर्तन छूने की इजाज़त नहीं थी। ऊँची जाति का कोई व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालता था तभी वे पानी पी सकते थे। न कोई टीचर उनपर ध्यान देता और न ही कोई उनकी मदद करता। तिरस्कार भरे जीवन ने आंबेडकर को न सिर्फ अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया बल्कि उनमें अपने जैसे लोगों के लिए समझ भी विकसित की।

दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनका बचपन भी आसान नहीं था लेकिन जीवन के संघर्ष आंबेडकर जैसे भी न थे। कम से कम जिन्ना तिरस्कृत जीवन जीने और सामाजिक दुत्कार झेलने के लिए अभिशप्त नहीं थे।

जिन्ना की जन्मतिथि को लेकर एकराय नहीं है। उनके व्यक्तित्व की तरह उनकी दो जन्मतिथि प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें 20 अक्टूबर 1875 को जन्मा हुआ मानते हैं और कुछ के लिए जिन्ना 25 दिसम्बर 1876 को जन्मे। मिठीबाई और जिन्नाभाई पुंजा के सात बच्चों में मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे। जिन्नाभाई सम्पन्न गुजराती व्यापारी थे लेकिन एक समय व्यापार में नुक़सान के चलते परिवार परेशानियों में आ गया। तमाम मुसीबतों के बावजूद जिन्नाभाई ने अपने बेटे को मुसीबतों से दूर रखा। जिन्ना का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ लेकिन बचपन सिन्ध में गुज़रा। पिता ने जिन्ना को आदर्श शिक्षा और माहौल देने के तमाम प्रबंध किए। शुरुआत में जिन्ना सिन्ध के मदरसातुल-इस्लाम में पढ़े। इसके अलावा गोकुलदास तेज प्राथमिक स्कूल, बम्बई और फिर क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल कराची का रुख़ किया। मैट्रिक के बाद ब्रिटेन की ग्राह्म शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी में अप्रैंटिस की। बाद में अप्रेंटिस छोड़कर वकालत की पढ़ाई की और उन्नीस साल की उम्र में वकील बन गए।

घर में तमाम उठापटक के बावजूद जिन्ना को घर की परेशानियों की ख़बर तक नहीं दी जाती थी। पिता का व्यवसाय चौपट होने तक उनपर कोई सीधी ज़िम्मेदारी नहीं पड़ी। माहौल, अतिसुरक्षा और संरक्षण की वजह से जिन्ना में स्वभाविक नफासत थी। उनके बचपन से जुड़ा एक क़िस्सा है। कराची में गली के बच्चे कंचे खेल रहे थे। उन्होंने जिन्ना को आमंत्रित किया। जिन्ना ने पहले खेलने की कोशिश की लेकिन फिर हाथ झाड़कर खड़े हो गए। ये कहते हुए कि इसे खेलने में हाथों को धूल लगती है और वो धूल के लिए नहीं बने। इसके बाद जिन्ना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

आंबेडकर और जिन्ना की परवरिश अलग माहौल और अलग परिस्थितियों में हुई इसके बावजूद नियति ने दोनों को एक बड़े वर्ग का नेतृत्व करने का मौक़ा दिया। मुस्लिम और दलित मिलकर देश का सबसे बड़ा सामाजिक समूह बनते हैं। हालांकि दोनों की परेशानियां अलग क़िस्म की हैं, लेकिन कुछ छिनने का अहसास और सामाजिक दर्द दोनों को जोड़ते हैं। आंबेडकर और जिन्ना के कांग्रेस से रिश्ते तक़रीबन एक जैसे रहे। दोनों का ही मानना था कि कांग्रेस और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते उनके वर्ग के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। शुरू में दोनों ने तक़रीबन एक जैसी नीति अपनाई। कुछ दिन साझा संघर्ष भी किया लेकिन नियति ने दोनों के लिए अलग-अलग रास्ते लिखे थे।

1923 में डॉक्टर ऑफ साईंस की डिग्री हासिल करने तक आंबेडकर काफी मशहूर हो चुके थे। 1926 में उन्हें बंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। अब आंबेडकर समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में शामिल हो गए। 1927 में डॉ. आंबेडकर ने छुआछूत के ख़िलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिये खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार के लिये आंदोलन किए। इस दौरान उन्होंने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति-व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना की।

इधर जिन्ना 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। जिन्ना उस समय देश में बेहतर शिक्षा, क़ानून और समान अवसरों की मांग के समर्थक थे। उसी दौरान वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। जिन्ना ने बाल विवाह निरोधक क़ानून, मुस्लिम वक़्फ क़ानून के लिए काम किया। वो सैंडहर्स्ट समिति के गठन से जुड़े जिसके चलते देहरादून में भारतीय मिलिट्री अकादमी की स्थापना हुई।

इस बीच 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। हालांकि जिन्ना मुस्लिम लीग से दूर ही रहे। ये दूरी ज़्यादा दिन नहीं रही। कांग्रेस में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के चलते 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गये। 1916 उन्होंने लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ और दोनों दल स्वदेशी शासन के लिए मंच साझा करने को राज़ी हो गए। 1918 में भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के अवतरण के साथ ही जिन्ना और कांग्रेस में दूरिया बनने लगीं। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 1923 में वो बंबई से सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य चुने गये। 1927 में उन्होंने संविधान के भावी स्वरूप और उसमें मुस्लिमों की स्थिति पर बात करनी शुरू कर दी।

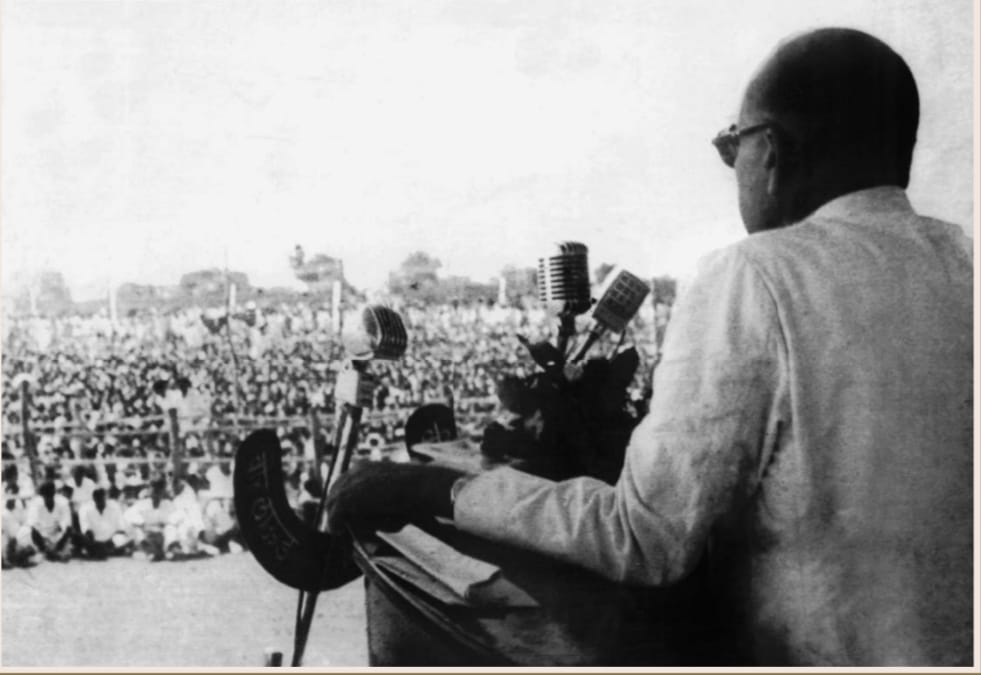

जिन्ना की चिंताएं आंबेडकर से अलग नहीं थीं। आंबेडकर अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश में दलितों की सुरक्षा, शासन और संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी के अलावा राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी चिंतिंत थे। 8 अगस्त, 1930 को उन्होंने एक शोषित वर्ग के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां आंबेडकर ने अपनी राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा अंग्रेज़ों के अलावा कांग्रेस से भी आज़ादी पाने में है। उन्होंने कहा कि “हमें अपना रास्ता ख़ुद बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने मे निहित है।” हालांकि आंबेडकर जिन्ना की तरह सीधे लड़ाई और हिंसक रास्तों से परहेज़ करते रहे। आंबेडकर कई मामलों में जिन्ना से ज़्यादा परिपक्व थे। धीर गंभीर आंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के साथ पूना समझौता किया। इसके तहत विधानमण्डलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थान बढ़ा दिए गए। पूना समझौता आंबेडकर की परिपक्वता को दर्शाता है। जिन्ना की अधीरता उन्हें समझौते के रास्तों से दूर ले गई।

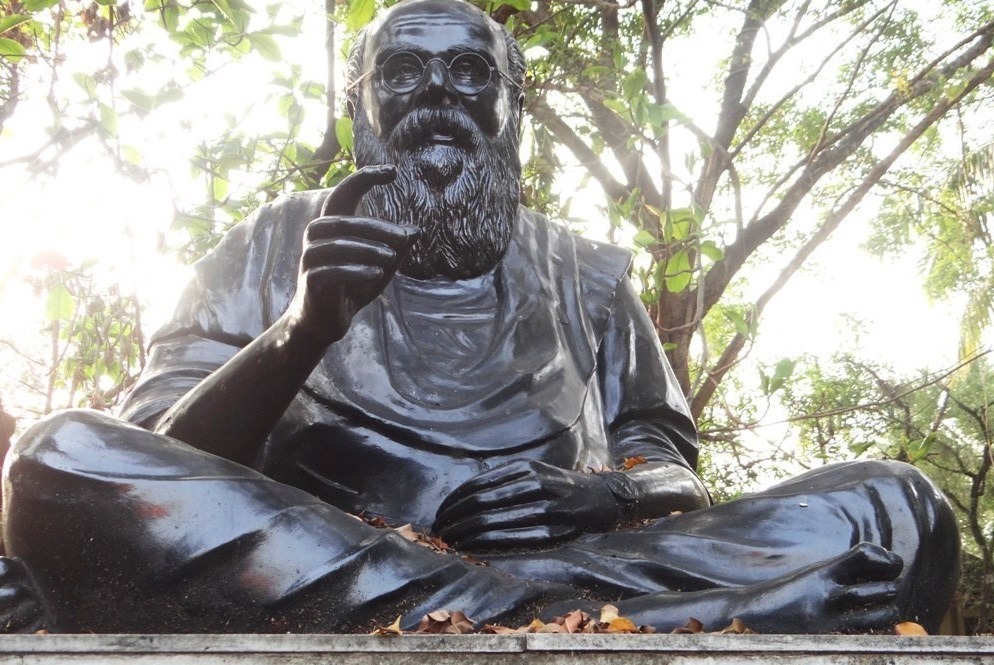

आंबेडकर ने दलितों को अहसास दिलाया कि जिस ज़मीन पर वे रहते हैं उसमें उनका भी हक़ है और जिस आसमान के नीचे वो सोते हैं उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। यही आंबेडकर का सबसे बड़ा कारनामा है। उन्होंने दलित समाज से कहा शिक्षित बनो, संगठित हों, संघर्ष करो।

हालांकि जिन्ना और आंबेडकर दोनों ही पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल के समर्थक थे लेकिन एक व्यक्ति एक वोट को लेकर दोनों सदा सशंकित रहे। यही शंका दोनों को तथाकथित मुख्यधारा से दूर किए रही। हालांकि आंबेडकर की शंका का परिणति नेशन विदिन ए नेशन या देश के भीतर देश है जबकि जिन्ना देश के भीतर देश न हासिल कर सके न इस व्यवस्था से संतुष्ट दिखे।

आंबेडकर समानता और विविधता के समर्थक बने रहे। आंबेडकर दलितों के लिए राष्ट्र बनाने के बजाए राष्ट्र के भीतर उनके अधिकारों की बात कर रहे थे। जिन्ना का परिवार अपने मूल धर्म से बग़ावत कर चुका था सो उनके बाग़ी बनने में कोई बड़ा अवरोध न था। आंबेडकर में धैर्य था कि वो थोड़ा-थोड़ा कर समय के साथ अधिकार पाने का इंतज़ार कर सकते थे। जिन्ना की अधीरता उन्हें सबकुछ एक साथ हासिल करने के लिए प्रेरित कर रही थी।

भीमराव आंबेडकर लोकतंत्र की मज़बूती के लिए दो चीज़ों को बेहद ज़रूरी मानते थे। पूंजीवाद और जातिवाद का ख़ात्मा। जिन्ना समाजवाद चाहते थे लेकिन पूंजीवाद के विरोधी कभी न बने। सामाजिक एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता के बड़े पैरोकार बने रहे। जिन्ना सामाजिक एकता, समरसता की बात तो करते थे मगर धार्मिक न होते हुए भी धर्म की पक्षधरता न छोड़ पाए। डॉ. आंबेडकर ने हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का विरोध किया और धार्मिक कट्टरता को देश के लिए ख़तरा भी बताया। आंबेडकर देश में दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों की परेशानियों में समानताएं देखते थे और अकसर साझा संघर्ष की बात भी कहते थे। विरोध बढ़ा तो डॉ. भीमराव आंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। जिन्ना का विरोध देश के बंटवारे की हद तक गया।

बड़ा सवाल ये है कि आंबेडकर औऱ जिन्ना ने क्या हासिल किया और सत्तर साल बाद दोनों के मानने वाले किस हालत में हैं। आंबेडकर के पूरे समाज ने उनमें आस्था व्यक्त की। आज़ादी के सत्तर साल बाद भी आंबेडकर अपने समाज के निर्विवाद नेता हैं। वो अलग दलित राष्ट्र नहीं बनाकर गए लेकिन दलितों में इतनी चेतना ज़रूर भर गए कि दलित इस देश के अंदर ख़ुद को एक अलग मज़बूत राष्ट्र के रूप में देखते हैं। हालांकि आरक्षण की व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठते हैं लेकिन इससे देश में दलितों को सीधे खड़े होने का मौक़ा भी मिला है। इसकी परिणति ये हुई है कि दलित देश के भीतर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा पाते हैं। देश में दलितों की आस्था आरक्षण की व्यवस्था और सबसे ज़्यादा इस बात में है कि जो संविधान ये अधिकार दे रहा है वो उनके ही नेता की कृति है।

दूसरी तरफ जिन्ना को लेकर आम मुसलमान बंटा रहा। इसके बदले में देश बंटा, मुस्लिम आज भी वर्गों मे बंटे हैं और दोनों तरफ के मुसलमानों के भाग्य में भी कई बंटवारे हैं। दलितों का शोषण पूरी तरह नहीं रुका है। उनकी बराबरी के लिए लड़ाई आज भी जारी है लेकिन उनके संवैधानिक अधिकार और सामाजिक सौदेबाज़ी की क़ूवत मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों से कहीं ज़्यादा है। जिन मुसलमानों ने जिन्ना पर भरोसा किया वो अधर में लटके हैं। जिन्ना पाकिस्तान के संविधान में बराबरी और सबके लिए राजनीतिक हिस्सेदारी की व्यवस्था नहीं कर पाए। जिन बातों लेकर वो बंटवारे की हद तक गए वही बातें उनके पाकिस्तान की बुनियाद हैं। जिन्ना की तरह उनका पाकिस्तान आज तक अंतर्द्वंद का शिकार है।

जिन लोगों ने जिन्ना की नहीं सुनी उन्हें जिन्ना अपने भाग्य पर छोड़ गए। आज़ादी के सत्तर साल बाद देश के मुसलमान ख़ुद की पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय मुसलमान उन जन्मजात दबाव के बीच जन्म ले रहे हैं जो आज़ादी से पहले आंबेडकर के समाज की नियति थी। आंबेडकर का समाज छूआछूत, तिरस्कार, अशिक्षा और ग़ैरबराबरी का जुआ उतार कर फेंक रहा जबकि जिन्ना जिनके लिए संघर्ष करने का दम भर रहे थे उनके हिस्से में तिरस्कार, अशिक्षा, बेरोज़गारी का कोढ बढ़ता जा रहा है।

जिन्ना के सवाल आज के परिपेक्ष्य में ग़लत नहीं दिखते। एक व्यक्ति एक वोट में जो बहुसंख्यकवाद जिन्ना को दिखता था वो आज सत्य साबित हो रहा है। गांधी का विचार कि समय के साथ बहुसंख्यक परिपक्व होंगे और सबको बराबरी पर ले आएंगे सत्तर साल बाद भी झूठा नज़र आता है। जातीय संघर्ष को लेकर आंबेडकर की शंकाएं आज भी सच हैं। गांधी, जिन्ना और आंबेडकर को नीयति ने अपने-अपने वर्ग के अधिकार सुरक्षित करने की ज़िम्मेदारी दी थी। आंबेडकर और जिन्ना के समाज सत्तर साल बाद भी संघर्षरत हैं लेकिन एक बड़ा फर्क़ ये है कि मुसलमान नीचे की तरफ जा रहे हैं जबकि आंबेडकर का समाज कच्ची ज़मीन पर खड़ा होकर भी आसमान छूने की कोशिश कर रहा है।

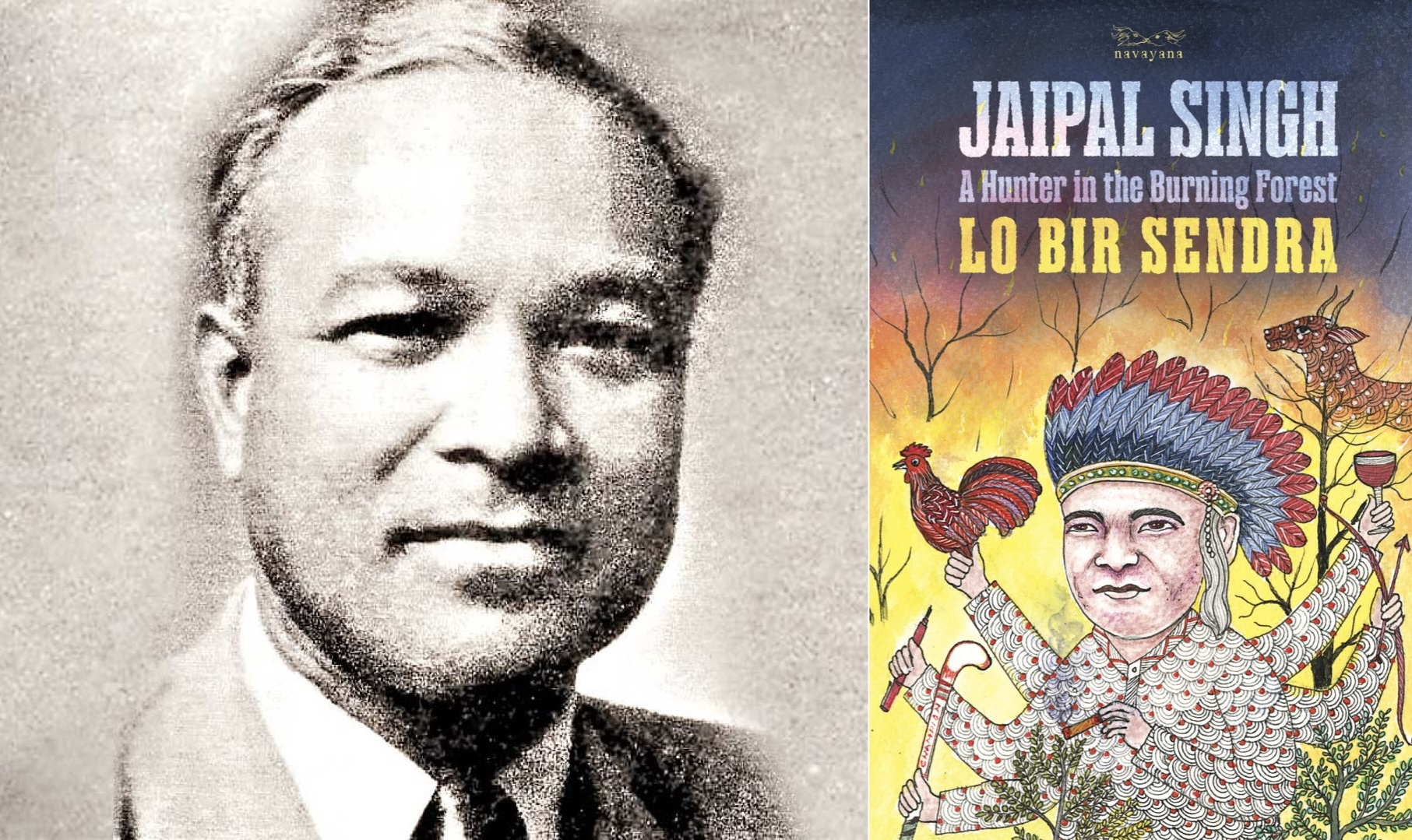

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। डॉ. आम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व व कृतित्व पर केंद्रित पुस्तक फारवर्ड प्रेस बुक्स से शीघ्र प्रकाश्य है। अपनी प्रति की अग्रिम बुकिंग के लिए फारवर्ड प्रेस बुक्स के वितरक द मार्जिनालाज्ड प्रकाशन, इग्नू रोड, दिल्ल से संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911

फारवर्ड प्रेस बुक्स से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं । ईमेल : info@forwardmagazine.in