‘बहुजन साहित्य की अवधारणा’ पर कुछ बात करने के लिए मैं नवंबर 2016 में माननीय प्रमोद रंजन और आयवन कोस्का द्वारा संपादित ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ नामक पुस्तक को केन्द्र में रखूंगा। दलित साहित्य के उद्भव के बाद भारतीय समाज के दलित और पिछड़े समाज में जिस साहित्यिक अभिरुचि का प्रादुर्भाव हुआ है, उसे देर-सवेर होना ही था, क्योंकि कोई भी समाज ज्यादा देर तक परंपराओं का अनैतिक बोझ नहीं ढो सकता।

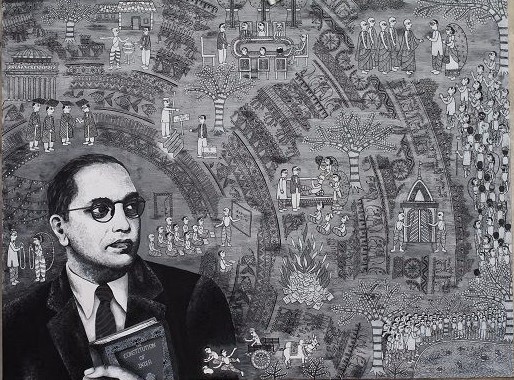

दलित साहित्य के बाद मूलनिवासी साहित्य, अांबेडकरवादी साहित्य, पेरियार-फूले साहित्य, आदिवासी साहित्य और अन्य विभिन्न साहित्यिक धाराओं का शैने-शैने उदय हुआ है। बहुजन साहित्य की सैद्धांतिकी भी इन धाराओं से विरत नहीं है। संविधान की धारा 16(4) के तहत पिछड़े वर्ग की समीक्षा मिलती है। दरअसल समाज की दमित जातियों का विभाजन भी यहां देखने को मिलता है। जिसके तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ-साथ अन्य पिछड़ी जातियों के समुच्चय को ‘पिछड़ी जातियां’ माना गया है। किंतु अंतर सिर्फ इतना है कि समाज की प्राय: अस्पृश्य जातियों को संविधान के अंतर्गत अनुसूचित कर दिया गया और अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित नहीं किया गया। शायद इसके पीछे तर्क रहा होगा कि अन्य पिछड़ी जातियां अस्पृश्य जातियों के मुकाबले न केवल आर्थिक रूप से सबल रही हैं अपितु उन्हें सामाजिक सम्मान भी प्राप्त रहा हैं। अनुसूचित जातियां आज भी हेय दृष्टि से देखी जाती हैं। इस सामाजिक स्थिति के चलते दलित-साहित्य और पिछड़ी जातियों के साहित्य में मूलभूत अंतर होना लाजिम है। यह भी कहा जाना चाहिए कि दलित-साहित्य की तरह बहुजन साहित्य भी दमित जातियों में एक नई चेतना को विकसित करने में मददगार सिद्ध होगा और ब्राह्मणवाद को चुनौती देने में एक अहम भूमिका का संचार करेगा। किंतु प्रश्न् यह है कि क्या बहुजन साहित्य संघर्ष की वह धार और भावना भर पायेगा, जैसा कि दलित-साहित्य अर्थात अांबेडकरवादी साहित्य ने किया है।

बहुजन समाज और साहित्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कि परंपराओं के बोझ तले दबा बहुजन समाज कभी एकजुट नहीं हो पाया और आज भी एकजुट नहीं है। इसके विपरीत ब्राह्मण-समाज भीतर के तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद भी, कभी विघटित नहीं होता। ब्राह्मण की यही एक ऐसी विशेषता है जिसने बहुजन वर्ग को अपनी चालों में फंसाकर कभी एकजुट नहीं होने दिया। इसलिए बहुजन समाज में विभिन्न साहित्यिक धाराओं का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही कही जाएगी। ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ इस सत्य का एक उदाहरण है। मेरे इस मत का समर्थन संदर्भित पुस्तक में संग्रहित लेखों को तीन खंडों में संयोजित करना भी करता है। शुरुआत में ही ओबीसी साहित्य विमर्श, आदिवासी साहित्य विमर्श तथा बहुजन साहित्य विमर्श की बात उठाना समाज में या फिर समाज की वैचारिकता में बंटवारे की ओर संकेत करता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पुस्तक में समाहित लेख पूरी तरह से सारगर्भित और विचारोत्तेजक हैं। किसी विशेष लेखक का उल्लेख करना मुझे यहां तर्कसंगत इसलिए नहीं लगता, क्योंकि सभी ने अपने मन-मस्तिष्क से विस्तृत अध्ययन और लेखन का परिचय दिया है। अपने-अपने अनुभवों और सोच को साझा किया है।

पहले खंड की बात करें तो एक बात मुझे बार-बार झकझोर रही है कि पिछड़ी (‘ओबीसी’ ) जातियों में तो पहले से ही काफी साहित्यकार तथाकथित मूलधारा के साहित्य को समृद्ध करते रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज “ओबीसी साहित्य विमर्श” का सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या हमारे बुजुर्ग साहित्यकार बहुजन समाज के प्रति अपनी भूमिका को निभाने में असमर्थ रहे हैं?

दलित साहित्य दमन के विरुद्ध चेतना का साहित्य है। इसमें उन दलित जातियों की चेतना की अभिव्यक्त होती है, जिन्हें इतिहास के दौर में सर्वाधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। परंतु दलित-साहित्यकारों में वैचारिक एकता के इतर जातीय एकता देखने को कम ही मिलती है। दलित-साहित्यकार भी जातीय खेमों में बंट गए हैं। वहां भी अलग-अलग जातियों के साहित्यकारों में वैचारिक मतभेद सामने आने लगा है। यह चुनौती ओबीसी साहित्य विमर्श, आदिवासी साहित्य विमर्श तथा बहुजन साहित्य विमर्श में घर नहीं बनाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। गौरतलब है कि ओबीसी वर्ग भी अनेक जातियों का समुच्च्य है, जैसे कि दलित-समाज। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़े वर्ग में भी राजनेताओं ने फूट डालने का कम शुरु कर दिया है। अन्य पिछड़े वर्ग की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा देने के उत्तर प्रदेश की सरकार के हालिया निर्णय को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। क्या ‘ओबीसी’ जातियां ऐसे निर्णय को पचा पाएंगी…क्या उन्हें ‘दलित’ जातियों में दर्ज किया जाना रास आएगा? और यह भी क्या बहुजन साहित्यकार ऐसे निर्णयों के खिलाफ आवाज बुलन्द करने का साहस जुटा पाएगा? यदि हां। तो फिर बहुजन साहित्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना की जा सकती है।

‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ किताब का प्रत्येक लेख अपने आप में रेखांकित करने योग्य है। हर लेख आलोचना और समालोचना से सराबोर है। कुछ लेख यदि बहुजन साहित्य की आवश्यकता पर बल देते हैं तो कुछ लेख दलित साहित्यकारों और ओबीसी साहित्यकारों की वैचारिक पृष्ठभूमि पर सवाल खड़ा करते हैं।

एक और चिंता का विषय है कि दलित साहित्यकारों ने समाज के जिन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर अांबेडकरवादी साहित्य को विकसित किया है, उन्हें किसी और को कैसे सौंप देंगे? इस प्रकार का दुराव इन तीनों ही धाराओं में होना स्वभाविक है। इससे जूझने के लिए सभी को तैयार रहने की खासी जरूरत है। बहुजन साहित्य की अवधारणा को आदिवासी और ओबीसी साहित्य किस हद तक स्वीकार कर पाएगा, यह भी एक विचारणीय विषय है, यूं बहुजन साहित्य की अवधारणा एक विस्तृत और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का फलक रखता है।

यहां मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि यदि बहुजन साहित्य में भी संकीर्णता और कट्टरवादिता जगह बना लेती है तो वही हालत बन जाएगी कि जैसे खुली विधारधारा के स्थान पर संकीर्णता और कट्टरवादी दृष्टिकोण हावी हो जाता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए अधोलिखित विश्लेषण पर दृष्टिपात करना मुझे आवश्यक जान पड़ रहा है।

जब भी किसी प्रकार की चर्चा होती है तो उदारवादी सोच और कट्टरतावादी सोच के सवाल अक्सर ही उठते हैं। उदारवादी सोच वालों की एक सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि इनके खुले दिमाग में निर्णायक समय में संकीर्ण मानसिकता घुसकर उनके विचारों को संक्रमित कर देती है। परिणाम ये होता है कि ये अपने विचारों में ही कमियां ढूंढने लगते हैं और उनकी उदारवादी सोच कट्टर विचारधारा के शोरशराबे में दबकर रह जाती है।

दूसरे, कट्टर विचारधारा वाले लोग अपनी बात/सोच पर बराबर अडिग बने रहते हैं, इसके विपरीत उदारवादी सोच वाले लोगों की सोच में लचीलापन होता है, जिसके चलते वे अपनी ही सोच के अच्छे और बुरे होने पर संशय करने लगते हैं। फलत: वो बहुत बार अपनी ही बात से मुकर जाने का विचार/मन बना लेते हैं। इस तरह संकीर्ण/कट्टर विचारधारा/मानसिकता वाले लोग उदारवादी सोच वालों के विचारों से प्रभावित ही नहीं होते हैं। उलटे उदारवादी सोच वाले ही संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों से प्रभावित होने लगते हैं। कहना सत्य से परे नहीं कि खुले दिमाग वाले लोग केवल सामान्य परिस्थितियों में ही सामान्य रहते हैं। क्योंकि सांप्रदायिक वैमनस्य का माहौल उन्हें रास नहीं आता या यूं कहें वे उसके समर्थक ही नहीं होते। अत: उदारवादी सोच वाले लोगों के दिमाग, संकीर्णता का मुकाबला करने में पीछे रह जाते हैं। खुले दिमाग वालों की एक और समस्या यह है कि निर्णायक समय में ये लोग अपने अच्छे विचारों के प्रसार के लिए कोई सटीक आंदोलन ही खड़ा नहीं कर पाते और लोगों को समझाने में पिछड़ जाते हैं। किंतु संकीर्ण/कट्टर मानसिकता वाले लोग सड़कों पर उतर आते हैं और समाज के भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि खुले दिमाग वाले और संकीर्ण दिमाग वाले दोनों ही काफी कम-कम संख्या में होते हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार के लोगों से अलग कहीं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो आमतौर पर इन दोनों में से किसी के साथ नहीं होते हैं,लेकिन निर्णायक समय में वो जिस पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उस ओर का पलड़ा भारी हो जाता है। जिनकी वजह से समाज के हित और अनहित/अहित के सवाल हल होते हैं।

यहां एक और सवाल उठता है कि क्या कभी बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, मुझे तो ऐसा कतई नहीं लगता। आशावादी दृष्टिकोण के तहत ये माना जा सकता है कि जिस दिन से बहुजन समाज के खुली विचारधारा वाले जागरुक लोग सामूहिक रूप से सड़क पर उतरना शुरु कर देंगे, उसी दिन से संकीर्ण मानसिकता के लोगों की कट्टरता समाज के सामने कमजोर पड़ जाएगी।

बहुजन साहित्य केवल संवाद-भर बनकर न रह जाए, इसमें ‘परिसंवाद’ भी होना चाहिए।…..इसमें सवाल भी हों और उत्तर भी। बहुजन साहित्य ‘तू मुझे पंडा कह, मैं तुझे पंडा कहूं’ वाली परिपाटी से दूर रहे। बहुजन साहित्य आज के दौर की भयावहता को जांचे-परखे और बेखौफ़ जनता के बीच रखे… आर्थिक और धार्मिक आधार पर होने वाले शोषण और दमन का प्रतिरोध करे। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आर्थिक आधार पर होने वाले आतंक का परिणाम ‘मानवता का शोषण’ है तो धार्मिक आधार पर होने वाले आतंक का परिणाम ‘मानवता का दमन’ है। यदि साहित्य में ऐसे विषयों को अछूता छोड़ दिया जाता है तो फिर साहित्यकार का ध्येय ओझल सा हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं।

यदि बहुजन साहित्य ब्राह्मणवादी सामाजिक-सांस्कृतिक विमर्श तथा सामाजिक जीवन में उपस्थित समस्त ब्राह्मणवादी गतिविधियों से उबर पाने का साहस जुटा पाता है तो निस्संदेह यह एक बड़ा साहित्यिक आंदोलन सिद्ध होगा। साहित्य के बलपर आर्थिक और सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त करने की संभावना तलाशना अभी दूर की बात है। बहुजन साहित्य की अवधारणा के बूते पर यदि दलित/दमित/ओबीसी समाज को एक सूत्र में बांधने का मार्ग-भर ही प्रशस्त हो जाता है तो यह एक बड़ी बात होगी।

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें :

जाति के प्रश्न पर कबीर (Jati ke Prashn Par Kabir)

https://www.amazon.in/dp/B075R7X7N5

महिषासुर : एक जननायक (Mahishasur: Ek Jannayak)

https://www.amazon.in/dp/B06XGBK1NC

चिंतन के जन सरोकार (Chintan Ke Jansarokar)

https://www.amazon.in/dp/B0721KMRGL

बहुजन साहित्य की प्रस्तावना (Bahujan Sahitya Ki Prastaawanaa)