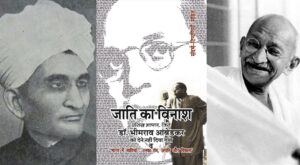

संतराम बीए (14 फरवरी, 1887 – 31 मई, 1988), डॉ. आंबेडकर (14 अप्रैल, 1891 – 26 दिसंबर, 1956) और गांधी (2 अक्टूबर, 1869 – 30 जनवरी, 1948) आधुनिक भारतीय इतिहास के शीर्ष व्यक्तित्वों में हैं। भले ही संतराम बीए की चर्चा डॉ. आंबेडकर और गांधी तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन वर्ण-जाति व्यवस्था के खिलाफ जिन व्यक्तित्वों ने अनथक प्रयास किया है और अपना पूरा जीवन, लेखन और क्रिया-कलाप उसके लिए समर्पित किया कर दिया, उसमें संतराम बीए भी शामिल हैं। अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके पहले भी वर्ण-जाति व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा समर तत्कालीन भारत के अलग-अलग कोनों में चल रहा था। अलग-अलग व्यक्तित्व इसकी अगुवाई कर रहे थे। संयुक्त पंजाब (भारत और पाकिस्तान में स्थित आज के पंजाब प्रांत) में वर्ण-जाति के खिलाफ जो सबसे व्यापक और प्रभावी समर चल रहा था, वह जात-पात तोड़क मंडल चला रहा था, जिसके शीर्ष व्यक्तित्वों में संतराम बीए भी थे।

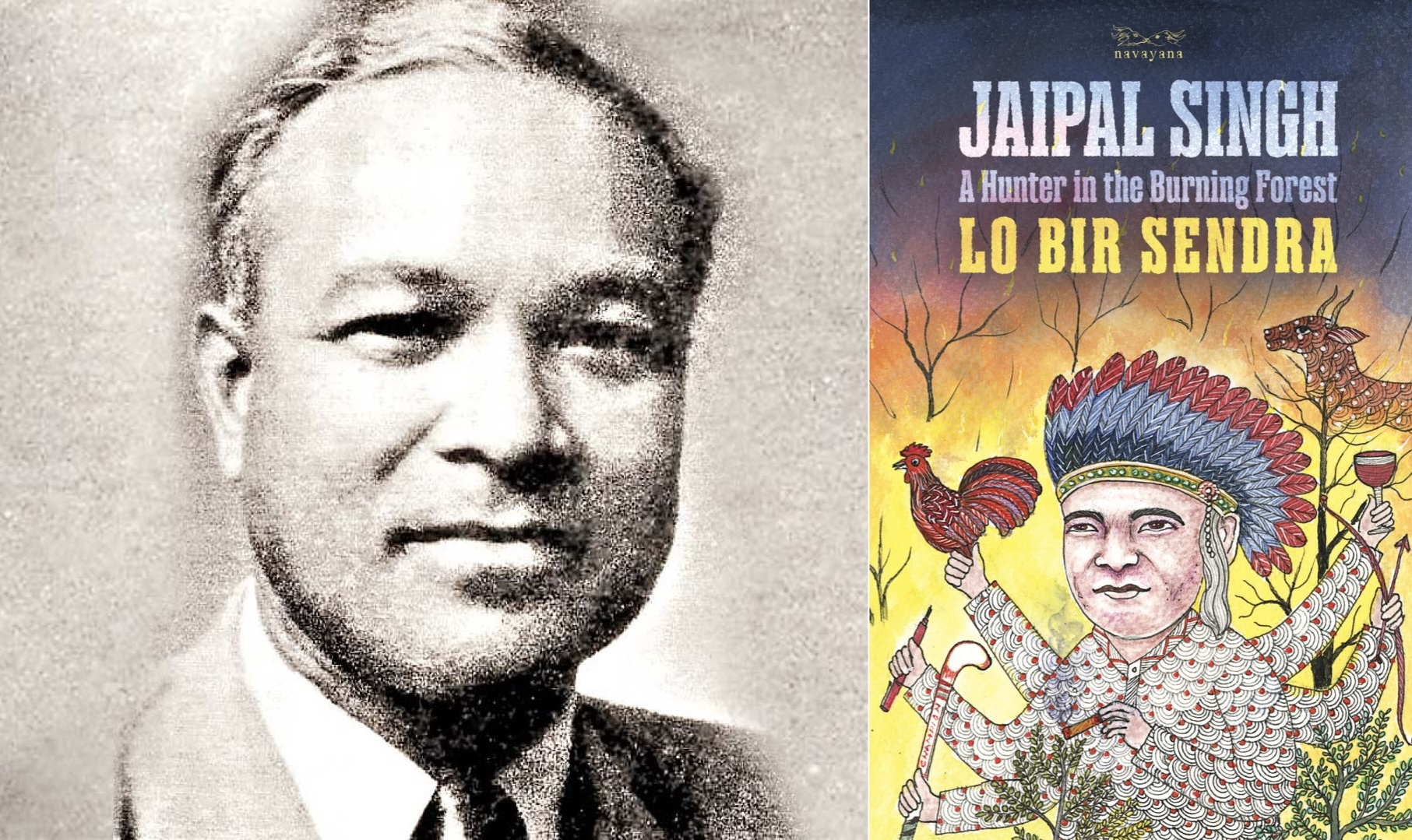

संतराम बीए ने डॉ. आंबेडकर और गांधी की तरह न सिर्फ संघर्ष किया, बल्कि विपुल लेखन भी किया है। उन्होंने करीब सौ किताबें लिखी हैं। तीनों अपने पत्र-पत्रिका निकालते थे। संतराम बीए ने 1929 से 1947 तक करीब 18 वर्षों तक उर्दू में अपनी नियमित मासिक पत्रिका ‘क्रांति’ निकाली। क्रांति उन पत्रिकाओं में शामिल है, जिसमें डॉ. आंबेडकर के लेख और उनके विचार प्रकाशित होते थे। ऐसा करने वाली उर्दू की यह पहली पत्रिका थी। तीनों अलग-अलग संगठनों के संचालक और नेतृत्वकर्ता थे। संतराम बीए का मुख्य संगठन जात-पात तोड़क मंडल था, जो आर्यसमाज का एक धड़ा था।

गांधी का जन्म वैश्य (द्विज) जाति में हुआ था। उनका जन्मस्थान गुजरात है। संतराम बीए का जन्म शूद्र कहे जाने वाले वर्ण के कुम्हार जाति में हुआ था। उनकी जन्मभूमि-कर्मभूमि पंजाब रही। वहीं डॉ. आंबेडकर का जन्म दलित जाति में हुआ था। वे मूलत: आज के महाराष्ट्र से थे, हालांकि वे मध्य प्रदेश के महू में पैदा हुए। गांधी को अपने परिवार और समाज में वर्ण-जाति की श्रेष्ठता और महानता का संस्कार-विचार मिला था। वे शुरू में न केवल वर्ण-जाति के समर्थक थे, बल्कि आर्य नस्ल में पैदा होने और उसकी श्रेष्ठता का भी दावा करते थे। गैर-आर्यों को दोयम दर्जे का काफिर मानते थे।[1] हालांकि उन्होंने बाद में धीरे-धीरे नस्ल श्रेष्ठता के विचार को छोड़ दिया। नस्लीय श्रेष्ठता के विचार से मुक्त होने के बाद भी वे लंबे समय तक जोर-शोर से जाति-व्यवस्था की महानता का गुणगान करते रहे। उन्होंने 1921 में लिखा, “मेरा विश्वास है कि यदि हिंदू समाज अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है तो वजह यह है कि इसकी बुनियाद जाति-व्यवस्था के ऊपर डाली गई है। जाति का विनाश करने और पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था को अपनाने का अर्थ होगा कि हिंदू आनुवंशिक-पैतृक व्यवसाय के सिद्धांत को त्याग दें, जो जाति-व्यवस्था की आत्मा है। आनुवंशिक सिद्धांत एक शाश्वत सिद्धांत है। इसको बदलने से अव्यवस्था पैदा होगी।”[2] हालांकि उन्होंने 1930 के बाद जाति-व्यवस्था की वकालत करना बंद कर दिया। डॉ. आंबेडकर ने उनके भीतर के इस परिवर्तन को अपनी ‘जाति का विनाश’ किताब में रेखांकित किया है।[3] हालांकि गांधी अंत समय तक वर्ण-व्यवस्था की अच्छाई और महानता का गुणगान करते रहे और हिंदू धर्म की महान उपलब्धि के रूप में इसकी चर्चा करते रहे। वर्ण-व्यवस्था के इनके समर्थन के रूख का संतराम बीए और डॉ. आंबेडकर दोनों ने तीखी आलोचना की है।

संतराम बीए और डॉ. आंबेडकर को उनके परिवार और समाज से किसी तरह की नस्लीय और वर्ण-जाति श्रेष्ठता का कोई संस्कार-विचार नहीं मिला था। दोनों ने बचपन से जाति आधारित अपमान का सामना किया। ऐसे किसी अपमान का सामना करने का सवाल गांधी के संदर्भ में उठता ही नहीं। तीनों की आत्मकथाएं इसका साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। जैसे कि गांधी की आत्मकथा ‘सत्य के प्रयोग’ में वर्ण-जाति का संदर्भ नहीं के बराबर है। अप्रत्यक्ष तौर पर यदि है भी तो महानता और श्रेष्ठता के संदर्भ में। डॉ. आंबेडकर ने कोई आत्मकथा व्यवस्थित रूप में नहीं लिखी, लेकिन अपनी आत्मकथात्मक कृति ‘वेटिंग फॉर अ वीजा’ में दलित (अछूत) होने के चलते उन्हें कितने भयानक अपमानों और यातनाओं का सामना करना पड़ा, इसकी दर्दनाक चर्चा है। संतराम बीए ने व्यवस्थित रूप में अपनी आत्मकथा ‘जीवन के मेरे अनुभव’ शीर्षक से लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें जातिगत अपमान का कई बार सामना करना पड़ा। इसके शुरुआती अध्यायों में ही उन्होंने इसकी चर्चा की है। वे लिखते हैं कि “विद्यार्थी जीवन में मुझे जात-पात के कटु अनुभव हुए। जब चौथी कक्षा में अंबाला स्कूल में भरती हुआ, तो रजिस्टर में मेरी जाति भी लिखी गई। अपने गांव में तो हमारी पर्याप्त प्रतिष्ठा और प्रभाव था। वहां मैंने अनुभव नहीं किया था कि कुम्हार भी कोई नीच जाति है। परंतु अंबाला उन दिनों होशियारपुर के जीर्णामताभिमानी लोगों का बड़ा गढ़ था। मेरे सहपाठी मुझे ‘कुम्हार’ कहकर छेड़ने लगे। छेड़ते भी क्यों नहीं, जब तुलसीदास जैसे महात्मा और महाकवि कह गए हैं–

जे वर्णाश्रम तेली कुम्हारा

स्वपच किरात कोल कलवारा”[4]

इस तरह के कई जातिगत अपमानों की चर्चा संतराम बीए ने की है। स्पष्ट है कि जातिगत अपमान का दंश गांधी के विपरीत संतराम बीए और आंबेडकर के लिए भोगा यथार्थ था, गांधी की तरह सहानुभूति का मामला नहीं। इससे वर्ण-जाति आधारित व्यवस्था और इससे जुड़ी यातना के संदर्भ में अलग-अलग दृष्टिकोण तीनों के ‘जाति का विनाश’ को लेकर हुए वाद-विवाद और संवाद में दिखाई देता है।

यहां एक तथ्य और रेखांकित कर लेना जरूरी है। तीनों में कोई भी वर्ण-जाति आधारित अपना पेशा नहीं कर रहा था, यहां तक उनके पिता भी नहीं। संतराम बीए और डॉ. आंबेडकर ने भले ही क्रमश: कुम्हार और दलित का पारंपरिक पेशा नहीं अपनाया, लेकिन उन्हें खास वर्ण-जाति में जन्म लेने के चलते जिंदगी भर अपमान का सामना करना पड़ा।

गौरतलब है कि जात-पात तोड़क मंडल ने 1936 में लाहौर अधिवेशन के लिए डॉ. आंबेडकर को अध्यक्षीय संबोधन हेतु आमंत्रित किया था। लेकिन उनके संबोधन से जात-पात तोड़क मंडल पूरी तरह सहमत नहीं था। बाद में मंडल ने अधिवेशन ही स्थगित कर दिया। इसके बाद डॉ. आंबेडकर ने अपना संबोधन एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया, जिसका शीर्षक था– ‘जाति का विनाश’। वर्ष 1937 में इसके दूसरे संस्करण में उन्होंने दो परिशिष्ट जोड़े। पहले परिशिष्ट में उन्होंने गांधी की ‘हरिजन’ पत्रिका में अपने संबोधन की समीक्षा के रूप में गांधी द्वारा लिखे गये दो लेख और जात-पात तोड़क मंडल के सदस्य संतराम बीए द्वारा गांधी को लिखे गए पत्र को शमिल किया।[5]

‘जाति का विनाश’ किताब में एक तरफ आंबेडकर के संतराम बीए के जाति-पात तोड़क मंड़ल से टकराहट सामने आती है। तो दूसरी ओर दोनों के बीच कई बुनियादी साझापन और सहमतियां दिखाई देती हैं। संतराम बीए ‘जाति का विनाश’ किताब पर गांधी की टिप्पणी पर तीखा प्रहार करते हैं। इस टिप्पणी को गांधी अपने अखबार ‘हरिजन’ में संतराम बीए के अनुरोध पर जगह देते हैं और गांधी उनकी इस टिप्पणी पर प्रतिवाद करते हुए तीखी प्रतिक्रिया भी करते हैं।

‘जाति का विनाश’ किताब में वर्ण-जाति के प्रश्न, इसके बुनियादी कारणों और इसके समाधान के उपायों पर तीनों के बीच तीखा और उत्तेजक वाद-विवाद और संवाद होता हैं। तीनों एक दूसरों को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए वाद-विवाद-संवाद करते हैं, भले ही उनके बीच गंभीर असहमतियां हों। संतराम बीए डॉ. आंबेडकर के ज्यादा करीब हैं। वे गांधी के इस विचार से पूरी तरह असहमत हैं कि जाति बुरी है, लेकिन वर्ण-व्यवस्था, उसके पीछे का दर्शन और उससे जुड़े कर्म ठीक हैं। वे गांधी को लिखे अपने पत्र में साफ कहते हैं कि यदि आप वर्ण-व्यवस्था की वकालत करते हैं, उसके पक्ष में हैं, तो आप जाति-व्यवस्था और अस्पृश्यता के साथ हैं, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था ही जाति की जननी है। वे गांधी को लिखे पत्र में कहते हैं कि, “अत: जब आप काल्पनिक वर्ण-व्यवस्था के अपने आदर्श की वकालत करते हैं, तब वे [हिंदू] इसमें जाति से चिपके रहने का तर्क देखते हैं। इस प्रकार आप वर्ण विभाजन की अपनी काल्पनिक उपयोगिता की पैरवी कर सामाजिक सुधार की बहुत कुसेवा कर रहे हैं, क्योंकि वर्ण की जड़ पर प्रहार किए बिना अस्पृश्यता को मिटाने की चेष्टा करना प्रत्यक्षत: बीमारी के बाह्य लक्षणों का इलाज करना अथवा पानी की सतह पर लकीर खींचना है।”[6]

वर्ण-व्यवस्था रहेगी तो जाति को मिटाया नहीं जा सकता है। उनका यह तर्क बिलकुल डॉ. आंबेडकर के तर्क से मेल खाता है। उनका भी दो टूक कहना था कि जो व्यक्ति या संगठन वर्ण-व्यवस्था के साथ खड़ा है, वह जाति-व्यवस्था की मुखालफत नहीं कर सकता है। दोनों एक-दूसरे से नाभिनालबद्ध हैं। दोनों को एक-दूसरे से अलगाया नहीं जा सकता है। ‘जाति का विनाश’ किताब में आर्यसमाज के सिद्धांतों की विवेचना करते हुए उन्होंने वर्ण-जाति के रिश्ते का विस्तार से विश्लेषण किया है, जिसका निष्कर्ष है कि वर्ण-व्यवस्था का समर्थक जाति-व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ निर्णायक संघर्ष नहीं चला सकता, बल्कि उसका पक्ष-पोषण करता है।

संतराम बीए गांधी के इस सोच से सहमत नहीं थे कि हिंदू धर्मशास्त्र तो ठीक हैं, लेकिन जाति-व्यवस्था खराब है। वे हिंदू धर्मशास्त्रों को कटघरे में खड़ा करने और वर्ण-जाति व्यवस्था के पक्ष में लिखे गए धर्मशास्त्रों पर मर्मांतक चोट करने के आंबेडकर के नजरिए से सहमत हैं। आंबेडकर हिंदू धर्मशास्त्रों को बारूद से उड़ाने की बात करते हैं। गांधी हिंदू धर्मशास्त्रों का बचाव करते हैं और शास्त्रों की सहायता लेकर अस्पृश्यता और जाति-व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की बात करते हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए संतराम बीए लिखते हैं कि “अस्पृश्यता और जाति को हटाने के लिए शास्त्रों की सहायता लेना कीचड़ को कीचड़ से धोने के अलावा कुछ और नहीं है।”[7] साफ है कि संतराम बीए गांधी की सोच की तीखी आलोचना करते हैं। वहीं अपने जवाब में संतराम बीए की इन टिप्पणियों का विरोध करते हुए गांधी भी उनके विचारों पर तीखी टिप्पणी करते हैं।

इस सब के बावजूद भी संतराम बीए कई मुद्दों पर आंबेडकर से सहमत नहीं हैं। सबसे पहली बात तो यह कि वे आंबेडकर की इस समझ से सहमत नहीं हैं कि हिंदू धर्म में रहते हुए वर्ण-जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है। उनकी समझ यह थी कि हिंदू धर्म में रहते हुए वर्ण-जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। हिंदू धर्म को इतना सुधारा जा सकता है कि उसमें वर्ण-जाति व्यवस्था के लिए कोई जगह ही न रह जाए। इसके विपरीत आंबेडकर की समझ यह है कि वर्ण-जाति व्यवस्था ही हिंदू धर्म की मूल रीढ़ है। हिंदू धर्म रहेगा, तो वर्ण-जाति व्यवस्था बनी रहेगी। वर्ण-जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो हिंदू धर्म भी खत्म हो जाएगा।

इस मामले में गांधी बिलकुल उलट रूप में आंबेडकर से सहमत हैं, उनका भी मानना था कि वर्ण-व्यवस्था के बिना हिंदू धर्म बचा नहीं रहेगा। गांधी वर्ण को स्वीकार करना हिंदू होने की अनिवार्य शर्त मानते हैं। संतराम बीए को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि, “यदि जाति और वर्ण एक-दूसरे के पर्याय हैं और वर्ण हिंदुत्व को परिभाषित करने वाले शास्त्रों का अविच्छिन्न अंग है, तो मैं नहीं जानता कि जो व्यक्ति जाति और वर्ण को खारिज कर देता है, वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है?”[8]

यहां गांधी संतराम बीए से यह सवाल पूछ रहे हैं और सवाल के साथ उनके तर्कों के बीच की असंगति को भी रेखांकित कर रहे हैं। वह असंगति यह है कि संतराम बीए वर्ण-जाति के बिना हिंदू धर्म की कल्पना कर रहे हैं। वह हिंदू धर्म को वर्ण-जाति से मुक्त करना चाहते हैं। गांधी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से यदि वर्ण-जाति और उनका समर्थन करने वाले शास्त्र निकाल दिए जाएंगे, तो हिंदू धर्म बचेगा ही नहीं।

हिंदू धर्म और वर्ण-व्यवस्था के रिश्ते के मामले में दोनों के बीच मतभेद यह है कि गांधी की नजर में जाति-व्यवस्था के बिना वर्ण-व्यवस्था एक उन्नत समाज व्यवस्था है, जबकि आंबेडकर की नजर में वर्ण-व्यवस्था से जाति और अस्पृश्यता का जन्म होता है। वर्ण-व्यवस्था के खात्मे के बिना जाति-व्यवस्था और अस्पृश्यता के खात्मे की बात सोचना कोरी कल्पना है। इस मामले में संतराम बीए आंबेडकर से सहमत हैं, लेकिन गांधी और आंबेडकर दोनों का कहना है कि वर्ण-जाति व्यवस्था के बिना हिंदू धर्म बचेगा ही नहीं। इसके बिना भी हिंदू धर्म को बचाया जा सकता है, संतराम बीए इसके लिए काम कर रहे थे। कहा जा सकता है कि वे इस मामले में गांधी और आंबेडकर के बीच का कोई रास्ता खोज रहे हैं।

दो अन्य मुद्दों पर संतराम बीए और गांधी एक दूसरे के साथ है। पहला यह कि हिंदू धर्म को सुधार कर मानवता के लिए और भारत के लिए उन्नत धर्म बनाया जा सकता है। गांधी हिंदू धर्म से अस्पृश्यता और जाति-व्यवस्था निकालना चाहते हैं। हालांकि पहले वे जाति-व्यवस्था के भी समर्थक थे। संतराम बीए इस मामले में गांधी से थोड़ा आगे बढ़कर वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था दोनों से हिंदू धर्म को मुक्त करना चाहते हैं। इन दोनों के विपरीत आंबेडकर हिंदू धर्म की रीढ़ या प्राण तत्व वर्ण-जाति व्यवस्था को मानते हैं, इसलिए वे हिंदू धर्म को बनाए रखने के पक्ष में नहीं हैं, न ही खुद उसमें बन रहने के पक्ष में हैं।

आर्य समाज से जुड़े होने के चलते संतराम बीए का और उनके जात-पात तोड़क मंडल का वेदों के प्रति एक ममता और महत्ता का भाव है। वे चाहते हैं कि आंबेडकर कम-से-कम वेदों पर हमला न करें।

संतराम बीए या जात-पात तोड़क मंडल भी गांधी की तरह वेदों की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं। आंबेडकर को जात-पात तोड़क मंडल की तरफ से लिखे पत्र में इस संस्था के प्रतिनिधि के रूप में हर भगवान लिखते हैं कि, “हममें से जो लोग चाहते हैं कि अधिवेशन की समाप्ति बिना किसी अप्रिय घटना के हो, वे चाहेंगे कि कम-से-कम ‘वेद’ शब्द को फिलहाल छोड़ दिया जाए। यह मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं।”[9]

हालांकि वेद शब्द छोड़ने का प्रस्ताव जात-पात तोड़क मंडल की तरफ से आया है, इसमें संतराम बीए का सीधे-सीधे नाम नहीं है। जबकि आंबेडकर वेदों पर मर्मांतक प्रहार करते हैं, उन्हें हिंदू धर्म, दर्शन और समाजव्यवस्था का मुख्य स्रोत मानते हैं।

संतराम बीए, आंबेडकर और गांधी तीनों अंतरजातीय विवाह और खान-पान के समर्थक हैं। इसे जाति तोड़ने के एक उपाय के रूप में देखते हैं, लेकिन आंबेडकर सिर्फ इन दोनों चीजों को जाति-व्यवस्था तोड़ने के लिए अपर्याप्त पाते हैं। उनका कहना है कि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता तभी खत्म हो सकती है, जब इसके मुख्य स्रोत हिंदू धर्मशास्त्रों को बारूद से उड़ा दिया जाए। बारूद से उड़ाना एक मुहावरा है, जिसका मतलब है कि हिंदू समाज में इनकी महत्ता, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता और मान्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।

संतराम बीए, आंबेडकर और गांधी के बीच वर्ण, जाति, हिंदू धर्मशास्त्र और हिंदू धर्म पर वाद-विवाद-संवाद सिर्फ इतिहास की विषय-वस्तु नहीं हैं। आज भी जाति का वर्ण से क्या रिश्ता है, वर्ण-जाति का हिंदू धर्म से क्या रिश्ता है, इन दोनों का हिंदू धर्मशास्त्रों से क्या रिश्ता है – इन मुद्दों पर बहस जारी है। अधिकांश द्विज-सवर्ण वर्ण-जाति, हिंदू धर्मशास्त्रों और हिंदू धर्म की महानता पर विश्वास करते हुए वर्ण-जातियों के बीच एक समरसता कायम करना चाहते हैं। इतिहास में जिसके प्रतिनिधि स्वर गांधी थे। आज इस तरह के लोगों की सोच का प्रतिनिधित्व आरएसएस करता है। इसके बिलकुल उलट आंबेडकरवादी हैं, जो वर्ण-जाति का पूरी तरह विनाश चाहते हैं। वे हिंदू धर्म और हिंदू धर्मशास्त्रों को वर्ण-जाति व्यवस्था का पोषक मानते हैं। वे किसी ऐसे हिंदू धर्म की कल्पना नहीं करते, जो वर्ण-जाति विहीन हो सकता है, क्योंकि वे आंबेडकर के इस तर्क से सहमत हैं कि हिंदू धर्म का प्राण वर्ण-जाति में बसता है। इन दोनों के बीच एक तीसरी धारा है, जो हिंदू धर्म पर तो कोई निर्णायक हमला नहीं बोलती, लेकिन वह वर्ण-जाति का खात्मा चाहती है। संतराम बीए इस तीसरी धारा के उस दौर में प्रतिनिधि थे।

संदर्भ :

[1] एक था डॉक्टर एक था संत, अरुंधति राय, पृ. 69-70, संस्करण, 2019, राजकमल प्रकाशन

[2] बाबा साहब राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 9, पृ. 227

[3] जाति का विनाश, डॉ. बी.आर. आंबेडकर, फारवर्ड प्रेस, 2018, पृ. 146

[4] मेरे जीवन अनुभव, संतराम बीए, संतराम बीए फाउंडेशन, शाहजहांपुर (यूपी), पुनर्प्रकाशन, 2021 (प्रथम संस्करण 1963), पृ. 18-19

[5] जाति क विनाश, उपरोक्त, पृ. 13-14

[6] जाति का विनाश, उपरोक्त, पृ. 135

[7] वही

[8] वही, पृ. 136

[9] वही, पृ. 22

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)