28 दिसंबर, 1874 को अखबार दीनबंधु को एक पत्र मिला। चाकण, अंबेठाण, महाळुंगे (महालुंगे) – इन गांवों में सत्यशोधक पंडित धोंडीराम नामदेव ने सभाएं की थीं और प्रवचन दिए थे, जिसके परिणाम इस पत्र में लिखे गए हैं।

“इस वर्ष 1874 में धार्मिक कार्य गंदे-अछूत भट्टों की सहायता के बिना ही संपन्न हुए। यह देखकर आस-पास के अधिकांश गांव सत्यशोधक पंडित धोंडीराम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः आप कृपा करके पंडित जी को भेज दें तो ये गांव ब्रह्मराक्षस के दंश से मुक्त हो जाएंगे।” (दीनबंधु, 6-1-1875)

यह निवेदन ‘दीनबंधु पत्र के संपादक की सेवा में’ किया गया था। वस्तुतः उस समय किसी भी हिंदू व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पवित्र माने जाने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के बिना करना असंभव था। लेकिन यह पत्र लेखक उन पुरोहितों को संबोधित करने के लिए ‘विटाळशा’ यानी ‘गंदे-अछूत भट्ट’ जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। और आश्चर्य की बात है कि यह बात अखबार में भी छपी थी। पंडित धोंडीराम द्वारा गांवों में किए गए सत्यशोधक समाज के विचारों के प्रचार के कारण विभिन्न जातियों के लोग ब्राह्मणों के बिना ही धार्मिक अनुष्ठान करने लगे थे। परिणामस्वरूप, एक जाति विशेष के लोगों में पवित्रता जन्मजात होती है, इस विचार के नष्ट होने के संकेत इस पत्र में दिखाई दे रहे थे। पत्र के लेखक का मानना था कि पुरोहित वर्ग पवित्र नहीं बल्कि अपवित्र है। यह लेख पंडित धोंडीराम नामदेव के धर्मचिंतन की जांच करता है, जिनकी सभाओं ने विचारधारा और व्यवहार में इस बदलाव को जन्म दिया।

धोंडीराम नामदेव कुंभार की जीवन यात्रा आश्चर्यजनक है। जोतीराव फुले ने शूद्र-अतिशूद्र माने जाने वाले लोगों तथा लड़कियों के लिए पाठशालाएं शुरू की थी। पुणे के सनातनी लोग इस काम के कारण जोतीराव फुले से नफरत करते थे। सनातनी लोगों ने दो युवकों – धोंडीराम नामदेव कुंभार और धोंडिबा रोडे – को जोतीराव फुले को मारने के लिए एक-एक हजार रुपए की सुपारी दी थी। सन् 1856 में एक रात वे दोनों फुले बाड़े में घुस गए। “अगर मेरी मौत से तुम्हारे परिवार के पांच या दस लोगों को फायदा होता है, तो मुझे खुशी-खुशी मार दो।” (रायकर : 26) जोतीराव के ये शब्द सुनकर दोनों युवकों को होश आ गया। हत्यारे बनने के बजाय वे सत्यशोधक बन गए।

धोंडीराम नामदेव कुंभार और धोंडिबा रोडे – इन दोनों ने जुर्म और अपराध की राह ठुकरा दी। उन्होंने ज़िंदगी भर सत्यशोधक समाज के लिए काम किया और उसमें अपना अहम योगदान दिया। धोंडिबा रोडे, उनके बेटे तात्यासाहेब और बहू विद्यादेवी सावित्रीबाई रोडे – इन सबने मिलकर रामोशी समाज और दूसरी अछूत जातियों की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की।

वहीं दूसरी तरफ, धोंडीराम नामदेव कुंभार जोतीराव फुले की सलाह पर काशी गए। वहां उन्होंने संस्कृत और वेद-शास्त्रों का ज्ञान हासिल किया। इसी वजह से लोग उन्हें ‘पंडित धोंडीराम’ कहने लगे। ऐसी यादें राजे हेमसिंह भोसले ने दर्ज की है।(पाटील 1927:38)

उस दौर में जब ब्राह्मणों के अलावा बाकी जातियों को संस्कृत पढ़ने तक की इजाज़त नहीं थी, तब धोंडीराम को संस्कृत का ज्ञान कैसे हासिल हुआ – इसकी कोई पक्की जानकारी तो नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने वेदों और दूसरी धार्मिक किताबों से जो सटीक हवाले दिए हैं, उनसे साफ़ होता है कि उन्होंने यह इल्म बहुत गंभीरता से हासिल किया था।

उन्होंने अपने लेखन और समाज के अलग-अलग तबकों में जाकर जो उपदेश दिए, उससे ना सिर्फ़ जन्मजात ऊंच-नीच को चुनौती दी, बल्कि सत्यशोधक समाज का पैग़ाम गांव-गांव तक पहुंचाया।

जोतीराव की सलाह पर धोंडीराम नामदेव कुंभार ने संस्कृत भाषा में शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने वैदिक धार्मिक शास्त्रों और अनुष्ठानों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। जब 1873 में जोतीराव फुले और उनके दोस्तों ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो धोंडीराम पहले सदस्यों में शामिल थे। सत्यशोधक समाज के सदस्य के रूप में धोंडीराम समानता और भाईचारे को अपनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें इन आधुनिक मूल्यों के अनुसार जीना है, तो उन्हें सनातन धर्म की विचारधारा के साथ आने वाली कई तरह की पाबंदियों और सीमाओं को हटाना होगा। सनातन धर्म की उस समय प्रचलित विचारधारा आधुनिक धार्मिक विचारधारा के साथ असंगत है और आधुनिक मूल्यों के साथ भी असंगत है। पंडित धोंडीराम ने इस संबंध में मूल ग्रंथों से उद्धरण प्रदान करके लोगों को जागरूक करने का विकल्प चुना। पंडित धोंडीराम नामदेव ने एक ऐसे विचारक के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिन्होंने ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को अस्वीकार किया। संस्कृत भाषा और सनातन शास्त्रों पर उनकी पकड़ थी और नए युग के लिए उपयुक्त मूल्यों की समझ थी।

जब पंडित धोंडीराम धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करते थे, तो वे हमेशा उस ग्रंथ के अध्याय और श्लोक का साफ़-साफ़ हवाला देकर ही करते थे। ये एक तरह की आधुनिक और ज़िम्मेदार आलोचना की शैली थी, जिससे उनकी बातों को ठोस आधार मिलता था। इस लेख में जो भी उनके उद्धरण दिए गए हैं, उनकी असली किताबों से जांच की गई है – और हर संदर्भ सही पाया गया है।

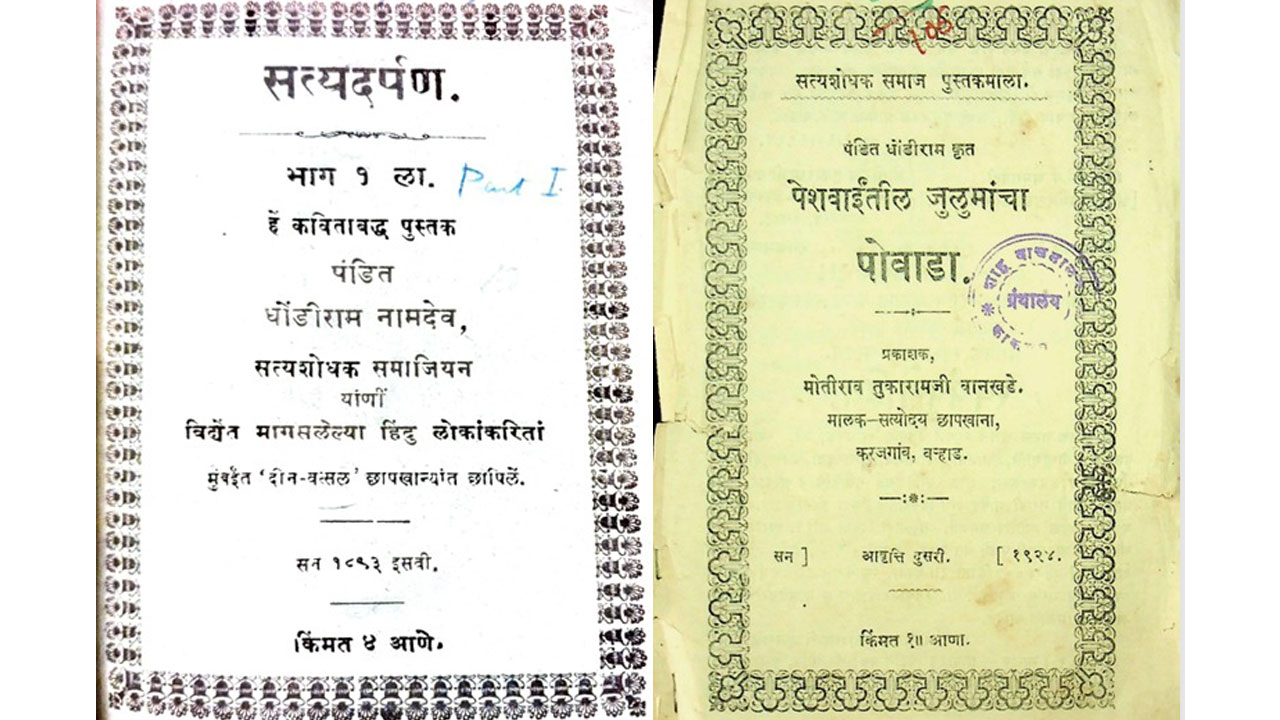

प्रस्तुत लेख के लिए पंडित धोंडीराम की जो रचनाएं उपलब्ध है, उन्हें इस्तेमाल किया गया है। सत्य दर्पण (1893), वेदाचार (1896) और तमाशा (1897) – इन पुस्तकों का उल्लेख पंडित धोंडीराम द्वारा लिखे जाने के रूप में किया गया है। इनके अलावा, सत्यांजन और सत्बोध नामक पुस्तकों की रचना का भी उल्लेख मिलता है, मगर प्रतियां नहीं मिल पाईं। उनकी पुस्तक तमाशा की एक प्रति लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में उपलब्ध थी। इसके अलावा, पंडित धोंडीराम विरचित पेशवाईंतील जुलुमांचा पोवाडा का दूसरा संस्करण उपलब्ध हो गया है। इसे 1924 में सत्यशोधक समाज के बीसवीं सदी के विचारक मोतीराम तुकाराम वानखेड़े ने प्रकाशित किया था। इसमें उल्लेख है कि पहला संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ था। वेदाचार की संहिता को पुरोगामी सत्यशोधक के जून, 1987 के अंक में पुराने दस्तावेज़ शीर्षक से पुनः प्रकाशित किया गया। इसके अलावा सत्यशोधक सामाजिक विचार के प्रचार-प्रसार के लिए पंडित धोंडीराम द्वारा किए गए कार्यों और यात्राओं का उल्लेख सत्यशोधक विचारों का प्रचार-प्रसार करने वाले अख़बार दीनबंधु में किया गया था। यह कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय के खर्डेकर पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पंडित धोंडीराम का जीवनकाल क़रीब 1836 से लेकर 1900 के बीच माना जा सकता है। जब वे 1856 में पहली बार जोतीराव फुले से मिले थे, तब उनकी उम्र कम से कम बीस साल रही होगी। इस हिसाब से उनका जन्म 1836 के आसपास हुआ होगा। सत्यशोधक समाज की 1874-75 की रिपोर्ट में दर्ज है कि धोंडीराम नामदेव ने ‘धूर्त लोग किस तरह भोले-भाले शूद्रों को लूटते हैं’ – इस पर कविता लिखकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की थी। (फडके : 216)

1875 में जब इंग्लैंड के युवराज एडवर्ड भारत आए थे, तब धोंडीराम नामदेव ने इस मौके पर भी कुछ नई रचनाएं लिखी थीं – इसका ज़िक्र भी समाज की रिपोर्ट में मिलता है। (फडके : 223) दिसंबर 1873 में शृंगेरी कुडलगी मठ के परशुरामक्षेत्रस्थ परिव्राजकाचार्य ने धोंडीराम नामदेव को ‘सरसुभे’ की उपाधि बाकायदा मोहर लगाकर दी थी। इसके पहले और बाद के भी सालों में वे सत्यशोधक विचारों के प्रचार के लिए गांव-गांव जाकर बड़ी-बड़ी सभाओं में हिस्सा लेते थे। इसका विवरण 1893 से 1896 के बीच दीनबंधु में छपता रहा।

तमाशा नाम की किताब की शुरुआत में उनके वांगणी दौरे का ज़िक्र आता है, जिससे पता चलता है कि वे 1897 तक मुंबई इलाक़े में सत्यशोधक विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। लेकिन बीसवीं सदी में उनके सीधे मौजूद होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

सन् 1905 में शास्त्री नारो बाबाजी महाधट पाटील पानसरे ने जो सत्यशोधक समाज जाहिरखबर नाम की छोटी-सी पुस्तिका लिखी थी, उसमें पंडित धोंडीराम की कुछ पद्य रचनाएं उद्धृत की गई हैं। ये रचनाएं सत्यदर्पण नाम की किताब से ली गई थीं।

उनकी एक और रचना पेशवाई के ज़ुल्म का पोवाड़ा पहली बार 1918 में छपी थी – ऐसा दावा उसके दूसरे संस्करण के प्रकाशक मोतीराम वानखेड़े ने किया है। (वानखेड़े : 1924) लेकिन उस समय औसत उम्र को देखते हुए यह मुमकिन है कि यह रचना पहले दीनबंधु या किसी और अख़बार में छपी हो और उनकी मृत्यु के बाद किताब की शक्ल में आई हो।

इसके अलावा 1893-96 के दौर में दीनबंधु अख़बार में छपी हुई उनकी कुछ मराठी और दखनी भाषा में रची छोटी रचनाएं और पत्र भी इस लेख में इस्तेमाल की गई हैं।

कुल मिलाकर, पंडित धोंडीराम ने अपनी ज़िंदगी के तक़रीबन पचास साल सत्यशोधक समाज के लिए समर्पित किए। बहुत-से घरानों में यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रही, लेकिन कुंभार परिवार आगे क्या करता रहा – इसका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिलता। हां, जनवरी 1896 में पुणे में हुई सत्यशोधक समाज की एक सभा में गणपत छोटीराम कुंभार का ज़िक्र मिलता है। (दीनबंधु 9-2-1896) वे शायद पंडित धोंडीराम के भतीजे रहे होंगे। धुलिया के बळीराम नागोजी कुंभार ने 1938 में महात्मा फुले की एक छोटी जीवनी छापी थी, लेकिन उनका और पंडित धोंडीराम का कोई रिश्ता था या नहीं – यह साफ़ नहीं हो पाया।

पंडित धोंडीराम अक्सर अनौपचारिक मुलाक़ातों और सभाओं के ज़रिए आम लोगों से संवाद करते दिखाई देते हैं। 19 जून 1895 को पुणे की नाना पेठ में यमराऊळ बुवा के मठ में राऊळ जाति के लोगों की एक सभा हुई, जिसमें पंडित धोंडीराम की प्रेरणा से एक ज्योतिष विद्यालय शुरू करने का फ़ैसला लिया गया। इस स्कूल में ज्ञानेश्वर और तुकाराम की जगह धोंडिबा की रचनाएं पढ़ाई जा रही थीं। यह देखकर लोगों को ताज्जुब हुआ, ऐसा दीनबंधु अख़बार की ख़बर में कहा गया है। (दीनबंधु : 7-7-1895)

12 अक्टूबर, 1893 के दीनबंधु में एक पाठक ने जो लेख भेजा था, वह इस तरह छपा है–

अंबेठाण, दिनांक 27-9-1893 आज पुलिस पाटिल की तरफ़ से एक सभा रखी गई जिसमें कारले, चांडूस, किवळ, ह्माळुंगे, वाकी, गेंदाचे वडगांव, ठाकराची पिंपरी, काळ्याची पिंपरी, बीरदवडी, मंचर वगैरह गांवों के लोगों को बुलाया गया था। इस सभा में तक़रीबन 1000 लोग शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता श्रीमान बापू कानुजी मांडकर (कामगार पुलिस पाटील व मुख्य पाटील) ने की, उपाध्यक्ष थे श्रीमान बाबजी रामजी मांडेकर पाटील, और व्यवस्थापक थे तुकाराम बाळाजी बुटे। इस सभा में पंडित धोंडीराम नामदेव ने बेहद दिलचस्प और असरदार भाषण दिया। उनका कहना था कि अब ये लोग ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व से बाहर आ रहे हैं और सत्यशोधक समाज की ओर बढ़ रहे हैं। सभा में मौजूद सभी लोगों की राय थी कि अगर पंडित धोंडीराम एक-एक दिन हमारे गांवों में आकर हमें इस ‘ब्रह्मगाळ यानी ब्राह्मणों के बनाए कीचड़’ से बाहर निकालें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। उसी सभा में रा. तुकाराम कृष्णाजी शिंदे ने सत्यदर्पण की कुछ कविताएं गाकर सुनाईं।

कुछ देर बाद जब वहां आसपास के दूसरे गांवों के महार लोग इकट्ठा हुए, तो पंडित धोंडीराम ने उन्हें भी उपदेश दिया।

महाळुंगे, दिनांक 28-9-1893 आज तळेगांव के तेली समाज के लोग पंडित धोंडीराम के पास आए। उनके लिए भी एक सभा रखी गई, जिसमें गणू पांडूजी सोनवणे (पुलिस पाटील, कामकर्लीकर) अध्यक्ष थे। वहां दो सौ से ज़्यादा लोग मौजूद थे।

1893 से लेकर 1896 तक दीनबंधु के लगभग हर अंक में पंडित धोंडीराम के ऐसे दौरों की ख़बरें छपती रहीं। वाई के पास का सुरूर, ठाणे के पास वांगणी, पुणे के पास महाळुंगे जैसे कई गांवों की सभा-ख़बरें पढ़ने से यह साफ़ हो जाता है कि पंडित धोंडीराम नामदेव का जनमानस पर कितना गहरा असर था। गांव-गांव के लोग दीनबंधु में चिट्ठियां लिखकर विनती करते थे कि पंडित धोंडीराम उनके गांव आएं और उन्हें ‘ब्रह्मराक्षस की पकड़’ से आज़ाद करें। (दीनबंधु : 28-12-1874)

हालांकि, इसका यह मतलब नहीं था कि धोंडीराम सभी ब्राह्मणों से नफ़रत करते थे या उनका तिरस्कार करते थे। ठाणे के सत्यशोधक समाज की मार्च 1876 में हुई सभा में दिए गए एक भाषण में उन्होंने अपना निजी अनुभव साझा करते हुए कहा : “सभी ब्राह्मण दोषी नहीं होते। मैं एक समय ठाणे में एक जगह पर कुछ दिन भोजन करने जाता था – वहां आने वाले ब्राह्मणों ने मुझसे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया।” (दीनबंधु : 5-4-1896)

धोंडीराम नामदेव कुंभार के धार्मिक चिंतन के पांच सिद्धांतों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :

- सनातन धर्म की मूल शिक्षाओं और उसके समकालीन स्वरूप में अनेक अन्याय और विसंगतियां हैं।

- ये अन्यायपूर्ण प्रथाएं मुख्यतः स्वार्थी कारणों से पुरोहितशाही के कारण प्रचलित हुई हैं।

- समकालीन हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त लेकिन अन्यायपूर्ण शाश्वत सिद्धांत और प्रथाएं एक राष्ट्र के रूप में ‘एकमय लोक’ के समाज के निर्माण में बड़ी बाधाएं हैं।

- भ्रष्ट आचरण और सिद्धांतों को सिर्फ इसलिए पवित्र मान लेना कि वे अनादि काल से चले आ रहे हैं, ज्ञान और जागरूकता की कमी को दर्शाता है।

- एकमात्र धर्म जो स्वतंत्रता और समानता के नए युग के मूल्यों के अनुकूल है और सभी लोगों के लिए उपयुक्त है, वह सार्वजनिक सत्य धर्म है।

आइए, इन्हें समस्त उपलब्ध साहित्य के आधार पर विस्तार में देखें।

1. सनातन धर्म की मूल शिक्षाओं और उसके समकालीन स्वरूप में अनेक अन्याय और विसंगतियां हैं

जिस समय धोंडीराम नामदेव धर्म पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय विष्णुबावा ब्रह्मचारी, विष्णुशास्त्री चिपलूणकर या तिलक जैसे धार्मिक विचारकों की नीति यह विचार फैलाने की थी कि उनका धर्म और समाज सर्वश्रेष्ठ है। ‘गीतारहस्य’ में कर्म के सिद्धांत के समर्थन में अनेक पश्चिमी विद्वानों के मतों का उपयोग करते हुए तिलक ने कहा, “वास्तव में भारतीय ग्रंथ हमारी बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं, फिर भी पश्चिमी ज्ञान की चकाचौंध के कारण जो चौंक गए हैं, उन भारतीयों को समझाने के लिए पश्चिमी उद्धरणों का उपयोग कर रहे हैं।” (तिलक : 623) दूसरी ओर रानडे जैसे विद्वानों ने कहा कि भारतीय धार्मिक विचार एक समय अपने शुद्ध रूप में आदर्श था, और बाद के समय में इसमें अवांछनीय चीजें घुसेड़ी गईं; इसलिए अब अवांछनीय चीजों को हटाने से ही भारतीय दर्शन अपनी मूल उत्कृष्टता प्राप्त कर सकेगा। (रानडे : 81)

लेकिन सत्यशोधक दृष्टिकोण से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले धोंडीराम नामदेव ने सनातन धर्म के मूल में विद्यमान सिद्धांतों और रीति-रिवाजों में असमानताएं और विसंगतियां स्पष्ट रूप से उल्लेख कर आधुनिक समय के अनुरूप उसमें परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करने का मार्ग चुना था। उस समय ऐसा माना जाता था कि आध्यात्मिक स्तर पर स्वतंत्रता और समानता भारतीय दर्शनों में उपस्थित है, लेकिन उन्होंने उसी के मूल को ध्वस्त कर दिया।

‘वेदाचार’ (1896) में पंडित धोंडीराम नामदेव और उनके अन्य साथियों ने वेदों और उनमें वर्णित विभिन्न नीति-सिद्धांतों पर चर्चा की है। इसमें पशु क्रूरता के वर्णनों का हवाला देते हुए पात्र धोंडीराम कहते हैं–

“देखो सावंत! क्या दयालु परमात्मा इस संसार को ऐसा दुष्ट, क्रूर और हृदयहीन वैदिक शास्त्र देकर अपनी दया में बाधा डालेंगे? तब तो यह समझना चाहिए कि ऐसा होना असंभव है और केवल इसी से वेद ईश्वरप्रदत्त नहीं हो जाते। देखो, वेदों में एक भी भाग ऐसा खोजना कठिन है, जिसमें हिंसा न हो। तो फिर यह वैदिक धर्म, जो इतनी क्रूरता से भरा हुआ है, हम सत्यशोधकों के समाज के लिए किस काम का?”

धोंडीराम कह रहे थे कि सनातन धर्म की शिक्षाएं मूलतः किसी काम की नहीं हैं, इसलिए इसका समकालीन अन्यायपूर्ण रूप भी पूरी तरह बेकार है।

2. स्वार्थवश पुरोहितों के कारण सनातन धर्म में अन्यायपूर्ण प्रथाएं प्रचलित हो गई हैं

पंडित धोंडीराम ने अन्यायपूर्ण रीति-रिवाजों के बारे में गहराई से सोचा था। सत्यशोधक समाज की स्थापना के बाद से महात्मा फुले और सावित्रीबाई की संगति में रहने के कारण उनके मन में चिकित्सा की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। धोंडीराम के ध्यान से यह बात छिपी नहीं थी कि जहां कहीं भी अन्याय होता है, पुरोहित उस अन्याय का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। वे यह भी जानते थे कि सैद्धांतिक स्तर पर कई धार्मिक ग्रंथों में समानता का संदेश होने के बावजूद पुरोहित वास्तव में अलग तरह से व्यवहार करते हैं। वे जानते थे कि जिन आम लोगों तक वे अपना संदेश पहुंचाना चाहते थे, वे समानता की आकांक्षा रखते थे, लेकिन उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मराठी ही नहीं, बल्कि दखनी भाषा का भी इस्तेमाल किया। दखनी भाषा में रची इस रचना को कटाव कहते हैं – जिसके चार चौक यानी विभाग हैं। साल भर त्योहारों के अवसर पर लोगों को पुजारी लोग लूटते थे – यह बात इस रचना में दर्शायी गयी थी। धोंडीराम ने इसमें वर्णन किया है कि शूद्र-अतिशूद्र लोग पुरोहितों के दबाव में आकर किस तरह प्रभावित होते हैं।

बमन सुदर के घर, निमत पोथी का कर कर, उसके संसार अंदर, बडी हिकमत से घुसकर, कैसा उसको डुबाना जी।। बडा शहाणा ठक खबरदार अक्कल का पुरता जी ।।धृ.।।

… जेष्ट वैशाख का महिना, हुवा शादि का बहाना, स्नान संध्या भूलजाणा, दीलतो पैसोपे सुनना, चंदी चार छे महिने की जी।।

… गइ नागरपंचमी आई गोकूलअष्टमी, तूप पोल्या की जमी, फीरबी दक्षणा हुई कमी, जीसे ये बम्मन रोता जी।।

… फेर ठैरी पीत्रो पर, तीथां रखें नेमकर, कैता फिरे घरोघर, सीदे दक्षणा खात्तर, क्या खूब घब्रावे जानवमे जी।।

… आगे पंचमीका रंग, जीसे कर्मों का बेरंग, नाच तमासे में दंग, जीसे अवलाद निसंग, बेढंगी हो जावे जी।।

कहां से सुधरे कैसे हम तो ग्याण विद्या पावे जी।। (दीनबंधु, 4-8-1895)

पंडित धोंडीराम ने बताया है कि किस प्रकार धार्मिक शक्ति और ज्ञान का दायरा सीमित था, क्योंकि पुरोहितों द्वारा आम लोगों को निरर्थक अनुष्ठानों में उलझाए रखने के कारण वे शिक्षा और सुधार से दूर रहते थे।

3. समकालीन हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त लेकिन अन्यायपूर्ण, शाश्वत सिद्धांत और प्रथाएं एक राष्ट्र के रूप में ‘एकमय लोक’ के निर्माण में बड़ी बाधाएं हैं

दीनबंधु के अंकों में पंडित धोंडीराम ने ‘अखंड’ रचना के माध्यम से पुरोहितवाद पर बार-बार सवाल उठाए, क्योंकि यह असमानता और विशेष अधिकारों की रक्षा करने वाली धार्मिक संरचना को बनाए रखने में अग्रणी था। उन्होंने इस अन्याय का समर्थन करने वाली राजनीतिक ताकतों की भी आलोचना की। उन्होंने देशभक्त राजनेताओं के उस रवैये को उजागर किया, जिन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के नाम पर भारतीय जाति-व्यवस्था के अन्यायपूर्ण पदानुक्रम की अनदेखी की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कात्यायनी सूत्र में लिखा है, कि सारे मनुष्य गण एकसमान हैं, तो यह ब्राह्मण अपने देशबंधुओं को नीच क्यों मानते हैं?

कात्यायनी सूत्र, देखो उसके मंत्र– समान सर्वत्र माने गए।।7।।

खुद को वेदांती यह ब्राह्मण कहते, अपने ही देशबंधुओं के प्रति, नीचता का बर्ताव खामखा करते।। 8।।

ये बड़े जोर से ललकारते, पर वेदों की आज्ञा को ये झूठे धुतकारते।।9।।

पवित्रता का दिखावा करते, धर्म के स्वांग से हमें परेशान करते।।10।।

इन झूठे धार्मिकों को गुजारिश है मेरी, वेदों के वचनों का सम्मान करे।।11।।

अरे वेदांतियों, इन महार मांग जाति के अपने ही देशबंधुओं को दिल से अपनाओ।।12।।

अगर खुद को वेदांती कहते हो, तो इन महार मांग लोगों को अपने हाथों से थाम लो।।13।।

अपना वचन निभाओ, उसे संभालना चाहिए।।14।।

कहे धोंडीराम पंडित अरे वेदांतियों, अपना वचन निभाओ।।15।। (दीनबंधु, 16-2-1896)

कुछ अति-राष्ट्रवादी इतिहासकारों के अनुसार, जब भारत में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का इतिहास लिखा जाता है, तो यह प्रस्तुत किया जाता है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद इस संघर्ष की मुख्य धुरी है। भारतीय समाज में संघर्ष के कई अन्य मुद्दे गौण माना जाता है। इन गौण मुद्दों में जातिगत असमानता के विरुद्ध संघर्ष, पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष और वर्ग संघर्ष शामिल हैं। इसलिए, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को महत्वपूर्ण मानते हुए, जाति और वर्गगत वैभव, और पितृसत्ता के विरुद्ध लड़ने वाले व्यक्तियों और आंदोलनों को इस मुख्य संघर्ष में बाधा के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, सत्यशोधकों का आंदोलन हो, डॉ. आंबेडकर का समानता के लिए संघर्ष हो या महिलाओं और आदिवासियों के संघर्ष हों – इन्हें अति-राष्ट्रवादी लेखन में बाधा के रूप में देखा गया है।

इस तरह के सिद्धांत के जवाब में, धोंडीराम नामदेव कुंभार का सिद्धांत उपयोगी है। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम का गुणगान करते हुए, वे दिखाते हैं कि यहां की पारंपरिक उच्च जातियां अपने ही देशवासियों के साथ किस तरह से घृणा से पेश आती हैं। इसलिए, अपने धार्मिक चिंतन में, वे स्पष्ट रूप से इस मुद्दे को उठाते हैं कि किसी को अपने देशवासियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और वे इस सिद्धांत को रेखांकित करते हैं कि समानता स्वतंत्रता के लिए एक शर्त है।

4. भ्रष्ट आचरण और सिद्धांतों को सिर्फ इसलिए पवित्र मान लेना कि वे अनादि काल से चले आ रहे हैं, ज्ञान और जागरूकता की कमी का प्रतीक है

“ … हम केवल भ्रष्ट लोगों की पूजा करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ज्ञान और विचार कहां चले जाते हैं? मुझे लगता है कि उस समय हमारी विचार-शक्ति और ज्ञान सो जाते है!” (वेदाचार : 17) धोंडीराम को पता था कि ज्ञान और धार्मिक शक्ति के दायरे से बाहर रहते हुए, आम लोगों को अपने विवेक का उपयोग करके धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं थी। उस समय, सत्यशोधक समाज और जोतीराव से प्रेरित होकर, उन्होंने धार्मिक शिक्षा ली और सनातन धर्म के पुराने आचार-विचार और सिद्धांतों की आलोचना की। अपनी पुस्तिका वेदाचार में, उन्होंने अपनी कृतियों सत्यांजन और सत्बोध का उल्लेख किया। वेदाचार में उल्लेखित संदर्भों से ऐसा लगता है कि इन पुस्तकों में अग्निस्तोम और अन्य यज्ञों और अन्य आचार-विचारों की पड़ताल की गई थी। इसके अलावा, वे सत्यशोधकों के विचारों को फैलाने के लिए पुणे, ठाणे, अहमदनगर, सातारा जिलों के गांवों में घूमते थे। वे आम लोगों को ‘ब्रह्मराक्षस के दांत’ से बचाने के लिए भी काम कर रहे थे।

परिणामस्वरूप, कई ब्राह्मणों ने व्यावसायिक परेशानी के डर से, धोंडीराम के खिलाफ शृंगेरी कुडलगी मठ के आचार्य से शिकायत की। पंडित धोंडीराम सतारा ज़िले के माणदेश इलाके में प्रवचन कर रहे थे। जब वे दहिवडी नाम के गांव पहुंचे, तो वहां पहले से ही शृंगेरी कुडलगी मठ के आचार्य – परिव्राजकाचार्य सकलदेशाधिकारी नारायणशास्त्री बिन बाळकृष्णशास्त्री करंदीकर – ठहरे हुए थे। 25 नवंबर को दोनों के बीच लंबी धार्मिक चर्चा हुई। आचार्य ने पंडित धोंडीराम के काम की सराहना की। इसका इस इलाके के ब्राह्मणों ने विरोध किया।

तो दिसंबर 1894 में, आचार्य ने माणदेश के गोंदवले गांव में एक धर्मसभा बुलाई। सभी जातियों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। सबको एक आमंत्रण भेजा गया कि “धोंडीराम नामदेव जी सभी वर्णों के गुण-दोष दर्शाते हुए, आज के हिंदू धर्म पर आई हुई कलुषता किस उपाय से दूर की जा सकती है – इस पर जो विचार देंगे, उसके अनुसार अपनी धार्मिक जीवन-शैली तय करें।”

तदनुसार, ब्राह्मणों सहित उस गांव की सभी जातियों के प्रतिनिधि सभा में शामिल हुए। न केवल अछूत, बल्कि मुसलमान भी मौजूद थे। धोंडीराम ने इस सभा में सत्यशोधक लोगों के अपने खुद के धार्मिक कार्य खुद ही करने का मामला पेश किया।

“जगतपति सर्वसाक्षी है। उसे किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है।” इस विचार के आधार पर चलने वाले सत्यशोधक समाज के किसी कार्यकर्ता ने इस सभा की रिपोर्ट दीनबंधु के जनवरी और फरवरी 1895 के अंकों में प्रकाशित की थी। (दीनबंधु, जनवरी, फरवरी 1895 तथा तमाशा)

इस बैठक में धोंडीराम ने ज्ञान और विचार के आधार पर पुरानी प्रथाओं की पड़ताल करने का विचार प्रस्तावित किया।

मुझे जवाब दो भट्टों, तुम क्यों हंगामा कर रहे हो? ।।1।।… मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप किस भगवान और मूर्तियों की बात कर रहे हैं? ।।2।। यदि तुममें शाप देने की शक्ति है, तो हे धर्म के भक्षक, तुम क्यों संकोच करते हो? ।।3।। … चारों वर्णों में ये कभी श्रेष्ठ थे , आज ये ब्रह्मवृंद भ्रष्ट हो गए।। क्यूं शृंगेरी मठ के आचार्य से विवाद करने का कष्ट ले रहे ।।9।। ये हे धोंडीराम के सवाल, इन्हें बूझो, तो ब्राह्मण वंश के कहलाओगे।। नहीं तो आज ही हम आपको छोड़ के चले जाएंगे ।।10।।ध्रु।।

ठीक तय समय के मुताबिक, 2 दिसंबर को ‘सद्धर्म सुधारस सभा’ नाम से वह ऐतिहासिक सभा शुरू हुई। सभा की अध्यक्षता आचार्य करंदीकर कर रहे थे, जबकि धोंडीराम नामदेव कुंभार को अठारह वर्णों [जातियों] की ओर से उपाध्यक्ष बनाया गया था। सभ्य समाज की समावेशिता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न जातियों के आठ सरपंच और पंद्रह पंच नामित किए गए। सरपंचों में पुराणिक, जोशी, लिंगायत, महाजन, पाटील और वाणी जैसे प्रतिनिधि शामिल थे। वहीं पंचों की फ़ेहरिस्त इस तरह थी– पर्शराम अनंतपुरे, राऊ रंगु सोनार, नाना हनमंता तेली, गोविंद आप्पा न्हावी, शंकर नारायण शिंपी, नामा धोंडू चौगुले, आबा कुंडलिका सुतार, अप्पा दिलेखा मुलानी, गेणू भवानी कुंभार, नारायण दाजी कुलकर्णी, गेणू नाथा चांभार, संभू हरि रामोशी, विठू मरी महार, सदु लखु मांग, और गिर्जा रामा ढोर।

सभा के नियम थे कि हर वर्ण को सम्मान पूर्वक बोलने का अधिकार होगा, मगर अपमानजनक भाषा पर मनाही थी।

सभा की शुरुआत में आचार्य ने कहा– “एक वर्ण का दूसरे वर्ण की नकल करना, झूठे विवादों के बीज बोना, ऊंची जातियों द्वारा नीच जातियों का अपमान करना या नीच वर्णों द्वारा ऊंची जातियों का उपहास – ये सभी धर्म के नज़रिए से गुनाह हैं। गुरु की आज्ञा यही है – सत्य का पक्ष न छोड़ो … और इस संबंध में सबसे ज़्यादा दोष ब्राह्मणों पर आ रहा है। उन्हें चाहिए कि वे जागें और समाज के इस आक्रोश से मुक्ति का उपाय खोजें।”

इसके बाद विभिन्न जातियों के लोगों ने अपनी बातें रखीं। पीरा देवनाक महार ने पूछा– “हमारी दशा इतनी खराब क्यों हुई? और हमें अब कैसे जीना चाहिए?”

धोंडीराम ने धर्मग्रंथों से उद्धरण देते हुए कहा–

“ब्राह्मणों ने हमसे धर्मशास्त्र छुपाए और उसे बाहर के लोगों को (यानी अंग्रेजों को) पढ़ा दिया। जब उन्हीं के ज़रिए हमें इन बातों का पता चला, तब हमने अपने हक़ पहचाने और इन स्वार्थी ब्राह्मणों को छोड़ने का फ़ैसला किया। हमारी यह हालत उन्हीं की वजह से हुई।”

जब आचार्य ने सवाल किया कि “तुम लोग खुद अपने धार्मिक कर्मकांड क्यों करने लगे?”, तो अंदूजी पोळ पाटील ने कहा– “क्योंकि राज और धर्म, दोनों की सत्ता उन्हीं के हाथों में थी, और दोनों ही तरह से हमारा शोषण होता था। इसलिए हमने सत्यशोधक समाज के नियमों और पंडित धोंडीराम के उपदेश के अनुसार अपने कर्म खुद करने शुरू किए।”

इस पर आचार्य ने सभा में उपस्थित ब्राह्मणों से कहा– “अगर तुम असली ब्राह्मण हो तो स्नान करके संध्या-वंदन, नैमित्तिक कर्म और वे सभी कृत्य करके दिखाओ, जो धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं।”

लेकिन कोई तैयार न था। ब्राह्मण समुदाय निरुत्तर होकर सभा से उठ गया।

सभा में धोंडीराम की जय-जयकार हुई। “धोंडीराम संध्या के तर्पण और दूसरे कर्मकांड करके संस्थान को प्रसन्न कर देते हैं – यही असली हिंदू हैं। सत्यशोधक समाज का सच्चा प्रतिनिधि चुना गया। आचार्य ने धोंडीराम को ‘सरसुभे’ की उपाधि दी।” (कुंभार : तमाशा : 61)

औपचारिक संवाद के दौरान पंडित धोंडीराम ने धर्मशास्त्रों और कर्मकांडों के अपने गहन ज्ञान के ज़रिए ब्राह्मणों को पूरी तरह निरुत्तर कर दिया। आचार्य को यह उम्मीद थी कि धोंडीराम हिंदू धर्म पर छाई हुई कलुषता को दूर करेंगे।

मगर इस घटना के बावजूद धोंडीराम किसी संकीर्ण धार्मिक चौखटे में बंधे नहीं। दीनबंधु पत्रिका में उस ऐतिहासिक सभा का विस्तृत विवरण तीन-चार अंकों में प्रकाशित हुआ। और फिर जहां-जहां भी वे सभा-सम्मेलनों में जाते, वहां उनका परिचय ‘शृंगेरी कुडलगी संस्थान के सरसुभे’ के तौर पर दिया जाता रहा।

लेकिन इस सम्मान का असर यह नहीं हुआ कि उनकी धर्मचिकित्सा की धार कुंद हो गई हो। मुख्यधारा के मराठी और अंग्रेज़ी अख़बारों ने उन्हें नज़रअंदाज़ करने की नीति अपनाई। बावजूद इसके, धोंडीराम ने प्रत्यक्ष संवाद और जनसभाओं के ज़रिए सत्यशोधक समाज की तालीम और जोतिराव फुले द्वारा गढ़ी गई वैकल्पिक संस्कृति का गांव-गांव में प्रचार जारी रखा।

सिर्फ दीनबंधु पत्रिका और पंडित धोंडीराम की रचनाओं में ही इन घटनाओं का ज़िक्र हुआ ऐसा नहीं है, बल्कि यह वाद-विवाद धर्म से सीधे ताल्लुक़ न रखने वाले नाटकों तक में गूंजता रहा।

सन् 1909 में छपे एक हास्य-नाटक ‘ढेरपोट्याचा फजिता’ (लेखक : दाते) में धोंडीराम और शंकराचार्य की ऐतिहासिक सभा का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन उसपर तंज साफ़ झलकता है।

नाटक में संवाद कुछ इस तरह हैं–

शामराव : “कुछ पूछो ही मत। अब अगर अछूत का स्पर्श हो भी जाए, तो भी स्नान नहीं करना है, समझे?”

गुंडूबोवा : (चिलम का कश लेते हुए) “क्यों भला? अब कोई नया क़ानून आ गया है क्या?”

शामराव : “क़ानून नहीं जनाब, हमारे जगद्गुरू अपनी कल्पना की उड़ान भरते हुए पूरे आर्यावर्त का दौरा चार घंटे में निपटाकर लौटे हैं। उन्होंने यहां की तमाम जातियों का गहराई से निरीक्षण किया और फ़रमान सुना दिया कि ब्राह्मण और ऊंची जातियों के लोग बाक़ी जातियों के साथ एक ही बैठक में बैठें और उनसे संवाद करें!”

दत्तोपंत : “ये कैसे हो सकता है? कौन से मठ के शंकराचार्य हैं ये?”

शामराव : “किसी भी मठ के हों, हैं तो हमारे धर्मगुरु ही ना?”

यह व्यंग्यात्मक प्रस्तुति दरअसल उस ऐतिहासिक सभा पर सामाजिक हलकों की प्रतिक्रिया थी – जहां पहली बार अलग-अलग वर्णों के बीच खुले तौर पर संवाद हुआ और पंडित धोंडीराम जैसे लोगों ने पारंपरिक ब्राह्मणी वर्चस्व को चुनौती दी।

समाज के ऊंची जाति वाले वर्ग को, जिन्हें अपने जन्म का बड़ा अभिमान था – उन्हें पंडित धोंडीराम का विद्वत्ता और शास्त्रीय पांडित्य खलता था। मगर इसके बावजूद भी उनका धर्म और समाज की आलोचनात्मक समीक्षा का काम कभी रुका नहीं। वे अपने रास्ते पर कायम रहे। सत्यशोधक समाज के दर्शन को अपनाते हुए, पंडित धोंडीराम ने धर्म का परित्याग किए बिना धार्मिक चिकित्सा का अभ्यास करने और धार्मिक प्राधिकार को चुनौती देने वाले प्रश्न उठाने के प्रबुद्ध कौशल का प्रदर्शन किया।

5. सार्वजनिक सत्य धर्म स्वतंत्रता और समानता के आधुनिक मूल्यों के अनुकूल है और सभी लोगों के लिए उपयुक्त है

पंडित धोंडीराम नामदेव कुंभार को भले ही शृंगेरी के आचार्य से प्रशस्ति पत्र मिला हो, लेकिन वे परंपरागत जाति-आधारित धार्मिक विचारधारा के चंगुल में नहीं फंसे। इसके विपरीत, उपलब्ध संदर्भों से ऐसा मालूम होता है कि उन्हें अपने नाम के पहले सत्यशोधक पंडित की उपाधि लगाने में खुशी होती होगी। ‘सार्वजनिक’ यानी ‘सभी लोगों के लिए’ सत्य की खोज करने वाली सत्यशोधक विचारधारा जो बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों के लिए खुली है, पंडित धोंडीराम ने हमेशा इसे हर जगह फैलाने का काम किया।

धार्मिक समारोह के बहाने इन ब्राह्मणों ने गड़बड़ी की।। सत्ता की ताकत से ये निर्दयी हो गए थे।।

ईश्वर की कृपा से इस अंग्रेजी राज्य में इन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल रही है।।

पिछले जमाने की ब्राह्मणशाही अब खतम हो रही है।। विद्या मिलने के मीठे परिणाम अब शूद्रों की बस्ती में दिख रहे हैं।।

बीते हुए गमों को याद करो।। खुद पर गर्व करो, अब तुम इंसान जैसे दिखते हो।।

झूठे शास्त्रों को जला दो और सत्य का उपदेश दो।। पंडित धोंडीराम ने तुम्हें ये सलाह दी है।। (वेदाचार : 18-20)

धोंडीराम, जिन्होंने अब तक कहीं भी ‘कानून के समक्ष सभी समान हैं’ के इस विचार का अनुभव नहीं किया था, ने इस कविता में यह विचार व्यक्त किया था कि “ब्रिटिश शासन एक अवसर है जो ईश्वर की कृपा से आया है और शूद्रों और अतिशूद्रों को तत्काल ज्ञान हासिल करना चाहिए और सच्चे धर्म का प्रचार करना चाहिए।” उल्लेखनीय है कि खुद अछूत न होने के बावजूद धोंडीराम द्वारा रचित इस कविता को अछूतों के नेता गोपालबाबा वलंगकर ने दलितों के अधिकारों के लिए 1896 में पुणे के चतुशृंगी मैदान में आयोजित एक सम्मेलन गाया था। इस दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि उन्होंने समानता और स्वतंत्रता के आधुनिक मूल्यों का सक्रिय रूप से समर्थन कैसे किया।

धोंडीराम नामदेव कुंभार के धार्मिक चिंतन में भारतीय जनमानस में आधुनिक बनने के लिए मची खलबली का संदर्भ है। सत्यशोधकों के धार्मिक चिंतन को, मिशनरियों के संपर्क के कारण आमतौर पर यह आलोचना सहनी पड़ती थी कि वे छिपे हुए ‘ईसा के सेवक’ हैं। इस आलोचना ने सत्यशोधकों के बारे में कई आम लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। पंडित धोंडीराम ने इसे पहचान लिया होगा। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म के ढांचे को पूरी तरह से उखाड़े बिना, जातिगत घृणा जैसे इसके हानिकारक हिस्सों को नष्ट करने का विचार प्रस्तुत किया। एक ओर उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए मूल शास्त्रों के आधार पर ब्राह्मण शब्द की समकालीन परिभाषा दी। दूसरी ओर, उन्होंने वेदों में कुछ अन्यायपूर्ण बातों को प्रक्षेपण मानकर सनातन धर्म से पूरी तरह से विचलित होने से परहेज किया।

पं. धोंडीराम. – सावंत, क्या आपने सोचा है कि ब्राह्मण किसे कहा जाना चाहिए? अरे, ब्रह्म को जाननेवाला ब्राह्मण। अरे, ब्रह्म को जाननेवाले में कोई भेद नहीं रह जाता। देखो, ब्राह्मण कौन है? पैठण के एकनाथ महाराज। जिन्होंने इस आलसी निकम्मे भट से पहले गरीब और जरूरतमंद महारों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान जाना, महारों को भोजन कराया और उनकी आत्माओं को शांत किया … ऐसे ब्राह्मणों को देखकर, इन हिंसक, शराबी, लोलुप ब्राह्मणों को शर्म आई होगी और उन्होंने ही ऐसे अच्छे ब्राह्मणों को अनदेखा करने के लिए वेदों में कोई श्रुति घुसेडी तो नहीं होगी? (वेदाचार)

उन्होंने सत्यशोधकों के लिए समानता का आदर्श बनाने के लिए ब्राह्मण की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित किया। साथ ही, अच्छे और बुरे ब्राह्मणों के बीच द्वैधता पैदा करके उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समकालीन सामाजिक समझ के लिए सनातन धर्म पूरी तरह से बेकार नहीं है।

सत्यशोधक पंडित धोंडीराम नामदेव कुंभार के जीवन और कार्यों का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक सत्ता के संरक्षक कहे जानेवाले लोगों ने उन्हें छोटी-सी उम्र में ही अपराध के मार्ग पर भेजने का प्रयास किया। लेकिन इसके बजाय जोतीराव फुले के प्रभाव में धोंडीराम ने संस्कृत भाषा और सनातन धर्म का अध्ययन किया। उन्होंने धार्मिक सत्ता की भाषा संस्कृत सीखी। और उसके बल पर वे धार्मिक सत्ता से संवाद और शास्त्रार्थ करते रहे। हालांकि इससे न तो वे सनातन धर्म की शिक्षाओं से बंधे रहे और न ही उन्होंने जनसाधारण से संवाद करना बंद किया। वे मराठी और दखनी भाषाओं में अखंड, कटाव, पोवाड़े, जलसा, गद्य ग्रंथों और पाठकों के पत्रों के माध्यम से अपने सत्यशोधक धार्मिक विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाते रहे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में उनके पास जनसंपर्क के सीमित साधन थे। लेकिन फिर भी उन्होंने गांव-गांव जाकर, आम के पेड़ों के नीचे, छतों पर और खलिहानों में सभाओं में भाषण देकर और समाचार-पत्रों और मुद्रित पुस्तकों के माध्यम से सत्यशोधक दर्शन को दूर-दूर तक फैलाने का हर संभव प्रयास किया। यही कारण है कि उनकी पुस्तकों के संस्करण उन्नीसवीं सदी, बीसवीं सदी और यहां तक कि इक्कीसवीं सदी में भी प्रकाशित हुए। धोंडीराम नामदेव कुंभार का धार्मिक चिंतन हमें उस समय के धार्मिक चिंतन की महत्वपूर्ण दिशाएं दिखाता है, आज 150 साल बाद भी।

(इस निबंध के लिए मुझे डॉ. बाबा अढाव, प्रो. महावीर मुळे, डॉ. अवनीश पाटिल, डॉ. मुफीद मुजावर, डॉ. रोहिणी गव्हाणे, आयु. प्रदीप राजरत्न, आयु. क्षितिज मून, श्री उत्तमराव (नाना) पाटिल, जी.ए. उगले, बापुराव घुंगरगांवकर, मोइन खान, गणेश मेरगु, रमेश चव्हाण, ओंकार मोरे से अमूल्य मदद मिली। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने सत्यशोधक समाज विषय पर मेरे अभ्यास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन; बी. खर्डेकर लाइब्रेरी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर; महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान लाइब्रेरी, पुणे; श्री शाहू लाइब्रेरी, काकड़वाड़ी की आभारी हूं।)

संदर्भ सूची

- कुंभार, धोंडीराम नामदेव, सत्यदर्पण, दीनवत्सल, मुंबई, 1893

- कुंभार, धोंडीराम नामदेव तमाशा, जगत्समाचार प्रेस, ठाणे, 1897

- कुंभार, धोंडीराम नामदेव, पेशवाईंतील जुलुमाचा पोवाडा, सत्योदय छापखाना, (प्रथम प्रकाशित 1918) मो. तु. वानखेड़े, करजगांव, 1924

- कुंभार, धोंडीराम नामदेव, वेदाचार, लोकायत प्रकाशन, सातारा (प्रथम प्रकाशित 1896) 2015.

- कुंभोजकर, श्रद्धा, सत्यशोधक पंडित धोंडिराम नामदेव कुंभार यांचे धर्मचिंतन, समाविष्ट परामर्श धर्मचिंतन विशेषांक, 42 (1-4), 227-236. ISSN (print/online): 2320-4478. पुणे, 2023

- कोहन, बर्नार्ड, कलोनिआलिझम एन्ड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, प्रिन्स्टन यूनिव्हर्सिटी प्रेस, 1996

- गवंडी, अनंत एकनाथ, महाराष्ट्राचा मार्टिन लूथर महात्मा जोतीराव फुले यांचे त्रोटक चरित्र, पुणे, 1917

- गणपत काले, गोविंद, यादें (शामिल), रायकर सीताराम (सं), आम्ही पाहिलेले महात्मा फुले , महात्मा जोतीराव फुले समता प्रतिष्ठान अनुसंधान विभाग प्रकाशन, पुणे, 1981

- तिलक, बाल गंगाधर, गीता रहस्य, पुणे, 1923

- दाते, सदाशिव वासुदेव, ढेरपोट्याचा फजिता, मुंबई, 1909

- पाटील, नारो बाबाजी महाधट शास्त्री, सत्यशोधक समाज जाहिरखबर, बडोदावत्सल छापखाना, बडोदे, 1905

- पाटील, पंढरीनाथ सीताराम, (1927 प्रथम प्रकाशित) महात्मा जोतिराव फुले यांचे चरित्र, पुनर्मुद्रण- नाग-नालंदा प्रकाशन, 2009

- पाटील, पंढरीनाथ सीताराम, महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा अल्प परिचय, (1968) पुनर्मुद्रण: म. रा. सा. सं. मंडळ, मुंबई, 1984

- फडके, य. दि., धनंजय कीर आणि स. गं. मालशे (सं), महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, म. रा. सा. सं. मंडळ, मुंबई, 2006.

- फडके, य. दि., विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र, खंड 1, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे, 1988.

- मनुस्मृती, (अनु. विष्णुशास्त्री बापट), गजानन बुक डेपो, मुंबई

- रानडे, रमाबाई (सं), मिसलेनियस राइटिंग्स ऑफ लेट ऑनरेबुल जस्टिस एम.जी. रानडे, मुंबई, 1914.

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

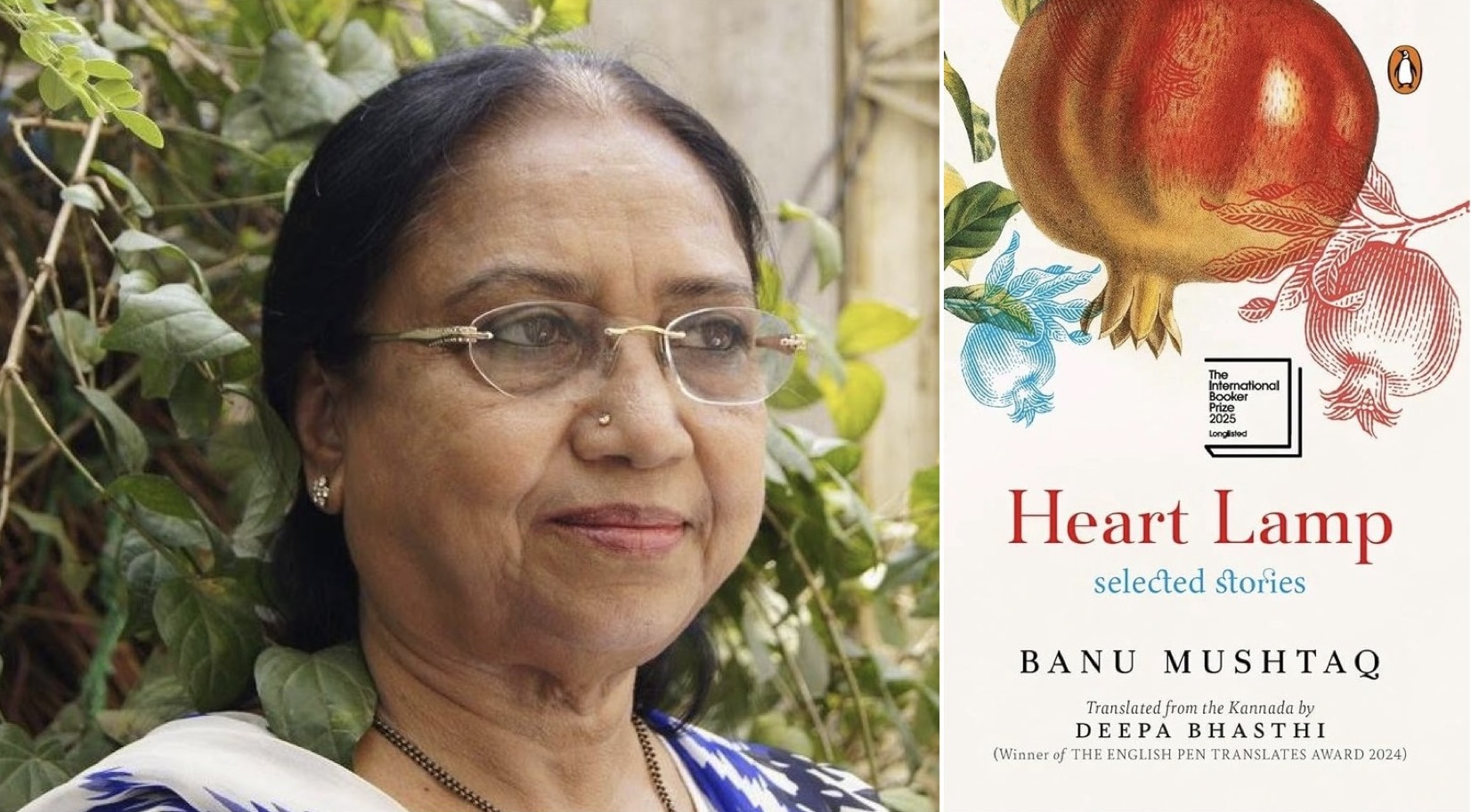

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in