औपनिवेशिक हिंदी प्रदेशों की शिक्षा व्यवस्था में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाठशालाओं में दलितों-पिछड़ों की क्या हैसियत थी? हिंदू सुधारक पिछड़ों को थोड़ी बहुत शिक्षा देने के पक्ष में तो थे, लेकिन दलित समुदाय की कोई उपस्थिति बनते हुए नहीं दिखाई देती है। ईसाई और आर्यसमाजी पाठशालाओं के चलते दलित कुछ शिक्षा हासिल कर सके थे। यहां यह देख लेना जरूरी लगता है कि हाशिए पर खड़ी इन वर्गों की लड़कियां हिंदू शिक्षा व्यवस्था में कहां थीं?

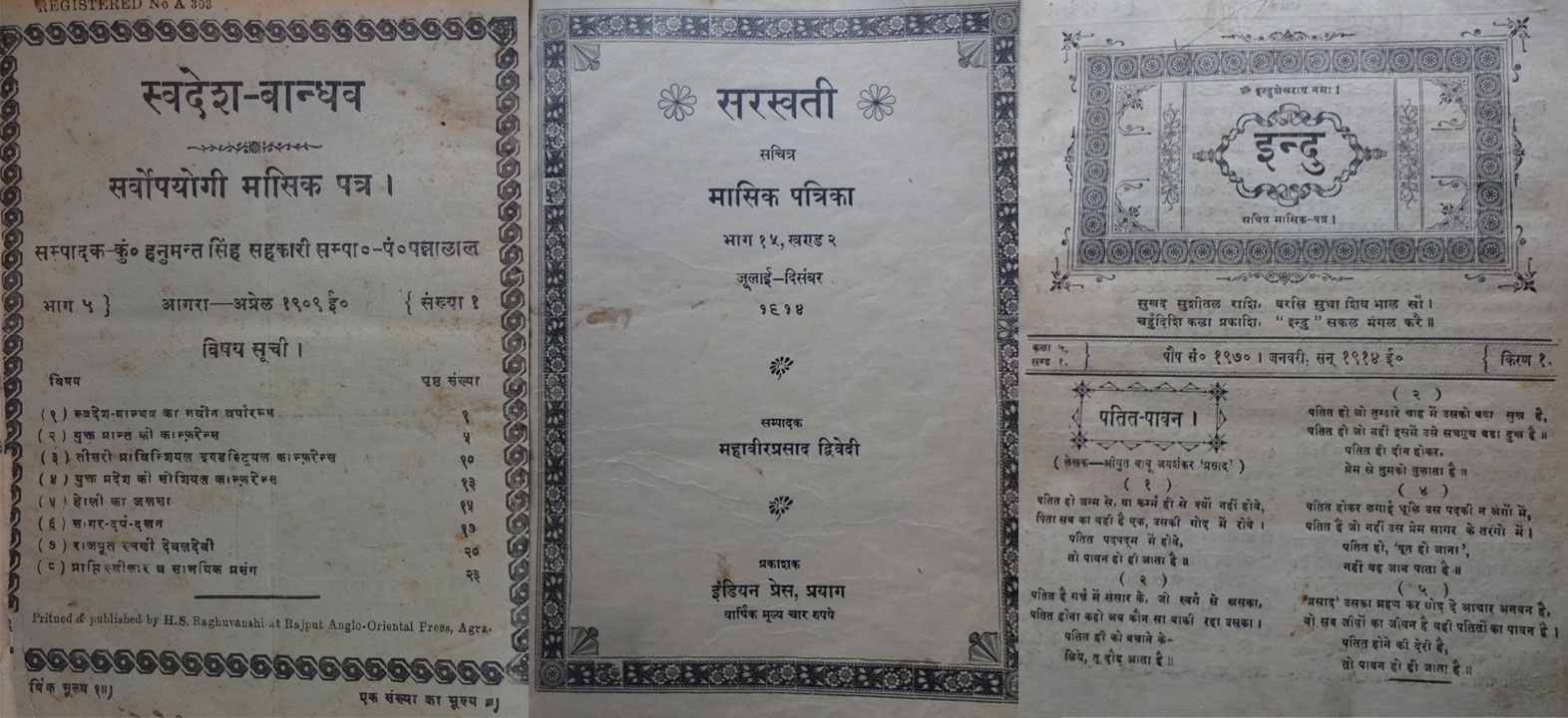

अगस्त, 1914 के ‘दी नाइन्टीथ सेंचुरी एण्ड आफ्टर’ में प्रकाशित अपने लेख में एंड्यू फ्रेजर बताते हैं कि भारत में सबसे अधिक ईसाई आदिवासी या ‘नीच जाति के हिंदू’ हुए हैं। ईसाई मिशनरियां इनको पढ़ाने-लिखाने के साथ-साथ इनके रहन-सहन को भी सुधारने का प्रयत्न करती थीं। पंजाब, मध्य प्रदेश और बंबई के ‘हिंदू ईसाइयों’ को फ्रेजर अछूत नहीं मानते थे। वे इनसे खेती कराने के पक्ष में थे। अभिजात वर्ग यह सब देख रहा था कि कैसे “चमार, कोली, भंगी कोट, पतलून और टोप पहन रहे हैं और जौंस या टॉमस बनकर निःसंकोच हाथ मिला रहे हैं।” (स्वदेश-बान्धव, अक्टूबर 1914 : 156) अगर आर्यसमाजियों ने दलितों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोला तो उसके मूल में उनका धर्मांतरण ही था।

संयुक्त प्रांत में प्रारंभिक शिक्षा की उन्नति के लिए लार्ड हार्डिंग ने विभिन्न मदों के लिए धन आवंटित किया था। आवंटित किए गए धन में कुछ हिस्सा ‘जाति विशेष में शिक्षा प्रचार’ के लिए भी था। इस धन को खर्च करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ‘नैनीताल वाली कमेटी’ कहा करते थे। आचार्य द्विवेदी ‘जाति विशेष में शिक्षा-प्रचार’ के लिए जो सुझाव देते हैं, वह हतप्रभ कर देने वाला है। वे लिखते हैं–

“शूद्रों की पढ़ाई का बंदोबस्त अवश्य होना चाहिए। जिनके हाथ का लोग पानी पीते हैं उनको हर एक स्कूल में उसी प्रकार भरती करना चाहिए जिस तरह अन्य जाति के बालक भरती किये जाते हैं। अछूत जातियों के लिए स्कूल में टाट अलग कर देना चाहिए। ऐसा कई स्कूलों में किया भी जाता है और इस पर कहीं भी लोगों ने किसी प्रकार का आंदोलन नहीं मचाया। जहां कहीं चमार, भर इत्यादि लोगों की बस्ती हो, वहां उनके लिए अलग स्कूल खोल दिया जाय। इसके लिए बजट में कुछ रुपया अलग कर दिया जाना चाहिए और जिस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोर्ड ऐसे स्कूल खोलें, उसको इसमें से उचित धन-सहायता दी जाय।” (सरस्वती, जुलाई 1913 : 380)

‘इन्दु’ (मार्च 1914) में प्रकाशित सांवल जी नागर का सुदीर्घ लेख ‘आधुनिक स्त्री शिक्षा’ तत्कालीन परिवेश को समझने के लिए कुंजी का काम करती है। साथ ही यह लेख उस दौर की वैचारिकी को भी स्पष्ट करता है। वर्ण-व्यवस्था और हिंदू गृहस्थी को नागर जी किसी तरह बचा लेना चाहते हैं। वह एक-समान शिक्षा के घनघोर विरोधी हैं। विभिन्न जाति की कन्याओं को एक ही प्रकार की दी जा रही शिक्षा को वे अनुचित मानते हैं। आधुनिक शिक्षा के चलते दलित व पिछड़ी जाति की कन्याएं अपने पेशे को त्यागकर अध्यापिका और नर्स का काम करने लगी थीं। सांवल जी नागर चाहते थे कि ये लड़कियां अपने पैतृक व्यवसाय को न त्यागें। वे लिखते है– “आधुनिक-शिक्षाक्रम में दूसरा बड़ा दोष यह है कि हर एक जाति, हर समुदाय की कन्याओं को एक तरह की शिक्षा दी जाती है। निर्धन वा धनी, ब्राह्मण वा वैश्य, सुनार वा हलवाई, लोहार या कुम्हार, क्षत्रिय वा चमार – इन सबों की कन्याओं को एक ही स्थान पर, समान शिक्षा दी जाती है।” समान शिक्षा के बदले जाति विद्यालय स्थापित करने और वर्ण-व्यवस्था के अनुसार शिक्षित किए जाने की वे बात करते है। वह चाहते हैं कि जो जिस जाति, वर्ग व समाज का हो – अपने जातीय सामाजिक रीति-नीति का भली-भांति पालन करें क्योंकि पुरखों के कार्यों को करना ‘महान कर्तव्य’ है।

वे आगे लिखते हैं– “परंतु आजकल वह बात नहीं है। सामाजिक शिक्षा का पृथक-पृथक प्रबंध न होने के कारण हमारे व्यवसाय/इंडस्ट्री का दिवाला निकल गया है। पढ़ी-लिखी स्त्रियां अपने पैतृक उद्योग को करना पसंद नहीं करतीं। कैसे कर सकती हैं? जब उन्हें उस प्रकार की शिक्षा ही नहीं दी गई तब वह कैसे कर सकेंगी। परंतु उनके न करने से उनकी संतान नहीं कर सकती और इस तरह हमारी कारीगरी का ह्रास होते-होते हम लोग यहां तक गिर गए हैं कि भोजन का भी ठिकाना नहीं रहा।”

वे आगे लिखते हैं– “क्या एक सोनार वा लोहार की लड़की, जिसने मिडिल, मेट्रीकुलेशन तक की नव्य शिक्षा प्राप्त की हो, अपने उन संबंधियों के प्रति जो दिन-रात ठक-ठक कर गहने और संदूक आदि बनाया करते हैं और जिनके प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम करना उस बालिका का धर्म है, कभी कर सकती है? क्या वह चमार की पुत्री जिसने आधुनिक प्रणाली के अनुसार शिक्षा प्राप्त की हो, अपने उन भाइयों के प्रति जो पादत्राण आदि बनाते हों – श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के पूज्य भाव उत्पन्न कर सकती है? क्या वह ब्राह्मण बालिका जो एक पवित्र याज्ञिक के यहां ब्याही गई हो, और जिसने 10, 12 वर्ष तक धोबी और ईसाइयों की लड़कियों के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त की हो, अपने उस धुआं लगने वाले याज्ञिक धर्म के प्रति उच्च भाव धारण कर सकती है?”

सांवल जी नागर सुधारकों से निवेदन करते हैं कि अधिकाधिक सामाजिक पाठशालाएं स्थापित करें ताकि पुराने व्यवसायों को जीवन-दान और बालिकाओं को आदर्श गृहिणी बनाकर उनको अपने कर्त्तव्य पालन करने के योग्य बनाया जा सके।

‘स्वदेश-बान्धव’ में प्रकाशित ‘शिक्षा का फल’ शीर्षक कहानी में सांवल जी नागर के उलट बात कही गई है। यह कहानी धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में ‘शूद्रों’ को शिक्षा देने की पैरवी की गई है।

कहानी के मुताबिक, चंपापुर नामक एक छोटे से गांव में कुछ लडकियां खेल रही हैं। लड़कियों के समूह में दो अमीर घर की हैं। उनके बारे में अन्य दो लड़कियों की बातचीत से पता चलता है कि “इनमें से एक गांव की जिमींदार की लड़की है, जिसका नाम सत्यवती है और दूसरी इसकी सखी एक नाई की लड़की है जिसका नाम गोकुली है।” जो बातचीत कर रही हैं, उसमें से पहली लड़की आश्चर्य व्यक्त करती है और उसे नाई मानने से इंकार करती है। दूसरी लड़की बताती है कि “मैं तुमसे सत्य कहती हूं कि इनमें से एक नाई की लड़की है। इसका बाप बड़ा धनवान है। अब वह नाई का काम नहीं करता है। रुपया बड़ी चीज है। यह [लड़की] उसकी एक ही संतान है इसलिए इसके माता-पिता इससे अधिक मोह करते हैं। यही कारण है कि यह ऐसे अच्छे कपड़े पहिनती और खाने खाती है कि किसी-किसी बड़े जिमींदार की लड़की को भी न नसीब होंगे।”

गोकुली सुंदर है। शील स्वभाव उत्तम है और सबसे बड़ी बात यह कि उसे संस्कृत का ज्ञान है। सत्यवती और गोकुली की मित्रता का यही रहस्य है। अब आगे की बातचीत सुनिए–

“पहली लड़की – (आश्चर्य से) गोकुली लड़की संस्कृत पढ़ी है! यह कहां और किससे संस्कृत पढ़ी? यह एक नीच जाति की लड़की और संस्कृत ब्राह्मणों की विद्या उसे कैसे मिल सकती है? अब मुझे मालूम हुआ कि तुम सचमुच हंसी कर रही हो।

“दूसरी लड़की – अब वह दिन गए जब शूद्र वर्ण के मनुष्यों के लिए संस्कृत का पढ़ना असंभव था। अब सब को एकसा ही पढ़ने का अधिकार है। इसने इस कारण ही सत्यवती के साथ एक पंडित से पढ़ा है और अब संस्कृत भाषा में बड़ी निपुण हो गई है। इसके अतिरिक्त सुई आदि का काम यह बहुत ही अच्छा करती है।

“पहली लड़की – अच्छा बहिन! क्या तुम मुझे यह समझा सकती हो कि इन नीच जाति के लोगों को पढ़ाकर ऊपर उठाने से हानि के अतिरिक्त कोई लाभ भी होगा?

“दूसरी लड़की – हानि! हानि बिलकुल नहीं और लाभ बहुत है। मुझे आवश्यकता नहीं कि मैं तुम्हारे सामने एक व्याख्यान दूं। इस विषय पर बहुत से लेख लिखे जा चुके हैं पर तुम्हारा मन रखने को कुछ बताऊंगी। अच्छा बताओ कि यदि तुम्हारा पैर कोई काट डाले तो तुम्हें दुःख होगा या नहीं?

“पहली लड़की – अवश्य होगा। पैर मेरे शरीर का ऐसा ही भाग है जैसा हाथ या पेट।

“दूसरी लड़की – तो बस तुम समझ गईं। इसी तरह ये लोग जिन्हें हम शूद्र जाति के नाम से पुकारते हैं हिंदू जाति के पैर हैं। यदि ये हमसे अलग कर दिए जाएं तो हमें केवल दुःख ही न होगा वरन हम गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे।”

(स्वदेश-बान्धव, सितंबर 1914 : 133-36)

बहरहाल, ‘शिक्षा का फल’ का कहानीकार इस चिंता से वाकिफ है कि अगर शूद्र हमसे अलग कर दिए जाएं तो हमें (अपरकास्ट हिंदू समाज) बस दुख भर नहीं होगा, अपितु हम मर ही जाएंगे। कहानीकार हिंदू धर्म को अल्पसंख्यक होता नहीं देखना चाहता। यही सत्य है उस कालखंड का। तथाकथित नवजागरणकालीन सुधारक इस प्रयास में थे कि जो हमारा स्वराज हो, उसमें वर्ण-व्यवस्था का पूरा-पूरा पालन हो। 12 नवंबर, 1927 को ‘निराला’ को लिखे एक पत्र में नंददुलारे वाजपेयी इस बात को पुष्ट करते हैं कि “वर्णाश्रम धर्म ही हमारा सर्वस्व है। इसी ने हमारी शताब्दियों से रक्षा की है – इसके तोड़ देने से सिवा हानि के लाभ नहीं।” (निराला की साहित्य साधना – तीन : 163) इस पत्र को प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इससे हम हिंदू धर्म की ऊंची जातियों की चालाकियों और नवजागरणकालीन साहित्य के दुचित्तेपन से परिचित तो होंगे ही साथ ही इस पत्र से हम जानेंगे कि हरिऔध, वाजपेयी वगैरह किस तरह की सोच दलितों, पिछड़ों और स्त्रियों के प्रति रखते थे।

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in