देश के उपप्रधानमंत्री रहे जगजीवन राम; जिन्हें प्यार से लोग बाबूजी कहते हैं, अपने समय की राजनीति के बड़े पुरोधाओं में एक थे। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर एक दलित नेता के रूप में शुरू किया था, परंतु शीघ्र ही उनकी ख्याति एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय राजनेता के रूप में फैल गई।

जगजीवन राम के सामने चार बार प्रधानमंत्री बनने के अवसर आए– सन् 1966, सन् 1977, जुलाई 1979 और अगस्त 1979 में। लेकिन हर बार षड्यंत्रपूर्वक किसी न किसी बहाने उन्हें यह पद प्राप्त नहीं हुआ। कहना अतिरेक नहीं कि प्रधानमंत्री पद की राह में जगजीवन राम का जन्मना जातिप्रथा का कलंक हमेशा अवरोधक बना।

जगजीवन राम 11 जनवरी, 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। तब 14 जनवरी, 1966 तक तीन नाम चर्चा में थे– इंदिरा गांधी, जगजीवन राम और मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी जगजीवन राम से थोड़ा आगे चल रही थीं, लेकिन मोरारजी देसाई काफी पीछे थे। के. कामराज ने जगजीवन राम की चर्चा शुरू की लेकिन अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल और उनके सहयोगियों ने उत्साह नहीं दिखाया। फिर के. कामराज ने प्रधानमंत्री पद के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की, जैसा कि लालबहादुर शास्त्री के मामले में किया गया था। लेकिन मोरारजी देसाई ने सर्वसम्मति के कदम का विरोध किया। चुनाव होना ही था तो के. कामराज इंदिरा गांधी की तरफ झुके तो जगजीवन राम ने वोट बंटने और देसाई के जीतने की कम संभावना के कारण अपना समर्थन इंदिरा गांधी को दिया। जब 19 जनवरी, 1966 को संसदीय पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान हुआ तब मोरारजी देसाई की हार हुई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं।

सन् 1977 में जनता पार्टी के समय दूसरी बार जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने से मनमाने ढंग से जयप्रकाश नारायण ने रोक दिया, जिसमें चरण सिंह ने अहम् भूमिका अदा की थी।

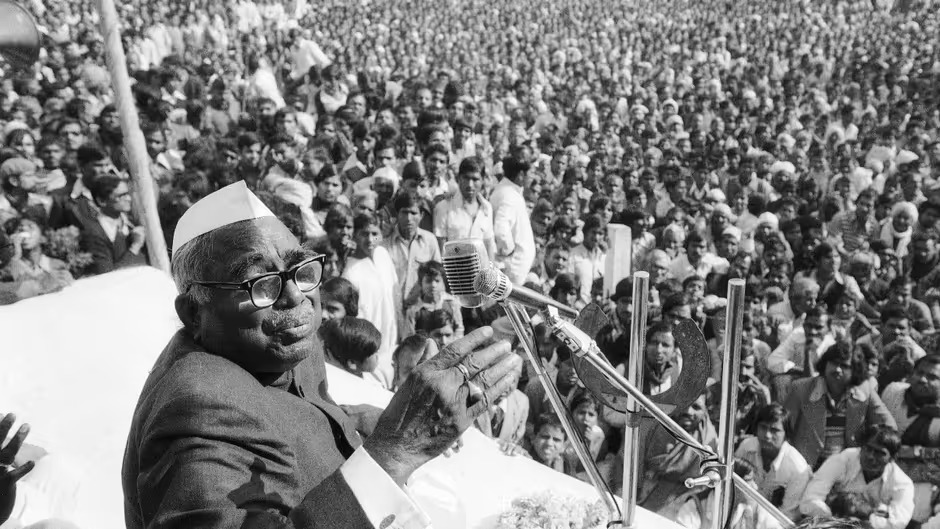

उल्लेखनीय है कि 18 जनवरी, 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा का चुनाव 20 मार्च, 1977 को कराने की घोषणा की। इससे विपक्षी दल निराश थे, क्योंकि उनके अधिकतर नेता जेल में बंद थे। उनकी सोच थी कि 60 दिन में चुनाव होने हैं, आपात स्थिति भी लागू है। विरोधी दल के नेता एक-दूसरे के विरोधी हैं और एकजुट नहीं हैं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी पुनः चुनाव जीत जाएंगीं। विपक्ष के सभी नेता निराश और हताश थे। लेकिन इसी बीच जगजीवन राम ने 2 फरवरी, 1977 को कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। वे विपक्ष में शामिल हो गए। इसके बाद जयप्रकाश नारायण सहित जनता गठबंधन के अन्य नेताओं ने 1977 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के समय यह प्रचारित किया था कि बहुमत होने पर जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री होंगे। उनलोगों ने कांग्रेस से जगजीवन राम के त्यागपत्र को कांग्रेस पर ‘जे’ बम का नाम दिया और कहा था कि इस बम से कांग्रेस का किला ध्वस्त हो जाएगा।

असल में जगजीवन राम ने कांग्रेस से अलग होकर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को आंधी-तूफान की गति दी थी, जिसके कारण चुनावी बयार बही कि जनता गठबंधन विशाल बहुमत से विजयी हुई। कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई।

लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता गठबंधन की विजय के बाद जगजीवन राम के साथ छल किया गया। चरण सिंह और मोरारजी देसाई ने कहा कि वे लोग ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे, जिसने [केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए] लोकसभा में आपातकाल के समर्थन का प्रस्ताव रखकर पास करवाया हो। चरण सिंह बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। राज नारायण ने दूत बनकर एक चिट्ठी जयप्रकाश नारायण को दी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य जे.बी. कृपालानी ने मोरारजी देसाई के नाम का ऐलान संसदीय दल के नेता पद के लिए किया।

मोरारजी देसाई ने जनता गठबंधन के नेता के नेता के रूप में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेता पद की चयन प्रक्रिया के विरोधस्वरूप जगजीवन राम ने मंत्री पद लेना अस्वीकार कर दिया। जयप्रकाश नारायण के बार-बार अनुरोध तथा छात्रों के देशव्यापी प्रदर्शन एवं मांग कि पूर्व की घटनाओं को भूलकर देशहित में बाबूजी मंत्रिमंडल में शामिल हों, की वजह से कई दिनों के बाद अंततः जगजीवन राम ने मंत्री पद की शपथ ली।

जयप्रकाश नारायण को संसदीय दल के नेता का चुनाव करवा देना चाहिए था। इस संबंध में प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैय्यर ने अपनी पुस्तक ‘एक जिंदगी काफी नहीं’ में लिखा है कि “अगर प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी में मुकाबला होता, तो जगजीवन राम आसानी से जीत जाते, क्योंकि अधिकतर सांसद उन्हें चाहते थे।”

जयप्रकाश नारायण जगजीवन राम के संसदीय दल के नेता पद को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। कुछ लोग कहते थे कि उस समय जेपी की प्राथमिकता में जगजीवन राम का नेता पद नहीं था। जयप्रकाश नारायण को यह भय था कि नेता पद का चुनाव कराने से कहीं जनता गठबंधन टूट न जाए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे जगजीवन राम को तो मना सकते हैं, लेकिन इन मोरारजी देसाई और चरण सिंह को नहीं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण का यह कार्य उनके कद के अनुरूप नहीं था। जयप्रकाश नारायण ने जल्दीबाजी में घबड़ाकर गैर-लोकतांत्रिक कार्य किया। उधर पटना में जब कुछ पत्रकारों ने जगजीवन राम से पूछा कि जनता गठबंधन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि “पहले मैं तवे पर था, अब मैं आग में गिर गया हूं।”

आज भी लोग जगजीवन राम के फरवरी, 1977 में कांग्रेस छोड़ने के ऐतिहासिक निर्णय की प्रशंसा करते हैं। पर उस समय जनता गठबंधन के कुछ नेताओं की कुर्सी की भूख इतनी प्रबल थी कि जगजीवन राम के इस निर्णय को जनता पार्टी की जीत के बाद उन लोगों ने अगर-मगर कहना शुरू किया। यदि वे कांग्रेस नहीं छोड़ते तो देश की राजनीति किस दिशा में जाती? क्या देश निरंकुशता की दिशा में आगे नहीं जाता? अधिकतर राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि वे प्रधानमंत्री होते तो न जनता गठबंधन टूटती, न सरकार कभी गिरती और न ही इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी होती। इसके बरक्स सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में प्रगति तेज़ हो जाती। भारतीय राजनीति में व्याप्त जाति-आधारित कलंक मिट जाता।

सन् 1979 में तीसरी बार जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया। लोक सभा में कांग्रेस (अर्स) के नेता यशवंत राव चव्हाण ने 11 जुलाई, 1979 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के विरुद्ध लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा और मोरारजी देसाई ने 15 जुलाई, 1979 को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी पुस्तक ‘विदाउट फीयर ऑर फेवर’ में लिखा है कि मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र देने के बाद उन्हें पत्र लिखा कि उन्हें सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाय।

इस प्रकार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी मोरारजी देसाई ने पार्टी के संसदीय दल का नेतृत्व छोड़ने से इनकार कर दिया। और फिर से राष्ट्रपति के पास दुबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई से सांसदों की सूची मांगी, जिसे जांच के बाद कुछ सांसदों की सूची और हस्ताक्षर को फर्जी पाया गया।

मोरारजी देसाई ने यह पत्र जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए जान-बूझकर दिया। उनके इस अनैतिक और आपराधिक कार्य में जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर का भी हाथ था। लोगों ने मोरारजी देसाई के सरकार का त्यागपत्र देने के बाद पुनः सरकार बनाने के दावा पेश करने की घोर निंदा की। नेताओं ने कहा कि मोरारजी देसाई ने जब संसदीय पार्टी के नेता पद के रूप में सरकार का त्यागपत्र दे दिया तो वे पार्टी के नेता पद पर रहकर कैसे ये पुनः बहुमत साबित कर सकते हैं? मोरारजी देसाई की नैतिकता और नियम-कानून के प्रति प्रतिबद्धता कहां चली गई? मोरारजी देसाई ने पार्टी को हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है। वे तत्काल त्यागपत्र दें। इसी बीच युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर ने कहा कि जब जगजीवन राम नेता बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? इस पर जगजीवन राम एवं उनके समर्थकों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिर 28 जुलाई, 1979 को चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ तब ली, जब कटु आलोचनाओं के बाद मोरारजी ने नेता पद का त्याग किया और इस भय से कि कहीं क्रुद्ध जगजीवन राम जनता गठबंधन न छोड़ दें, इसलिए उनको संसदीय दल का नेता बनाया गया।

फिर कांग्रेस (आई) द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण चरण सिंह ने बिना लोकसभा से बहुमत साबित किए 20 अगस्त, 1979 को त्यागपत्र दे दिया। पुनः कांग्रेस (आई) ने कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए जगजीवन राम का नाम प्रस्तावित किया। लेकिन बाबूजी ने शर्तों के साथ समर्थन को अस्वीकार कर दिया।

जगजीवन राम ने चरण सिंह के त्यागपत्र के बाद 20 अगस्त, 1979 को राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के पास नेता प्रतिपक्ष और नेता जनता गठबंधन संसदीय दल के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें बुलाकर हां-हां करते हुए उनके राष्ट्रपति भवन से वापस लौटने पर अन्ततः ना कर दिया। और लोकसभा भंग कर जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इस प्रकार जगजीवन राम सभी योग्यताओं के बावजूद चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गए। राजनीति में लंबी पारी और उत्तरोत्तर आगे बढ़ने वाले जगजीवन राम षड्यंत्र के शिकार हुए।

राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा लोकसभा भंग करने पर जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रपति ने एक हरिजन नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाकर संविधान विरुद्ध कार्य किया। वे लोग चुनाव बाद राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई करेंगे। इस पर किसी पत्रकार ने टिप्पणी की कि चंद्रशेखर का बयान दिवास्वप्न जैसा है। यह कॉमेडी जैसा है। जब जनता गठबंधन दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आएगी तभी महाभियोग कामयाब होगा। जब संवाददाताओं ने जगजीवन राम से उनकी प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने स्वयं प्रतिप्रश्न किया कि क्या चंद्रशेखर ठाकुर (राजपूत) नेता हैं? बाबूजी ने राष्ट्रपति द्वारा उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाए जाने का कारण नीलम संजीव रेड्डी की 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में हुई हार की कुंठा, जातीय दुर्भावना और उनकी प्रतिशोध की ज्वाला का होना बताया।

आने वाली पीढियां यह भी याद करेंगी कि कैसे जिन्होंने तानाशाही, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र बहाली के मुद्दे को जोर-शोर से उठाकर आंदोलन किया और इंदिरा गांधी की राजसत्ता को पलट दिया। फिर लोकसभा चुनाव 1977 में बहुमत पाने के बाद लोगों ने किस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया और उच्चतम स्तर पर भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा दिया। वे सत्ता के लिए निम्न स्तर के घात-प्रतिघात किए। महाभारत युद्ध की तरह आपस में खूब लड़े। आपस में कई छल-कपट किए, जिसमें उन्हें छिन्न-भिन्न होने और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। कथित क्रांतिकारी जनता गठबंधन बिखर गया। लोगों को जनता गठबंधन के ऐसे नेताओं से बेहद अरुचि उत्पन्न हुई। अंततः ढ़ाई साल के अंतराल पर इंदिरा गांधी की पुनः सत्ता में वापसी हो गई।

1979 में लोकसभा भंग होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस (आई) ने अपने बयान में कहा कि हम जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, पर उनकी जनता गठबंधन और राष्ट्रपति ने ही उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। मध्यावधि चुनाव 1980 के पूर्व कांग्रेस (आई) ने जगजीवन राम से कांग्रेस में वापस आने की गुजारिश की और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद देने की पेशकश भी की, जिसे जगजीवन राम ने अस्वीकार कर दिया।

संदर्भ ग्रंथ :

- कुलदीप नैय्यर, एक जिन्दगी काफी नहीं, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016

- नीलम संजीव रेड्डी, विदाउट फीयर ऑर फेवर, रेमिनसेंसेज एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अ प्रेसीडेंट, अलाइड पब्लिशर्स लिमिटेड, 1989

(संपादन : अमरीश/राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in