इन दिनों महाराष्ट्र के नंदुरबार से लेकर मालवा (मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान तक), मेवाड़ (दक्षिण-मध्य राजस्थान), हाड़ौती (कोटा, झालवाड़ और बारां), राजस्थान के ही खैराड (बूंदी और भीलवाड़ा का एक इलाका), ढूंढाड़ (दोसा, टोंक और जयपुर) तथा मारवाड़ (जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली) और गुजरात व दिल्ली से लाखों की तादाद में लोगों का पैदल, बस, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन और मोटर कारों आदि परिवहन के विभिन्न माध्यमों से राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण इलाके में स्थित रामदेवरा नामक स्थान पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। सड़कों पर धीरे-धीरे चल रहे लाखों लोग अपने हाथ में पांच रंगों का एक झंडा उठाए हुए हैं, जो बौद्ध धम्म के ध्वज पंचशील से मिलता-जुलता है। इनकी जुबान पर ‘जय बाबा री’ का नारा है। रास्ते में जगह-जगह इन यात्रियों, जिनको जातरू कहा जाता है, की सेवा करने के लिए राम रसौड़े (राम की रसोई) खोले गए गए है। यह एक प्रकार से कम्युनिटी किचन है, जिसे विभिन्न गांव, मोहल्लों और शहर के लोग आपस में मिलकर महीने भर के लिए संचालित करते हैं।

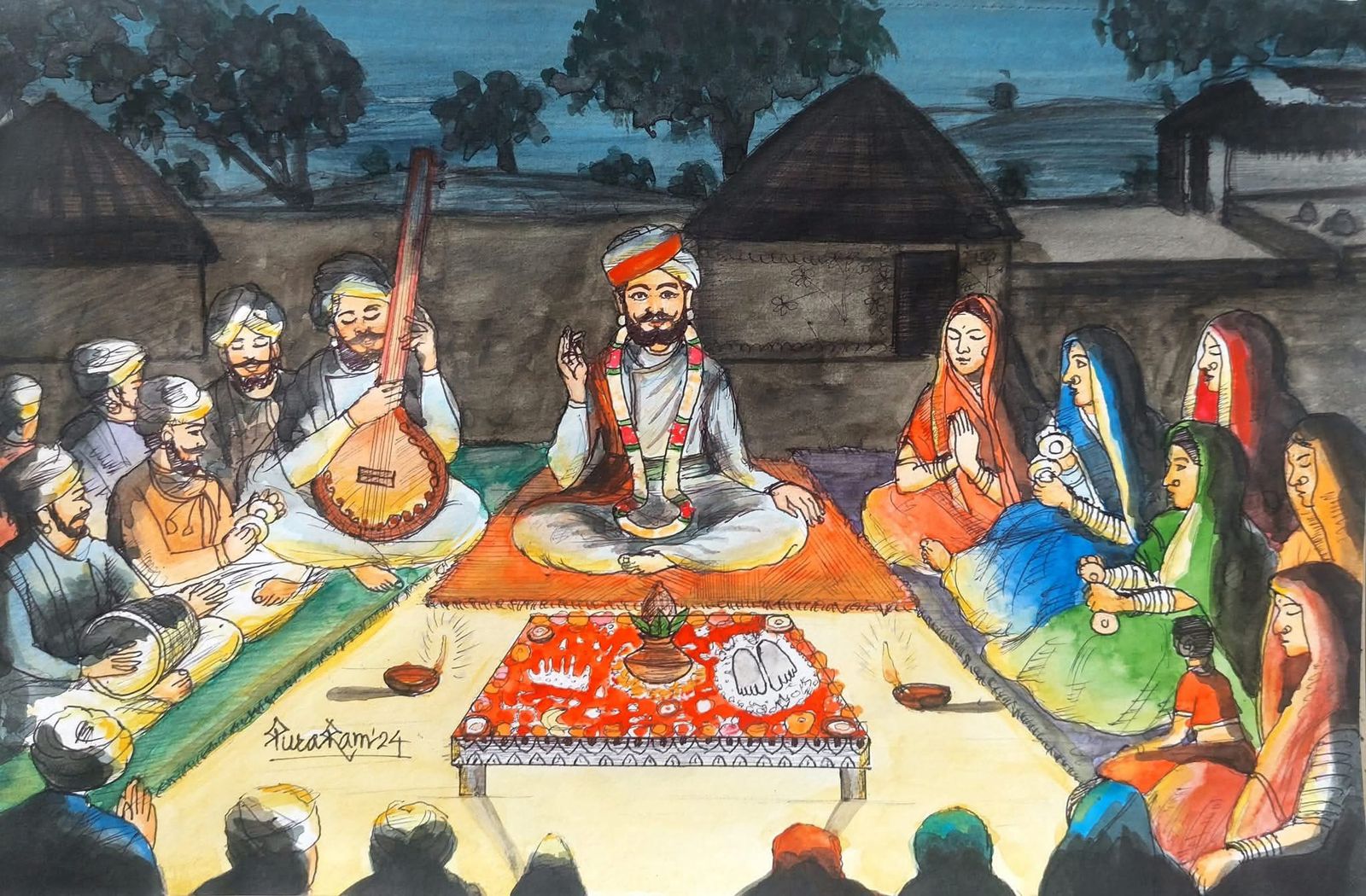

भादो महीने में यह जात्रा चलती है। यह कांवड़ यात्रा से सर्वथा भिन्न है। इसमें लोग बिना किसी प्रकार का जाति या धर्म का उन्माद फैलाए अनुशासित होकर चलते हैं। रास्ते में जहां भी जगह मिलती है, वहां विश्राम करते हैं, राम रसौड़ों में खाना खाते हैं और बाबा (रामदेव पीर को प्यार से लोग बाबा कहते हैं) के भजन गाते हैं।

हालांकि कुछ साल पहले मैंने इन यात्रियों के संबंध में आलेख में सवाल उठाया था कि यह झंडा लेकर वे किधर जा रहे हैं। इसके पीछे मकसद यह था कि क्या वे जानते हैं कि रामदेव पीर की विचारधारा क्या थी, उनका इतिहास क्या है और आज उनके नाम पर क्या चल रहा है?

भारत जैसे जातिवादी देश में यह रामदेवरा जात्रा एक अध्ययन का विषय हो सकता है, जिसके दौरान घनघोर जातिवादियों के गांवों से होकर गुजरने वाले इन जातरूओं के साथ किसी प्रकार के भेदभाव या छुआछूत की घटनाएं सामने नहीं आती हैं, क्योंकि रामदेव पीर का संदेश जाति से ऊपर उठने का था। इसलिए इस जात्रा के दौरान लोग उनके संदेशों का पालन करते हैं और जातरूओं की बिना किसी भेदभाव के सेवा करते हैं।

गौरतलब है कि आज से बीस साल पहले तक इस जात्रा में बहुत कम लोग चलते थे। जो रामदेवरा जाते भी थे, उनमें अधिकांश दलित-बहुजन समुदायों के लोग होते थे।

इन जातरूओं की मंजिल होती है– जैसलमेर का रामदेवरा (रुणिचा) गांव, जहां चौदहवीं सदी के इस सूफी संत की समाधि बनी हुई है। रामदेवरा में हर साल आयोजित होने वाला यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है। वस्तुत: इस मेले को ‘वंचितों का मेला’ कहा जा सकता है। यह सामाजिक एकता और दलित-बहुजन चेतना का प्रतीक है, जिसमें लोग जातिगत और धार्मिक भेदभाव को भुलाकर एकजुट होते हैं।

कौन थे रामदेव पीर?

रामदेव पीर चौदहवीं सदी के एक विद्रोही संत भी थे, जिन्होंने वर्णवादी व्यवस्था और ऊंची जातियों के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष किया। सवर्ण इतिहासकारों ने रामदेव पीर की इस विद्रोही पहचान को दबाने की कोशिश की और उन्हें राजा अथवा अवतार बताकर उनकी क्रांतिकारी विरासत को कमतर करने का प्रयास किया है। जबकि उनकी श्रमणधर्मी पहचान और उनके द्वारा अपनाया गया महाधर्म दलित-बहुजन आंदोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है।

महाधर्म राजस्थान के मालवा और गुजरात के कच्छ तथा सिंध इलाके में बारहवीं सदी के आसपास पनपी एक आध्यात्मिक परंपरा है। इसमें हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम मतावलंबी शामिल थे। इस पंथ पर नाथों, सिद्धों और सूफी-संतों का काफी प्रभाव रहा है। इसके अनुयायी गुप्त साधना में विश्वास करते थे। वे रात्रि जागरण करते थे, जिसे जम्मा जागरण कहते थे। बौद्ध पद्धति के पूजा-पाठ में महाधर्म माननेवालों का विश्वास रहा। इन्हें कालांतर में बीज मार्गी और अलखनामी आदि नामों से भी अलग-अलग इलाकों में जाना गया।

रामदेव पीर को हिंदू समुदाय में ‘बाबा रामदेव’ और मुस्लिम समुदाय में ‘रामसा पीर’ के नाम से माना जाता है। रामदेव जी ने खोजा निज़ारी इस्माइली पंथ में दीक्षा ली थी, जो सूफी परंपरा से प्रेरित एक समन्वयवादी संप्रदाय था। उन्होंने अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता और कर्मकांडों से मुक्त होने की शिक्षा दी।

उनकी समाधि स्थल रुणिचा (रामदेवरा) में आयोजित होने वाला भादवा मेला इस एकता का जीवंत उदाहरण है, जहां लाखों हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु एक साथ बाबा की समाधि की ज़ियारत (दर्शन करने) के लिए आते हैं। इस मेले में 90 प्रतिशत से अधिक श्रद्धालु दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदायों से होते हैं, जो रामदेव पीर की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है।

हालांकि आजकल पोकरण को रामदेव पीर की विरासत से अधिक परमाणु बम के परीक्षण के लिए जाना-पहचाना जाता है और रामदेव पीर के भी लौकिक और आध्यात्मिक पक्ष को विस्मृत करके उनका अवतारवादी और चमत्कार करने वाला मदारी पक्ष सचेतन रूप से उभारा गया है। उनके बारे में लिखित रूप में जितनी चीजें नहीं मिलती है, उससे कई गुणा ज्यादा सामग्री लोक की स्मृति में मौजूद पदों, कथानकों से हासिल होता है। रामदेव पीर खालिस रूप से एक ऐसे अद्भुत संत थे जिन्होंने लगभग छह सौ साल पहले के समाज में जाति, वर्ण, कुल और धर्म की सीमाओं के परे जाकर अपना रास्ता खुद चुना और उनकी बताई राह पर आज भी लाखों लोग यकीन करके उस पर चल रहे हैं।

रामदेव पीर के हिंदूकरण का प्रयास

आजकल जिस प्रकार से हर दलित-बहुजन लोकनायक और उनके विचारों का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, उससे रामदेव पीर भी कैसे अछूते रह सकते हैं। उनकी समाधि पर भी भगवा वस्त्र चढ़ाया जाना स्वाभाविक ही है। लेकिन उससे भी भयानक है रामसा पीर को बाबा रामदेव ही नहीं, बल्कि हिंदुआ सूरज (हिंदुओं का सूरज) तथा गौरक्षक घोषित कर देना। कुछ लोगों ने ऐसा भी लिख दिया है कि वे बहुत कम आयु में गायों की रक्षा करने के लिए औरंगजेब से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हिंदू-मुस्लिम की पहचान से परे एक समन्वयवादी क्रांतिकारी संत को सांप्रदायिक सांचे में फिट कर देने की कोशिश विगत दो दशकों से जारी है, लेकिन इतिहास को झुठलाने से तथ्य नहीं बदल जाते हैं।

रामदेव पीर का समय और औरंगजेब के समय में समैक्य ही नहीं है। चौदहवीं सदी (लगभग 1352 -1385) रामदेव पीर के जन्म के समय मुहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसके बाद दौलत खान लोधी, खिज्र खान, मुबारक शाह और मुहम्मद शाह का शासन रहा। यह अवधि दिल्ली सल्तनत के लिए अस्थिरता का समय था। इसी कालखंड में तुगलक वंश का अंत हुआ और सैयद वंश का उदय हुआ। औरंगजेब का शासन तो 1658 से 1707 के मध्य रहा। मुगलकाल की शुरुआत ही सोलहवीं शताब्दी (1526) में बाबर द्वारा पानीपत के मैदान में इब्राहीम लोधी को हराने के साथ हुई।

इस प्रकार हम पाते हैं कि रामदेव पीर के समय और मुगलकाल के आरंभ के बीच करीब-करीब डेढ़ सौ साल का फासला है।

इतना ही नहीं, रामदेव पीर की समाधि को ध्यान से देखें तो यह इस्लाम धर्मावलंबियों के कब्रों पर बनाई जाने वाली मजार जैसी एक संरचना है। लेखिका डॉ. कुमुद शर्मा अपने शोध ग्रंथ ‘लोकनायक बाबा रामदेव : लोकधर्म और लोक परंपरा’ में लिखती हैं– “रामदेव जी की समाधि पर मजार बनी हुई है। रामदेव जी की पूजा-पद्धति देखने से यह भी प्रतीत होता है कि रामदेव जी का मुस्लिम पीरों से संबंध रहा था।” (पृष्ठ 133-134)

डॉ. सोना राम विश्नोई, जिन्होंने रामदेव पीर पर गहन अध्ययन और लेखन किया है, अपनी किताब ‘बाबा रामदेव का इतिहास एवं साहित्य‘ के पृष्ठ संख्या 21 पर लिखते हैं कि रामदेव जी की और उनके पूर्वजों की समाधियां रुणिचा में बनी हुई है, जिनमें से एक पर कुरान की आयत खुदी है, जिसमें ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने का उल्लेख है।

‘मिक्सिंग इन द कलर ऑफ रुणेजा’ की लेखिका मीरा रेयम बिनफोर्ड द्वारा अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 126 पर की गई टिप्पणी विचारणीय है। वह लिखती हैं– “रामदेव पीर की मजार के पास जो मजार है, वह उनकी मां की है, उस पर कुरान की आयत अंकित है– ‘सब कुछ जो होता है, वह ईश्वर का कार्य है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है।’” लेखिका डोमनिक शीला खान अपनी किताब ‘कन्वर्जन एंड शिफ्टिंग आइडेंटिटी : रामदेव पीर एंड द इस्माईलीज इन राजस्थान’ के ‘द निजारी दावा इन राजस्थान’ शीर्षक आलेख में इस्माइली शिया निजारी पंथ और रामदेव पीर के मध्य के अंतर्संबंधों की विस्तार से व्याख्या करती हैं। डोमनिक के मुताबिक रामदेव को मानने वाले लोग जम्मा, मुकाम, बारगाह, गादी, तकिया और धुणी जैसे शब्दों का बहुतायत में उपयोग करते हैं, जो निजार परंपरा से आए हैं।

निजार परंपरा का उद्गम

आपकी जेहन में यह सवाल अब तक आ चुका होगा कि यह निजार पंथ आखिर है क्या? इतिहास हमें बताता है कि 1094 ईस्वी में इजिप्ट के फातमीद खलीफा इस्माईली इमाम अल मुंतसीर बिल्लाह के निधन के बाद इस्माईली लोग दो भागों में बंट गए। जो लोग इमाम के बड़े बेटे निजार के साथ रहे, वे निजारी कहलाये तथा जो छोटे बेटे मुस्ताली के साथ गए वे मुस्तालियन कहलाए। भारत में निजारी लोग खोजा नाम से प्रसिद्ध हैं और मुस्तालियन बोहरा कहे जाते हैं। अलग होने के बाद शाह निजार ने ईरान के अलामूत दुर्ग पर अपना राज्य कायम किया तथा वहां से धर्म प्रचार के लिए मिशनरी भेजने प्रारंभ किए। भारत में फैले इस्माइली संत के रूप में नुरूद्दीन नजरानी उसी साल यानी सन् 1094 में आए। ईरान से भारत पहुंचे इस सूफी संत ने खरवा, कुनबी, कोरी, मेघ आदि दलित-बहुजन जातियों के बीच निजारी मिशनरी के रूप में काम शुरू किया। पीर नुरूद्दीन ने अपनी पहचान को गुप्त रखा तथा नया नाम सतगुरु नूर धारण किया। उन्हीं के धर्मोपदेश से सतपंथ की जोत जली जिसे इमाम शाह ने अहमदाबाद के नजदीक पीराना में आगे बढाया।

प्रसिद्ध इतिहासकार और बौद्ध धर्म के अध्येता तारा राम गौतम बताते हैं कि राजस्थान में बाबा रामदेव जी दलित जातियों के आराध्य और पूजनीय देव रहे हैं। बाबा रामदेव इस्माइलिया पंथ में खोजा और फिर निजारी संप्रदाय के सबसे बड़े प्रचारक रहे। इस्माइलिया पंथ में उन्हें पीर कहा जाता है। निजारी पंथ की कई धुणियां (अराधना स्थल) प्रसिद्ध रही हैं। यह पंथ हिंदू-मुस्लिम समन्वय का संदेश देनेवाला पंथ था। यह पंथ हिंदू धर्म से बाहरी पंथ था और मुस्लिम धर्मावलंबी वाले भी इससे दूरी रखते थे। जब पीराना में इमामशाह की धुणी स्थापित हुई तब बाबा रामदेव पीर उनसे मिलने गए और निजारी बन गए तथा तब से वे नेजा धारी (नेजा मतलब झंडा) कहे जाने लगे।

रामदेव पीर को मानने वाले लोग उनको नकलंग (निष्कलंक) नेजा धारी कह कर पुकारते हैं और उनके भजनों में ‘पिछम की धरां सूं मारा आलम राजा आया हो’ जैसे भजन गाए जाते हैं। यह पश्चिम ईरान से शाह आलम निजार के आने की बात है। यह वही शाह निजार हैं, जिन्होंने ईरान के अलामूत में अपना राज कायम किया था। रामदेव पीर के भजनों को बानी (वाणी ) कहा जाता है। इनमें भी शाह निजार, नकलंग, आलम राजा, अलामूत, मुल्तान, मक्का, शम्स, नूर और मतंग जैसे शब्द मिलते हैं।

रामदेवरा में उनकी समाधि पर पांच वक्त की पूजा, वहां कब्रों का होना, आधी आयत तथा रामदेव को पीर की पदवी सहित सैंकड़ों ऐसे अकाट्य प्रमाण मिलते हैं, जो साबित करते हैं कि रामदेव पीर का मार्ग तत्कालीन समाज में हिंदू-मुस्लिम समन्वय का मार्ग था। आज भी रामदेव पीर की समाधि पर मुस्लिम धर्मावलंबियों का आना यह दिखाता है कि उनका रिश्ता सूफी इस्लाम से काफी नजदीकी रहा है।

रामदेव का अलौकिक रूप, जाे जनमानस में बना दिया गया है

रामदेव पीर का जो अलौकिक स्वरूप आमजनों में बनी हुई है, उसमें वह देवता हैं और अपने चमत्कारों के ज़रिए लोगों के अनेक रोगों को ठीक करते हैं या संकटों का समाधान करते हैं। इस प्रकार की अंधश्रद्धा ने उनके वास्तविक व्यक्तित्व को बहुत क्षति पहुंचाई है। रामदेव पीर जैसे युगांतरकारी संत के असली जीवन-दर्शन को नष्ट करके धर्म के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले लोगों ने विभिन्न चमत्कारों की कहानियां गढ़ीं। ऐसा हर महापुरुष के जीवन के पश्चात् होता रहा है। यह रामदेव पीर के साथ भी हुआ।

तक़रीबन छह दशक पूर्व रामदेव पीर के कुछ वंशजों और डिंगल (पश्चिम राजस्थान में वीर रस की कविताओं की एक शैली बोली) कवियों ने मिलकर ‘खम्मा खम्मा’ (लोकगीत) की तर्ज़ पर इन चमत्कारी कथाओं को भजनों की शक्ल में ढाला और जन-जन तक पहुंचा दिया। रामदेव पीर जैसे पर्यावरणप्रेमी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील सोच के व्यक्तित्व पर देवत्व अधिरोपित किया गया तथा उनके समय की कुछ घटित और अघटित घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया गया। यहां तक कि एक महान आध्यात्मिक उपदेशक व सुधारक को सड़क पर साधारण नजरबंदी का खेल दिखाने वाले जादूगर की भांति निरुपित किया गया।

रामदेव पीर के नाम पर प्रचलित चमत्कार कथाओं की प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर के समय, स्थान और पात्रों के बारे में ऐतिहासिक सबूतों का नितांत अभाव है।

रामदेव पीर से मेरा जुड़ाव और आरंभिक सवाल

मेरा अपना परिवार पांच पीढ़ियों से रामदेव पीर के मंदिर की पुरोहिताई करता आ रहा है। विरासत में यह काम मुझे भी मिला। मात्र 6 वर्ष की आयु से 15 वर्ष का होने तक मैंने भी रामदेव जी के मंदिर में पूजा-अर्चना करने का काम किया। बचपन से ही अक्सर उन्हें लेकर मेरे मन में कई जिज्ञासाएं उठती रहीं, जो वयस्क होने पर प्रश्नों में बदल गईं। बाद में मैंने उनके जवाब खोजने का मार्ग ढूंढ़ लिया।

मुझे रामदेव पीर के जन्म की चमत्कारी कथा हमेशा अविश्वसनीय लगती रही। सोचता था कि किसी का भी जन्म बिना मां-बाप के कैसे हो सकता है? कैसे रामदेव जी बिना पैदा हुए ही ‘कुमकुम केरा चरण धराते’ (एक भजन) अजमल जी (रामदेव पीर के पिता) के घर पहुंच गए?

मेरा मन ऐसे ही प्रश्नों से आकुल रहता था कि छोटी-छोटी लड़ाईयों पर ‘ख्यातें’ और ‘रासो’ रचने वाले चारण कवियों ने ‘रूणिचा के राजा’ के सम्मान में रचनाएं क्यों नहीं लिखी? आखिर वंशावली गायकों, पोथी वाचकों और वंश प्रशंसकों की नजर से रामदेव जी कैसे उपेक्षित रह गए? बचपन में यह भी देखा कि उनदिनों बाबा रामदेव सिर्फ कुछेक दलित जातियों के ही आराध्य थे। दलित ही उन्हें मानते और पूजते थे। दलित बस्तियों में ही रामदेव जी के पगलिये (चरण चिह्न) हुआ करते थे। छोटे-छोटे चबूतरे, जहां पर शुक्ल पक्ष की हर बीज (द्वितीया) को दीपक और धूप किया जाता था। तब कहीं भी रामदेव जी की मूर्ति नहीं होती थी। पगलियों को भी ‘अलख जी के पगलिये’ कहा जाता था और उनकी पूजा करने वाले लोग ‘अलखनामी’ कहे जाते थे, जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म तथा वैदिक मान्यताओं से असहमति रखते थे।

प्रारंभ में रामदेवरा जाने वाले जातरू भी दलित व पिछड़ी जातियों के ही लोग होते थे। बाद में अचानक रामदेवरा जाने वालों में सभी जातियों व संप्रदायों के यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी गई। अब तो रामदेवरा के जात्रा में सभी समुदाय शरीक होने लगे हैं। लेकिन आज भी रामदेव पीर के अधिकांश मंदिर दलित-पिछड़े समुदायों की बस्तियों में ही देखने को मिलते हैं।

इतिहास में रामदेव पीर का जिक्र क्यों नहीं?

मेरे मन में यह भी विचार कौंधता रहा कि शास्त्रों पर एकाधिकार रखने वाले पुरोहितों ने कथित ईश्वर के हर रंग व रूप (चाहे वह नरसिंह रूप में आए या छली वामन के रूप में अथवा वराह के रूप में) सब अवतारों पर शास्त्र रचे, श्लोक लिखे, चौपाईयां लिखीं, आरतियां गाईं, मगर रामदेव पीर के मामले में धर्मशास्त्रों के ठेकेदार एकदम मौन कैसे रहे? कहीं कोई ग्रंथ नहीं, जिसमें रुणिचा के रामदेव जी का जिक्र भी हो। आखिर यह सब कैसे हुआ?

कुछ सवाल ऐसे भी

कईं लोगों ने यह सवाल उठाए हैं कि रामदेव पीर के समय में जातिगत भेदभाव का पश्चिमी राजस्थान में क्या स्वरूप रहा होगा? क्या इस रेतीले प्रदेश में मनुस्मृति कठोर तरीके से लागू किया गया था? क्या वर्ण-व्यवस्था और जाति व्यवस्था का घेरा इतना मजबूत था कि लोग दलित जातियों के लोगों की छाया तक से परहेज करते थे?

ऐसे प्रश्नों को उठाने वाले अनुमान लगाते हैं कि प्राचीनकाल में राजस्थान में वर्ण-व्यवस्था का अनुपालन कठोर तरीके से नहीं होता था। लोग एक साथ बैठते थे। खेतों में एक साथ काम करते थे। आबादी बहुत घनी नहीं थी। लोग अलग-अलग प्रकार के व्यवसाय में लगे रहते थे। एक-दूसरे की जरूरतों, विनिमय और एक-दूसरे के यहां काम करके अपना काम चलाते थे। ऐसे में अस्पृश्यता की भीषणता वैसी नहीं रही होगी, जैसी कि आज देखने को मिलती है।

अगर ये अनुमान सही हैं तब सवाल उठता है कि अगर छुआछूत का स्तर भीषण नहीं था, तब रामदेव जी ने अछूतों का क्या उद्धार किया? रामदेव जी के जीवनकाल में ऐसे क्या प्रसंग मिलते हैं, जिनसे जाहिर होता हो कि इन कामों के जरिए उनका छुआछूत मिटाने का कार्य आगे बढ़ा? रामदेव जी पर शोध करने वाले विद्वान लेखकों तक ने अपने शोध ग्रंथों में अछूतोद्धार के सबूत के रूप में यह लिखा कि रामदेव जी के झंडे (ध्वज) में पगलिये अंकित है। अब पगलिये अंकित होने से अछूतों का उद्धार कैसे हो गया?

कई लोगों का यह भी मत है कि वे उस वक्त की निम्न मानी जाने वाली जातियों के बीच जाकर जम्मा जागरण करते थे। यह उनका अछूतोद्धार का सबसे महान कार्य बताया जाता है। मगर जम्मा जागरण भी तो महाधर्म में पहले से ही मौजूद रहा है। खींवण-रणसी (दलित संत खींवण और रामदेव पीर के दादा रणसी) और धारु-उगमसी (दलित संत धारु मेघ और उगम सिंह) जैसी जोड़ियां यह तो पहले भी कर रही थीं। फिर रामदेव जी ने अलग से क्या अनूठा किया? वे निम्न बताई जाने वाली जातियों के घर तो जम्मा जागरण में गए, मगर क्या रामदेव जी के घर कभी कोई जम्मा जगाया गया, जिसमें सभी जाति के लोग शामिल हुए हो? क्या उनके यहां कोई सामूहिक सहभोज आयोजित हुआ? एक ही पनघट से पानी भरने अथवा निम्न वंचित जातियों को बराबरी का अधिकार देने जैसे कोई कदम रामदेव जी उठा पाए? क्या वे उस वक्त के शासकों-सामंतों से वंचित वर्ग को हक दिलाने के लिए लड़े? ऐसा तो कहीं नजर नहीं आता है। फिर रामदेव जी अछूतोद्धारक, दलित प्रतिपालक और समानता के प्रतीक के रूप में क्यों स्थापित किए गए? जब उस वक्त इतनी भीषण अस्पृश्यता थी ही नहीं तो उन्होंने छुआछूत कैसे मिटाई?

लगभग ऐसे ही प्रश्न रामदेव जी को हिंदू-मुस्लिम एकता का महानायक बनाए जाने को लेकर भी उठाया जाता है? क्या 14वीं सदी में तत्कालीन हिंदुओं व मुस्लिमों के मध्य इतनी गहरी घृणा व द्वेष का भाव था, जैसी नफरत आज परिलक्षित होती है? उस दौर में मुस्लिम तो बतौर शासनकर्ता समूह मौजूद थे और हिंदू शासकों व मुस्लिम शासकों के बीच कभी नफरत व कभी प्रेम के रिश्ते थे। राज्य विस्तार और लगान आदि की लड़ाईयां थीं। आम जनता उसमें पिसती रहती थी। उथल-पुथल भरे उस दौर में हिंदू-मुस्लिम जनता के बीच कितनी घृणा थी या प्रेम था, इसका कोई वर्णन रामदेव जी के साहित्य में नहीं आता है, और न ही ऐतिहासिक तथ्य इसे लेकर कुछ ज्यादा कहते हैं। उस दौर में मुस्लिमों की आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं रही होगी। वे बादशाहों की सेना के साथ ही आते-जाते रहते होंगे। ऐसे में हिंदू प्रजा से उनका संपर्क भी नगण्य रहता होगा, ऐसी स्थिति में हिंदू-मुस्लिम एकता की जरूरत किसे और क्यों रही होगी?

हिंदू-मुस्लिम एकता, जिसकी आज जरूरत है, वह उस समय के लिए आवश्यक शायद नहीं थी। तब रामदेव पीर ने हिंदू-मुस्लिम एकता कैसे स्थापित की? न तो रामदेव जी किसी बड़ी रियासत के राजा थे कि वे अपने राज्य में हिंदू-मुस्लिम को साथ करते और न ही उन्होंने कोई नया पंथ अथवा धर्म संप्रदाय चलाया, जिसमें दोनों समुदायों को दीक्षित करके एक करते। ऐसे में सिर्फ ‘राम सा पीर’ कहे जाने मात्र से यह कैसे मान लिया जाए कि वे कौमी एकता के प्रतीक थे?

रामदेव पीर के लोक-इतिहास से साक्षात्कार

इसी प्रकार के सैकड़ों सवालों से कई बरसों तक जूझने के बाद मैंने वर्ष 2004-05 में इस पर शोध कार्य करना प्रारंभ किया। बाड़मेर जिले में स्थित रामदेव पीर की जन्मस्थली उण्डु काश्मीर से लेकर उनके समाधि स्थल रामदेवरा तक दर्जनों स्थलों की यात्राएं की। रामदेव पीर पर रचित साहित्य का अध्ययन करने और उनसे संबंधित लोगों के साक्षात्कार से कई रोचक और अलग तथ्य प्रकट हुए, जो अब तक सामने नहीं आए थे।

रामदेव पीर के जन्म को लेकर तीन तरह की बातें मुख्य रूप से सामने आईं। पहला मत अवतारवादियों का है, जो रामदेव जी को द्वारकाधीश कृष्ण का अवतार बताते हैं। ज्यादातर रामदेव भक्तों का इस अवतारवादी कथानक में दृढ़ विश्वास है। हालांकि यह निरा चमत्कारपूर्ण, अवैज्ञानिक और अतार्किक मत है। यह विभिन्न संत कवियों की बानियों में पाया जाता है तथा लोकमानस में व्याप्त किंवदंतियों में इसका वर्णन आता है। इसके पक्ष में किसी प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं।

दूसरा मत रामदेव पीर को तंवर (तोमर) वंशी क्षत्रिय के रूप में प्रतिपादित करता है। इसके प्रमाण के रूप में मारवाड़ राज्य की पुरानी ख्यातों (बहियों), बातों (जनश्रुति), शिलालेखों, हस्तलिखित ग्रंथों व तंवरों के भट्ट ग्रंथों में प्रचुर सामग्री विद्यमान है, जिनसे पता चलता है कि रामदेव पीर की माता का नाम मैणादे व पिता का नाम अजमल था। ये तंवर क्षत्रिय और तंवर अनंगपाल (द्वितीय) के वंशज थे, जिन्हें भारत का चक्रवर्ती सम्राट कहा गया।

“तंवर अपनी वंशावली पांडवों से मिलाते हैं। तंवरों का राज दिल्ली में बहुत मुद्दत तक रहा है और इसी सबब से यह कहावत चली आती है कि ‘जब तब दिल्ली तंवरों की’। मारवाड़ में तंवर तूंवरावटी से आए हैं। यहां रामदेव जी तंवर बड़े करामाती हुए जो रामसा पीर कहलाते हैं। इनकी पूजा मारवाड़, मेवाड़ और मालवे में भी होती है। हर साल भादो के महीने में एक बड़ा मेला गांव रामदेरे, पोकरण में जहां उनकी समाधि है, हुआ करता है।” (रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राजमारवाड़, पृष्ठ 8, 1891, राय बहादुर मुंशी हरदयाल सिंह)

डॉ. सोनाराम विश्नोई ने जोगी दान बारेठ के ‘तंवर वंश का संक्षिप्त इतिहास’ के अनुसार अपनी पुस्तक में लिखा है कि तोमर (तंवर वंश) की 34वीं पीढ़ी में अनंगपाल (द्वितीय) नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जिसका दिल्ली पर एकछत्र राज था। उसने पुत्रविहीन होने की वजह से अपने दोहित्र (नाती) पृथ्वीराज चौहान को गद्दी का अधिकारी बनाया। उसी अनंगपाल की चौथी पीढ़ी में रामदेव पीर पैदा हुए। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त बारहठ के अनुसार रामदेवजी का जन्म भाद्रपद सुदी द्वितीया शनिवार (विक्रम संवत् 1405) को हुआ। अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग तिथियां बताई हैं। जबकि लोक मान्यता है कि रामदेव पीर का जन्म भादो महीने की उजाली बीज (शुक्ल पक्ष की द्वितीया) को हुआ। न रामदेव जी की जन्मतिथि पर विद्वान एकमत है और न ही जन्मस्थल पर मतैक्य है। विद्वान उनका जन्म अलग-अलग जगह – तुवरावटी, दिल्ली, पोकरण, रुणीजा और ऊण्डू कश्मीर – निर्धारित करते हैं। उनकी बहियों में रामदेव पीर के वंश, जन्म और समाधि आदि को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आती हैं।

तीसरा मत दलित-बहुजन मूलनिवासी विचारधारा के विद्वानों की ओर से आता है जो अवतारवाद के सिद्धांत को अवैज्ञानिक मानते हुए रामदेव जी को द्वारकाधीश या कृष्ण अवतार मानने से इंकार करते हैं। इनका यह भी कहना है कि अजमल तंवर की पत्नी मैणादे से वीरमदेव नामक बालक की उत्पत्ति के पश्चात कुछ ही दिन बाद रामदेव नामक दूसरे बालक का पैदा होना संभव नहीं है। इनका दावा है कि रामदेव पीर अजमल तंवर के शिष्य-सायर जयपाल नामक रिखिया (भक्त) के पुत्र थे। इसके समर्थन में जयपालों की भाट बही, वंशावली, लोक वाणियों और रिखियों की कंठ-परंपरा के भजन व पद्यों से प्रमाण स्वरूप उद्धरण दिए जाते हैं। हालांकि यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि महापुरुष किस वंश, जाति या परिवार में जन्मते हैं। इससे उनकी महानता प्रभावित नहीं होती है। इसलिए रामदेव पीर के जन्म संबंधी इन तीनों ही मतों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता कि वे कौन थे। महत्वपूर्ण यह है कि वे क्या थे, उन्होंने किया क्या था?

ऐसा लगता है कि रामदेव पीर की सारी शिक्षा-दीक्षा देश-कालानुसार अजमल जी के द्वारा ही संपन्न हुई। वे अजमल जी के अत्यंत प्रिय थे। समस पीर से प्राप्त सिद्धि, जो रणसी पीर के द्वारा अजमल पीर तथा उनके छोटे भाई धनरुप पीर (सुगना व लाछा के पिता) में आई थी, वह रामदेव जी को सहजता से हासिल हो गई, जिसके चलते ही रामदेव पीर ने रूहानी दुनिया में अपना ऊंचा मकाम बनाया तथा कई सद्कार्य कर अपनी सिद्धि का परिचय दिया।

रामदेव पीर के गुरु के तौर पर बालीनाथ का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मगर तथ्य यह है कि बालीनाथ से रामदेव पीर की पहली मुलाकात युवावस्था में तब हुई जब वे भैरवमल भूतड़ा को पोकरण छोड़कर सिंध जाने का आदेश देने के लिए बालीनाथ की धूणी पर पहुंचे थे। इस प्रकार से बालीनाथ उनके साक्षात गुरु थे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं होता।

रामदेव पीर के बालीनाथ से मिलन के प्रसंग में आता है कि उनसे बालीनाथ ने पूछा– तुम कौन हो और कहां से आए हो? (किण रो पूत कठे सूं आयो, कांई के बतलाईजे) मतलब स्पष्ट है कि इस मुलाकात तक बालीनाथ रामदेव को नहीं जानते थे। फिर वे रामदेव के गुरु कैसे हुए? लोककवि हरजी भाटी अपने एक भजन में रामदेवजी के बारे में एकदम बिल्कुल अविश्वसनीय बात कहते हैं– “दादो रिणसी, पिता अजमालजी, करणी रो तुंवर केहवाइजै। बालीनाथ स्वामी रो चेलो, रामदेव केय बतलाइजै।” (दादा रिणसी, पिता अजमल, कर्मों से तंवर राजपूत और बालीनाथ स्वामी का शिष्य हूं। मुझे रामदेव कहा जाता है।)

बालीनाथ रामदेव के मुंह से गुरु पद पर अपना नाम सुनकर हैरान हुए (क्योंकि यह तो बिल्कुल ही असत्य बात थी, जिसे वे जानते तक नहीं थे, वह उनका शिष्य कैसे हो सकता है?) तब उन्होंने पूछा कि– मैंने तुम्हें कब अपना शिष्य बनाया? इससे साबित होता है कि बालीनाथ रामदेव के गुरु नहीं थे। वैसे भी पोकरण के आज दिन तक के इतिहास पर नजर डालें तो तंवरों का वहां पर कभी राज रहा ही नहीं और न ही बालीनाथ कभी तंवर वंश के कुलगुरू रहे। नाथ संप्रदाय के वर्तमान वंशजों का आज भी रामदेवरा अथवा तंवरों से गुरू शिष्यों सा कोई संपर्क नहीं है। रामदेवजी अपनी बाणी में गुरु का अत्यधिक महत्व स्वीकारते हैं। मगर स्पष्ट रूप से कहीं भी गुरू के रूप में बालीनाथ से साक्षात दीक्षा लेने का उल्लेख नहीं करते हैं।

इतिहास पर नजर डालें तो रामदेव ने बालीनाथ को कभी भी गुरु नहीं बनाया। भले ही वे रामदेव के इष्ट गुरु रहे हों, लेकिन रामदेव के वास्तविक गुरु तो अजमल पीर ही थे। इसलिए ‘चौबीस प्रमाण’ नामक बानियों में किसी गुरु का नाम नहीं, बल्कि ‘अजमल सुत रामदेव भाखे’ अथवा ‘भणे रामदेव अजमल सुत’ जैसी छाप लगती है।

भारतीय संत परंपरा और सूफी पीरी-मुरीदी सिलसिले की खासियत यह है कि शिष्य अपने दुनियावी पिता के बजाय दीनी पीर (धार्मिक गुरु) को ही पिता स्वीकारते हैं। इसलिए रामदेवजी ने भी ऐसा ही किया। वैसे एक संभावना यह भी है कि यह पद पूर्व में ‘अजमल शिष’ रहा होगा जो बाद में अपभ्रंश होकर ‘अजमल सुत’ हो गया। दोनों ही स्थितियों में यही साबित होता है कि रामदेव के वास्तविक गुरु अजमल पीर ही थे।

रामदेव पीर के काल में मारवाड़ की राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर करना जरूरी है। प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के मुताबिक मारवाड़ सीहा नामक राठौड़ वंशी क्षत्रिय का राज था। बाद में सीहा के ही वंशधर रावल माल जी (मल्लीनाथ) का मेहवा (मेवा) पर राज रहा। रामदेव पीर के जमाने में तो जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर जैसे शहरों की स्थापना ही नहीं हुई थी। रामदेव जी के काल में बाड़मेर, नागौर, सांभर, सिवाना, जैसलमेर, जांगलू देश, आमेर, तुंवरावटी, जालौर, अजमेर और चित्तौड़ आदि प्रसिद्ध नगर अस्तित्व में थे। उस जमाने में हिंदू व मुस्लिम शासक अपने राज्य-विस्तार के लिए परस्पर मार-काट में लगे थे। आम प्रजा बेहद आतंकित व अभावों में जी रही थी। दीन-दुखियों की कहीं सुनवाई नहीं थी। हिंदुओं में जातिवाद का बहुत बोलबाला था।

राजस्थान में भी भेदभाव और ऊंच-नीच की आहट पहुंच चुकी थी। ऐसे वक्त में रामदेव जी द्वारा इस प्रकार के भेदभाव और ऊंच-नीच पर प्रहार किया गया और न केवल आध्यात्म के स्तर पर समता का संदेश दिया, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। हिंदू-मुस्लिम प्रजा के मध्य आध्यात्मिक भाईचारा स्थापित करने के कार्य किए। स्त्रियों को जब पर्दे में रखा जाता था, वैसे समय में उन्हें उपासना के अधिकार में भागीदार बनाना उनका बड़ा कदम था। जब लोग एक गांव से दूसरे गांव जाना पसंद नहीं करते थे, तब अपने यहां के महाजनों को समुंदर पार यात्रा पर भेजकर व्यापार प्रोत्साहित करना या फिर जब लोग निम्न जाति के लोगों से परहेज करते थे, तब उन निम्न जातियों के मध्य बैठकर चौतारे (वीणा) पर भजन गाना, उन्हीं के घरों का पानी पीना, प्रसाद लेना आदि उस समय निश्चित रूप से राजस्थान में फैल रहे भेदभाव के प्रबल प्रतिकार थे।

वह काल कई प्रकार के दबावों का था। ब्राह्मणवादी धर्म की जातिवादी वर्जनाएं तो थी हीं, कट्टर मुस्लिम शासकों के अलग ही जुल्म थे। ऐसे में प्रजा को एक सूत्र में लाना बेहद महत्वपूर्ण कार्य था, जो रामदेव पीर ने किया। उनका कार्य किसी भी प्रकार से राजनीति से प्रेरित नहीं था। वे समतावादी समाज के पक्षधर थे। उन्हें जात-पांत से घृणा थी। वे अज्ञान, पाखंड और कुरीतियों के खिलाफ थे। वे अपने लौकिक जीवन में भी परोपकारी व अहिंसक व्यक्तित्व थे। उन्होंने किसी का वध नहीं किया। उनके हाथ में जो भाला है, उस पर धर्म की ध्वजा फहरती है। इसलिए उन्हें ‘नकलंग नेजाधारी’ कहकर भी संबोधित किया जाता है। रामदेव जी की मजार को ‘अमर आत्मा’ का प्रतीक माना गया है। आज भी लोग आपस में मिलने पर ‘जै बाबै री’ का संबोधन करते हैं। उन्हें ‘लीले घोड़े रा असवार, धोली ध्वजा रा धणी’ (हरे रंग के घोड़े का सवार और सफेद झंडे का स्वामी) कहा जाता है। उनके ध्वज में चांद, सूरज और पगलिये अंकित हैं।

लोगों ने उन्हें वर्णाश्रम व्यवस्था के खांचे में फिट करने का प्रयास किया। लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि रामदेव पीर ने वर्णाश्रम आधारित व्यवस्था को नहीं माना। वे परलोक को नहीं, लोक को मानते थे। वे नारी का आदर करते थे। किसी जाति में सीमित न थे। ऐसे लोगों के एक वर्ग का उदय बौद्ध धर्म के पराभव के साथ-साथ हुआ। ये मूर्ति पूजा व सगुण उपासना को पाखंड बताते थे। इनमें से कुछ तंत्र उपासक हो गए, कुछ नाथ पंथी, कुछ निर्गुण और कुछ वैष्णव। रामदेव जी यज्ञ, पशु बलि के विरुद्ध खुलकर बोलते थे। यह ब्राह्मणी धर्म के बरअक्स एक श्रमण की धारा जो बाद में निर्गुण की धारा बनी। यह धारा न वर्ण की समर्थक थी और न ही जाति की। यह तो हिंदू और मुसलमान के खांचे में भी फिट न थी। रामदेव पीर ने इस धारा को बलवती किया। ये अपनी सभा मंडलियों में, जिसे जम्मा कहते है, एक ही आसन पर घेरे में बैठकर भजन-वाणी करते थे। लेकिन सनातनी पंडे-पुजारियों ने कूण्डा पंथ कहकर इस समतावादी धारा का तिरस्कार ही किया।

हालांकि रामदेव पीर किसी राज्य के राजा नहीं रहे, और न ही उन्होंने किसी पर शासन किया। उन्होंने किसी से युद्ध भी नहीं किया। ऐसा माना जा सकता है कि उनका आध्यात्मिक शासन था। वह लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। वे मानवता का संदेश दे रहे थे, उनका प्रभाव मुल्तान, सिंध, मारवाड़, मालवा, मेवाड़ और कच्छ के इलाके में था।

रामदेव पीर की आध्यात्मिक परंपरा का अन्वेषण करने से काफी सारी रोचक बातें उजागर होती हैं। साथ ही किसी एक धारा में उन्हें समाहित करने की कोशिशों का भी पर्दाफाश होता है। उनकी चिंतन धारा और लोक के मध्य उनकी उपस्थिति के दौरान किए गए कार्य तथा पर्चे व प्रमाणों के जरिए ही हम जान सकते हैं कि उनका धर्म, पंथ और अध्यात्मक संबंधी धारणाएं क्या रहीं होंगी?

रामदेव पीर का इस्माईलिया निजारी पंथ से प्रेम जगजाहिर है। उन पर कृष्ण का अवतार रूप स्थापित करने का प्रयास भी लोक में आज सर्व प्रचलित तथ्य है, लेकिन वे नाथों और सिद्ध परंपरा से गहरा जुड़ाव रखते थे, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। सुप्रसिद्ध बौद्ध अध्येता डॉ. ताराराम गौतम अपने आलेख ‘बाबा रामदेव जी : सिद्ध परंपरा के सशक्त प्रतिनिधि’ में स्पष्ट रूप से लिखते हैं– “बाबा रामदेव जी के आविर्भाव का समय सिद्धों की परंपरा का अंतिम समय ही नहीं ठहरता है, अपितु ‘नाथ संप्रदाय’ और ‘सिद्ध-परंपरा’ का एक दूसरे में अंतर्भुक्त (समावेशित) होने का समय है और जिसकी परिणति सिद्ध-परंपरा का नाथ-मत में अंतर्विलीन होने में हुई। रामदेव पीर के समय अंतर्विलीनीकरण की यह प्रक्रिया जनता में तीव्र थी। इसके सामाजिक कारणों के साथ-साथ राजनीतिक कारण भी थे।”

सिद्ध रामदेव पीर ने तकरीबन 12 बरसों तक भजन, सत्संग, जम्मा जागरण आदि के जरिए समतामूलक धार्मिक उपदेश लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने वीणा (तम्बूरे) के माध्यम से इस परंपरा में प्रचलित रहे बहुत से भजन गा-गाकर सुनाए और बहुत से स्वरचित भजनों/वाणियों और साखियों को पद्यबद्ध कर गेय बनाया, जिन्हें याद रखा जाता तो वे आज हजारों की संख्या में होते। मगर न तो वे कंठी परंपरा में जीवित बचे और न ही उन्हें लिखा गया। फिर भी रामदेव पीर के रिखिया कहे जाने वाले मेघवाल व कामड़ गायकों की परंपरा में उनकी बानियों को बहुत कुछ संजो कर रखा। हालांकि अब शुद्ध रूप से रामदेव पीर की बानी का मिलना बहुत कठिन है। सर्वसुलभ बानी को ‘चौबीस प्रमाण’ के नाम से जाना जाता है।

हालांकि इन चौबीस बानियों के पाठ में भी बहुत भेद हैं। जो कामड़ या मेघ समुदाय के लोग गाते हैं, उनमें तथा गैर दलित समुदायों में गाई जाने वाली वाणियों में थोड़ी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि ‘चौबीस प्रमाण’ में जहां-जहां भी ‘रिख’ और ‘मेघ’ का उल्लेख आया है, उसे मिटाने की भरपूर कोशिश की गई है। बहरहाल जो ‘चौबीस प्रमाण’ अब उपलब्ध है, उसके जरिए सिद्ध रामदेव पीर की विचारधारा, निजारी दावा (परंपरा), पाखंड खंडन, योग, ध्यान, सम्यक समाधि, भक्ति व गुरु व शरणागति के बारे में उच्च विचारों का आभास मिलता है।

ताराराम गौतम रामदेव पीर को बौद्ध धर्म की सिद्ध परंपरा का सशक्त प्रतिनिधि बताते हुए कहते है कि “बाबा रामदेव जी की वाणियों में प्रयुक्त महाधर्म सिद्धों की परंपरा में गवेषित महाधर्म ही प्रतीत होता है। बाबा रामदेव जी की वाणियों में प्रयुक्त ‘सेन’ व ‘सेनी’ सिद्धों का ‘शून्यवाद’ एवं ‘शून्यवादी’ ही है। उनकी वाणियों में प्रयुक्त ‘भाव’ सिद्धों की ‘विज्ञप्तिमात्रता’ ही ठहरती है। उनका योग सिद्धों का ‘अनुत्तर योग’ एवं ‘महामुद्रा’, ‘पद्मप्रमाण’ आदि सिद्ध परंपरा का सातत्य ही दर्शाते हैं।” ताराराम गौतम सिद्ध रामदेव की वाणियों में प्रयुक्त नेममण्डल, रणुंकार, ऊंकारी, अजर, बजर, ब्रह्म, आकाश, पांचतत्व, घट, भूत, जोग, अवधूत नाथ, पांच बेड़ी पाट, जोगियां की जुगत, जुगत मांयली मुगत, देवता की दृष्टि, पड़दे भेला पांच, सैनी संत, व्रत, पड़दे का दशदोष, प्याला मांही पोष आदि शब्द प्रयोग के जरिए यह स्थापित करते हैं कि वस्तुतः रामदेव सिद्ध परंपरा के सजग प्रणेता रहे तथा उनकी पूरी देशना तथागत गौतम बुद्ध की देशना से प्रभावित रही। इस तरह हम देखते है कि रामदेव जी निजारी पंथ के मत को आगे बढ़ाते हुए सिद्धों और नाथों के मार्ग का भी अनुसरण करते हैं। सिद्ध रामदेव की सूफी मत से भी साम्यता झलकती है और सतपंथ (सिराते मुस्तकीम) का प्रचार करते हैं। अपनी वाणियों व विचारों के जरिए वे तथागत बुद्ध की ही विचारशरणी को आगे बढ़ाते हैं। संभवतः सिद्ध रामदेव ही एकमात्र ऐसे साधक संत हुए जो हिंदू, मुस्लिम तथा बौद्ध धर्मों के मध्य अद्भुत समन्वयन करने में सफल रहे।

रामदेव पीर का दलित-बहुजन आख्यान

मैंने रामदेव पीर पर अपने शोध के दौरान पाया कि चमत्कार के नाम पर फैलाई गई सारी गाथाएं उनके आध्यात्मिक पक्ष को कमजोर करने का एक ब्राह्मणी षड्यंत्र मात्र है ताकि लोग उनके व्यक्तित्व और विचारों से अपरिचित रहें। जबकि वे आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण एक विद्रोही संत रहे, जो जाति, वर्ण, धर्म और लिंग आधारित तमाम भेदों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे और तमाम जातियों व धर्म के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश में लगे थे।

जो छवि चित्रों में रामदेव पीर की मिलती है, उसमें भी अनेक अंतर्विरोध हैं। उनको हर वक्त घोड़े पर सवार दिखाया जाता है और उनके आगे उनकी बहने डाली बाई तथा सुगना बाई आरती उतारती है और पीछे उनके स्तुति गायक हरजी भाटी चंवर हिलाते हैं। लेकिन यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि रामदेव पीर और हरजी भाटी के समय में करीब तीन सौ साल का अंतर है। ऐसा ही मुगलों और चित्तौड़ के महाराणाओं के साथ जोड़े गए कथानकों में सामने आता है कि रामदेव पीर को लेकर जो प्रतीक और कथाएं बुनी गई, उनमें समय का बहुत हेर फेर है। एक अवैदिक परंपरा के लोक संत की विद्रोही आवाज़ को कैसे वैदिक ब्राह्मणवादी सोच निगल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदहारण रामदेव पीर का कथानक है।

लेखिका कुमुद शर्मा अपने शोध ग्रंथ ‘लोकनायक बाबा रामदेव : लोकधर्म और परंपरा’ में लिखती हैं– “रामदेव जी ने जीवनपर्यंत अनेक कार्य किये। इनका सारा जीवन विशाल व्यक्तित्व वाला, नैतिक जीवन दर्शन, आध्यात्मिक विचारों से युक्त, निर्गुण की उपासना को महत्त्व देने वाला, समानता के अधिकार को बल देने वाला तथा मानव कल्याण हेतु उपदेशों से परिपूर्ण है, जिससे जनमानस ने उन्हें एक महान संत का पद प्रदान किया।”

रामदेव पीर ने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया। एक प्रसिद्ध कथा डाली बाई की है, जो एक दलित बालिका थीं और जिन्हें रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया। हालांकि बहुत सारे विद्वान् यह कहते हैं कि डाली बाई रामदेव जी की सगी बहन थी। उनकी समाधि भी रामदेव पीर की समाधि के सामने ही मंदिर परिसर में आज भी स्थापित है, जिसकी पूजा-अर्चना का काम दलित मेघवाल समुदाय की जयपाल गौत्र के लोग आज भी करते हैं। डाली बाई और रामदेव पीर एक साथ आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शरीक होते थे। यह कदम उस समय के सामाजिक ढांचे में क्रांतिकारी था, क्योंकि महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश और भजन सत्संग जैसी धार्मिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

रामदेव जी ने डाली बाई को सम्मान देकर महिलाओं को सामाजिक स्वीकार्यता और आत्मसम्मान प्रदान किया। रामदेव पीर ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, जो सामाजिक समानता और भक्ति पर आधारित था। इस पंथ में दलितों और अन्य वंचित समुदायों को बराबरी का स्थान दिया गया। रामदेव जी ने मेघवाल समुदाय के ‘रिखिया’ (भक्तों) को संगठित किया और उन्हें सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होने की प्रेरणा दी। आज भी, मेघवाल मोहल्लों में रामदेव पीर का थान या देवरा अनिवार्य रूप से पाया जाता है, जो उनकी गहरी मान्यता को दर्शाता है।

यह कहना तो निर्विवाद ही है कि रामदेव पीर ने महिलाओं के आध्यात्मिक और सामाजिक अधिकारों को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामदेव पीर ने अपने विवाह के लिए नेतलदे को चुना, जो जन्म से विकलांग थीं। यह निर्णय सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का एक प्रतीक था। इसके अलावा, कामड़िया पंथ में महिलाओं को सत्संगों और भक्ति नृत्य (जैसे तेरहताली) में भाग लेने का अधिकार दिया गया, जो उस समय के लिए अभूतपूर्व था। रामदेव पीर ने महिलाओं को समाज में सम्मान और बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने मेघ कबीले के महाधर्म को अपनाया, जो सामाजिक समानता, मानवता की सेवा और कर्मकांडों के विरोध पर आधारित था। महाधर्म के सिद्धांतों ने रामदेव पीर को समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। रामदेव पीर के विद्रोही स्वर और कार्यों के चलते उनको मात्र 33 वर्ष की आयु में रुणिचा में जीवित समाधि लेनी पड़ी। उनकी समाधि स्थल आज भी दलित-बहुजन समुदायों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है।

रामदेव पीर की शिक्षाएं आज भी सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई में प्रासंगिक हैं। दलित-बहुजन आंदोलनों में रामदेव पीर की विरासत को पुनर्व्याख्यायित करने की आवश्यकता है, ताकि उनकी क्रांतिकारी विचारधारा को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। उनकी समाधि स्थल और भादवा मेला आज भी सामाजिक एकता और समन्वय का प्रतीक है। उनका भादवा मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि सामाजिक एकता और दलित चेतना का उत्सव है।

आज रामदेव पीर की विरासत को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। रामदेव पीर न केवल एक लोकदेवता हैं, बल्कि वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोही और सामाजिक समानता के प्रणेता भी हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा, सर्वधर्म समभाव और सामाजिक न्याय में निहित है।

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in