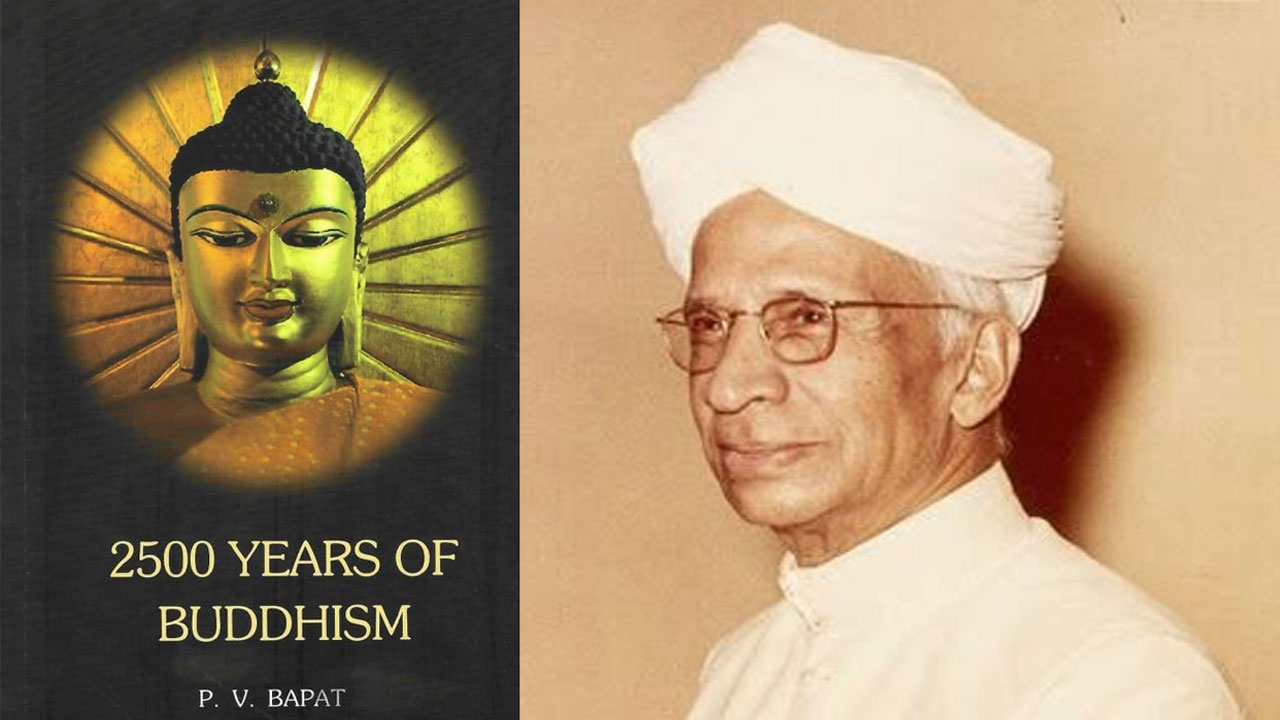

सन् 1956 में बुद्ध के जन्म के ढाई हजार साल वर्ष पूरे होने पर 423 पृष्ठों की एक किताब ‘2500 इयर्स ऑफ बुद्धा’ शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस किताब के संपादक बुद्ध और बुद्ध धम्म के अध्येता पी.वी. वापत हैं। इसका प्रकाशन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मातहत प्रकाशन डिवीजन के द्वारा किया गया। इस किताब में बुद्ध और बौद्ध धम्म के अध्येताओं के लेखों को संग्रहित किया गया है। हालांकि आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इसमें बौद्ध धम्म के महान अध्येताओं डी.डी. कोसंबी, राहुल सांकृत्यायन और डॉ. आंबेडकर जैसे लोगों का कोई लेख शामिल नहीं है। इस किताब का प्राक्कथन (फारवर्ड) सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है। इस किताब का बारहवां संस्करण 2020 में प्रकाशित हुआ।

राधाकृष्णन अपने प्राक्कथन में बुद्ध और बौद्ध धम्म के बारे में निम्नलिखित प्रस्थापनाएं देते हैं–

- वह [बुद्ध] हिंदू ही पैदा हुए, पले-बढ़े और हिंदू ही मरे।[1]

- बुद्ध को ऐसा नहीं लगा कि वे एक नए धर्म की घोषणा कर रहे हैं।[2]

- वह [बुद्ध] भारतीय-आर्य सभ्यता के प्राचीन आदर्शों को नए सिरे से दोहरा रहे थे।[3]

- बौद्ध धर्म ने कोई नया और स्वतंत्र धर्म नहीं शुरू किया था। यह हिंदुओं के एक ज्यादा प्राचीन धर्म की एक शाखा थी, शायद एक संप्रदाय या विधर्म। उन्होंने उस समय प्रचलित कुछ प्रथाओं का विरोध किया।[4]

- बुद्ध ने विरासत [हिंदू विरासत] का उपयोग उसकी कुछ अभिव्यक्तियों को सुधारने के लिए किया। वे पूर्णता लाने आए थे, विनाश करने नहीं। हमारे लिए, इस देश में, बुद्ध हमारी धार्मिक परंपरा [हिंदू परंपरा] के एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं।[5]

राधाकृष्णन का ब्राह्मण मन यहीं नहीं रूका। उन्होंने बुद्ध को ब्राह्मण भी घोषित कर दिया। उन्होंने यह काम बुद्ध के मुंह से खुद ब्राह्मण कहलाकर किया। वे लिखते हैं कि, “बुद्ध स्वयं को ब्रह्म-भूत कहते हैं, अर्थात वह जो ब्राह्मण बन गए हैं।”[6]

राधाकृष्णन बुद्ध और बौद्ध धम्म को सिर्फ एक श्रेय देते हैं कि उन्होंने वैदिक हिंसा (बलि) का विरोध किया। लेकिन इस बात का भी पूरा श्रेय वे बुद्ध को देने को तैयार नहीं है। वे अगली पंक्ति में लिखते हैं कि बलि का विरोध उपनिषदों भी किया गया है।

राधाकृष्णन बुद्ध को वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने वाला और उसमें आ गई कुछ बुराईयों को दूर करने वाला कहते हैं। वे लिखते हैं, “इन सबमें, बुद्ध सनातनता के वैदिक मानदंड को अपनाते हैं।”[7] जबकि सच्चाई यह है कि सनातन शब्द, सनातनता की अवधारणा बुद्ध से ही शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति के निश्चित नियम हैं, जो सनातन हैं। इनमें से कुछ नियमों की बुद्ध ने चर्चा की है। प्रकृति का पहला सनातन नियम यह है कि सबकुछ हर क्षण परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता ही एक मात्र सनातन है। प्रकृति का दूसरा नियम यह है कि हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। प्रकृति के नियमों को ही बुद्ध सनातन कहते हैं। इन्हीं अर्थों में बौद्ध धम्म ‘लॉ ऑफ नेचर’ है। यही बुद्ध का धम्म है।

जबकि इसके बरक्स राधाकृष्णन बुद्ध को वैदिक-हिंदू धर्म के अवतार से जोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारे पुराण बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार मानते हैं। वे विस्तार से जयदेव के अष्टपदी (गीत गोविंद) की चर्चा करते हैं, जिसमें बुद्ध को बिष्णु का नौवां अवतार घोषित किया गया है। वे बार-बार यह रेखांकित करते हैं कि बुद्ध ने हिंदू विरासत को अपनाकर उसकी कमियों को दूर किया।

अपने प्राक्कथन में राधाकृष्णन बुद्ध और बौद्ध धम्म को ब्राह्मण, हिंदू और वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति या अवतार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस हेतु पूरी प्रस्तावना में वे वैदिक-हिंदू शब्दावली का ही बुद्ध और बौद्ध धम्म का विवेचन-विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बौद्ध साहित्य में ‘धर्म’ शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। वहां पालि का ‘धम्म’ है। राधाकृष्णन बुद्ध के धम्म और हिंदुओं के धर्म को एक-दूसरे का पर्याय बना देते हैं। वे लगभग हर पैराग्राफ में बुद्ध के धम्म की चर्चा करते हुए वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, उपनिषद और पुराणों का जिक्र करते हैं। उनकी पूरी विवेचना में विशाल पालि-प्राकृत का बौद्ध साहित्य गायब है।

राधाकृष्णन अपने प्राक्कथन में इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि बुद्ध ने कोई मौलिक दर्शन, दृष्टि और मार्ग सामने रखा। वे बुद्ध के धम्म को वैदिक-हिंदू धर्म की महान धारा से निकली एक छोटी-सी धारा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो उसी में से निकलती है और फिर उसी में मिल जाती है। उनकी प्रस्थापना को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बुद्ध से पहले पूरे भारत में, विशेषकर गंगा-यमुना के मैदान में वैदिक दर्शन, संस्कृति और सभ्यता फल-फूल रही थी, या यह कि पूरी तरह से स्थापित थी। जबकि इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण आज तक नहीं मिला है। न ही वैदिक सभ्यता-संस्कृति के बारे में कोई लिखित साक्ष्य मिला है और न ही किसी तरह का कोई शिलालेख मिला है।

हां, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद यदि किसी सभ्यता-संस्कृति का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, तो बुद्ध और उनके बाद का है। पहले शिलालेख या प्रस्तर अभिलेख सम्राट असोक के मिलते हैं, जिनमें किसी वैदिक दर्शन, संस्कृति, सभ्यता या समाज का कोई उल्लेख नहीं है। समण के साथ बामण शब्द तो आता है, लेकिन इसे ब्राह्मणवाद या वर्ण-जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि असोक के शिलालेखों-अभिलेखों में एक बार भी वर्ण-जाति व्यवस्था या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जैसे किसी चीज का उल्लेख नहीं है। बौद्ध धम्म के साथ अन्य दार्शनिक प्रणालियां हैं, उनके दार्शनिक हैं, अनुयायी हैं, उनका असोक के शिलालेखों में उल्लेख अवश्य है, लेकिन कहीं भी वैदिक दर्शन, संस्कृति या सभ्यता का कोई जिक्र नहीं है।

राधाकृष्णन बुद्ध से पूर्व वैदिक सभ्यता की मनगढ़ंत तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं और बुद्ध और बौद्ध धम्म को उसी में थोड़ा सुधार करने वाला कह देते हैं। यहां तक कि जो ‘हिंदू’ शब्द मध्यकाल में पैदा हुआ, जिसका बुद्ध या बौद्धकालीन भारत से कोई दूर-दूर का लेना-देना नहीं है। लेकिन राधाकृष्णन कहते हैं कि बुद्ध हिंदू के रूप में जन्मे, पले-पढ़े और मरे। और वे बुद्ध को ब्राह्मण भी बना देते हैं।

राधाकृष्णन अपने प्राक्कथन के प्रारंभ में ही, बुद्ध के बारे में फैलाए गए उस मिथक का विस्तार से उल्लेख करते हैं कि बुद्ध को बूढ़े, बीमार और मृत व्यक्ति को देखकर वैराग्य हुआ। जबकि बौद्ध अध्येताओं ने विशेषकर डी.डी. कोसंबी ने बहुत पहले ही इसे खारिज कर दिया था और विस्तार से उन परिस्थितियों और कारणों का उल्लेख किया है, जिसके चलते उन्हें शाक्य कबीला छोड़ना पड़ा और गृह का परित्याग करना पड़ा। इस विषय में अन्य विशेषज्ञों ने विस्तार से तथ्यों और तर्कों को रखा है, जिससे कोसंबी की तथ्यों-तर्कों की पुष्टि होती है।

इस पूरे प्राक्कथन में राधाकृष्णन किसी भी तरह किसी अध्येता, विद्वान या दर्शन के विशेषज्ञ के रूप में सामने नहीं आते हैं। वह एक अंधभक्त वैदिक हिंदू दिखते हैं, जिसे तथ्यों-तर्कों से कुछ लेना-देना नहीं है। उसे बस यह साबित करना है कि बुद्ध और उनके धम्म का मार्ग असल में वैदिक मार्ग ही है। बुद्ध असल में हिंदू हैं, यहां तक ब्राह्मण भी हैं।

संदर्भ :

[1] (प्राक्कथन, एस. राधाकृष्णन, 2500 इयर्स ऑफ बुद्धा, संपादक – पी.वी. वापत, पब्लिकेशन डिवीजन, पृष्ठ ix)

[2] (वही)

[3] (वही)

[4] (वही, पृष्ठ xii)

[5] (वही, पृष्ठ xiv)

[6] (वही, पृष्ठ x)

[7] (वही, पृष्ठ vii)

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in