दलित अध्ययन ने दक्षिण एशिया में समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपने लिए जगह बना ली है। इसने सबाल्टर्न अध्ययन परियोजना का स्थान लिया भी है और उससे दूरी भी बनाई है। सबाल्टर्न अध्ययन की शुरुआत सन् 1980 के दशक में रंजीत गुहा के नेतृत्व में हुई थी। इसका लक्ष्य था भारतीय इतिहास का समाज के निम्न वर्गों के परिप्रेक्ष्य से पुनर्लेखन। इसमें कुलीनों के नॅरेटिव की जगह किसानों, आदिवासियों और मजदूरों को केंद्र में रखा जाता था। सबाल्टर्न अध्ययन ने निसंदेह वर्गीय और औपनिवेशिक पदानुक्रम को चुनौती दी। मगर इसमें जाति अक्सर हाशिए पर ही बनी रही। दलित अध्ययन इस मायने में अलग था। उसने जाति, मानवोचित गरिमा और अछूत प्रथा जैसे मसलों को केंद्र में रखा। एक अधिक व्यापक सबाल्टर्न वर्ग की पड़ताल करने की बजाय उसने अपने को दलित चेतना तक सीमित रखा और इस प्रकार सामाजिक स्वीकार्यता और समानता के लिए संघर्ष को भारत में लोकतंत्र के विचार के केंद्र में स्थापित किया।

सन् 1982 और 2005 के बीच प्रकाशित सबाल्टर्न स्टडीज के 12 खंडों ने दक्षिण एशिया में इतिहास लेखन को एक नया आयाम दिया। इसमें हाशियाकृत समूहों को प्रतिरोध के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया, न कि केवल कुलीन वर्ग की राजनीति के प्यादे बतौर। ग्राम्सी से प्रेरित शुरुआती खंड किसानों की बगावत पर केंद्रित थे। बाद के खंडों में सांस्कृतिक व उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांतों पर जोर था। मगर 1990 का दशक आते-आते इस परियोजना की सीमाएं स्पष्ट नज़र आने लगीं। सबाल्टर्न अध्ययन किसानों के विद्रोह पर बहुत अधिक जोर देता था, जाति और लैंगिक मुद्दों को नज़रअंदाज़ करता था तथा उसमें टेक्स्टट्युआलिज्म (पाठवाद) का बोलबाला बढ़ता गया, जिसके चलते उसकी क्रांति की धार भोथरी हो गई। मार्क्सवादियों ने उसे विद्रोह का रूमानीकरण करने का दोषी ठहराया तो स्त्रीवादी और दलित अध्येताओं ने पितृसत्तात्मकता, अछूत प्रथा और जातिगत दमन पर उसकी चुप्पी के लिए उसे कटघरे में खड़ा किया। इन विमर्शों ने गायत्री चक्रवर्ती के इस विचारोत्तेजक प्रश्न को पुष्ट किया कि क्या वाकई सबाल्टर्न अपनी बात रख सकते हैं?

सन् 1990 के दशक में मंडल मसले पर जबरदस्त बहस-मुबाहिसे हुए, आरक्षण-विरोधी आंदोलन हुए, दलित साहित्य का सृजन हुआ और स्त्रीवादी मुखर हुए। इसके साथ ही दलित अध्ययन भी उभरा। जहां सबाल्टर्न अध्ययन, वर्गीय और किसान विद्रोहों पर केंद्रित था, वहीं दलित अध्ययन के मूल में थी जाति। अब सबाल्टर्न अध्ययन, ग्राम्सी की बजाय आंबेडकर से प्रेरित था। वह औपनिवेशिक काल के अभिलेखों की जगह आत्मकथाओं, मौखिक इतिहास और ज़िंदगी के फसानों को ज्यादा अहमियत देता था। वह केवल यह नहीं बताता था कि हालात कैसे हैं, बल्कि यह भी बताता था कि उन्हें कैसा होना चाहिए। उसकी भूमिका एक सक्रिय कार्यकर्ता-सी थी। वह जातिगत दमन को समाप्त करना चाहता था और मानवोचित गरिमा पर जोर देता था। यह केवल विषयगत बदलाव न होकर प्रणालीगत बदलाव था। यह ज्ञान का लोकतांत्रिकरण करता था। वह दलितों की ओर से नहीं बोलता था। उसके ज़रिए दलित बोलते थे। वे अपनी बात स्वयं रखते थे।

अभिजात शिक्षाविदों की जगह उसे आकार देने वाले थे दलित बुद्धिजीवी, लेखक और कार्यकर्ता। दलित अध्ययन को सबाल्टर्न परियोजना में मूलभूत परिवर्तनों के साथ उसके विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है।

ऐतिहासिकता के एक नए ढांचे के अनुरूप, दलित अध्ययन पाठ और संदर्भ के बीच की विभाजक रेखा को समाप्त कर देता है। वह आत्मकथाओं, कविताओं, मौखिक वर्णनों और रोजाना की जिंदगी के आचरण को भी ऐतिहासिक दस्तावेज मानता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म की तरह वह भी अपरंपरागत अभिलेखों का इस्तेमाल करता है और सत्ता एवं प्रतिरोध के बीच की परस्पर क्रिया की पड़ताल करता है। मगर वह केवल वर्णनात्मक नहीं है। उसकी जड़ें आंबेडकर, फुले, दलित पैंथर और अश्वेत आंदोलन के क्रांतिकारी विचारों में है। दलित अध्ययन स्पष्टतया सक्रियतावादी है और उसका ज़ोर गरिमा, समानता एवं मुक्ति पर है। वह अध्ययन पद्धति को राजनीतिक उद्देश्य से जोड़ता है और उसके मूल में आत्म-प्रतिनिधित्व है।

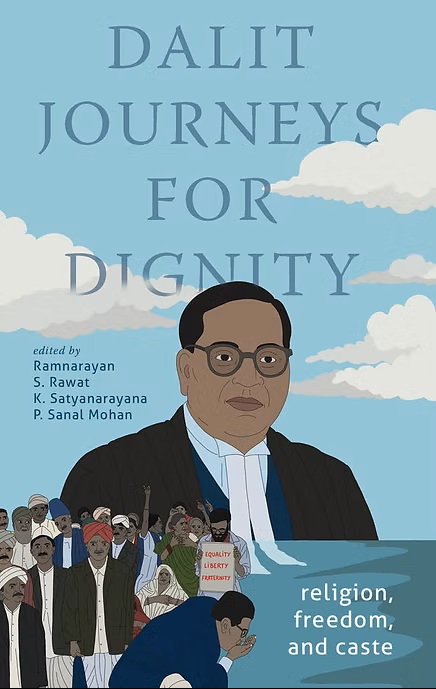

दलित स्टडीज़ के दोनों खंडों को इस पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए। पहला खंड (2016) इस नए अध्ययन क्षेत्र को स्थापित करता है और दलित राजनीति और सोच को उनके ऐतिहासिक संदर्भों में प्रस्तुत करते हुए प्रतिनिधित्व, आरक्षण, नारीवाद और पहचान जैसे मुद्दों की पड़ताल करता है। दूसरा खंड “दलित जर्नीज फॉर डिग्निटीः रिलीजन, फ्रीडम एंड कास्ट” (2025) इस परियोजना की बौद्धिक दिशा को स्पष्ट करता है। रामनारायण एस. रावत, के. सत्यनारायण एवं पी. सनल मोहन द्वारा संपादित यह ग्रंथ सन् 2014 में “मानवीय गरिमा, समानता व लोकतंत्र” पर आयोजित इंटरनेशनल दलित स्टडीज़ कान्फ्रेंस पर आधारित है। इसकी केंद्रीय विषयवस्तु है गरिमा, जिसे परिभाषित करने के लिए लेखकगण आंबेडकर की नैतिक आत्मबल – “सामाजिक” व “नैतिक शक्ति” – का प्रयोग करते हैं।

विषय प्रवर्तन करते हुए ग्रंथ के पहले आलेख में रावत और सत्यनारायण इस खंड का वैचारिक आधार प्रस्तुत करते हैं। वे ज़ोर देकर कहते हैं कि दलितों का संघर्ष कभी भी केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने या भौतिक बेहतरी तक सीमित नहीं रहा। वह हमेशा से आत्मसम्मान, मनुष्य के तौर पर स्वीकार्यता और सबसे महत्वपूर्ण गरिमा की मांग पर केंद्रित रहा है। दलित इतिहास को इस तरह प्रस्तुत कर वे बहस को निर्धनता और संसाधनों के पुनर्वितरण से हटाकर, नैतिक व सामाजिक जीवन पर केंद्रित करते हैं। इसके केंद्र में है आंबेडकर द्वारा सामाजिक व राजनीतिक के बीच किया गया भेद। आंबेडकर का कहना था कि औपनिवेशिक व राष्ट्रवादी राजनीति, संविधान, चुनाव और स्व-शासन पर केंद्रित हैं और जातिगत अपमान, जो रोजाना के जीवन का यथार्थ है, को नज़रअंदाज़ करती हैं। आंबेडकर का तर्क था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिकाऊ नहीं हो सकता। और सामाजिक लोकतंत्र से उनका आशय था समानता, भाईचारे और न्याय पर आधारित समाज। पूरे खंड का वैचारिक ढांचा इसी अंतर्दृष्टि पर खड़ा है। हर लेख अपने-अपने ढंग से इस विषय में कुछ जोड़ता हुआ हमें बताता है कि धर्म, संपत्ति, लैंगिक भेद या परिधान के मुद्दों पर संघर्ष मूलतः सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का संघर्ष है और यह भी कि जो लोकतंत्र सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन का हक़ नहीं देता, वह खोखला है।

आंबेडकर का भाईचारे का विचार भी उतना ही अहम् है और यह भी गरिमा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उन्होंने “व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता” – यह वाक्यांश संविधान की उद्देशिका में यूं ही नहीं जुड़वाया था। उनकी दृष्टि में परस्पर सम्मान पर आधारित समुदाय के बिना स्वतंत्रता और समानता अधूरी है। संपादकगण आंबेडकर की ‘नैतिक आत्मबल’ की अवधारणा पर भी जोर देते हैं। इससे आशय है अपमान सहते हुए भी स्थापित पदानुक्रमों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरी आतंरिक शक्ति। दमन, विश्वासघात और जातिगत बैर का सामना कर रहे दलितों के लिए यह शक्ति आवश्यक थी। आंबेडकर की गरिमा की अवधारणा, मानवाधिकारों की पश्चिमी अवधारणा से उधार नहीं ली गई है। उसके जड़ें दर्द, प्रतिरोध और अस्वीकरण के दलितों के लंबे इतिहास में हैं।

विषय-प्रवर्तन करने वाले लेख के बाद प्रकाशित आलेखों में इसी समझ को अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चकाली चंद्र शेखर हमारा परिचय आंध्र प्रदेश के एक दलित, नंचारी, से करवाते हैं, जिसने 1830 के दशक में मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया, बेगार करने से इनकार किया, शारीरिक प्रताड़नाएं झेलीं और अंततः प्रतिरोध स्वरूप ईसाई धर्म का वरण कर लिया। उसका धर्मपरिवर्तन पलायन नहीं, बल्कि अवज्ञा थी, जो कि जाति के खिलाफ एक हथियार है। उसके प्रतिरोध ने सामूहिक धर्मपरिवर्तन की एक लहर को जन्म दिया और दलितों को अपनी बात दृढ़ता से रखना सिखाया। शेखर का कहना है कि उसका जीवन आंबेडकर के सिद्धांतों का मूर्त स्वरूप था, जिसमें अवज्ञा में गरिमा है, धर्मपरिवर्तन में मुक्ति है और सामूहिक दृढ़ संकल्प व जुझारूपन में जीवन है।

रामनारायण रावत, बंधुत्व के आंबेडकर के विचार को कबीर और रैदास से जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि दलित राजनीति कभी केवल संसाधनों के पुनर्वितरण पर केंद्रित नहीं रही। बल्कि उसका लक्ष्य समाज का तानाबाना बदल कर उसे समानता और परस्पर सम्मान पर आधारित समुदाय में परिवर्तित करना था। साहित्यिक गोष्ठियां, सांस्कृतिक आयोजन, श्रमिक संघ आदि वे मंच बन गए, जहां गरिमा सिर्फ एक मांग नहीं होती थी, बल्कि गरिमा को जिया जाता था। लुसिंडा राम्बेर्ग यह बताने का प्रयास करती हैं कि जाति और लिंगभेद किस तरह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंतर्विवाह, महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण और प्रेम पर चौकीदारी वे साधन हैं जिनके ज़रिए जाति अपने-आप को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जिंदा रखती है। आंबेडकर के लिए जाति का विनाश का अर्थ था अंतर्विवाह की अनिवार्यता का निषेध। राम्बेर्ग की दृष्टि में इस लैंगिक व्यवस्था को ध्वस्त किए बिना दलितों का कोई भविष्य नहीं है। अंतरजातीय विवाहों के लिए नैतिक पुलिसिंग एक चुनौती बनी हुई है।

इस प्रकार गरिमा की जद्दोजहद के केंद्र में है दलित महिलाओं का यौन संबंधों के बारे में अपना निर्णय आप लेने का अधिकार। इससे यह पता चलता है कि दलित अध्ययन ने किस तरह समाज विज्ञानियों को मजबूर किया कि वे समाज के ढांचे के अपरिवर्तित बने रहने में अंतरंग संबंधों और दैनिक जीवन की भूमिका की पड़ताल करें।

कुणाल दुग्गल पंजाब में रविदासिया धर्म के उदय के बारे में बताते हैं। सन् 2009 में संत रामानंद की हत्या के बाद दलितों द्वारा अपनी आवाज उठाने को ईशनिंदा बताकर उसका अपराधीकरण कर दिया गया। मगर इस समुदाय ने इसे अपराध की बजाए शहादत के रूप में प्रस्तुत किया और इस तरह एक नई धार्मिक पहचान की नींव रखी। ‘अमृतबानी’ की रचना और रविदासिया की एक अलग धर्म के रूप में उद्घोषणा से पता चलता है कि किस तरह गरिमा और धर्म एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं। किस तरह शहादत के राजनीतिक निहतार्थ हो जाते हैं और अपने खिलाफ हिंसा के विरोध का प्राधिकार प्राप्त हो जाता है। जस्टिन टी. वर्गीस केरल में दलितों में ईसाई धर्म के प्रसार की पड़ताल करते हैं। मिशनरियों ने वहां स्कूल खोले और साक्षरता को बढ़ावा दिया, लेकिन उन्होंने भेदभाव को समाप्त नहीं किया। दलितों का बपतिस्मा होता था, मगर दफनाए जाने में उनके साथ भेदभाव होता था और चर्च में उन्हें समानता और नेतृत्व का अधिकार हासिल नहीं था। इन विरोधाभासों के चलते वहां एक विशिष्ट दलित ईसाई समुदाय उभरा जिसने अपने अनुभवों के आधार पर ईसाई धर्म की पुनर्व्याख्या की। ईसाई धर्म का यह दलित संस्करण मिशनरियों की देन नहीं था, बल्कि वह दलितों द्वारा अपमान सहने से इंकार का नतीजा था, जिसके चलते उन्होंने अपने स्वयं का समुदाय गढ़ा।

पोशाक और गरिमा के अंतर्संबंध से संबंधित अनुपमा का विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि परिधान भी राजनीतिक संदेश के वाहक हो सकते हैं। आंबेडकर दलित महिलाओं से कहा करते थे कि आत्मसम्मान हासिल करने के लिए वे अच्छे कपड़े खरीदने पर कुछ धन खर्च करें। दलित समुदाय ने पश्चिमी कपड़े, चांदी के आभूषण या साफ वर्दियां पहनकर न केवल यह संदेश दिया कि वे गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारी हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वरन् जाति के पोशाक से अंतर्संबंधों को भी चुनौती दी। पोशाक सोच बदलने का एक व्यावहारिक माध्यम बन गई और इस सोच पर चोट हुई कि किसी व्यक्ति के वस्त्र हमें उसकी जाति के बारे में बता सकते है। सारिका थिरानागमा ने केरल के बहाने इस बात की पड़ताल की कि किस तरह नातेदारी और उत्तराधिकार, जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखते हैं। भूमि-सुधारों और साक्षरता के बेहतरीन आंकड़ों के बावजूद केरल में दलित, संपत्ति हस्तांतरण से वंचित थे। सारिका का तर्क है कि उत्तराधिकार, जाति को बनाए रखने का एक अदृश्य मगर शक्तिशाली तरीका है। इन स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए वे केरल की एक प्रगतिशील राज्य के रूप में छवि की समालोचना करती हैं और जोर देकर कहती हैं कि गरिमा की स्थापना के लिए वंशागत असमानताओं को समाप्त करना होगा।

सुमीत म्हास्कर आधुनिक उद्योग में जाति की पड़ताल करते हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि कारखानों में जाति का कोई महत्व नहीं होता। मगर भर्ती और कार्यस्थल पर नेटवर्किंग से ऊंच-नीच बनी रहती है। खतरनाक और असुरक्षित नौकरियों में दलितों की संख्या ज्यादा है और पर्यवेक्षी कामों में उनका प्रतिनिधित्व कम है। सुमीत का तर्क है कि आधुनिक उद्योग आगे बढ़ने के मौके भी देते हैं, मगर साथ ही प्रगति को बाधित भी करते हैं। वहां शायद बेहतर वेतन मिलता हो, लेकिन वास्तविक गरिमा और समानता नहीं मिलती। खंड के अंत में डिकिन्स लेनार्ड तमिल बुद्धिजीवी अयोथी दास की जाति-विरोधी शास्त्रार्थ मीमांसा की याद दिलाते हैं। दास ने तमिल इतिहास की पुनर्व्याख्या की और ज़ोर देकर कहा कि दलित, शुरुआती बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। इस तरह उन्होंने एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत पर दावा ठोका जो रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद से न केवल पुरानी थी, वरन् जिसने ब्राह्मणवाद का प्रतिरोध भी किया था। दलितों को पूर्व बौद्ध बताकर उन्होंने इस वर्ग को एक नए धर्म के साथ-साथ एक गरिमापूर्ण अतीत भी दिया। दास के इस प्रतिपादन को आंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के पहले कदम के रूप में देखा जा सकता है और इससे जाहिर होता है कि किस तरह इतिहास की पुनर्व्याख्या को मुक्ति के हथियार के रूप में ढाला जा सकता है।

कुल मिलाकर, ये लेख हमें केवल कुछ प्रकरण अध्ययन नहीं देते। वे गरिमा की अवधारणा को समझाते हैं और यह बताते हैं कि किस तरह वह धर्म, पेशे, लिंग, नातेदारी, उद्योग और संस्कृति से जुड़ी हुई है। वे यह भी बताते हैं कि आंबेडकर की “सामाजिक” और “नैतिक आत्मबल” की अवधारणाएं ज़मीन पर कैसे काम करती हैं। ये लेख सामाजिक विज्ञानियों को संदेश देते हैं कि वे जाति को परंपरा के अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिकता के संरचना सिद्धांत के रूप में देखें।

ये अध्ययन सामाजिक विज्ञानों को एक नए क्षितिज की झलक दिखलाते हैं और दलित आवाज़ों को केंद्र में रख कर, ज्ञान का लोकतांत्रिकरण करते हैं। वे अतीत के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले स्रोतों में मौखिक इतिहास, आत्मकथाओं, परिधानों और धार्मिक नवाचारों को शामिल कर उसे अधिक व्यापक बनाते हैं। वे इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीति विज्ञान और साहित्य अध्ययन को एक मेज पर लाकर अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करते हैं। वे यह संदेश देते हैं कि विद्वत्व कभी तटस्थ नहीं होता वरन् वह गरिमा के लिए संघर्ष का हिस्सा है। ‘दलित जर्नीज फॉर डिग्निटी’ गरिमा पर जोर देने की उपादेयता सिद्ध करते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि गरिमा के लिए संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है वरन् वह भारतीय लोकतंत्र का केंद्रीय सरोकार है।

समीक्षित पुस्तक : दलित जर्नीज़ फॉर डिग्निटीः रिलीजन, फ्रीडम एंड कास्ट

संपादक : रामनारायण एस. रावत, के. सत्यनारायण एवं पी. सलन मोहन

प्रकाशक : परमानेंट ब्लैक

पृष्ठ : 330

मूल्य : रुपए 995

(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in