तारीख थी 14 अक्टूबर, 1956। एक विशाल धर्मपरिवर्तन समारोह शुरू होने वाला था।

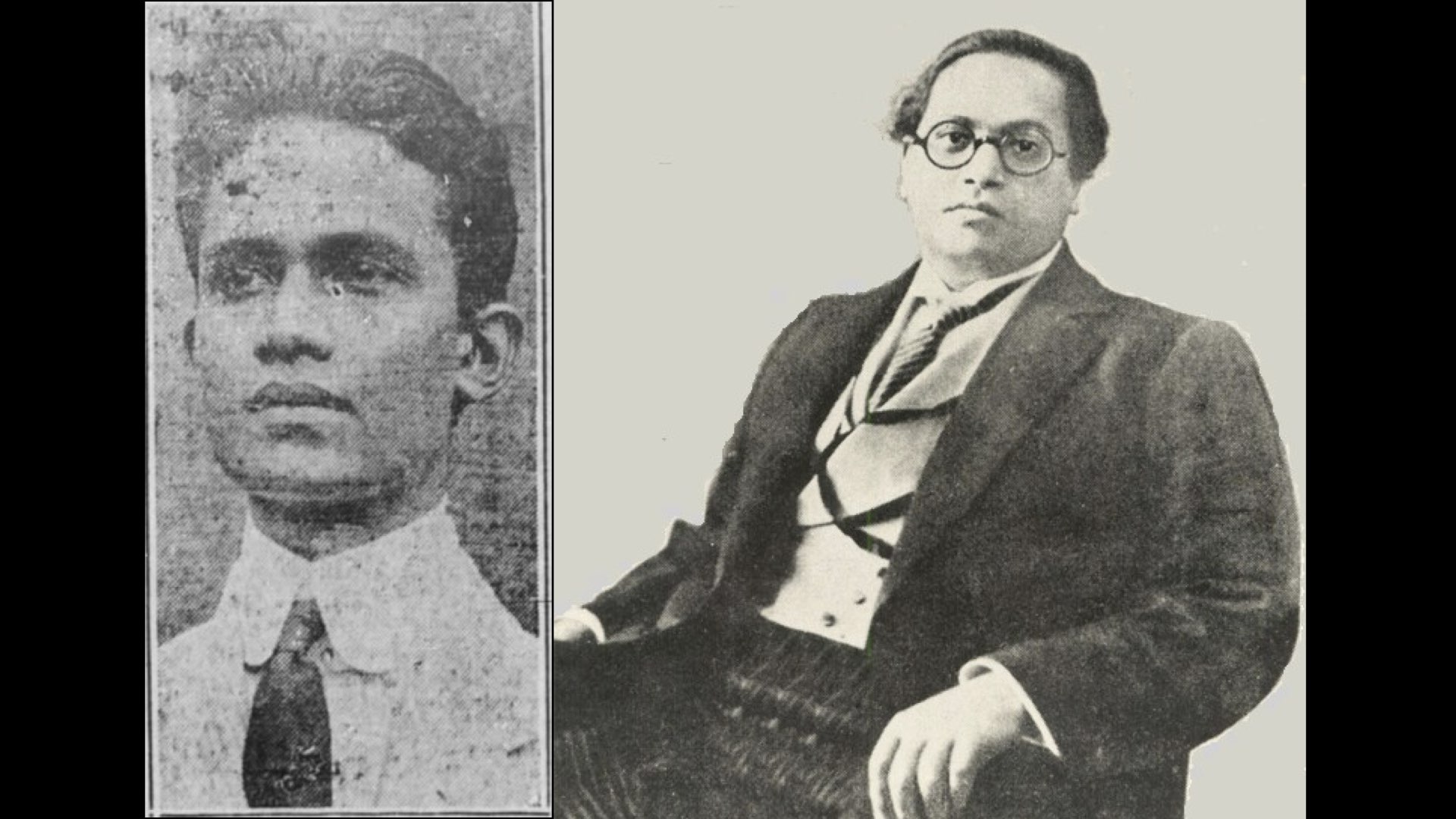

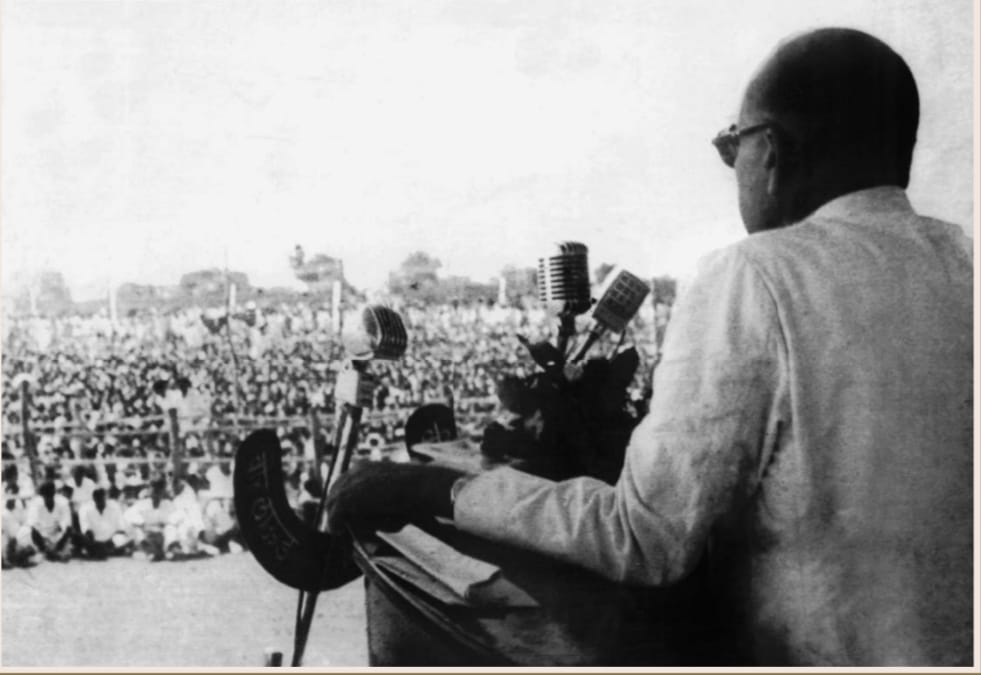

बंगाली शैली की रेशम की सफेद धोतर (धोती) एवं शुभ्र जैकेट और कुर्ता[1] पहने डॉ. आंबेडकर उस विशाल मंच पर पहुंचे जिसे बौद्ध धर्म अंगीकार करने के लिए आयोजित इस समारोह के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। सामने नज़र डालने पर उन्होंने पाया कि करीब 14 एकड़ क्षेत्रफल वाले उस मैदान में उनके सात लाख से ज्यादा अनुयायियों की भारी भीड़ मौजूद थी। यह देखते ही उन्हें तुरंत यह एहसास हो गया कि वे मानवता के इतिहास में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय लिखने जा रहे हैं।

इतिहास में कभी इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ एक नए धर्म को अपनाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। इसके पहले तक लोग या तो छल-कपट का शिकार होकर या किसी बेरहम कट्टरपंथी की तलवार की धार से बचने के लिए या किसी अन्य अघोषित कारण से धर्मपरिवर्तन करते थे। डॉ. आंबेडकर ने अपने लेखन में इस तरह के धर्मांतरण के अनेक उदाहरण दिए हैं। इनमें शामिल हैं क्लोविस प्रथम, ऐथेल बर्ट, सिगेबेर, चार्ल्स मार्टिल और रूस के व्लादिमिर व अन्य मध्यकालीन मिशनरी, जिनके दौर में धर्मपरिवर्तन के पीछे कोई धार्मिक उद्देश्य या कारण नहीं होता था[2]। अपने तर्क का लब्बोलुआब प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा :

आज धर्म बपौती बन गया है। पुत्र को पिता से धर्म उसी तरह विरासत में मिलता है जिस तरह उसे संपत्ति मिलती है। ऐसे मामलों में धर्मपरिवर्तन भी सच्चे अर्थों में धर्मपरिवर्तन नहीं कहा जा सकता। अगर अछूतों का धर्मपरिवर्तन होगा तो वह धर्म की अहमियत पर गंभीर चर्चा और विभिन्न धर्मों के गुण-अवगुण पर गहन विचार के बाद होगा। इस तरह के धर्मपरिवर्तन के बारे में आप यह नहीं कह सकते कि यह वास्तविक नहीं है, बल्कि वह इतिहास में पहला वास्तविक धर्म परिवर्तन होगा।

इतिहास के ‘पहले वास्तविक धर्मपरिवर्तन’ का साक्षी बनी नागों की भूमि नागपुर[3]। वहां एक नए धर्म को स्वीकार करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वे चेतनशील और जागरूक थे। उनकी यह जागरूकता डॉ. आंबेडकर द्वारा 30 सालों तक चलाए गए गहन जनजागरण अभियान का नतीजा थी। दसियों लाख पूर्व अछूतों और दमित वर्गों के सदस्यों, जिन्होंने अनिष्टकारी जाति व्यवस्था का दंश सदियों तक भोगा था, ने अपने पुराने धर्म (हिंदू) और जीवन जीने के अपने पारंपरिक तरीके को उस दिन त्याग दिया और बुद्ध द्वारा दिखाए गए नए पथ पर चल पड़े, जैसा उनके बाबासाहेब का सपना था।

महाबोधि सोसायटी के तत्कालीन महासचिव देवप्रिया वलीसिंहा, जो उस समारोह में मौजूद थे, ने उस समारोह का इतना सजीव वर्णन किया है कि मुझे उन्हें उद्धृत करना ही सबसे बेहतर नज़र आ रहा है–

मैंने अपने जीवन में इतनी उत्साह से लबरेज भीड़ कभी नहीं देखी थी। पिछली पूरी रात और 14 की सुबह भी आकाश ‘भगवान बुद्ध की जय’ के नारों से गुंजायमान रहा। बड़े और छोटे समूहों में पुरुष, महिलाएं ओर बच्चे – जिनमें से कुछ अपने माता-पिता की गोद में थे – पूरे देश के विभिन्न स्थानों से वहां पहुंचते गए और मैदान में पहले से मौजूद जनसमुद्र में समाते गए। कुछ के हाथों में बौद्ध झंडे थे। हजारों सड़क के किनारे बैठकर कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे। हम लोगों ने शहर का एक चक्कर लगाया और जहां कहीं भी हम गए हमने देखा कि एक के बाद एक छोटे-बड़े जुलूस कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े जा रहे हैं। जब हम कार्यक्रम स्थल पर वापस पहुंचे तब वहां बड़ी संख्या में मौजूद स्वयंसेवकों को हमारी कार के लिए मंच के पीछे जाने का रास्ता बनाने में खासी कठिनाई हुई।

… मैंने मंच से जब मैदान की तरफ देखा तो मुझे मानवता का समुद्र नज़र आया। इस दृश्य ने हम सबके दिल को आनंद से भर दिया। यह एक अनूठा कार्यक्रम था क्योंकि ज्ञात इतिहास में कभी इतने बड़े पैमाने पर धर्मपरिवर्तन नहीं हुआ था। डॉ. आंबेडकर की सेहत अच्छी नहीं थी। मगर फिर भी उन्होंने एक घंटे से ज्यादा लंबा भाषण दिया और बौद्ध धर्म अपनाने के कारण गिनाए। उन्होंने स्वयं पांच प्रतिज्ञाएं पढ़ीं जिसे भीड़ ने एक स्वर में दोहराया और इस आवाज़ की गूंज निश्चित तौर पर दूर तक पहुंची होगी।

… जब मैंने महाबोधि सोसायटी की तरफ से डॉ. आंबेडकर को माला पहनाई और उन्हें भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की तब मेरी आंखों से खुशी के आंसू झर-झर बह रहे थे। आखिर यह महाबोधि सोसायटी के 70 साल के प्रयासों का फलीभूत होना था।[4]

इस विशाल दीक्षा कार्यक्रम से डॉ. आंबेडकर बहुत प्रसन्न हुए। डॉ. सविता आंबेडकर लिखती हैं–

दीक्षा कार्यक्रम हमारी उम्मीद से भी कहीं अधिक बड़ा और शानदार था। हम सचमुच अत्यंत रोमांचित और प्रसन्न थे। कार्यक्रम में खींचे गए फोटो के दो बड़े एलबम हमें भेजे गए। उन चित्रों को देखकर और उनके आह्वान की जबरदस्त सफलता से उन्हें (बाबासाहेब) भारी प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हुआ।

वलीसिंहा को 30 अक्टूबर, 1956 को लिखे गए एक पत्र में आंबेडकर ने अपनी ख़ुशी साझा की–

वह निश्चित रूप से एक भव्य आयोजन था और धर्मपरिवर्तन के लिए जितनी भीड़ सामने आई, वह मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। बुद्ध की कृपा से सबकुछ अच्छे से हो गया।

इसी पत्र में उन्होंने चंद्रपुर में 16 अक्टूबर, 1956 को उनकी पहल पर आयोजित दूसरे बड़े दीक्षा समारोह के बारे में लिखा–

….चांदा में 16 अक्टूबर, 1956 की शाम को एक अन्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहां भी दीक्षासमारोह हुआ और करीब 3 लाख लोगों ने धर्मपरिवर्तन किया।[5]

जैसा कि साफ़ है, डॉ आंबेडकर ने मात्र तीन दिन की अवधि में करीब दस लाख लोगों का धर्मपरिवर्तन करवाया। यह सचमुच एक कमाल था। मानव इतिहास में किसी धर्म का संस्थापक या पैगंबर यह कमाल नहीं कर सका।

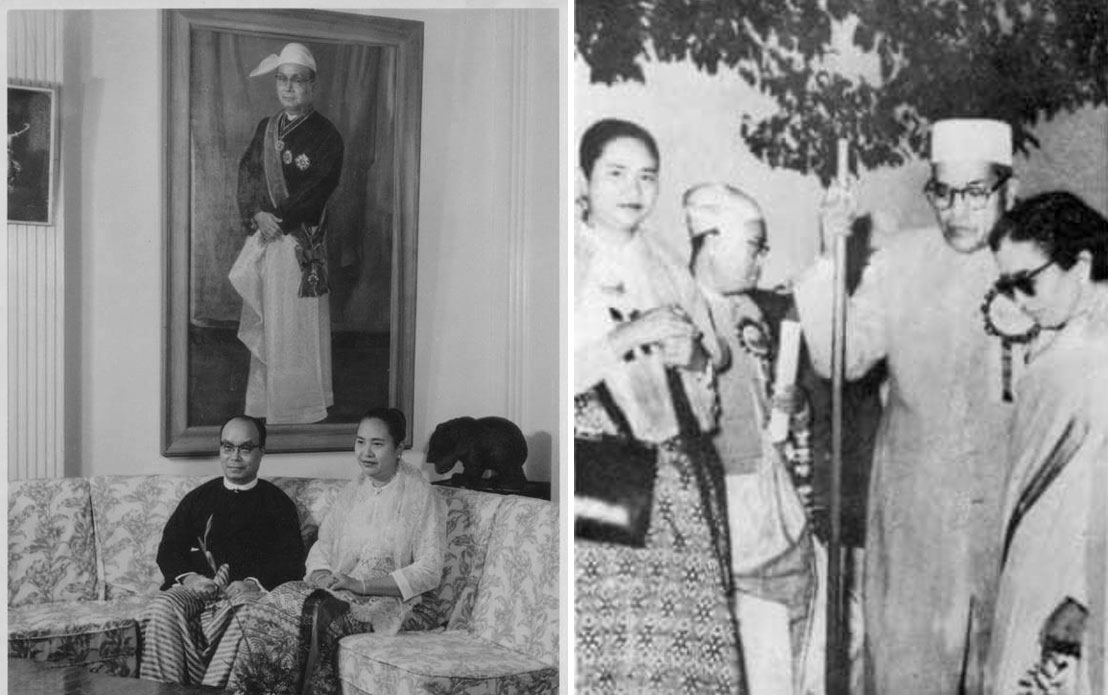

यह अहम् है कि इस भव्य धर्मपरिवर्तन कार्यक्रम से बर्मा में रह रहे भारतीय भी गहरे तक प्रभावित हुए। इस सिलसिले में बर्मा के पहले संविधान के निर्माता जस्टिस यू चान थूं द्वारा आंबेडकर को लिखे गए पत्र का एक हिस्सा उद्धृत करना समीचीन होगा–

प्रिय डॉ. आंबेडकर, अपने उस महानतम योगदान के लिए कृपया मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें जो आपने भारत में बुद्ध शासन की पुनर्स्थापना की दिशा में किया है। इस जयंती वर्ष में आपकी स्मरणीय उपलब्धि से बर्मा के सभी बौद्धों का हृदय प्रफुल्लित है। बुद्ध शासन कौंसिल और बर्मा के बौद्ध यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हैं कि आपके नेतृत्व में अब बुद्ध के देशवासी उस प्रकाश में वापस आना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसे बुद्ध ने प्रज्जवलित किया था। हमें विश्वास है कि भारत के सभी भागों में बुद्ध शासन पुनर्स्थापित हो जाएगा।

अपनी ओर से मैं छोटे स्तर पर उसका अनुगमन कर सका हूं जो आपने बर्मा में तीसरे डब्लू.एफ.बी. सम्मेलन के दौरान प्रारंभ किया था। पिछले महीने की 28 तारीख को संगायन ग्रेट केव में आयोजित एक अत्यंत प्रभावोत्पादक समारोह में महाथेराओं की उपस्थिति में लगभग 5,000 तमिलों ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। केंद्रीय मंत्री तथा बौद्ध नेता तथा रंगून और बर्मा के अन्य भागों से बहुत-से अन्य तमिल आपकी पहल का अनुसरण करने के लिए जागृत किए जा रहे हैं।[6]

यह दिलचस्प है कि बर्मा में रह रहे बाबासाहेब के भारतीय अनुयायियों ने 1954 में उनकी बर्मा यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी और विविध विषयों पर उनसे गहन चर्चा में भाग लिया था। बर्मा में निवासरत तेलुगू लोगों ने एक श्री राव के नेतृत्व में रंगून के सबसे बड़े और भव्य होटल में आंबेडकर का सार्वजनिक अभिनंदन किया था। इस अवसर पर उन्हें चांदी की थाली में रखकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया था।[7] तबसे ही वे बाबासाहेब द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने के आह्वान का इंतजार कर रहे हैं। अंततः यह 1956 में हो सका, जिसे जस्टिस जस्टिस यू चान थूं का समर्थन प्राप्त था। लगभग सभी लोग नागपुर में आयोजित विशाल धर्मांतरण समारोह के बारे में जानते हैं और कुछ लोग चंद्रपुर के कार्यक्रम से भी वाकिफ हैं। हालांकि बहुत कम लोगों को यह पता है कि बाबासाहेब आंबेडकर अगला धर्मांतरण कार्यक्रम बंबई में आयोजित करना चाहते थे।

मगर डॉ. आंबेडकर की सेहत गिरती जा रही थी और नागपुर व चंद्रपुर के धर्मांतरण कार्यक्रमों में भागीदारी से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। डॉ. सविता आंबेडकर लिखती हैं–

साहेब के साथी बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने 16 तारीख को चंद्रपुर में धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। नागपुर के कार्यक्रम ने साहेब की सेहत पर गंभीर दुष्प्रभाव डाला था। वे पूरी तरह थक चुके थे। मगर कार्यकर्ताओं के जोर देने पर और इस तथ्य के मद्देनजर कि यह धर्मांतरण का कार्यक्रम था, हमें लगा कि हमें वहां जाना चाहिए।

नागपुर से चंद्रपुर की यात्रा हमने कार से की थी, जिसमें साहेब को बहुत तकलीफ हुई। वे बहुत थके हुए थे और कार से यात्रा में उन्हें घोर असुविधा हुई। उनके दांत में दर्द था जिसने उनकी परेशानी में और इजाफा कर दिया था। हमारे साथ रत्तू, खोब्रागड़े, भाऊराव गायकवाड़, वराले, अवाले बाबूजी और अन्य लोग थे। धर्मांतरण कार्यकम रात 9 बजे से था। हम साहेब को कार्यक्रम स्थल पर ले गए, मगर मंच काफी ऊंचा था और साहेब को उठा कर उस पर ले जाया गया।

वहां दीक्षा लेने के लिए हर उम्र के महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद थे। वे जोर-जोर से बुद्ध और साहेब की जयजयकार कर रहे थे। साहेब ने उपस्थित लोगों से त्रिशरण और पंचशील का वाचन करवाया और फिर उन्हें शपथ दिलवाई। वहां मौजूद विशाल जनसमुदाय अपने श्रद्धेय नेता के मुख से दो शब्द सुनने के लिए व्याकुल था। मगर साहेब में न हिम्मत बची थी और न ताकत। उनके कान में भी दर्द शुरू हो गया था।

कार्यक्रम के तुरंत बाद हम डाकबंगले पर आ गए। मैंने उन्हें कुछ दवाएं दीं और कान में भी ड्रॉप्स डालीं। मगर उन्हें राहत न मिली। उस शाम, साहेब ने खाना नहीं खाया। यहां तक कि एक कप चाय भी नहीं पी। कान में दर्द के कारण वे पूरी रात कराहते और तड़पते रहे। हम में से कोई भी सो न सका। अगले दिन हमने ट्रेन से नागपुर जाना तय किया क्योंकि कार का सफ़र अत्यंत कष्टदायी रहा था। साहेब केवल अपनी इच्छाशक्ति के सहारे अपनी गिरते स्वास्थ्य से लड़ पा रहे थे। और वह इसलिए क्योंकि वे धर्मांतरण करवाने के लिए अत्यंत इच्छुक थे।[8]

अपने कमज़ोर शरीर और गिरती सेहत के बावजूद बाबासाहेब आंबेडकर पूरे देश में सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसी सिलसिले में उन्होंने 16 दिसंबर को 200 एकड़ में फैले बंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया।[9] सारे इंतजाम हो गए। यह तय हुआ कि वे हवाई मार्ग से 14 दिसंबर को दिल्ली से बंबई जाएंगे। यात्रा के टिकट खरीद लिए गए।

जानेमाने फिल्म सितारों कुमारसेन समर्थ और शोभना समर्थ के द्वारा पूर्व में दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करते हुए डॉ. आंबेडकर ने तय किया कि वे अपनी बंबई यात्रा के दौरान उनके घर रुकेंगे।

डॉ. आंबेडकर अपनी नजदीकी दोस्त बैरिस्टर एम.बी. समर्थ, जो कुमारसेन के भाई थे, के ज़रिए समर्थ परिवार से परिचित थे। यह बताते चलें कि फिल्म अभिनेत्रियां नूतन और तनुजा, कुमारसेन और शोभना की बेटियां थीं।[10] सन 1956 में नूतन, जो आगे चलकर सदाबहार फिल्म अभिनेत्री बनीं, एक उभरती हुई सितारा थीं, जिनकी कई फिल्में हिट हो चुकी थीं। उन्हें ‘सीमा’ (1955) के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिल चुका था। हमें नहीं पता कि नूतन की आंबेडकर से मुलाकात हुई थी या नहीं मगर यह हो सकता है कि आंबेडकर से उनके माता-पिता की दोस्ती के चलते वे आंबेडकर से मिली हों।

बंबई में विशाल धर्मांतरण समारोह की तैयारियां चल ही रही थीं कि बाबासाहेब के लाखों-लाख अनुयायियों पर बिजली गिर पड़ी। आंबेडकर दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को नींद में चल बसे। वे बंबई में बड़े हुए थे और वहीं उनकी बौद्धिकता परवान चढ़ी थी। इसी शहर में उन्होंने साबित किया था कि वे एक श्रेष्ठ पत्रकार और मेधावी वकील हैं। मगर आंबेडकर के हाथों बंबई में बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का उनके अनुयायियों का सपना अधूरा रह गया।

उनकी मृत्यु के साथ ही देश ने एक महान चिंतक खो दिया, जिसने लोगों के दिमाग में व्याप्त अंधेरे और मनुष्यता के विनाश के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया, जिसने उन धर्मों पर खुलकर तीखा हमला किया जो मनुष्यों का अवमूल्यन करते हैं; और जिसने जोर देकर कहा कि ‘गरिमा और सोच’, अपने खोये हुए व्यक्तित्व को फिर से हासिल करने के महत्वपूर्ण औजार हैं।

बहरहाल, आंबेडकर के धर्मांतरण का असाधारण प्रभाव पड़ा – न केवल धर्मांतरण करने वालों की संख्या (जो अब तक एक करोड़ से ज्यादा होगी) के संदर्भ में, वरन इसलिए भी क्योंकि उसने एक शक्तिशाली सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। इस क्रांति का मुख्य तत्व है उम्मीद। जैसा कि इस महान व्यक्ति ने स्वयं कहा था–

…धनिकों के पास सब कुछ है। उन्हें उम्मीद के सहारे जीने की ज़रूरत नहीं है। वे अपनी संपत्ति के सहारे जी सकते हैं…धर्म की ज़रूरत गरीबों को है। धर्म की ज़रूरत दमितों को है। गरीब उम्मीद के सहारे जिंदा रहते हैं। जीवन की जड़ें उम्मीद में होती हैं। अगर उम्मीद न हो, तो जिंदगी का क्या होगा? धर्म, उम्मीद देता है। वह दमितों और गरीबों को यह संदेश देता है कि डरो मत, जिंदगी उम्मीदों से भरी है, उम्मीदें पूरी होंगी। [11]

आंबेडकर के करोड़ों अनुयायियों के दिलों में उम्मीद है। और वे लोकतांत्रिक तरीकों से उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए दमितों के लिए न्याय हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संकटपूर्ण दौर में आंबेडकरवाद का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है और ऐसे में धर्मांतरण अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाएगा।

अब समय आ गया है कि हम कुछ अहम् मसलों पर विचार करें। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बतौर, बाबासाहेब आंबेडकर ने एक नया इतिहास रचा। वे बुद्धिजीवी और दमितों के असंदिग्ध नेता थे।

भारतीय संविधान का मसविदा तैयार होने के बाद कई डॉक्टरों और आंबेडकर के शुभचिंतकों ने उन्हें सलाह दी कि उनकी गिरती सेहत के चलते वे अब पूरी तरह आराम करें। वे यह सलाह मान सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सन 1951 के बाद उन्होंने पूरे जोशोखरोश से नई किताबें लिखना शुरू कीं। इनमें शामिल हैं ‘रेवोलुशन एंड काउंटर-रेवोलुशन’, ‘रिडल्स इन हिंदूइज्म’ और ‘द बुद्धा एंड हिज धम्म’। उन्होंने अपनी बेशकीमती सेहत की कीमत पर धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किए।

बाबासाहेब ने अपनी सेहत की कीमत पर किताबें क्यों लिखीं? उन्होंने ऐसे अनेक कार्यक्रमों में भाग क्यों लिया जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म का वरण किया? यह इस तथ्य के बावजूद कि इन कार्यक्रमों में भागीदारी से उनके स्वास्थ्य को बहुत गंभीर और अपूरणीय क्षति हुई। वे यह उम्मीद क्यों बांधे रहे कि उनके लोग बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे? ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा।

इस संदर्भ में क्या यह हमारी यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम रोज़ हमारे मुक्तिदाता बाबासाहेब आंबेडकर को पढ़ने में अपना कुछ समय व्यतीत करें? क्या हम आज से ही यह शुरू कर सकते हैं? इस डिजिटल दौर में https://baws.in जैसी वेबसाइटों पर बाबासाहेब का संपूर्ण लेखन ऑनलाइन उपलब्ध है। चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, हमें बाबासाहेब को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि उसी से हमें हमारी मुक्ति की राह मिलेगी। धर्मांतरण के इस ऐतिहासिक दिन (14 अक्टूबर) क्यों हम यह प्रण लें कि हम रोज़ कम से कम आधा घंटे बाबासाहेब आंबेडकर के लेखन को पढ़ेंगे और प्रबुद्ध भारत की उनकी दृष्टि पर विचार करेंगे?

संदर्भ

[1] ‘बाबासाहेब: माय लाइफ विथ डॉ आंबेडकर’, डॉ सविता आंबेडकर, पृष्ठ 204

[2] https://baws.in/books/baws/EN/Volume_05/pdf/419

[3] https://baws.in/books/baws/EN/Volume_17_03/pdf/562

[4] https://baws.in/books/baws/EN/Volume_17_03/pdf/574

[5] https://baws.in/books/baws/EN/Volume_17_01/pdf/471

[6] https://baws.in/books/baws/EN/Volume_17_03/pdf/575

[7] ‘ब्रह्मदेश [बर्मा] में अस्पृश्यता न होने के कारण ही आप व्यापार और व्यवसाय में उन्नति कर पाए’; बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय (हिंदी), खंड 40, पृष्ठ 364

[8] ‘बाबासाहेब: माय लाइफ विथ डॉ आंबेडकर’, डॉ सविता आंबेडकर, पृष्ठ 206। श्री बी.डी. खोब्रागड़े के बारे में ज्यादा जानने के लिए देखें श्री दीपंकर कांबले की पुस्तक ‘देवाजी: मेकिंग ऑफ़ एन आंबेडकराईट फैमिली’।

[9] ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे दलितेतर सहकारी’, योगीराज बागुल

[10] डॉ. आंबेडकर द्वारा देखी गई फिल्मों और फिल्म व संगीत कलाकारों से उनकी मुलाकात के बारे में अधिक जानने के लिए देखें मेरा आलेख https://www.theculturecafe.in/p/an-unexplored-side-of-dr-ambedkar

[11] https://baws.in/books/baws/EN/Volume_17_03/pdf/570

(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in