बिहार की राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है एकवारी गांव। यहां जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता आरा से और दूसरा रास्ता बिहटा और बिक्रम होते हुए अरवल के रास्ते। हम इसी दूसरे रास्ते से एकवारी पहुंचे थे, अरवल और सहार के बीच सोन नदी पर बने शताब्दी पुल को पार करने के बाद। जब हम इस पुल को पार कर रहे थे तब इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसी सहार की तरफ नदी के किनारे ही रामनरेश राम (1924 – 26 अक्टूबर, 2010) का एक स्मारक भी है। यह जानकारी तब मिली जब वापस पटना लौट चुका था। इस यात्रा में मेरे सहयात्री रहे पूर्व विधायक एन.के. नंदा जी ने यह जानकारी दी कि उनके एक मित्र मनोहर जी के मुताबिक यहीं पर रामनरेश राम का अंतिम संस्कार किया गया था।

जाहिर तौर पर मन में इसका मलाल रहा कि बिहार में जिस संघर्ष का आगाज 1930 के दशक में त्रिवेणी संघ के द्वारा किया गया था, उसे 1960 के दशक में आगे बढ़ानेवालों में से एक रहे रामनरेश राम की समाधि पर हमदोनों नहीं जा सके। रामनरेश राम बिहार में भाकपा माले के संस्थापक सदस्यों में रहे और सहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे।

दरअसल, सामाजिक न्याय की अवधारणा में केवल शासन-प्रशासन में भागीदारी भर का सवाल निहित नहीं है। इस अवधारणा में हर हाथ को काम और सभी के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। यह बात देश के संविधान निर्माताओं की जेहन में भी रही और इसी कारण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के पहचान की बात कही गई। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। लेकिन सनद रहे कि इन संवैधानिक अधिकारों, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने और रोजी-रोटी के लिए उद्यम करने का अधिकार भी शामिल है, को हासिल करने के लिए यूं तो पूरे देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन बिहार इस मामले में खास है कि यहां सामंती ढांचा गांव के स्तर पर कुछ ज्यादा ही मजबूत रहा। इसी सामंती ढांचे के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में लड़ी गई, जिनके अगुआ रामनरेश राम, रामेश्वर अहीर (1934 – 14 जनवरी, 1975) और जगदीश मास्टर (10 दिसंबर, 1935 – 10 दिसंबर, 1972) रहे। ये तीनों एकवारी गांव के थे, जहां बीते 7 अक्टूबर, 2025 को मैं और एन.के. नंदा जी पहुंचे थे।

एकवारी पहुंचने के पहले हमारे पास जानकारी के नाम पर यह था कि रामेश्वर अहीर के बेटे बिहारी यादव जिंदा हैं और उनसे इस लड़ाई के बारे में जानकारी मिल सकती है। लिहाजा जैसे ही हम एकवारी में दाखिल हुए हमने एक चौराहे पर कुछ लोगों को बैठा देखा। हमने रामेश्वर अहीर के घर जाने के रास्ते के बारे में पूछा। जानकारी के नाम पर हमें केवल यह बताया गया कि आगे से एक गली जाती है। हम जिस जगह खड़े थे, वहां से कई गलियां निकलती थीं। मोड़ पर एक मोची लोगों के जूते-चप्पल बना रहे थे। हमारी जेहन में आया कि रामेश्वर अहीर, जगदीश मास्टर और रामनरेश राम, तीनों ने गरीब-गुरबों की लड़ाई लड़ी, तो मोची का काम कर रहे व्यक्ति को उनके घरों के बारे में जानकारी होगी ही। उनसे पूछा तो सामने एक हलवाई की दुकान पर बैठे एक अधेड़ ने हमसे कहा– “रामेश्वर अहीर मेरे चाचा थे। मेरा नाम बैजू सिंह है। बताइए, आप लोगों को किनसे मिलना है।”

वे व्यक्ति, जो अपना नाम बैजू सिंह बता रहे थे, उनकी कदकाठी पहलवान के माफिक थी। आवाज में कठोरता थी। नंदा जी ने कहा कि हमें रामेश्वर अहीर जी के बेटे से मिलना है और उनसे क्रांति के बारे में जानकारी लेनी है। इसके साथ ही उन्होंने बैजू सिंह को अपना और मेरा परिचय भी दे दिया। इसके उपरांत बैजू सिंह हमें रामेश्वर अहीर के घर की ओर ले चले। वहीं रास्ते में हमें एक घर में ले गए, जिसके दरवारे पर ‘राजवल्लम यादव’ लिखा था। बैजू सिंह ने आगे के संवाद में अपना नाम बैजू यादव बताया। उनका कहना था कि उनके दादा डोमन अहीर थे। उनके दो बेटे थे। एक राजवल्लम अहीर और दूसरे रामेश्वर अहीर। बैजू यादव राजवल्लम अहीर के बेटे हैं।

इस बीच एन.के. नंदा जी ने बताया कि पहले ऐसा होता था कि सरनेम यदि यादव वगैरह हो तो सरकारी दस्तावेजों में गोप या फिर अहीर बना दिया जाता था। इसलिए ऐसा हुआ होगा कि रामेश्वर यादव का सरनेम अहीर हो गया होगा। बैजू यादव ने आगे बताया कि रामेश्वर अहीर ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में उनके बड़े भाई राजवल्लम यादव भी शामिल हुए। उन्हें बीस वर्ष की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद वे गांव लौटे और अपना जीवन जीया। मैंने बैजू यादव से पूछा कि क्या आपने रामेश्वर अहीर जी को देखा था? जवाब में बैजू यादव ने कहा– “यह मुझे याद नहीं है। मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा जब 14 जनवरी, 1975 को सोना टोला में उनकी शहादत हुई।”

जगदीश मास्टर की शहादत 10 दिसंबर, 1972 को ही भोजपुर के बिहियां में हो गई थी और रामनरेश राम भूमिगत हो गए थे, ऐसे में एकवारी गांव से प्रारंभ हुए संघर्ष को किसने आगे बढ़ाया? यह मेरा अगला सवाल था। इसके जवाब में बैजू यादव ने कहा– “तब तक पार्टी (भाकपा माले) सक्रिय हो गई थी। 1982 में गांव में खूब तनातनी हो गई थी। सामंती ताकतें फिर से सिर उठाने लगी थीं। तब इस संघर्ष में मैं भी शामिल हुआ और हमलोगों ने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। यह तनातनी और संघर्ष तब चरम पर पहुंचा जब रणवीर सेना का आतंक बढ़ा। घात और प्रतिघात के बीच मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस मुझे खोजने लगी। हमारे घरों को ढाह दिया गया। हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया गया। लेकिन लड़ाई नहीं रूकी। वह संभवत: 1997 का साल था। अमृतलाल मीणा तब भोजपुर के डीएम थे। उन्होंने एकवारी गांव में शांति समिति का गठन किया था। मैं अपने साथियों के साथ फरार चल रहा था। हमें संदेशा भिजवाया गया कि आप सभी शांति समिति की बैठक में भाग लें, पुलिस आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमें यह भी कहा गया कि आपके खिलाफ जो मुकदमे हैं, उन्हें भी वापस लिया जाएगा। यह आश्वासन मिलने के बाद हमलोग शांति समिति की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद हमलोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद हमें जेल भेज दिया गया। बाद में हम सभी को रिहा कर दिया गया।”

बैजू यादव की जुबानी हम 1980 और 1990 के दशक में हुए संघर्ष के बारे में जान रहे थे। लेकिन हमारी प्राथमिकता में 1960 के दशक में हुए संघर्ष को जानना था। हम यह जानना चाहते थे कि आखिर किन कारणों से एकवारी गांव के तीन लोगों ने मोर्चा संभाला और पूरे बिहार में सामंती ताकतों के खिलाफ आंदोलन का विस्तार हुआ। बैजू यादव हमें रामेश्वर अहीर के घर ले गए। हमारे सामने एक कुआं, घोड़े का बच्चा, एक टूटा-फूटा घर और घर के बाहर पलानी में सोए एक वृद्ध थे। बैजू यादव ने कहा कि ये ही बिहारी यादव हैं। रामेश्वर अहीर के बेटे।

हमें अपने सामने देख बिहारी यादव उठकर बैठ गए। बीमारी के कारण उनकी आवाज स्पष्ट नहीं थी। इसके बावजूद वे हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। हमारा पहला सवाल था कि क्या आपको अपने पिताजी की बातें याद हैं? जवाब में उन्होंने कहा– “कहां से याद रहेगा। जब वे लड़ाई लड़ रहे थे तब मेरी उम्र बहुत कम थी। जब मैं बच्चा था तब मेरे पिताजी बीस वर्षों की सजा काट रहे थे। उनके ऊपर डकैती का मुकदमा चल रहा था। रिहा होने के बाद जब वे आखिरी बार घर आए तभी उन्होंने यह कहते हुए खेत और धन-संपत्ति का बंटवारा कर दिया था कि अब वे यहां नहीं रहेंगे। उन्होंने स्वयं को क्रांति के लिए समर्पित कर दिया था।”

बिहारी यादव बता रहे थे कि उनके पिता की शहादत के बाद भी गांव में हिंसा की कई घटनाएं घटित हुईं। एक राजेंद्र चौधरी, जो कि गड़ेरिया जाति के थे, की हत्या सामंतों ने कर दी थी। वहीं दो-तीन सामंत भी मारे गए। एक सामंत का नाम जगदीश सिंह था। बिहारी यादव ने बताया कि जगदीश सिंह की हत्या के मामले में उन्हें भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था और उन्हें भी बीस साल की सजा दी गई थी। लेकिन सजा पूरी होने चार साल पहले ही गांधी जयंती के मौके पर सरकार ने उन्हें कई कैदियों के साथ रिहा कर दिया था।

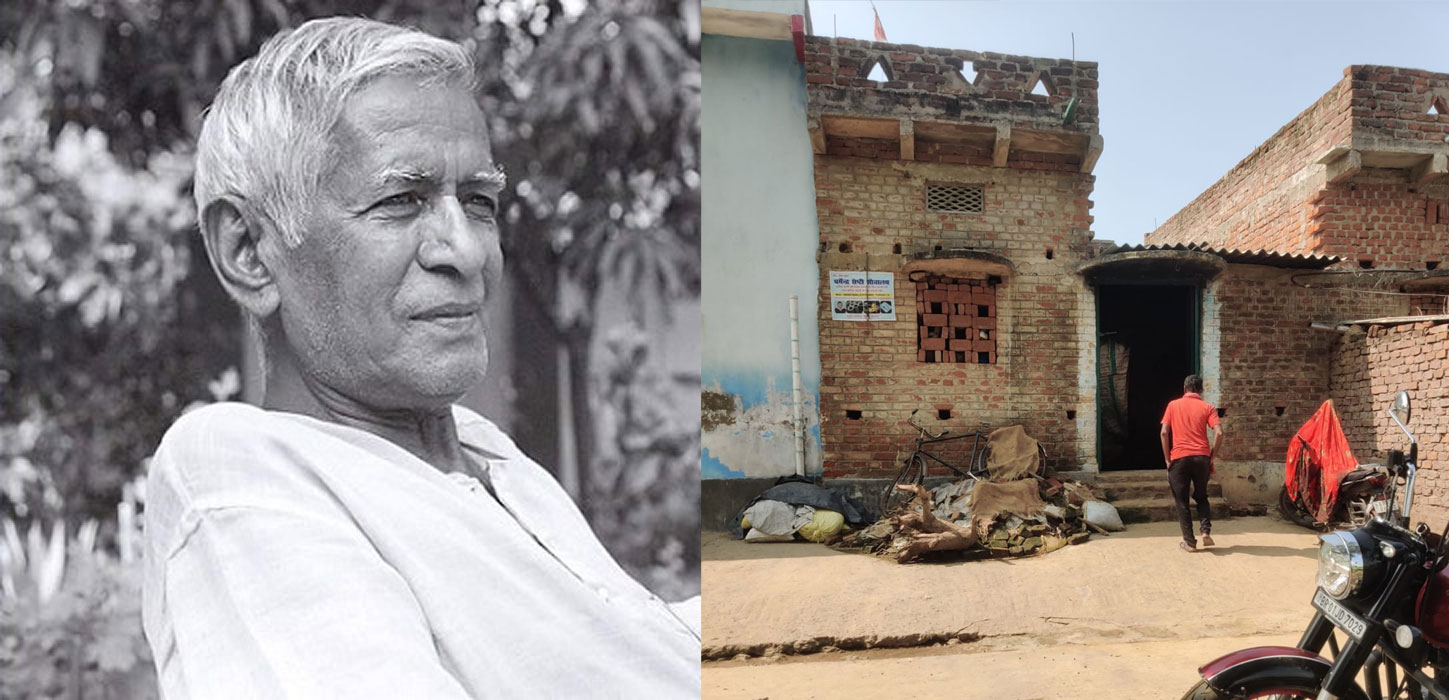

हम यह देखना चाहते थे कि रामेश्वर अहीर से जुड़ी स्मृतियों को उनके परिजनों ने किस तरह सहेजा है। मैंने पूछा कि क्या आपलोगों के पास रामेश्वर अहीर की कोई तस्वीर है? बिहारी यादव ने कहा– “उन दिनों फोटो का चलन नहीं था।” इसे विस्तार से बताते हुए बैजू यादव ने बताया कि जब क्रांति की शुरुआत हो गई तब पुलिस और विरोधियों से बचने के लिए फोटो खिंचवाना और रखना जोखिम भरा काम था। इससे पहचान उजागर हो जाती। लिहाजा रामेश्वर अहीर, जगदीश मास्टर और रामनरेश राम की कोई तस्वीर उस समय सार्वजनिक नहीं थी। हालांकि आरा में भाकपा माले के कार्यालय में रामेश्वर अहीर और जगदीश मास्टर की तस्वीरें हैं, लेकिन वे हाथ से बनाई हुई तस्वीरें हैं। रामेश्वर यादव की तस्वीर के लिए बिहारी यादव के चेहरे का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वे इनके जैसे ही दिखते थे।

हमारे मन में यह भी था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करने वाले रामेश्वर अहीर के परिजनों का जीवन कैसा है। बैजू यादव हमें उनके घर के अंदर ले गए। एक बड़ा-सा आंगन और तीन-चार अव्यवस्थित कमरे थे। जब हम आंगन में खड़े थे तब बिहारी यादव लाठी के सहारे चलते हुए आंगन तक आ गए और उस हिस्से को दिखाने लगे जो पहले मिट्टी का था और पुलिस द्वारा कुर्की-जब्ती के दौरान बार-बार ढाहा गया। इस बीच उनकी पत्नी भी आईं। रामेश्वर अहीर के बारे में उनसे पूछा तो कहने लगीं कि उन्होंने उनको कभी नहीं देखा। उनकी शादी के पहले ही रामेश्वर अहीर की शहादत हो गई थी।

अब हम रामनरेश राम के घर की तरफ बढ़ चले थे। हमें इस बात की जानकारी थी कि उनकी दो बेटियां थीं, जो अब इस गांव में नहीं रहती हैं। बैजू यादव ने हमारी जानकारी में संशोधन करते हुए बताया कि रामनरेश राम की तीन बेटियां थीं। इनके नाम हैं– देवरानी, देवंती और सूर्यवंती।

खैर, नहर के एक किनारे पर पासवान जाति के लोगों का टोला है। इसी टोले में एक घर रामनरेश राम का है। जब इस घर की ओर आगे बढ़ रहे थे तब नंदा जी ने एक दिलचस्प वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि रामनरेश राम जब 1995 में विधायक बन गए तब सरकार की ओर से उन्हें एक हाउस गार्ड दिया गया था। वह हाउस गार्ड जब एकवारी पहुंचा तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि विधायक जी का घर कौन-सा है। जवाब में उस व्यक्ति ने हाउस गार्ड को एक मिट्टी के घर की ओर इशारा किया। इस पर हाउस गार्ड ने उस व्यक्ति को यह कहकर एक बेंत मारा कि विधायक का घर मिट्टी का कैसे हो सकता है।

खैर, हम रामनरेश राम के घर के ठीक सामने खड़े थे। बैजू यादव ने बताया कि रामनरेश राम ने अपना यह घर अपनी बहन को दे दिया था। इस घर में अब उनके भांजे रहते हैं। हमने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की तब घर से एक महिला निकलकर आईं और कहने लगीं कि वह रामनरेश राम की ‘भगीन पतोह’ (भांजे की पत्नी) हैं। वहीं एक पेड़ की छांव में बैठी कुछ महिलाओं ने बताया कि वे रामनरेश की रिश्तेदार हैं। एक ने कहा कि वह उनकी भावज (छोटे भाई की पत्नी) हैं। इन महिलाओं ने कहा कि रामनरेश राम भले ही कई बार विधायक रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिजनों के लिए कुछ नहीं किया। इन महिलाओं के मन में इसका मलाल भी था। हालांकि एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि भले ही रामनरेश राम ने अपनों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वे देवता आदमी थे।

इसके एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को रामनरेश राम के बारे में भाकपा माले के वरिष्ठ सदस्य कृष्णदेव यादव ने मुझे पटना में यह जानकारी दी थी कि सहार आंदोलन के अगुआ रामनरेश राम ही थे। जगदीश मास्टर तब हरिजनिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। उनमें बदलाव तब आया जब वे आंदोलन से जुड़े। रामनरेश राम पहले से ही सक्रिय थे। वर्ष 1965 में ही वे एकवारी पंचायत के निर्विरोध मुखिया चुने गए थे। वे सीपीआई और सीपीएम से भी जुड़े थे। वर्ष 1967 में वे विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार बनाए गए थे। इस चुनाव में जगदीश मास्टर और रामनरेश राम की पिटाई सामंती ताकतों के द्वारा की गई थी।

स्वयं रामनरेश राम ने अपने बारे में लिखा है– “1965 में मैं इसी ग्राम सभा का मुखिया चुना गया था। जीतने के बाद भी कुछ खुराफाती लोगों ने हत्या कर देने की योजना के तहत एक जातीय बैठक की। लेकिन इधर की गोलबंदी को देखते हुए साहस न कर सके। फिर आया 1967 का विधान सभा चुनाव। मैं सीपीएम उम्मीदवार के बतौर फिर खड़ा हुआ। जगदीश मास्टर इस चुनाव में हमारे इलेक्शन एजेंट थे। गांव के जमींदारों के लठैत व युवक पहले से ही हमले की साज़िश रच, बूथ कब्जा करके अंधाधुंध मचाए हुए थे। हम और मास्टर साहब पहुंचे और कुछ नकली वोटरों को चैलेंज करके गिरफ्तार करवाया। बस क्या था, मुझे एक घर में बंद कर दिया और मास्टर जगदीश को मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग बचाने आए, लेकिन उन्हें भी मारकर बेहोश कर दिया। मास्टर जगदीश को मरा समझ कर वे लोग छोड़कर चले गए। एक मजदूर ने जगदीश मास्टर को उनके घर पहुंचाया। मास्टर साहब घायल अवस्था में ही प्रतिशोध, बदला व सामंती शान को ध्वस्त कर देने का संकल्प लिये। इसी बीच रामेश्वर उर्फ साधु जी जेल से ही सीपीएम की राजनीति से प्रभावित होकर आए और हमसे मिलकर कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल होने की शुरुआत की।”

रामनरेश राम की यह जुबानी दास्तान 8 अक्टूबर, 1989 को दिल्ली में हुई एक रैली के दौरान तब दर्ज की गई थी जब वे पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच आए थे। यह दास्तान भाकपा माले द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में उद्धृत है।

इसी तरह की कहानी हमें मदन साह ने बताई। मदन साह एकवारी गांव के चौराहे पर मिठाई की एक दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि जगदीश मास्टर और वे हमउम्र ही थे। जगदीश मास्टर एक स्कूल में शिक्षक थे। रामनरेश राम और रामेश्वर अहीर की उम्र में करीब दस साल का अंतर नहीं था। जगदीश मास्टर उन दोनों से कुछ छोटे रहे होंगे। मदन साह ने बताया कि जब विधानसभा चुनाव के दिन जगदीश मास्टर और रामनरेश राम को सामंतों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया, तब दोनों ने हथियार उठा लिया। तब रामेश्वर अहीर बीस वर्ष की सजा काट कर लौटे ही थे। उनका नाम भी इस लड़ाई में जुड़ गया।

एन.के. नंदा जी के अनुसार, “रामेश्वर अहीर स्वाभिमानी थे। उन्हें सामंतों के आगे झुकना पसंद नहीं था। वे सामंतों को प्रणाम नहीं करते थे। एक बार सामंतों ने उनके पिता से इसकी शिकायत की तब रामेश्वर अहीर ने कहा कि जो मेरे पिता को प्रणाम नहीं करता, मैं भी उसे प्रणाम नहीं करूंगा। रामेश्वर अहीर को साफ कपड़ा पहनने की आदत थी। इसे लेकर भी सामंत उनसे नाराज रहते थे। इन्हीं कारणों से उनका नाम डकैती सहित कई आपराधिक मुकदमों में फर्जी तरीके से डाल दिया गया। बाद में वे डकैत बन भी गए। लेकिन वे केवल अत्याचारी सामंतों के यहां डकैती करते थे। ऐसे ही एक मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी, जिसे सामान्य भाषा में बीस वर्ष की सजा भी कहा जाता है।”

मदन साह हमें बता रहे थे कि कैसे इन तीनों ने गांव के दलितों और पिछड़ों को एकजुट किया और उन्हें संघर्ष के लिए तैयार किया। वे इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते थे।

हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर थे। जिस चौराहे पर मदन साह की दुकान है, वहां से दक्षिण में एक पतली सड़क जाती है। इस टोले में कोइरी जाति के लोग रहते हैं। हमारे साथ बैजू यादव थे। सड़क के पश्चिम में हमें एक स्मारक दिखा, जिसमें जगदीश मास्टर, रामेश्वर अहीर (साधु जी) और कॉमरेड शीला के शहीद होने की जानकारी लिखी गई है। यह स्मारक एक खेत में है, जहां तक पहुंचने का एकमात्र तरीका कीचड़ को पार करना है।

खैर, हम जगदीश मास्टर के घर पहुंचे। वे एक संपन्न कृषक परिवार से आते थे। नंदा जी ने जानकारी दी कि वे 1976 में इस गांव में आए थे तब उनके एक परिचित अयोध्या सिंह ने उन्हें जगदीश मास्टर के बारे में जानकारी दी थी। अयोध्या सिंह का मकान भी नजदीक में ही था। जगदीश मास्टर की पांच संतानें हैं। इनमें तीन बेटियां और दो बेटे। इनके नाम हैं– उर्मिला देवी, उषा देवी, अशोक कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह और आशा देवी। बैजू यादव ने बताया कि उषा की शादी श्रीभगवान सिंह कुशवाहा से हुई, जो कि भाकपा माले की टिकट पर विधायक बने। बाद में उन्होंने जदयू की सदस्यता ले ली और बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए।

हम जगदीश मास्टर के घर के दालान में बैठे थे। अंदर से एक नौजवान बाहर आए। उन्होंने अपना नाम विपिन बताया। उन्होंने बताया कि जगदीश मास्टर उनके बड़े चाचा थे। उनसे ही हमें यह जानकारी मिली कि जगदीश मास्टर के पिता का नाम सुदामा महतो था। उनके दो भाई सहदेव महतो और रामप्रीत महतो थे। विपिन ने बताया कि उनके पिता का नाम वासुदेव महतो है, जो कि रामप्रीत महतो के पुत्र हैं। हमने विपिन से पूछा कि क्या आप जगदीश मास्टर के योगदानों को जानते हैं। जवाब में उन्होंने कहा– “हां, एक-दो किताबों में पढ़ा है। एक महाश्वेता देवी का उपन्यास ‘मास्टर साहब’ और दूसरी एक किताब आशा दीदी के यहां पढ़ी थी।” हमने यह कयास लगाया कि या तो यह दूसरी किताब कल्याण मुखर्जी और राजेंद्र सिंह यादव की ‘भोजपुर : बिहार में नक्सलवादी आंदोलन’ होगी या फिर मधुकर सिंह की किताब। मधुकर सिंह ने जगदीश मास्टर के ऊपर एक कहानी ‘कवि भुनेसर मास्टर’ और एक उपन्यास ‘अर्जुन जिंदा है’ की रचना की। मधुकर सिंह का यही उपन्यास ‘जगदीश कभी नहीं मरते’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ।

दुखद यह कि जगदीश मास्टर के घर में उनकी कोई तस्वीर हमें नहीं दिखी। पूछा तो विपिन ने कहा कि एक तस्वीर है। वे घर के अंदर से एक तस्वीर लेकर आए। हम उनके पिता वासुदेव महतो से मिलना चाहते थे। जानकारी मिली कि वे तालाब किनारे मंदिर के पास ताश खेल रहे हैं। हम वहां भी पहुंचे। वासुदेव सिंह से हमें बस इतनी जानकारी मिली कि जब जगदीश मास्टर की शहादत हुई तब उनकी उम्र चार-पांच साल की थी। इसलिए वे उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानते।

बहरहाल, वर्तमान में एकवारी गांव के क्या हालात हैं, पूछने पर बैजू यादव ने हमें बताया कि अब भी स्थितियां सामान्य नहीं हैं। सामंती लोग आए दिन कोई न कोई हरकत करते रहते हैं। लेकिन यह है कि वे अब डरे हुए रहते हैं। इस बीच गांव में चरस और हेरोइन आदि की बिक्री बढ़ गई है। सामंती लोग दलितों और पिछड़े वर्ग के युवाओं को बहला-फुसलाकर यह काम करवा रहे हैं। नशाखोरी के कारण पूरे गांव में हालत इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी-कभी हमें लगता है कि क्या इसी दिन के लिए जगदीश मास्टर, रामनरेश राम और रामेश्वर अहीर के साथ सैंकड़ो लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी?

हम लौट रहे थे। नंदा जी ने सड़क किनारे राजेंद्र चौधरी की स्मृति में बनाए गए स्मारक को दिखाया। वहां लाल झंडा लहरा रहा था। और हमारे पीछे एकवारी गांव था, जिसके तीन वाशिंदों ने त्रिवेणी संघ के संघर्ष को विस्तार दिया। नंदा जी बताने लगे कि यदि हम यहां नहीं आते तो हम जान ही नहीं पाते कि रामेश्वर अहीर के परिजनों ने उनकी शहादत के उपरांत भी किस तरह संघर्ष किया और दुख झेला। दुख की बात यह है कि यह कहीं भी लिखित नहीं है।

(संपादन : अनिल)

* आलेख पुनर्वर्द्धित : 5 नवंबर, 2025, 11:32 AM

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in