प्रबंधन के सिद्धांतकार पीटर ड्रकर ने ठीक ही कहा था कि “हम उसी का प्रबंधन कर पाते हैं जिसे हम नाप सकते हैं।” राजनीतिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट समिति (सीसीपीए) से आगामी जनगणना में जातिवार गिनती के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 4 जून, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि लंबे समय से स्थगित दशकीय जनगणना दो चरणों में संपन्न की जाएगी। लद्दाख, और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढंके इलाकों के लिए 1 अक्टूबर, 2026 के 00.00 बजे को जनगणना का संदर्भ बिंदु माना जाएगा। शेष भारत के लिए संदर्भ बिंदु 1 मार्च, 2027 को 00.00 बजे होगा। यद्यपि अधिसूचना में जाति जनगणना के बारे में कुछ नहीं कहा गया है मगर इस बात की प्रबल संभावना है कि 1931 के बाद से बंद कर दी गई जातिगत गणना, आगामी दशकीय जनगणना का हिस्सा होगी। अधिक वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित सकारात्मक कार्यवाही के लिए प्रयोगसिद्ध आंकड़ें उपलब्ध करवाने की मांग लंबे समय से हो रही थी। बीते दो सालों में देश में जातिगत जनगणना होने की संभावना के चलते अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा के उपवर्गीकरण पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। जाति-आधारित जनगणना और उसके बाद ओबीसी आरक्षण के विस्तार और वैज्ञानिक उपवर्गीकरण से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आ सकता है।। पिछड़े वर्गों की सबसे पिछड़ी जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है और उनका सशक्तिकरण हो सकता है।

उपवर्गीकरण पर बहस

ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे के उपवर्गीकरण को लेकर दशकों से बहस-मुबाहिसे जारी हैं। इसका कारण यह है कि ओबीसी कोई एकसार श्रेणी नहीं है और उसमें शामिल जिन जातियों की सामाजिक और आर्थिक दशा अन्यों से बहुत बेहतर या बहुत खराब है, इसलिए उन्हें अलग श्रेणी में रखा जाना आवश्यक है। सन् 1951 में ही ओबीसी के पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों में उपवर्गीकरण की बात बिहार सरकार के नियुक्ति विभाग की सिफारिशों में की गई थी। विभाग द्वारा दोनों श्रेणियों की जातियों की सूची तैयार की गई थी। इस सूची को स्वीकार किया गया और मुंगेरीलाल आयोग ने 1976 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कुछ परिवर्तनों के साथ इन्हीं सूचियों को पुनर्प्रकाशित किया। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। ओबीसी को दो भागों में उपविभाजित किया गया था। परिशिष्ट-1 में अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची थी, जिन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। परिशिष्ट-2 में शामिल पिछड़े वर्गों के लिए 8 प्रतिशत का कोटा निर्धारित था। इसके अतिरिक्त, कर्पूरी ठाकुर ने महिलाओं एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 3-3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया।

केंद्र सरकार द्वारा 29 जनवरी, 1953 को नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है ने भी ओबीसी में सबसे पिछड़े समुदायों को चिह्नित किया था।

मैसूर राज्य (जिसे अब कर्नाटक कहा जाता है) की सरकार ने 31 जुलाई, 1962 को संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की। पिछड़े वर्गों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया : पिछड़े वर्ग (28 प्रतिशत) व अधिक पिछड़े वर्ग (22 प्रतिशत)। इसी वर्ष एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत निर्धारित किए गए पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटे का उपवर्गीकरण असंवैधानिक है। के.सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य (1985) में उच्चतम न्यायालय ने एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य के प्रकरण में अपने ही फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के तहत उपवर्गीकरण की अनुमति तब ही दी जा सकती है जब कुछ वर्ग, अन्य वर्गों से काफी पिछड़े हों। अदालत का तर्क था कि अगर केवल अत्यंत पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा तो पिछड़े वर्ग, सामान्य श्रेणी में अगड़े वर्गों से मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

सन् 1964 में देशमुख समिति ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों को निम्न उपवर्गों में विभाजित करने की सिफारिश की– (1) नवबौद्ध; (2) विमुक्त, अर्धघुमंतु व घुमंतु जातियां व (3) अन्य पिछड़े समुदाय। महाराष्ट्र में यह उपवर्गीकरण अब भी जारी है। हालांकि इसके मूल स्वरूप में कुछ बदलाव हुए हैं।

आंध्र प्रदेश में अनंतराम आयोग (1970) की रपट के आधार पर पिछड़े वर्गों को चार उपश्रेणियों में विभाजित किया गया था : समूह ‘अ’ में आदिम जनजातियां, विमुक्त जनजातियां, घुमंतु व अर्द्धघुमंतु जनजातियां आदि शामिल थीं। समूह ‘ब’ में पेशागत समुदाय जैसे बुनकर, बढ़ई, लोहार, सुनार व ताड़ी निकालने वाले शामिल थे। समूह ‘स’ में ईसाई धर्म अपना चुके अनुसूचित जातियों के सदस्य और उनके वंशज शामिल थे। और समूह ‘द’ में पिछड़े वर्गों में शामिल अन्य समुदाय थे।

तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार ने 1969 में ए.एन. सत्तनाथन आयोग की नियुक्त की, जिसने अपनी रपट में कहा–

“पदयाची, कल्लार व मारावार जैसी कृषक जातियों के 70 प्रतिशत लोग, वलियन, अम्बालाकरन व बोया समुदायों का एक बड़ा प्रतिशत, कैकोला समुदाय के आधे से अधिक सदस्य, और विभिन्न छोटी जातियों, जिनमें नाई और धोबी शामिल हैं, के लोग गंदगी और बदहाली में रह रहे हैं और उनकी स्थिति स्वतंत्रता के पूर्व अनुसूचित जातियों की स्थिति से अलग नहीं है।” (तमिलनाडु सरकार 1971: 50-51)

ए.एन. सत्तनाथन समिति की रपट प्रस्तुत हो जाने के बाद भी उसकी टिप्पणियों का कोई प्रभाव पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित नीति पर नहीं पड़ा। सन् 1989 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के लंबे शासन के बाद डीएमके फिर से सत्ता में आई। डीएमके सरकार ने आरक्षित सीटों को पिछड़े व अति पिछड़े वर्गों में उपवगीकृत किया। यह निर्णय वन्नीयार जाति के सदस्यों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं व नौकरियों में आरक्षण के अधिक हिस्से की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन का नतीजा था। जे.ए. अंबासंकर की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (दिसंबर 1982-फरवरी 1985) द्वारा करवाए गए अध्ययनों के आधार पर सरकार ने 50 प्रतिशत ओबीसी कोटे का 20 प्रतिशत अत्यंत पिछड़े वर्गों के रूप में चिह्नित 39 समुदायों हेतु निर्धारित कर दिया।

आश्चर्यजनक रूप से द्वितीय केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1980) द्वारा केंद्र सरकार को समर्पित रपट में ओबीसी श्रेणी के उपविभाजन की सिफारिश नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठित जनता गठबंधन सरकार ने बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। पांच सदस्यों वाले इस आयोग के एक सदस्य एल.आर. नायक ने रपट से असहमति जताते हुए अपने नोट में लिखा कि वे इस विचार से सहमत नहीं हैं कि ओबीसी में शामिल सभी जातियों की आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति एक बराबर है। उन्होंने यह सिफारिश की कि ओबीसी कोटे का उपवर्गीकरण होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए वह यह है कि उपवर्गीकरण पर चार दशकों तक चली बहस और चर्चा के बाद भी मंडल आयोग ने ओबीसी कोटा के अंदर उपकोटा की सिफारिश क्यों नहीं की? 1990 के दशक की शुरुआत में जब इस आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण लागू किया गया तब कोटे का उपवर्गीकरण क्यों नहीं हुआ? चुनाव विश्लेषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव लिखते हैं– “मंडल के समर्थन में चले आंदोलन के पीछे जो वर्चस्वशाली भू-स्वामी समुदाय थे उन्होंने उपवर्गीकरण नहीं होने दिया क्योंकि इससे उनके हित प्रभावित होते।” इंद्रा साहनी व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य (1992) मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने यह स्वीकार किया कि ओबीसी श्रेणी में शामिल कुछ जातियां अन्य जातियों से अधिक या कम पिछड़ी हैं। अदालत ने इस अंतर के चलते राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया कि वे ओबीसी का उपवर्गीकरण कर सकती हैं। सन् 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार के सत्ता में आने के बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी के उपवर्गीकरण की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. ईश्वरैया की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह सिफारिश की कि ओबीसी का अति पिछड़ा वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों में उपवर्गीकरण किया जाए। लेकिन उनकी इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया।

केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर, 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे ओबीसी के उपवर्गीकरण की आवश्यकता व उपादेयता की पड़ताल करने को कहा गया। इस चार सदस्यीय आयोग के कार्यकाल में 13 बार बढ़ोत्तरी की गई और अंततः इसने अपनी रपट जुलाई, 2023 में केंद्र को सौंपी। मगर इस रपट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित एक लेख के अनुसार रोहिणी आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि ओबीसी जातियों के एक बहुत छोटे-से वर्ग ने आरक्षण कोटे के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आयोग के अनुसार–

“आरक्षण कोटे की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटों में से 97 प्रतिशत का लाभ ओबीसी के रूप में वर्गीकृत उपजातियों के केवल 25 प्रतिशत हिस्से ने उठाया। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों में 24.95 प्रतिशत केवल 10 ओबीसी समुदायों के हिस्से में आईं। 983 ओबीसी समुदाय, जो कुल समुदायों का 37 प्रतिशत थे, का नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में शून्य प्रतिनिधित्व था और 994 ओबीसी उपजातियों को भर्ती और प्रवेश में केवल 2.68 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व हासिल था।”

जनगणना में जाति का कॉलम क्यों?

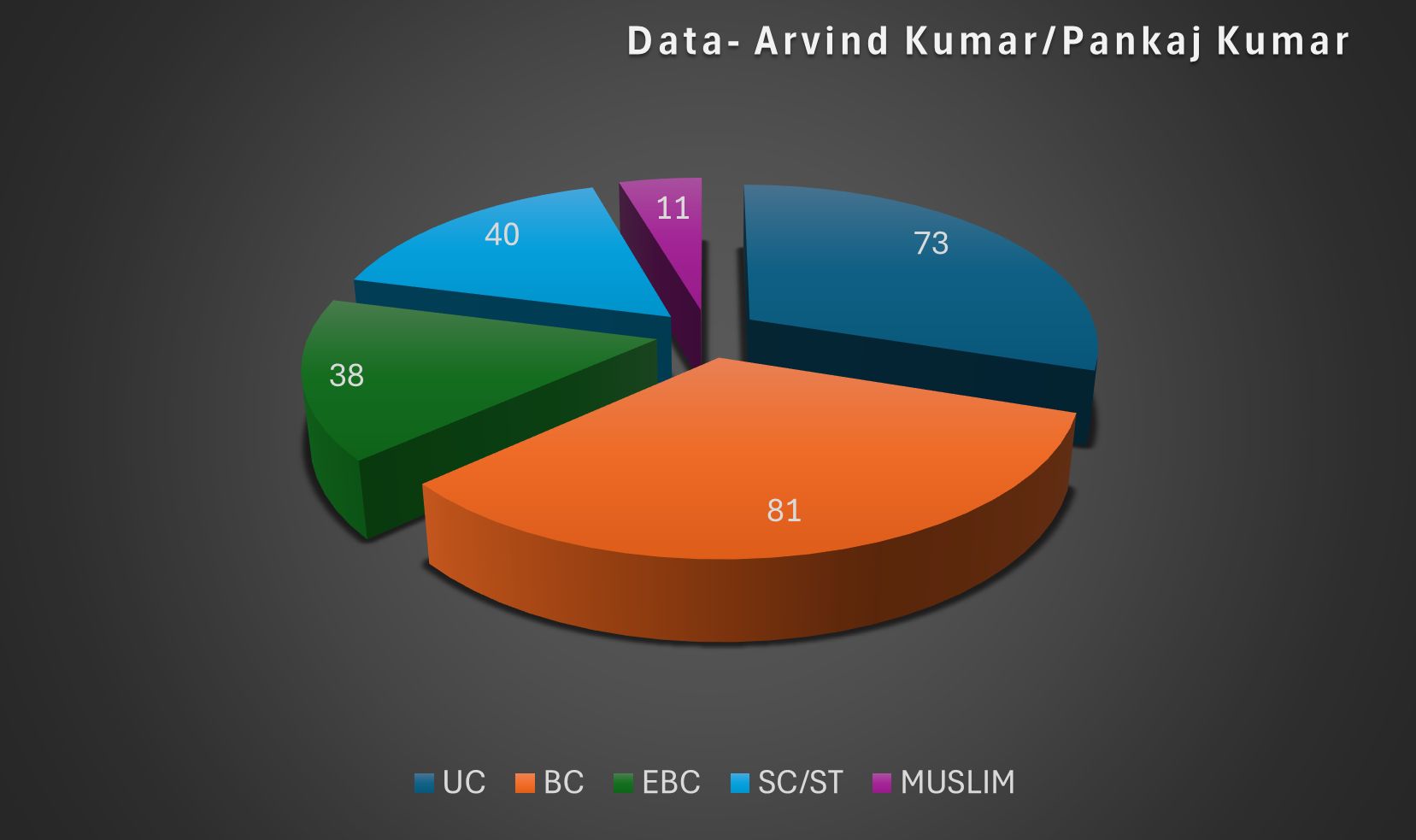

सन् 1871 में हुई प्रथम दशकीय जनगणना से ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने जनगणना फार्म में जाति का कॉलम शामिल किया। प्रोफेसर आनंद तेलतुमड़े ने ‘फ्रंटलाईन’ पत्रिका में प्रकाशित अपने एक लेख में यह तर्क दिया है कि औपनिवेशिक सरकार ने यह इसलिए किया क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद वह जनगणना का बांटो और राज करो की अपनी नीति को लागू करने के लिए औजार के रूप में प्रयोग कर सके। उन्होंने लिखा कि भारत को बेहतर ढंग से जानने-समझने, उस पर अपना नियंत्रण रखने और उस पर राज करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को जाति, धर्म, कबीलों व भाषा आदि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा। वे लिखते हैं कि ब्रिटिश भारत में जाति गणना के कारण कदाचित स्वतंत्र भारत में जाति की संस्था ने और कठोर स्वरूप अख्तियार किया। तो फिर क्या हमें आने वाली जनगणना में जाति को शामिल नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी चिंता यह होना चाहिए कि जनगणना से प्राप्त जाति संबंधी आंकड़ों का सरकार किस तरह इस्तेमाल करती है। क्या इन आंकड़ों का इस्तेमाल पिछड़े वर्गों में शामिल समुदायों और जातियों को एक दूसरे से लड़वाने के लिए किया जाएगा या जाति व्यवस्था के चलते समाज के कुछ तबकों पर सदियों से हो रहे अत्याचारों के परिणामों को बेहतर ढंग से समझने के लिए? क्या इन आंकड़ों का इस्तेमाल पिछड़े वर्गों के आरक्षण कोटे को और बढ़ाने के लिए किया जाएगा? क्या इनका इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि ओबीसी में शामिल सबसे पिछड़ी जातियों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले? बिहार में 2022-23 में किए गए जाति आधारित सर्वेक्षण से यह सामने आया है कि प्रदेश की आबादी का 36 प्रतिशत अत्यंत पिछड़े वर्गों में शामिल है, मगर इस तबके को केवल 12 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। हमें यह समझना होगा कि हमारा राज्य जितना अधिक प्रातिनिधिक होगा और वह जितने बेहतर तरीके से हमारे समाज को प्रतिबिंबित करेगा, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत बनेगा।

करीब 3,700 ओबीसी जातियों को केवल दो श्रेणियों में बांटने से काम नहीं चलने वाला है। उन्हें कम से कम पांच श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। प्रभावशाली कृषि भूस्वामी जातियों को एक समूह में रखा जाना चाहिए। इनमें हिंदी पट्टी के कुर्मी, यादव, कोइरी, कुशवाहा और जाट, महाराष्ट्र के कुनबी और कर्नाटक के वोकलिंगा शामिल हैं। दूसरे समूह में कृषि में कृषि और कृषि से संबंद्ध अन्य व्यवसायों जैसे मछली पालन या पशुपालन आदि करने वाले ऐसे समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास खेती की जमीन या तो है ही नहीं या बहुत कम है। तीसरी श्रेणी में शिल्पकार व सेवा प्रदाय करने वाले समुदाय जैसे लोहार, बुनकर, बढ़ई, नाई, धोबी आदि होने चाहिए। चौथी और अंतिम श्रेणी में विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु जातियां होनी चाहिए।

आगे की राह

यह सचमुच दुखद और त्रासदीपूर्ण है कि आजादी के 77 साल बाद भी हम प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने के लिए औपनिवेशिक काल के जनगणना आंकड़ों पर निर्भर हैं। अगर सरकार सचमुच देश में समानता लाना चाहती है तो वह आगामी जाति आधारित जनगणना का उपयोग चुनावी फायदे के लिए जातियों को एक-दूसरे से लड़वाने के लिए नहीं करेगी। वह इन आंकड़ों का उपयोग सामाजिक और ढांचागत परिवर्तन लाने के लिए करेगी। जाति आधारित जनगणना और उसके बाद ओबीसी आरक्षण के विस्तार और उसके वैज्ञानिक उपवर्गीकरण से उस तरह का सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो सकता है जिसकी कल्पना संविधान में की गई है।

(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in