हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर पर पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक अत्यंत विवादास्पद पाठ्यक्रम पेश किया है, जो धार्मिक खाई को पाटने के बजाय उसे और गहरा कर सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगलों के हाथों सिखों के उत्पीड़न और सिख समुदाय की कुर्बानियों को याद रखना ज़रूरी है, ताकि नई पीढ़ियों को इस इतिहास से अवगत कराया जा सके।

इसी उद्देश्य के तहत एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम को गत 5 जुलाई को आयोजित अकादमिक काउंसिल की बैठक में मंजूरी दी गई, जिसे विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ ने प्रस्तुत किया था।

विश्वविद्यालय की दक्षिणपंथी लॉबी ने इस पाठ्यक्रम का समर्थन करते हुए इसकी उपयोगिता पर ज़ोर दिया है। वहीं दूसरी ओर निष्पक्ष इतिहासकारों, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा रखने वाले छात्रों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस पाठ्यक्रम की आड़ में सिख गुरुओं और मुगलों के बीच समय-समय पर हुई ऐतिहासिक राजनीतिक असहमतियों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे सिख समुदाय और इस्लामी समाज के बीच मौजूद साझी सांस्कृतिक विरासत की अनदेखी होती है, और उसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है।

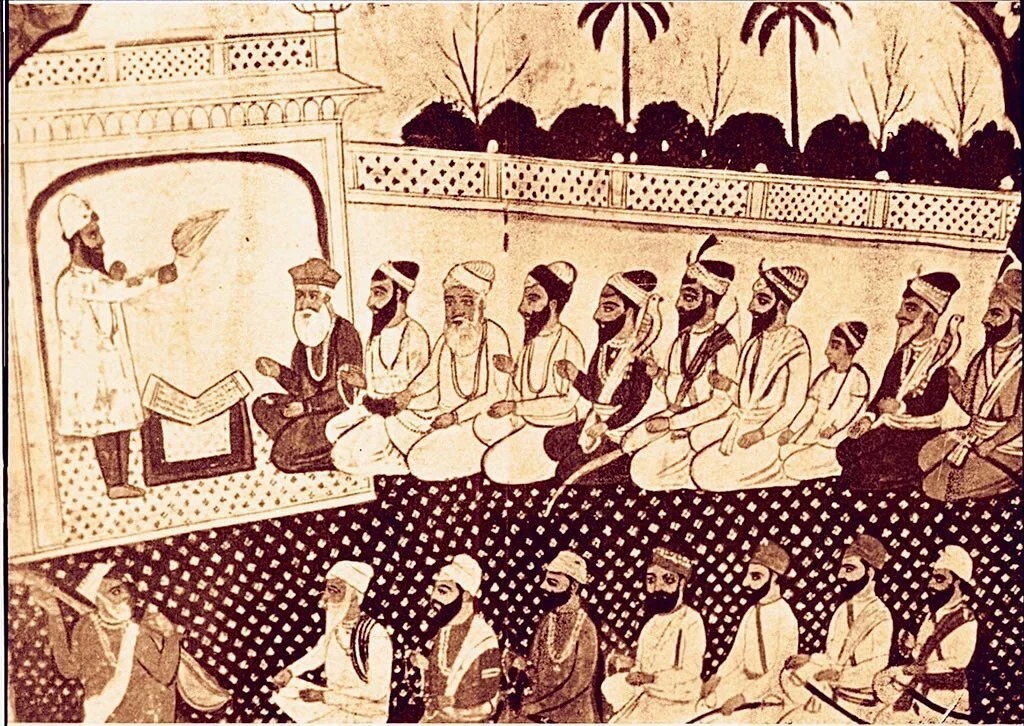

उदाहरण के लिए, प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक ‘हिस्ट्री ऑफ़ मिडीवल इंडिया’ (ओरिएंट ब्लैकस्वान, 2019) में लिखा है कि मुग़ल शासक औरंगज़ेब, सिखों के बढ़ते प्रभाव से भली-भांति परिचित था और इसी कारण उसने गुरु हरराय के बड़े पुत्र रामराय के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन गुरु हरराय अपने पुत्र रामराय से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने छोटे पुत्र हरकिशन जी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हरकिशन जी की मृत्यु के बाद, 1664 में गुरु तेग़ बहादुर ने गद्दी संभाली। इस समय राम राय ने भी गद्दी पर दावा ठोक दिया। हालांकि औरंगज़ेब ने इन मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उसने रामराय को देहरादून में एक गुरुद्वारा स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान की।

रामराय की कोशिश यही थी कि वह मुग़ल दरबार को अपने प्रतिद्वंदी गुरु तेग़ बहादुर के खिलाफ उकसाए। इसी दौरान गुरु तेग़ बहादुर को गिरफ़्तार करने की कोशिश हुई, मगर वे उस समय गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे। अंततः 1675 में उन्हें उनके पांच अनुयायियों सहित दिल्ली लाया गया। उन पर कई आरोप लगाए गए और उन पर अपना धर्म त्यागने का दबाव डाला गया, जिसे उन्होंने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया।

गुरु तेग़ बहादुर की हत्या के पीछे क्या कारण थे, इस पर विभिन्न मत हैं। परंतु यह स्पष्ट है कि इस हत्या के पीछे धार्मिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक कारण काम कर रहे थे। फ़ारसी स्रोतों के आधार पर संकेत मिलता है कि उस समय गरीब किसान, जो मुग़ल साम्राज्य के लिए काम कर रहे जागीरदारों और ज़मींदारों के शोषण से परेशान थे, न्याय और राहत की तलाश में सिख गुरु के पास जा रहे थे। गुरु की शिक्षाएं शोषण के विरुद्ध मानवता, समानता और न्याय की बात करती थीं और पीड़ितों को अत्याचार से मुक्ति की राह दिखलाती थीं। यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि औरंगज़ेब द्वारा गुरु तेग़ बहादुर पर किया गया अत्याचार पूरी तरह निंदनीय है।

गुरु तेग़ बहादुर की शहादत के बाद, सिख समुदाय पंजाब के दूर-दराज़ के पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया। इसी दौर में गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को सैन्य रूप से संगठित किया। वे एक सक्षम योद्धा और कुशल प्रशासक थे। 1699 में उन्होंने ‘खालसा’ की स्थापना की, जो सिखों के लिए एक सैन्य-सामुदायिक पहचान बन गई। हालांकि, समय के साथ सिखों और पहाड़ी राजाओं के बीच संबंधों में तनाव आने लगा। 1704 में इन राजाओं ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया, लेकिन सिखों ने उन्हें परास्त कर दिया। इसका बदला लेने के लिए पहाड़ी राजाओं ने मुग़ल शासकों से सैन्य मदद मांगी।

इस पूरे कालखंड को प्रोफेसर सतीश चंद्र ने इन शब्दों में संक्षेपित किया है–

“जो संघर्ष उसके बाद हुआ, वह मुख्य रूप से धार्मिक संघर्ष नहीं था। यह आंशिक रूप से हिंदू पहाड़ी राजाओं और सिखों के बीच स्थानीय प्रतिद्वंद्विता की उपज था, और आंशिक रूप से उस सिख आंदोलन का परिणाम था जैसा कि वह विकसित हुआ था।” (पृष्ठ 349)

इसके बरक्स दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कुछ भी हो रहा है, वह देश की वर्तमान राजनीति से कटा हुआ नहीं है। विभिन्न मोर्चों पर दक्षिणपंथी राजनीतिक दल इतिहास के भगवाकरण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। एक ओर जहां स्कूली पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को सब पर थोपना प्रतीत होता है। इस दिशा में विश्वविद्यालयों की भूमिका भी तेज़ी से बदली जा रही है। मसलन, प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की अनदेखी करते हुए ऐसे व्यक्तियों को अध्यापन की ज़िम्मेदारी दी जा रही है, जिनकी रुचि अध्ययन और अनुसंधान में नहीं, बल्कि एक विशेष विचारधारा और राजनीतिक दल का झंडा आंख मूंदकर उठाने में है।

एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक चेतना रखना निस्संदेह सराहनीय है, और हर नागरिक को किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने का अधिकार है। लेकिन जब राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ की जाए, तो यह समाज को तनाव और विघटन की आग में धकेल सकता है।

सत्ता में बैठे हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित समूहों की यह भी पूरी कोशिश है कि इतिहास के उन पहलुओं को उभारकर प्रस्तुत किया जाए, जहां धार्मिक मतभेद मुखर रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन एक ईमानदार इतिहासकार कभी यह दावा नहीं कर सकता कि अतीत पूर्णतः निष्कलंक था या तत्कालीन समय में दूध और शहद की नदियां बहती थीं। सच्चाई यह है कि समाज और समुदायों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक संघर्ष हमेशा चलते रहे हैं और विभिन्न धर्मों के शासकों के बीच रक्तपात भी हुआ है।

लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि आम जनता ने कभी शासकों की धार्मिक पहचान के आधार पर आपसी संबंधों को कलुषित नहीं किया। जनता जानती थी कि शासक चाहे किसी भी धर्म का हो, टैक्स वसूली में कोई रियायत नहीं मिलने वाली। यही वजह थी कि एक हिंदू राजा के शासन में हिंदू किसान उतना ही शोषण झेलता था, जितना किसी मुस्लिम शासक के समय में मुस्लिम किसान।

उसी प्रकार, हिंदू राजाओं के दरबारों में मुस्लिम दरबारी होते थे और मुस्लिम बादशाहों के दरबारों में अनेक हिंदू अधिकारी व मंत्री कार्यरत थे। लेकिन दक्षिणपंथी सांप्रदायिक सोच ने इन ऐतिहासिक राजनीतिक खींचतान को हिंदू बनाम मुसलमान या सिख बनाम मुसलमान के बीच युद्ध के रूप में पेश करने की कोशिश की है।

दक्षिणपंथी शक्तियों की संकीर्ण मानसिकता का आलम यह है कि हिंदू राजाओं के कालखंड में उन्हें न तो अत्याचार दिखता है, न जात-पात, न भेदभाव और न ही वर्ग संघर्ष; लेकिन मुस्लिम शासनकाल को वे खुले तौर पर गैर-मुसलमानों के लिए “अत्याचार” का युग सिद्ध करने में कोई संकोच नहीं करते।

निस्संदेह, सिखों और मुगलों के बीच कई बार युद्ध हुए, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों की अक्सर अनदेखी कर दी जाती है, जहां मुस्लिम शासकों और सिख नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी स्थापित थे। यह बात दक्षिणपंथी ताक़तें याद नहीं रखना चाहतीं कि इस्लाम और सिख धर्म के बीच केवल कुछ सिद्धांतों में ही समानता नहीं है, बल्कि गुरु नानक की शिक्षाओं पर इस्लामी प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

यह कौन नकार सकता है कि सिख और मुस्लिम संस्कृतियों ने एक-दूसरे को प्रभावित किया है, और उनके बीच मतभेदों की तुलना में समानताएं कहीं अधिक रही हैं। दोनों ही धर्म समानता में विश्वास रखते हैं और जात-पात या किसी अन्य सामाजिक भेदभाव को अस्वीकार करते हैं। सूफ़ी संत और सिख गुरुओं दोनों की शिक्षाएं मानवता, भाईचारे और सहिष्णुता पर केंद्रित हैं, और उनकी मूलभूत विचारधाराओं में गहन समानता पाई जाती है।

लेकिन दक्षिणपंथी ताक़तों का मुख्य उद्देश्य समाज में दरार पैदा करना है। धार्मिक दूरियां बढ़ाकर राजनीतिक लाभ अर्जित करना। यही कारण है कि कहीं वे मुसलमान बनाम सिख की राजनीति खेलते हैं, तो कहीं दलित बनाम मुसलमान की खाई खोदने की कोशिश करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में मुसलमानों को ‘दुश्मन’ के रूप में चित्रित किया जा रहा है, और अतीत में आदिवासी सरदारों तथा मुस्लिम शासकों के बीच हुई कुछ मामूली झड़पों को बढ़ा-चढ़ाकर, राई का पहाड़ बना कर पेश किया जा रहा है।

पिछले साल झारखंड में चुनावों के दौरान यह दुष्प्रचार बड़े ज़ोर-शोर से फैलाया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी के बहाने उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र की जनसंख्या संरचना को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए, तो आदिवासियों ने बड़ी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि मुसलमानों और आदिवासियों के बीच सदियों पुराना सामाजिक रिश्ता तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थों की भेंट नहीं चढ़ सकता।

ठीक यही रणनीति दलितों के साथ भी अपनाई जा रही है। दलित नायकों और योद्धाओं को मुस्लिम शासकों के विरोध में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि दोनों वर्गों के बीच आपसी संबंधों में विष घोला जा सके।

क्षेत्रीय इतिहास को महत्व देने के नाम पर गैर-मुस्लिम क्षेत्रीय राजाओं को मुस्लिम शासकों, विशेषकर मुगलों, के विरोध में प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकार जानबूझकर ऐसे सेमिनारों और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित कर रही है जो मुस्लिम शासकों – खासकर मुगल बादशाहों – को एकतरफा, क्रूर और नकारात्मक रूप में चित्रित करते हैं। असम में अहोम राजाओं और मुस्लिम शासकों के बीच हुई ऐतिहासिक असहमति को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

सत्ता पर काबिज दक्षिणपंथी लॉबी यह समझने में विफल रही है कि देश की एकता में सामाजिक सौहार्द की बुनियादी और निर्णायक भूमिका होती है। एक सशक्त लोकतंत्र की नींव इसी पर टिकी होती है कि नई पीढ़ियों को इतिहास के बारे में सही, संतुलित और निष्पक्ष जानकारी दी जाए। इतिहासलेखन की सही प्रक्रिया यही है कि किसी युग की राजनीतिक परिस्थितियों के विश्लेषण में सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी समान महत्व दिया जाए।

हिंदू राजाओं और बादशाहों के बीच हुए सत्ता संघर्ष को सही संदर्भ में समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी नीतियों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाए – ना कि केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उनके ऐतिहासिक चरित्र का निर्धारण किया जाए। शासकों को उनके धर्म के आधार पर परखना एक प्रकार का सांप्रदायिक इतिहास-लेखन है, जो शोध और विवेकपूर्ण विश्लेषण के बुनियादी सिद्धांतों से भटका हुआ है।

सिख समुदाय के इतिहास को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना निश्चित रूप से एक स्वागत-योग्य कदम है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि पाठ्यक्रम को व्यापक परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाए, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को समान महत्व दिया जाए। सिख धर्म और समुदाय ने अपने ऐतिहासिक संघर्षों में जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई है और समानता, बराबरी तथा तार्किकता के मूल्यों की पैरवी की है। इन पहलुओं पर ज़ोर देने से भारत में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी।

लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के हालिया प्रस्तावित पाठ्यक्रम को देखकर यह आभास होता है कि उसमें सिखों और मुस्लिम शासकों के बीच हुई कुछ राजनीतिक असहमतियों को ही सिख इतिहास का केंद्रीय संदर्भ बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह न केवल बौद्धिक दृष्टि से संकीर्ण सोच का परिचायक है और इतिहास की तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुति है, बल्कि यह देश के सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए भी प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है।

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in