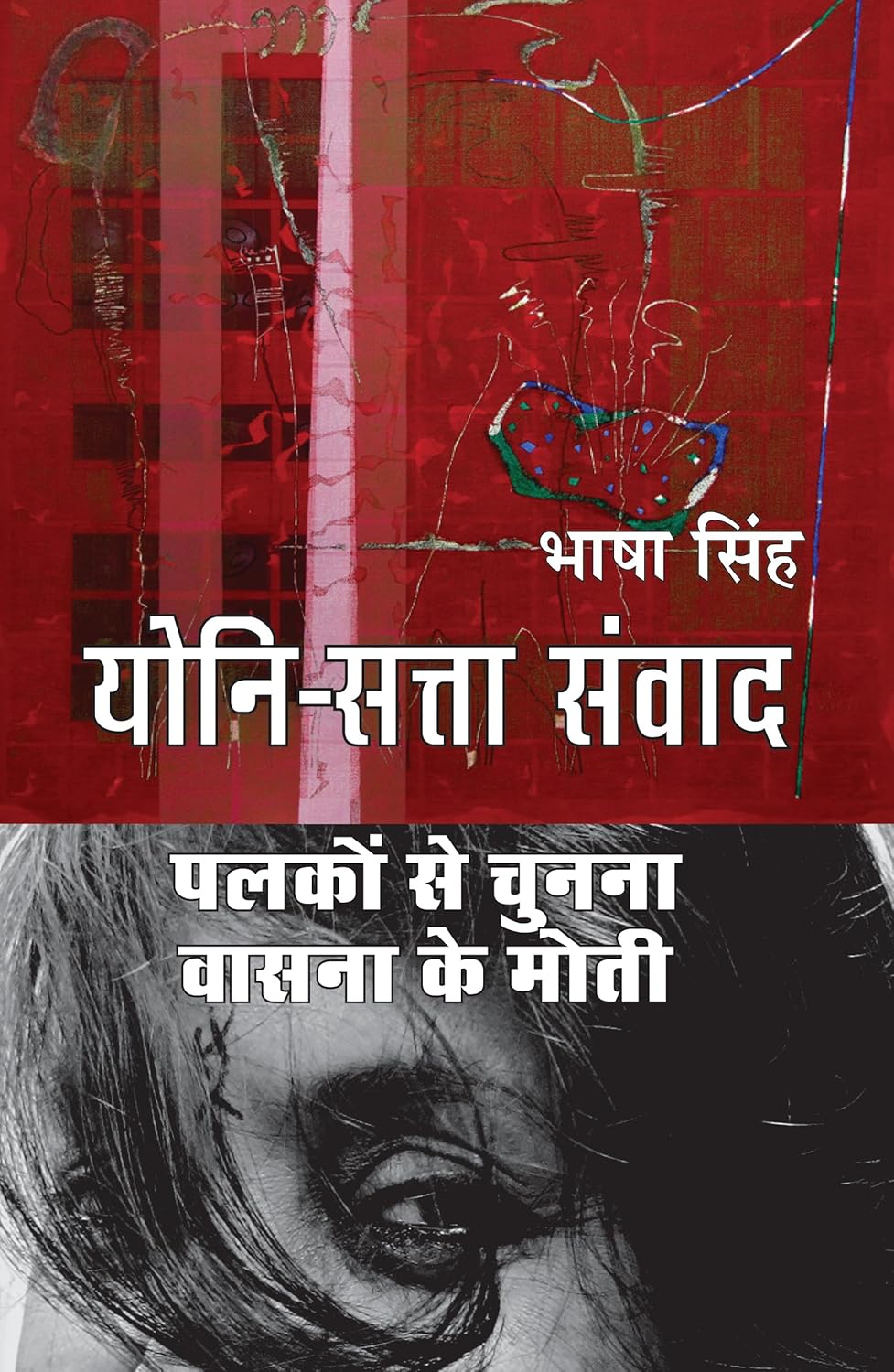

पत्रकार और संस्कृति-कर्मी भाषा सिंह कविताओं में भी समान अधिकार रखती हैं। उनकी कविताओं का संग्रह ‘योनि, सत्ता और संवाद : पलकों से चुनना वासना के मोती’ शीर्षक से पिछले साल गुलमोहर किताब द्वारा प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की कविताएं स्त्री संवेदना, अनुभूति एवं अभिव्यक्ति तथा उससे उपजे प्रतिरोध को जानने-समझने का महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

यह सही है कि भाषा सिंह की परवरिश साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं क्रांतिकारी परिवेश में हुई है, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व में झलकता है। इसके बावजूद हर रचनाकार की भांति भाषा सिंह के भी कुछ सामाजिक और निजी जीवन अनुभव हैं। भाषा सिंह के ये व्यक्तिगत और पारिवारिक अनुभव और संघर्ष एक स्त्री होने के नाते और दोहरे हो जाते हैं। इनका जिक्र उनकी इन कविताओं में भी बेहद बेबाकी के साथ हुआ है। अपनी पहली ही कविता ‘योनि, सत्ता और संवाद’ में वे कहती हैं–

“सवाल अब भी मैं पूछती हूं

क्यों जीया मां तुमने

प्रेम और संसर्ग के अकाल वाला जीवन?

मां भोली-सी मुस्कान के संग

हौले से कहती हैं, तुम खुद से भी

पूछ सकती हो यही सवाल, है ना।

नश्तर बहुत गहरे करता है वार”

(भाषा सिंह, योनि, सत्ता और संवाद, गुलमोहर पब्लिकेशन, पृष्ठ 17)

उपरोक्त पंक्तियां एक बेटी का अपनी मां से संवाद भर नहीं हैं, बल्कि एक स्त्री का दूसरी स्त्री से संवाद हैं। या कहिए कि एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से गहन व गंभीर संवाद हैं। इसी कविता के अगले भाग में कवि पितृसत्ता के चेहरे से प्रगतिशीलता का आवरण उतार कर फेंक देती है–

“जितना सुख मिल रहा है

क्यों नहीं सुखी रह सकती

क्यों चाहिए

पूरी रोटी

पूरा रिश्ता

भरपूर प्रेम

पूरा हक

और इस तरह से सनातनी इकतारा पर जपने वाला तान

कानो में पिघले शीशे की तरह उड़ेला जाता …

… जिस विधि राखे राम उसी विधि रहिए …”

(वही, पृष्ठ 18)

पितृसत्ता की जड़ें समाज के हर वर्ग में अत्यंत गहरी हो चुकी हैं। फिर चाहे वह प्रगतिशीलता के आवरण में लिपटा तथाकथित प्रगतिशील सभ्य समाज हो या स्त्री/पुरुष समानता की पैरवी करने वाली बुद्धिजीवी जमात। इसी कविता के तीसरे भाग में भाषा सिंह स्त्रियों के लिए तय की गई परंपरागत नैतिकता को नकार कर पितृसत्ता के चक्रव्यूह को भेदती हैं –

“बिस्तर पर भी औरत को

‘औरत’ रखने के लिए

वात्सयायन ने कामसूत्र रचा

आसनों-मुद्राओं का मकड़जाल

सुख प्रदान करने वाली एक

बेहतरीन दिलकश मनमोहिनी मशीन

जो रिझाने से लेकर सुलाने तक में

एक्सपर्ट हो और मर्द को चरम तक

पहुंचाने के लक्ष्य को ही

अपने चरम सुख में फिट कर ले।”

(वही, पृष्ठ 19)

भाषा सिंह का यह पहला कविता संग्रह है, लेकिन इस संग्रह की कविताएं और उनमें प्रयुक्त काव्य शैली, बिंब और प्रतीक उनकी प्रौढ़ साहित्यिक समझ एवं गहन अनुभवी दृष्टि को दर्शाते हैं। इन कविताओं के माध्यम से वह स्त्री कविता की नवीन जमीन तैयार करती हुई साहित्यिक क्षेत्र में एक बड़ी लकीर खींचती हैं। मसलन, ‘देह की चाक पर वासना के आकार’ शीर्षक कविता में भाषा सिंह भारतीय समाज में जड़ जमाए बैठी पितृसत्ता द्वारा स्त्रियों के लिए तय की गई वर्जनाओं को तोड़ते हुए खुद को एक कुम्हारिन मानकर कह उठती हैं–

“वासना की गीली जमीन पर

लथपथ हो कर मैं

गढ़ना चाहती हूं अपने प्रेमी को

बची हुई उम्र में एक एक पल

कीमती है हरेक,

पर चाहती हूं

दर्ज रहे,

उसके खुरदुरे हाथ की रगड़

सख्त पकड़ का दाब

सूखे चुभते होंठ, कंटीली जीभ

जो जिंदा रखे मेरे शरीर को

आवेग से भर दे।”

(वही, पृष्ठ 24-25)

भारतीय समाज में स्त्री के चारों ओर बचपन से ही इस प्रकार का नैतिक सामाजिक ढांचा तैयार कर दिया जाता है, जिसके भीतर वह अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर आज भी खुलकर बात नहीं कर सकती। लेकिन भाषा सिंह

इस कविता में इन वर्जनाओं को तोड़कर आगे बढ़ती हैं। वह लिखती हैं–

“कुम्हार की चाक पर

हाथों के सही दाब

सही गति से घूमते चक्के की लय से ही

मिट्टी लेती है सुंदर मनचाहा आकार

मै कुम्हारिन ही तो हूं

गढ़ रही हूं देह की चाक पर

योनि की धौंकनी से

वासना के आकार।”

(वही)

यह विडंबना ही है कि स्त्री और पुरुष जब पति-पत्नी बनते हैं तो पति स्वयं को किसी शासक तथा पत्नी को अपनी दासी के रूप में ही देखता है या देखना चाहता है। लेकिन पत्नी अपने पति को अपने प्रियतम अथवा प्रेमी के रूप में ही देखती है। ज्यादातर भारतीय स्त्रियां निराशा और हताशा के आलम में ही अपने जीवन में आई इस नीरसता को अपनी नियति मान जीवन बसर कर लेती हैं। लेकिन कुछ विद्रोहिणी स्त्रियां अपने पति के इस पितृसत्तात्मक रवैए के खिलाफ विरोध दर्ज करती हैं। जैसे भाषा सिंह ‘तुम मेरे मरद नहीं’ कविता में कहती हैं–

“तुम मेरे मरद नहीं हो सकते

मेरे आदमी नहीं हो तुम

मेरे आंसू नहीं ढलकते हैं

तुम्हारे गालों पर

दर्द मोती बन झरता है

मेरी सपनीली आंखों से

तुम्हें याद आ जाती है तुम्हारी मां

और तुम अपने पिता का कवच ओढ़ लेते हो।”

(वही, पृष्ठ 29)

‘तुम मेरे मरद नहीं हो सकते’ कविता में कवि का यह ‘नकार’ सदियों से कायम और दंभ में लीन पुरुषसत्ता को एक स्त्री की सीधी चुनौती है।

भाषा सिंह की कविताओं की खासियत है कि वे अपने प्रतीक खुद गढ़ती हैं। इसलिए उन्हें मौसमी फूलों में दिलचस्पी नहीं है। वे सदाबहार को चुनती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि सदाबहार हर परिस्थिति में डटा रहेगा और महकता रहेगा। वे कहती हैं–

“जीवन की मद्धम लय पर

आदि से अंत तक

प्रेम से उपजा जीवन

प्रेम से ही बचेगा ….

मैं निर्वस्त्र स्त्री

लपेटती तन पर

हर दौर के साथी

‘सदाबहार’ ही को

और बोलती हूं

खोलती हूं मोर्चा

विध्वंसकारी सेंगोल के खिलाफ।”

भाषा सिंह की कविताओं की विशिष्टता है कि ये सभी कविताएं ‘मैं’ शैली में लिखी गई हैं। बहुत बार कविता पढ़ते

हुए पाठक महसूस कर सकता है कि ये कविताएं बहुत व्यक्तिगत अथवा निजी हो गई हैं। लेकिन व्यक्तिगत को समष्टिगत बना कर प्रस्तुत करना ही भाषा सिंह की काव्यात्मक समझ बुझ को दर्शाता हैं। समाज में दलित, उपेक्षित समझे जाने वाली अस्मिताओं – स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यकों – के मुद्दों व उन पर होने वाली हिंसा और अन्याय के प्रति ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, घटनाओं/ परिघटनाओं एवं मुद्दों के प्रति भी वे अत्यंत जागरूक रहती हैं। यह उनकी कविताओं में सहज ही दिख जाता है। उनकी एक कविता है– ‘टोकरी उलीचने की शिद्दत’। इस कविता में भाषा सिंह ‘मैला प्रथा’ की ओर हमारा ध्यान दिलाती हैं। सीवरेज में होने वाली मौतों का जिक्र हो या ‘गाजा’ में मरने वाले मासूम लोगों का, भाषा सिंह की अंतरसंवेदना पाठक की संवेदना को झकझोरने का माद्दा रखती हैं। ‘अपने लहू में डुबो कर कलम की निब’ शीर्षक कविता में वह कहती हैं–

“तुम्हारे जुल्म के खिलाफ

खड़ी हूं में गाजा में

तुम्हारे बमों के गुबार के नीचे

ढूंढ रही हूं अपनी गुलाम औलादों को।

मैं खड़ी हूं

दिल्ली – मेवात – भोपाल – गोरखपुर … में

तुम्हारे हत्यारे बुलडोजर के सामने

ढूंढ रही हूं गुम हो रहे अपने संविधान को।”

इसी मनमिजाज की उनकी एक और कविता एक ‘मेंहसा मिनी तुम जिंदा हो हम सब में’ वह स्त्री स्वतंत्रता एवं मुक्ति के लिए संघर्ष करती स्त्रियों के साथ शामिल होती हुईं कहती हैं–

“ईरान की सरजमीं पर

सदी की सबसे मुक्कमल तस्वीर को

रचा औरतों ने

…

अपनी आजादी से प्यार हमें कुछ नहीं

हजारों बरस आग में झुलस कर

जो आजादी हमने पाई है।

(वही, पृष्ठ 115)

इस प्रकार भाषा सिंह की कविताओं को हम एक सचेतन कवि की प्रतिरोधी रचनाओं के रूप में देख सकते हैं, जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में सक्षम हैं।

समीक्षित पुस्तक : योनि, सत्ता और संवाद : पलकों से चुनना वासना के मोती (काव्य संग्रह)

रचनाकार : भाषा सिंह

प्रकाशक : गुलमोहर किताब

मूल्य : 250 रुपए

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in