यह बात स्थापित हो चुकी है कि साहित्य में असीम शक्ति अंतर्निहित है। साहित्य हमारे वैयक्तिक चिंतन एवं आचरण के साथ-साथ व्यापक सामाजिक अंतरसंबंधों और अनुभूतियों को परिलक्षित करता है और हमारी व्यथा-कथा को भी प्रकट करता है। समकालीन भारतीय साहित्य के क्षेत्र में यह बात प्रामाणिकता से लागू होती है व दलित साहित्य के संदर्भ में अधिक प्रभावी मालूम पड़ती है। दलित साहित्य क्या है? यह सवाल जितना आसान लगता है, उतना ही जटिल है। दलित विमर्श दलित जीवन के बुनियादी सरोकारों को लेकर खड़ा हुआ है, जिसका मूलस्वर प्रतिरोध है। इस विमर्श में दलितों की सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और संवैधानिक अस्मिता को केंद्र में रखकर बहसें होती हैं। दलित विमर्शकारों ने दलित जीवन के संघर्ष और अधिकार को मुख्यधारा के साहित्य और बहस में शामिल करने का सार्थक प्रयास किया है।

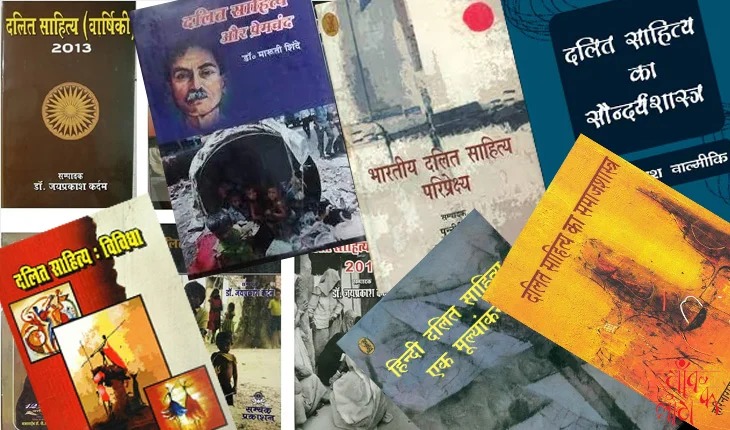

ओमप्रकाश वाल्मीकि अपनी पुस्तक ‘दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र’ में दलित साहित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि, “दलित साहित्य नकार का साहित्य है जो संघर्ष से उपजा है तथा जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव है और वर्ण-व्यवस्था से उपजे जातिवाद का विरोध है।”[1] वहीं लेखक शरण कुमार लिंबाले अपने ग्रंथ ‘दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र’ (मराठी से अनुदित) में लिखते हैं कि “दलितों का दुख, परेशानी, ग़ुलामी, अधःपतन और उपहास के साथ ही दरिद्रता का कलात्मक शैली से चित्रण करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। आह का उदात्त स्वरूप अर्थात दलित साहित्य”।[2]

हिंदी का दलित साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास के एक खास दौर 1980 और 1990 के दशक में उभरा एक साहित्यिक आंदोलन है जिसमें दलित लेखक आत्म सजगता के साथ आगे आए और अपने को एक अलग साहित्यिक धारा के रूप में मनवाने का साहित्यिक संघर्ष चलाया। अपनी रचनाओं में उन्होंने अपनी जाति के साथ होनेवाले भेद-भावों और जुल्मों को दिखाया। दलित साहित्य अपने प्रारंभिक दौर से ही हिंदी के बुद्धिजीवियों के बीच आलोचना का शिकार रहा है। सबसे पहले तो इसे अलग से ‘दलित साहित्य’ के रूप में मान्यता देने पर ही विवाद रहा। लेकिन उन्हें दलित साहित्य को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना पड़ा और फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या केवल दलित लेखक ही दलित साहित्य लिख सकता है या फिर गैर-दलित द्वारा लिखे गए साहित्य को भी दलित साहित्य माना जाए?

इस सवाल पर खूब वाद-विवाद हुए। कई बड़े लेखकों ने अपनी राय दी है। यहां दो लोगों का जिक्र करना जरूरी लगता है। एक, डॉ. मैनेजर पांडेय के कथन को देखा जाना चाहिए। वे कहते हैं– “जहां तक दलित साहित्य की अवधारणा की बात है, तो दलित साहित्य को दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो दलितों के द्वारा दलितों के बारे में दलितों के लिए लिखा गया साहित्य और दूसरा दलितों के बारे में गैर-दलित लेखकों का साहित्य। मेरे विचार में करुणा और सहानुभूति के सहारे गैर-दलित लेखक भी दलितों के बारे में अच्छा साहित्य लिख सकते हैं। लेकिन सच्चा दलित साहित्य वही है, जो दलितों द्वारा अपने बारे में लिखा जाता है, क्यूंकी ऐसा साहित्य सहानुभूति और करुणा से नहीं, बल्कि स्वानुभूति से उपजा होता है। ऐसी स्थिति में अगर आज के दलित लेखन पर ध्यान दें, तो ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानियां, कंवल भारती की कविताएं तथा मोहनदास नैमिशराय की ‘अपने-अपने पिंजरे’ जैसी गद्य रचनाएं दलित साहित्य की संभावनापूर्ण शुरुआत का संकेत देती हैं”।[3]

वहीं लेखक शरण कुमार लिंबाले का मानना है कि “गैर-दलित लेखक भी संवेदना और सहानुभूति से दलितों के लिए साहित्य लिखें तो कौन मना करता है उन्हें? पर यह उनका अनुभवजन्य साहित्य, प्रामाणिक दलित साहित्य नहीं माना जा सकता। इसे उनके महसूस करने की, उनके अहसासों की अभिव्यक्ति माना जा सकता है, सहानुभूति का साहित्य कहा जा सकता है। अनुभूति, स्वानुभूति से अधिक कलात्मक या प्रभावकारी हो सकती है लेकिन वह कितनी प्रभावकारी है यह अहसास कराने वाले की ग्राह्यता पर निर्भर करेगा। यह सत्य है कि इस तरह का साहित्य वैसा प्रामाणिक नहीं होगा जैसा दलित द्वारा लिखा साहित्य होगा, भले कलात्मक अधिक हो।”[4]

इसी तरह अन्य दिग्गज दलित लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि, सी.बी. भारती, जयप्रकाश कर्दम, कंवल भारती आदि दलित साहित्य को सिर्फ दलितों के द्वारा लिखे साहित्य, जिसमें दलित चेतना हो, तक सीमित रखना चाहते हैं, क्यूंकी यह भुक्तभोगियों का साहित्य है। यह दर्द की दास्तान उनकी अपनी जुबान में होगी। दलित साहित्य को इस तरह सीमित करना आज उसकी अलग पहचान बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं कि वे कल भी ऐसे फर्क पर जोर दें। परंपरा या इतिहास भी एक चीज होती है जिससे आदमी जुड़ना चाहता है। भविष्य में दलितों के प्रति गैर-दलित लेखकों का सहानुभूतिपरक साहित्य और वर्तमान के दलित लेखकों का साहित्य दोनों ही व्यापक रूप में दलित साहित्य के दो अंग देखने को मिलता है तो आश्चर्य की बात नहीं। दलित साहित्य समाज सापेक्ष है, क्यूंकी इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना सर्वोपरि मानी जाती है। दलित साहित्य समाज में किसी भी वर्ग विशेष, जाति-प्रजाति, वंश-विशेष की धार्मिक, दैवीय, वंशानुगत अथवा अन्य आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता।

भारतीय समाज में दलित और स्त्री की दशा ‘वर्णव्यवस्था’ के कारण हजारों वर्षों से दयनीय रही है। वर्ण-व्यवस्था को लेकर पारंपरिक और आधुनिक समाज में अनेक प्रकार की बहसें हुई हैं, लेकिन सच यह है कि “भारतीय समाज में वर्ण एवं जाति केंद्रित सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने वाली मुख्यतः दो विचारधाराएं रही हैं– एक सामंतवाद और दूसरा ब्राह्मणवाद। सामंतवाद के केंद्र में ताकत है जो जमीन से प्राप्त होती है। ब्राह्मणवाद के केंद्र में ज्ञान है जो उसे शिक्षण संस्थान (प्राचीन काल में गुरुकुल) से प्राप्त होता है”।[5] जिसके पास इन दोनों की (ताकत और ज्ञान) मिश्रित संरचना है अथवा ये दोनों हैं वह सत्ता अथवा समाज को संचालित करने वाली संरचना के केंद्र में होता है। या यूं कहें कि वह सत्ता और सामाजिक विकास से जुड़े समस्त कारकों को संचालित और नियंत्रित करने में सक्षम होता है। भारतीय समाज में दलित और स्त्री प्रारंभ से ही ताकत और ज्ञान की प्रक्रिया से बाहर रहे हैं अथवा यूं कहें कि हमारी सामाजिक निर्मितियों में इन्हें ज्ञान और ताकत से वंचित रखा गया है। ज्ञान की प्रक्रिया में सन् 1848 में जोतीराव और सवित्रीबाई फुले मिलकर पुणे में पिछड़ी और अछूत जाति की लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोलते हैं, इस तरह बाद में दलित समाज के लिए शिक्षा का रास्ता खुलता है।

लेकिन वर्तमान समय में दलितों के साथ फिर से छल किया जा रहा है। उन्हें लुभावने नारों में फंसाकर, उनको प्राप्त सभी अधिकारों से धीरे-धीरे वंचित किया जा रहा है। साहित्य को समाज के हर आयाम प्रभावित करते हैं। 2014 से भाजपा केंद्र में है, उसका मूल उद्देश्य देश को ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका अनुषंगी संगठन भाजपा है, उसके सरसंघचालक मोहन भागवत ने 26 दिसंबर, 2019 के बयान में जो कहा उसपर गौर करके भाजपा के उद्देश्य को ज्यादा प्रभावी ढंग से समझ पाएंगे। भागवत ने कहा था– “संघ देश के 130 करोड़ की आबादी को हिंदू समाज मानता है। भारत में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या संस्कृति का हो, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है और वह भारत की संस्कृति का सम्मान करता है … वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी तरह से पूजा करे या न करे, वह हिंदू है। यह पूरा समाज हमारा है। संघ का लक्ष्य अखंड समाज बनाना है”।[6]

वहीं दलित साहित्य, जिसकी विचारधारा मुख्यत: डॉ. आंबेडकर से प्रेरित है, हिंदू धर्म के बारे में उनके विचार संघ की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है। डॉ. आंबेडकर का मानना है– “मेरी दृष्टि में हिंदू धर्म न होकर लोगों को पागल करने की जड़ी-बूटी है”।[7]

इस बात से साफ समझा जा सकता है कि डॉ. आंबेडकर हिंदू धर्म को किस दृष्टि से आंकते हैं। उनके अनुसार, धार्मिक लोग ‘समानता’ के आंदोलन को भटकाने की कोशिश करते हैं। वह हिंदू धर्म में पारंपरिक रूप से होने वाली मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि अगर दलित पढ़-लिख जाएगा तो वह पाखंड व आडंबरों को त्याग देगा, ज्ञान और तर्क पर बल देगा। वे कहते हैं– “हमारी कितनी पीढ़ियों ने भगवान की ड्योड़ी पर माथा रगड़-रगड़कर खुद को खत्म कर लिया है? कभी भगवान को तुम पर दया आई? उसने तुम्हारे लिए कौन-सा बड़ा काम किया? पीढ़ी-दर-पीढ़ी, तुम गांव का कचरा साफ करते रहे और भगवान तुम्हें खाने के लिए मरे हुए जानवर देता रहा। फिर भी भगवान ने तुम पर कोई दया नहीं दिखाई। तुम असल में किसी भगवान की पूजा नहीं करते, तुम अपनी अज्ञानता की उपासना कर रहे हो।”[8]

लेकिन वर्तमान समय पूजा-पाठ, आडंबर और पाखंड का है, क्यूंकी हिंदुत्ववादी हुकूमत उसे बढ़ावा दे रही है। वह दलित युवाओं को डॉ. आंबेडकर के विचारों से भटका कर खोखले भगवा राष्ट्रवाद पर बल दे रही है।

सनद रहे कि डॉ. आंबेडकर ने 1948 में लखनऊ में अपने भाषण में दलित वर्ग की कमियों को उजागर करते हुए कहा था– “अस्पृश्य लोग भी आपस में अब तक छूत-छात मानते हैं, ब्राह्मणों से भी बड़ा प्लेग हमारे भीतर है।”[9] इसी तथ्य को लेकर वर्तमान की भाजपा सरकार ने दलितों के भीतर उपजातियां, जो आरक्षण के बावजूद पिछड़ी रह गईं हैं, उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए क्रीमी लेयर लागू करने के फिराक में थी। एक समय के लिए उन्होंने अंग्रेजों का हथकंडा ‘फूट डालो, राज करो’ का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें वह विफल रही।

इस घटना के बाद यह दिखा की दलितों में एकता है। लेकिन इस एकता और भाईचारे में डॉ. आंबेडकर के इस विचार को शामिल कर लिए जाए कि खुद दलितों के भीतर जो कमजोरियां व भटकाव या कहूं कि सामंतवाद और ब्रह्मणवाद है, उसका संपूर्ण विनाश कर लें तो दलितों के जितना मजबूत समुदाय कोई नहीं होगा। हिंदुत्व की राजनीति इतनी सफल ही इसलिए है कि दलित बिखरे हैं, खुद के समुदाय से आहत हैं।

जाहिर तौर पर इसका निराकरण साहित्य से भी संभव होगा। ऐसे विषयों पर रचनाएं आएंगी तो एकजुटता के मार्ग प्रशस्त होंगे, क्यूंकी वर्तमान में दलितों के भीतर अंतर्विरोध ज्यादा है।

हालांकि दलित साहित्य ने विधा के हर स्तर पर अपने आयाम को विस्तार दिया है। मसलन, दलित विमर्श में परंपरागत विधा ‘आत्मकथा’ का लंबे समय तक बोलबाला रहा है, वर्तमान में भी कई आत्मकथाएं चर्चित हुई हैं। डॉ. आंबेडकर के भाषणों पर आधारित संकलित संस्मरण ‘मी कसा झालो’ (मैं कैसे बना?) से प्रेरणा लेकर दलित साहित्यकारों ने आत्मकथा विधा को विकसित किया है, जो समाज को दर्पण दिखाती है कि वह समाज जिसमें हम रहते हैं कितना अमानुषिक है। आत्मकथाओं के बाद कहानी (उपमहाद्वीप-अजय नावरिया), उपन्यास (निजाम-मोहनदास नैमिशराय), आलोचना (डॉ. धर्मवीर), नाटक (एक दलित डिप्टी कलेक्टर- रूपनारायण सोनकर) आदि में कई सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं।

गैर-दलित परंपरावादी समीक्षक दलित साहित्य पर कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। कभी भाषा को लेकर, कभी अश्लील और अरुचिकर, असंभ्रांतता का आरोप, तो कभी रचना के शिल्प और सौंदर्य को लेकर अनगढ़ता और कच्चेपन का आरोप। ये आरोप पूर्वाग्रहों की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होते हैं।9 विद्वानों ने सौंदर्यशास्त्र की विवेचना में ‘सौंदर्य, कल्पना, बिंब और प्रतीक को प्रमुख माना है, जबकि सौंदर्य के लिए सामाजिक यथार्थ एक विशिष्ठ घटक है। प्रतीत होता है कि हमला करने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते, जबकि परिवर्तन होना तय है। हिंदी साहित्य का सौदर्यशास्त्र संस्कृत और पाश्चात्य सौंदर्यशास्त्र पर आधारित है। “संस्कृत साहित्य का मूल आधार सामंतवादी एवं ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है। इसी प्रकार पाश्चात्य साहित्य की सौंदर्यदृष्टि भी पूंजीवादी एवं सामंतवादी है”।[10] इसलिए इन विचारधाराओं की जो कसौटियां हैं, वे दलित साहित्य के मूल्यांकन के लिए अक्षम साबित होती हैं। साहित्य में हित की भावना होती है, मगर जो समुदाय हजारों वर्षों से अन्याय, शोषण और अमानवीय व्यवहारों को झेलती हुई, उस मुकाम तक पहुंची जहां उसे अभिव्यक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां उसे पारंपरिक सौंदर्यशास्त्र का हवाला देकर खारिज किया जाना क्या न्यायसंगत होगा? नहीं, लेकिन यहां तो वह आक्रोशित होकर प्रहार की मुद्रा में उन सब चीजों को लपेटे में लेगा जो उसके समुदाय की अमानवीय परिस्थितियों के जिम्मेदार हैं। यहां पर साहित्यिक सौंदर्यशास्त्र पर जोर होगा या अपने साथ जो अन्याय जिस रूप में हो रहा है, उसका नग्न चित्रण करने पर होगा।

सौंदर्यशास्त्र को लेकर डॉ. एन. सिंह का मानना है कि “दलित साहित्य का शब्द-सौंदर्य प्रहार में है, सम्मोहन में नहीं। वह समाज और साहित्य में शताब्दियों से चली आ रही सड़ी-गली परंपराओं पर बेदर्दी से चोट करता है। वह शोषण और अत्याचार के बीच हताश जीवन जीनेवाले दलित को उसके अधिकारों के विषय में बतलाता है। उसे धर्म की भूल-भुलैया से निकालकर शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। उसके लिए जिस शाब्दिक प्रहार क्षमता की आवश्यकता है, वह उसमें है, और यही दलित साहित्य का शिल्प-सौंदर्य है”।[11] इसलिए परंपरावादी सौंदर्यशास्त्र की परिभाषा का दलित साहित्य विरोध करता है, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र का विकास दलित समाज, उसकी चेतना, संस्कृति, विचारधारा और दलित सौंदर्यशास्त्र के विकास पर निर्भर करता है, जो एक लंबी प्रक्रिया में होते हुए धीरे-धीरे हो रहा, वर्तमान के दलित रचनाकारों में देखने को भी मिलता है।

इसलिए परंपरावादी सौंदर्यशास्त्र की परिभाषा का दलित साहित्य विरोध करता है। दलित साहित्य के सौंदर्यशास्त्र का विकास दलित समाज, उसकी चेतना, संस्कृति और विचारधारा पर निर्भर करता है, जो एक लंबी प्रक्रिया में होते हुए धीरे-धीरे हो रहा है। यह वर्तमान के दलित रचनाकारों की रचनाओं में देखने को मिलता भी है।

दलित साहित्य अपने समय से लड़ते हुए आनेवाले कल की बेहतर जिंदगी के लिए आशावादी है। दलित साहित्य की आंतरिक ऊर्जा दलित चेतना में है जो डॉ. आंबेडकर के जीवन-दर्शन और बुद्ध के तत्वज्ञान से संचालित है। दलित समाज को बराबरी का दर्जा दिलवाने में डॉ. आंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया। संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति के बाद समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित होकर जातिगत व्यवस्था से मुक्त होने लगे साथ ही उस क्रूर व्यवस्था के प्रति अपना प्रतिरोध भी दर्ज किया। शिक्षा के माध्यम से दलितों और माहिलाओं में चेतना ने जन्म लिया। डॉ. आंबेडकर का मूल मंत्र था– ‘शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो’ एवं ‘अप्प दीपो भव’ अर्थात ‘अपना दीपक स्वयं बनो’। इसलिए दलित विमर्श के केंद्र में मनुष्य की मुक्ति व सामाजिक न्याय है। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों के बावजूद दलित साहित्य ने अपनी ऊर्जा और संभावनाएं क्षीण नहीं होने दी हैं। वर्तमान में हिंदुत्व के दौर में दलित साहित्य को खारिज करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अस्मितामूलक विमर्शों में सबसे सशक्त है। नई पीढ़ी के रचनाकार सामने आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही ‘धड़क 2’ नाम से फिल्म आई, उसमें ओमप्रकाश वाल्मीकि की कविता ‘ठाकुर का कुआं’ का पाठ था। लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसे हटवा दिया। शायद दलित साहित्य के विस्तार को देखते हुए, उनके अंदर किसी तरह का भय होगा या एक वर्ग विशेष को बचाने के लिए लिया गया चालाक फैसला भी कह सकते हैं।

कुल मिलाकर दलित साहित्य भविष्य का साहित्य है। राजेंद्र यादव का यह कहना कि इक्कीसवीं सदी दलित और स्त्रियों की होगी, सच ही लगता है।

संदर्भ ग्रंथ

[1] वाल्मीकि, ओमप्रकाश, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, चौथा संस्करण 2022, पृष्ठ 16

[2] लिंबाले, शरणकुमार, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2020, पृष्ठ 42

[3] बड़त्या,सूरज, सत्ता संस्कृति और दलित सौंदर्यशास्त्र, अनामिका प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ 169

[4] वही, पृष्ठ 170

[5] चौबे, देवेंद्र, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श, ओरियंट ब्लैकस्वान, हैदराबाद, 2009, पृष्ठ XIV

[6] नारायण, बद्री, हिंदुत्व का गणराज्य, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2025, पृष्ठ 57

[7] रणसुभे, डॉ. सूर्यनारायण, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर विवेचनापरक जीवनी, राधाकृष्ण प्रकाशन, 2023, पृष्ठ 88

[8] जाफ्रलो, क्रिस्टोफ़, भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, राजकमल प्रकाशन, 2022, पृष्ठ 64

[9] सं. राजकिशोर, दलित राजनीति की समस्याएं, वाणी प्रकाशन, 2021, पृष्ठ 94

[10] वाल्मीकि, उपरोक्त, पृष्ठ 45

[11] वही, पृष्ठ 48

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)