शतवार्षिकी (1924-25) पर विशेष

आधुनिक भारत में जातिवाद, ऊंच-नीच तथा छूआछूत को चुनौती देने में दो आंदोलनों की बड़ी भूमिका रही। इनमें पहला वायकोम सत्याग्रह (1924-1925) तथा दूसरा महाड़ सत्याग्रह है। दोनों पूरी तरह अहिंसक आंदोलन थे। दोनों में सत्याग्रहियों की जीत हुई थी। आधुनिक भारत के निर्माण के इतिहास में इन आंदोलनों का महत्व मील के पत्थर जैसा है। वायकोम सत्याग्रह सार्वजनिक मार्गों पर चलने के अधिकार के लिए शू्द्रों व अतिशूद्रों के द्वारा शुरू किया गया स्वत:स्फूर्त व अहिंसक आंदोलन था, जिसे ई.वी. रामासामी पेरियार के नेतृत्व ने अंतिम परिणति तक पहुंचाया था। दूसरे का आह्वान और नेतृत्व डॉ. आंबेडकर ने सार्वजनिक पेजयल स्रोतों से अुछूतों को वंचित रखे जाने के खिलाफ किया था।

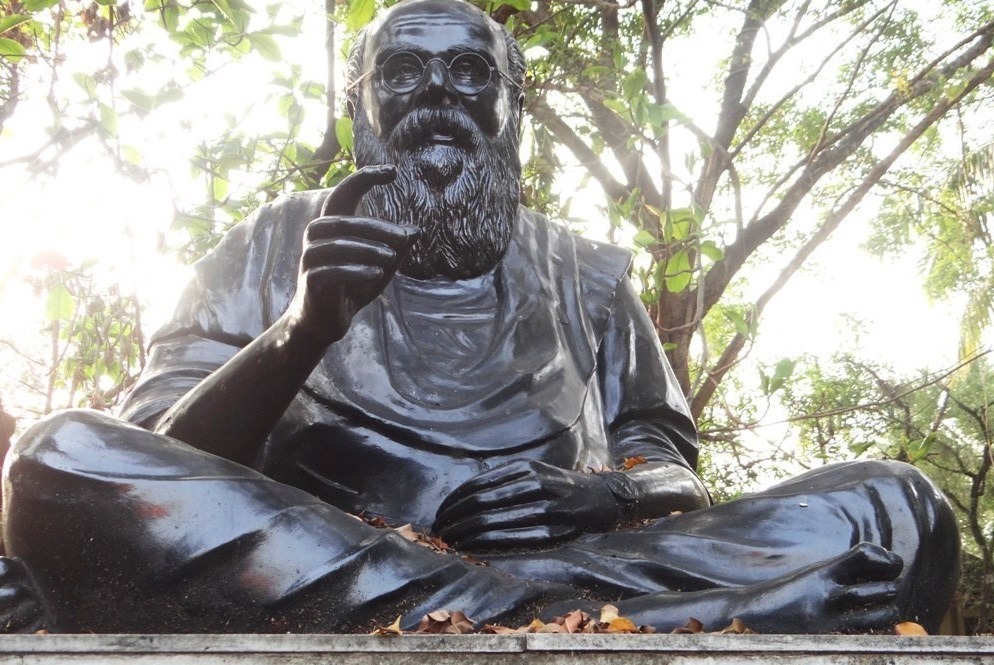

अनेक उतर-चढाव से भरे, लगभग बीस महीने तक चले वायकोम सत्याग्रह की शुरुआत 31 मार्च, 1924 को हुई थी। वह पहला अवसर था जब शूद्रातिशूद्र अपने अधिकारों के लिए संगठित हुए और अपने संकल्प तथा संघर्ष सामर्थ्य के बल पर कामयाबी हासिल की थी। यह वायकोम आंदोलन का शताब्दी वर्ष है। आंदोलन में यूं तो आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु के दर्जनों शीर्ष नेताओं की भागीदारी रही थी, लेकिन उसकी सफलता में प्रमुख योगदान था– ई.वी. रामासामी पेरियार का, जिन्हें उनके प्रशंसक प्यार से पेरियार (महान) कहते हैं।

पेरियार का जन्म बलीजा नामक जाति में हुआ था, जो पिछड़े वर्ग में आती है। पिता ने नाम दिया रामासामी। उनका पूरा नाम था– इरोड वेंकट रामासामी नायकर। इरोड उस जगह का नाम है जहां पेरियार का जन्म हुआ था। इन दिनों वह तमिलनाडु का बड़ा शहर है, लेकिन उन दिनों कस्बा हुआ करता था। नायकर उनका गोत्र था। उनके माता-पिता धार्मिक लेकिन जुझारू इंसान थे। दोनों ने अपने संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर आर्थिक विपन्नता को पीछे छोड़ समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त किया था।

पेरियार के पिता वेंकट नायकर ने अपने माता-पिता को युवावस्था में ही खो दिया था। घर चलाने के लिए अठारह वर्ष की उम्र से उन्हें पत्थर की चिनाई करने वाले राजमिस्त्री के सहायक के रूप में काम करना पड़ा था। उनकी पत्नी चिनथायम्मा ईंट ढोने का काम करती थीं। आगे चलकर जब वेंकट नायकर ने दुकान खोली तो वे घर पर चावल पीसकर बेचने लगीं। हालात सुधरने पर वेंकट नायकर ने थोक व्यापारी और कमीशन एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया, तब जाकर चिनथायम्मा ने वह काम छोड़ा।[1] कह सकते हैं कि चुनौतियों के बीच डटे रहने का संस्कार पेरियार ने अपने माता-पिता से ही प्राप्त किया था। समाज में व्याप्त जाति-भेद का अनुभव पेरियार को बचपन से ही होने लगा था।

पेरियार किशोरावस्था से ही अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बंटाने लगे थे। युवावस्था तक वे समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे थे। उन दिनों कांग्रेस दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने में लगी थी। पेरियार की सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्यशैली को देख प्रांतीय कांग्रेस के बड़े नेता राजगोपालाचारी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का आग्रह किया। सन् 1919 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। अगले साल गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो वे पूरे तन-मन से उसमें जुट गए। यहां तक कि अपना जमा-जमाया व्यापार भी दांव पर लगा दिया। खादी के प्रचार के लिए खुद खादी पहनना आरंभ कर दिया तथा सिर पर खादी के कपड़ों का गट्ठर लेकर जगह-जगह जाकर बेचने लगे। इससे कांग्रेस में उनकी पैठ लगातार बढ़ती गई।

उन दिनों कांग्रेस के सभी प्रमुख पदों पर ब्राह्मण छाए हुए थे। पेरियार चाहते थे कि स्वराज की मांग करने वाली कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र कायम करे। अपने संगठन में उन सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दे, जो सामाजिक वंचना का शिकार रही हैं। इसलिए कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही उन्होंने वंचना की शिकार रही जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिये जाने की मांग शुरू कर दी थी। इस बीच केरल में वायकोम का मामला सामने आ गया।

क्या था वायकोम मामला?

त्रावणकोर और कोचीन रियासत के अलावा मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन आने वाले मलाबार में, जहां नंबूदरी ब्राह्मणों का प्रभाव रहा, वहां दूरी आधारित छूआछूत के नियम के चलते, दलितों और शूद्रों को सार्वजानिक मार्गों पर चलने की आजादी नहीं थी। उसे लेकर एक बड़ी आबादी में गहरा आक्रोश था। उनकी मांग को देखते हुए त्रावणकोर सरकार ने 1865 में अध्यादेश के जरिए कानून बनाया था, जिसके तहत राज्य के सभी नागरिकों को सार्वजनिक सड़कों पर आने-जाने की छूट दी गई थी। लेकिन जातिवादी पुलिस इस आदेश का विरोध करती आ रही थी। उनकी परवाह न करते हुए 1884 में सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें पिछली व्यवस्था का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की बात कही गई। इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए विरोध में ब्राह्मणों ने त्रावणकोर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दिया। अदालत ने सड़कों का वर्गीकरण शाही सड़क और ग्रामीण सड़कों के रूप में किया। अदालत ने शाही सड़कों पर निम्न जातियों के लोगों को चलने से मना कर दिया। जबकि वायकोम मंदिर के आसपास की ग्रामीण सड़कें थीं, इसके बावजूद ब्राह्मण इन सड़कों पर निम्न जातियों के लोगों को चलने नहीं देते थे। वायकोम सत्याग्रह इसके खिलाफ हुआ।[2]

उस रियासत के वायकोम नामक कस्बे में महादेव का पुराना मंदिर था। उसमें अछूतों और शूद्रों का प्रवेश निषिद्ध था। सन् 1805-06 में ही इझ़वा जाति के करीब 200 युवाओं ने मंदिर में प्रवेश की नाकाम कोशिश की थी। हुआ यह था कि वे सभी जोश में थे। आंदोलन का दिन तय हो चुका था। इस बीच उनके आंदोलन की भनक मंदिर के प्रशासकों को लग गई। उन्होंने राजा से संपर्क किया। उस समय थिरुनल बलराम वर्मा त्रावणकोर का राजा था। वह कमजोर, अदूरदर्शी और नाममात्र का शासक था। राज्य का प्रबंधन मुख्यत: दीवान वेलु थंपी के हाथों में था। वेलु थंपी क्रूर और सामंती प्रवृति का था। मदद की उम्मीद के साथ पहुंचे मंदिर के ब्राह्मण संचालकों को उसने आंदोलन को नाकाम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन देकर वापस लौटा दिया।

आंदोलनकारियों की योजना मंदिर के पूर्वी दरवाजे से प्रवेश करने की थी। उस रास्ते पर चलना अछूतों के लिए निषिद्ध था। थंपी ने उस आंदोलन को असफल करने की पूरी योजना बना ली। मुख्य मंदिर से 150 मीटर दूर एक तालाब था, उसे ‘दलवाकुलम’ कहा जाता था। परंपरा के अनुसार ‘दलवाकुलम’ में स्नान करने के बाद ही श्रद्धालु वायकोम मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। शूद्र लेकिन दबंग नायर जाति के वेलु थंपी ने अपने स्वजातीय दो भरोसेमंदों – कुंजू कुट्टी पिल्लई और वायकोम पपनावा पिल्लई – को आंदोलनकारियों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। दोनों शैतान प्रवृत्ति के थे, निर्दयी और क्रूर। उन्होंने दर्जन-भर हथियारबंदों को तालाब के पास छिपा दिया। पूर्व निर्धारित समय पर इझ़वा युवकों ने जैसे ही मंदिर की दिशा में अपना शांतिपूर्ण मार्च शुरू किया, कुंजू कुट्टी पिल्लई के हथियारबंद लोगों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया। वे निहत्थे आंदोलनकारियों पर टूट पड़े। उस हमले में दर्जनों युवक मारे गए। अनके घायल हुए। मारे गए इझ़वा युवकों की लाशों को तालाब के कीचड़ में गाड़ दिया गया। इस तरह पवित्र कहा जाने वाला तालाब लाशों का ठिकाना बन गया। केरल के इतिहास में वह घटना ‘दलवाकुलम हत्याकांड’ के नाम से दर्ज है।

खैर, 1924 में वायकोम सत्याग्रह के कुछ ही पहले मलयाली कवि, चिंतक और समाज सुधारक कुमारन आशान ने कोचू कुंजन सन्नार तथा कुंजू पन्निकर के साथ मिलकर निम्न जातियों के लोगों को वायकोम के महादेव मंदिर के आसपास के मार्गों पर चलने के अधिकार की मांग की थी। ये तीनों भी इझ़वा समुदाय से थे। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने धार्मिक मामला बताकर उनकी मांग को ठुकरा दिया था। इसके पहले 1920-21 में आशान ने इस मामले को त्रावणकोर की विधायिका में उठाया था। तब उन्हें थोड़ी कामयाबी मिली थी। आशान को आश्वासन दिया गया कि प्रतिबंधित मार्गों में से कुछ को अछूतों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन लंबे समय तक वह केवल आश्वासन बना रहा। इसके साथ-साथ सार्वजनिक मार्गों पर चलने की आजादी को लेकर इझ़वाओं का आंदोलन भी चलता रहा।

निर्णायक संघर्ष

सन् 1924 में सार्वजनिक मार्गों पर चलने की शूद्र व अतिशूद्रों के अधिकार को लेकर निर्णायक संघर्ष की शुरुआत टी.के. महादेवन की पहल पर हुई थी। पेशे से वकील टी.के. महादेवन का संबंध इझ़वा जाति से था। एक बार उन्हें अपने मुव्वकिल के केस के सिलसिले में अदालत में उपस्थित होना था। अदालत महाराजा के परिसर के भीतर था। उस दिन महाराजा का जन्मदिन था। इस कारण सभी रास्तों को अच्छी तरह से सजाया गया था। अदालत जाने के लिए महादेवन जब वहां पहुंचे तो ब्राह्मणों ने उन्हें रोक दिया। उनसे बाहर-बाहर चक्कर काटते हुए दूसरे रास्ते से अदालत जाने को कहा गया। घुमाव के बाद कोर्ट का फासला करीब डेढ़ किलोमीटर बढ़ जाता था। अदालत का समय हो चुका था। समय पर उपस्थित न होने के कारण केस महादेवन के मुव्वकिल के विरुद्ध भी जा सकता था। उन्होंने ब्राह्मणों से रास्ता छोड़ने का अनुरोध किया। मगर ब्राह्मण अड़ गए।

इस घटना ने महादेवन सहित सभी गैर-ब्राह्मण नेताओं को आक्रोशित कर दिया। ‘देशाभिमानी’ के संपादक और प्रमुख कांग्रेसी नेता जार्ज जोसेफ और नायर ‘मातृभूमि’ के संपादक के.पी. केशव मेनन (जो नायर जाति के थे) सहित दर्जनों नेताओं ने सार्वजनिक मार्गों पर चलने की स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन छेड़ने का एलान कर दिया। जार्ज जोसेफ कांग्रेसी नेता थे। आंदोलन छेड़ने से पहले उन्होंने गांधी को भी सूचित करना उचित समझा। 12 मार्च, 1924 को प्रस्तावित आंदोलन की सूचना गांधी को भेज दी गई। गांधी ने उन्हें अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी।

हालांकि वायकोम सत्याग्रह आरंभ होने से पहले गांधी ने मुंबई के अंधेरी इलाके का दौरा किया था। वे ब्राह्मण समुदाय के शिवराम अय्यर और वंकेश्वर अय्यर के बुलावे पर वहां पहुंचे थे। वहां गांधी को बताया गया कि विवादित सड़कें मंदिर की निजी संपत्ति हैं। उनका प्रबंधन ब्राह्मण ट्रस्टियों के अधीन है। गांधी के यह पूछने पर कि क्या गैर-ब्राह्मण, ब्राह्मणों के लिए विशेषरूप से आरक्षित सड़कों का प्रयोग कर चुके हैं? उन्हें मिला उत्तर सकारात्मक था। इसपर गांधी ने बिना झिझके कहा था कि यदि उन सड़कों पर आज तक किसी एक भी गैर-ब्राह्मण को चलने की अनुमति दी गई है, तो वह अधिकार दूसरे गैर-ब्राह्मणों को भी मिलना ही चाहिए।[3] गांधी ने 1 अप्रैल, 1924 के पत्र द्वारा, केशव मेनन को सलाह दी थी कि पूरे मामले को मध्यस्थता के लिए मदनमोहन मालवीय के सुपुर्द कर देना चाहिए, जो बहुत जल्दी सत्याग्रहियों से मिलने वाले हैं। फिर जो वे फैसला करें, वह सभी पक्षों को मान्य होना चाहिए। लेकिन उस समय तक वायकोम सत्याग्रह आरंभ हो चुका था।

असल में 31 मार्च, 1924 को ही आंदोलनकारियों ने सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया था। आंदोलन के पहले दिन तीन स्वयंसेवकों ने प्रतिबंधित मार्ग पर कदम रखे। विरोधियों के उकसावे पर उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन फिर वही हुआ। तीन और सत्याग्रही प्रतिबंधित मार्ग पर पहुंचे। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सरकार की ओर से छह महीने की सजा सुनाई गई। केशव मेनन के गिरफ्तार होने के बाद सत्याग्रह को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जार्ज जोसेफ (जो ईसाई थे) पर आ गई। उस समय गांधी ने आंदोलन को सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हुए, कहा कि यह हिंदुओं का अंदरूनी मामला है। अपने घर को ठीक रखने के लिए केवल हिंदू ही वायकोम आंदोलन में हिस्सेदारी कर सकते हैं। उन्होंने जार्ज जोसेफ को सलाह दी थी, “आप सत्याग्रह से दूर रहकर, आंदोलनकारियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। उनके लिए कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं।”[4] वायकोम सत्याग्रह का लक्ष्य मंदिर प्रवेश नहीं था, वह सार्वजनिक मार्गों पर चलने के अधिकार से संबंधित था। काफी सोच-विचार के बाद जार्ज जोसेफ ने आंदोलन में बने रहने का निर्णय लिया। उनके नेतृत्व में सत्याग्रह आगे बढ़ने लगा। विपक्ष पर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ सत्याग्रही अनशन शुरू करना चाहते थे। जार्ज जोसेफ ने तार भेजकर गांधी से उसकी अनुमति देने को कहा। गांधी उनके आंदोलन में भाग लेने से नाखुश थे, इसलिए वापसी तार द्वारा अनशन की अनुमति देने से इंकार कर दिया।[5]

आंदोलन की शुरुआत के दौर में ही उससे जुड़े सभी 19 बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। गिरफ्तार नेताओं में ‘देशाभिमानी’ के संपादक महादेवन के अलावा जॉर्ज जोसफ भी शामिल थे। ब्राह्मणवादी एक तरह से अपनी योजना में कामयाब रहे थे। बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलनकारियों को एहसास हो चुका था कि बगैर कुशल नेतृत्व के आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। उन्होंने निकटवर्ती मद्रास प्रेसीडेंसी के कांग्रेसी नेताओं से सहयोग की अपील की। वहां कांग्रेस का नेतृत्व मुख्यत: ब्राह्मणों के हाथों में था, जिनकी इस आंदोलन में कोई रुचि न थी। उसी दौरान जार्ज जोसेफ और केशव मेनन ने पेरियार के नाम एक व्यक्तिगत पत्र लिखा। उन दिनों पेरियार मद्रास प्रांत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। पत्र में आंदोलन की आवश्यकता के बारे में बताते हुए, पेरियार से उसे संभालने का अनुरोध किया गया था। लिखा था कि यदि वे देर करते हैं तो एक आवश्यक आंदोलन असमय ही दम तोड़ देगा।

पेरियार का आगमन

पेरियार उस समय तक नास्तिक होने का संकल्प ले चुके थे। लेकिन यहां मामला केवल धर्म तक सीमित नहीं था। पेरियार वर्षों से शूद्रों और पंचमों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे थे। वायकोम आंदोलन का मकसद भी वही था। इसलिए बगैर समय गंवाए उन्होंने वायकोम पहुंचने का निर्णय ले लिया। 13 अप्रैल, 1924 को वे वायकोम पहुंचे। पेरियार ने वहां जोरदार भावप्रवण भाषण दिया–

‘उनका तर्क है कि अछूत यदि मंदिर तक जाने वाली सड़कों से गुजरते हैं तो वे अपवित्र हो जाएंगीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वायकोम का देवता अथवा ब्राह्मण क्या महज अछूतों की उपस्थिति से अपवित्र हो जाते हैं? यदि वे मानते हैं कि वायकोम का देवता अछूतों के चलने मात्र से अपवित्र हो जाएगा, तब वह देवता हो ही नहीं सकता। वह महज एक पत्थर है, जिसे केवल गंदे वस्त्र धोने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।’[6]

इस तरह का निर्भीक, उत्तेजक और प्रेरित करने वाला भाषण उनसे पहले किसी ने भी नहीं दिया था। सच तो यह है कि ऐसा आग उगलता भाषण केवल पेरियार ही दे सकते थे। देखते ही देखते लोग सत्याग्रह में भागीदारी के लिए उमड़ पड़े। पंडालों में जगह कम पड़ने लगी। अखबार वायकोम की ख़बरों से पटने लगे। पेरियार के भाषण ने ब्राह्मणों और उनके नेताओं को बुरी तरह हिला दिया था। त्रावणकोर की सरकार स्वयं सकते में थी। नतीजा यह हुआ कि आंदोलन में उतरने के छठे दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक महीने की सजा सुनाई गई। सजा पूरी होने पर अरिविक्कुटु जेल से रिहा होते ही उन्हें वारंट थमा दिया गया। उसमें तत्काल त्रावणकोर राज्य छोड़ने का आदेश था। पेरियार ने किसी की परवाह न की। आंदोलन के अंजाम तक पहुंचने तक उन्होंने वहीं डटे रहने का निर्णय लिया।

आंदोलनकारियों को देश-भर से समर्थन मिल रहा था। लोग खुले मन से सत्याग्रह का हिस्सा बन रहे थे। आंदोलनरत दलितों को सिख, ईसाई सहित अन्य धर्मावलंबियों का सहयोग भी मिल रहा था। सत्याग्रहियों के भोजन की व्यवस्था का काम 200 से अधिक सिख स्वयंसेवक कर रहे थे। गांधी जी स्वयं उस मामले में रुचि ले रहे थे। लेकिन वे इसे हिंदुओं का आंतरिक मामला मानते हुए, अन्य धर्मावलंबियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। ‘यंग इंडिया’ में लेख लिखकर उन्होंने गैर-हिंदुओं को वहां से हट जाने का आग्रह किया था, जिसे सत्याग्रहियों ने नकार दिया था।

अंततः मिली कामयाबी

गांधी, पेरियार को भी वायकोम सत्याग्रह से दूर रखना चाहते थे। कांग्रेस गांधी के प्रभाव में थी, किंतु पेरियार का निर्णय अटल था। वे खुद को गांधी और कांग्रेस की छाया से बाहर लाने के लिए तैयार कर चुके थे। आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगा। जेल से रिहा होने के बावजूद पेरियार का जोश और समर्थन पहले जैसा ही था। उनके भाषणों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया था। यह एक तरह से सत्ता को चुनौती देने जैसा था। वे मद्रास प्रांत कांग्रेस में जिम्मेदार पद पर थे। वायकोम आने से पहले वे राजगोपालाचारी को, उनके लौटने तक अध्यक्ष पद का कामकाज देखने का अनुरोध करके आए थे। राजगोपालाचारी ने भी पत्र लिखकर उनसे कहा कि वे तत्काल लौटकर उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त करें। लेकिन पेरियार के लिए वायकोम का मुद्दा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से कहीं अधिक बड़ा था। इसलिए उन्होंने राजगोपालाचारी के पत्र को अनदेखा कर दिया। उत्तेजक भाषणों और वायकोम छोड़ने के सरकारी आदेश का पालन न करने के कारण, इस बार उन्हें छह महीने की सजा सुनाई गई। तब तक पेरियार लोगों के नायक बन चुके थे। पूरे तमिलनाडु की जनता, खासकर दलित और पिछड़ी जातियां उनके समर्थन में आ चुकी थीं। जनभावनाओं को देखते हुए आख़िरकार गांधी को भी वायकोम सत्याग्रहियों के समर्थन में आना पड़ा। ‘यंग इंडिया’ में उन्होंने लिखा– “यदि ब्राह्मणों ने अछूतों को सड़कों पर चलने की आजादी नहीं दी तो यह आंदोलन दिनों-दिन उग्र होता जाएगा। अभी तक सड़कों पर चलने की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे आंदोलनकारी आगे मंदिर प्रवेश की स्वतंत्रता की मांग भी करने लगेंगे।”

वही हुआ। त्रावणकोर सरकार ने पेरियार को दबाने की कोशिश की। उन्हें दो बार कैद किया गया। उनके ऊपर तरह-तरह के दबाव डाले गए। लेकिन पेरियार डटे रहे। आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन की बागडोर उनकी पत्नी नागम्मल और बहन ने संभाल ली। आंदोलन पहले जैसी तीव्रता से चलता रहा। तभी ऐसी घटना घटी जिससे परिस्थितियां आंदोलनकारियों के अनुकूल होने लगीं। वायकोम मामले में पेरियार को दूसरी बार जेल गए लगभग 4 महीने ही बीते थे कि त्रावणकोर के राजा की मृत्यु हो गई। राज्य की सत्ता महारानी के हाथों में आ गई। राजा की आकस्मिक मौत से डरी रानी किसी भी तरह वायकोम आंदोलन को समाप्त देखना चाहती थीं। उनके आदेश पर पेरियार को सजा पूरी होने से दो महीने पहले ही रिहा कर दिया गया। रानी के आदेश पर ब्राह्मण दीवान ने राजागोपालाचारी से संपर्क किया और उनके अनुरोध पर गांधी रानी से मिले।[7] रानी चाहती थीं कि आंदोलनकारी केवल सार्वजानिक मार्गों पर चलने की आज़ादी पर समझौता कर लें। मंदिर प्रवेश के लिए जिद न करें। गांधी ने रानी की इच्छा पेरियार और आंदोलनकारियों के समक्ष रखी। नास्तिक पेरियार के लिए मंदिर प्रवेश कोई मुद्दा न था। इसलिए उन्होंने अस्पृश्यों और पिछड़ों (अवर्ण/पंचम और शूद्र) के लिए सार्वजानिक मार्गों पर चलने की स्वतंत्रता पर सहमति दे दी। उसके बाद सार्वजानिक मार्गों को सर्वजनों के लिए खोल दिया गया।

पेरियार के योगदान को त्रावणकोर उच्च न्यायालय और सरकार दोनों की ओर से सराहा गया था। उस जीत ने पेरियार को संपूर्ण दक्षिण भारत में प्रतिष्ठित कर दिया। उसके फलस्वरूप वहां गांधी का प्रभावक्षेत्र सिकुड़ने लगा। यह पेरियार की बड़ी जीत थी। यहां तक कि कांग्रेस को भी, जो आरंभ में पेरियार के कार्यक्रमों का विरोध कर रही थी, अंततः उनके समर्थन में आना पड़ा। कांचीपुरम् अधिवेशन में जनता के दबाव में कांग्रेस ने उन्हें ‘वायकोम का नायक’ कहकर सम्मानित किया। उनका समर्पण और हौसला लोकगीतों का हिस्सा बनने लगा। इसके बावजूद गांधी और कांग्रेस ने जानबूझकर उनके योगदान की उपेक्षा की थी। इस आंदोलन के बाद गांधी के प्रति पेरियार के मन में जो गांठ पड़ी, उसका असर हमेशा बना रहा। यह बात भी समझ में आई कि कांग्रेस और उसके नेताओं को किसी तमिल गैर-ब्राह्मण को प्रतिष्ठा प्राप्त करते देखना पसंद नहीं है। लेकिन पेरियार को इसकी कोई परवाह न थी। इसी भरोसे के बल पर आने वाले दिनों में उन्हें परिवर्तन की ऐसी इबारत लिखनी थी, जिससे आने वाले वर्षों में दक्षिण भारत की राजनीति शेष भारत के लिए एक मिसाल बन सके।

वायकोम सत्याग्रह ने दर्शा दिया कि हर बड़ा परिवर्तन संघर्ष की कोख से जन्म लेता है। खासकर अधिकारों की लड़ाई, वह तो बिना संघर्ष, प्रतिबद्धता एवं एकजुटता के संभव ही नहीं है। जो समाज अपने अधिकारों को लेकर एकजुट तथा हर संघर्ष के लिए तैयार रहता है, गुलामी उससे दूर भागती है।

संदर्भ :

[1] जी वीरन, पेरियार ऐज : हिज पब्लिक लाइफ एंड थॉट्स, तमिलनाडु (शोधप्रबंध) [2015 : 18]

[2] प्रोफेसर वी कार्तिकेयन नैय्यर, वायकम सत्याग्रह, डाउन ऑफ ए न्यू एरा [2003 : 10-11], इन्फार्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ केरल

[3] सरोजा सुंदरराजन, मार्च टू फ्रीडम इन मद्रास प्रेसीडेंसी-1916-1947 [1989 : 321]

[4] सरोजा सुंदरराजन [1989 : 321-322]

[5] सरोजा सुंदरराजन [1989 : 324]

[6] डॉ ई. सा विश्वनाथन, [1983 : 43], दि पॉलिटिकल कैरियर ऑफ ई वी रामासामी, रवि एंड वसंत पब्लिशर्स, मद्रास

[7] वही, पृष्ठ 44

(संपादन : राजन/नवल/अनिल)

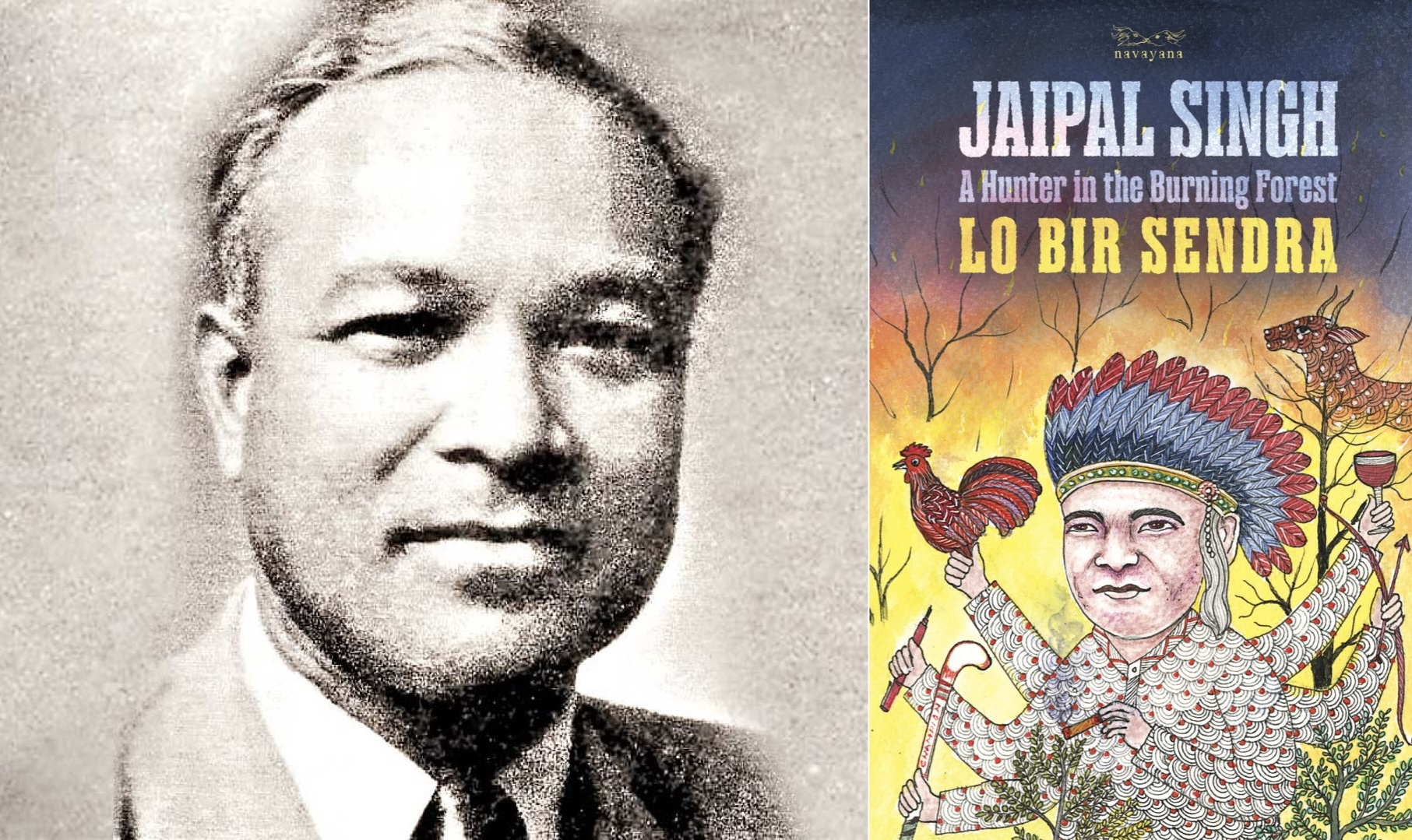

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in