आरएसएस-भाजपा सरकार देश की राजनीतिक व्यवस्था के मूल ढांचे को बदलने के दिशा में अनेक कदम उठा रही है। वह हमारी राजनीतिक व्यवस्था को अपने ‘राष्ट्रपिता’ विनायक दामोदर सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा के अनुरूप बनाना चाहती है। ‘सावरकर बनाम हम’ शीर्षक यह लेख इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यहां ‘हम’ से आशय शूद्र, ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों से है, जो इस देश के निर्माता हैं। आर्य ब्राह्मणों के इस धरती पर कदम रखने और उनके सबसे पहले आध्यात्मिक ग्रंथ ‘ऋग्वेद’ की रचना के करीब 1500 साल पहले ‘हम लोगों’ ने हड़प्पा की नगरीय सभ्यता का निर्माण किया था। आर्य ब्राह्मणों के दो वैचारिक प्रेरणास्रोत थे– कौटिल्य और मनु। ये दोनों प्राचीन भारत में हुए थे। आधुनिक भारत में उनके आध्यात्मिक नेता हैं– सावरकर। हिंदू-आर्यों की नस्लीय व आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले सावरकर के सिद्धांत ही आरएसएस व भाजपा के वैचारिक आधार हैं।

यह लेख सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक ‘एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व’ में प्रतिपादित उनकी शूद्र-विरोधी सोच की पड़ताल करता है। यद्यपि सावरकर औपचारिक तौर पर हिंदू महासभा के सदस्य थे, लेकिन आरएसएस उन्हें अपना चिंतक और विचारधारात्मक नेता मानता है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे ब्राह्मण थे जिसने आधुनिक काल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनकी कृतियां और उनके द्वारा प्रस्तावित हिंसक और उग्र राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की ताकतों का मूल दर्शन बन गया। यह सचमुच त्रासद है कि आरएसएस-भाजपा की विचारधारा में यकीन रखने वाले और इन संगठनों में काम करने वाले शूद्र, दलित और आदिवासी यह मानते हैं कि वे हिंदू धर्म का हिस्सा बन सकेंगे और उनका दर्जा ब्राह्मणों के समकक्ष होगा।

आरएसएस पिछले सौ सालों से शूद्र, दलित और आदिवासी ताकतों को अपने मुस्लिम-विरोधी और ईसाई-विरोधी एजेंडे से जोड़ने की मुहिम में जुटा हुआ है। हालांकि उसकी इस यात्रा में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। द्विज सामाजिक ताकतें केवल अपने संख्या बल के आधार पर सत्ता में नहीं आ सकतीं। इसके अलावा उन्हें ईसाईयों और मुसलमानों से सड़कों और चौराहों पर निपटने के लिए उत्पादक वर्ग के लोगों की जरूरत है। इसलिए वे इस वर्ग के लोगों को अपने साथ लेते तो हैं, मगर उन्हें बुद्धिजीवी बतौर उभरने नहीं देते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस वर्ग के लोग बुद्धिजीवी बन गए तो वे आधुनिक ब्राह्मणवाद के चरित्र और चालों को समझ जाएंगे। आरएसएस का संचालन करने वाले ब्राह्मण बुद्धिजीवियों ने समग्र भारत में सत्ता हासिल करने के लिए 90 साल तक संघर्ष किया। उन्हें पहली सफलता 1999 में तब मिली जब आरएसएस द्वारा प्रशिक्षित ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी एक स्थिर सरकार के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। यह संघ के धर्मनिरपेक्षता-विरोधी और लाकतंत्र-विरोधी एजेंडा की पहली सफलता थी। इसमें उन्हें वैचारिक दृष्टि से दास बनाए गए शूद्र, दलित और आदिवासी वर्गों का समर्थन हासिल था।

इस तरह आरएसएस-भाजपा के लिए 1999 पहला मील का पत्थर था। उस साल वे पहली बार दिल्ली में सत्ता में आए। उससे भी बड़ा मील का पत्थर था 2014 जब नरेंद्र मोदी – जिन्होंने काफी मेहनत से एक ओबीसी नेता के रूप में अपनी छवि गढ़ी थी – प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही सावरकर की विचारधारा में यकीन करने वाले आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का देश के सभी सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा हो गया। उन्होंने हर संस्थान, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय में आरएसएस के ब्राह्मण वैचारिक मैनेजरों को नियुक्त कर दिया। सरकार पर वैचारिक नियंत्रण रखने वाले इस तंत्र में शूद्र, ओबीसी, दलित और आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें कुछ पद भले ही मिल गए हों लेकिन उनके पास न शक्ति है और न किसी चीज पर उनका नियंत्रण है। वे डरे-सहमे काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें पता है कि अगर वे आरएसएस के ब्राह्मण नेतृत्व के इशारों पर काम नहीं करेंगे तो उन्हें आरएसएस के द्विज पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के ज़रिए सज़ा मिलेगी।

सत्ता का क्या कर रहे हैं वे?

सबसे पहले वे 1999 में सत्ता में आए और पूरे पांच साल तक सरकार में रहे। फिर वे 2014 में सत्ता में आए और तब से बिना किसी बाधा के भारत पर राज कर रहे हैं। इस लेख के लिखे जाने के समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उनकी सरकार 11 साल सत्ता में रह चुकी थी।

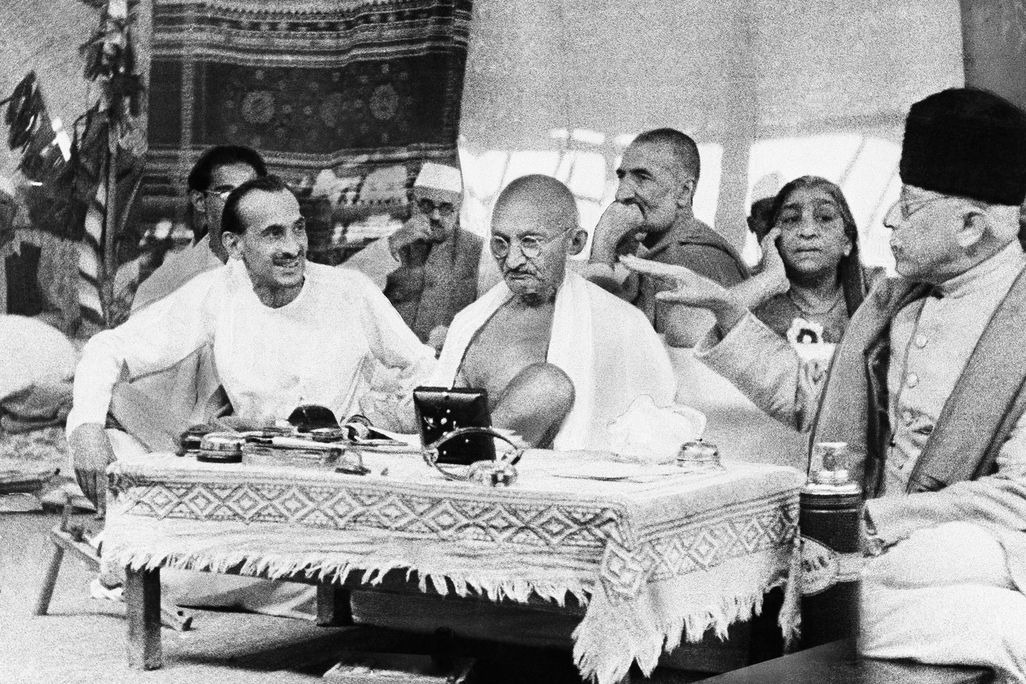

आरएसएस-भाजपा के शासनकाल में उन्होंने भारत को पूरी तरह हिंदुत्व के रंग में रंग दिया। महात्मा गांधी, जो बनिया जाति के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक नेता थे और जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, की जगह उनके राष्ट्रपिता सावरकर लेते जा रहे हैं। सावरकर महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण चिंतक थे, जो कट्टरपंथी थे और शूद्र, दलित और आदिवासी वर्गों के विरोधी थे। गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने दिया था। इस सरकार के नेता नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण थे और उनकी सरकार में एक मजबूत शूद्र नेता सरदार वल्लभभाई पटेल भी शामिल थे। मगर अब आरएसएस-भाजपा के लोग सावरकर को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। वे सावरकर, जो बालगंगाधर तिलक और उनकी ब्राह्मणवादी स्वेच्छाचारिता के हामी थे, को देश की नैतिकता का प्रतीक बनाना चाहते हैं। वे स्वाधीनता संघर्ष से जो कुछ हमें हासिल हुआ है, उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। शूद्र, दलित और आदिवासी समुदायों से आने वाले दसियों लाख लोगों ने नेता और कार्यकर्ता बतौर स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था।

हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों का गठन महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने किया था जो पेशवा शासकों के उत्तराधिकारी थे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सनातन धर्म पर आधारित सभ्यता – जो किसानों और शिल्पकारों और उनके उत्पादों को तनिक भी सम्मान का पात्र नहीं मानती थी – अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी फलती-फूलती रहे। इन ताकतों के उदय के प्रकाश में महात्मा गांधी – जो स्वयं बनिया जाति से थे – को भी वर्णधर्म का पक्षधर बनना पड़ा और मजबूर होकर आंबेडकर की जाति-आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू करने की योजना, जो विशेषकर दलितों के लिए लाभकारी थी, का विरोध करना पड़ा। गांधी की नैतिकता रणनीतिक हुआ करती थी और उनकी बनिया हिंदू शाकाहारी विरासत उनके निर्णयों को प्रभावित करती थी। मगर उनकी धर्मनिरपेक्षता संदेह से परे थी। यही कारण है कि सावरकर के विचारों को मानने वाली हिंदू महासभा से जुड़े नाथूराम गोडसे ने गांधी की जान ले ली। सावरकर ने ही गोडसे को उग्र हिंदुत्ववादी बनाया था और यही सावरकर, आरएसएस के पूज्य हैं।

पेशवाओं का ब्राह्मणवाद

पेशवा भारतीय उपमहाद्वीप के अंतिम ब्राह्मण शासक थे। उन्होंने वर्तमान महाराष्ट्र के अपने राज्यक्षेत्र में वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों को लागू किया। पेशवाओं का प्रशासन वर्णाश्रम धर्म का कड़ाई से पालन करवाता था। पेशवा मनु की शिक्षाओं के अनुरूप स्तरीकृत असमानता के हामी थे और उनकी राज्य में अछूत प्रथा का पालन किया जाता था। पेशवाओं के शासन में शूद्रों और अति-शूद्रों के हालात का वर्णन जोतीराव फुले ने किया है। इन हालातों और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अंग्रेजी शिक्षा के द्वार शूद्रों के लिए खोलने के निर्णय के चलते ही जोतीराव फुले और सावित्रीबाई फुले देश के पहले विद्रोही शूद्र बुद्धिजीवी बने।

सावरकर दरअसल फुले के समाजसुधार आंदोलन और तत्समय उभरती शूद्र बौद्धिकता के विपरीत ध्रुव थे। सावरकर की ‘एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व’ मूलतः हिंदुओं और आर्यों का महिमामंडन करती है। सावरकर ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की समालोचना करने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। हिंदू महासभा, सत्यशोधक समाज का विलोम थी, न कि ब्रिटिश-विरोधी कोई संघर्ष। सावरकर ने अपनी पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण की पड़ताल नहीं की। इस पुस्तक का मुख्य फोकस हिंदू धर्म का सैन्यीकरण कर एक मज़बूत हिंदू राष्ट्र की स्थापना पर है। शूद्र और दलित इस हिंदू राष्ट्र का केवल बाहुबल होते हैं, बौद्धिक बल नहीं।

आरएसएस अब तक शूद्रों और दलितों का इसी रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है। आरएसएस से ऐसा एक भी शूद्र बुद्धिजीवी नहीं उभरा जिसने किसी समालोचनात्मक कृति का लेखन किया हो। इसमें काम करने वाले सभी शूद्र/ओबीसी, मोहन भगवत और गोलवलकर जैसे ब्राह्मण नेताओं के अनुयायी भर हैं। सावरकर का लेखन उनकी इस भूमिका को सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है।

पेशवाओं के युग की समाप्ति के बाद (आज के) महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मणों को लगा कि पेशवा का शासनकाल उनका अंतिम स्वर्ण युग था। बालगंगाधर तिलक और उनके बाद के ब्राह्मण नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन और फुले के समाज सुधार आंदोलन के कारण शूद्र सिर उठा रहे हैं, जो उन्हें बिल्कुल मंजूर न था। तिलक ने फुले दंपत्ति के समाज सुधार आंदोलन का विरोध किया। सावरकर तिलक के शिष्य थे। तिलक ने सावरकर को इंग्लैंड जाकर अंग्रेजी का ज्ञान अर्जन करने की सलाह दी। सावरकर ने वैदिक शिक्षा हासिल की थी और वे दृढ़ विचारों वाले ब्राह्मण थे। यद्यपि सतही तौर पर वे तार्किक नज़र आते हैं, मगर उनका असली लक्ष्य था वैदिक सोच पर आधारित पेशवाओं के शासन की पूरे देश में स्थापना। स्वाभाविक तौर पर इस राज में स्तरीकृत जातिगत असमानता और अछूत प्रथा होगी ही।

महात्मा जोतीराव फुले और सावित्रीबााई फुले द्वारा ब्राह्मणों के वर्चस्व और उनके द्वारा प्रचारित इतिहास को चुनौती देना शुरू करने के कुछ ही समय बाद सावरकर का जन्म हुआ। संभवतः सावरकर ने फुले की ‘गुलामगिरी’ पढ़ी होगी और उन्हें यह देखकर बहुत धक्का लगा होगा कि शूद्र इतने जागृत हो गए हैं।

सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था और 1966 में उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार उन्होंने एक लंबा जीवन जिया। हिंदू महासभा की स्थापना में भी उनकी भूमिका थी। आगे चलकर सावरकर के हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद से प्रेरणा लेकर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। सावरकर की पुस्तक ‘एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व’ फुले की ‘गुलामगिरी’ और महात्मा गांधी की ‘हिन्द स्वराज’ की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। फुले और गांधी की पुस्तकें भविष्य के लोकतांत्रिक भारत की कल्पना को अभिव्यक्त करती थीं। जहां एक ओर ‘गुलामगिरी’ जातिमुक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रास्ता दिखाती थी, वहीं गांधी की ‘हिंद स्वराज’ अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक स्वाधीनता संग्राम की राह प्रशस्त करने वाली थी।

सावरकर की हिंदू महासभा ने स्वाधीनता संग्राम से सुरक्षित दूरी बनाये रखी। बाद में उसका अनुसरण कर आरएसएस ने भी यही किया। आरएसएस अब सत्ता में है और सावरकर उसके सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं।

एक अन्य महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण – मोहन भागवत – के नेतृत्व में आरएसएस-भाजपा ने भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर हिंदू राष्ट्र की तानाशाही स्थापित करने के लिए कई रणनीतियां बनाईं और उनके ऊपर अमल किया। सावरकर की पुस्तक को गंभीरतापूर्वक पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि उनके हिंदू राष्ट्र में चुनावों और लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है।

शूद्रों के लिए दासत्व

सन् 2014 से देश की सरकार चला रहा आरएसएस केवल मुसलमानों और ईसाईयों का दमन करना नहीं चाहता। वह शूद्र, दलित और आदिवासी समुदायों को भी गुलाम बनाना चाहता है। दुखद यह कि फुले के बाद आधुनिक भारत में ऐसा कोई शूद्र चिंतक नहीं उभरा जो ब्राह्मणवाद के रथ को थाम सकता था। कई शूद्र आरएसएस के अदूरदर्शी हठधर्मिता के जाल में फंस गए। आरएसएस ने दिखावे के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल को अपनाया। उसने शूद्रों को यह विश्वास भी दिला दिया कि उसके हिंदुत्व में उन्हें बराबरी का दर्जा हासिल होगा। जबकि सावरकर के लेखन से यह साफ है कि हिंदू राष्ट्र का समाज जातिविहीन नहीं होगा। उसमें शूद्र और दलितों का दर्जा गुलामों का होगा। हिंदुत्ववादी ब्राह्मणों को यह एहसास था कि आजादी की लड़ाई के समानांतर चले समाजसुधार आंदोलनों और ब्रिटिश उदारवादी चिंतन – जिसने धीरे-धीरे भारत के जातिवादी समाज को प्रभावित कर लिया था – के चलते शूद्र, दलित और आदिवासी आजाद होते जा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे चिंतकों का जन्म हुआ। ब्राह्मण बुद्धिजीवी नेताओं जैसे तिलक और सावरकर को इस तरह का सामाजिक परिवर्तन बिल्कुल मंजूर न था। वे इससे बहुत खफा थे। आगे चलकर आंबेडकर की संवैधानिक लोकतंत्र की प्रस्थापना ने दमित वर्गों की मुक्ति की प्रक्रिया को और तेज किया।

आरएसएस-भाजपा और उनके कुनबे के अन्य सदस्य अब इस परिवर्तन की दिशा पलटने के लिए काम कर रह हैं। उनका एजेंडा भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को कुचलना है, लेकिन वे यहीं तक सीमित नहीं हैं। वे शूद्र, दलित और आदिवासी समुदायों पर ब्राह्मणों और बनियों का संपूर्ण वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। वे लोकतंत्र को समाप्त कर उसकी जगह अधिनायकवादी हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि यह सब धीरे-धीरे होगा। मगर उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि उन्होंने देश की सत्ता उसी चुनावी प्रक्रिया के जरिए हासिल की है, जिसे वे समाप्त करना चाहते हैं।

सन् 2014 से लेकर 2019 के कार्यकाल में उन्होंने फूंक-फूंक कर कदम रखा। शायद इसलिए, क्योंकि वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तरह काम करना चाहते थे। आरएसएस ने मोदी को गांधीवादी भाषा में बोलने दिया। चूंकि मोदी भी गुजरात से थे इसलिए वे गांधी-विरोधी या आरएसएस के प्रवक्ता नजर नहीं आते थे। इस बीच उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यह काम अभी जारी है और इसकी सफलता के पीछे कारण यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने काफी लंबे समय तक पटेल को नेपथ्य में रखा। फिर संघ कुनबे ने आंबेडकर पर कब्जा करने की कवायद शुरू की। इसमें भी वे कामयाबी हासिल कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस को कभी भी आंबेडकर बहुत पसंद नहीं आए। मगर आने वाले समय में वे आंबेडकर से किनारा कर लेंगे क्योंकि आंबेडकर के चिंतन को अपनाना उनके बस की बात नहीं है। संघ परिवार की ब्राह्मण-बनिया बौद्धिकता, आंबेडकर के हिंदू-विरोधी विचारों को लंबे समय तक पचा नहीं पाएगी। अगर चुनावी लोकतंत्र समाप्त कर भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने में वे सफल हो जाते हैं तो तय मानिए कि देश में आंबेडकर की मूर्तियां दूर-दूर तक नजर नहीं आएंगी। इस्लाम और ईसाई धर्म की तरह वे बौद्ध धर्म पर भी हल्ला बोलेंगे।

सन् 1923 में लिखित अपनी पहली महत्त्वपूर्ण कृति में सावरकर ने बौद्ध धर्म को भी बड़े दबे-छुपे तरीके से दुश्मन के शिविर में रखा है।

सन् 2019 से लेकर 2024 तक के उसके कार्यकाल में आरएसएस-भाजपा सरकार का फोकस अपने मुस्लिम-विरोधी एजेंडा की पूर्ति पर था। उन्होंने अयोध्या में राममंदिर बनाया, मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उनके ये सभी मुस्लिम-विरोधी कदम बहुत अहम थे और इनके ऐतिहासिक निहितार्थ हैं।

संघ परिवार में जो भी थोड़े-बहुत मुसलमान नेता हैं, वे सभी हाशिए पर हैं। आरएसएस-भाजपा को अब इस्लाम-विरोधी माना और बताया जाता है। लेकिन अगर वे भारत के मुसलमानों के साथ अति करेंगे तो यह तय है कि इस्लामिक दुनिया एक होकर उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इस्लामिक दुनिया से जो संदेश हमें मिल रहे हैं, वे बहुत साफ़ हैं। इस्लामिक नाटो (तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का सैन्य गठबंधन) का संभावित गठन इसका एक उदाहरण है। आरएसएस-भाजपा को पता है कि अगर भारत में मुसलमान पूरी तरह से घेर लिए जाएंगे तो 56 इस्लामिक देश एक साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र की खिलाफत में झंडा उठा सकते हैं।

संघ कुनबा हर कानूनी और गैर-कानूनी तरीके से ईसाइयों को भी प्रताड़ित कर रहा है, मगर अब पश्चिम की ईसाई दुनिया को उसका एजेंडा समझ में आ गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत-विरोधी नीतियां और निर्णय, ईसाइयों की प्रताड़ना पर प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं।

अब आरएसएस-भाजपा अपने असली, गहरे एजेंडे को लागू करने की ओर बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य है चुनाव-आधारित लोकतंत्र को कमज़ोर कर ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों को ब्राह्मणवाद की संपूर्ण नियंत्रण में लाना। वे जानते हैं कि शूद्र/ओबीसी के समर्थन के बगैर चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसलिए वे उस संवैधानिक तंत्र को ही घेर रहे हैं जो शूद्र, दलित और आदिवासी तबकों को संपत्ति हासिल करने, मत देने, चुनाव में खड़े होने और चुन लिए जाने पर राजनीतिक सत्ता का उपयोग करने का अधिकार देता है। सावरकर ने कभी वैयक्तिक स्वतंत्रता को भारत के प्रणालीगत आचरण का हिस्सा नहीं माना। ‘एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व’ में वे शूद्रों, दलितों और आदिवासियों की विशिष्ट पहचान को कोई मान्यता ही नहीं देते। वे केवल वैदिक पूर्वजों की आर्य संतानों की बात करते हैं। यह तो साफ़ है कि शूद्र, दलित और आदिवासी आर्य नहीं हैं। वे वैदिक पूर्वजों की संतान नहीं हैं। उनके माता-पिता तो हड़प्पा की संस्कृति में रचे-बसे थे। सावरकर तो वैदिक माताओं तक को कोई तवज्जो नहीं देते।

आरएसएस-भाजपा की नेहरू की खुली खिलाफत

पूरा देश जानता है कि वे नेहरू को देश की सामूहिक स्मृति से गायब कर देना चाहते हैं। वे एक ही स्थिति में इस एजेंडा को त्यागेंगे – यदि आरएसएस के बाहर और उसके अंदर के ब्राह्मण इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। यद्यपि नेहरू जन्म से ब्राह्मण थे, मगर सावरकर के अनुयायियों को उनकी धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी लोकतंत्र में उनकी आस्था बिलकुल पसंद नहीं है और न ही आज के भारत में भी नेहरू परिवार का प्रमुख स्थान बना रहना उन्हें भाता है। आंबेडकर के अलावा, नेहरू के कारण भी भारत में 75 साल तक चुनावी लोकतंत्र बना रहा। पिछले 75 साल से देश में लोकतंत्र बने रहने के कारण कुछ ओबीसी, दलित और आदिवासी शिक्षा हासिल करने में सफल रहे हैं। संघ कुनबा इसके लिए नेहरू को ज़िम्मेदार ठहराता है। उन्हें लगता है कि आखिर एक ब्राह्मण इस तरह का सनातन-विरोधी काम भला कैसे कर सकता है! आरएसएस-भाजपा में जो ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं, उन्हें यह अहसास ही नहीं है कि संघ परिवार के नेहरू-विरोध का यह भी एक कारण है।

गांधी के नाम से परेशानी

संघ कुनबा गांधी को अपना नायक नहीं मानता और इसलिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना से उनका नाम हटा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों में भी गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना है और जाहिर है कि इसके लाभार्थियों में एससी, एसटी और ओबीसी का बहुमत है।

ऐसा बताया जा रहा है कि करेंसी नोटों में से गांधी का चित्र हटाने का उपक्रम चल रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमरीकी डॉलर से जॉर्ज वाशिंगटन का चित्र हटा दिया जाए? सन् 1776 से लेकर 2025 तक किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन को उस संवैधानिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के पिता का दर्जा दिया गया था।

मगर हमारे भारत में केवल 75 साल में हालात बदल रहे हैं। यह वैसा ही है जैसा कि कुछ मुस्लिम राष्ट्रों में हो रहा है। पाकिस्तान में चुटकियों में संविधान बदला जा सकता है। जल्दी ही यहां भी ऐसा ही हो सकता है। देश के वर्तमान संविधान का इतने समय तक बना रहना, सावरकर की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। चूंकि संघ परिवार इसके लिए खुलकर आंबेडकर को दोषी नहीं ठहरा सकता, इसलिए वे नेहरू को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मगर उनके लिए गांधी भी एक समस्या हैं, क्योंकि गांधी की सोच का भी भारत में चुनाव-आधारित लोकतंत्र के बने रहने में योगदान है। इसलिए वे दबे-छुपे ढंग से महात्मा गांधी के खिलाफ भी काम कर रहे हैं।

सावरकर की हिंदुत्व की परिकल्पना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह साफ़ हो जाता है कि वे भारत में चुनाव आधारित लोकतंत्र की स्थापना के हामी नहीं थे। वे तो वैदिक वर्णधर्म पर आधारित आर्य राज्य की स्थापना चाहते थे। वैदिक सोच की स्थापनाओं के अनुरूप, हिंसा का उनके सपनों के भावी भारत में केंद्रीय स्थान होना था। हम सब जानते हैं कि जाति आधारित व्यवस्था और अछूत प्रथा को हजारों सालों तक बनाए रखने के लिए हिंसात्मक तरीकों का भरपूर इस्तेमाल किया गया था।

महात्मा फुले के विपरीत, सावरकर ने अपने लेखों में कभी समाज सुधार की वकालत नहीं की। उनकी ‘एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व’, महात्मा फुले की ‘गुलामगिरी’ (1873) और उनके सत्यशोधक समाज के समर्थन में मराठी में लेखन की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। महात्मा गांधी की ‘हिंद स्वराज’ (1909) भी इसकी पृष्ठभूमि में थी। किसी शूद्र, और दलित चिंतक ने सावरकर के उग्र ब्राह्मणवादी लेखन को अपने समुदाय के इतिहास के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखा। इन समुदायों का इतिहास महात्मा फुले ने उद्घाटित किया था जो सावरकर की तरह पेशवाओं के राज वाले इलाके के रहवासी थे। महाराष्ट्र के ब्राह्मण पंडितों में से बहुतों की दृष्टि में फुले ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा थे। वहीं उन्हें लगता था कि गांधी फुले के समाज सुधार के एजेंडा से समझौता करने वाले हैं। सावरकर फुले के बाद के काल के ब्राह्मणवाद के मुख्य सिद्धांतकार थे।

हिंदू राष्ट्र का एजेंडा कितना आगे बढ़ेगा, यह इस पर निर्भर होगा कि इस ब्राह्मण-बनिया परियोजना को शूद्र/ओबीसी वर्ग का कितना सहयोग मिलता है। भारत में अब तक ऐसा कोई शूद्र/ओबीसी चिंतक नहीं उभरा है जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना की सावरकर की योजना का अध्ययन कर सके। आरएसएस के ब्राह्मण चिंतक वैदिक सोच पर आधारित सावरकर के आधुनिक विचारों की महानता के कसीदे काढ़ते रहते हैं। केवल विक्रम संपत (एक दक्षिणपंथी ब्राह्मण बौद्धिक) ही नहीं, बल्कि देश और विदेशों में रहने वाले अनेक मुख्यतः ब्राह्मण लेखक गांधीवादी राष्ट्रवाद की विरासत – जिसे कांग्रेस ने स्थापित किया है – को विस्मृत कर सावरकर को हिंदू राष्ट्र का पिता बनाना चाहते हैं।

क्या सभी जातियों की एक-सी विरासत है?

आइए हम सावरकर के कुछ कथनों की पड़ताल करें।

अपनी पुस्तक ‘एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व’ में वे लिखते हैं– “एक हिंदू को संस्कृत, हिंदू सभ्यता, इतिहास, नायक, साहित्य, कला, विधि, मेले और त्यौहार, संस्कार, अनुष्ठान, उत्सव और धार्मिक विधि उत्तराधिकार में मिलते हैं। सभी को यह सब मिले ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु एक हिंदू और उसके हिंदू भाईयों में जितनी समानताएं होती हैं, उतनी उसमें और किसी अरब या अंग्रेज में नहीं होतीं।”

क्या शूद्र, दलित और आदिवासी उत्तराधिकार में संस्कृत पाते हैं? दलितों और आदिवासियों को तो छोड़िए सावरकर जिस समय यह पुस्तक लिख रहे थे उस समय देश के प्रमुख खाद्य उत्पादक शूद्रों को भी संस्कृत सीखने और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए उसे अनुष्ठानों की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। केवल ब्राह्मणों को यह अधिकार था। हजारों सालों तक इस देश की सभ्यता का निर्माण करने वाले शूद्रों को संस्कृत – जो आर्यों के साथ भारत आई थी – सीखने का अधिकार नहीं था। एक हिंदुत्व सिद्धांतकार द्वारा ऐसा झूठा दावा करना शूद्र, दलित और आदिवासी जनों की आंखों में धूल झोंकना नहीं है तो और क्या है?

हिंदू सभ्यता से सावरकर का क्या आशय है? क्या सभ्यता की उनकी अवधारणा में मानव श्रम के माध्यम से मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी चीजों का ज़मीन और पानी से उत्पादन शामिल है? क्या उनके हिंदू धर्म में उत्पादन और विज्ञान के लिए जगह है? ब्राह्मणों द्वारा प्राचीन और मध्यकाल में संस्कृत में लिखी गई किसी पुस्तक में उत्पादन की प्रक्रियाओं, तकनीकों और उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान विकसित हुए मानवीय रिश्तों की कोई चर्चा नहीं है। ब्राह्मण तो खुद को और दूसरों को भी यही समझाते रहे हैं कि सारा ज्ञान उनकी संस्कृत पुस्तकों में समाहित है। दरअसल, भारत में दो परस्पर-विरोधी सभ्यताएं एक साथ कायम हैं। वे हैं– शूद्र सभ्यता और ब्राह्मण सभ्यता। शूद्र सभ्यता ने अपने श्रम से इस देश के लिए राष्ट्रीय संपत्ति अर्जित की। ब्राह्मणों ने केवल मिथकों पर आधारित कर्मकांडों को गढ़ा। सावरकर अपनी पुस्तक में कहीं भी यह नहीं कहते कि कृषकों और शिल्पकारों और उनके उत्पादों से इस देश का निर्माण हुआ।

वे तो ‘पैन-इस्लामवाद’ और भारत में मुसलमानों की उपस्थिति से चिंतित थे। वे लिखते हैं, “यह बड़े समुच्चयों का युग है – द लीग ऑफ नेशंस, पैन-इस्लामवाद, पैन-स्लावाद आदि। ये सब आपस में जुड़कर और बड़ा बनना चाहते हैं ताकि वे अपने अस्तित्व की रक्षा और सत्ता हासिल करने की लड़ाई और बेहतर ढंग से लड़ सकें। मगर कुछ लोग (हिंदू) ऐसे हैं जिन्हें यह जन्म से हासिल है। मगर वे उसे जानते-समझते ही नहीं है। बल्कि वे उसे नीची निगाहों से देखते हैं। हे हिंदुओं, क्या तुममें से कोई – चाहे वह जैन हो या समाजी या सिक्ख या कोई और – विद्यमान संगठित समुच्चय से अपना नाता तोड़ सकते हो या उससे अलग हो सकते हो? अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो आपसी संबंधों और बंधनों को मजबूत बनाओ। जाति, रस्म-रिवाजों, पंथों और खंडों की उन दीवारों को ढहा दो, जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई है… अलग-अलग प्रांतों और अलग-अलग जातियों के व्यक्तियों के बीच विवाह को प्रोत्साहन दो।”

आरएसएस-भाजपा ने कभी अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने अलग-अलग प्रांतों में रहने वालों के बीच विवाह को प्रोत्साहित किया, मगर केवल अंग्रेजी में शिक्षित द्विज जातियों के बीच। औपनिवेशिक शासन कायम होने से पहले संस्कृत उनकी राष्ट्र भाषा थी, मगर फिर भी उन्होंने कभी अंतरप्रांतीय विवाहों को प्रोत्साहन नहीं दिया। सावरकर यदि अंतरप्रांतीय और अंतर्जातीय विवाहों की बात करते हैं तो शायद सिर्फ इसलिए ताकि वे कुछ प्रगतिशील नजर आ सकें।

यह बिल्कुल साफ है कि सावरकर सभी जातियों और सिक्ख जैसे गैर-ब्राह्मणवादी धर्मों को एक कर हिंदुत्व के झंडे तले लाना चाहते थे, परंतु इन सब पर नियंत्रण ब्राह्मणों का ही होता। सावरकर ने कभी जाति के उन्मूलन की बात नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वर्ण धर्म को हमें त्याग देना चाहिए। अपनी पुस्तक में कई स्थानों पर उन्होंने लिखा है कि वर्ण धर्म भारतीय सभ्यता का मूल है, उत्पादक श्रम नहीं। एक सनातनी के बतौर वे यह नहीं मानते थे कि सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सभी मनुष्यों को समानता हासिल होनी चाहिए।

हिंदुत्व की उनकी परिभाषा को देखें– “स्पष्टतः हिंदुत्व शब्द हिंदू और हिंदुस्तान शब्दों से उद्भूत है। ऐसे में हिंदुत्व का संबंध भारत की भौगोलिक एकजुटता से होना चाहिए और यह हिंदुस्तान के जरिए होता है। इस शब्द को हमें बिना किसी धार्मिक निहितार्थों के देखना चाहिए जिस तरह अमरीकी ‘इंडिया’ शब्द को देखते हैं।”

अगर हिंदुत्व शब्द विशुद्ध भौगोलिक अवधारणा है तो फिर इंडिया नाम में क्या खराबी है? सच यह है कि हिंदुत्व शब्द के निश्चित धार्मिक निहितार्थ हैं और यह भी तय है कि इस धर्म का नियंत्रण ब्राह्मणों के हाथों में होगा। दरअसल सावरकर का छुपा हुआ एजेंडा यह था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ देने के बाद भी ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रखा जाए।

वे लिखते हैं, “जाति शब्द की उत्पत्ति ‘जन’ शब्द से हुई। जन का अर्थ होता है बंधुत्व – एक ऐसा नस्लीय समूह, जिसके सदस्यों की उत्पत्ति का स्रोत साझा और जिनमें रक्त संबंध हों। सभी हिंदुओं के पूर्वज वैदिक लोग हैं…”

यह जाति की शरारतपूर्ण परिभाषा है। जाति की अवधारणा के मूल में वर्ण-व्यवस्था है। ‘जन’, जिसका वास्तविक अर्थ होता है लोग, को बंधुत्व बताकर और सारे भारतीयों को ‘हिंदू’ और वैदिक पूर्वजों की संतान बताकर उन्होंने शूद्र, दलित और आदिवासी तबकों को बेवक़ूफ़ बनाया है। यह आर्य-पूर्व सभ्यता के निर्माताओं – जो आज के शूद्र, दलित और आदिवासी हैं – को औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भी गुलाम बनाए रखने की कुटिल चाल है।

वे आगे बताते हैं, “तुलनात्मक दृष्टि से, हिंदू और शायद यहूदी ही दुनिया की ऐसी दो कौमें हैं, जो एक नस्ल होने का दावा कर सकती हैं। अगर कोई हिंदू दूसरे हिंदू से विवाह कर ले तो वह अपनी जाति खो सकता है मगर अपना हिंदुत्व नहीं।”

क्या ब्राह्मण, दलितों या शूद्रों के नेतृत्व में एकजुट राष्ट्र बनना कुबूल कर सकते हैं? कदापि नहीं। उनके लिए जाति पहले है, राष्ट्र बाद में।

सावरकर यह जानते थे कि शूद्रों, आदिवासियों और दलितों को संस्कृत का ज्ञान अर्जित करते की इज़ाज़त नहीं थी। मगर फिर भी वे कहते हैं, “संस्कृत हम सबको एकताबद्ध करती हैं और हिंदी, बंगाली और अन्य भाषाओं के हमारे परिवार को समृद्ध करती है।”

सच यह है कि संस्कृत ने हमें बांटा। वह सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा थी और वह कभी खाद्यान्न उत्पादकों की भाषा नहीं बन सकी। सावरकर फरमाते हैं कि “अगर कोई हिंदू दूसरे हिंदू से विवाह कर ले तो वह अपनी जाति खो सकता है मगर अपना हिंदुत्व नहीं।” मगर उन्होंने अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया। बल्कि आगे चलकर उनकी हिंदू महासभा, अंतरजातीय विवाहों के विरोधियों का संगठन बन गई। उसके सभी नेता मुख्यतः ब्राह्मण थे।

सावरकर को अपना विचारधारात्मक पितामह बताने वाले आरएसएस ने भी कभी अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित नहीं किया। उसने कभी अंतरजातीय विवाह करने वालों को हिंसक हमलों और यहां तक कि हत्याओं से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। जिन इलाकों में आरएसएस का खासा प्रभाव है, वहां भी उसने अंतरजातीय विवाहों के ज़रिए समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ किया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है।

सावरकरवाद से कैसे निपटें?

सावरकर का मूलभूत प्रस्ताव यह है कि हिंदुत्व को स्वाधीन भारत का विचारधारात्मक आधार होना चाहिए। कुटिलतापूर्वक उन्होंने हिंदुत्व को इस देश के नाम के रूप में परिभाषित किया जैसे हिंदुस्तान या सिंधुस्तान। उनके तर्कों की जड़ें वैदिक सनातन धर्म में हैं। उनकी कोशिश यही थी कि स्वाधीन भारत, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू के लोकतांत्रिकरण के ज़रिए सभी को समान दर्जा दिया जाना प्रस्तावित था, में भी ब्राह्मणों का उच्च दर्जा बना रहे। जब उन्होंने अपनी पुस्तक ‘एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व’ लिखी, उसके पहले ही ‘गुलामगिरी’ ने जाति-आधारित सामाजिक व्यवस्था की चूलें हिला दी थीं।

सावरकर तब तक गांधी के भी जानी दुशमन बन चुके थे। वह इसलिए क्योंकि गांधी ने अपनी पहली पुस्तक ‘हिंद स्वराज’ में न तो मुसलमानों को देश का दुश्मन बताया और न ही इस्लाम को शत्रुओं का धर्म निरुपित किया। गांधी बनिया जाति से थे और इसलिए पश्चिमी भारत के ब्राह्मणों को उनका कांग्रेस का सर्वमान्य नेता बनना अच्छा नहीं लग रहा था।

सन् 1923 में जब सावरकर ने अपनी पुस्तक लिखी तब तक आंबेडकर लोकप्रिय नेता नहीं बने थे। मगर वे अपना प्रसिद्ध लेख ‘कास्ट्स इन इंडिया’ लिख चुके थे और उसी साल उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी पहली पीएचडी उपाधि मिली थी। सावरकर शायद आंबेडकर के बौद्धिक आंदोलन पर नज़र रख रहे होंगे। आंबेडकर ने ‘जाति का विनाश’ 1936 में लिखी। तब तक सावरकर अपनी हिंदुत्व विचारधारा को फैलाने में पूरी तरह जुट चुके थे।

आरएसएस-भाजपा और दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी चाहते हैं कि गांधी-नेहरू की विरासत का स्थान सावरकर ले लें क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस का यदि आज भी अस्तित्व बचा हुआ है तो वह इन दो बनिया-ब्राह्मण नेताओं के कारण है। मगर उनका असली लक्ष्य है फुले-आंबेडकर की विरासत और उस संवैधानिक लोकतंत्र को नष्ट करना, जिसे आंबेडकर ने वैदिक सनातन धर्म को किनारे लगाकर एक संस्थागत स्वरूप दिया था। सावरकर से निपटने में गांधीवाद की जगह फुले-आंबेडकरवाद ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा।

(यह आलेख अंग्रेजी में पूर्व में वेब पत्रिका काउंटरकरेंट्स डॉट ओआरजी द्वारा प्रकाशित है। यहां लेखक की अनुमति से हिंदी अनुवाद प्रकाशित है। अनुवाद, अमरीश हरदेनिया, संपादन : नवल/अनिल)