सन् 1980 के दशक की शुरूआत में, रोमिला थापर व बिपिन चन्द्र जैसी हस्तियां न केवल भारतीय इतिहास लेखन पर मार्क्सवाद के प्रभाव की प्रतीक थीं बल्कि आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के सभी सकारात्मक पक्षों – वैज्ञानिक सोच, यथासंभव वस्तुनिष्ठता, बौद्धिक कवायद, धर्मनिरपेक्षता, विचारधारात्मक ईमानदारी और आर्थिक व सामाजिक इतिहास पर जोर – के प्रति उनकी पूर्ण प्रतिबद्धता थी।

रोमिला थापर (प्राचीन भारत), इरफान हबीब (मध्यकालीन भारत) और बिपिन चन्द्र (आधुनिक भारत) की त्रयी, देश के उन सभी उभरते हुए इतिहासकारों की प्रेरणास्त्रोत थी जो भारतीय मार्क्सवादी के पवित्रतम मंदिर – जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज – में पहुंचना चाहते थे। उस समय तक हमने न तो उत्तर आधुनिकता या ‘डिकन्स्ट्रक्शन’ (किसी शब्द के पारंपरिक अर्थ या उससे जुड़ी अवधारणाओं का अध्ययन) के बारे में सुना था और ना ही हमें किसी ने इस बारे में बताया था। भारतीय इतिहासकार ‘पीडेगागी ऑफ द आप्रेस्ड’ (दमितों का शिक्षाशास्त्र) या ‘डी-स्कूलिंग सोसायटी’ (समाज का अ-स्कूलीकरण) जैसी पुस्तकों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे आम्बेडकर और पेरियार के लेखन पर भी विशेष ध्यान नहीं देते थे। समाज के निचले वर्गों के अध्ययन की परियोजनाएं तब तक शुरू नहीं हुईं थीं और स्त्रीवादी व दलितबहुजन इतिहास, भारतीय इतिहास लेखन के हाशिए पर था। भारत में उस समय अन्य महान इतिहासविद् भी थे परंतु तत्कालीन पाठ्यपुस्तकों के लेखक बतौर उपर्युक्त तीनों इतिहासविद् सबसे प्रसिद्ध थे।

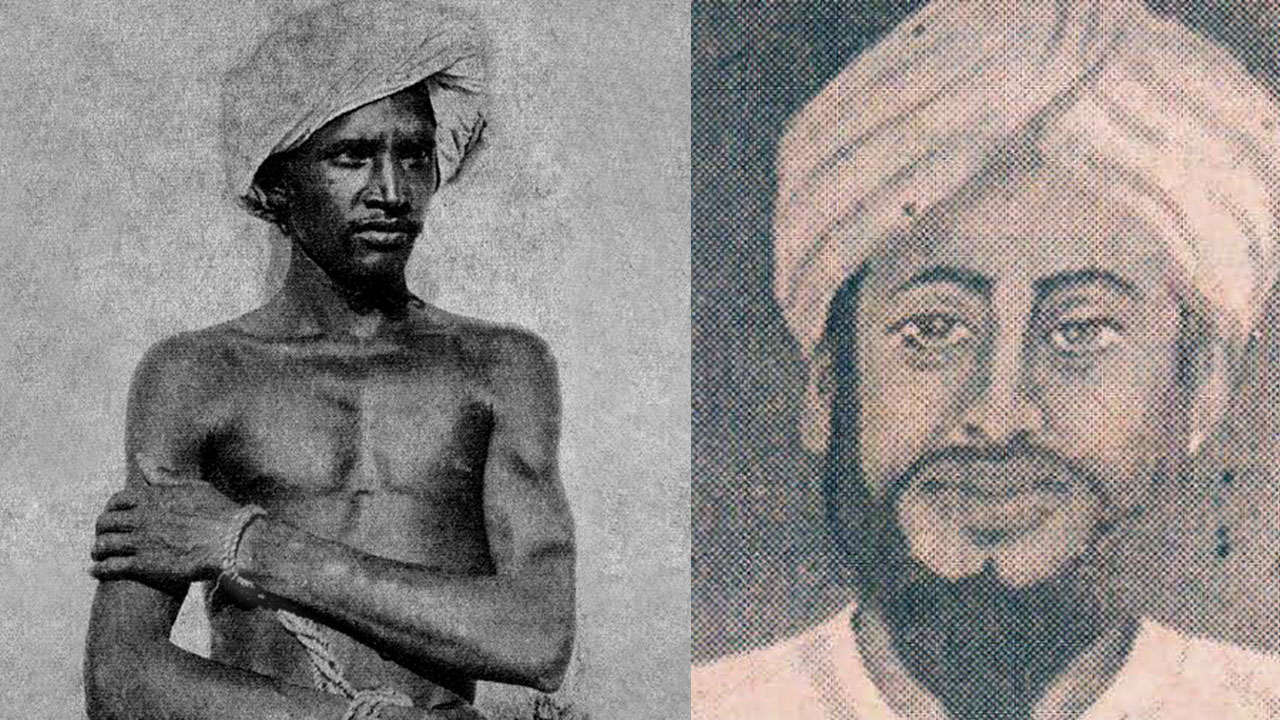

यह लेख बिपिन चन्द्र के बारे में है, जिनकी गुडग़ांव में 30 अगस्त को 86 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इन पंक्तियों का लेखक एक भारतीय इतिहासविद् है जो बिपिन चन्द्र का विद्यार्थी था परंतु जेएनयू के अपने अन्य सहपाठियों के विपरीत, कभी उनका अनुयायी नहीं रहा।

अद्वितीय प्राध्यापक

बिपिन चन्द्र अत्यंत प्रभावी शिक्षक थे। उनका कद छोटा था परंतु वे ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर थे। जब वे कक्षा में बोलते थे तब उनकी बुलंद और स्पष्ट आवाज मानो पूरे वातावरण में गूंजती थी। यद्यपि वे कांगड़ा के पहाड़ी थे किंतु उनका बचपन पंजाब में बीता था। अंग्रेजी के उनके उच्चारण पर पंजाबी प्रभाव स्पष्ट था और वे विद्यार्थियों और साथी शिक्षकों से मिलीजुली हिन्दी-अंग्रेजी में बात करते थे। प्राध्यापक बतौर उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत बड़ी थी और इतिहास लेखन में सिद्धांत व सामान्यीकरण की भूमिका जैसे विषयों पर उनके विचारों को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। इतिहास लेखन उनका जुनून था। नि:संदेह वे उच्च कोटि के विद्वान थे जिन्हें अपने विचारों के सही होने पर कोई संदेह नहीं था और जो बौद्धिक शास्त्रार्थ के लिए हमेशा उद्यत रहते थे।

‘वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष इतिहासविद्’

बिपिन चन्द्र ने अपना अकादमिक करियर भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद के अध्येता के रूप में शुरू किया और आगे चलकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक बन गए। इसलिए उन्हें ‘मार्क्सवादी’ की जगह ‘वामपंथी झुकाव वाला धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार’ कहना बेहतर होगा। कारण यह कि मार्क्सवाद, 1970 के दशक, बल्कि उसके पहले से ही, उत्तर-स्टालिनवाद युग में प्रवेश कर चुका था। उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक ऐसा सोशल डेमोक्रेट कहा जा सकता है जिसने नेहरूवादी भारतीय राज्य की उसके दक्षिण व वामपंथी शत्रुओं से रक्षा करने का बीड़ा उठाया था। उनके आलोचक आरोप लगाते थे-और इन आरोपों में कुछ दम भी था-कि उन्होंने बहुआयामी भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को कांग्रेस-केेन्द्रित आंदोलन की शक्ल दे दी। वे गांधी और नेहरू के घोर प्रशंसक थे और अपने व्याख्यानों में महात्मा को हमेशा गांधीजी कहते थे। आम्बेडकर और जिन्ना जैसे कांग्रेस के आलोचकों के प्रति उनके मन मे कभी वह सम्मान नहीं था, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्यों के लिए था। सन् 1980 के दशक के मध्य में वे इतालवी साम्यवादी सिद्धांतकार अंतोनियो ग्राम्शी द्वारा गढ़े गए शब्दों का इस्तेमाल, कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को समझाने और उसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए करने लगे। असल में यह आंदोलन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरूद्ध बुर्जुआ संघर्ष था। उन्होंने साम्राज्यवाद-विरोध के प्राथमिक और द्वितीयक विरोधाभासों की माओवादी अवधारणा को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पर लागू करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक भारत के प्राथमिक विरोधभासों पर फोकस कर ठीक ही किया यद्यपि इसके कारण भारतीय समाज के द्वितीयक विरोधाभासों को हल करने की कोशिशों को धक्का पहुंचा। उनके अनुसार औपनिवेशिक भारत अर्ध-वर्चस्ववादी राज्य था और गांधी इसे किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर समझते थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के उनके इतिहास में इस तथ्य को तव्वजो नहीं दी गई कि गांधीवादी जनांदोलन समय के साथ कमजोर पड़ता गया और उसमें मुसलमानों की बड़े पैमाने पर भागीदारी नहीं हो सकी।

उनके लिए कांग्रेस, भारतीय संसद की तरह थी जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी। उनके कई छात्र भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की इस अवधारणा से सहमत नहीं हो पाते थे क्योंकि वे चीनी क्रांति और 1920-47 के कांग्रेेेस नेतृत्व की रूढि़वादी प्रकृति के बीच के बड़े फर्क से वाकिफ थे। जो लोग प्रतिनिधित्व और प्रतिस्थापन के बीच अंतर का सूक्ष्म अध्ययन करते थे उनके लिए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और उसके अंतिम नतीजे की बिपिन चन्द्र की समझ से सहमत होना मुश्किल था।

भारतीय इतिहास लेखन में योगदान

उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के इतिहासकार के रूप में बिपिन चन्द्र के शुरूआती लेखन में एक विशिष्ट चमक थी, विशेषकर 1960 और 1970 के दशक में भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में। उनका लेखन उस उदारवादी परिवर्तनकारी (रूढि़वादी) प्रवृत्तियों से मुक्त था जो स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक तीन दशकों में हुए इतिहास लेखन पर हावी थीं। परंतु सन् 1980 का दशक आते-आते, बिपिन चन्द्र द्वारा प्रतिपादित ‘माक्र्सवाद’ थक चला था।

सन् 1980 के दशक और विशेषकर सन् 1977-79 के जनता पार्टी प्रयोग के बाद, बिपिन चन्द्र ने भारतीय इतिहास में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करने के काम को और जोरशोर से शुरू कर दिया। यह वह समय था जब देश में ‘सबाल्टर्न’ अध्ययन से जुड़े इतिहासविदें द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों के कारण, मार्क्सवादी इतिहासलेखन क्रांति के दौर से गुजर रहा था। ‘सबाल्टर्न’ अध्ययनों के संस्थापक भी ग्राम्शी द्वारा विकसित अवधारणाओं का इस्तेमाल कर रहे थे परंतु जिस सैद्धांतिकरण के प्रवक्ता और प्रोत्साहनकर्ता बिपिन चन्द्र थे, ‘सबाल्टर्न’ अध्ययनों के पैरोकार उसके धुर विरोधी थे। बिपिन चन्द्र और उनके अनुयायियों, जिनमें उनके कुछ वे शोध छात्र शामिल थे जिन्हें जेएनयू के इतिहास विभाग में भर्ती कर लिया गया था, ने ‘सबाल्टर्न’ अध्ययन को व्यर्थ सिद्ध करने की पूरी कोशिश की परंतु उनके ही कई छात्रों को यह प्रयास उचित प्रतीत नहीं हुआ। देश के विभिन्न हिस्सों से जेएनयू में इतिहास पढऩे आए विद्यार्थियों को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि उनके श्रद्धेय प्राध्यापक का बौद्धिक विकास थम गया है यद्यपि उस समय बिपिन चन्द्र अपने जीवन के छठवें दशक में ही थे।

सन् 1980 के दशक में ही भारत में दलित-बहुजन और स्त्रीवादी इतिहास लेखन में जबरदस्त तेजी आई। श्रमिक इतिहास एक अन्य क्षेत्र था जहां पर कई नए अनुसंधान सामने आने शुरू हुए और वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में बिपिन चन्द्र के मत से मेल नहीं खाते थे। ‘नीचे से आए’ इन इतिहासकारों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम और भारतीय गणतंत्र के बिपिन चन्द्र द्वारा प्रतिपादित कांग्रेस-केन्द्रित दृष्टिकोण को गंभीर चुनौती देनी शुरू कर दी।

आकलन

कई मुद्दों पर बिपिन चन्द्र के विचारों का बचाव करना आज मुश्किल होगा। बिपिन चन्द्र आरक्षण की नीति को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते थे और उन्होंने ‘क्रीमी लेयर’ को ओबीसी आरक्षण का लाभ न देने के निर्णय का विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे ओबीसी का शिक्षित तबका सरकार व विश्वविद्यालयों मे उचित स्थान पाने से वंचित हो जाएगा। इससे वर्गीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व के संबंध में उनके विचार स्पष्ट हो जाते हैं। उनकी यह मान्यता थी कि किसी भी वर्ग का शिक्षित श्रेष्ठि तबका ही प्रगतिशील होता है और इतिहास भी हमें यही बताता है। उन्होंने इस संभावना पर ध्यान देना उचित नहीं समझा कि ‘क्रीमी लेयर’ आरक्षण के लाभों पर कब्जा कर लेगी और वास्तविक रूप से वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा।

वैश्विकरण के मुद्दे पर उनकी सोच कुछ अजीब सी थी। उनका कहना था कि वैश्विकरण और पूंजीवाद एकदम अलग-अलग परिघटनाएं हैं और जहां हमें वैश्विकरण को गले लगाना चाहिए वहीं हमें पूंजीवाद का विरोध करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, 1500 ईस्वी से उत्पादन का मुख्य जरिया और सामाजिक दमन का हथियार बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के इतिहास के संबंध में हाल में हुए लेखन से बिपिन चन्द्र की सोच पर प्रश्नचिन्ह लगा है। वैश्विकरण और पूंजीवाद को अलग-अलग करके देखने से कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी।

कुल मिलाकर, प्रोफेसर बिपिन चन्द्र एक अग्रणी मार्क्सवादी इतिहासविद् थे। शिक्षक बतौर इतिहास लेखन की जिस परंपरा के प्रति वे वफादार थे उसमें दलितबहुजन परिप्रेक्ष्य के लिए कोई स्थान नहीं था। उनके प्रिय फुले और आम्बेडकर नहीं बल्कि गांधी और नेहरू थे। सन् 1980 के दशक में जब भारतीय इतिहास लेखन, समाज के तथाकथित ‘द्वितीयक’ विरोधाभासों-जाति, नस्ल, वर्ग व लिंग-को महत्व देने लगा तब बिपिन चन्द्र के साथी बचे पुरानी सोच वाले वे ‘आधिकारिक मार्क्सवादी ‘ जिनका झुकाव कांग्रेस की ओर था। वह कांग्रेस जो बिपिन चन्द्र को इतनी प्रिय थी, पंडित नेहरू के साथ खत्म हो गई और अब भारतीय राजनैतिक परिदृश्य पर केवल उसकी धुंधली छाया दिखलाई दे रही है। परंतु जब भी आज के और कल के भारतीय इतिहासविद्, मुड़कर उस प्रक्रिया की तरफ देखेंगे जिसने उन्हें और उनकी बदलती विधा को जन्म दिया, तब उन्हें बिपिन चन्द्र का मुस्कुराता चेहरा जरूर नजर आएगा। हर चीज की तरह, इतिहासविद् को भी एक न एक दिन इतिहास बनना पड़ता है।

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in