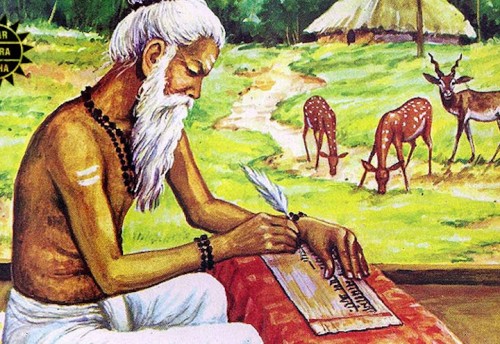

मुक्त बहस व विमर्श किसी भी समाज की जीवंतता की पहचान होती हैं। जरूरी नहीं कि वे हमेशा सकारात्मक हों। कभी-कभी अर्थहीन बहसें भी उछाल दी जाती हैं। ऐसी ही बहस की शुरुआत पिछले वर्ष जुलाई में हुई। कर्नाटक के के एस नारायणाचार्य ने अपनी पुस्तक ‘वाल्मीकि यारू?’ (वाल्मीकि कौन थे?) में लिखा कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। यह कोई नई खोज नहीं थी। लेकिन इससे उस समुदाय, जो वाल्मीकि को अपना पूर्वज मानता है, की ‘भावनाएं’ आहत हुईं। देखते ही देखते राजनीति गरमाने लगी। यह दावा किया गया कि वाल्मीकि ‘बेदा’ के घर जन्मे थे, उन्हें ब्राह्मण घोषित करना दलित वर्ग के नायकों के ब्राह्मणीकरण की कोशिश, उन पर कब्जा करने की चाल है। विवाद अदालत पहुंचा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वाल्मीकि की जाति का पता लगाने के लिए चौदह सदस्यीय समिति का गठन कर दिया।

समस्या यह है कि दो-ढाई हजार वर्ष जन्में इस भलेमानुस ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा और उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऊपर से परस्पर विरोधाभासी किंवदंतियां हैं। उसने अपनी किताब में खुद को कहीं चांडाल तो कहीं प्रचेता-पुत्र बताया है। ऐसे महापुरुष के जन्म के बारे में 25 सदियों बाद आज भला कौन सही बता सकता है? दूसरे, उन दिनों वर्ण व्यवस्था में मामूली ही सही, खुलापन था। नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे के मालों के बीच आवाजाही लगी रहती थी। ऊपर से, हमारे ‘धार्मिक विद्वानों’ के पास अवसरवादी तर्कों की भरमार है। ‘वे कर्मणा ब्राह्मण थे….जन्मना जायते शूद्र… जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं; रामायण लिखने के बाद बाबा वाल्मीकि के समस्त पाप नष्ट हो गए थे इसलिए हमने उन्हें ब्राह्मण मान लिया था, जैसे मतंग ऋषि को माना था, जो ब्राह्मण कन्या और शूद्र नाई की संतान तथा तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार चांडाल जाति के थे।’ और अगर एकबारगी यह मान भी लिया जाया कि कोई यह निर्णायक रूप से सिद्ध कर दे कि वाल्मीकि दलित थे, तो भी उससे आज के दलितों का क्या कल्याण होने वाला है।

वे इस बात को नजऱंदाज़ कर देते हैं कि इतिहास में कोई काल ऐसा नहीं था जब केवल क्षत्रियों ने राजकर्म और ब्राह्मणों ने बौद्धिक नेतृत्व संभाला हो। हर युग, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे नायक हुए जिन्होंने वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर प्रदर्शन किया। परन्तु चूंकि इतिहास लेखन का काम समाज के खास लोगों की जिम्मेदारी थी इसलिए उन्होंने वही लिखा जो उनके वर्गीय स्वार्थ सिद्ध करता था। इसलिए दूसरे वर्गों का अवदान हमेशा अलक्षित बना रहा। अत: वाल्मीकि चाहे जिस जाति में जन्मे हों, पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य के अभाव में उनके लिए ब्राह्मण ही रहेंगे। वर्ण व्यवस्था से चिपका, सांस्कृतिक पहचान को तरसता समुदाय शांत नहीं बैठता। वह फिर प्रतिवाद करता है ‘नहीं, वे हमारे थे।’ उनका आदर्श यह संस्कृति है जो बिना कुछ किए, सिर्फ जन्म के आधार पर उन्हें शीर्ष पद प्रदान करती है। रावण जैसा विद्वान और ब्राह्मण भी संस्कृति-प्रसार की राह में रोड़ा बन जाए तो उसका तिरस्कार करने, यहां तक कि उसे राक्षस घोषित करने में भी उन्हें देर नहीं लगती। ‘रामायण’ उस संस्कृति का आदर्श ग्रंथ है। उसका रचनाकार उनकी निगाह में अब्राह्मण हो ही नहीं सकता।

वे इस बात को नजऱंदाज़ कर देते हैं कि इतिहास में कोई काल ऐसा नहीं था जब केवल क्षत्रियों ने राजकर्म और ब्राह्मणों ने बौद्धिक नेतृत्व संभाला हो। हर युग, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे नायक हुए जिन्होंने वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर प्रदर्शन किया। परन्तु चूंकि इतिहास लेखन का काम समाज के खास लोगों की जिम्मेदारी थी इसलिए उन्होंने वही लिखा जो उनके वर्गीय स्वार्थ सिद्ध करता था। इसलिए दूसरे वर्गों का अवदान हमेशा अलक्षित बना रहा। अत: वाल्मीकि चाहे जिस जाति में जन्मे हों, पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य के अभाव में उनके लिए ब्राह्मण ही रहेंगे। वर्ण व्यवस्था से चिपका, सांस्कृतिक पहचान को तरसता समुदाय शांत नहीं बैठता। वह फिर प्रतिवाद करता है ‘नहीं, वे हमारे थे।’ उनका आदर्श यह संस्कृति है जो बिना कुछ किए, सिर्फ जन्म के आधार पर उन्हें शीर्ष पद प्रदान करती है। रावण जैसा विद्वान और ब्राह्मण भी संस्कृति-प्रसार की राह में रोड़ा बन जाए तो उसका तिरस्कार करने, यहां तक कि उसे राक्षस घोषित करने में भी उन्हें देर नहीं लगती। ‘रामायण’ उस संस्कृति का आदर्श ग्रंथ है। उसका रचनाकार उनकी निगाह में अब्राह्मण हो ही नहीं सकता।

‘वाल्मीकि ब्राह्मण थे’, कहकर जिसने माहौल में गर्मी पैदा की है, सवा सौ वर्ष पहले उन्हें के किसी बौद्धिक पुरखे ने लोगों को यह कहकर फुसलाया था कि ऊपर के माले सभी के लिए खुले हैं। ‘कभी डाकू रत्नाकर भी वहां पहुंचा था। पहुंचा था की नहीं?’ वह दौर एकदम अलग था। तब निचले माले वालों में हलचल मची हुयी थी। सामाजिक विषमता से आहत, उत्पीडित जन पलायन पर उतारू थे। पंजाब के मेहतर ‘बालाशाह’ के उपासक थे। बालाशाह के पीर इनामदीन ने अपनी पुस्तक ‘दीद-हक’ में बालाशाह को वाल्मीकि का अवतार बताया था। ‘इनामदीन चूहड़ों के बीच अपना प्रभाव बनाकर उनका इस्लामीकरण करना चाहता था।’ (ओमप्रकाश वाल्मीकि, सफाई देवता, पृ. 72) उसके प्रभाव से गांव-गांव में वाल्मीकि के थान बनने लगे। वहां पूजा और नमाज साथ-साथ चलने लगीं। इससे ऊपर के माले वालों को चिंता बढ़ी कि निचले माले वाले इसी तरह घर छोड़ते रहे तो कौन उनका मैला उठाएगा? कौन उन्हें ‘अन्नदाता’, ‘हुजूर’, ‘मालिक’ और ‘कृपानिधान’ कहकर घड़ी-घड़ी गुहार लगाएगा?

तब तक आर्यसमाजी सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने कहा, ‘दूसरों के बहकावे में मत आओ। तुम हमारे हो। हमारे ही बने रहो।’ इस पर कुछ पढ़े-लिखे युवकों ने पूछा, ‘तुम्हारे धर्म में हमारी जगह कहां है?’ जवाब मिला, ‘हमने वाल्मीकि को भी तो आदिकवि माना है।’ उनके लिए यह आपद्धर्म था। जिसे उन्होंने वैसे ही स्वीकारा था, जैसे अकाल-पीडित विश्वामित्र द्वारा मांस भक्षण को। भारतीय लोक समाज में सुविधानुसार कहानियां गढऩे की कला खूब फली-फूली है। वाल्मीकि के जीवन को भी मिथक की तरह जरूरत के हिसाब से गढ़ा गया है। चाहे वह डाकू रत्नाकर का मिथक हो; अथवा तप-करते-करते चींटियों की बांबी में बदल जाने का। उन्हें दिया गया गुरुमंत्र था, ‘मरा-मरा’ रटते रहना। दाता लोग शायद डरते थे कि दलित की जुबान पर आकर राम नाम भी अपवित्र हो जाएगा।

‘वाल्मीकि’ के नाम पर मंदिर बनाने, रामायण का पाठ करने की शुरुआत 1901 से हो चुकी थी। भाई परमानंद ने ‘वाल्मीकि मुनि का जीवनचरित्र (1925)’ में लिखा कि ‘आदि वाल्मीकि और चांडाल नाम के वाल्मीकि अलग-अलग व्यक्ति थे’। उसके कुछ वर्ष बाद आर्य समाजी अमीचंद शर्मा ने ‘वाल्मीकि प्रकाश’ (1928-1932) नामक पुस्तक लिखी। उसमें चूहड़ा जाति के लोगों को बताया गया कि वाल्मीकि उनके पूर्वज न होकर, गुरु थे। सहस्राब्दियों से उपेक्षा, अशिक्षा और घोर विपन्नता के शिकार लोग इस चालाकी को समझ ही नहीं पाए। उन्हें तो केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति में अपने लिए जरा-से कोने की तलाश थी।

‘वाल्मीकि’ ब्राह्मण थे या शूद्र, यह अंतहीन बहस है, जिसका कोई सार्थक परिणाम निकलना असंभव है। बावजूद इसके, यदि कुछ लोग इस विवाद में पड़े रहना ही चाहते हैं तो उचित होगा कि वे ‘रामायण’ के शुद्धिकरण का आंदोलन भी अपने हाथ में लें। उनके पुरखे की कृति ‘पौलत्स्यबध’ में तो केवल पांच अध्याय थे। राम को विष्णु का अवतार बताने वाले दो अध्याय और प्रक्षेपित कर ‘रामायण’ बना देने का काम तो बहुत बाद में हुआ। इसलिए जो लोग वाल्मीकि को अपना पूर्वज मानते हैं, उन्हें चाहिए कि वे उनकी असली कृति के पुनरुद्धार का संकल्प भी लें। उनके पूर्वज के नाम पर बाजार में जो कूड़ा-करकट खपाया जा रहा है, उसे साफ करें। सवाल यह है कि क्या बगैर सांस्कृतिक आधार के कोई जाति आगे बढ़ सकती है? समानांतर संस्कृति के विकास के लिए इस मुश्किल प्रश्न का समाधान आवश्यक है। कार्य कठिन भले हो, असंभव नहीं है। एक बार स्वतंत्र रूप से खोज की शुरुआत तो कीजिए। वेद, पुराण, उपनिषद आदि में जो दर्ज है, उसका विखंडन करते हुए उसकी बहुजन संस्कृति के मापदंडों पर समीक्षा होने दीजिए। संभव है उस मलबे में आपको तत्काल कोई न मिले। लेकिन वह प्रक्रिया ही समाज के नए और ऊर्जावान नायकों को जन्म देगी। अस्मिता-निर्माण की वास्तविक यात्रा वहीं से आरंभ होगी।