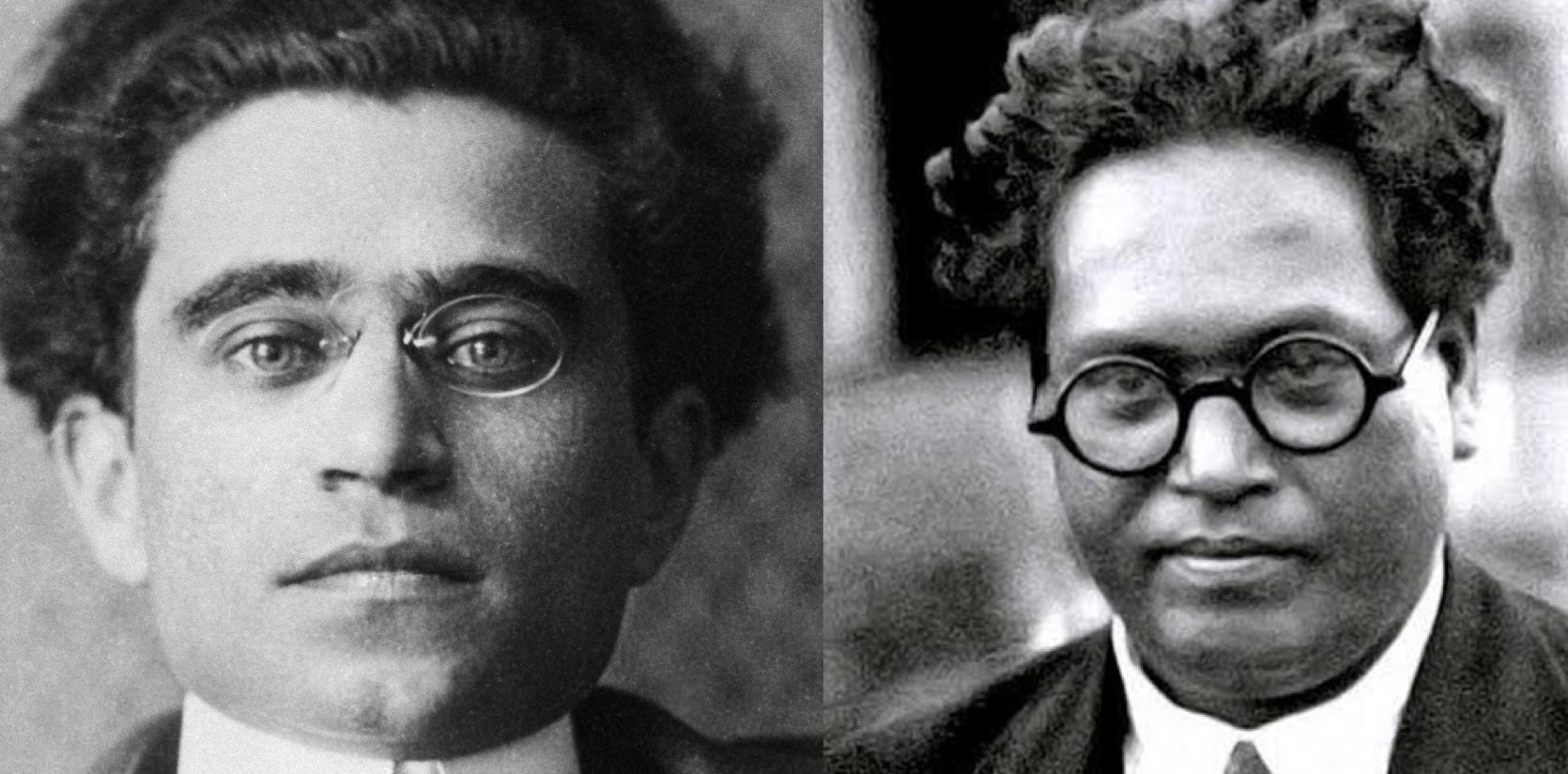

ग्रामीण समाज, जाति और अछूत प्रथा के मुद्दों पर आंबेडकर व गांधी के मतभेद जगजाहिर हैं। परंतु मशीनों के इस्तेमाल के मसले पर भी उनमें गहरी मत विभिन्नता थी। मशीनीकरण, औद्योगीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन से देश बर्बाद होगा या उन्नत? जहां आंबेडकर मानते थे कि मशीनें आमजनों को रोज़ाना की उबाऊ मेहनत से मुक्त कर उन्हें ”सांस्कृतिक जीवन’’ जीने के लिए समय उपलब्ध करवाएंगी, वहीं गांधीजी का मत इसके ठीक विपरीत था। वे कहते थे कि मशीनें ”सांप की ऐसी बामी हैं, जिनमें एक से लेकर एक सौ तक सांप हो सकते हैं।’’ गांधीजी मशीनों को भारत की गरीबी और यहां व्याप्त बीमारियों के लिए जिम्मेदार बताते थे।

ग्रामीण समाज, जाति और अछूत प्रथा के मुद्दों पर आंबेडकर व गांधी के मतभेद जगजाहिर हैं। परंतु मशीनों के इस्तेमाल के मसले पर भी उनमें गहरी मत विभिन्नता थी। मशीनीकरण, औद्योगीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन से देश बर्बाद होगा या उन्नत? जहां आंबेडकर मानते थे कि मशीनें आमजनों को रोज़ाना की उबाऊ मेहनत से मुक्त कर उन्हें ”सांस्कृतिक जीवन’’ जीने के लिए समय उपलब्ध करवाएंगी, वहीं गांधीजी का मत इसके ठीक विपरीत था। वे कहते थे कि मशीनें ”सांप की ऐसी बामी हैं, जिनमें एक से लेकर एक सौ तक सांप हो सकते हैं।’’ गांधीजी मशीनों को भारत की गरीबी और यहां व्याप्त बीमारियों के लिए जिम्मेदार बताते थे।

अपने-अपने विचारों का औचित्य सिद्ध करने के लिए आंबेडकर और गांधी ने कई पर्चे और पुस्तकें लिखीं। गांधीजी का आर्थिक दर्शन – जिसमें मशीनों के संबंध में उनके विचार शामिल हैं – मुख्यत: उनकी पुस्तक ‘हिंद स्वराज’ (1909) में वर्णित है। आंबेडकर ने अपने विचारों को स्वर दिया गांधी की समालोचना में, जिसका शीर्षक था ”व्हॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स’’ (1946)।

हिंदी स्वराज, और विशेषकर उसके ‘मशीन’ अध्याय में, गांधी ने मशीनों के प्रति अपने विरोध को व्यक्त करते हुए लिखा ”मैं मशीनों में एक भी अच्छी चीज़ नहीं पाता…अगर मशीनों का एक वरदान की तरह स्वागत करने की बजाए हम उन्हें एक बुराई की तरह देखें, तो वे अंतत: यहां से चली जाएंगी।’’ मशीनों को ‘बुराई’ बताने के अलावा, गांधी ने उन्हें भारत की ‘गरीबी’ के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। ”मशीनरी ने ही भारत को निर्धन बनाया है। मेनचेस्टर ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया है, उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। यह मेनचेस्टर के कारण ही है कि भारतीय हस्तकला लगभग गायब हो गई है।’’

ज्ञातव्य है कि मेनचेस्टर, ब्रिटेन का वह शहर था, जिसमें उत्पादित माल भारत जैसे उपनिवेशों को निर्यात किया जाता था। 20वीं सदी की शुरूआत में, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना कर देश में आर्थिक राष्ट्रवाद के बीज बोए। गांधी, दादाभाई नेरोजी (द पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901) व रोमेश दत्त (द इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1906) के लेखन से वाकिफ थे, और इन स्त्रोतों के आधार पर उन्होंने मशीनरी और आधुनिक सभ्यता पर निशाना साधा।

मशीनरी और पश्चिमी सभ्यता का गांधी के विरोध का आधार कई पश्चिमी चिंतकों के विचार भी थे, जिनमें टाल्सटॉय, रस्किन, थोरो और इमरसन शामिल हैं। ये चिंतक व लेखक, दुनिया को प्रकृति की ओर वापिस ले जाना चाहते थे और औद्योगीकरण के खिलाफ थे। उनके लेखन ने गांधी के लिए मशीनीकरण पर हमला करना आसान बना दिया।

गांधी ने कहा कि मशीनों ने ‘यूरोप में काफी गड़बड़ी पैदा कर दी है’ और यूरोप ‘बर्बादी’ की कगार पर है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों और किसानों पर नकारात्मक प्रभाव की ओर इंगित करते हुए गांधी ने कहा कि मशीनें ”आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी प्रतीक’’ हैं और यह सभ्यता ”एक बड़े पाप का प्रतिनिधित्व करती है’’।

गांधी का मानना था कि मशीनीकरण, भारत के श्रमिकों की दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही स्थिति के लिए जिम्मेदार है। ”बंबई की मिलों के मज़दूर, गुलाम बन गए हैं। मिलों में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति दिल को दहलाने वाली है। जब मिलें नहीं थीं, तब ये महिलाएं भूखी नहीं मरती थीं। अगर हमारे देश में मशीनों के प्रति प्रेम बढ़ता गया तो यह दु:खी लोगों की भूमि बन जाएगा।’’

गांधी का यह कहना बिलकुल ठीक था कि मिलों और फैक्ट्रियों में श्रमिकों की दशा बहुत दयनीय थी। परंतु इसके लिए मशीनीकरण को दोषी ठहराना उनकी भूल थी। आधुनिकता और मशीनीकरण के विरोधी गांधी व अन्य अध्येताओं ने इस तथ्य को जानबूझकर नजऱअंदाज किया कि हमारे देश में वर्गीय ढांचा आधुनिक काल के पहले भी अस्तित्व में था। केवल मशीनों को सारी बुराईयों के लिए दोषी ठहराना, सामाजिक रिश्तों और सम्पत्ति के वितरण से जुड़े मुद्दों को नजऱअंदाज करना था।

सम्पत्ति रिश्तों के बारे में गांधी ने कभी बात नहीं की और ना ही यह बताया कि मशीनों के मालिक किस वर्ग के थे और कौन उनसे लाभांवित हो रहा था। गांधी का कहना था कि मनुष्य का काम ट्रामों, कारों और बिजली के बगैर भी चल सकता है। ”अगर हमें रेलवे के बिना काम चलाना है तो हमें ट्रामों के बगैर भी काम चलाना होगा।’’ यद्यपि यह भी सच है कि अगर भाप से चलने वाले जहाज न होते तो गांधी उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड नहीं जा पाते और अगर ट्रेनें न होतीं तो वे भारत में अपना राजनीतिक अभियान नहीं चला पाते।

समाज की बुराईयों के लिए मशीनों को जिम्मेदार ठहराने के बाद, गांधी ने शारीरिक श्रम पर ज़ोर दिया। ”ईमानदार चिकित्सक आपको बताएंगे कि जिन भी इलाकों में यातायात के कृत्रिम साधन बढ़े हैं, वहां लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ है।’’ चरखा और शारीरिक श्रम उनके आर्थिक दर्शन के केंद्र में थे। काठियावाड़ राजनैतिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए 8 जनवरी, 1925 को गांधी ने कहा कि ”दुनिया के सभी देश मुर्दा मशीनों की पूजा करते-करते थक गए हैं। हम बेजोड़ जिंदा मशीनों अर्थात हमारे अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। हम अपने शरीर की जगह मशीन का इस्तेमाल कर शरीर को जंग लगने दे रहे हैं। यह ईश्वरीय नियम है कि शरीर का उपयोग होना चाहिए और उससे पूरा काम लिया जाना चाहिए। हम इस नियम की अवहेलना नहीं कर सकते। चरखा, शरीर यज्ञ का पवित्र प्रतीक है। जो इस त्याग को करे बगैर भोजन करता है वह अपना भोजन चोरी करता है। अगर हम यह त्याग नहीं करते तो हम देश के साथ द्रोह करते हैं और भाग्य की देवी के लिए अपना दरवाजा बंद करते हैं।’’

गांधी का मानना था कि बिना काम किए खाना (उपभोग) चोरी के समान है। परंतु जब कमरतोड़ मेहनत करने वाले किसानों ने ज़मीदारों, जो कि किसानों के श्रम के अतिशेष मूल्य से लाभ उठाते थे, को लगान देने से इंकार किया तो गांधी ने किसानों से अपील की कि वे लगान का भुगतान बंद न करें।

दोषपूर्ण सामाजिक संगठन

दूसरी ओर, आंबेडकर ने मशीनों के उपयोग का स्वागत करते हुए यह आशा व्यक्त की कि वे आमजनों की मुक्तिदाता बनेंगी। उन्होंने गांधीवादी दर्शन को सनातनवाद बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की और यह तर्क दिया कि वह हमें ‘आदिमकाल’ और ‘पशुवत जीवन’ की ओर पीछे ढकेल देगा (वेलेरियन रॉड्रिक्स द्वारा संपादित द एसेन्शियल राईटिंग्स ऑफ बी.आर. आंबेडकर, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ 157)।

गांधी की तरह, आंबेडकर भी मशीनों पर अति-निर्भरता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से वाकिफ थे परंतु वे गांधी द्वारा इस समस्या के इस हल से सहमत नहीं थे कि मशीनों को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। आंबेडकर का कहना था कि हमें मशीनरी नहीं बल्कि ”दोषपूर्ण सामाजिक संगठन’’ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

गांधी की तरह, आंबेडकर भी मशीनों पर अति-निर्भरता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से वाकिफ थे परंतु वे गांधी द्वारा इस समस्या के इस हल से सहमत नहीं थे कि मशीनों को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। आंबेडकर का कहना था कि हमें मशीनरी नहीं बल्कि ”दोषपूर्ण सामाजिक संगठन’’ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

जहां गांधीवादी दर्शन वर्गीय हितों की रक्षा करता था वहीं आंबेडकर ‘निजी सम्पत्ति’ और ‘व्यक्तिगत लाभ’ को ‘पूर्ण अनुमोदन’ देने के खिलाफ थे। दोषपूर्ण सामाजिक संगठन से उनका यही आशय था। ”गांधीवाद के अर्थशास्त्र में मूलभूत कमियां हैं। मशीनों और आधुनिक सभ्यता ने कई बुराईयों को जन्म दिया है, इस तथ्य को तो स्वीकार किया जा सकता है परंतु इन बुराईयों का कारण मशीनरी और आधुनिक सभ्यता नहीं हैं। ये बुराईयां दोषपूर्ण सामाजिक संगठन से उपजी हैं, जिसने निजी सम्पत्ति और व्यक्तिगत लाभ पाने की आकांक्षा को पूर्ण अभिस्वीकृति दे दी है। अगर मशीनरी और आधुनिक सभ्यता से सभी को लाभ नहीं हुआ है तो इसका इलाज मशीनरी और सभ्यता की आलोचना करना नहीं बल्कि सामाजिक संगठन को इस तरह बदलना है ताकि इनसे केवल कुछ लोग नहीं बल्कि सभी लाभांवित हों (पूर्वोक्त, पृष्ठ 158)।’’

आंबेडकर ने आगे कहा कि मनुष्यों को रोजाना की कमरतोड़ मेहनत से मुक्त करने और उन्हें उनकी सांस्कृतिक व बौद्धिक विकास के लिए समय उपलब्ध कराने के लिए मशीनों की ज़रुरत है। “जो चीज़ मनुष्य को पशुओं से अलग करती है, वह है संस्कृति. पशुओं की कोई संस्कृति नहीं हो सकती परन्तु प्रत्येक मनुष्य के लिए सांस्कृतिक जीवन आवश्यक है. सांस्कृतिक जीवन से आशय है बुद्धि का विकास, जो कि मात्र शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से आगे बढकर है (पूर्वोक्त, पृष्ठ 158)।”

आंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की आधुनिक सभ्यता और मशीने ‘अपरिहार्य’ हैं। आंबेडकर ने अपने विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया, ”सांस्कृतिक जीवन कैसे संभव बनाया जा सकता है? यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि लोगों के पास पर्याप्त खाली समय नहीं होगा।…इस मेहनत को कब कम किया जा सकता है? तब ही जब मनुष्य का स्थान मशीन ले ले।…जो व्यक्ति मशीनों और आधुनिक सभ्यता की निंदा करते हैं वे उनका उद्देश्य नहीं समझते और ना ही उस अंतिम लक्ष्य को पहचानते हैं, जिसे पाने का प्रयास मानव समाज को करना चाहिए (पूर्वोक्त, पृष्ठ 159)।”

आंबेडकर ने एक प्रजातांत्रिक समाज, जो अपने लोगों को कमरतोड़ मेहनत से मुक्ति दिलाता है, की तुलना गांधी के ‘आदिम जीवन’ की ओर लौटने पर ज़ोर देने से करते हुए लिखा ”गांधीवाद ऐसे समाज के लिए उपयुक्त हो सकता है जो प्रजातंत्र को अपना आदर्श नहीं मानता। जो समाज प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखता, वह मशीनों और उन पर आधारित सभ्यता के प्रति तटस्थ रह सकता है परंतु प्रजातांत्रिक समाज ऐसा नहीं कर सकता। जो समाज प्रजातांत्रिक नहीं है उसके लिए यह स्थिति स्वीकार्य हो सकती है कि चंद लोगों के पास खूब खाली वक्त हो और वे सांस्कृतिक जीवन जी सकें और अधिकांश लोगों की नियति केवल अथक श्रम हो। परंतु प्रजातांत्रिक समाज को अपने हर नागरिक के लिए खाली वक्त और सांस्कृतिक जीवन सुनिश्चित करना होगा। अगर उपर्युक्त विवेचना सही है तब प्रजातांत्रिक समाज का नारा होना चाहिए मशीनें, और मशीनें; सभ्यता और सभ्यता। गांधीवाद के अंतर्गत आम आदमी को केवल थोड़े से धन के लिए लगातार कठिन मेहनत करनी होगी और वह एक पशु से अधिक कुछ नहीं होगा। संक्षेप में, गांधीवाद का प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान का अर्थ है नग्नता की ओर लौटना, गंदगी की ओर लौटना, गरीबी की ओर लौटना और अज्ञानता की ओर लौटना (पूर्वोक्त, पृष्ठ 159)।’’

मशीनरी के मुद्दे पर इस बहस के सौ साल बाद भी यह उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी कि तब थी। औद्योगिकरण के कारण हो रही ग्लोबल वार्मिंग और शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रदूषण ने पर्यावरणविदों को भी मशीनरी के प्रश्न पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। उल्टे उनकी हालत बद से बदतर हुई है। क्या यह विडंबना नहीं है कि जहां एक ओर तकनीकी में दिन दूनी रात चैगुनी प्रगति हो रही है, वहीं बेरोजगारी, पर्यावरणीय क्षति, अनौपचारिक नियोजन, ठेका श्रम प्रथा आदि बढ़ते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आंबेडकर की ओर एक बार फिर लौटें। क्या उन्होंने यह चेतावनी नहीं दी थी कि निजी संपत्ति और व्यक्तिगत लाभ की लिप्सा को अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति नहीं बनने दिया जाना चाहिए।