आरक्षण के मुद्दे पर मीडिया के पूर्वग्रहपूर्ण दृष्टिकोण का एक उदाहरण है 23 सितंबर 2015, को एनडीटीवी 27X7 चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त द्वारा प्रस्तुत एक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को भारतीय समयानुसार रात्रि 9 बजे न्यूयार्क से प्रसारित किया गया था। संदर्भ था पटेल समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा गुजरात में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया आंदोलन। कार्यक्रम के दो भाग थे – पहला, संभवत: किसी पटेल के न्यू जर्सी स्थित एक रेस्टोरेंट में कुछ पटेलों के साथ चर्चा व दूसरा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के जानेमाने अर्थशास्त्री प्रो. जगदीश भगवती का विश्वविद्यालय परिसर में लिया गया साक्षात्कार, जिसका प्रसारण रेस्टोरेंट में उपरोक्त चर्चा के बीच किया गया।

प्रतिभागियों से कुछ प्रश्न पूछने और उनके उत्तर सुनने के बाद दत्त ने कहा कि उपस्थित व्यक्तियों में से जो लोग आरक्षण नीति का पुनरावलोकन कर उसे जाति-आधारित की बजाय आय-आधारित बनाना चाहते हैं, वे अपने हाथ ऊपर उठाएं। सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने फिर कहा कि जो लोग इस तरह का पुनरावलोकन नहीं चाहते, वे अपने हाथ ऊपर करें। एक भी हाथ नहीं उठा।

इस उत्तर को प्राप्त करने के लिए बरखा दत्त को न्यू जर्सी जाने और वहां पटेलों को इकट्ठा करने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं उन्हें या किसी भी अन्य जिज्ञासु को पहले ही बता सकता था कि परस्पर संबंधित इन प्रश्नों को पटेलों (या सामाजिक रूप से उन्नत किसी भी जाति) के समूह से पूछा जाएगा तो उनका उत्तर यही होगा कि वे जाति-आधारित आरक्षण का उन्मूलन चाहते हैं और केवल आय-आधारित आरक्षण ही उन्हें स्वीकार्य होगा।

मुझे लगता है कि मीडिया की वस्तुनिष्ठता के हित में दत्त को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एव आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को इकट्ठा कर, उनसे भी यही प्रश्न पूछने चाहिए थे। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें ठीक विपरीत परिणाम प्राप्त होते। मुझे लगता है कि मीडिया की वस्तुनिष्ठता की खातिर उन्हें कार्यक्रम में यह भी बताना था कि परस्पर विरोधी विचार रखने वाले इन दोनों समुदायों का भारत की आबादी में कितना प्रतिशत है।

इतिहास से अनभिज्ञ

चर्चा में एक प्रतिभागी ने कहा कि एक समय था जब आरक्षण जरूरी था क्योंकि पिछड़ी जातियां बदहाल थीं और इसलिए पटेलों ने उस समय इसे स्वीकार किया था। परंतु, उनका कहना था, पिछड़े वर्गों की स्थिति में बहुत सुधार आ गया है और उन्हें अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये सज्जन शायद गुजरात के यथार्थ से पूरी तरह से कटे हुए थे। पिछड़े वर्गो के लिए गुजरात में पहली बार आरक्षण तब लागू किया गया जब सन 1980 में माधव सिंह सोलंकी राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने, जो पिछड़े वर्ग से थे। सोलंकी ने 1980 में पिछड़ी जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। यह ऊँची जातियों को गुस्साने के लिए पर्याप्त था। ऊँची जातियों, जिनमें मुख्यत: पटेल थे, ने अनुसूचित जातियों, जिनका इस आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं था, पर हल्ला बोल दिया। स्पष्टत:, यह सरकार के पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के निर्णय की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अनुसूचित जातियों के प्रति दर्शकों से मन में उबल रहे गुस्से का प्रकटीकरण था। पारंपरिक रूप से अनुसूचित जाति के सदस्य, ऊँची जातियों की जी-हुजूरी करते थे और उनके खेतों में मज़दूरी कर अपना पेट पालते थे। सन 1943 में डॉ. आंबेडकर की पहल पर उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके चलते अनुसूचित जातियों के कुछ सदस्यों ने शिक्षा प्राप्त कर गरिमापूर्ण पदों पर नियुक्तियां हासिल कीं। ऊँची जातियों को यह बर्दाश्त नहीं था। सोलंकी यहीं नहीं रूके। राणे आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, सन 1985 में उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया, जो कि इन वर्गो की आबादी में हिस्सेदारी के अनुरूप था। इसकी प्रतिक्रिया में पूरे प्रदेश में आंदोलन भड़क उठा, जिसकी अग्रिम पंक्ति में पटेल और अन्य ऊँची जातियों के विद्यार्थी थे। मजबूर होकर सोलंकी को अपना निर्णय वापिस लेना पड़ा (सन 1994 में मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप और भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में, पिछड़ी जातियों के कोटे को बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया)।

जो सज्जन यह दावा कर रहे थे कि हालात बदल गए हैं, उन्हें शायद यह ज्ञात नहीं था कि गुजरात और देश के अधिकांश राज्यो में अछूत प्रथा आज भी जीवित है और छोटे-छोटे मुद्दों पर अनुसूचित जातियों का सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार आम है। उन्हें शायद यह भी पता नहीं था कि सभी मानव विकास सूचकांकों में अनुसूचित जातियां व जनजातियां सबसे निचले पायदान पर हैं, सामाजिक रूप से उन्नत जातियां जैसे पटेल, ब्राह्मण और बनिया सबसे ऊपर हैं और पिछड़ी जातियां, इनके बीच में हैं। पिछड़ी जातियां, उच्च जातियों के बनिस्बत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिक नज़दीक हैं।

बरखा दत्त, जो कि एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, ने चर्चा के प्रतिभागियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इन तथ्यों से परिचित नहीं करवाया।

अर्थशास्त्री का बेसिर पैर का दावा

प्रसारण के पिछले दिन से दर्शकों को आकर्षित करने के लिए साक्षात्कार के कुछ हिस्से प्रसारित किए जा रहे थे। इनमें से एक में प्रोफेसर भगवती ज़ोर देकर कहते हैं कि आरक्षण की नीति भारत के लिए एक बड़ी ‘विपदा’साबित हुई है। प्रोफेसर भगवती, युवा हार्दिक पटेल (जिन्हें वे ‘दिल का दर्द पटेल’प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिल का दर्द बताते हैं) के आंदोलन को औचित्यपूर्ण ठहराते हुए पूछते हैं कि ”अगर 90 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी और किसी मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चों के लिए केवल 10 प्रतिशत सीटें उपलब्ध होंगी तो ऐसा परिवार क्या करेगा?’’परमज्ञानी प्रोफेसर साहब, जो कि स्वयं गुजराती हैं, शायद इस तथ्य से वाकिफ नहीं हैं कि गुजरात में राज्य सरकार की नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में केवल 49 प्रतिशत आरक्षण है। उन्हें शायद यह भी पता नहीं है कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार, भारत का संविधान, सामाजिक वर्गों (अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग) के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता। अधिकांश राज्य इस उच्चतम सीमा का पालन कर रहे हैं और जहां आरक्षण 50 फीसदी से अधिक है भी, वहां यह 90 फीसदी नहीं है। तमिलनाडु में यह 69 फीसदी है। यह आरक्षण वैध है या नहीं, इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को अपना फैसला सुनाना है। इस बीच, उच्चतम न्यायालय, हर वर्ष अपने अंतरिम आदेशों द्वारा, शैक्षणिक संस्थानों में इस 19 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण को निष्प्रभावी करता आ रहा है।

विवाद का मुख्य मुद्दा है शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, में आरक्षण। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण केवल सरकारी महाविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों में दिया जाता है। सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें मैनेजमेंट कोटा में होती हैं और इनमें कोई आरक्षण नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि गुजरात में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपलब्ध 11531 सीटों में से 5650 सीटें (49 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार 5881 सीटें अनारक्षित हैं। निजी महाविद्यालयों, स्वगवित्तपोषित महाविद्यालयों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी से स्थापित महाविद्यालयों में और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत कुल मिलाकर 63438 सीटें उपलब्ध हैं और इनमें कोई आरक्षण नहीं है। इस तरह, अनारक्षित सीटों की कुल संख्या 92.5 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, केवल 7.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं और 92.5 प्रतिशत अनारक्षित। स्पष्टत:, स्थिति प्रोफेसर भगवती की 90 प्रतिशत’टिप्पणी के ठीक विपरीत है। आरक्षण नीति कतई ‘विपदा’नहीं है बल्कि उसने भारत के बहुसंख्यक वंचितों को आशा की किरण दिखाकर एक विपदा को रोका है।

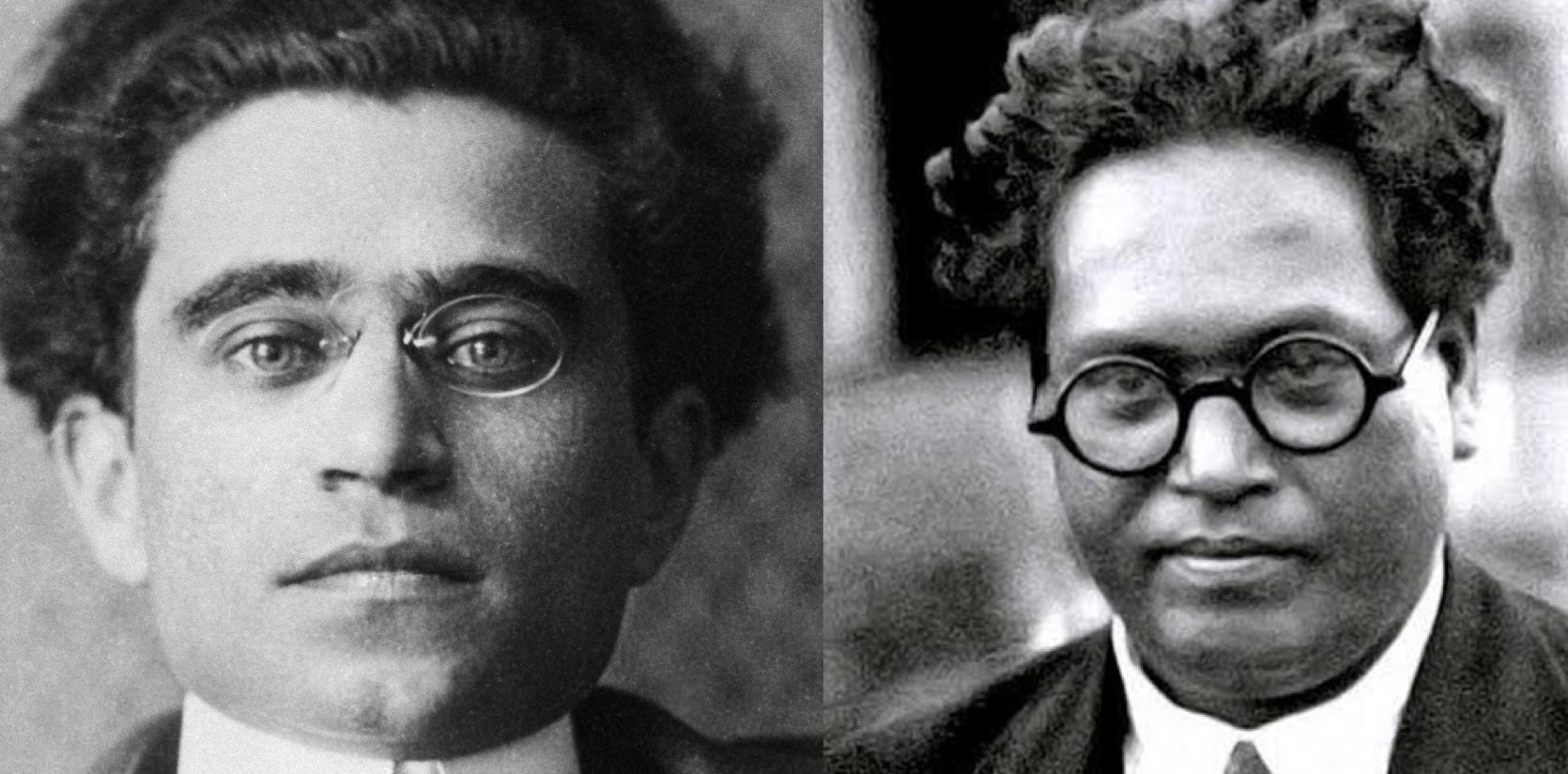

प्रोफेसर भगवती ने आरक्षण नीति को मंडल आधारित बताया। शायद वे इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था की शुरूआत सन 1902 में ही हो गई थी और स्वतंत्रता के पहले ही लगभग संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में यह व्यवस्था लागू हो चुकी थी और इसे लागू किया था प्रबुद्ध महाराजाओं ने। केन्द्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 1943 (स्वतंत्रता के चार वर्ष पूर्व) में लागू कर दिया गया था। यह विडंबना ही है कि इस आरक्षण को लागू करवाने में डॉ. आंबेडकर की प्रमुख भूमिका थी और डॉ आंबेडकर ने उसी कोलंबिया विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, जहां प्रोफेसर भगवती प्राध्यापक थे और जहां यह साक्षात्कार लिया गया था।

साक्षात्कार के दौरान प्रोफेसर भगवती ने मुसलमानों को पूर्व शासक वर्ग बताते हुए कहा कि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसी किसी चीज से वंचित कर दिया गया है, जो उन्हें पहले उपलब्ध थी। गुजरात सहित भारत के अधिकांश भागों में रहने वाले मुसलमान, उन्हीं जातियों से धर्मांतरित हुए हैं, जिन्हें अब हम अनुसूचित व पिछड़ी जातियां कहते हैं। इन मुसलमानों का मुस्लिम बादशाहों और उनके प्रशासन से कोई लेनादेना नहीं था। भारत के कई इलाकों में हिन्दू राजाओं का शासन था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भी एक-तिहाई भारत में राजा-महाराजाओं का राज था, जिनमें से अधिकांश हिन्दू थे। परंतु इससे दलित व पिछड़ी जातियां शासक वर्ग नहीं बन गईं उलटे उन्हें अछूत घोषित किया गया और उनके साथ भेदभाव हुआ। यही कहानी मुसलमानों की है, जिनमें से अधिकांश के पूर्वज पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के थे और यही कारण है कि आज भी देश की अधिकांश मुस्लिम आबादी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है।

गलत निदान, गलत हल

प्रोफेसर भगवती का यह सुझाव था कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आने वाली समस्याओं को दूर करने का उपाय यह है कि अनारक्षित सीटों की संख्या में भारी वृद्धि कर दी जाए। केवल अनारक्षित सीटों की संख्या बढ़ाना, असंवैधानिक होगा। अगर सीटों की संख्या बढाई जाती है तो उसी अनुपात में आरक्षण भी देना होगा। तथ्य तो यह है अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान न कर, निजी संस्थाएं उस संविधान संशोधन का उल्लंघन कर रही हैं, जिसे 2005 में लगभग एकमत (केवल एक सदस्य ने मतदान में भाग नहीं लिया था और किसी ने भी इसके खिलाफ मत नहीं दिया था) से पारित किया गया था और जो राज्य (अर्थात केन्द्र व राज्य सरकारों) को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण अनिवार्य कर सकता है। यह अलग बात है कि केन्द्र सरकारों और राज्यों की सरकारों ने ऐसा कानून न बनाकर इस संविधान संशोधन को निष्प्रभावी कर दिया।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अगड़ी जातियों के निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए निजी महाविद्यालयों की फीस चुकाना असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि अधिकतर निजी महाविद्यालय व्यवसाय बन गए हैं और उसने इस प्रवृत्ति की निंदा की है। निजी महाविद्यालयों के संचालकों का तुष्टिकरण करने की बजाए सरकार को उनकी फीस का ढांचा निर्धारित करना चाहिए। फीस इतनी होनी चाहिए कि इन महाविद्यालयों के वास्तविक खर्च की पूर्ति हो सके और उन्हें भविष्य में विस्तार के लिए कुछ अतिशेष भी उपलब्ध हो सके। जो फीस इस तरह निर्धारित की जाएगी, वह निश्चित रूप से सरकारी महाविद्यालयों की फीस से अधिक होगी परंतु वर्तमान में निजी महाविद्यालय जिस तरह के अनाप-शनाप शुल्क वसूल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर कम होगी। जो लोग इस फीस को चुकाने में भी असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार उदारतापूर्वक छात्रवृत्तियों और/या शैक्षणिक ऋणों की व्यवस्था कर सकती है। यह सुविधा एक निश्चित धनराशि से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं करवाई जानी चाहिए। अगर यह किया जाता है तो आरक्षण की व्यवस्था, जिसे भारत में पूर्णत: वैध कारणों से लागू किया गया है, से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी।

एक दूसरा रास्ता यह है कि सरकार शिक्षा में अधिक निवेश करे और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का विस्तार करे। कई राज्य सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार का काम पूरी तरह से निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया है, जो कि उचित नहीं जान पड़ता।

दरअसल, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों की कमी, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की कमी को प्रतिबिंबत करती है। गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र-अर्थात राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों व स्थानीय संस्थाओं में कुल पदों की संख्या 7,11,000 है। अगर यह मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति औसतन 30 वर्ष तक नौकरी करता है तो यह स्पष्ट है कि हर वर्ष लगभग तीन प्रतिशत पद रिक्त होंगे। इस तरह, हर वर्ष 21,330 पद भरे जाएंगे, जिनमें से 10,452 (49 प्रतिशत) आरक्षित होंगे, बशर्ते आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसकी तुलना उन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या से कीजिए जिन्होंने गुजरात के रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीयन करा रखा है। यह आंकड़ा 9,05,500 है। इस तरह, आरक्षित सीटें यदि अनारक्षित होतीं तब भी केवल 1.15 प्रतिशत शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिल पातीं। अत: अगड़ी जातियों में बेरोजगारी के लिए आरक्षण को दोषी ठहराना गलत है।

आरक्षण के संबंध में बरखा दत्त जैसे पत्रकारों और जगदीश भगवती जैसे जानेमाने अध्येताओं के विचार आश्चर्यजनक नहीं हैं। इन विचारों का निर्धारण मुख्यत: उनकी जाति करती है। उन्हें तथ्यों को समझना चाहिए। जिस उद्धेश्य से आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्गों में शामिल हर जाति व हर जनजाति के सदस्य इतने सक्षम न बन जाएं कि वे खुली प्रतियोगिता में सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों में अपना उचित हिस्सा हासिल कर सकें और सभी स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं में अपनी आबादी के अनुरूप स्थान पा सकें।

(फारवर्ड प्रेस के जनवरी, 2016 अंक में प्रकाशित )