मेरा गांव दो-ढाई सौ साल पहले बसा होगा, लेकिन मेरे बचपन (1950-70) तक उसकी आर्थिक-सामाजिक संरचना लगभग वैसी ही थी जैसी एक हजार साल पहले रही होगी। हल-बैल की खेती होती थी, कुएं तथा तालाब से क्रमशः चर्खी तथा बेड़ी से सिंचाई। कुछ इलाकों में शारदा सहायक नहरों तथा उनकी शाखाओं एवं कुछ गांवों में सरकारी नलकूपों के चलते खेती अपेक्षाकृत उन्नतशील थी। उत्पादन के तमाम पारंपरिक उपकरणों की ही तरह चर्खी-बेड़ी भी विलुप्त हो चुके हैं और उनकी चर्चा की गुंजाइश यहां नहीं है। ज्यादातर खेत एक-फसली थे। रबी की फसल के खेत चौमस ( वर्षा के बाद चार मास तक जोता जाने वाला) रखे जाते थे, जिनकी बरसात के बाद से ही जुताई शुरू हो जाती थी। कुआर-कातिक में जुते हुए खेतों में, मुलायम मिट्टी में, सूर्यास्त के बाद लड़के झाबर खेलते थे, इसे बदी भी कहा जाता था। धान के खेतों में ऊंची मेड़ों से बरसात का पानी रोका जाता था तथा उन्हें गड़ही कहा जाता था। गड़ही का संचित पानी इतना निर्मल होता था कि हम लोग पी भी लेते थे। धान की खेती पूरी तरह बरसात पर निर्भर थी। 1960 के दशक के मध्य में 2-3 साल के सूखे से तबाही आ गयी थी। 1960 के दशक के अंत तक सिंचाई के साधन के रूप में बैलों से चलने वाली रहट (पर्सियन व्हील) का चलन शुरू हुआ। रहट और रासायनिक खाद से एक तरह की क्रांति सी आ गयी। लगभग सभी खेत दो फसली हो गये। यहां चर्खी से, रहट से, नलकूप तक की सिंचाई के साधन की तथा हल से ट्रैक्टर तक जुताई के साधन की यात्रा के दौरान उत्पादन विधियों में विकास तथा उत्पादन संबंधों में बदलाव की विस्तृत चर्चा की भी गुंजाइश नहीं है। वह अलग चर्चा का विषय है। यहां मकसद एक व्यक्तिगत अनुभव के संदर्भ के लिए गांव का आर्थिक-सामाजिक संरचना का जिक्र करना है।

उत्पादन के सामाजिक रिश्ते वर्णाश्रमी थे। गांव में सभी परिवार संयुक्त थे। 7-8 राजपूत परिवार और 17-18 ब्राह्मण। ज्यादातर जमीनें राजपूतों के पास थीं/हैं। 2 राजपूत परिवार 6 हल की खेती वाले थे, एक 4 हल की खेती वाले बाकी 3 हल की खेती वाले। पंचायती चुनाव में गांव की लामबंदी इन्ही 2 बड़े जमींदार परिवारों के समर्थक-विरोधी खेमों में थी। ब्राह्मणों में सब परिवार एक हल की खेती वाले थे, मेरे परिवार में कई पीढ़ियों से बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए 2 हल की खेती थी। 2 परिवार पुरोहिती का भी काम करते थे और अपेक्षाकृत ज्यादा संपन्न थे तथा ज्यादा कुटिल माने जाते थे। गांव लगभग जाति आधारित पुरवों में बसा था। सर्वाधिक आबादी चमार परिवारों की थी। दो पुरवा चमार परिवार बंधुआ जैसी हलवाही, खेत मजदूरी तथा अन्य काम करते थे। वे भी अपने-अपने मालिकों के साथ इन्ही परिवारों के इर्द-गिर्द लामबंद थे। बाकी दो-दो, चार-चार परिवार नाई, लोहार, बढ़ई, धरिकार (बांस की टोकरी, चटाई आदि बनाने वाले), धोबी, कहार (पानी भरने और पालकी ढोने वाले), धुनिया आदि कारीगर जातियां थीं। गांव के 10-15 अन्य मुसलमान भी धुनिया थे, लेकिन उनमें कुछ धनी होकर खुद को शेख और सैय्यद लिखने लगे थे। कुछ यादव और पासी परिवार थे। यादवों के पास थोड़ी बहुत खेती थी बाकी ठाकुरों के खेतों में बटाई पर खेती करते थे और पशुपालन तथा ठाकुरों की लठैती। खान-पान में धोबी और चमार अछूत जातियां थीं। सवर्णों के यहां भोजन ये अपने बर्तन में पाते थे या पत्तल में। ब्राह्मणों, ठाकुरों के हलवाह लगभग पीढ़ी-दर-पीढ़ी थे तथा प्राचीन यूनानी गुलामों की तरह गृहस्थी के हिस्से थे, परिवार से सामंती लगाव के साथ। दास प्रथा की समाप्ति के बाद शुरुआती यूरोपीय सामंती भूमि संबंधों की तर्ज पर हलवाह को कुछ जमीन खुद की खेती करने के लिए दी जाती थी और दोपहर के भोजन के अलावा दिहाड़ी के रूप में एक-डेढ़ सेर अनाज। तीज-त्योहार पर उपहार तथा खरिहानी (खलिहान में दिया जाने वाला बिना तौले 1-2 टोकरी अनाज का उपहार) मिलता था। सारा परिवार कटाई करता था और बीसवां बोझ कटिया में पाता था। बच्चा पैदा करने की दाई भी इन्हीं में से होती थीं। (1977 में मैंने अपनी दाई को एक साधारण सी साड़ी का उपहार दिया तो उन्होने सारे गांव में प्यार से डुग्गी पीट दी थी।) मुसलमान चूकि छोटी ही जातियों के थे इसलिए वे भी एक जाति की ही तरह थे। हम लोगों के घरों में उन्हें कुल्हड़ में चाय-पानी दिया जाता था तथा बगल के गांव के ऊंची जातियों के मुसलमानों के लिए चीनी मिट्टी के प्लेट और शीशे के गिलास होते थे।

उत्पादन के सामाजिक रिश्ते वर्णाश्रमी थे। गांव में सभी परिवार संयुक्त थे। 7-8 राजपूत परिवार और 17-18 ब्राह्मण। ज्यादातर जमीनें राजपूतों के पास थीं/हैं। 2 राजपूत परिवार 6 हल की खेती वाले थे, एक 4 हल की खेती वाले बाकी 3 हल की खेती वाले। पंचायती चुनाव में गांव की लामबंदी इन्ही 2 बड़े जमींदार परिवारों के समर्थक-विरोधी खेमों में थी। ब्राह्मणों में सब परिवार एक हल की खेती वाले थे, मेरे परिवार में कई पीढ़ियों से बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए 2 हल की खेती थी। 2 परिवार पुरोहिती का भी काम करते थे और अपेक्षाकृत ज्यादा संपन्न थे तथा ज्यादा कुटिल माने जाते थे। गांव लगभग जाति आधारित पुरवों में बसा था। सर्वाधिक आबादी चमार परिवारों की थी। दो पुरवा चमार परिवार बंधुआ जैसी हलवाही, खेत मजदूरी तथा अन्य काम करते थे। वे भी अपने-अपने मालिकों के साथ इन्ही परिवारों के इर्द-गिर्द लामबंद थे। बाकी दो-दो, चार-चार परिवार नाई, लोहार, बढ़ई, धरिकार (बांस की टोकरी, चटाई आदि बनाने वाले), धोबी, कहार (पानी भरने और पालकी ढोने वाले), धुनिया आदि कारीगर जातियां थीं। गांव के 10-15 अन्य मुसलमान भी धुनिया थे, लेकिन उनमें कुछ धनी होकर खुद को शेख और सैय्यद लिखने लगे थे। कुछ यादव और पासी परिवार थे। यादवों के पास थोड़ी बहुत खेती थी बाकी ठाकुरों के खेतों में बटाई पर खेती करते थे और पशुपालन तथा ठाकुरों की लठैती। खान-पान में धोबी और चमार अछूत जातियां थीं। सवर्णों के यहां भोजन ये अपने बर्तन में पाते थे या पत्तल में। ब्राह्मणों, ठाकुरों के हलवाह लगभग पीढ़ी-दर-पीढ़ी थे तथा प्राचीन यूनानी गुलामों की तरह गृहस्थी के हिस्से थे, परिवार से सामंती लगाव के साथ। दास प्रथा की समाप्ति के बाद शुरुआती यूरोपीय सामंती भूमि संबंधों की तर्ज पर हलवाह को कुछ जमीन खुद की खेती करने के लिए दी जाती थी और दोपहर के भोजन के अलावा दिहाड़ी के रूप में एक-डेढ़ सेर अनाज। तीज-त्योहार पर उपहार तथा खरिहानी (खलिहान में दिया जाने वाला बिना तौले 1-2 टोकरी अनाज का उपहार) मिलता था। सारा परिवार कटाई करता था और बीसवां बोझ कटिया में पाता था। बच्चा पैदा करने की दाई भी इन्हीं में से होती थीं। (1977 में मैंने अपनी दाई को एक साधारण सी साड़ी का उपहार दिया तो उन्होने सारे गांव में प्यार से डुग्गी पीट दी थी।) मुसलमान चूकि छोटी ही जातियों के थे इसलिए वे भी एक जाति की ही तरह थे। हम लोगों के घरों में उन्हें कुल्हड़ में चाय-पानी दिया जाता था तथा बगल के गांव के ऊंची जातियों के मुसलमानों के लिए चीनी मिट्टी के प्लेट और शीशे के गिलास होते थे।

गांव में बिल्कुल सामंजस्य था। कभी कोई जातीय-सांप्रदायिक तनाव नहीं होता था क्योंकि आर्थिक-सामाजिक वर्चस्व की यथास्थिति भगवान की मर्जी मान ली गयी थी। अब ब्रह्मा की करनी पर किसी का क्या जोर? अर्थव्यवस्था के सेवा और शिल्प क्षेत्र में भी जजमानी प्रथा थी, फौरी मजदूरी की नहीं। पेशा आधारित जातियों के नाच-गाने के सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव अलग-अलग थे, लेकिन सत्यनारायण की कथा और राम चरितमानस के राम में सबकी अटूट आस्था थी। रामायण पाठ में “ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी” वाली चौपाई भी दुहराई जाती थी। मार्क्स ने ठीक ही कहा है कि विकास के विशिष्ट चरण के अनुरूप ही सामाजिक चेतना का स्तर होता है। पुरोहित लोगों की जजमानी चमरौटी में भी थी, लेकिन सत्यनारायण की कथा वे उन्हें काली माई या करिया देव (गांव के स्थानीय देवी-देवता, काली माई किसी नीम के पेड़ में निवास करती हैं, करिया देव पीपल के) के स्थान पर सुनाते थे। गांव की शैक्षणिक विकास की हालत यह थी कि मैं विश्वविद्यालय पढ़ने जाने वाला गांव का पहला लड़का था और मेरा सहपाठी भगवती धोबी हाई स्कूल करने वाला अनुसूचित जाति का पहला लड़का।

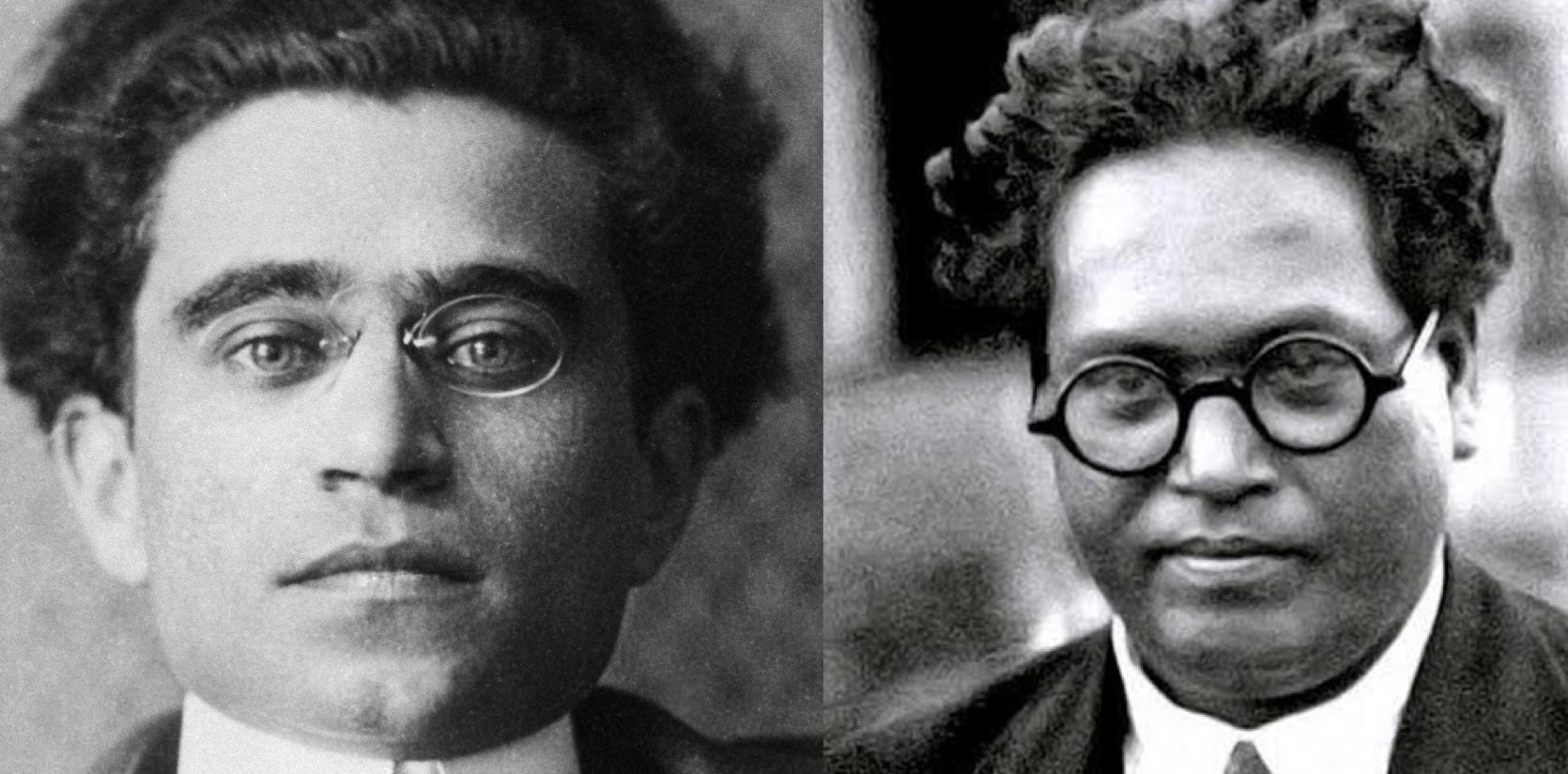

हर जाति के लोग दो परस्पर विरोधी ठाकुर के इर्द-गिर्द दो “पार्टियों” में बंटे थे। लोग बताते हैं कि 1952 में ग्राम पंचायत के चुनाव के पहले गांव में पार्टीबंदी नहीं थी। आरक्षण प्रावधानों के लागू होने के पूर्व अदल-बदल कर ग्राम प्रधान इन्हीं दोनों परिवारों से होते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दलितों में अस्मिता आधारित चेतना के विकास में शिक्षा के प्रसार के अलावा बहुजन समाज पार्टी की आक्रामक चुनावी राजनीति की भी पर्याप्त भूमिका रही है। मैं जब बच्चा था तो आश्चर्य करता था कि उम्रदराज दलित भी बाकी जातियों, खासकर ब्राह्मण-ठाकुरों के लड़कों के भी हाथों अवमानना क्यों निर्विरोध बर्दास्त करते थे जब कि उनकी संख्या में सारे सवर्णों और यादव-पासियों की सम्मिलित संख्या से काफी अधिक थी और शारीरिक श्रम के चलते बल भी अधिक होगा? तब तक मैं मार्क्स की युगचेतना और सामाजिक चेतना की विवेचना तथा ग्राम्सी के वर्चस्व के सिंद्धांतों से अपरिचित था। मार्क्स ने थीसिस ऑन फॉयरबाक में लिखा है कि चेतना भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है और बदली हुई चेतना बदली हुई भौतिक परिस्थियों की। लेकिन परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलतीं, सचेत मानव प्रयास उन्हें बदलता है। पिछले 25 सालों में गांव के दलितों में शिक्षा के प्रति गजब की जागरूकता आई है। गांव की राजनीति में संख्या तथा शिक्षा के चलते उनका असर बढ़ा है। अब उन्होंने वाजिब, नगद मजदूरी मांगना-लेना तथा जाति-आधारित धौंस तथा अवमानना का प्रतिकार शुरू कर दिया है। बहुत से लड़के-लड़कियां पढ़-लिखकर अच्छी नौकरियों में हैं। छोटी सी कहानी की इतनी लंबी भूमिका हो गई। कहानी यह है :

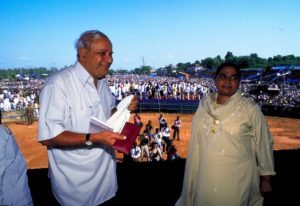

1997-98 की बात होगी। भाजपा के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। यह इसलिए याद है कि इस घटना के कुछ दिन पहले, पिछड़ी जातियों के “दमनचक्र” के विरुद्ध “नैसर्गिक ब्राह्मण-दलित एकता के नये सिद्धांतकार, जेयनयू के सहपाठी, चंद्रभान प्रसाद से उनके सिद्धांत पर गर्मागर्म बहस हुई थी। गांव के सामाजिक-आर्थिक समाजशास्त्र के इतिहास की चर्चा की गुंजाइश यहां नहीं है। मैं गर्मी की छुट्टी में गांव गया था। गांव में घुसते ही मेरे पिताजी की पीढ़ी के श्यामविहारी सिंह का घर पड़ता है। दुआ-सलाम के बाद उन्होंने मुझसे दिल्ली में चौकीदार-चपरासी की किसी नौकरी की जुगाड़ का आग्रह किया, क्योंकि गांव में चमारों की वजह से उनका जीना दूभर हो गया है। भोजपुरी में संवाद का हिंदी अनुवाद :

1997-98 की बात होगी। भाजपा के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। यह इसलिए याद है कि इस घटना के कुछ दिन पहले, पिछड़ी जातियों के “दमनचक्र” के विरुद्ध “नैसर्गिक ब्राह्मण-दलित एकता के नये सिद्धांतकार, जेयनयू के सहपाठी, चंद्रभान प्रसाद से उनके सिद्धांत पर गर्मागर्म बहस हुई थी। गांव के सामाजिक-आर्थिक समाजशास्त्र के इतिहास की चर्चा की गुंजाइश यहां नहीं है। मैं गर्मी की छुट्टी में गांव गया था। गांव में घुसते ही मेरे पिताजी की पीढ़ी के श्यामविहारी सिंह का घर पड़ता है। दुआ-सलाम के बाद उन्होंने मुझसे दिल्ली में चौकीदार-चपरासी की किसी नौकरी की जुगाड़ का आग्रह किया, क्योंकि गांव में चमारों की वजह से उनका जीना दूभर हो गया है। भोजपुरी में संवाद का हिंदी अनुवाद :

‘बेटा मुझे भी दिल्ली ले चलो कोई चपरासी-चौकीदार की नौकरी दिला दो, यहां चमारों के चलते जीना मुश्किल हो गया है। ’

“खेत से फसल काट ले जा रहे हैं क्य़ा?”

‘नहीं अभी इतनी औकात नहीं हुई है। ’

“तो फिर राह चलते गाली-गलौच करते होंगे?”

‘इतना भी नहीं बढ़ गये हैं अभी’

“तो क्या बहू-बेटियां छेड़ने लगे हैं?”

बहू-बेटी का नाम सुनते ही नाक का मामला आ गया और कुपित हो खानदान की नाक डुबोने, संस्कारच्युत होने की लताड़ लगाने के साथ दुनिया के कम्युनिस्टों को भला-बुरा कहने लगे। मैंने कहा, “चचा न वे आपकी फसल काट रहे हैं, जब कि सालों-साल आप उन्ही की मेहनत की फसल से ऐश करते रहे, न ही आपको गाली-गलौच दे रहे हैं जबकि इतने दिनों तक बेवजह आपकी गाली-गलौच और धौंस सहते रहे। आपकी बहू-बेटियां भी नहीं ताड़ रहे हैं, जबकि खान-पान की छुआछूत छोड़े बिना आपलोग उनकी बहू-बेटियां को ताड़ना अधिकार समझते थे। किस तरह उन्होंने आप का जीना दूभर कर दिया है? उनसे बेगारी करवाने और धौंस जमाने की आदत को आपने अपना अधिकार समझ लिया था। उन्होने बेगारी करने से इंकार कर दिया है तथा धौंस का प्रतिकार, और आपका जीवन दूभर हो गया है।” इस बात-चीत के दौरान और लोग इकट्ठा हो गये और मैं एक और एक-बनाम सब बहस में फंस गया, वह भी अपने गांव में। बस इतना था कि यहां पिटने का खतरा नहीं था। लोग शोषण के अधिकार पर आघात से परेशान हैं। जरूरत ऐसे आघातों की निरंतरता की है, जबतक जातिवाद का विनाश न हो जाये।