आधुनिक राज्य और समाज में वंचित वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, राज्य द्वारा, कुछ मामलों में उन्हें अन्य वर्गों पर तरजीह देने की नीति वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य है। कई अध्येता और राजनीतिक विचारक यह मानते हैं कि किसी भी उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने पीछे छूट गए नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं व रियायतें दे।[1] राज्य की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह उपलब्ध संसाधनों को लोगों के बीच बांटते समय कमज़ोर व्यक्तियों और समूहों को प्राथमिकता दे। प्राथमिकता देने के कारण और उसके मानदंड अलग-अलग देशों में अलग-अलग हो सकते हैं और अधिकांशतः ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि संबंधित समुदायों के पिछड़ेपन के पीछे किसी तरह का भेदभाव था। तदनुसार, प्राथमिकता देने की इस नीति के अलग-अलग रूप होते हैं, जिनमें सकारात्मक कदम, सकारात्मक भेदभाव व स्कूलों व कालेजों में प्रवेश और नौकरियों में कोटा शामिल है।[2] परंतु इन सबका लक्ष्य एक ही होता है और वह यह कि पूंजी, रोज़गार और शिक्षा तक पहुंच में असंतुलन को समाप्त किया जाए। इस तरह की नीतियां अमरीका, इंग्लैंड व पूर्वी आयरलैंड सहित पश्चिमी देशों से लेकर ब्राज़ील, बोलीविया और पेरू जैसे लातिन अमरीकी, नाइजीरिया, सूडान व दक्षिण अफ्रीका जैसे अफ्रीकी व मलेशिया, पाकिस्तान, चीन, जापान और भारत जैसे एशियाई देशों में अपनाई गई हैं।

अनुच्छेद 341 के संदर्भ में 1950 का राष्ट्रपति का आदेश

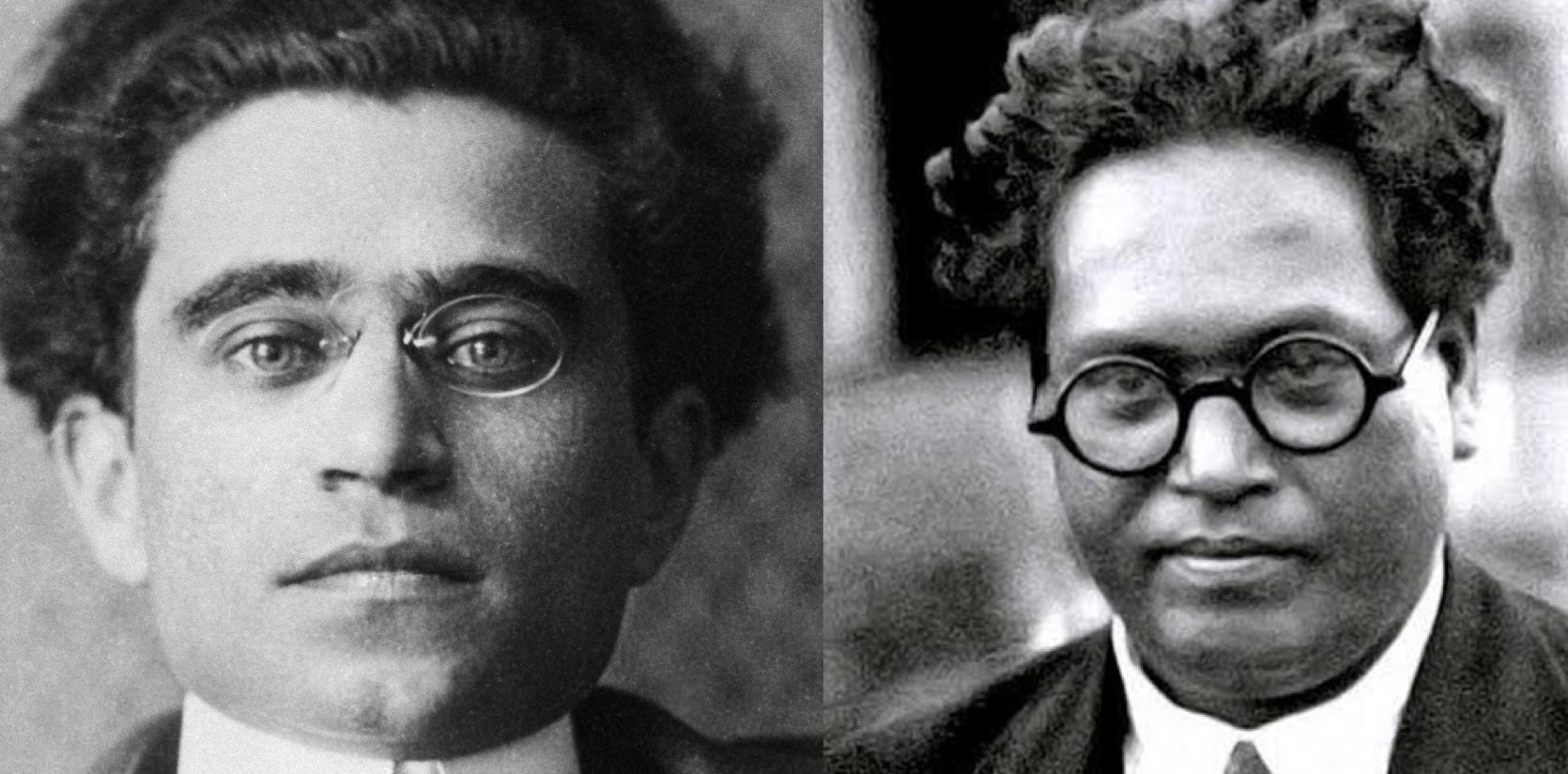

भारत में दलित और ओबीसी, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, सदियों से सामाजिक पदक्रम में नीचे और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रहे हैं। बी.आर. आंबेडकर के संघर्ष के कारण इन पददलित वर्गों को आरक्षण मिला। गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1935 के अंतर्गत आरक्षण की जद में मुस्लिम जातियों व हिन्दू दलितों सहित सभी वंचित समुदायों को लाया गया। [3]यह बहस का विषय हो सकता है कि मुसलमानों में जाति प्रथा कितनी व्यापक है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में मुस्लिम समुदाय में भी जातिगत विभेद और पदक्रम हैं। सन 1901, 1911, 1921 और 1931 की जनगणनाओं ने इन दावों को पूरी तरह से गलत सिद्ध कर दिया कि मुस्लिम समुदाय एकसार है और उसमें जातिगत भेदभाव नहीं हैं। सन 1941 में अपने एक मित्र को पत्र में महात्मा गांधी ने लिखा कि हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य समुदायों में भी कई कुप्रथाएं हैं, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दुओं के रास्ते, मुसलमानों और ईसाईयों में भी जाति की बुराई ने प्रवेश कर लिया है। अगर हिन्दू समुदाय जातिगत आचरणों से मुक्ति पा लेता है तो उससे अन्य सामाजिक समुदायों को भी इस बुराई पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। शेष कार्य उन समुदायों को स्वयं करना होगा।’’ [4] बंगाल की 1901 की जनगणना के संदर्भ में डा. आंबेडकर ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जड़ता की चर्चा करते हुए लिखाः ‘‘इस्लाम भाईचारे की बात करता है। इससे सभी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस्लाम गुलामी और जाति प्रथाओं से मुक्त होगा…परंतु भले ही गुलामी समाप्त हो गई हो, परंतु मुसलमानों में जाति अभी भी विद्यमान है।’’ [5] नीची जातियों के अधिकांश मुसलमान वे हैं, जो हिन्दुओं के निचले सामाजिक तबके के विभिन्न पारंपरिक पेशागत समूहों से जुड़े हुए थे। धर्मपरिवर्तन से उनका सामाजिक और आर्थिक दर्जा नहीं बदला। वे गरीब और उपेक्षित बने रहे।

स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात, ओबीसी मुसलमानों और दलित मुसलमानों को आरक्षण देना बंद कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में दिनांक 8 अगस्त, 1947 को अल्पसंख्यकों पर उपसमिति की रपट प्रस्तुत की। इसमें यह कहा गया था कि मुसलमानों को संयुक्त मताधिकार के तहत, आबादी में उनके हिस्से के अनुरूप, विधानमंडलों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। पृथक मताधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद, 27 और 28 अगस्त को संविधान सभा में इस रपट पर बहस हुई और उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इसका अर्थ यह था कि अल्पसंख्यकों को न केवल केन्द्रीय और राज्य विधानमंडलों में आरक्षण मिलेगा बल्कि सरकारी सेवाओं में भर्ती में भी वे इस सुविधा के पात्र होंगे। रपट के अनुच्छेद नौ में कहा गया था-‘‘अखिल भारतीय और राज्य सेवाओं में नियुक्तियों में प्रशासनिक कुशलता को प्रभावित किए बगैर, सभी अल्पसंख्यकों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा।’’ [6]

स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात, ओबीसी मुसलमानों और दलित मुसलमानों को आरक्षण देना बंद कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में दिनांक 8 अगस्त, 1947 को अल्पसंख्यकों पर उपसमिति की रपट प्रस्तुत की। इसमें यह कहा गया था कि मुसलमानों को संयुक्त मताधिकार के तहत, आबादी में उनके हिस्से के अनुरूप, विधानमंडलों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। पृथक मताधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद, 27 और 28 अगस्त को संविधान सभा में इस रपट पर बहस हुई और उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। इसका अर्थ यह था कि अल्पसंख्यकों को न केवल केन्द्रीय और राज्य विधानमंडलों में आरक्षण मिलेगा बल्कि सरकारी सेवाओं में भर्ती में भी वे इस सुविधा के पात्र होंगे। रपट के अनुच्छेद नौ में कहा गया था-‘‘अखिल भारतीय और राज्य सेवाओं में नियुक्तियों में प्रशासनिक कुशलता को प्रभावित किए बगैर, सभी अल्पसंख्यकों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा।’’ [6]

इन सिफारिशों के अनुरूप, मसविदा समिति ने संविधान के मसविदे में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 29 शामिल किया। बाद में, 11 मई, 1949 को सलाहकार समिति ने अल्पसंख्यकों के लिए राजनीतिक सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में रपट प्रस्तुत की। इस रपट में विधानमंडलों में आरक्षण को छोड़कर, पूर्व के सभी निर्णयों की पुष्टि की गई। परंतु के.एम. मुंशी ने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके तहत अनुच्छेद 29 को केवल अनुसूचित जातियों तक सीमित कर दिया गया। अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकारों को समाप्त करने की प्रक्रिया का अगला पड़ाव था सन 1950 का राष्ट्रपति का आदेश, जिसके तहत दलित मुसलमानों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तर्क यह दिया गया कि इस्लाम में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। यह मुसलमानों में जाति प्रथा की मौजूदगी को जानते-बूझते नज़रअंदाज़ करना था। औपनिवेशिक नृवंशविज्ञानियों ने भी यह स्वीकार किया है कि मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है। इस तरह, देश की एकता और अखंडता के नाम पर, स्वतंत्र भारत की सरकार ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए विशेष प्रावधान समाप्त कर दिए और आरक्षण को केवल हिन्दू दलितों तक सीमित कर दिया।

अनुच्छेद 341 और संविधान संशोधन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 कहता है कि ‘‘(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, और जहां राज्य है वहां, उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। (2) संसद, विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी। किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है, उसके सिवाए उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्यात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।’’

इस तरह, मुस्लिम और ईसाई दलितों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया। इन नियमों को अब तक दो बार संशोधित किया जा चुका है और इन संशोधनों के ज़रिए, सिक्ख और बौद्ध दलितों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है। मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में चले आंदोलन के पश्चात संविधान (अनुसूचित जातियां व जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 पारित किया गया। यह अधिनियम कहता है कि ‘‘खंड एक में कही गई किसी बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू या सिक्ख धर्म के अतिरिक्त किसी धर्म में विश्वास रखता हो, को अनुसूचित जातियों का सदस्य नहीं माना जाएगा।’’ मई 1990 में डा. बी.आर. आंबेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंह ने उन दलितों को, जो बौद्ध बन गए थे, अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया। उन्होंने संसद से कहा कि हिन्दू से बौद्ध बन जाने से इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस तरह इस खंड में ‘बौद्ध’ शब्द जोड़ दिया गया। ‘‘खंड एक में कही गई किसी बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू, सिक्ख, या बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी धर्म में विश्वास रखता हो, को अनुसूचित जातियों का सदस्य नहीं माना जाएगा।’’ जिन दलितों ने ईसाई धर्म को अंगीकार कर लिया है वे भी आरक्षण के उतने ही पात्र हैं और उन्हें भी इस अधिनियम के अंतर्गत आरक्षण दिया जाना था।

भेदभावपूर्ण नियम के खिलाफ संघर्ष

मंडल आयोग की रपट को लागू किए जाने के बाद देश में नए राजनैतिक समीकरण उभरे। भारत सरकार ने कुछ मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें आरक्षण दिया (1990 में 27 प्रतिशत)। इससे पसमांदाओं में राजनैतिक जागृति आई। उन्होंने दलित मुसलमानों के हितरक्षण के लिए संगठन बनाए और यह मांग की कि 1950 के राष्ट्रपति के आदेश को रद्द किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन किया जाए। इन संगठनों की ताकत बढ़ती गई और वे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने लगे। उदाहरणार्थ, सन 2002 में आल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा ने दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन की मुख्य मांग यह थी कि मुस्लिम दलितों को भी संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाए।

अनेक मुस्लिम संगठनों से जुड़े नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इनमें जमायत-उलेमा-ए- हिन्द के मौलाना असद मदनी, मिल्ली काउंसिल के मौलाना असरालुल्हक काज़मी और शिया नेता कलबे जव्वाद शामिल थे। इनके अतिरिक्त कई हिन्दू नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री चतुरानन मिश्रा और दलित नेता उदित राज और जे.एन. निषाद ने केन्द्र सरकार से ज़ोरदार अपील की कि अनुच्छेद 341 को संशोधित कर, मुसलमानों और ईसाईयों को इसमें शामिल किया जाए। आल इंडिया कान्फिडरेशन ऑफ़ एससी एसटी आर्गनाईजेशन्स के अध्यक्ष उदित राज ने कहा, ‘‘हम सब मिलकर अनुच्छेद 341 के ‘धार्मिक’ प्रतिबंध को समाप्त करना चाहते हैं, ताकि संविधान के अंतर्गत सभी दलितों को एक ही श्रेणी में शामिल किया जा सके’’।

इसी तरह, पसमांदा मुस्लिम महाज़ ने दिसंबर 2004 में दलित मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया। अनुच्छेद 341 को सभी धर्मों के दलितों पर लागू करने की मांग के अलावा, महापंचायत ने यह मांग भी की कि सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास किया जाए, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर जुटाए जाएं और किसानों व श्रमिकों के हित में नीतियां लागू की जाएं। पसमांदाओं की एकता ने दलित और ओबीसी मुसलमानों को उनकी मानसिक दासता से मुक्त कर दिया। वे खुलकर प्रतिक्रियावादी अशरफ मुस्लिम नेताओं के खिलाफ बोलने लगे और सरकार से अपने अधिकार मांगने के लिए एकजुट हो गए।

इसी तरह, पसमांदा मुस्लिम महाज़ ने दिसंबर 2004 में दलित मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया। अनुच्छेद 341 को सभी धर्मों के दलितों पर लागू करने की मांग के अलावा, महापंचायत ने यह मांग भी की कि सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास किया जाए, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर जुटाए जाएं और किसानों व श्रमिकों के हित में नीतियां लागू की जाएं। पसमांदाओं की एकता ने दलित और ओबीसी मुसलमानों को उनकी मानसिक दासता से मुक्त कर दिया। वे खुलकर प्रतिक्रियावादी अशरफ मुस्लिम नेताओं के खिलाफ बोलने लगे और सरकार से अपने अधिकार मांगने के लिए एकजुट हो गए।

‘‘राम कुमार, हिन्दू धोबी है। उसे सरकार ने सारी सहूलियतें दे रखीं हैं। उसे नौकरी से लेकर पढ़ाई तक हर जगह सहूलियत मिलती है। लेकिन मैं एक मुसलमान धोबी हूं इसलिए मैं इन तमाम सहूलियतों से महरूम हूं।’’

यह वाक्य देश के करोड़ों वंचित और दलित मुसलमानों की व्यथा को प्रतिबिबिंत करता है। उन्हें उन अधिकारों से वंचित रखा गया, जो संविधान का अनुच्छेद 341 अन्य धर्मों के दलितों को देता है। इस आंदोलन के फलस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 341 पर चर्चा शुरू हुई और इसके बाद दो आयोगों ने यह स्वीकार किया कि मुसलमानों और ईसाईयों में भी दलित हैं और उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि सच्चर समिति की रपट में कहा गया, ‘‘तीसरे समूह (दलित मुसलमान) जिनके पारंपरिक व्यवसाय वही हैं जो अनुसूचित जातियों के हैं, को अति पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि उन्हें आरक्षण सहित कई अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है। यह इसलिए क्योंकि वे दोहरी मार के शिकार हैं।’’ [7]

रंगनाथ मिश्र ने भी मुसलमानों सहित सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति का गहन अध्ययन किया और उन्हें आरक्षण दिए जाने की वकालत की। परंतु उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था की स्थिति के बारे में जो निष्कर्ष निकाले, वे त्रुटिपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि अर्थपूर्ण और त्वरित विकास कार्यक्रमों से अछूत प्रथा की व्यापकता में कमी आई है और हाशिए के समूहों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी) की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिणिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह सच हो सकता है परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि हालात उतने बेहतर नहीं हुए हैं, जितना कि रंगनाथ मिश्र समिति की रपट दावा करती है। जातिगत पदक्रम और भेदभाव को लगभग खारिज करते हुए रपट में कहा गया कि ‘‘जो वर्ग शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, कमोबेश वे ही सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं’’। [8] यह कारण और प्रभाव की उलटी विवेचना थी।

आगे का रास्ता

भारत सरकार को राजनैतिक नौटंकियां बंद कर सच्चर समिति की रपट को पूरी तरह लागू करना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को केवल मुस्लिम ओबीसी के लिए एक उपकोटा निर्धारित करना चाहिए। सरकार को राष्ट्रपति के 1950 के आदेश को रद्द कर, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जातियों में शामिल करना चाहिए। परंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक मुस्लिम समुदाय के सभी तबकों को साथ नहीं लिया जाता। यह आंदोलन किसी एक पंथ या समूह तक सीमित नहीं होना चाहिए। सभी मुसलमानों को एक मंच पर आकर इस मांग के समर्थन में आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग एक दशक पहले तक जाति के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे, उन्हें भी अब यह समझ आ रहा है कि अनुच्छेद 341 को रद्द किया जाना चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि यह एहसास उन लोगों को हुआ है या नहीं जो ज़मीनी स्तर पर आज भी समानता के लिए लड़ रहे हैं।

[1] परंतु अंबेडकर का मानना था कि उदारवादी प्रजातंत्र की एक बड़ी कमी यह होती है कि वह किसी भी तरह की प्रतिकूलताओं के शिकार वर्गों तक सक्रिय रूप से पहुंचने के प्रति असंवेदनशील होता है।

[2] ज़ोया हसन, रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम, सेमिनार, मई 2005

[3] पसमांदा आवाज़, पृष्ठ 2

[4] कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ महात्मा गांधी, खंड 70, पृष्ठ 139

[5] डा. बी.आर. अंबेडकर, पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ़ इंडिया, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र शासन, 1990, पृष्ठ 228। अंबेडकर ने मुसलमानों की तीन श्रेणियां बताईं-अशरफ, अजलफ और अरजल।

[6] बी. शिवाराव, द फ्रेमिंग ऑफ़ द इंडियन कान्स्टीट्यूशनः सिलेक्ट डाक्यूमेंट, खंड 2 पृष्ठ 426-29

[7] सच्चर समिति की रपट, 2006, पृष्ठ 214

[8] रंगनाथ मिश्र समिति की रपट, पृष्ठ 145

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in