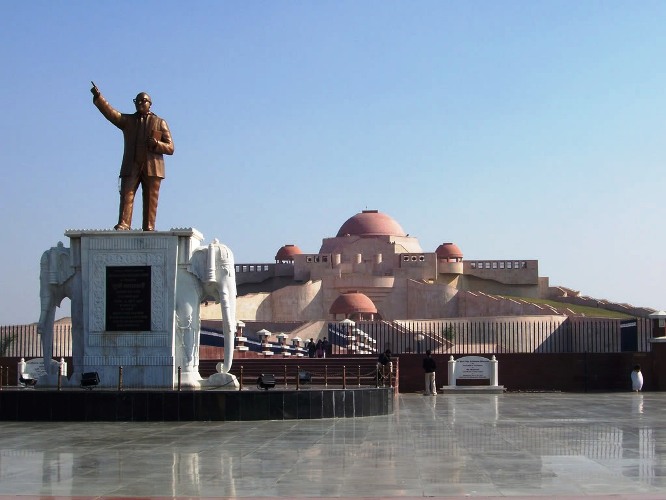

खबर है कि लखनऊ स्थित आंबेडकर पार्क में अभिजन नायकों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। भारत में मूर्ति-पूजा की परंपरा शताब्दियों से है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि समाज का बड़ा वर्ग मूर्ति को ही आराध्य माने रहता है। मूर्ति को सबकुछ मानने वाला व्यक्ति अपने सहज विवेक से भी वंचित जाता है। वह अपने हित-अहित का निर्णय स्वयं नहीं ले पाता। वह दूसरों की इच्छा का दास होता है। मूर्तिपूजा उसे न केवल ज्ञान की प्राचीन, बल्कि अधुनातन परंपरा से भी अलग कर देता है। इसलिए परिवर्तन की वांछा रखने वाले समूहों और बुद्धिजीवियों द्वारा उनका विरोध लाजिमी हो जाता है।

उत्तरप्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा को दलितों के काफी संख्या में; तथा अतिपिछड़ों के लगभग एकमुश्त वोट मिले थे। उसकी बंपर कही जा रही जीत दलितों-पिछड़ों की आपसी फूट का परिणाम थी। 2019 में जीत को आसान बनाने के लिए भाजपा की कोशिश मत-समीकरणों को पूर्वतः बनाए रखने की है। राजभर समुदाय को फुसलाए रखने के लिए राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगवाने की भूमिका पिछले महीने उस समय बन चुकी थी, जब 14 मई 2017 को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सुहेलदेव को पासी राजा कह दिया था। राजभर समुदाय ने इसे अपनी अस्मिता पर हमला माना। तीन दिन बाद ही वह सड़क पर आ गया। जैसे सब कुछ पूर्वनियोजित हो। उसके कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री ने आंबेडकर पार्क का निरीक्षण कर, वहां सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान कर कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर को भी लगा कि पार्टी हाईकमान को खुश करने का यह अच्छा अवसर है। सो बिना कोई पल गंवाए उन्होंने पार्क में राजा सुहेलदेव के अलावा महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे संघ के चहेते महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाने की घोषणा कर दी। वैसे भी पूर्वी उत्तरप्रदेश में 18 प्रतिशत की मत-संख्या वाले इस समुदाय को नाराज करना, राजनीतिक दृष्टि से आत्मघाती कदम होता। गौरतलब है कि अपनी चूक के लिए मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त नहीं किया। उससे पासी समाज नाराज हो सकता था। आजादी के बाद राजभर जाति का वोट विभिन्न राजनीतिक दलों में बंटता आया है। विगत उत्तर प्रदेश चुनावों में उन्होंने भाजपा के समर्थन में एकमुश्त मतदान किया था। यदि मूर्ति लगाने मात्र से प्रदेश के बड़े वोट बैंक को साधा जा सकता है तो राजनीतिक दृष्टि से यह बुरा सौदा नहीं था। आर्थिक दृष्टि से राजभर समुदाय समाज के सर्वाधिक विपन्न वर्गों में से है। उचित होता कि केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारें राजभरों की मूलभत समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठातीं। लोकतांत्रिक विश्वास को इसी तरह कायम रखा जाता है। लेकिन जिस विचारधारा का भाजपा प्रतिनिधित्व करती है, उसमें लोकतांत्रिक शक्तिकरण से कहीं अधिक महत्त्व मनुष्य को बौद्धिक विपन्न बनाने वाले कर्मकांडों का है। इस बार भी उसने बिना किसी हिचक, वही किया।

सवाल है, राजा सुहेलदेव (995—1060 ईस्वी) ही क्यों? ग्यारहवीं शताब्दी के इस राजा के बारे भारतीय लेखकों ने बहुत कम लिखा है। उनकी उपेक्षा स्वतः प्रमाण है कि राजा सुहेलदेव शूद्र कुलोत्पन्न था। कदाचित इसीलिए वह 900 वर्षों तक भारतीय लेखकों की स्मृति से गायब रहा। जबकि पार्शियन लेखक अब्दुर्र रहमान चिश्ती 17वीं शताब्दी में ही, ‘मिरात-ए-मसूदी’ में राजा सुहेलदेव और सालार मसूद के बीच हुए युद्ध का वर्णन कर चुका था। सालार मसूद गजनी के सुलतान का भतीजा था। उसने 16 वर्ष की उम्र में भारत में हमलावर के रूप में प्रवेश किया था। यहां उसने इस्लाम की स्थापना के लिए कई युद्ध लड़े, जिससे उसे गाजी की उपाधि प्राप्त हुई। सालार मसूद को सोमनाथ मंदिर की प्रसिद्ध मूर्तियों को तोड़ने का दोषी भी माना जाता है। दिल्ली, मेरठ आदि ठिकानों को जीतता हुआ, वह बहराइच की ओर प्रस्थान कर गया। हमलावर को अपनी ओर बढ़ते देख श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने पड़ोसी राजाओं के साथ संघ तैयार किया। एक महीने तक राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में लड़ाई चली। जिसमें दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ। अंततः सालार मसूद युद्ध में घायल हुआ। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसका मजार बहराइच में है, जहां उसको ‘गाजी मसूद’ के नाम से जाना जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन चिश्ती के अनुसार, ‘सालार मसूद की ऐतिहासिकता, उसका भारत आना और यहां शहीद होना प्रामाणिक है। इस कहानी को अनेक तरह से कहा गया है, परंतु इतिहास की किसी भी प्रामाणिक पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं है।’(हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन : मोहम्मदियन पीरियड)। बताया गया है कि पुस्तक की रचना से पहले लेखक ने सालार मसूद के बारे में काफी शोध किया था। आखिर उसे मुल्ला मुहम्मद गजनवी द्वारा लिखित पुस्तक मिली। मुल्ला मुहम्मद सुल्तान मुहम्मद सुबुक्तगीन का सेवादार था। उसने कुछ समय तक सालार साहू तथा सालार मसूद के बेटे के यहां भी नौकरी की थी।

एक तरह से यह भारत पर मुस्लिमों के आरंभिक आक्रमणों का किस्सा है। बावजूद इसके उस वर्ग में जिसका विद्वता के नाते शिखर पर बने रहने का दावा था, और जिसके उत्तराधिकारी आज हिंदुत्व के पैरोकार बने हैं—यह हिम्मत नहीं थी कि गाजी सालार मसूद को युद्ध में धूल चटाने वाले राजा सुहेलदेव के इतिहास को सहेज सके। भारतीय लेखकों को सुहेलदेव की याद बीसवीं शताब्दी में उस समय आई, जब स्वाधीनता करीब दिखने लगी थी। विभिन्न दलों में आजाद भारत की सत्ता पर काबिज होने की होड़ मची थी। उन्हीं दिनों कहानी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। सुहेलदेव को ‘गौ-रक्षक’ बताया गया। कहानी को सांप्रदायिक रंग देने के लिए कुछ प्रसंग गढ़े गए। उनमें से एक के अनुसार, यह सोचते हुए कि हिंदू सैनिक गायों पर हमला नहीं करेंगे, सालार मसूद ने अपनी छावनी के आगे गाएं बांध दीं। सुहेलदेव को पता चला तो परेशान हुए। दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्होंने युद्ध आरंभ होने से पहले ही सालार मसूद के छावनी-स्थल पर धावा बोलकर गायों के रस्से काट डाले। उसके बाद जो युद्ध हुआ, उसमें सुहेलदेव ने सालार मसूद को करारी शिकस्त दी। इस कहानी का सिवाय लोक-साहित्य के कोई संदर्भ नहीं है। लेकिन कहानी का यही हिस्सा सुहेलदेव को आज के संदर्भों में प्रासंगिक बनाता है। आज हिंदुत्ववादी लोग सालार मसूद को सोमनाथ के सूर्यमंदिर की मूर्ति को ध्वस्त करने का दोषी मानते हैं। जबकि मुस्लिम संप्रदायवादी उसे गाजी और शहीद का दर्जा देते हैं। इन सबसे अलग एक वर्ग उन लोगों का है, जो आस्था और विश्वास से परे कुछ सोच ही नहीं पाते। ऐसे लोग सालार मसूद को पीर का दर्जा देकर उसकी मजार पर सदके करते हैं।

हम मिश्रित अस्मिताओं वाले समाज में रहते हैं। यदि किसी को महाराणा प्रताप में अपना आदर्श नजर आता है और वह चाहता है कि उनकी मूर्ति स्थापित हो तो ऐसी इच्छा करने और उसकी मांग करने का उसे पूरा अधिकार है। देश में महाराणा प्रताप की मूर्तियों की कमी नहीं है। कुछ दशकों से गांवों में प्रवेश द्वार बनवाने का चलन बढ़ा है। ठाकुर बहुल गांवों के प्रवेश-द्वार पर चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्तियां प्रायः दिख जाती हैं। उनसे गांव के शक्ति-संतुलन का अनुमान लगाया जा सकता है। राजस्थान में महाराणा प्रताप का शौर्य गढ़ने के नाम पर इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। किसी-किसी गांव में दलित बस्ती में, उभरती अस्मिताओं की प्रतीक, आंबेडकर की प्रतिमा भी दिख जाती है। जिसके रूपाकार को देख वहां पसरी विपन्नता का अनुमान लगाया जा सकता है।

राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाने के लिए आंबेडकर पार्क ही क्यों? क्या राणा प्रताप तथा राजा सुहेलदेव का संघर्ष उतना ही महान हो सकता है, जितना दलितों के लिए महात्मा फुले, पेरियार और डॉ. आंबेडकर का? दोनों के संघर्ष में मूल-भूत अंतर है। यह अंतर परंपरा और आधुनिकता का भी है। फुले दंपति, डॉ. आंबेडकर, रामास्वामी पेरियार, कांशीराम आदि का जीवन-संघर्ष सामाजिक न्याय को समर्पित, लोकतंत्र की भावना से ओतप्रोत था। उसके फलस्वरूप आधुनिक समाज गढ़ने में मदद मिली। जबकि महाराणा प्रताप, राजा सुहेलदेव, यहां तक कि शिवाजी भी राजशाही और सामंतवाद के पोषक-पालक हैं। उनकी महानता इतिहास के संदर्भ में आंकी जानी चाहिए। तदनुसार उनकी जीवनगाथाएं बच्चों को इतिहास की तरह पढ़ाई जा सकती हैं। मनुष्य उनसे प्रेरणा ले सकता है। न्याय और लोकतंत्र की समृद्धि हेतु आवश्यक है कि आगामी पीढ़ियां लोकतांत्रिक संघर्षों के विविध रूपों से परिचित हो। इसके लिए जोतीराव फुले और डॉ. आंबेडकर के पार्श्व में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

अपने फैसले के समर्थन में मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश तर्क दे सकते हैं कि आंबेडकर पार्क में बहुजन नायकों के अगल-बगल राजा सुहेलदेव, महाराणा प्रताप आदि की मूर्तियां लगाने से समाज में बराबरी और एकता का संदेश जाएगा। फलस्वरूप देश में विभिन्न स्तरों पर जो अलगाव दिखाई पड़ता है, उसमें कमी आएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा में नई मूर्तियों की धातु तथा उनके आकार का उल्लेख नहीं था। जबकि ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि सुहेलदेव की प्रतिमा मायावती की प्रतिमा से कम से कम पांच फुट ऊंची होगी। आप इस गणित में उलझे रहिए। सोचते रहिए कि मायावती(दलित) से राजा सुहेलदेव (शूद्र) की प्रतिमा पांच फुट बड़ी होगी तो क्षत्रिय महाराणा प्रताप की प्रतिमा को राजा सुहेलदेव की प्रतिमा से कितना ऊंचा रखा जाएगा? मंत्री महोदय इसका समाधान भले न खोज पाएं हों, सुहेलदेव के बहाने अपनी राजनीतिक गोटियां फेंटने सवर्ण इसे भली-भांति समझते हैं। यह कोई आज का किस्सा भी नहीं है। धर्मांतरण के दबावों से उबरने के लिए अतिपिछड़ी जातियों के संस्कृतिकरण की कोशिश आर्यसमाज के शुरुआती दिनों में ही आरंभ हो चुकी थी। भाजपा उस जकड़बंदी को मजबूत करना चाहती है।

वस्तुतः अभिजन वर्ग के नेतृत्व में बनी सरकारें परिवर्तन की मांग को उस समय तक उपेक्षित रखती हैं, जब तक संबंधित समूहों में परिवर्तन के प्रति अनिवार्य चेतना न हो। परिवर्तन की दिशा-दशा तय करने में विचारधाराओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहती है। इसलिए शिखर पर मौजूद लोग परिवर्तन तथा परिवर्तन को हवा देने वाले विचार, दोनों से घबराते हैं। परिवर्तन की आंधी को रोकने, उसकी दिशा बदलने के लिए ऐसे मिथक गढ़े जाते हैं जो लोगों के परंपराबोध को जड़ और पश्चगामी बनाते हों। मूर्तिकरण जैसी प्रवृत्तियां उसमें सहायक बनती हैं। अकस्मात चर्चा में आए सुहेलदेव प्रसंग को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। यह उन सपनों और संकल्पों से परे है जो आजादी के साक्षी बने थे। उनमें एक संकल्प यह भी था कि देश लोकतांत्रिक आदर्शों के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन आजादी के बाद से ही गांधी राजघाट में और संविधान की भावना संसद के शोरगुल में दबती आई है।

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in