मनुष्यों को उंच-नीच के श्रेणीक्रम में विभाजित करने वाली, इस आधार पर सारे अधिकारों एंव कर्तव्यों का निर्धारण वाली, भारत के बहुलांश लोगों को अपमानित एंव लांक्षित और उन्हें अमानवीय जीवन जीने को विवश करने वाली वर्णों और जातियों की व्यवस्था, जितनी पुरानी है, उसका प्रतिरोध करने वाली विचार परंपरा भी उतनी ही पुरानी है। आधनिक युग में एक विचार यह सामने आया कि पूंजीवादी विकास अपने आप जाति व्यवस्था का खत्म कर देगा। इस विचार के हिमायती उदारवादी (पूंजीवादी) तो थे ही, कमोवेश इसी तरह की धारणा भारतीय वामपंथी भी रखते थे। 1990-1991 में जब देश ने मुक्त बाजार व्यवस्था यानी बिना राज्य नियंत्रित पूंजीवाद का रास्ता अपनाया तो, यह दावा किया जाने लगा कि यह प्रक्रिया देश का कायापलट कर देगी। यह कायापलट न केवल आर्थिक स्तर पर होगा, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर भी होगा। कायापलट के इन दावों में से एक दावा यह भी किया जाने लगा कि यह जाति व्यवस्था का खात्मा कर देगा। दिलचस्प बात यह है कि इस दावे के सबसे पुरजोर समर्थक बनकर ‘दलित पूंजीपति वर्ग’ और दलितों का एक बुद्धिजीवी वर्ग आया। 1990-191 के बाद के आर्थिक सुधारों ( खुले पूंजीवाद ) ने जाति व्यवस्था को कमजोर बनाया है या नहीं इस संदर्भ में विभिन्न विपरीत राय और तथ्य हैं। जिनका जायजा जरूर लिया जाना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि तथ्यों और तर्कों का जायजा बिना किसी वैचारिक परिप्रेक्ष्य के नहीं लिया जा सकता है। प्रश्न यह है कि हम किस वैचारिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर इसका जायजा लें। निसंदेह वह परिप्रेक्ष्य हमें डॉ. आंबेडकर ही मुहैया कराते हैं, क्योंकि एक मात्र वही ऐसे दार्शनिक, विचारक,चिन्तक और राजनेता हैं, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर मुक्कमिल तौर विचार किया और अपने समय के उपस्थित सभी दर्शनों, विचारसारणियों, चिन्तनों का आकलन-मूल्यांकन करते हुए, जाति व्यवस्था को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके चलते उत्पन्न आर्थिक अन्यायों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस संदर्भ में अपने सामाजिक,राजनीतिक विचारों के साथ ही मुक्कमल आर्थिक विचार भी प्रस्तुत किया। खासकर इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया कि पूंजीवाद जाति व्यवस्था से उत्पन्न अन्यायों का खात्मा करने में कारगर हो सकता है या नहीं। मेरा यह लेख खुली बाजार व्यवस्था के दावों, ‘दलित पूंजीपति वर्ग’ के दावों, कुछ दलित बुद्धिजीवीयों के दावों का, डॉ. अंबेडकर के विचारों के आलोक में आकलन-मूल्यांकन करने की एक कोशिश है। सबसे पहले हम खुली बाजार व्यवस्था के समर्थकों के दावों से अपनी बात शुरू करते हैः

मसलन योजना आयोग (अब नीति आयोग) का 2011 का दस्तावेज कहता है कि “ विकास के मामले में अर्थव्यवस्था की प्रगति बेहतर है, पहले चार वर्षों में औसत विकास दर 8.2 प्रतिशत रही है। गरीबी में तेजी से कमी आई है। फिर भी यह कहना दुखद है कि 1990 से 2015 के बीच में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलपेंट गोल) पाने से काफी दूर दिख रहा है। लक्ष्य यह था कि भारत 1990 से 2015 के बीच में गरीबी में 50 प्रतिशत की कमी कर लेगा”[i]। दूसरे शब्दों में योजना आयोग का कहना था कि बाजार आधारित विकास का भारत पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के समर्थक साथ ही साथ इसको जमीनी स्तर पर समृद्धि लानी वाली परिघटना के रूप में देखते थे। इस वजह से अनुसूचित जातियों के बीच से ‘पूंजीपति वर्ग’ का उभार, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाल के चलते स्वाभाविक है। इस पूंजीपति वर्ग का उभार उदारवाद को सही ठहराता है।

वहीं वैश्वीकरण के समर्थकों का यह भी कहना था कि वैश्वीकरण ने केवल प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करता है, बल्कि इसकी संरचना और कार्यप्रणाली में भी कोई भेदभाव नहीं है। क्या यह भारत में पूंजीवाद की वर्तमान मंजिल का एक सही विश्लेषण है? क्या पूंजीवाद जातिवाद का अंत कर सकता है? आइए इस प्रश्न का जवाब आंबेडकर के ‘वंचित लोगों’ के परिप्रेक्ष्य से खोजने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि इसकी शुरूआत हम पूंजीवाद के बारे में आंबेडकर के विचार और उनके द्वारा प्रस्तुत विकास के वैकल्पिक माॅडल से करेंगे।

‘दलित पूंजीवाद’ का उभार

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के वर्चस्व के मातहत बड़े पूंजीपतियों के नेतृत्व में संचालित वैश्वीकरण ने, न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि संस्कृति और अकादमिक जगत पर जबर्दस्त प्रभाव डाला है। हाल में अकादमिक जगत ने ‘दलित पूंजीवाद’ शब्द इस्तेमाल करके लोगों को हैरत में डाल दिया है और इस विषय पर गहन चिंतन भी किया जा रहा है। दलित पूंजीवाद क्या है? ये दलित पूंजीपति कौन लोग हैं? उनका एजेंडा क्या हैं?

भारत में नए पूंजीपति वर्ग के उभार के बारे में हरिश दामोदरन(2008) लिखते हैं कि भारतीय पूंजी के निर्माण में कुछ जातीय समूहों की अग्रणी भूमिका रही है। वे आगे तर्क देते हैं कि आजादी के बाद के भारत, खास करके हरित क्रान्ति के बाद कम्मा, रेड्डी, राजुज, नायडु. नडार, इजवाज जैसे समूह पूंजीवाद के घेरे को तोडकर उसमें शामिल हुए। लेकिन उनका यह व्यापक विश्लेषण दलितों के बीच पूंजीपति वर्ग के उभार को पकड़ने में असफल साबित होता है।

मार्च 2016 में अनुसूचित जातियों के उन्नतिशील हिस्से ने ‘थ्री पीस सूट और हाथ में छतरी लेकर दलित पूंजीपतियों की एक रैली निकालने की योजना बनाई’[ii]। हालांकि रैली के आयोजकों ने प्रगतिशील लोगों के दबाव में इस योजना को रद्द कर दिया। एक दशक बाद इन लोगों ने मिलकर ‘ दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स और इंडस्ट्रीज (डिक्की) का गठन किया’। इसके अध्यक्ष मिलिंद कांबले मानते हैं कि जाति और पूंजी एकसाथ अस्तिवमान नहीं रह सकते हैं। कांबले के अनुसारः

“पूंजीवाद ग्रामीण समाज और सामंतवाद को ध्वस्त कर देता है, साथ ही वह परंपरा और परंपरागत संस्कृतियों को भी नेस्तनाबुद कर देता है। पूंजीवाद शहरी समाजों, लोकतंत्र और आधुनिकता को जन्म देता है। इसके अलावा भारतीय जाति व्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था और परंपरागत संस्कृति में पनपती और जीवित रहती है। इसके कारण औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के चलते दलितों पर जाति की पकड़ कमजोर पड़ रही है। दलित पूंजीवाद इस प्रक्रिया को तेज करेगा और भारतीय पूंजीवाद को मानवीय चेहरा प्रदान करेगा। जाति और पूंजी एक साथ अस्तिवत्वमान नहीं रह सकते है। एक को दूसरे के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा[iii]।

डीआईसीसीआई के लिए उदारीकृत अर्थव्यवस्था आदर्श है। कांबले कहते है कि “ वैश्वीकरण आर्थिक सुधारों को तेज करता है और दुनियां मंड़ी ( बाजार) में बदल जाती है, जिससें कारपोरेशनों में प्रतियोगिता बढ़ जाती है। प्रतियोगिता के चलते लागत में कमी आती है और गुणवत्ता में सुधार होता है। नए और छोटे व्यापारिक कारोबारियों के लिए नए अवसर खुलते हैं। कुछ अवसर धीरे-धीरे दलितों को मिलते हैं। आज कुछ दलित टाटा इंडिगो और नैनो, बजाज और हीरो मोटर साइकिल के लिए सहायक उपकरण बनाते हैं। बाजार से पैदा तीव्र सुधार ‘सामाजिक हैसियत’ को बाजार की हैसियत से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यदि आप उंची जाति के हैं और आपके पास सेल फोन नहीं है, आपकी छत पर टी.वी.एंटिना नहीं है या आपके पास बाइक नहीं है, तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। उदाहरण के लिए सामाजिक हैसियत का लक्षण जनेऊ एक बोझ बन गया है। दौलत के पीछे भागना एक सामाजिक परिघटना बन गयी है। क्या यह एक क्रान्ति नहीं है कि एक उंची जाति की महिला दलितों को मसाज की सेवा उपलब्ध कराने के लिए ब्यूटी पार्लर चलाती है? आर्थिक सुधारों ने इस ग्रह से मनु से को भगाने लिए एडम स्मिथ को उन्मुक्त कर दिया है।[iv]

अनुसूचित जातियों के बीच का पूंजीवाद गहरे स्तर पर अमेरिका के “ ब्लैक कैपिटलिज्म”( अश्वेतों के पूंजीवाद ) से प्रभावित है। कांबले कहते हैं कि ‘हम डीआईसीसीआई के लोग इस बात पर एकमत हैं कि बिना आर्थिक आजादी के, दलित कभी भी सामाजिक आजादी नहीं प्राप्त कर सकते हैं’। वे आगे कहते है कि दलितों के भीतर मजबूत पूंजीपति वर्ग के बिना, दलित राजनीतिज्ञ कभी भी मजबूत नहीं बन सकते हैं। बराक ओबामा के उभार से पहले अश्वेतों के पूंजीवाद का उभार हुआ था”[v]।

1960 के दशक में बुहत सारे अफ्रीकन अमेरिकन कार्यकर्ताओं ने कालों के पूंजीवाद को अपनाया था। इसका कारण यह था कि उन्होंने देखा कि कैसे मुनाफे और बिना मुनाफे के दोनों तरह के आर्थिक संस्थानों का विकास उनकी राजनीति को ताकत दे सकता है। उन्होंने देखा कि कारोबार राजनीतिक कार्रवाईयों के आधार पर बनते है। गरीबी के खात्मे और अफ्रीकन अमेरिकन के मुख्य धारा में एकीकरण ने उनके रूख में एक निश्चित परिवर्तन लाया। व्यक्तिगत प्रगति और व्यक्तिगत पहलकदमी में राज्य के हस्तक्षेप की सामुदायिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका थी। दलित पूंजीपति अश्वेतों के पूंजीवाद के अनुभवों का अनुकरण करना चाहते हैं।

आंबेडकर को याद करें

आंबेडकर ने अपने समय के अस्तित्वमान सभी दर्शनों में इस बात का जवाब ढूंढने का प्रयास किया कि कैसे ‘स्तरीकृत असमानता’ के शिकार लोगों को न्याय मिले। चाहे वे दर्शन राजनीतिक रहे हो या धार्मिक। वे किसी एक दर्शन पर जाकर अटक नहीं गए थे, जैसा कि आज के दलित पूंजीपति कर रहे हैं। उन्होने स्वतंत्रता के सिद्धांतों और वर्तमान संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता के संदर्भ में उदारवाद, मार्क्सवाद, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म का अध्ययन किया। कुछ विद्वान उन्हें आधुनिकतावदी के रूप में, दूसरे एक ऐसे आधुनिकतावादी के रूप में, जिसने कभी परंपरा से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ा इस रूप में देखते हैं। कुछ लिए वे उदारवादी थे, और कुछ अन्य के लिए वे मार्क्स के ज्यादा करीब थे।

आनंद तेलतुंड़े तर्क देते हैं कि वह ( डॉ. आंबेडकर ) अपनी किताब ‘ बुद्धा और कार्ल मार्क्स’ में मार्क्सवाद को स्वीकार करने के करीब दिखते हैं,लेकिन पद्धति के तौर पर उनके अनुसार बौद्ध धम्म हावी था[vi]। गेल ऑमवेट यहां तक लिखती हैं कि जीवन के बाद के वर्षों में उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के पक्ष में राजकीय समाजवाद को त्याग दिया था। प्रोफेसर वलेरियन रोड्रग्युज ( 2011 ) बुद्ध द्वारा अपने शिष्य अनन्थ पिंडिकिया से कहे गए नीति वचनों को उद्धृत करके व्याख्या करते हैं कि आंबेडकर का नजरिया तार्किक तौर पर आधुनिक था। आंबेडकर ने आधुनिकता को तर्कों की बौछार से आगे बढ़ाया, क्योंकि आधुनिकता अपने से पहले के युगों से आगे की चीज है। आधुनिकता विविध प्रवृतियों के लिए एक मंच मुहैया कराती है। युग के आगे बढने के साथ-साथ इसमें अन्तर्विरोध और संघर्ष बढता है। यह सामान्य सशक्तीकरण के लिए आधार तैयार करता है। आंबेडकर के संबंध में विभिन्न विद्वानों की राय को उपेन्द्र बख्शी के शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैः “हमारे सामने कई रूपों में आंबेडकर मौजूद थे, किस आंबेडकर को हम याद करे?[vii] दलितों की मुक्ति के अपने-अपने लक्ष्यों के अनुसार इस समय की सभी अस्तित्वमान विचारधाराएं और दर्शन आंबेडकर की व्याख्या करते हैं लेकिन उनके विचारो को इस या उस ब्रांड में बांधा नहीं जा सकता है।“

आर्थिक आजादी के बारे में आंबेडकर के विचार

अपनी किताब ‘ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ (1936) में आदर्श समाज का वर्णन करते हुए आंबेडकर लिखते हैं कि “ यदि आप जाति नहीं चाहते हैं तो आपका आदर्श समाज क्या है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब देने को आप बाध्य हैं। यदि इस प्रश्व का जवाब आप मुझसे पूंछे, तो मेरा जवाब यह होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और वंधुत्व पर आधारित होगा। और क्यों नहीं होना चाहिए?[viii]

स्वतंत्रता आंबेडकर के लिए एक ऐसी चीज थी, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता था । वह तर्क देते हैं कि “ क्या स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध है? कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता के अर्थ में, जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अर्थ में कुछ प्रतिबंध हैं। जीविकोपार्जन के लिए,शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संपत्ति, उपकरणों पर अधिकार के अर्थ में स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता न दी जाए। जाति के समर्थक, जो जीवन, शरीर के अधिकार और संपत्ति के अर्थों में स्वतंत्रता के समर्थक हैं, वे लोग जब किसी व्यक्ति के लिए खुद का पेशा चुनने के अधिकार की स्वतंत्रता का प्रश्न आता है, तो सहर्ष सहमति क्यों नहीं देते”[ix]। आंबेडकर मानते हैं कि स्वतंत्रता का किसी प्रकार का विरोध मनुष्य को दासता की ओर ढकेलने के बराबर है”[x]।

जहां तक समानता का प्रश्न है, आंबेडकर सोचते थे कि यह फ्रांसीसी क्रान्ति का एक सबसे अधिक विवादास्पद तत्व था। । वे लिखते हैं कि “ समानता एक कल्पना हो सकती है, फिर भी हर किसी को इसे मार्गदर्शक सिद्घांत के रूप में जरूर स्वीकार करना चाहिए। एक इंसान की शक्ति इन चीजों पर निर्भर करती है- (1) शारीरिक आनुवांशिकता( 2) सामाजिक विरासत या परिवार द्वारा देखभाल, वैज्ञानिक ज्ञान का संचय, वह सब कुछ जो उसे गंवार की तुलना में ज्यादा सक्षम बनाती है, वह उसकी थाती होती है, और अन्तिम चीज(3) उसका खुद का प्रयास। इन तीनों संदर्भों में इंसान निस्संदेह असमान होता है।

इस गैर बराबरी की स्थिति में समानता के संदर्भ में आंबेडकर हमारे सामने नैतिक प्रश्न उठाते हैः “ क्या हम उनके साथ असमानता का व्यवहार करेंगे, क्योंकि वे असमान हैं? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर समानता के विरोधियों को जरूर देना चाहिए। एक व्यक्ति के नजरिए से यह न्यायसंगत है कि अलग-अलग व्यक्तियों के साथ इसलिए अलग-अलग व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि उनके प्रयास अलग-अलग हैं। यह वांछनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं के संपूर्ण विकास के लिए जितना प्रोत्साहन संभव हो उतना प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन यदि ऊपर के दो मामलों में यदि गैर बराबरी का व्यहार किया जाए,जिसमें लोग असमान स्थितियों में है, तो इसका नतीजा क्या होगा? स्पष्ट है जन्म, शिक्षा, पारिवारिक हैसियत, व्यापारिक रिश्ते, और विरासत में प्राप्त धन जिनके पक्ष में होगा, वे प्रतियोगिता में चुन लिए जायेंगे। इन परिस्थितियों में चुनाव सक्षम का नहीं, बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त लोंगों का होगा”[xi]।

हिंदू सामाजिक व्यवस्था की विवेचना करने से पहले आंबेडकर इंडिया एण्ड कम्यूनिज्म में एक “स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था” क्या के निर्माण के क्या बुनियादी तत्व है, इसका सैद्धांतिकरण करते है। उनका मानना है कि इसके दो मुख्य सिद्धांत हैः (1) व्यक्ति स्वंय साध्य है और उसका/ उसकी संपूर्ण विकास समाज का उद्देश्य है। इसका मतलब है कि व्यक्ति समाज के मातहत नहीं है, (2) व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और वंधुता मिलनी चाहिए, यही सामूहिक जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। आंबेडकर शरीरिक शक्ति, प्रतिभा, उद्योग और धन की असानता से ऊपर उठकर नैतिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाद में, स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में व्याख्यायित करते हैं। जाने-माने विद्वान यह तर्क देते हैं कि आंबेडकर ‘प्रबोधन की विश्व दृष्टि के भीतर काम कर रहे थे’…. लेकिन उनका उदारवादी लोकतंत्र में भरोसा बना रहा[xii]।

उदारवादी लोकतंत्र में भरोसे के बावजूद आंबेडकर इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि उदारवाद द्वारा प्रस्तुत आर्थिक ढांचे में अन्तर्निहित समस्या है और इसके चलते यह भारत के मेहनतकश लोगों के अनुकूल नहीं है। डी. आर. जाटव ‘पोलिटिकल फिलासफी ऑफ बी. आर.आंबेडकर’ में लिखते हैं कि आंबेडकर पूंजीवाद के हिमायती नहीं थेः “ उनका पक्का विश्वास था कि पूंजीवाद अपने अनमेल रूप में स्वयं ही ज्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता है, क्योंकि एक शुद्ध पूंजीवाद लाखों लोगों के एक आम समूह को मुफलिसी, बेरोजगारी, हाड़ तोड़ मेहनत, काम के लंबे घंटे, खतरनाक और असुरक्षित हालातों और उत्पीड़क निरीक्षण के स्थितियों में ढकेलता है”[xiii]।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद की महान मंदी और गरीबों के लिए न्याय के अगुआ के तौर पर सोवियत संघ का उभार पूंजीवाद की अन्तर्निहित समस्या के बारे में आंबेडकर की राय को जायज ठहराते हैं। उन्होंने दुनिया के समकालीन संघर्षों के संदर्भ में मुक्ति के दर्शन को आगे बढ़ाया। उन्होंने घोषणा किया कि दलितों के दो दुश्मन हैः ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद को व्याख्या करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि “ ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब एक समुदाय के तौर पर ब्राह्मणों के शक्ति, विशेषाधिकार और स्वार्थों से नहीं है। ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का निषेध से है। इस अर्थों में यह सभी वर्गों में प्रबल रूप में विद्यमान है। यह केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है, यद्यपि कि वे उसके जन्मदाता हैं”[xiv]।

इस बिन्दु पर हम समाज में गरीबों की सुरक्षा के रास्ते के रूप में समाजवाद के बारे में आंबेडकर के विचारों की विवेचना कर सकते हैं। अपनी किताब बुद्धा और कार्ल मार्क्स में आंबेडकर ने मुक्ति के दर्शन के रूप में मार्क्सवादी सिद्धांतों की विवेचना किया है। साम्यवाद की उदारवादी आलोचना को आत्मसात करते हुए, आंबेडकर रेखांकित करते हैं किः

“ साम्यवाद का सिद्धांत उन्नसवीं शताब्दी के मध्य में कभी प्रतिपादित किया गया था। उसी समय से इसकी बहुत अधिक आलोचनायें होती रही हैं। इस आलोचना के नतीजों के तौर पर कार्ल मार्क्स द्वारा निर्मित की गई विचारधारात्मक संरचना बहुलांश टुकड़ों-टुकड़ों में बंट गया है। मार्क्स का यह दावा कि समाजवाद अपरिहार्य है, यह पूरी तरह गलत साबित हुआ है, शायद ही कोई इससे इंकार कर पाए। समाजवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली किताब दास कैपिटल के प्रकाशन लगभग सत्तर वर्ष बाद एक देश में 1917 में सर्वहारा का तानाशाही राज स्थापित हुआ था। जब साम्यवाद रूप में आया। साम्यवाद का दूसरा नाम सर्वहारा की तानाशाही है। रूस में इसके स्थापित होने से पहले एक क्रान्ति हुई थी, जो सचेत योजना बनाकर संपन्न की गई थी, जिसमें बडे पैमाने पर हिंसा और रक्तपात हुआ था। शेष दुनिया अभी भी सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना का राह देख रही है। समाजवाद अपरिहार्य है, मार्क्सवाद के इस सिद्धांत के गलत साबित होने के अलावा मार्क्सवाद ने जो अन्य सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, वे भी तर्क के साथ-साथ अनुभव के आधार पर ध्वस्त हो चुके हैं। अब कोई भी इतिहास की आर्थिक व्याख्या को इतिहास की एकमात्र व्याख्या के रूप में स्वीकार नहीं करता है। कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सर्वहारा का उत्तरोत्तर कंगालीकरण हो रहा है। उसके अन्य दावों के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है[xv]।

मार्क्सवाद की इन सीमाओं को रेखांकित करने के बावजूद भी आंबेडकर का मानना था कि साम्यवादी दर्शन की चार चीजें आज भी प्रासंगिक हैः

- दर्शन का मुख्य कार्य दुनिया को बदलना है, न कि दुनिया के जन्म की व्याख्या करने में समय बर्बाद करना है।

- विभिन्न वर्गों के बीच मे स्वार्थों का टकराव है।

- संपत्ति का निजि मालिकाना एक वर्ग के हाथ में शक्ति देता है और दूसरे वर्ग के हिस्से विपत्ति आती है, इसका कारण शोषण होता है।

- एक खूबसूरत समाज के लिए यह जरूरी है कि वह निजी संपत्ति के मालिकाना हक का खात्मा करके विपत्ति को मिटा दे।

आंबेडकर ने अपने समय में उपलब्ध समाजवाद के विविध रूपों में ‘राजकीय समाजवाद’ को अपनाया। समाजवाद के इस रूप में व्यक्तिगत उद्यमों और सार्वजनिक उद्यमों बीच एक उचित तालमेल कायम किया होता है। अपनी किताब राज्य और अल्पसंख्यक में ‘आर्थिक न्याय’ के बारे में अपनी विस्तृत योजना डॉ. आंबेडकर प्रस्तुत करते हैं। यह किताब मूलतः ‘भारत के संयुक्त राज्य के संविधान’ के रूप में प्रस्तावित की गई थी। जो बाद में किताब के रूप में प्रकाशित हुई। इस संविधान के अनुच्छेद 1, खण्ड 2 की धारा 4 में ‘आर्थिक शोषण के खिलाप सुरक्षा’ का अधिकार में कहा गया है कि :

- ऐसे उद्योग जो आधारभूत उद्योग हैं या जिन्हें बुनियादी उद्योग किया जा सकता है। उन पर राज्य का स्वामित्व होना और वे राज्य द्वारा संचालित किया जायेगा।

- वे उद्योग, जो आधारभूत उद्योग नहीं हैं, किन्तु जो प्रधान उद्योग ( बेसिक ) हैं, उन पर राज्य का स्वामित्व होगा। ऐसे उद्योग राज्य द्वारा संचालित किए जाएंगे या राज्य द्वारा स्थापित निगमों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

- बीमा कारोबार पर राज्य का एकाधिकार होगा और राज्य प्रत्येक नागरिक को उसके मजदूरी या वेतन के अनुरूप जीवन बीमा पॉलिसी लेने को बाध्य करेगा। यह बाध्यता विधानमंडल जैसा कानून बनाता है, उनके अनुसार होगी।

- कृषि, राजकीय उद्योग होगा,

- कृषि उद्योग को निम्न आधारों पर संगठित किया जायेगाः

- राज्य अपने द्वारा अधिग्रहित कृषि भूमि को मानका आधार वाले कृषि फार्मों में विभाजित कर देगा और इस कृषि फार्मों को गांव के निवासियों को काश्तकार के रूप में खेती करने के लिए सौंप देगा। ( हर कृषि फार्म पर कई काश्तकार परिवारों का समूह खेती करेगा)। कृषि फार्मों पर खेती करने का यह अधिकार काश्तकारों को निम्न शर्तों के आधार पर दिया जायेंगाः

- कृषि पर फार्मों पर खेता सामूहिक कृषि फार्मों के रूप की जायेगी.

- कृषि फार्मों पर खेता सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

- कृषि फार्मों पर राज्य द्वारा उचित तरीके से लगाए गए अधिभारों का राज्य को भुगतान करने के पश्चात, कृषि फार्मों से हुई आमदनी को काश्तकार राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से आपस में बांट लेंगे,

(ii) कृषि फार्मों का बंटबारा गांव वासियों के बीच जाति या पंथ का विभेद किए बिना किया जायेगा। बंटवारा इस तरह से किया जायेगा कि न कोई भृ-स्वामी होगा, न कोई भूमिहीन मजदूर और नही ही कोई व्यक्तिगत काश्ताकार।

(iii) सामूहिक कृषि फार्मों के लिए वित्त उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का होगा। यह वित्त खेती की सिंचाई, खेता के लिए आवश्यक पशुओं, उपकरणों, खाद, बीज आदि जरूरतों के लिए उपलब्ध कराया जायेगा.

(iv) कृषि फार्मों के संबंध में राज्य निम्न बातों का हकदार होगा :

- राज्य कृषि फार्मों से निम्न शुल्क पाने का हकदार होगा :

( i) एक अंश भू- राजस्व के रूप में ,

(ii) एक अंश ऋण-पत्र धारकों के भुगतान के लिए

(iii) एक अंश राज्य द्वारा कृषि फार्मों को भुगतान किए गए पूंजीगत माल के उपयोग के भुगतान के रूप में, और

(2) जो काश्तकार काश्तकारी की शर्तों को भंग करें या राज्य द्वारा प्रदान किए गए खेती के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की जगह जान बूझकर उसकी उपेक्षा करे, या सामूहिक कृषि की योजना के प्रति किसी अन्य तरीके से प्रतिकूल कार्य करें, उनको दंडित करने का अधिकार राज्य को है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दलित पूंजीपतियों से उलट आंबेडकर आर्थिक अन्याय को कम से कम करने में राज्य की भूमिका के संदर्भ में पूरी तरह आश्वस्त थे। यदि आंबेडकर आज होते, तो निश्चित तौर पर अर्थव्यस्था के मालिकाने और उसके संचालन से राज्य के पीछे हटने की प्रक्रिया को खारिज करते। राज्य का पीछे हटना और बाजार ( निजी क्षेत्र ) को खुली छूट देना एंव मुनाफे को अधिकतम करने की छूट देना वैश्वीकरण के दो सबसे बुनियादी आपत्तिजनक लक्ष्य हैं।

क्या बाजार मनु को पराजित कर रहा है?

इसका एहसास किए बिना कि बाजार एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा, कुछ दलित बुद्धिजीवी बाजार को सभी मर्जों की अचूक दवा के रूप में पेश कर रहे हैं। इन लोगों द्वारा वैश्वीकरण को नई-नई उपाधियों से विभूषित किया जा रहा है। जैसे कि जाति को खत्म करने वाली प्रक्रिया (चन्द्रभान प्रसाद, 2004 ), जिसके चलते ‘ भूख और अपमान का खात्मा’ ( चन्द्रभान प्रसाद उद्धृत सेनगुप्ता 2008 ) उपभोग की वस्तुओं का मालिक बनने का अवसर, दलितों के मध्य वर्ग में प्रवेश करने और उंची जातियों के उपभोक्ताओं के क्लब को चुनौती देने का अवसर (चन्द्रभान प्रसाद 2009), और जातिवादी पूंजीवाद को प्रतिस्थापित करने का अवसर ( चन्द्रभान प्रसाद 2009)[xvi]। भोपाल घोषणा-पत्र में इन संवेदनाओं की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है।

पिछले दिनों अमेरिकी दूतावास के कैबल्स से विकीलिक्स ने जो खुलासे किए, उसमें भारत में दलितों के प्रति भारत सरकार के असली रूप को भी सामने लाया गया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायन्स के शासन के 1 वर्ष के शासन में दलितों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार के सामित प्रयास यह दिखाते हैं कि दलितों के जीवन स्तर को सुधारने के मामले में बहुत कम सफलता मिली है। अभी भी दलित चिंतनीय आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। दलितों के संदर्भ में रिपोर्ट यह भी बताती है कि (1) भारत राज्य दलितों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। (2) रिपोर्ट विकास के मॉडल पर भी प्रश्न उठाती है। केबल्स यग[xvii] कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एक समग्र शिक्षा नीति दलितों के उत्थान में मददगार होगी। साथ में केबल्स यह भी बताता है कि आर्थिक सुधार भेदभाव को कम करने में में मददगार हुए हैं, खासकर रोजगार के क्षेत्र में।

यहां एक बात गौर करने लायक है कि दलितों के लिए विकास के मॉडल के मामले में दलित आभिजात्यों और पूंजीपतियों के बीच हम एक स्वर पाते हैं। दलित पूंजीपति विश्वास करते हैं कि एक आर्थिक उभार दलितों की सामाजिक दायरे में गतिशीलता को बढायेगा। वे कहते है कि “ दलितों के संदर्भ में किए गए सर्वे बताते हैं कि बाजार सुधारों के युग ने दलितों के जीवन में कुछ जोड़ा ही है, कुछ कटौती नही की है। संपन्नता ने जीवन स्तर में सुधार किया है और गांवों की सांस्कृतिक संरचना को बदल दिया है, काफी बेहतर कर दिया है। भारत में आर्थिक सुधारों के असमानता पर प्रभाव की सारी बहस उपभोग की असानता पर टिकी हुई, इसके परिणामस्वरूप सामाजिक और लोगों के सोचन-समझने की असमानता पड़ने वाले व्यापक असर को पूरी तरह किनारे लगा दिया गया है[xviii]। यद्यपि की कुल्के ( 1976 ) राम ( 1988) जैसे लोगों के पहले के अध्ययन इस तथ्य को सामने लाते हैं कि अनुसूचित जातियों में आर्थिक गतिशीलता आवश्यक तौर पर उसी स्तर की सामाजिक गतिशीलता लाती है, तथ्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अनुसूचित जातियों की आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता में असमानता दिखाई देती है। हमें यहां यह याद कर लेना चाहिए कि आंबेडकर ने निजी उपक्रम पर आधारित औद्योगिकरण के बारे में राष्ट्रवादियों को चेताया था : “ निजी उपक्रम इस काम ( औद्योगिकरण ) नहीं कर सकते हैं और, यदि वे करते भी हैं तो वे संपत्ति की असमानता पैदा करेंगे, जिस प्रकार की संपत्ति की असमानता निजी पूंजीवाद ने यूरोप में पैदा किया, वह भारत के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए”[xix]।

बुहत सारे विद्वानों ने अनुसूचित और अनुसूचति जन जातियों पर आर्थिक सुधारों के प्रभावों का अध्ययन किया है। सुखदेव थोराट और अमरेश दुबे लिखते हैं कि 1993 से 2009-10 के बीच में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी की स्थितियों में गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति खर्च में कुलमिलाकर बढोतरी भी हुई है। वे लिखते हैं कि : “गांवों के सभी समाजिक समूहों के संदर्भ में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट उंची जातियों में आई है। उसके बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों में आई है। क्रमशः उंची जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में गरीबी में गिरावट की दर 2.7, 2.4, 2.1 प्रतिशत रहा है। 1993 से 2004-05 के बीच प्रति व्यक्ति मासिक खर्च (ग्रामीण ) क्षेत्रों में 1.3 प्रतिशत की दर बढ़ी। इस मामले में सबस कम वृद्धि अनुसूचित जातियों के संदर्भ में हुई। इनके मामले में यह दर 0.5 प्रतिशत थी. अनुसूचित जातियों में 1.3 प्रतिशत और उंची जातियों में यह दर 1.4 प्रतिशत थी। वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में देखें तो सबके कम 0.5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के संदर्भ में हुई,उसके बाद अनुसूचित जातियों मामले में यह वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत और उंची जातियों के मामले में यह वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत थी। धार्मिक समूहों के संदर्भ में देखें तो सबके अधिक 1.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि मुसलमानों में हुई। यदि प्रति माह प्रति व्यक्ति आय (शहरी ) के संदर्भ में समाजिक समूहों को देखें तो सबसे अधिक वृद्धि अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ मे देखने को मिली। यह दर 3.1 प्रतिशत थी, दूसरे स्थान पर उंची जातियां थीं, जबकि अनुसूचित जातियों और मुसलमानों में यह दर सबसे कम क्रमशः 1.9 और 2.1 थी[xx]।

हालांकि भारत के मानव विकास सूचकांक 2011 की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहता है। इसके सूचकांक बताते हैं कि अनुसूचित जातियां और जनजातियां राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं –

तालिका 1- विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच के अन्तरों को रेखांकित करती है-

| सूचकांक | अनुसूचित जाति (प्रतिशत) | अनुसूचित जनचाति (प्रतिशत) | सभी सामाजिक समूह (प्रतिशत) |

|---|---|---|---|

| शिक्षा | 63.5 | 60.5 | 72 |

| महिलाओं में कुपोषण (BMI< 18.5 ) | 41.2 | 46.6 | 33 |

| कम वजन के बच्चे | 47.9 | 54.5 | 39.1 |

| पक्का घर | 38.3 | 57.9 | 66.1 |

| शौचालय की सुविधा नहीं | 65 | 69.1 | 49.2 |

| घरेलू उपयोग के लिए विजली | 61.2 | 66.4 | 75 |

| आईएमआर | 66.4 | 62.1 | 50 |

| यू 5 एमआर | 88.1 | 95.7 | 74.3 |

| टीएफआर | 2.92 | 3.12 | 2.6 |

| बच्चों में टीकाकरण | 39.7 | 5.4 | 43.5 |

स्रोत- मानव विकास सूचकांक 2011, सामाजिक समावेशन की ओर, इंस्टीट्यूट ऑफ एपलायड मैनपावर रिसर्च, योजना आयोग, जीओआई (GOI)

हालांकि मानव विकास ( 2011 ) सूचकांक यह स्वीकार करता है कि अनुसूचित जातियों में गरीबी की गिरावट राष्ट्रीय औसत से तेज गति से हुई है, लेकिन अनुसूचित जातियों में गरीबी की गिरावट की दर धीमी है। 1993-1994 से 2004-05 के बीच गावों में अनुसूचित जातियों में गरीबी रेखा से गिरावट की दर 11.5 प्रतिशत रही है. जबकि राष्ट्रीय औसत 9 प्रतिशत रहा है। इसी समयावधि में अनुसूचित जातियों के शहरी आबादी में गरीबी में 9 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 6.7 प्रतिशत था। लेकिन जब मिक्स रिफरेन्स पीरियड ( इसमें सबसे कम त्वरित गति से इस्तेमाल किए जाने वाले पांच सामानो- कपड़े, चूते-चप्पल. शिक्षा, टिकाऊ सामान और संस्थागत स्वास्थ्य खर्चों के उपभोग को मापा जाता है ) 2007-08 में गरीबी के सर्वे के आंकड़ों को देखते हैं,तो गरीबी की सबसे उच्च दर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में पाई जाती है-

तालिका 2- सामाजिक समूहों में गरीबी की स्थिति, 2007-08 (प्रतिशत)

| सामाजिक समूह | ग्रामीण | शहरी |

|---|---|---|

| अनुसूचित जाति | 20.6 | 22.8 |

| अनुसूचित जनजाति | 25.3 | 20.6 |

| अन्य पिछड़ा वर्ग | 12.0 | 19.0 |

| अन्य | 6.3 | 7.3 |

| सभी सामाजिक समूह | 14.9 | 14. 5 |

स्रोत- नेशनल सैमपल सर्वे पर आधारित, राउण्ड कंज्यूमर व्यय सर्वे 64 वां

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी भेदभाव होता है। यह सच है कि समाज पर शक्ति और वर्चस्व की परंपरागत संरचना की पकड़ कमजोर पड़ रही है, लेकिन “ यह ( जाति ) केवल अतीत के परंपरा या मूल्यवोध का मामला नहीं है,जो बाजार अर्थव्यवस्था से बेमेल है,बल्कि यह एक ऐसी वास्तविकता है, जो अभी भी कायम है, जिसका अनुभव दलित उद्यमी के रूप में भी करते हैं। समावेशी विकास के अपने वायदों के बावजूद भी, वैश्वीकरण और उदारीकरण हमेशा दलितों के हित में काम नहीं करते हैं। नई आर्थिक नीति का सबसे फौरी प्रभाव सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में तेजी से गिरावट के रूप में सामने आया है, जहां आरक्षण की व्यवस्था के चलते नौकरियां पाने की उम्मीद थी”[xxi]।

लिहाजा, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के साथ ही सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण हैं। आंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक और आर्थिक सुधारों से पहले सामाजिक सुधार जरूरी हैं। उन्होंने कहा लिखा कि “ यदि किसी समय विशेष या समाज विशेष में शक्ति और वर्चस्व का स्रोत सामाजिक और धार्मिक हो, तब सुधार के एक रूप में सामाजिक और धार्मिक सुधार जरूरी हो जाता है[xxii]। जबकि दलित पूंजीपति इसके खिलाफ तर्क देते हैं।

दलित पूंजीपतियों से कुछ एक प्रश्न

दलित पूंजीपति अपनी प्रेरणा के लिए ब्लैक कैपिटलिज्म की ओर देखते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वह यह भूल जाते हैं कि नस्लवाद और जातिवाद भेदभाव और अधिकारविहीन करने के दो भिन्न प्रकार के रूप हैं। इस संदर्भ में आंबेडकर का कहना था कि “जाति की विशेषताओं को नस्ल की विशेषता समझना और इतनी सारी विभिन्न जातियों को नस्ल मानना तथ्यों का विकृतिकरण हैं”[xxiii]। वे प्रश्न उठाते हैं कि “ पंजाब और मद्रास के ब्राह्मण के बीच क्या नस्लीय समानता है? मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के पेरियार के बीच क्या नस्लीय भिन्नता है? जाति व्यवस्था की नस्लीय विभाजन नहीं है। जाति व्यवस्था एक ही नस्ल का सामाजिक विभाजन है”[xxiv]।

आंबेडकर के चिन्तन में जाति और नस्ल के बीच के अन्तर की स्पष्ट रेखा की मौजूदगी के बाद भी, वैश्वीकरण के युग में कुछ दलितों की पक्षधर स्वयं सेवी संस्थाएं और अकादमिक विशेषज्ञ जाति और नस्ल को समान ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में डी.एल. सेठ चेतावनी देते हैं कि “जाति को नस्ल के परिप्रेक्ष्य में देखने राजनीतिक नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं, इसलिए हमें जितना संभव हो सके इसका सतर्कतापूर्वक परीक्षण करना चाहिए।“[xxv]

दूसरी बात यह कि दलित पूंजीपति सामुदायिक नजरिए की जगह व्यक्तिगत नजरिए को स्थापित करके एक गलत अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं। यह केवल अभिजात्यों और व्यापक दलितों के बीच की खाई को चौड़ा करेगा। तीसरा दलित पूंजीपति यह दावा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सक्षम है तो वह आर्थिक तौर पर बिना राज्य के किसी समर्थन के प्रगति कर सकता है। हालांकि ऐसा कहने वाले अधिकांश दलित पूंजीपतियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का फायदा मिला है। फिर भी डीआईसीसीआई के अध्यक्ष मिलिंद कांबले कहते हैं कि “ आरक्षण सफलता के लिए आवश्यक नहीं है।”[xxvi] भारत की उस 50 प्रतिशत जनसंख्या के बारे में वे क्या सोचते हैं, आरक्षण जिनकी एक जीवन रेखा है? इस तरह के बयान आरक्षण विरोधियों के हाथ में एक हथियार उपलब्ध कराते हैं, जो आरक्षण का खात्मा चाहते हैं।

चौथी बात यह कि दलित पूंजीपति सभी दलितों को एक समान मानकर चलते हैं। यह बात अवमानना और आत्मसम्मान के ऐतिहासिक अर्थों में सही हो सकती है, जिससे सभी दलितों को गुजरना पड़ा था। लेकिन हाल का अतीत बाताता है कि यह समूह असमान स्थितियों से गुजरा है। दलितों में भी विभिन्न वर्ग (उच्च, मध्य, निम्न), वर्गों, धार्मिक समूहों, भाषायी समूहों इत्यादि तरह से लोग हैं। गेल ऑमवेट (2001 ) रेखांकित करती हैं कि यहां तक कि उभरते दलित मध्यवर्ग के बीच भी नजरियों की भिन्नता है। वह पुराने दलित मध्यवर्ग और नए दलित मध्यवर्ग के बीच भी अन्तर करती हैं। उनका कहना है कि पुराना दलित मध्य वर्ग भेदभाव का प्रतिरोध करता था, जबकि नया मध्य वर्ग अपनी पहचान पर गर्व करता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं, जो अपने भाई-वंधुओं के बारे में नहीं सोचते हैं।“ नया दलित मध्यवर्ग लेशमात्र भी क्रान्तिकारी नहीं है। इनमें से ज्यादात्तर नए जीवन के उपलब्धियों का आराम से मजा लेते हैं। वे अपने को हिंदू कहते हैं और उसी तरह से रहने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अन्य लोग रहते हैं…”

अभी हाल में एस.एस. जोधका( 2010) ने भारत के उत्तर पश्चिम के दलित उद्यमियों की जातीय बुनावट के बारे में एक आनुभविक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन बताता है कि अधिकांश व्यापार चमारों और वाल्मिकियों के पास है। “ निम्न जाति से उनका संबंध उनके कारोबार को प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष तरीके से प्रभावित नहीं करता है। वे कारोबार की दुनिया में ‘अजीब लोगों’ की तरह माने जाते हैं[xxvii]। यह सब चीजें यह बताती हैं कि बाजार पूर्वाग्रह मुक्त नहीं है, जैसा कि दलित पूंजीपति इसे पेश करते हैं और ये पूर्वाग्रह व्यक्ति की जगह समूह के प्रति हैं।

दलितों ने व्यापार की दुनिया में अपनी पहचान कायम की है, और इस परंपरागत मिथक को तोड़ा है कि एक दलित परिवार में जन्मे व्यक्ति के भीतर इस बात की इतना हुनर नहीं होता कि वह राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में किसी भी चीज का संचालन करे। लेकिन यह पूंजीवादी नजरिया की यह जातिवाद का खात्म कर देगा, भ्रम पैदा करने वाला है। हां यह सच है कि आर्थिक सुधारों ने दलितों के बीच से कुछ लोगों को आर्थिक तौर पर समृद्धि पर बनाया है, लेकिन इस तथ्य के आधार पर हमें यह नहीं मानना चाहिए कि पूंजीवाद समाज से जातिवाद का खात्मा कर देगा। जब हम दलितों के संदर्भ में पूंजीवाद और वैश्वीकरण पर विचार-विमर्श करें तो हमें निरंतर भेदभाव और अपमान, असमान विकास के पैटर्न, लागत में कटौती और स्वचालित प्रक्रियाओं के चलते रोजगार में कटौती, तथा इसकी अन्य बातों से आंख नहीं मूंद सकते हैं।

[i] तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकासः 12वीं योजना का एक दृष्टिकोण-पत्र, योजना आयोग, जीवोआई ( GOI) अक्टूबर, 2011, पृ. 13

[ii] आनंद तेलतुमड़े, दलित पूंजीवाद और छद्म दलितवाद, काउंटरकरेंट.ओरजी. 7 मार्च 2012

[iii] कास्ट एण्ड कैपिटल कैन नाट को-इक्जिस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 अक्टूबर 2011

[iv] वही

[v] पार्थ चटर्जी, ‘बी.आर.आंबेडकर एण्ड ट्रबुल्ड टाइम्स ऑफ सीटीजनशिप’, इन मेहता एण्ड पैंथम ( संपादित ) पोलिटिकल आइडियाज इन मार्डन इंडियाः थिमेटिक एक्सप्लोरियस, वाल्यूम X, भाग-7 पृ. 77। चटर्जी इस बात को रेखांकित करते हैं कि “ आंबेडकर एक विशुद्ध आधुनिकतावादी थे। वह विज्ञान, इतिहास, तार्किकता, धर्मनिरपेक्षता और इन सबसे बढकर आधुनिक राज्य को एक मानवीय विवेक के एक केंद्र के रूप में देखते थे। लेकिन दलित लोंगों के बुद्धिजावी के रूप वे इस बात का सामना नहीं कर सकते थे किः भारत में तथाकथित जाति व्यवस्था के भीतर बरते जा रही अनोखी सामाजिक असमानता का कारण क्या है? एक आधुनकितावादी के रूप में उन सभी जवाबों को खारिज कर दिया, जो मिथकीय धर्म या धर्मशास्त्रों की पवित्रता पर आधारित थे। वे एक ऐसा जवाब चाहते थे, जो विज्ञान के पैमाने पर खरा उतरे…”

[vi] आनंद तेलतुमड़े, पूर्व उद्धृत, पृ. 3

[vii] वलेरियन रोड्रिग्स, ‘ रीडिंग्स टेक्स एण्ड ट्रेडिशनः दी आंबेडकर गांधी डिबेट’ इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम, xl vl न.2, 8 जनवरी 2011

[viii] डॉ. आंबेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अध्याय 14, 1936

[ix] वही, भाग-14

[x] वही, भाग-14

[xi] वही, भाग-14

[xii] एस.डी. कपूर, ‘ बी.आर. आंबेडकर, डबल्यू. ई. बी. डू ब्यास एण्ड प्रासेस ऑफ लिबरेशन’ इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम 38, न.51-52, 2004

[xiii] डी.आर.जाटव, पोलिटिकल फिलासफी ऑफ डॉ.आंबेडकर, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2001

[xiv] संजय पासवान और प्रमांशी जैदेवा, इनसाइकोपिडिया ऑफ दलित इन इंडिया- स्ट्रगल फार सेल्फ-लिबरेशन, कालपाज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004

[xv] डॉ. बी.आर. आंबेडकर, बुद्धा आर कार्ल मार्क्स, सिद्धार्थ बुक्स, दिल्ली, 2009, पृ.10

[xvi] प्रभात पटनायक जैसे भारतीय मार्क्सवादी तर्क देते हैं कि राज्य का पीछे हटना एक मिथक है। उनके अनुसार राज्य सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध कराने से पीछे हट रहा है, अन्य मामलों में उसका हस्तक्षेप और बढ़ रहा है। असल वात तो यह है कि राज्य एक पुलिस स्टेट हो गया है।

[xvii] केबल्स यग : अमेरिकी राजदूतावासों और सरकार के बीच आंतरिक दस्तावेज जिसे विकीलिकस ने सार्वजनिक किया था

[xviii] धनंजय राय , ‘दलित, ग्लोबलाइजेशन एण्ड इकोनामिज्म’ थिंक इंडिया क्वार्टली,वाल्यूम 13, न.3, 2011

[xix] देवेश कपूर, चन्द्रभान प्रसाद, डी. श्याम बाबू और लैंट प्रिटचेट, ‘रिथिंकिंग इनइक्वलिटीः दलित इन उत्तर प्रदेश इन मार्केट रिफार्म इरा’ इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम xlv, न.35 पृ. 48, 2010

वी.एन. कुबेर, ‘ आंबेडकर ए क्रिटिकल स्टड़ी’ पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ। 211, 2009

[xx] सुखदेव थोराट एण्ड अमरेश दुबे, ‘ हैज ग्रोथ बीन सोसिएली इनक्लुसिव डयूरिंग 1993-2009-10’ इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम 47. न.10, मार्च 10- मार्च 16, 2012

[xxi] एस.एस. जोधिका, ‘ दलित एण्ड डवलपमेंट’ संपादित, मनोरंजन मोहंती, ‘इंडिया सोशल डवलपमेंट रिपोर्ट 2010- दी लैंड क्वेशचन एण्ड दी मार्जिंलाइज्ड’ आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पृ. 51-59, 2011

[xxii] आंबेडकर, (1937) पूर्व उद्धृत

[xxiii] वही

[xxiv] वही

[xxv] डी.एल. सेठ, ‘ कास्ट इन दी मिरर ऑफ रेस, सेमिनार 2011, पृ.2

[xxvi] कैयल अय्यर, ‘ कोटाज नाट मस्ट फार सक्सेज’, आईबीएन, 4 अक्टूबर 2011

[xxvii] एस. एस. जोधिका, ‘ दलित इन विजनेस-सेल्फ एम्प्लाएड़ शिडियूल्ड कास्ट इन नार्थ-वेस्ट इंडिया’ इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम xlv, न.11, 2010, पृ.41-48

( अनुवादः सिद्धार्थ)

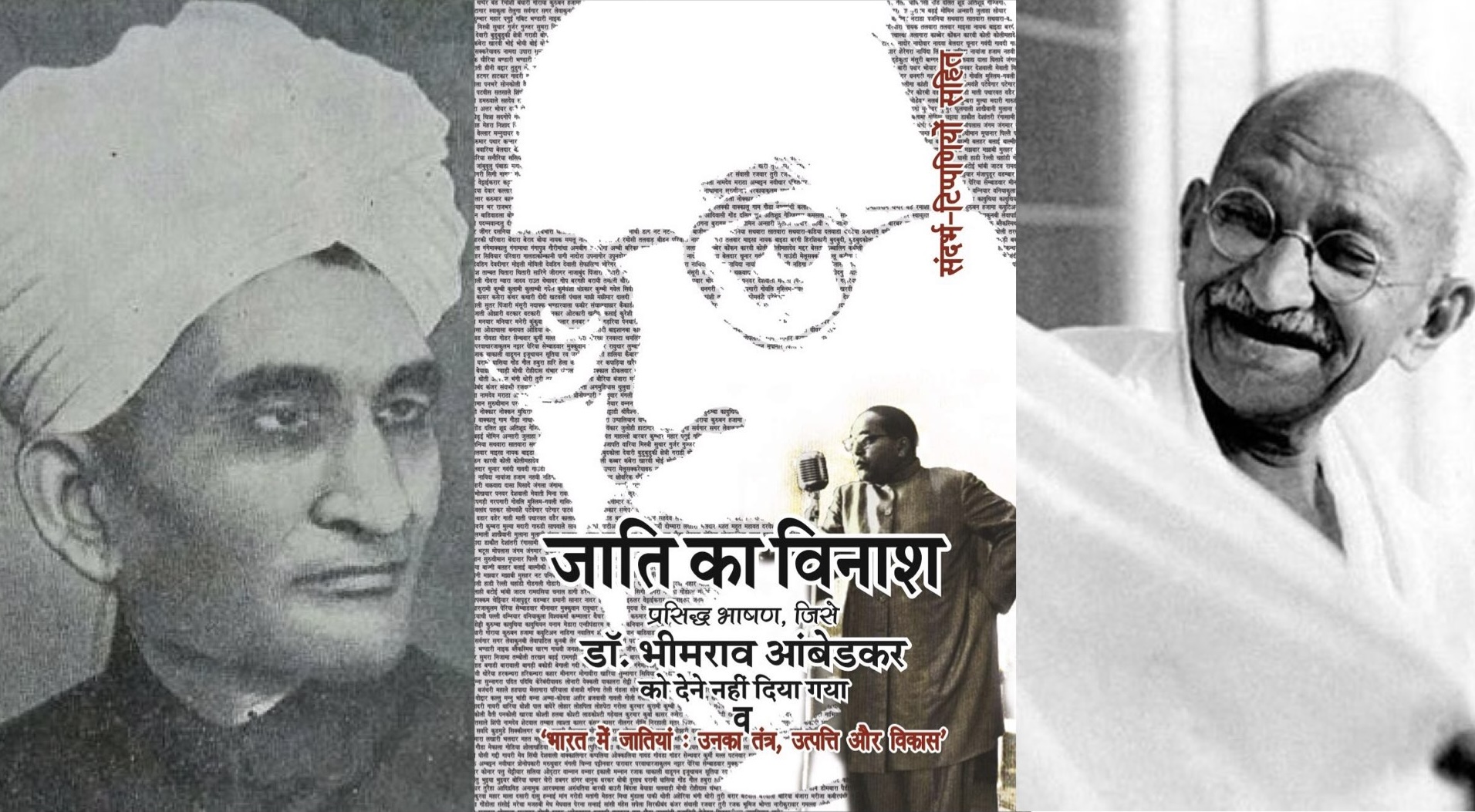

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। डॉ. आम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व व कृतित्व पर केंद्रित पुस्तक फारवर्ड प्रेस बुक्स से शीघ्र प्रकाश्य है। अपनी प्रति की अग्रिम बुकिंग के लिए फारवर्ड प्रेस बुक्स के वितरक द मार्जिनालाज्ड प्रकाशन, इग्नू रोड, दिल्ल से संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911

फारवर्ड प्रेस बुक्स से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं । ईमेल : info@forwardmagazine.in