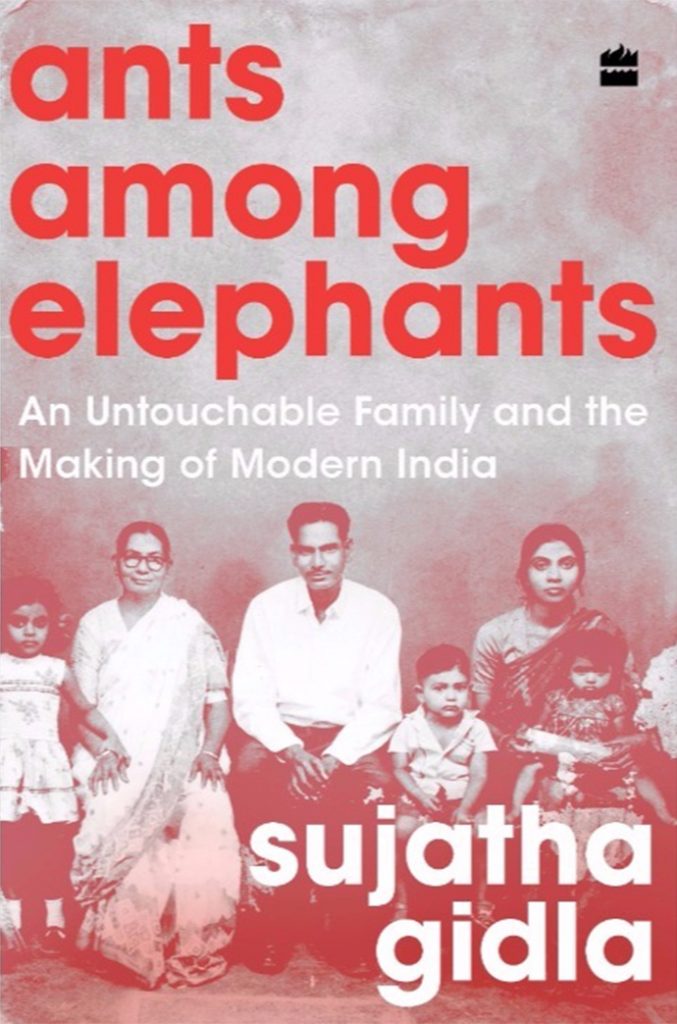

“एेंट्स अमंग एलिफैंट्स” (हाथियों के झुंड में चींटियां) नाम की आत्मकथात्मक पुस्तक के लेखन के बाद सुजाता गिडला दुनियाभर में चर्चा में हैं। इस पुस्तक की एक खास बात लेखन शैली है। कुछ को लग सकता है कि उन्होंने यह फ़िक्शन लिखा है, लेकिन यह हक़ीक़त है। तो क्या भारतीय समाज की हक़ीक़त, फैंटेसी से भयानक यानी हमारी कल्पनाओं से भी परे है?

सुजाता गिडला अमेरिका में न्यूयॉर्क सबवे की रेलकर्मी हैं। वह ज्यादातर खुश रहती हैं, लिखती-पढ़ती हैं, अपने सहकर्मियों और समान विचारधारा के लोगों के साथ संपर्क में रहती हैं। अपनी नौकरी के दौरान वह किसी तरह का जातीय बंधन या बोझ महसूस नहीं करती हैं, अगर किसी भारतीय से उनका सामना ना हो जाये। ‘एेंट्स अमंग एंलिफेंट्स: एन अनटचेबल फेमिली एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया’ उनकी पुस्तक का पूरा नाम है। इसमें गिडला परिवार के संघर्ष की दास्तां हैं। इसमें ऊंची और अमीर जातियों की सत्ता और उनके सामाजिक पहरुओं की धौंस से उपजा दर्द है। दलित-मलिन परिवार की अवचेतना का सारा मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना उनकी किताब से खुलता है।

गिडला के विचार

संसार के सच को सुजाता अपनी संपूर्ण वैचारिकी में सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में रखते हुए परखती हैं। उनके भीतर दहशत किस कदर घर बैठी है, यह सोचा जा सकता है जब वह कहती हैं- “यह बीजेपी कार्यकर्ताओं का झुंड था जिसमें पूरा का पूरा रेला ब्राह्मणों का था…।” यह उनकी पहली प्रतिक्रिया थी जब वह बेंगलुरु में टाइम्स ऑफ़ इंडिया के साहित्य समारोह में पहुंचीं। बात इसी साल के फरवरी की है। वह “लेखकों पर हमले” विषयक चर्चा में शामिल होने के लिए बुलाई गईं थीं।

सुजाता का केरल के कुछ दलित दलित युवकों से सामना हुआ तो उन्होंने कहा, “अगर किसी दलित पादरी पर हमला हुआ है तो तुम ढाल की तरह क्यों नहीं खड़े हो सकते? अगर मुसलमान के लिए ख़तरा है तो तुम लोग क्यों नहीं उनके लिए सुरक्षा दीवार बन जाते हो।” सुजाता गिडला कहती हैं, “भारतवासी दो टूक बात करने पर असहज हो जाते हैं। एक शख्स जो मेरे पिता की उम्र के होंगे, उनके साथ मैं आंबेडकर की राजनीति को लेकर बात कर रही थी, उनके सामने मैंने कई तर्क रखे तो, वे चर्चा से भाग गये। लेकिन यह राजनीति है, मुझे विवाद पैदा करने का पूरा हक है।”

अपनी पुस्तक के तेलुगू अनुवाद विवाद से भी सुजाता के विचार खुलते हैं। वह कहती हैं कि इसमें मुश्किल इसलिए खड़ी हुई थी कि “मेरे मामा केजी सत्यमूर्ति (पीपुल्स वॉर ग्रुप के सह-संस्थापक) को पार्टी से इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जाति से जुड़े अहम् सवाल उठाये थे। हैदराबाद के वामपंथी उनको पसंद नहीं करते थे। ब्राह्मणों का एक गिरोह है जो वहां अपने को संस्कृति, साहित्य और राजनीति का पहरुआ कहता है। आंध्रप्रदेश में जो कोई भी विचार लोगों तक पहुंचता है वह इनसे होकर जाता है। ये सब लोग निश्चित ही नहीं चाहते थे कि मेरी किताब का अनुवाद हो। आंध्र के प्रकाशक ‘प्रिज्म’ वाले मेरी पुस्तक का तेलुगु में अनुवाद करने के सिलसिले में हार्पर कोलिन्स (मूल पुस्तक के प्रकाशक) के पास पहुंचे थे। लेकिन आख़िरकार वे (वाम गुट) अपनी बातों से मुकर गये, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो बेमतलब बहाना बनाने लगे और कहा कि अनुवाद से पुस्तक की मूल भावना खो जाएगी, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते।”

सुजाता का मानना है कि आंध्र प्रदेश के कम्युनिस्ट समझते हैं कि उन्होंने के.जी. सत्यमूर्ति का नामोनिशान मिटा दिया है। इसलिए वह नहीं चाहते कि किताब तेलुगू में आये क्योंकि पुस्तक के.जी. सत्यमूर्ति के ही जीवन और उनके इर्दगिर्द के माहौल पर लिखी गई है। दूसरी परेशानी उनकी यह है कि वे सोचते हैं कि पुस्तक की लेखक (सुजाता) एक दलित है और जिसे दुनिया भर में प्रशंसा मिल रही हैं- इसलिए वे ईर्ष्या भी कर रहे हैं।

सुजाता का कहना है कि उनसे लोग पूछते हैं कि वह एक पूंजीवादी व्यवस्था वाले अमेरिका क्यों भाग गईं? मेरा कहना है एक तो मैं भागी नहीं हूं और दूसरा कि भारत भी कोई समाजवाद का स्वर्ग नहीं है। कम से कम अमेरिका में महिलाओं को भारत से कहीं अधिक आजादी है। सुजाता समाज और जातियों पर अन्याय को लेकर काफी चिंतित रहती हैं। वह कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूं जो इस अन्याय के बारे में जानती हूं। और तमाम लोग भी इसे जानते और इसके बारे में सोचते हैं। यह हमें शारीरिक तौर पर भी प्रभावित करता है। मैंने पार्टी छोड़ दी लेकिन राजनीति मेरे साथ रहती है। जब मैं अमेरिका गई तो भाग्यशाली थी कि मैंने कई अन्य के विचारों को भी नजदीकी से जाना और अब मैं तुलनात्मक रूप से चीज़ों की आलोचना कर पाती हूं। मुझे मालूम है कि मेरी राजनीति क्या है। साथ ही यह भी मुझे पता है कि मैं यहां (भारत में) कम्युनिस्टों के विरोध में क्यों खड़ी हूं।

पहले लोग अपनी जाति बताने में डर महसूस करते थे। वह अपनी जाति बताने से बचते थे। अब बेधड़क कह सकते हैं कि ‘मैं अछूत हूं’, ‘मैं एक माला हूं’। यह साहस मेरी पीढ़ी में नहीं था। मैंने पहली बार 2005 में बड़े गर्व से लेकिन कुछ हिचकिचाहट महसूस करते हुए अपनी जाति बताने का साहस किया, जब एक यात्रा के दौरान किसी भारतीय महिला ने मेरी जाति के बारे में पूछा। बीएसपी (बहुजन समाज पार्टी) ने दलितों के लिए कुछ खास नहीं किया लेकिन उसने इतना साहस तो दिया ही है कि मनुवादी और सवर्ण को आज भारत में नाम लेकर ललकारा जा सकता है। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों के अधिनायकवाद को चुनौती दी जा सकती है।

यह भी पढ़ें : बौद्ध दर्शन को पराजित करने के लिए रची गयी गीता

सुजाता गिडला महात्मा गांधी का नाम लेते हुए आक्रोश में आ जाती हैं। उनके मुताबिक, महात्मा गांधी जाति व्यवस्था को महज संवारना चाहते थे। वह पूछती हैं कि कोई भी गांधी को जाति-विरोधी कैसे कह सकता है? वह जातिगत व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे। जाति व्यवस्था के नाम पर वह जुबानी जमा खर्च करते थे और जातियों से उनका प्रेम सिर्फ दिखावटी था। गांधी ने अछूतों के उत्थान की बात सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि अंग्रेज हुकूमत के समय सियासत में हिंदुओं को मुसलमानों के मुकाबले अपने प्रतिनिधित्व को बहुमत में दिखाना था। सुजाता का कहना है कि कोई भी असली अछूत आसानी से समझ सकता है कि गांधी की असली मंशा क्या थी?

रोहित वेमुला प्रसंग की बात छिड़ने पर सुजाता कहती हैं कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। वह (विश्वविद्यालय प्रशासन) चाहते हैं कि दलित जहां पर हैं वहीं रहें, गांवों में मेहनत मजदूरी करते रहें। मैंने वहां दाखिला परीक्षा दी। मेरा नाम दूसरे स्थान पर था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया। फेल करने का कोई आधार नहीं था। लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बहुत वैयक्तिक तरीके से आंखों में आंखें डालकर देखा। उन्होंने मेरे माथे की तरफ देखा जिसमें बिंदी नहीं थी। जाहिर है, बिंदी ना होने का मतलब है (उनके लिए तो इसका एक ही अर्थ है) कि मैं ईसाई हूं। आंध्र में ईसाइयों को अछूतों के बराबर माना जाता है।

सुजाता का कहना है कि आंबेडकर अछूतों के नेता थे। उन्होंने अपना जीवन अछूतों के लिए समर्पित किया था। वह खुद भी और लोग भी जानते हैं कि उन्होंने अछूतों के लिए कानून बनाए। वह अछूतों को समाज की कुरीतियों से मुक्त करना चाहते थे। गांधी उनके नेतृत्व पर अतिक्रमण करना चाहते थे। गांधी ने अछूतों और मुसलमानों सहित भारत के सभी वर्ग के लोगों के नेतृत्व का दावा करना चाहा। यही एक बात थी कि आंबेडकर और गांधी के बीच एक तरह की खींचतान और मनमुटाव था। आख़िर अछूतों का असली नेता कौन है?

भारत की जातियों की पेशेगत मज़बूरी के लिए गिडला हिंदू समाज के पूरे तंत्र को दोषी मानती हैं। गिडला का कहना है कि जाति की बातें, पेशे से जुड़ी बातें भी हैं। लाशें ढोना, जूतों और चमड़े के सामान के लिए टेनरी में काम करना, साफ-सफाई…। ये दलित जातियों पर थोपे हुए व्यवसाय हैं। इनको भला कौन करना चाहता है?

इंटरव्यू करने वाले एक आक्रामक अमेरिकी पत्रकार ने गिडला से कहा कि आप बहुत चालाक भारतीय लगती हैं जो सिस्टम को लेकर रक्षात्मक हैं और उसके प्रति क्षमाप्रार्थी भी…। इस पर गिडला ने कहा कि सबसे पहले तो (कुछ हद तक) जो बुज़दिल लोग हैं जो कहेंगे कि जाति जैसी कोई चीज़ है ही नहीं और कुछ कहेंगे जात आपकी योग्यता से होती है। जो कोई बुद्धिमान है, वह ब्राह्मण बन सकता है- ये पूरी तरह से बकवास है क्योंकि जाति आपकी जन्म से है। लेकिन कुछ लोग वास्तव में जैसे किसी पाठक ने कहा कि जातियां समाज में रंग भरती हैं। विभिन्न जातियां इसे दिलचस्प बनाती हैं। सवाल ये बनता है कि ऐसा कहने वाला शख्स बदलाव के लिए खुद क्यों नहीं अछूत या उस जाति का हिस्सा बन जाता है। अगर वो वाकई में यही चाहता है जो वह कह रहा है।

एक तीखे सवाल पर गिडला कहती है, “यदि आप मेरे जैसे पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल मेरे जैसे अछूत जैसे दिखते भी नहीं हैं तो आपके पास विकल्प हैं। आप लोगों से सच्चाई बता सकते हैं लेकिन इसकी वजह से आपको समाज से निष्कासित होना पड़ सकता है, आपका समाज में उपहास उड़ सकता है, आपको प्रताड़ित किया जा सकता है और यहां तक कि आप खुदकुशी करने को मजबूर हो सकते हैं। जैसा कि आजकल भारत के विश्वविद्यालयों में आम हो चला है। या अगर आप पर यकीन ना किया जाए तो आप झूठ बोल सकते हैं। वो आपकी किसी और तरीके से ठीक से जाति जानने की कोशिश करेंगे। वो आपको कुछ सवाल पूछ सकते हैं: जैसे कि “क्या आपका भाई शादी में घोड़ी पर चढ़ा था? क्या उसकी पत्नी ने लाल साड़ी पहनी थी या फिर सफेद? वो अपनी साड़ी कैसे ओढ़ती हैं? क्या आप गोमांस खाते हो? आपका परिवार का कुलदेवता कौन है? “वे आपकी जाति जानने के लिए आपके घर वालों से भी पूछताछ भी कर सकते हैं।

सुजाता का सफ़र

काकीनाडा के बचपन के दिनों को लेकर सुजाता का कहना है कि वह बहुत भोली और उत्साही थी। “मेरे माता-पिता दूसरों की तुलना में बहुत उदार थे। उन्होंने हमें बड़ों के सामने वैसा झुककर नमस्कार करना नहीं सिखाया जो एक तरह के सख्त संस्कारों की बेड़ियों में जकड़े परिवारों में होता है। मेरे पिता हौसला अाफजाई करते थे। उन्होंने मेरे लिए दुपहिया खरीदा। उस समय काकीनाडा में बहुत कम बच्चों के पास दुपहिया था। वह मेरे लिए मोपेड खरीदना चाहते थे। मेरा भाई मुझे लेकर बहुत गौरवान्वित रहता था कि मैं किस तरह वेस्पा स्कूटर से सरपट सवारी करती हूं। उसके दोस्त मुझे लेकर बातें बनाते थे। अपने दोस्तों से भाई कहता था- मेरी बहन की स्टाइल सबसे जुदा है।” मैं अपने पिता की करीबी रही। मेरे पिता असाधारण रूप से दयालु इनसान थे। संवेदनशील और रोमांटिक भी। उनकी मृत्यु के बाद एक स्थानीय पेपर ने उनकी याद में लिखा कि वह एक ऐसे शख्स थे जो अपने होने पर, अपने पूरे अस्तित्व पर हंस सकते थे। लेकिन इसकी पूरी कहानी बताने के लिए अब वह नहीं थे। परिवार से पिता के ऊपर एक बड़ा दबाव था कि डरपोक ना बनें। जो अपनी बीबी की पिटाई ना कर दे, वह उन दिनों डरपोक समझा जाता था।

बाइस साल की उम्र तक सुजाता गिडला धाराप्रवाह तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल सकती थीं। वह तेलुगू माध्यम स्कूल में पढ़ीं। उनका कहना है, “मेरे पिता, मां से इस बात पर सख्त नाराज थे कि हमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं भेजा गया। लेकिन हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था। हमारे घर में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि माता-पिता हमें सिखाएं। लेकिन पिता हमारे लीविंग रूम में पढ़ाते थे और और हम उनके चारों ओर कूदते फांदते थे। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा हालांकि मेरे पास अंग्रेजी में बोलने का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन यह मुझे तब यह सीखना ही पड़ा जब मैं अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गई।

बताते चलें कि गिडला बचपन और किशोरावस्था में अपने मामा सत्यमूर्ति के संघर्ष से प्रेरित थीं और इसके चलते वह पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) की छात्र विंग में शामिल हुईं। वह उस समय वारंगल में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी मास्टर डिग्री कर रही थीं। यहां दलितों को फेल करने वाले एक घोर जातिवादी प्रोफेसर के खिलाफ आवाज उठाने पर उनको तीन महीने की जेल हुई। गिडला को पीटा गया और उनके नाखूनों के नीचे पिन चुभोई गई। हालांकि इसके बाद वह सक्रिय राजनीति से अलग हो गईं क्योंकि इसके बाद उनका चयन आईआईटी मद्रास और फिर अमेरिका में रिसर्च फैलो के तौर पर हो चुका था।

किताब में क्या है

सुजाता गिडला ने अपनी पुस्तक में क्रांतिकारी के.जी. सत्यमूर्ति के बारे में बताया है। सत्यमूर्ति ने चारू मजूमदार के बाद भारत में माओवादी संघर्ष के लिए हथियार पैने करने में, उसके लिए आंदोलन का धरातल मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सत्यमूर्ति की बहन मंजुला यानी सुजाता गिडला की मां और घर के अन्य लोगों के बारे में भी उनकी किताब बहुत कुछ कहती है। पुस्तक में ‘सत्यम’ के कई जगह उल्लेख और कई प्रसंग हैं। कहते हैं कि सत्यमूर्ति को तेलुगू साहित्यिक दायरे में शिव सागर के तौर पर भी जाना जाता था। बीती सदी के आठवें दशक के उत्तरार्ध में उन्हें पीपुल्स वार ग्रुप यानी, पीडब्लूजी ( अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी- माओंवादी) कहा जाता है, जब तक उससे निष्कासित नहीं कर दिया गया तब तक किसी को पता नहीं था कि वो दलित पृष्ठभूमि से हैं। 1931 में पैदा हुए सत्यमूर्ति का बहुत ही अभावग्रस्त स्थितियों में 2012 में देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत तेलुगू क्षेत्र के रक्त-रंजित संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुजाता ने किताब में लिखा है, “मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं अछूत हूं। यह एक ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी मां को अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत पड़े। दलितों को मुख्य गांव की सीमाओँ से लगते इलाकों में रहना होता है। उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित है। दलितों को पेयजल के स्रोतों के पास जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें हिंदुओं के बगल में बैठने या उनके खाने-पीने वाले बर्तनों को छूने की अनुमति नहीं है। ये और इस जैसे हजार तरह के प्रतिबंध हैं जो दलितों पर थोपे गये हैं। सामाजिक असमानता को देखने के कई तरीके हो सकते हैं लेकिन जातियों को उनके पेशे से उनको ज्यादा जल्दी पहचाना जा सकता है। ब्राह्मण और पुजारी एक पांत में, कुम्हार, कारपेंटर, धोबी किसी और पांत में कई तबके इनके बीच या इनके नीचे…”।

कुल मिलाकर सुजाता अपने पूर्वजों की जीवन यात्रा को पुस्तक में इसलिए उकेरती हैं कि ताकि संसार जान सके कि सम्मानजनक जीवन के लिए किसी दलित को कितना संघर्ष करना पड़ता है जिसमें उनका परिवार और वह (सुजाता) पहले ईसाई धर्म को अंगीकार करती हैं और फिर नक्सलवादी आंदोलन का हिस्सा बनती हैं, उसमें शिरकत करती हैं।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में, हैदराबाद से लेकर दूसरे तमाम शहरों में सुजाता गिडला के योगदान को के.जी. सत्यमूर्ति के संघर्षमय जीवन से जोड़कर देखा जाता है। और ऐसा इसलिए भी कि सुजाता गिडला के परिवार का रहन&सहन ठेठ दलितों जैसा नहीं रहा था। उनकी पुस्तक में इसीलिए तात्कालिक छवियां दिखती जरूर हैं लेकिन उनका मूल चित्र उनके पूर्वजों की यात्रा में है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि सांगठनिक प्रतिबद्धता से अलग होने और वामपंथियों को लेकर सुजाता के विरोधी सुर के चलते सुजाता गिडला के योगदान पर माओवादी और अन्य वामपंथी बात नहीं करना चाहते। हमने हैदराबाद की वरिष्ठ पत्रकार सुलेखा से कुछ जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने बताया, “हां उनके बारे में लोग यहां कुछ भी कहने से कतराते हैं और जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने को इस योग्य नहीं समझती कि सुजाता के योगदान पर बोल सकूं।”

अंग्रेजी कला समीक्षक डॉक्टर गीता का कहना है कि सुजाता का लेखन भारत में एक ईसाई दलित के संस्मरण का ऐसा बड़ा वृतांत हैं जो छुआछूत के जहर और आधुनिक भारत का अमानवीय चेहरा दिखाता है।

इस संवाददाता ने हिंदी कवि और पत्रकार शिव प्रसाद जोशी ने सुजाता गिडला पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी। वह पिछले काफी समय से जयपुर में हैं और संभवतया जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सुजाता गिडला के कार्यक्रम शामिल हुए थे। उन्होंने प्रतिक्रिया दी- “ सुजाता समकालीन दलित चेतना की एक प्रखर आवाज बन कर उभरी हैं। संयोग से दक्षिण में दलित अस्मिता को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण काम हुआ है। मराठा दलित लड़ाई के कमोबेश समांतर ही कहिये। दलित सहित्य में भी दक्षिण का प्रभावी हस्तक्षेप है। सुजाता अपनी बेबाकी और तीक्ष्ण वैचारिकता के लिये मशहूर हैं। लेकिन उनकी उत्तर आधुनिकता पूरी तरह से उत्तर मार्क्सवाद से शायद नहीं जुड़ती है। ये भी सही है कि जितना स्पष्ट वो वेमुला मामले पर रही हैं, जिग्नेश मेवाणी को लेकर उन्हें कुछ संकोच है। मेवाणी के आन्दोलन की उन्होंने आलोचना की है। यह थोड़ा चौंकाता है। उन्हें उस अन्दोलन को खारिज नहीं करना चाहिये। कुल मिलाकर दलित राजनीति के विचलन को खुलकर जाहिर करने में समकालीन समय में सुजाता अग्रणी हैं।”

यह भी पढ़ें : तीन शहीद : भगत सिंह की शहादत पर डॉ अांबेडकर का संपादकीय लेख

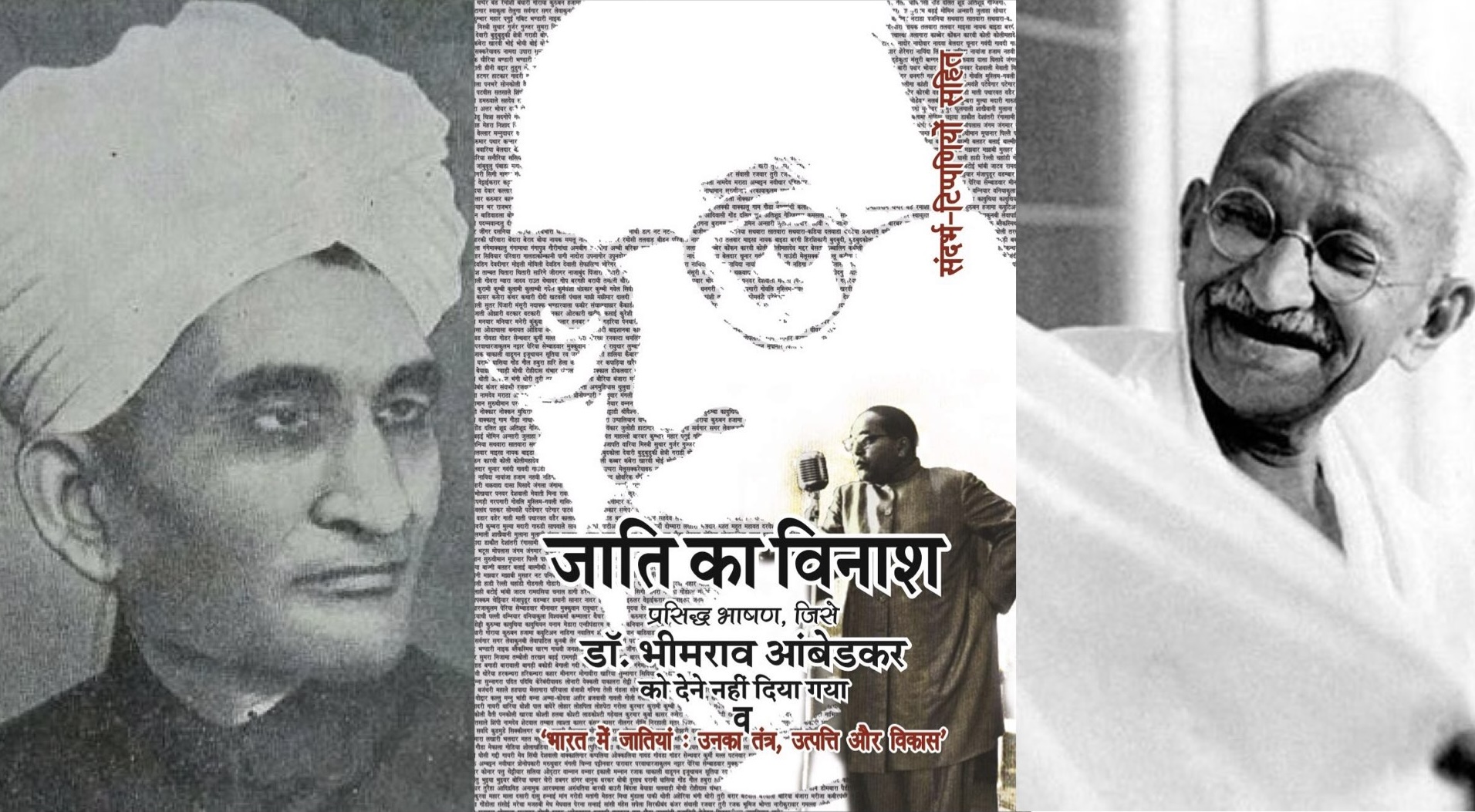

सुजाता गिडला हमेशा जोर देकर कहती रही हैं कि भारत में आप इस बात से बिल्कुल नहीं बच सकते कि आपकी जाति क्या है? देखा जाए तो यह वास्तव में उनका वक्तव्य नहीं बल्कि मूल सवाल भी है। एक सवाल यह भी है कि ‘एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ में जाति उच्छेदन के जो सूत्र आंबेडकर ने भारतीय समाज को दिये, वे फलीभूत क्यों नहीं हुए। आज के दलित-बहुजन आंदोलन व राजनीति में जाति के उच्छेद का प्रश्न कहां और किस रूप में है, इसका मूल्यांकन भी जरूरी है।

(कॉपी एडिटर : नवल/सिद्धार्थ)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें :