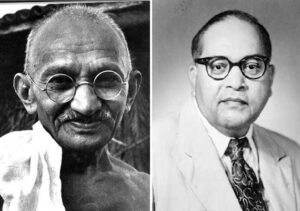

मोहनदास करमचंद गांधी (2 अक्टूबर 1869 – 30 जनवरी 1948) की जिस व्यक्तित्व से निरंतर वैचारिक, राजनीतिक और नैतिक टकराहट होती रही, उस व्यक्तित्व का नाम डॉ. भीम राव आंबेडकर (14 अप्रैल, 1891 – 6 दिसंबर, 1956)। दोनों के पास भारत के भविष्य के भारत के निर्माण का एक मुकम्मल स्वप्न था। जिसके प्रति दोनों पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। दोनों आधुनिक भारत के ऐसे व्यक्तित्व थे, जो एक साथ चिंतक, विचारक,नेता और संघर्षशील कार्यकर्ता थे। जहां गांधी का यह मानना था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता से भारत की मुक्ति सबसे बड़ा कार्यभार है, यही भारत की समस्याओं की मूल जड़ है। वहीं आंबेडकर का मानना था कि वर्ण-जाति की व्यवस्था से मुक्ति का संघर्ष ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था से मुक्ति के संघर्ष जितना ही जरूरी और महत्वपूर्ण है और दोनों संघर्ष एक साथ चलाया जाना चाहिए। वर्ण-जाति व्यवस्था को ही वे ब्राह्मणवाद कहते थे। जहां गांधी आदर्श समाज के रूप में रामराज्य की कल्पना करते थे, वहीं आंबेडकर बुद्ध से प्रेरणा लेते हुए स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर आधारित भारत के निर्माण का स्वप्न देखते थे। दोनों नैतिक प्रेरणा के लिए धर्म की आवश्कता महसूस करते थे, लेकिन जहां अन्य धर्मों को सम्मान देते हुए गांधी हिदू धर्म को अपने नैतिक प्रेरणा का स्रोत मानते थे, वहीं आंबेडकर हिंदू धर्म को पूर्णतया खाारिज करते थे। गांधी के धर्म में ईश्वर और आस्था के लिए जगह थी, जबकि आंबेडकर बुद्ध धम्म के रूप में एक ऐसे धर्म की बात करते थे, जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी और जिसमें आस्था नहीं बल्कि तर्क धर्म के केंद्र में था।

लंबे समय तक गांधी वर्ण-व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों का समर्थन करते रहे, बाद में उन्होंने अस्पृश्यता के साथ जााति व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया और अन्तरजातीय विवाहों का भी समर्थन करने लगे, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक वे वर्ण-व्यवस्था का समर्थन करते रहे। इसके विपरीत आंबेडकर वर्ण-व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों को एक-दूसरे का पर्याय मानते थे और उनका कहना था कि गांधी वर्ण-व्यवस्था का समर्थन करके जाति व्यवस्था के पक्ष में ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था निकली है। गांधी अछूत प्रथा के खिलाफ संघर्ष करते रहे, आंबेडकर कहते थे कि छुआछूत का खात्मा वर्ण-जाति व्यवस्था के खात्मे के बिना नहीं हो सकता है।

उम्र में भले ही गांधी आंबेडकर से करीब 23 वर्ष बडे थे, लेकिन भारत में दोनों के संघर्षों की शुरूआत कमोवेश एक साथ ही होती है। गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आते हैं जबकि उनकी उम्र करीब 46 वर्ष है और 1921 में कांग्रेस बागडोर संभालते हैं। आंबेडकर 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पी-एच.डी की डिग्री प्राप्त करके वापस भारत आते हैं और 1918 में वर्ण-जाति व्यवस्था के खिलाफ अपने संघर्षो की शुरूआत तब करते हैं, जब वे नागपुर में शोषित वर्गो के सम्मेलन में शिरकत करते हैं। भारत में संघर्षों की शुरूआत के साथ ही गांधी के निशाने पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है, तो आंबेडकर के निशाने पर वर्ण-जाति व्यवस्था है। गांधी और आंबेडकर दोनों अपने संघर्षों की शुरूआत सत्याग्रह से करते हैं। गांधी अपने संघर्षों की शुरूआत 1918 में चम्पारण सत्याग्रह से करते हैं, तो आंबेडकर महाड़ सत्याग्रह से।

गांधी नमक सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं, तो आंबेडकर महाड़ सत्याग्रह के लिए। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए आंबेडकर ने यह सत्याग्रह किया था। नमक सत्याग्रह की शुरूआत 12 मार्च 1930 को हुई। 12 मार्च, 1930 में गांधी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। महाड़ सत्याग्रह अछूतों के पानी पीने अधिकार के लिए था, तो नमक सत्याग्रह नमक बनाने के भारतीयों के अधिकार के लिए था। महाड़ सत्याग्रह हजारों वर्षों की वर्ण-जाति श्रेष्ठता को चुनौती था, तो नमक सत्याग्रह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चुनौती था। महाड़ सत्याग्रह के साथ ही आंबेडकर और गांधी के बीच वैचारिक संघर्षों की मुखर शुरूआत हो जाती है। गांधी महाड़ सत्याग्रह को दुराग्रह कह कर उसकी आलोचना करते हैं।फिर दोनों की मुलाकात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुई, जहां दोनों व्यक्तित्वों के बीच तीखी बहस हुई। गांधी ने इस सम्मेलन में कहा कि वे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, आंबेडकर ने उनका प्रतिवाद करते हुए कहा कि गांधी सिर्फ सवर्णों का प्रतिनिधित्व करते है, वे अछूतों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसी सम्मेलन में आंबेडकर ने अछूतों के लिए भी मुसलामनों और सिक्खों की तरह ही पृथक निर्वाचक मंडल और दोहरे मतदान के अधिकार की मांग रखी, जिसका गांधी ने तीखा विरोध किया। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने आंबेडकर की मांग को मान लिया।

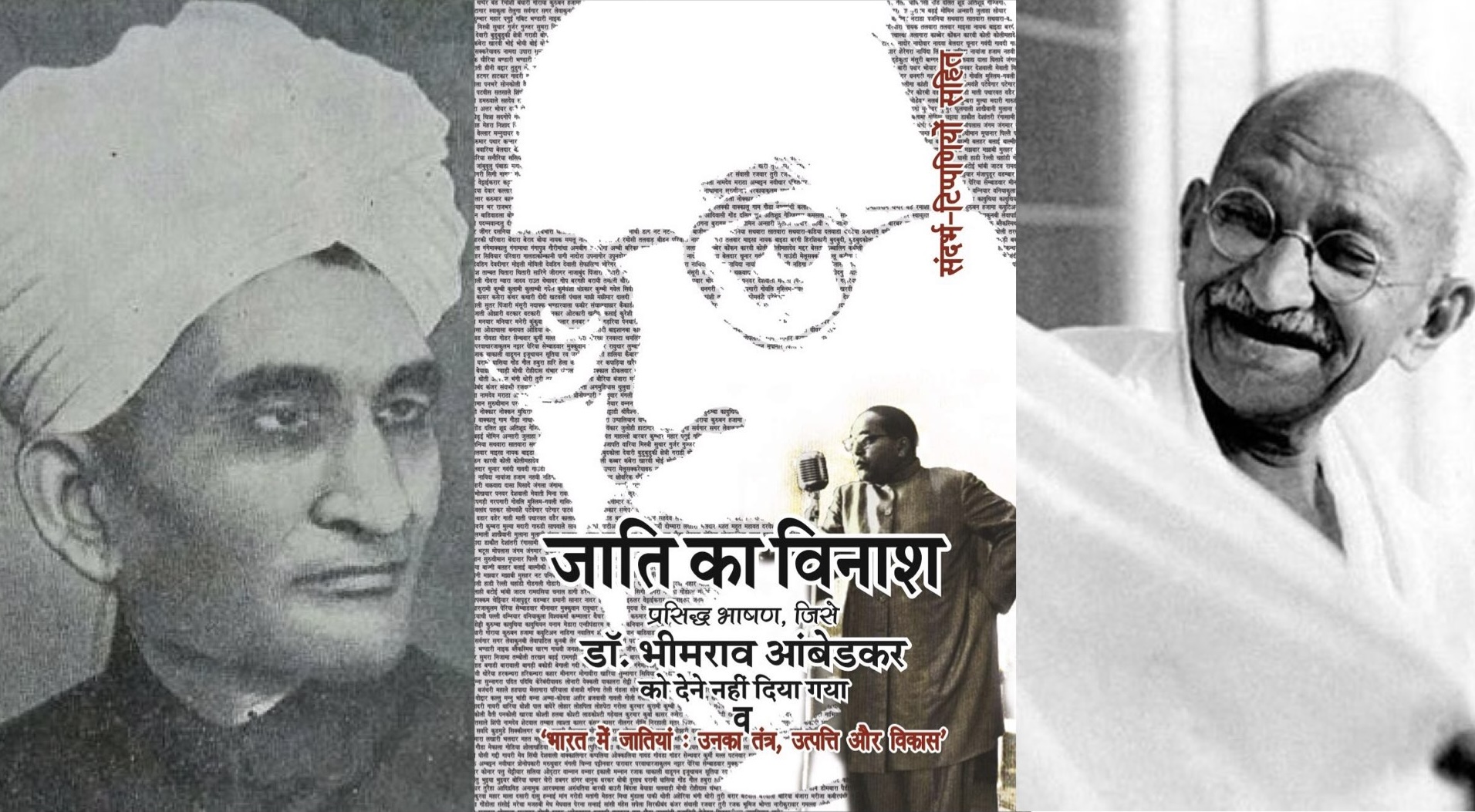

अछूतों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद आंबेडकर को गांधी के साथ 24 सिंतबर 1932 को पूना पैक्ट करना पड़ा। आंबेडकर ने परिस्थितिजन्म कारणों से पूना पैक्ट कर तो लिया, लेकिन कभी भी इसके लिए वे गांधी को माफ नहीं कर पाए। उन्होंने कई अवसरों पर यह कहा कि इस समझौते ने अछूतों की राजनीतिक रीढ़ तोड़ दी। पूना पैक्ट के बाद गांधी अछूतोद्धार के कार्यक्रम में जोर-शोर से लग गए। गांधी और आंबेडकर के बीच एक तीखी टकहराहट आंबेडकर की किताब ‘जाति का विनाश’ आने के बाद हुए। उन्होंने इस किताब पर बड़ी टिप्पणी अपने अखबार ‘हरिजन’ में लिखी। जिसमें उन्होंने वर्ण-व्यवस्था का पक्ष लिया और हिदू धर्म पर आंबेडकर के हमले को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही ‘जाति का विनाश’ किताब को हर भारतीय को पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि डॉ. आंबेडकर हिंदुत्व के लिए चुनौती हैं। गांधी आंबेडकर को हिंदुत्व के लिए चुनौती मानते थे, तो आंबेडकर उन्हें हिदुत्व के रक्षक के रूप में देखते थे।

दोनों व्यक्तित्वों के बीच हिदू धर्म और वर्ण-व्यवस्था को लेकर निंरंतर वाद-विवाद-संवाद चलता रहा।

(कॉपी संपादन : एफपी डेस्क)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। हमारी किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति, सामाज व राजनीति की व्यापक समस्याओं के सूक्ष्म पहलुओं को गहराई से उजागर करती हैं। पुस्तक-सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in