भारत की आत्मा पर एक गहरी विभाजक रेखा खिंची हुई है। हममें से जो इस रेखा को मिटा सकते हैं वे या तो इसका आस्तित्व ही स्वीकार नहीं करना चाहते या फिर हमने यथास्थिति को स्वीकार कर लिया है।

सन 1993 की सर्दियों में मुझे इस विभाजक रेखा का आस्तित्व नकारने की प्रवृति में एक पतली सी दरार पहली बार नज़र आई। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 8 से 10 जनवरी तक इंडियन बोर्ड प्रेसिडेंटस इलेवन और भारत के दौरे पर आई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के बीच तीन-दिवसीय मैच होना था। उस मैच में मैंने जो कुछ देखा, उसने जाति और उसके निहितार्थो के प्रति मेरे नजरिये को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसने मुझे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में की गई आरक्षण की व्यवस्था – जो गहरे विवादों और कटु बहस का विषय रही है – को देखने का एक नया नजरिया दिया। सकारात्मक भेदभाव की यह व्यवस्था न केवल हममें से अधिकांश सवर्णों को आक्रोशित करती आई है बल्कि उसका प्रयोग जातिगत हिंसा ओर दमन को और तीव्र करने के लिए एक बहाने के तौर पर किया जाता रहा है।

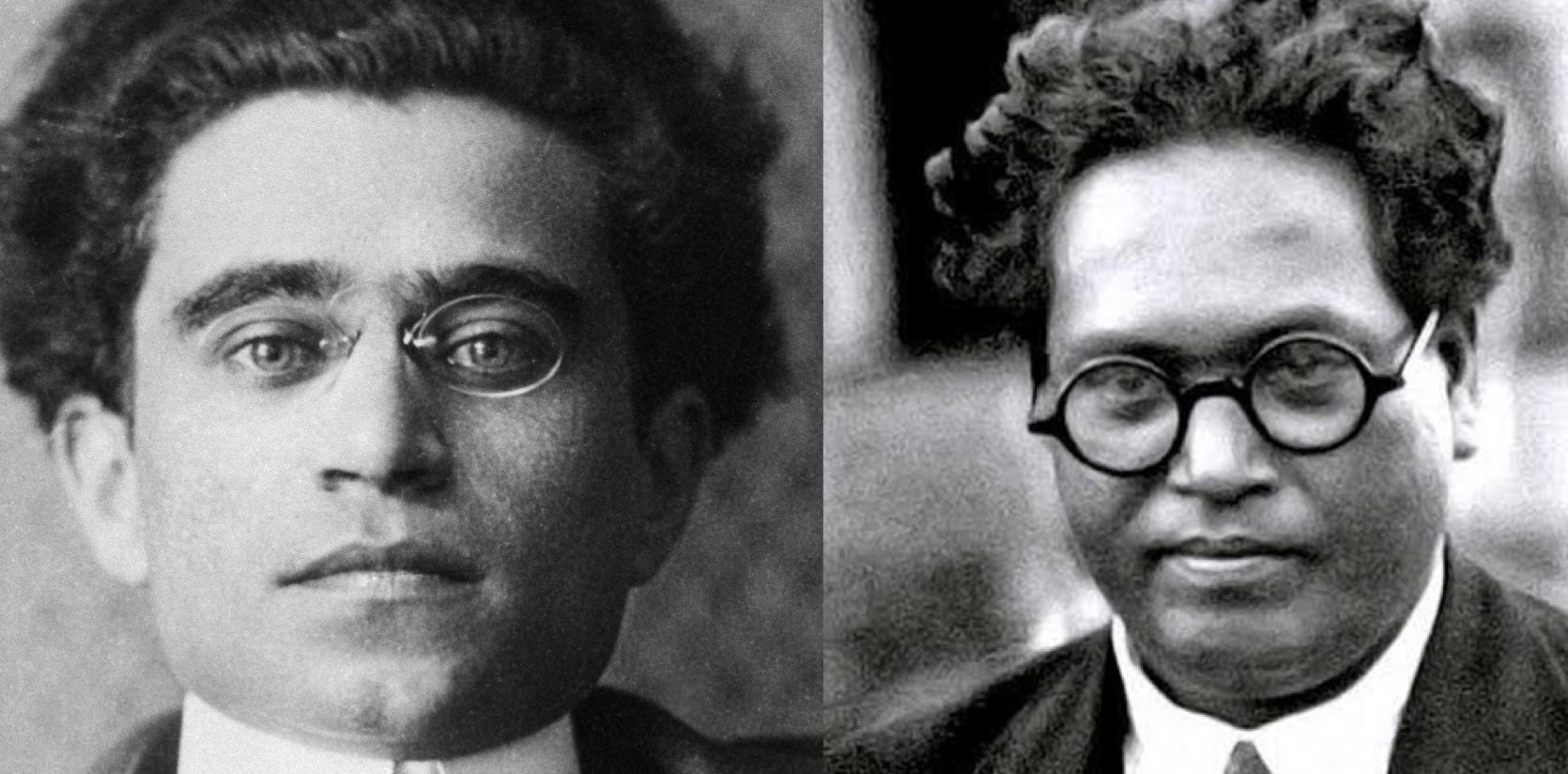

जब विनोद काम्बली को दिखा ही दी गई थी उनकी जातिगत औकात

मेरे जैसे 13 साल के क्रिकेट के दीवाने के लिए, मेरे शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच को देखने का मौका एक सपने के पूरे होने जैसा था। मैच बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। लोग तो भारत के विलक्षण क्रिकेट खिलाडी विनोद काम्बली, जो उस समय 21 साल के थे, को एक्शन में देखने के लिए वहां जुटे थे। जूनियर क्रिकेट मैचों में काम्बली और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी के चमकदार प्रदर्शन के किस्से मशहूर थे और लखनऊ में होने वाला यह मैच एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काम्बली के प्रवेश के ठीक पहले के अभ्यास मैच की तरह था। उसके तुरंत बाद उन्हें इंग्लैंड के साथ क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम की ओर से खेलना था (इस श्रृंखला के मुंबई में आयोजित तीसरे मैच में उनके दोहरे शतक ने भारत को जीत दिलवाई)।

बहरहाल, लखनऊ में मैच शुरू हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाज़ी की और काम्बली ने एक के बाद शानदार कवर ड्राइव मारने शुरू किये, जो केवल उनके जैसे खब्बू बल्लेबाज़ के बस की ही बात थी। जल्दी ही हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम के गुयाना मूल के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज़ कार्ल लुईस पर कुछ दर्शक फब्तियां कस रहे हैं। उन पर ‘कालू’ जैसी नस्लीय टिप्पणियां की जा रहीं थीं। श्याम वर्ण वालों का मखौल बनाना एक ऐसी कुत्सित मानसिकता बुराई है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई है। परन्तु फिर भी मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि एक ऐसे खेल – जिसकी हम लगभग पूजा करते हैं – का अंतर्राष्ट्रीय खिलाडी भी इस प्रवृत्ति का शिकार बन सकता है।

पर मुझे और बड़ा धक्का लगने वाला था। एक उठती हुई गेंद विनोद काम्बली के दाहिने हाथ में लग गई और उन्हें मैच से रिटायर कर दिया गया। यह संदेह था कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। काम्बली, जो तब तक 61 रन बना चुके थे, दर्द से बेहाल और निराश मन से पवेलियन की ओर लौट रहे थे। तभी भीड़ के एक हिस्से ने उनके साथ लगभग गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्हें आलसी और निकम्मा तो कहा ही गया, उनकी जाति (चम्भार/चमार) का नाम लेकर भी उन्हें अपमानित किया गया। हमारे देश के सबसे होनहार खिलाडी, जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्य के बतौर एक अभिजात क्लब का सदस्य था, को मामूली लोगों, जिनके इस दुस्साहस का स्रोत केवल उनके जन्म का संयोग था, ने काम्बली की कथित (निम्नतम) जातिगत पहचान के आधार पर उन्हें लांछित और अपमानित किया।

इस बात का कोई महत्व ही नहीं था कि काम्बली एक अत्यंत प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे।

एक मध्यमवर्गीय, शहरी, सवर्ण हिन्दू बतौर मैंने अनेकों बार अपने सवर्ण साथियों को यह डींग हांकते सुना है कि वे कभी किसी की जाति के बारे में न तो पूछते हैं और ना ही जानना चाहते हैं (सिवाय जब वे अख़बारों के वैवाहिक विज्ञापनों में से उपयुक्त वर/वधु की तलाश कर रहे होते हैं)। वे यह भी कहते हैं कि जातिगत भेदभाव गुज़रे ज़माने की चीज़ हो गई है या वह केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित है। परन्तु यदि आप गूगल में ‘दलित दूल्हा घोड़ी’ या ‘दलित ऑनर किलिंग या ‘दलित पानी के कुएं में ज़हर’ सर्च करें तो जो परिणाम आएंगे उनसे आपकी सभ्यता की पिछले 800 सालों की प्रगति पर आपका गर्व चूर-चूर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि यह प्रगति दरअसल, हमारे लिए सामूहिक शर्मिंदगी का सबब है।

बहुत कम लोग खुलकर यह स्वीकार करेंगे कि वे जातिगत भेदभाव का अंत नहीं चाहते। परन्तु वे अत्यंत मुखरता से यह ज़रूर कहेंगे कि जाति-आधारित आरक्षण से यह लक्ष्य हासिल नहीं होगा।

यह भी पढ़ें : कैसे हो जाति से मुक्ति?

मेरे सवर्ण साथियों के मन में आरक्षण को ले कर कई तरह की भ्रांतियां हैं। इस सन्दर्भ में मैं कुछ तथ्यों को सामने रखना चाहता हूं। आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ दो मुख्य तर्क दिए जाते हैं – पहला, इसके चलते योग्य लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और दूसरा, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए क्योंकि अभी “धनी दलित भी इस व्यवस्था का बेजा फायदा उठा रहे हैं।”

ये दोनों तर्क, दरअसल, परस्पर विरोधाभासी हैं। अगर हमें गरीबों के लिए आरक्षण से कोई परेशानी नहीं है तो जाहिर है कि हमें योग्यता को दरकिनार किये जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आख़िरकार, उस व्यवस्था में भी गरीब उम्मीदवारों को ‘योग्य उम्मीदवारों’ पर प्राथमिकता मिलेगी। इसका कुल मिलाकर अर्थ यह है कि हमें ‘नीची जाति’ के व्यक्ति का आगे बढ़ना नागवार गुज़रता है परन्तु हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी जाति का आदमी हमसे आगे निकल जाए। यह 100 प्रतिशत जातिवाद है।

हम इन दोनों तर्कों पर अलग-अलग विचार करेंगे। ‘योग्यता’ के निष्पक्ष आकलन के लिए ‘लेवल प्लेयिंग फील्ड’ ज़रूरी है। मान लीजिये कि एक वंचित परिवार का एक दलित बच्चा है, जिसे बचपन में न तो पीने का साफ़ पानी मिला, न उसके घर में बिजली की आपूर्ति नियमित थी और ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच थी। स्कूल में भी वह डरा-सहमा सा रहता था क्योंकि उसे आशंका रहती थी कि कहीं उसकी जाति के बारे में उसके सहपाठियों को पता न चल जाये। यह भी हो सकता है कि उसकी जाति के बारे में पता रहने के कारण उसे अपने साथियों की दादागिरी का सामना करना पड़ता हो और उसके साथ उसके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हों। क्या ऐसे बच्चे से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह अकादमिक क्षेत्र में झंडे गड़ेगा, वह भी तब जब हमारी व्यवस्था में रटने की क्षमता ही परीक्षाओं में प्रदर्शन का पर्याय होती है?

‘योग्यता’ के तर्क में एक और गड़बड़ है। किसी की योग्यता के बारे में हमारी राय का आधार कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होता बल्कि हम अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। अगर कोई सवर्ण किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाता है (हर साल लाखों सवर्ण आईआईटी जेईई में असफल होते हैं) तो उसकी असफलता को उसकी जाति से नहीं जोड़ा जाता। परन्तु अगर कोई दलित किसी परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे दलितों के अयोग्य होने का एक और प्रमाण मान लिया जाता है।

पुष्टि पूर्वाग्रह किस तरह काम करता है यह समझने के लिए आप केवल भारत में चिकित्सकों की लापरवाही से संबंधित मामलों का गूगल सर्च कर सकते हैं। अगर आप इन मामलों की पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से अधिकांश नहीं तो कम से कम बहुत से निजी अस्पतालों के होंगे। इन अस्पतालों के मालिक और इनमें काम करने डाक्टर – दोनों सवर्ण होते हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि सवर्ण डाक्टर अक्षम या अयोग्य होते हैं? कतई नहीं। परन्तु आपको बार-बार दलित डाक्टरों की अक्षमता और लापरवाही के किस्से सुना सुना कर यह विश्वास दिला दिया गया है कि दलित डाक्टर अयोग्य होते हैं।

एक अन्य मिथक, जो सवर्णों में व्याप्त है, वह यह है कि दलितों को शून्य अंक हासिल करने पर भी डिग्री दे दी जाती है। यह एकदम गलत है। आरक्षण के कारण, प्रवेश परीक्षाओं में उनका कट-ऑफ ज़रूर कम होता है परन्तु एक बार कॉलेज में दाखिला ले लेने के बाद सभी जातियों के विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बराबर अंक पाने होते हैं और उनके ग्रेड और श्रेणी निर्धारण की प्रकिया एक-सी होती है। निस्संदेह, दलित विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त बोझ यह होता है कि उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। भारत के अग्रणी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दलित विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की खबरें आती ही रहतीं हैं।

आरक्षण के विरुद्ध दूसरे तर्क में भी कोई दम नहीं है। वह तर्क यह है कि धनी दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए या आरक्षण का आधार केवल आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। देश में अनेक गरीबी उन्मूलन योजनायें चल रहीं हैं और अनेक की ज़रुरत है। परन्तु आरक्षण को गरीबी उन्मूलन योजना मानना गलत होगा। आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक स्थिति में सुधार लाना नहीं है। उसका उद्देश्य लोगों को धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कीमती चीज़ उपलब्ध करवाना है – सम्मान और प्रतिनिधित्व।

सन् 1993 में यदि विनोद काम्बली को अपमानित किया गया तो उसका कारण उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी। इसी तरह, आज जिन दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है वह इसलिए नहीं होता कि वे गरीब हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि हमारे समाज में सत्ता और जाति में सीधा सम्बन्ध है। चाहे वह मीडिया हो या सिनेमा; चाहे वह सरकार हो या न्यायपालिका या हमारी वामपंथी पार्टियां ही क्यों न हों – सभी में उच्च पदों पर सवर्ण हिन्दू विराजमान हैं। कोटा नीति का अलिखित परन्तु स्पष्ट उद्देश्य इस स्थिति को बदलना है – फिर चाहे तीसरी पीढ़ी के धनी दलित भी उससे लाभान्वित क्यों न होते हों।

एक अंतिम तर्क यह भी दिया जाता है कि जब 70 साल तक आरक्षण देने के बावजूद दलितों के हालात नहीं सुधरे हैं तो फिर इस नीति को समाप्त कर देना ही उचित होगा। यह तर्क देने वाले यह नहीं देखना चाहते कि सैकड़ों सालों तक विशेषाधिकारों का उपयोग करने, शिक्षा तक पहुंच होने, दुनिया की यात्राएं करने और कथित रूप से विकसित विचारों से लैस होने के बावजूद आज भी सवर्णों ने भेदभाव करना नहीं छोड़ा है। एनसीएईआर और यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेरीलैंड, यूएसए द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, हर चार में से एक भारतीय आज भी अछूत प्रथा का पालन करते हैं।

देश को बांटने वाली रेखा को मिटाने का एकमात्र तरीका है दलितों का उचित और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

हर फिल्म निर्देशक पा रंजीत, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गायिका गिन्नी माही, गायिका मिस पूजा, फिल्म निर्देशक नीरज घायवान, दलित कवि पद्मश्री नामदेव ढसाल और लेखिका सुजाता गिडला, कई युवा दलितों को मुख्यधारा में लाते हैं। किसी कॉलेज की फैकल्टी में हर नया दलित शिक्षक, किसी युवा विद्यार्थी की जातिगत प्रताड़ना की संभावना को कम करता है। गरिमा हासिल करने की यह यात्रा आरक्षण के कारण ही जारी है। पिच से पवेलियन की दूरी अधिक नहीं होती पर इसे पार करने में सदियां लग जातीं हैं।

(लेख इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 12 जुलाई को अंग्रेजी में पूर्व में प्रकाशित तथा यहां हम लेखक की अनुमति से हिंदी में प्रकाशित कर रहे हैं)

(संपादन : नवल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया