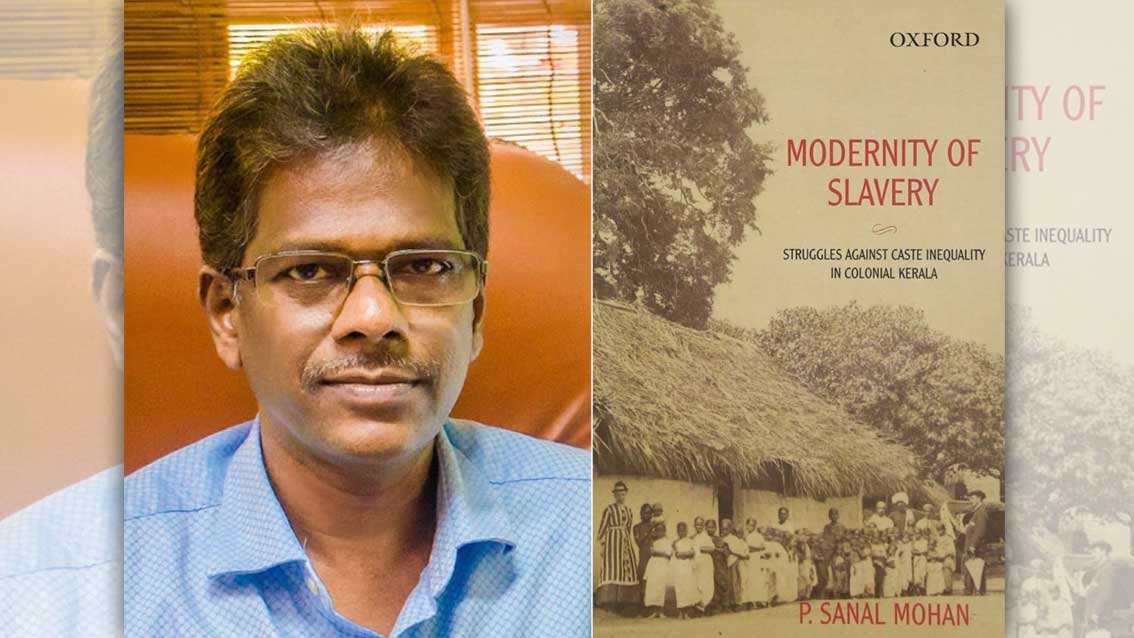

एक दलित इतिहासविद की दृष्टि में केरल का अतीत और वर्तमान

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टयम, केरल, में इतिहास के प्राध्यापक और बहुचर्चित पुस्तक ‘मॉडर्निटी ऑफ़ स्लेवरी: स्ट्रगल्स अगेंस्ट कास्ट इनइक्वलिटी इन कोलोनियल केरला’ के लेखक पी. सनल मोहन, फारवर्ड प्रेस से अपने विस्तृत साक्षात्कार के इस पहले भाग में बता रहे हैं कि उन्होंने केरल में गुलामी – जो बीसवीं सदी तक जारी रही – पर शोध करने का निर्णय क्यों लिया और किस तरह वे कुछ चौंकाने वाले निष्कर्षों पर पहुंचे।

आपने दलित ईसाईयों के इतिहास पर शोध करने का निर्णय क्यों और कैसे लिया? क्या इसके पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण थे?

यह सन् 1984 की बात है। मेरी एमए की पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी। उस समय, संयोगवश, मैंने ‘सबाल्टर्न स्टडीज’ पत्रिका के प्रथम खंड के अंकों में प्रकाशित कुछ लेखों और इसी विषय पर कुछ अन्य आलेख पढ़ा। यद्यपि ये लेख 1982 में प्रकाशित हुए थे परन्तु मुझे इन्हें पढ़ने का मौका कुछ सालों बाद मिला। मेरी नज़र कुछ दूसरे ऐसे लेखों पर पड़ी और मुझे लगा कि इनमें बहुत अच्छी सामग्री है। एमए के बाद मैंने एमफिल में दाखिला लिया और उस दौरान किसानों के आन्दोलन और उनकी लामबंदी के सम्बन्ध में मेरी कई लोगों से गहन चर्चा हुई। एमए में मैं आधुनिक इतिहास में विशेषज्ञता हासिल कर रहा था, इसलिए अंतिम वर्ष में मैंने एक विषय ‘भारत के कृषक आंदोलन’ को चुना। इसके चलते मैंने कृषक समुदायों के समाजशास्त्र और इतिहास पर बहुत कुछ पढ़ा। मेरी भी पृष्ठभूमि कुछ इसी तरह की है। मेरा परिवार सीमान्त किसान परिवार है। अतः मुझे लगा कि शोध के लिए एक बहुत उपयुक्त विषय होगा। और मैंने एमफिल में उसी विषय पर शोध किया। मैंने सबाल्टर्न अध्ययन और इतिहास लेखन पर कई दिलचस्प पुस्तकें पढ़ीं और इनमें से एक पुस्तक में धर्म का जिस ढंग से विश्लेषण किया गया था उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। वह पुस्तक थी रणजीत गुहा की ‘एलीमेंट्री आस्पेक्ट्स ऑफ़ पेज़ेन्ट इनसरजेंसी इन कोलोनियल एरा’। यह पुस्तक 1983 में प्रकाशित हुई थी परन्तु मुझे 1986 में पढ़ने को मिली। पुस्तक में कृषकों में चेतना, धर्म से उनके जुड़ाव आदि पर चर्चा थी। परन्तु उस समय भी मेरा इस तरह का शोध करने का इरादा नहीं था।

परन्तु कुछ समय बाद मुझे लगा कि दलितों की दृष्टि से धर्म का अध्ययन करना दिलचस्प होगा। इस दिलचस्पी के पीछे मेरी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। मेरे माता-पिता कैथोलिक ईसाई हैं। दलितों की दुनिया मेरे लिए अनजान नहीं है। हम लोग मूलतः केरल के त्रावणकोर क्षेत्र के रहने वाले थे और वहां से उत्तर की तरफ, मलाबार में आ कर बस गए थे। कोट्टयम के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू करने के बाद मुझे केरल के कई सामाजिक आंदोलनों के दिलचस्प इतिहास के बारे में पता चला। मुझे यह अहसास भी हुआ कि इनके बारे में केरल से बाहर लोग बहुत नहीं जानते। ये आन्दोलन, जो 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुए थे, का धर्म, विशेषकर प्रोटोस्टेंट ईसाई मत, से नजदीकी जुड़ाव था, इसलिए जब मैंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए पीएचडी करने का निर्णय किया तब मैंने सोचा कि मैं धर्म से जुड़े किसे मसले पर शोध करूंगा। तब तक मैंने दलित ईसाईयों के इतिहास का अध्ययन नहीं किया था। शुरुआत में मेरा इरादा गुलामी पर और पोय्कायिल अप्पचन द्वारा स्थापित ‘प्रत्यक्ष रक्षा दैव सभा’ के अनुभवों पर काम करने का था।

केरल में गुलामी के इतिहास के बारे में जानने के लिए जब मैंने अभिलेखागारों को खंगाला तब मुझे पता चला कि वहां उपलब्ध दस्तावेजों के एक बड़े हिस्से के लेखक केरल के त्रावणकोर क्षेत्र में रहने वाले मिशनरी थे। कोट्टयम में स्थित चर्च मिशनरी सोसाइटी कॉलेज में एक छोटा-सा परन्तु समृद्ध अभिलेखागार है, जहां मैंने 1994 के आसपास काम किया और जाना कि वहां किस तरह की सामग्री उपलब्ध है। उस सामग्री और उस समय उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ते हुए मुझे यह अहसास हुआ कि उनमें जो आख्यान और इतिहास दर्ज है वह विलक्षण तो है ही, साथ ही अत्यंत जटिल भी है क्योंकि वह लोगों के दिमागों पर केन्द्रित है – उनके विचारों पर, उनकी धार्मिक कल्पनाओं पर, मुक्ति के बारे में उनकी सोच पर। मुझे लगा कि यह राष्ट्रवाद और किसान आंदोलनों के इतिहास, जिनसे मैं परिचित था, से कहीं अधिक जटिल है। जिन अध्येताओं ने कृषक आंदोलनों का अध्ययन किया था उन्होंने इन आंदोलनों के वैचारिक और विचारधारात्मक पक्षों पर भी विचार किया था और इन अध्ययनों से पता चलता था कि इन आंदोलनों में धर्म की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। ये अध्ययन पहले ही किये जा चुके था। परन्तु जैसे-जैसे मैं आधार सामग्री और किताबों को पढता गया वैसे-वैसे मुझे यह लगने लगा कि मिशनरीयों के लेखन और उससे उद्भूत सामग्री पर भी इसी तरह शोध और अध्ययन होना चाहिए। मुझे यह काम अधिक चुनौतीपूर्ण लगा। मुझे तब भी यह अंदाज़ा बिलकुल नहीं था कि मैं इन विषयों पर लिखूंगा। परन्तु, हां, मुझे यह ज़रूर पता था कि जो सामग्री, जो किताबें मैं पढ़ रहा था उनमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण था। तो इस तरह, एक स्तर पर मेरे सामाजिक अनुभव की भूमिका तो थी ही साथ ही, दूसरे स्तर पर बौद्धिक दृष्टि से मैं इस अलग तरह के इतिहास लेखन से बहुत प्रभावित भी था।

मगर यहां एक और पेंच है। मौलिक और क्रन्तिकारी इतिहास लेखन में अक्सर धर्म गौण हो जाता है क्योंकि उसमें तार्किकता महत्वपूर्ण होती है, एक विशेष तरह की तार्किकता जो सामाजिक विज्ञानों का हिस्सा है और जो धर्म का नकार करती है। परन्तु यह बात सामाजिक विज्ञानों के एक हिस्से के बारे में ही सही है। हम सब जानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के अन्दर एक ऐसे शैली, एक ऐसी विधा भी है जो धर्म को काफी गंभीरता से लेती है। मुझे इस श्रेणी की पुस्तकों आदि के अध्ययन का मौका मिला और मुझे लगा कि यह तो शोध का एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक आंदोलनों जैसे 20वीं सदी के जाति-विरोधी आंदोलनों के विपरीत, 19वीं सदी के बाद से मिशनरीयों ने जब गुलाम जातियों के संपर्क में आना शुरू किया तो उन्होंने लोगों से विचार के स्तर पर सम्बन्ध बनाये। उन्होंने लोगों की कल्पनाओं को समझा, उन्हें पढ़ाया, उनके साथ रोजाना उठाना-बैठना शुरू किया। तो इसलिए मिशनरियों ने लोगों की रोजमर्रा की ज़िन्दगी, उनकी भावनाओं, उनकी समस्याओं, उनकी चिंताओं के आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। इससे मुझे यकीन हो गया कि यह शोध के लिए निहायत ही दिलचस्प और उर्वर विषय है। मेरे काम की शुरुआत ऐसे हुई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुभव तो थे ही, साथ ही एक अकादमिक आकर्षण भी था।

एक अन्य दिलचस्प बिंदु था मेरा गांव, जहां मैं बड़ा हुआ, वहां के जाति-विरोधी आन्दोलन। ये आन्दोलन चर्च के अन्दर हुआ करते था। जाति के प्रश्न पर दलित ईसाई उस चर्च से बाहर हो गए जिसके वे और कैथोलिक सीरियन ईसाई दोनों सदस्य थे। यह 1950 के दशक के अंत की बात है। कन्नूर जिले में करिक्कोत्ताकरी नाम का गाँव है। वहां बहुत आन्दोलन हुए। अंततः दलितों ने कालीकट के लैटिन कैथोलिक धर्मप्रदेश की मदद से एक नया चर्च स्थापित किया। लैटिन कैथोलिक चर्च के कुछ मिशनरी कन्नूर जिले के तटवर्ती गांवों में काम करते थे। इस मिशन का नाम चिरक्कल मिशन था परन्तु इसका संचालन मुख्य रूप से इतालवी जेसुइट पादरियों के हाथों में था। तो मेरे गांव से लोग थालास्सेरी (तेल्लिचेरी) गए, एक मिशनरी से मिले और उन्हें अपने दुखों-कष्टों के बारे में बता कर उन्हें गांव आने का न्योता दिया। वे गांव आए और वहां एक नया लैटिन कैथोलिक चर्च शुरू किया। केरल में लैटिन कैथोलिक अधिकांशतः तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं परन्तु इसके अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, कोट्टयम के विजयपुरम में लैटिन कैथोलिक धर्मप्रदेश का मुख्यालय है। इस धर्मप्रदेश में दलित बहुसंख्य हैं – करीब 80 फीसदी। यही स्थिति मेरे गांव की थी। उसके लगभग पूरे निवासी प्रवासी दलित ईसाई थे। उनमें से अधिकांश, सन् 1940 के दशक के अंत में कोट्टयम जिले के विभिन्न इलाकों से आकर यहां बसे थे। दस साल के अन्दर चर्च के भीतर जाति का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और वे चर्च से बाहर हो गए। मुद्दा यह था कि चर्च के अन्दर उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता था, उन्हें रोज़-रोज़ अलगाव का सामना करना पड़ता था। इस तरह के कई किस्से थे।

इस तरह, मेरे गांव में एक तरह से जातिवाद का आक्रामक ढंग से प्रतिरोध किया गया। फिर, गांव में कुछ लोगों ने कम्युनिस्ट आन्दोलन की शुरुआत की। वे लोग पक्के कैथोलिक थे परन्तु उनमें से कुछ ने उस क्षेत्र में (अविभाजित) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा की स्थापना की। जिस गांव में मैं बड़ा हुआ वहां के कई परिवारों, जिनसे मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित था, का बहुत दिलचस्प राजनैतिक और धार्मिक इतिहास था। हो सकता है उसका प्रभाव भी मुझ पर पड़ा हो। अभी कुछ समय से जिस परियोजना पर हम काम रहे हैं उसके अंतर्गत हम उन लोगों के आख्यानों का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं जो केरल के दक्षिण से आकर राज्य के उत्तर में बसे, विशेषकर उन दलित ईसाई प्रवासी परिवारों का, जो केरल के कन्नूर जिले में बसे। यद्यपि अध्येता केरल के अन्दर प्रवास का अध्ययन करते रहे हैं, परन्तु इन लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं गया है।

इसके अलावा कुछ ऐसे आख्यान भी थे जो समाज में प्रचलित थे और हम सब उन्हें सुनते रहते थे परंतु यह आश्चर्य की बात है कि मैंने लोगों को कभी गुलामी, जिस पर मैंने आगे चलकर काम किया, के बारे में बात करते नहीं सुना। कुछ मौकों पर मैंने मेरे परिवार के भीतर गुलामी के बारे में कुछ किस्से सुने परंतु जब, (कुछ वर्ष पहले) हमने इस विषय पर शोध शुरू किया तब तक मेरे परिवार के सभी बुजुर्ग गुजर चुके थे। हमने कई बुजुर्ग व्यक्तियों के साक्षात्कार भी लिए जिनमें 92 साल की मरियम जार्ज भी शामिल थीं। इन लोगों ने अपने माता-पिता व दादा-दादी आदि से गुलामी के दिनों के बारे में जो कुछ सुना था उन्होंने उसे हमारे साथ साझा किया। परंतु उन दिनों की उनकी यादों में बहुत कुछ अव्यक्त सा था। उन्हें वे दिन याद तो थे परंतु वे उन्हें गुप्त रखना चाहते थे। या फिर यों कहें कि वे उनके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। यह उनके स्वयं के व्यक्तित्व का एक दमित पक्ष था जो तब तक सामने नहीं आता था जब तक कि उन्हें उसके बारे में बात करने के लिए मजबूर न किया जाए। मुझे भी अपने बचपन में इस तरह की मसलों पर हुई चर्चाएं याद हैं, परंतु उनमें कुछ खास नहीं हुआ करता था। इस पूरे मसले को हम तभी समझ पाए जब हमने 2015 के बाद से दलित ईसाईयों के बीच नृवंशवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए।

क्या आप हमें बता सकते हैं कि गुलाम जातियों से आपका क्या आशय है?

हां, इस मामले में हमारा आशय दलितों से है, क्योंकि हमने जो भी पड़तालें कीं वे दलित समुदाय तक सीमित थीं। परंतु कुछ आदिवासी समुदायों को भी इन्हीं में गिना जा सकता है यद्यपि तुलनात्मक रूप से उनकी स्थिति अलग थी। वायनाड में कुछ आदिवासी समुदायों को गुलाम बनाया गया था। इनके बारे में सन् 1963 में एक दिलचस्प किताब प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक के. पन्नूर नाम के अफसर थे। वे राजस्व विभाग में डिप्टी कलेक्टर थे। उनकी किताब का शीर्षक बहुत रोचक था। “केरेला थिरे अफ्रीका (केरल का अफ्रीका)”। स्पष्टतः उन्हें अफ्रीका के बारे में कुछ भ्रांतियां थीं। यह किताब मुख्यतः वायनाड के आदिवासियों के बारे में थी यद्यपि इसमें कन्नूर और कासरगोड के आदिवासियों पर भी अध्याय हैं। चूंकि ये आदिवासी श्यामवर्ण के थे शायद इसलिए और शायद उनके शरीर रचना के कारण भी लेखक भ्रमित हो गए और उनकी तुलना अफ्रीकियों से करने लगे। पन्नूर आईएएस अधिकारी नहीं थे परंतु वे आगे चलकर नौकरशाही में उच्च पदों तक पहुंचे। अगर आप इस तरह की पुस्तकें पढ़ेंगे – दुर्भाग्यवश उनके अनुवाद उपलब्ध नहीं हैं – तो आपको समझ आ जाएगा कि आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी गुलाम रहा होगा। यह प्रथा सन् 1970 के दशक के मध्य तक चलती रही। अंततः आपातकाल में इसे अवैध घोषित किया गया।

वायनाड जिले में एक मंदिर है, वल्लीयोरकावू, जहां हर वर्ष आदिवासी, विशेषकर पनिया, अदिया आदि, वार्षिक त्यौहार के समय आते हैं और अपना श्रम जमींदार के पास रहन रख देते हैं। फिर जमींदार उन्हें अपनी जागीर में ले जाता है और उनसे काम करवाता है। इस तरह से यह केवल बंधुआ मजदूरी नहीं है। यह बंधुआ मजदूरी के साथ-साथ ऋणग्रस्तता से उपजी दासता भी है। यह केवल एक विशेष समुदाय के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सभी श्रमिक उस उत्सव में जाते हैं। ऋण से उपजी इस दासता का आर्थिक पक्ष तो है ही परंतु यह एक विशिष्ट आदिवासी पहचान से भी जुड़ी हुई थी। इसलिए जब मैं केरल में दासता, गुलामी और गुलाम जातियों की बात करता हूं तो उसमें कुछ आदिवासी समुदाय भी शामिल थे परंतु सभी आदिवासी समुदाय नहीं। अधिकांश औपनिवेशिक नृवंश विज्ञानियों और प्रशासकों ने उन समुदायों की पहचान की है जिन्हें गुलाम बनाया गया था परंतु इन आदिवासी समुदायों में से बहुत कम गुलाम जातियों में शामिल थे। अछूत गुलाम जातियों के श्रम का असली इस्तेमाल हुआ केरल के मैदानों के खेतों में और केरल के बैकवाटर्स से लगे इलाके में।

जब मैं ‘गुलाम जातियों’ की बात करता हूं तब मैं गुलामी के मुद्दे और अछूत होने के मुद्दे के बीच कोई अंतर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि वे अछूत तो थे ही मगर उनकी असली समस्या गुलामी थी क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था, उनके बच्चों को बेचा जा सकता था और उन्हें उनके माता-पिता से अलग किया जा सकता था। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि केरल के दलित वे रहे जिन्हें 8वीं सदी या उसके पहले से गुलामी करनी पड़ रही थी।

अछूत प्रथा केरल में महत्वपूर्ण मुद्दा तब बना जब गांधीवादी राष्ट्रवादी विमर्श में इसे अग्रणी स्थान दिया गया था। मुझे नहीं लगता है कि जो 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेता होने का दावा करते हैं, उनमें से किसी ने भी यहां पर गुलामी जैसी स्थितियां होने के बारे में अपने लेखन में जाति प्रथा पर कुछ कहा हो। राष्ट्रवादियों के लिए अछूत प्रथा का उन्मूलन ही सुधार था परंतु मेरे जैसे इतिहास के शोधार्थी के लिए मूल समस्या गुलामी और गुलामों का खरीद-फरोख्त था। गुलामी ने उन्हें भूमिहीन बनाया और उन्हें समाज और अपने परिजनों से अलग किया। यह एक तरह की ‘सामाजिक मृत्यु’ थी। मेरा यह मानना है कि दलित समुदाय की कई ऐसी जातियां, जिनकी खासी आबादी थी और जो कृषि अर्थव्यवस्था से श्रमिक के तौर पर जुड़ी हुईं थीं जैसे पुलाया, पाराया, कुरावा और अन्य; और कुछ आदिवासी समुदाय जैसे पनिया, अदिया आदि, जैसा कि मैंने पहले बताया, गुलाम थे। परंतु आदिवासी समुदाय का एक बड़ा तबका मध्य केरल के कृषक समुदायों से दूर बसा था। वे पहाड़ों में रहते थे और इसलिए उनकी सामाजिक दुनिया उस दुनिया से अलग थी जिसमें दलित जातियां रहतीं थीं और गुलामों के रूप में जीवन बिताती थीं।

(अनुवाद: अमरीश हरदेनिया, संपादन :नवल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया