बहुजन नायक कांशीराम (15 मार्च, 1934 – 9 अक्टूबर, 2006) ने ‘बहुजन’ शब्द को ‘बहुजनवाद’ (विचारधारा) बनाने के लिए कबीर, जोतीराव फुले, पेरियार, आंबेडकर से शिक्षा लेने की प्रेरणा दी तथा ‘जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी’ जैसे लोकप्रिय नारों को गढ़ा। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी दोहराते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जब हर वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा तभी सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। लेकिन प्रश्न यह है उठता कि क्या भगवान परशुराम की नुमाइंदगी करने वाले अखिलेश यादव या मायावती सचमुच सामाजिक प्रतिनिधित्व और जमीनी स्तर पर बदलाव को लेकर गंभीर हैं?

मान्यवर कांशीराम का मानना था कि बहुजन वर्ग के आलाकमान स्वहित के लिए अलग-अलग राजनीतिक गुटों में बंटे रहे, जिसके कारण संपूर्ण बहुसंख्यक वर्ग सत्ता का स्वाद चखने से वंचित रहा। प्रायः इसके हितों का फैसला उच्च-जाति के लोग करते रहे तथा बहुजन समाज विकास की मुख्यधारा से बहिष्कृत रहा। इसलिए कांशीराम ने इस कमेरा वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए तथा अपने विचारों को राजनीतिक घरातल पर उतारने के लिए डीएस-4 (1971)[1], बामसेफ (1978) और बहुजन समाज पार्टी (1984) आदि संगठनों का गठन किया।

कांशीराम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक होने के साथ-साथ एक मिशनरी पुरोधा थे, जिन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान और राजनीतिक लामबंदी के लिए आजीवन काम किया। उन्होंने वंचित समुदायों के लोगों में एक नया जोश भरा और उन्हें सिर्फ़ शासित न रहकर मजबूत शासक बनने की प्रेरणा दी तथा अपना भविष्य स्वयं लिखने की महत्वाकांक्षा पैदा की। उनका मानना था कि सत्ता हर ताले की चाबी है, इसलिए डॉ. आंबेडकर के ‘पे बैक टू द सोसाइटी’ की अवधारणा को अमल में लाकर बहुजन समाज से संवाद स्थापित करना शुरू किया।

उनका मानना था कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या 85 प्रतिशत है। इसलिए इस सम्पूर्ण समाज को बहुजन कहना सार्थक होगा। वे हमेशा चेताते रहते थे कि हमारा समाज अनेक जातीय संगठनों में बंटा है, जिसके फलस्वरूप यह वर्ग बहुजन होते हुए भी अल्पजन बना रहा। उनका मानना था कि “अल्पजन वर्ग की वैचारिक नीव में एकात्मकता का सूत्र पिरोकर डालने की जरूरत पड़ती रहती है। जब बहुजन समाज अपने हितों को समझ जाएगा और छद्म रहनुमाओं की पहचान कर सकेगा, तब उसे समाज की मुख्यधारा में आने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसके लिए राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को व्यक्तिगत हितों को दरकिनार करके छोटे-छोटे संगठनों को बृहत संगठन में मिलाने के लिए एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा तथा विभिन्न जातियों में टूटे हुए लोगों को एकजुट करना होगा।”

“जो बहुजन की बात करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा”

कांशीराम का कहना था कि पद्लोलुप्तता के चक्कर में बहुजन समाज के नेता बड़े दलों के चमचा मात्र बनकर रह जाते हैं तथा अपने राजनीतिक हितों को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसे लोग अपने समाज के हितों के साथ समझौता करने से भी नहीं चूकते हैं, जिसके कारण स्वतंत्र भारत में ‘शूद्र’ नामक सामाजिक वर्ग विमर्श से विलुप्त कर दिया गया और ‘ब्राह्मणों की दासता’ को ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद के जरिए सांस्थानिक स्वरूप दे दिया गया। बहुजनों तो अपनी बात पहुंचाने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए उन्होंने साईकिल रैलियां निकाली तथा हजारों किलोमीटर पदयात्राएं भी की।

यदि हम ‘बहुजन’ शब्द का सैद्धांतिक अर्थ समाजशास्त्रीय शब्दों में समझना चाहें तो हमें कुछ सामाजिक विचारकों के कार्यों की तरफ़ अपनी नजर दौड़नी पड़ेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सन्दर्भ में समाजशास्त्री पेरोटो लिखते हैं कि लोकतंत्र एक भ्रम था और एक शासक वर्ग हमेशा उभरा और खुद को समृद्ध किया। इस शासक वर्ग के व्याख्यान से इतिहास पटा हुआ है तथा इतिहास उस अभिजात वर्ग का एक कब्रिस्तान बन चुका है। अधिकांश सबाल्टर्न लेखकों ने भी यही बात दोहराई है कि शोषकों का इतिहास लिखा जा चुका है, और अभी शोषितों का इतिहास लिखा जाना बाकी है। आर्थिक संदर्भ में मार्क्स ने ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ में बताया है कि इतिहास साक्षी है कि समाज में दो वर्ग हमेशा (शासक और शासित) मौजूद रहा है, जिसमें ‘वर्ग संघर्ष’ होता रहा है। मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि वर्ग संघर्ष तभी होता है, जब उनमें अपने हितों के प्रति आत्म-चेतना आ जाती है।

आंबेडकर और कांशीराम यह बखूबी समझते थे कि बहुजन समाज अभी सोया हुआ है, उसमें आत्म-चेतना लाने के लिए एक नए नेतृत्व को खड़ा करना पड़ेगा। हालांकि पहले से विद्यमान नेतृत्व क्या इस नए नेतृत्व को स्वीकार करेगा, यह यक्ष प्रश्न उनके सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा था। उस चुनौती को कांशीराम ने सहर्ष स्वीकार किया तथा राजनीति के पथरीले पथ पर आगे बढ़ते गए और एक नए नेतृत्व को उभरने में मददगार साबित हुए। लेकिन आज यह एक विचारणीय प्रश्न है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले राजनीतिक दल क्या उभरते हुए नए नेतृत्व को पनाह दे पाते हैं? चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता को आज नई पार्टी बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है।

यदि हम भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नए नेतृत्व के उभार और उसकी स्वीकार्यता का अध्ययन करें, तो हमें इसे समझने के लिए समाजशास्त्री मैक्स वेबर के नेतृत्व के सिद्धांत[2] को समझना पड़ेगा। वेबर ने बताया कि नेतृत्व के तीन प्रमुख स्वरूप होते हैं– विधिक/तार्किक, चमत्कारिक और पारंपरिक नेतृत्व। वेबर के अनुसार विकसित देशों में लोग लीगल/रेशनल प्रभुसत्ता को मानते हैं, जिसकी वजह से वहां संस्थानों को तरजीह मिलती है। इसके उलट भारत जैसे विकासशील देश में लोग चमत्कारिक और पारंपरिक नेतृत्व खोजते हैं, जिसके तहत वे किसी व्यक्ति में प्राकृतिक/दैवीय शक्ति की तलाश करते हैं। हालांकि कुछ समय के पश्चात उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि जिस तरह आम जनता में राजनीतिक चेतना या सामाजिक मुद्दों की समझ होती है, उसे नेतृत्व भी वैसा ही मिलता है।

मोरिस जोंस (1963 में)[3] भारतीय नेताओं को समझने के लिए ‘थ्री इडियम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स’ का नाम देते हैं। मोरिस जोंस के मुताबिक़ भारतीय राजनेताओं को ‘थ्री इडियम्स’ यानी तीन भाषा विन्यासों– आधुनिक, पारंपरिकऔर साधुओं/बाबाओं की उपदेशात्मक भाषा में संवाद करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भाषा, अकाली दल से जुड़े नेता मास्टर तारा सिंह को पारंपरिक भाषा और गांधी को साधुओं/बाबाओं वाली भाषा का प्रयोग करने वालों के तौर पर जाना जाता है। आज़ादी के बाद भारत में इन तीनों ही भाषाओं का प्रयोग करने वाले विभिन्न नेता बड़ी संख्या में जनता को अपनी ओर आकर्षित करते रहे। (कुमार, 2020)

इस संदर्भ में शैबाल गुप्ता (2001)[4] लिखते हैं कि एक ऐसा भी वर्ग था, जिसने कुछ आर्थिक सशक्तीकरण हासिल किया था और 1960 और 1970 के बहुजन व समाजवादी आंदोलन के माध्यम से इसे राजनीतिक सशक्तीकरण में बदलना चाहता था तथा काफ़ी हद तक सफल भी रहा। इसी धारा को आगे बढ़ाते हुए 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जैसी राजनीतिक पार्टियां द्वारा लाये गए सामाजिक परिवर्तन को इसमें शामिल किया जा सकता है।

सबाल्टर्न परिप्रेक्ष्य में ‘बहुजनवाद’

अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो हमें ज्ञात होता है कि ब्राह्मणवादी आधिपत्य के खिलाफ बुद्ध के क्रांतिकारी विचारों से लैस एक ऐतिहासिक राह भी थी। वहीं मध्यकालीन भारत के संतों, कवियों और समाज सुधारकों ने भी ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी। अगर हम आगे की पड़ताल करते हैं तो हमें कबीर, रविदास, गुरु घासीदास आदि की रचनाओं में समतावादी और कल्याणकारी सिद्धांत मिलते हैं, जो बहुजन वैचारिकी को आगे बढ़ा सकते हैं।

भारत में अंग्रेजों के आने के बाद, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की यूरोपीय अवधारणा ने विभिन्न क़ानूनी रास्तों के माध्यम से बहुजन समाज को खुले में सांस लेने की कानूनी अनुमति मिल गई। इस युग के मुक्तिदाता व समाजसुधारक – जोतीराव फुले, पेरियार, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणगुरु, अछूतानंद हरिहर, और डॉ॰ भीमराव आंबेडकर आदि ने बहुजन समाज के लिए मार्ग प्रशस्त किए।

वर्ष 1947 में आजादी के बाद, बहुजनों के बीच आशा की किरण की एक नई उम्मीद जगी थी। इसकी वजह डॉ. आंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया संविधान था, जिसके केंद्र में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता रही। कई सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन और व्यापक परिवर्तन समय-समय पर भी होते रहे। परिणामस्वरूप, कमेरा वर्ग के नेताओं ने अपने अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए जोर दिया और मानसिक गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष को और आगे बढ़ाया। आंबेडकरवादी विचारधारा ने बहुजन वर्ग के नेताओं पर गहरा प्रभाव डाला। जिसके फलस्वरूप, बहुजन समाज में राजनीति की समझ विकसित हुई तथा यह वर्ग अपने अधिकारों के खातिर उठ खड़ा होने लगा।

उपरोक्त संदर्भ में राजनीतिशास्त्री क्रिस्टोफ़ जाफरलोट अपनी पुस्तक ‘इंडियाज साइलेंट रेवोलुशन (2003)[5] में लिखते हैं कि 1990 के दशक में उत्तर भारत में एक ‘मूक क्रांति’ की शुरूआत की गई, जिसका असर आज भारत के कई प्रांतों की राजनीति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

दरअसल, डॉ. आंबेडकर के विचारों को धरातल पर लाने वाले कांशीराम ने हमें यह बोध कराया कि यदि विभिन्न जातियों में बंटे बहुजन समाज को एकीकृत करना चाहते हैं तथा ‘मनुवादी’ सोंच को हराना चाहते हैं तो विभिन्न सोपनीकृत शोषित-जातिओं को एक बैनर के तले लाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में एक मताधिकार प्रणाली के कारण राजा और रंक का महत्त्व सामान होता है। इस व्यवस्था में राजकुमार रानी के कोख से नहीं सिर्फ वोट से पैदा होता है। वोट के महत्त्व को समझने हेतु कांशीराम ने भारतीय समाज को दो भागों में रखा। एक वर्ग जिसकी संख्या लगभग 15 प्रतिशत है, जो शासन-प्रशासन में शीर्ष स्तर तक अपनी गहरी पैठ बनाये हुए हैं। दूसरे भाग में वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक, और अन्य पिछड़ा वर्ग को रखते हैं, जिनकी संख्या तो भारी (लगभग 85 प्रतिशत) है, पर उनकी सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी हर स्तर पर नगण्य हैं। ऐसे बहुसंख्यक समाज के लिए ‘बहुजन’ शब्द की संकल्पना की।

कांशीराम मानते थे कि श्रमजीवी बहुजन समाज एक विशालकाय हाथी की तरह है। लेकिन इसको अपनी ताकत की समझ नहीं है। इसलिए ऊपरी जातियों (सवर्ण) के लोग संख्याबल में कमजोर होने के बावजूद भी महावत की तरह पूरी ‘व्यवस्था’[6] को कंट्रोल करते हैं। शिक्षा के अभाव में गैर-बहुजन वर्ग शक्ति के केंद्र में रहा तथा आर्थिक संसाधनों पर अपना अधिकार बनाए रखा। यह शासक या अभिजात वर्ग बहुजनों पर अनेक तरीके से समाज की मुख्यधारा में आने से विमुख करता रहा।

इस सन्दर्भ में कंचन चंद्रा का मानना है कि ‘भारतीय लोकतंत्र में अवसरों एवं संसाधनों का वितरण ‘पैट्रोनेज सिस्टम’ (सरपरस्ती की व्यवस्था) के द्वारा होता है। सत्ता के शीर्ष पर दलितों के न होने से उनको समुचित हिस्सा नहीं मिल पाता है। कांशीराम ने प्रतिनिधित्व की राजनीति के माध्यम से दलितों को यह भरोसा दिलाया कि सत्ता मिलने पर उसी पैट्रोनेज के द्वारा वह उनको अवसरों एवं संसाधनों में हिस्सेदारी दिलाएंगे।” (कुमार, 2020)[7]

कांशीराम ने बहुजनवाद विचारधारा को फ़ैलाने के लिए ‘अप्रेसड इंडियन’ तथा ‘बहुजन नायक’ जैसी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का संपादन भी किया। उनका मानना था कि मनुवादी मीडिया कभी भी बहुजन समाज के असल मुद्दों को उठाना नहीं चाहता है। उनका यह विचार आंबेडकर के विचारों से काफी मिलता-जुलता है, क्योंकि आंबेडकर भी सामाजिक आंदोलनों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ अपनी लेखनी को भी एक हथियार की तरह प्रयोग किया। उन्होंने ‘मूकनायक’, ‘बहिष्कृत भारत’, ‘प्रबुद्ध भारत’ जैसी पत्रिकाओं का संपादन व प्रकाशन किया। इन्हीं प्रयासों के कारण आज का पढ़ा-लिखा बहुजन युवा वर्ग आसानी से बाबा साहेब आंबेडकर के सिद्धांतों से परिचित है।

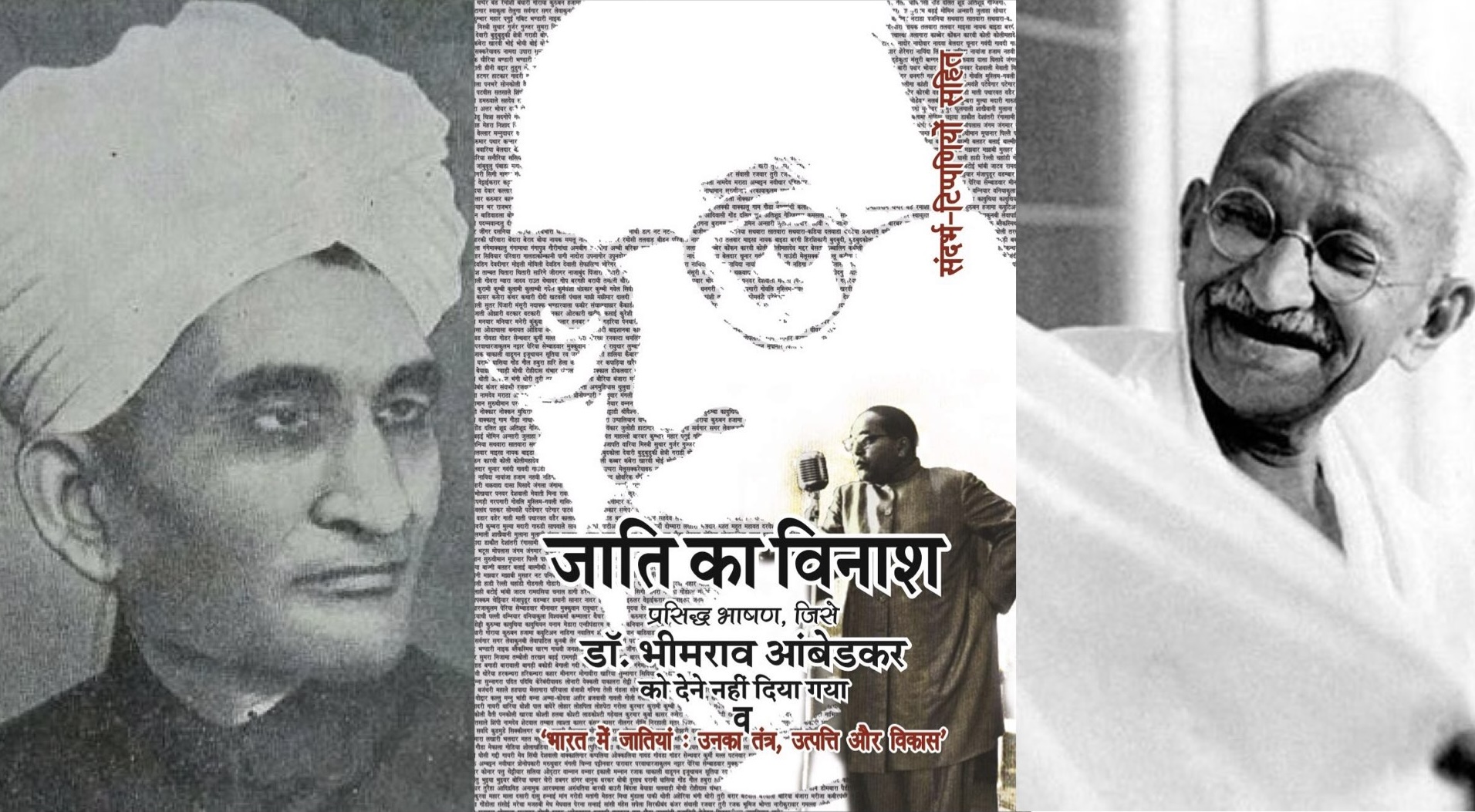

अलख निरंजन[8] लिखते हैं कि कांशीराम ने अपनी पुस्तक ‘चमचा युग’ में डॉ. आंबेडकर की पांच पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिन्होंने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वे पुस्तकें हैं, जिनमें डॉ॰ आंबेडकर ने अपने सपनों, आदर्शों, विचारों के साथ-साथ परिवर्तन लाने के लिए एक स्पष्ट योजना रखी है : (1) कास्ट्स इन इंडिया: देयर मकनिस्म, जेनिसिस एंड डेवलपमेंट (भारत में जातियाँ : उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, 1916), (2) द एनीहिलेशन ऑफ़ कास्ट (जाति का विनाश, 1936), (3) मिस्टर गाँधी एंड एमनिसिपेसन ऑफ़ द अनटचेबलस (श्री गांधी और अछूतों की मुक्ति, 1943), (4) व्हाट कांग्रेस एंड गाँधी हैव डन टू द अनटचेबलस (कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया, 1945), तथा (5) स्टेट एंड माईनारिटी (राज्य और अल्पसंख्यक, 1947)। उपरोक्त संदर्भ में बद्री नारायण (2018)[9]मानते हैं कि कांशीराम की विचारधारा बाबा साहेब आंबेडकर की विचारधारा का ही एक नया संस्करण है।

कांशीराम पर किताब लिखने वाले एस.एस. गौतम द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरण का उल्लेख करना समीचीन होगा। वे लिखते हैं कि “एक बार कांशीराम रोपड़ के एक ढाबे में गए। वहां उन्होंने खाना खा रहे कुछ ज़मींदारों को शेख़ी बघारते हुए सुना कि किस तरह उन्होंने खेतों में काम कर रहे दलितों को सबक सिखाने के लिए उनकी पिटाई की है। इतना सुनना था कि कांशीराम का ख़ून खौल उठा और उन्होंने एक कुर्सी उठाई और उससे ज़मीदारों को पीटने लगे। इस चक्कर में कई मेज़ें पलट गईं और उनपर रखी सभी प्लेटें चकनाचूर हो गईं।” (रेहान फ़ज़ल, 2016)[10] कांशीराम एक मिशनरी की तरह बहुजन समाज के साथ भावात्मक रूप से जुड़े थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन के अंतिम दिनों तक सामान भाव से सभी के लिए उनके दरवाजे खुले रहे, जिसका व्यापक असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी देखा जा सकता है।

कहना अतिश्योक्ति नहीं कि आज देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, बहुजनों को कांशीराम का अनुसरण कर एकजुट होना पड़ेगा। वर्ना उन्हें बिसारने का मतलब बहुजनों को सशक्त बनने से रोकना होगा।

संदर्भ :

[1] कांशीराम ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका इस पार्टी से मोह भंग हो गया था, जिसके कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो बाद में 1978 में बामसेफ बन गया था। यह एक ऐसा संगठन था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करना था।

[2] https://danawilliams2.tripod.com/authority.html, से उद्धरित

[3] जोंस, मोरिस (1963) https://www.indiatoday.in/magazine/up-front/story/20190225-point-of-view-the-new-language-of-politics-1456708-2019-02-15, से उद्धरित ।

[4]गुप्ता, शैबाल (2001) : बिहार: न्यू पंचायत एंड सबाल्टर्न रेसुरजेन्स, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम, 36 (29), 21 जुलाई

[5]जाफरलोट, क्रिस्टोफ़ (2003) : इंडियाज साइलेंट रेवोलुशन: द राईज ऑफ़ द लोअर कास्टस, नई दिल्ली: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस

[6] कांशीराम का मानना था कि भारत में शक्ति संरचना अधोलंब है, जिसमें सबसे ऊपर सवर्ण तथा नीचे बहुजन वर्ग अवस्थित है। मलाईदार पदों से लेकर मंत्री तथा प्रधानमंत्री तक कुछ सवर्ण जातियों का प्रभुत्व है।

[7] https://hindi.theprint.in/opinion/indian-politics-dalit-movement-kanshiram-bsp-bahujan-politics/122945/, से उद्धरित

[8] https://www.forwardpress.in/2018/08/top-5-books-by-dr-ambedkar-that-remained-close-to-kanshi-rams-heart/, से उद्धरित।

[9] नारायण, बदरी (2014) कांशीराम: लीडर ऑफ़ द दलितस (कांशीराम: दलित के नेता)। नई दिल्ली: पेंगुयिन प्रकाशन।

[10] https://www.bbc.com/hindi/india-37602452, से उद्धरित।

(संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in

फारवर्ड प्रेस की किताबें किंडल पर प्रिंट की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कृपया इन लिंकों पर देखें

मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति : मदर इंडिया