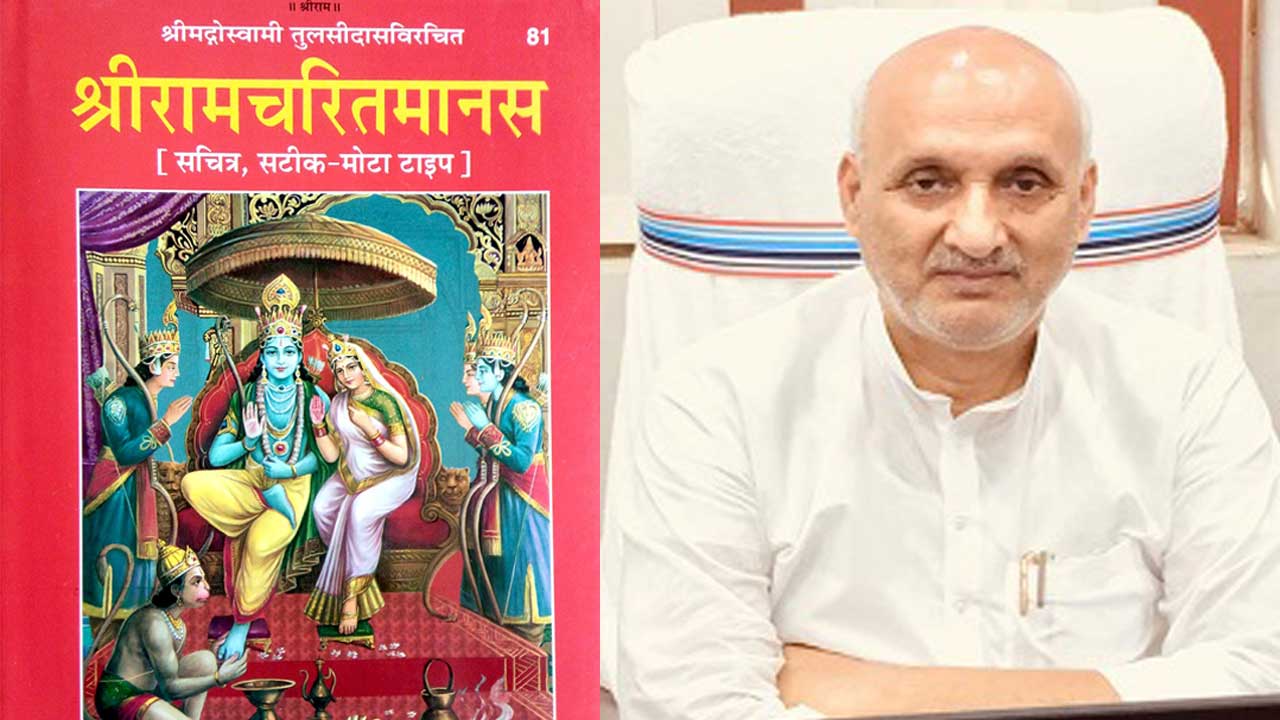

बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा ओपेन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में ‘मनुस्मृति’, ‘रामचरितमानस’ और ‘बंच ऑफ थॉट्स’, इन तीन किताबों को नफरत फैलाने वाली और देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी के लिए अपमानजनक कहा है। इस सच्ची और चौबीस कैरेट खरे सोने सी खरी बात से ब्राह्मण वर्ग बौखला गया है। खबर है कि इसकी एवज में मुजफ्फरपुर और किशनगंज में हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के लिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है।

सच यह है कि मनुस्मृति और रामचरितमानस से भावनाएं शूद्रों की आहत होती हैं। पर ब्राह्मण उन्हें हिंदू मानता नहीं है, इसलिए वह स्वयं को हिंदू बताकर हिंदुओं की भावनाएं आहत होने की झूठी एफआईआर दर्ज कराता है। अब अगर शूद्र वर्ग भी इन ग्रंथों के खिलाफ अपनी भावनाएं आहत होने के लिए एफआईआर दर्ज करा दे, तो ब्राह्मणों का दिमाग ठीक हो सकता है, बशर्ते पुलिस और न्यायालय में बैठे ब्राह्मण संविधान के तहत काम करें।

इन तीनों किताबों में शूद्रों के लिए कितनी अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं, इसे हम आगे बताएंगे। यहां दो ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है। पहली घटना 1974 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विधायक द्वारा ‘रामचरितमानस’ को फाड़कर ब्राह्मणवाद के खिलाफ विरोध प्रकट किया गया था। इस घटना पर ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी अख़बारों ने वही हल्ला मचाया हुआ था, जो आज चंद्रशेखर के खिलाफ बिहार में मचाया जा रहा है। तब कहा गया था कि धार्मिक ग्रंथ को फाड़कर धार्मिक भावनाओं को आहत करना धारा 295(ए) के तहत दंडनीय अपराध है। उस समय रामस्वरूप वर्मा ने अपने ‘अर्जक’ अखबार में यह प्रश्न उठाया था कि क्या ‘रामचरितमानस’ धार्मिक ग्रंथ है? उन्होंने इस प्रश्न के संदर्भ में लिखा था कि हर धर्म के प्रवर्तक और उनके द्वारा संग्रहीत उपदेशों के ग्रंथ को ही धर्म ग्रंथ माना जाता है। यदि कोई उन उपदेशों को अपनी भाषा में लिखे और सजावे, तो उसे धार्मिक ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। फिर ‘रामचरितमानस’ को धर्म ग्रंथ कैसे माना जा सकता है? क्या इसके प्रणेता तुलसीदास किसी धर्म के संस्थापक थे? या ऐसा उन्होंने कोई दावा किया था? तुलसीदास ने अयोध्या के राजा रामचंद्र का जीवनचरित्र लिखा था, कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा था। इसलिए ‘रामचरितमानस’ को किसी भी तरह से धर्म ग्रंथ नहीं कहा जा सकता।

दूसरी घटना भी उसी दशक की है। भारत के ब्राह्मण तंत्र ने ‘रामचरितमानस’ के चार सौ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मानस चतुश्शती मनाने की योजना बनाई थी। इस अवसर पर ‘रामचरितमानस’ की चार करोड़ प्रतियां जनता में मुफ्त बांटने की घोषणा की गई, और जो चतुश्शती समारोह समिति बनाई गई, उसका संरक्षक तत्कालीन राष्ट्रपति वी. वी. गिरि और सभापति तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया गया। इस कार्य के लिए इंदिरा गांधी ने सरकारी खजाने से एक करोड़ रूपए आवंटित किए। सरकारी धन से इस निर्लज्ज ब्राह्मणवाद के प्रचार के विरुद्ध रामस्वरूप वर्मा ने न केवल सार्वजनिक बयान दिए, न केवल ‘अर्जक’ में लेख लिखे, बल्कि वी. वी. गिरि और इंदिरा गांधी को मानस-चतुश्शती के विरोध में पत्र भी लिखे। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को ‘रामचरितमानस’ से तुलसीदास के संविधान-विरोधी और मनुष्यता-विरोधी पदों को उद्धृत करके भिजवाए और उन्हें चेताया कि वे लोकतंत्र में ब्राह्मणवाद को स्थापित करने वाली इस योजना को तत्काल बंद करें। लेकिन वी. वी. गिरि भी और इंदिरा गांधी दोनों सवर्ण, किसी ने भी संविधान-विरोधी ब्राह्मणवाद के उस बेशर्म प्रचार को बंद नहीं किया। उन्होंने मुट्ठीभर ब्राह्मणों के हित में बहुसंख्यक जनता को अपमानित करने वाले ‘रामचरितमानस’ को सर्वोपरि महत्व दिया। वर्मा जी ने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखा, उसका एक अंश इस प्रकार है—

दिनांक : 27 जून 1970

“माननीय प्रधानमंत्री जी,

यह जानकर मुझे दुःख हुआ कि आपने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बावजूद तुलसीदास जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति के चतुश्शती समारोह की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। पंडित तुलसीदास की चतुश्शती मनाने में आपकी शिरकत कहीं इसलिए तो नहीं है कि आपने भी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और पंडित तुलसीदास भी ब्राह्मण थे। प्राय: भारत में मनाए जाने वाले बिरादरी के जलसों की भांति यह भी एक बिरादरी का जलसा आपने मान लिया हो। मेरी समझ में आप इसे स्वीकार नहीं करेंगी। यदि स्वीकार करें भी तो आपके लिए यह शोभनीय नहीं होगा। क्योंकि आप धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणराज्य की प्रधानमंत्री हैं और पंडित तुलसीदास ब्राह्मणवाद के प्रबल पोषक और तथाकथित सनातन धर्म के प्रचारक थे। अत: भारत की प्रधानमंत्री रहकर आप पंडित तुलसीदास की चतुश्शती में सम्मिलित नहीं हो सकतीं, क्योंकि पंडित तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में शूद्रों, अन्त्यजों, यवनों को अत्यंत पापी और नीच बताकर भारत की बहुसंख्यक जनता का अपमान किया है।”

इसी तरह का एक पत्र उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति वी.वी. गिरि को भी लिखा था। उस पत्र में ‘रामचरितमानस’ का अवलोकन भारत के संविधान के प्रकाश में किया गया था और उसके संविधान-विरोधी विचारों को रेखांकित किया गया था। उन्होंने लिखा कि भारत का संविधान किसी जाति को अधम या पापी नहीं मानता। लेकिन ‘रामचरितमानस’ का रचयिता तुलसीदास तेली, कुम्हार, मेहतर, कोल, कलवार, आभीर, यवन, किरात आदि जातियों को अधम और पापी बताता है। यथा—

जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा, श्वपच किरात कोल कलवारा।

आभीर यवन किरात खल श्वपचादि अति अघरूप जे।

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शूद्र माना जाता है और तुलसीदास ने लिखा है— “ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी।” शूद्र और नारी को ढोल और पशु के समान एक कोटि में रखकर उनकी पिटाई करने का अधिकार सवर्णों के हाथ में देना क्या संविधान-सम्मत कहा जा सकता है?

तुलसीदास निम्न वर्गों के लोगों को शिक्षा देने का विरोध करते हैं। वह कहते हैं– नीच को शिक्षा देने का मतलब सांप को दूध पिलाना है। यथा— “अधम जाति में विद्या पाए, भयउं यथा अहि दूध पियाये।” कहने का मतलब यह है कि अगर निम्न वर्ग के लोग पढ़-लिख गए, तो वे ब्राह्मणों के लिए खतरनाक हो जायेंगे।

तुलसीदास यह व्यवस्था देते हैं कि ब्राह्मण कितना ही अयोग्य हो, तो भी वह पूजनीय है, और शूद्र गुणवान तथा योग्य होने पर भी सम्मान का पात्र नहीं है। यथा– “पूजिए विप्र सकल गुण हीना, नाहीं ना शूद्र गुण ज्ञान प्रवीना।” इस व्यवस्था के अंतर्गत नौकरियों के चयन में कैसे निष्पक्षता रखी जा सकती है और संविधान की भावना कैसे पूरी की जा सकती है? क्या इसी व्यवस्था के अनुपालन में भाजपा की सरकारों में ब्राह्मणों द्वारा दलित-पिछड़ी जातियों को नौकरियों में बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है?

भारत का संविधान जाति, लिंग और धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करता। उसमें सभी के लिए समान स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। लेकिन तुलसीदास स्त्री-स्वतंत्रता के खिलाफ व्यवस्था देते हैं। वह कहते हैं, जैसे अत्यंत वर्षा से खेतों की मेड़ें फूट जाती हैं, वैसे ही स्त्री भी स्वतंत्र होकर बिगड़ जाती है। यथा– “महावृष्टि चलि फूटि कियारी, जिमि स्वतंत्र होइ बिगरहि नारी।”

हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन तुलसीदास ईशनिंदा को गोहत्या के समान पाप बताते हैं, और ईशनिंदा करने वाले की जीभ काटने की व्यवस्था देते हैं। यथा–

हरिहर निंदा सुनिय जो काना, पाप होय गोघात समाना।

काटिय तासु जीभ जु बसाई, श्रवण मूंदि न तु चलिय पराई।

‘रामचरितमानस’ में द्विज (खास तौर से ब्राह्मण) की महिमा के तो क्या ही कहने? तुलसीदास यहां तक व्यवस्था देते हैं कि ब्राह्मण की निंदा करने वाला अनेक नरकों को भोगकर मरकर कौए का शरीर धारण करता है। यथा– “द्विज निंदक बहु नरक भोग करि, जग जनमइ वायस शरीर धरि।” तब क्या आज के सारे कौए पूर्वजन्म के द्विज निंदक माने जाएं?

तुलसीदास ने ‘रामचरितमानस’ में एक ऐसे राम को गढ़ा, जिसका मिशन मनुष्य-द्रोहियों का नहीं, अत्याचारियों का नहीं, बल्कि ब्राह्मण-द्रोहियों का नाश करना था। यथा– “द्विज द्रोही न बचहिं मुनिराई, जिमि पंकज वन हिम ऋतु पाई।”

रामचरितमानस की पड़ताल के बाद अब मनुस्मृति पर आते हैं। ब्राह्मण-भक्ति, शूद्र-हंता और स्त्री-विरोधी का जो अवगुण तुलसीदास में दिखाई देता है, वही अवगुण, बल्कि उससे भी कई गुना अधिक, मनु में दिखाई देते हैं। मनु और तुलसी एक ही खोटे सिक्के के दो पहलू हैं। अगर यह कहा जाए कि तुलसी ने मनु का ही अनुसरण किया है, तो कुछ भी गलत न होगा। डॉ. आंबेडकर ने 1927 में महाड़ सम्मेलन में प्रस्ताव पास कराकर मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। आज भी दलितों द्वारा उनके उस कृत्य को व्यापक समर्थन मिलता है। हालांकि ऐसे भी आलोचक हैं, जो किसी भी पुस्तक को जलाने की निंदा करते हैं। उनका तर्क है कि किसी साहित्य को जलाया जाना ठीक नहीं है, भले ही उससे कोई सहमत न हो। वे कहते हैं कि उसे पढ़ो मत, पर जलाओ नहीं। मैं भी इस मत से सहमत हूं। इसलिए कई साल हुए, जब मुद्राराक्षस और डॉ. सोहन पाल सुमनाक्षर ने प्रेमचंद के साहित्य को जलाने का आह्वान किया था, तो मैंने उनका समर्थन नहीं किया था। लेकिन, मनुस्मृति साहित्य की किताब नहीं है, बल्कि वह एक कानून है, और दुर्भाग्य से वह काला कानून है। काले क़ानून को लोगों ने फाड़कर भी फेंका है, और जलाया भी है, संसद में भी और संसद के बाहर भी। इसलिए मनुस्मृति को जलाए जाने का विरोध नहीं किया जा सकता।

डॉ. आंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था? इसका उत्तर उनका वह वक्तव्य है, जो उन्होंने जलाने से पहले दिया था। उस वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि “मनु के नाम पर जो कानून घोषित हैं, और जिन्हें हिंदू अपना कानून मानते हैं, वे दलित जातियों के लिए अपमानजनक हैं। वे उन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित रखते हैं और उनके व्यक्तित्व का दमन करते हैं। मनु के ये कानून मनुस्मृति नामक किताब में मौजूद हैं, जो लज्जाजनक रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। समूचे सभ्य जगत में मान्य मानवाधिकारों की तुलना में मनुस्मृति के कानूनों का आदर नहीं किया जाना चाहिए, और न ही उसे पवित्र पुस्तक कहा जाना चाहिए।”

लेकिन आरएसएस और भाजपा के ब्राह्मण नेता अभी भी यही राग अलापते हैं कि मनुस्मृति एक आदर्श समाज-व्यवस्था का निर्माण करती है। जब पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ हुई थी, तो लखनऊ के रवींद्रालय में एक विजय-समारोह मनाया गया था, जिसकी शुरुआत मनु महाराज के आदमकद पर माल्यार्पण करके की गई थी। ‘पांचजन्य’ के 23 जनवरी, 1994 के ‘सामाजिक न्याय’ अंक में मनुस्मृति के समर्थन में लेख छापे गए थे। इसलिए मनु के उन कानूनों, जो अपमानजनक हैं, को उद्धृत करने से पूर्व डॉ. आंबेडकर का यह विश्लेषण प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है–

“न्यायिक दंड संहिता में हम दो चीजें पाते हैं, एक अपराध की व्याख्या से सम्बन्धित विभाग और दूसरा दंड विभाग, जो समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था देता है। किन्तु हम मनु में क्या पाते हैं? पहली दंड की विवेकहीन पद्धति। अपराध के लिए जीभ, नाक, आँख, कान आदि शरीर के अंग काटने का दंड, जिनका अपराध के साथ संबंध है। मनु की दंड-संहिता की दूसरी विशेषता दंड का अमानवीय स्वरूप है, जिसका अपराध की गंभीरता से कोई संबंध नहीं है। किन्तु इससे भी बड़ी विशेषता मनु की दंड-संहिता की यह है कि एक ही अपराध के लिए अलग-अलग दंड देना है। यह असमानता सिर्फ अपराधी को दंडित करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि यह उस सामाजिक असमानता को कायम रखने के लिए बनाई गई है, जिस पर मनु की संपूर्ण योजना स्थापित हुई है।”

संक्षेप में मनु के कानून इस प्रकार हैं–

- सभी वर्णों का स्वामी ब्राह्मण है। (10/3-4) ब्राह्मण की उत्पत्ति एक सनातन शाश्वत अवतार है। इसलिए वही ब्रह्म है। (1/98) जबकि भारतीय संविधान में कोई किसे से बड़ा नहीं है।

- ब्रह्मा ने शूद्र का एकमात्र कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ही निश्चित किया है। (1/91)

- ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया है। इससे भिन्न वह जो कुछ करता है, वह उसके लिए निष्फल होता है। (10/123)

- शूद्र को खाने के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने कपड़े और बिछाने के लिए धान का पुआल देना चाहिए। (10/125)

- ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक और शूद्र का नाम घृणा सूचक रखना चाहिए। (2/31)

- सूअर के सूंघने से, कुत्ते के देखने से और शूद्र के छूने से भोजन दूषित हो जाता है। (3/241)

- शूद्र को शिक्षा और धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। (4/80)

- जिस राजा के राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है, वह देश कीचड़ में फंसी गाय के समान होता है। (8/21)

- काम पड़ने पर ब्राह्मण बिना किसी संकोच के शूद्र का धन छीन सकता है, क्योंकि उसका अपना कुछ भी नहीं है। सब उसके स्वामी ब्राह्मण का ही है। (8/417)

- अछूतों के रहने का स्थान गांव के बाहर हो। उनके मिट्टी के बर्तन तथा कुत्ता और गधा उनकी संपत्ति हो। वे मुर्दों के उतारे हुए कपड़े पहनें और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमते रहें। (10/51-52)

- अछूतों के साथ सामाजिक व्यवहार न करें। वे रात में गांव या नगर में प्रवेश न करें। (10/53-54)

- धन संग्रह करने में समर्थ होकर भी शूद्र को धन का संग्रह नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाता है। (10/129)

- ब्राह्मण को कटु वचन कहने वाले क्षत्रिय को एक सौ पण, वैश्य को डेढ़ सौ पण, तथा शूद्र को प्राण-दंड देना चाहिए। (8/267)

- शूद्र यदि द्विजों को पापी आदि क्रूर वचन कहे, तो उसकी जीभ काट देना चाहिए, क्योंकि वह जघन्य स्थान से पैदा हुआ है। (8/270)

- यदि शूद्र द्विजों का अपमान करे, तो दस अंगुल की कील गर्म करके उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। (8/271)

- यदि शूद्र धर्म का उपदेश करे, तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। (8/272)

- अछूत अपने जिस अंग से द्विज को मारे, उसका वही अंग काट देना चाहिए। (8/279)

- यदि नीच वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण के साथ समान आसन पर बैठने का प्रयास करे, तो राजा उसकी कमर दागकर देश से निकाल दे या उसके चूतड़ का मांस कटवा दे। (8/281)

- यदि शूद्र किसी ब्राह्मण के शरीर पर थूक दे, तो राजा उसके होठ कटवा ले, यदि पेशाब करे, तो लिंग कटवा दे और अधोवायु छोड़े, तो गुदा को कटवा दे। (8/282)

- सब प्रकार के पाप करने पर भी ब्राह्मण को प्राण-दंड नहीं देना चाहिए। किन्तु दूसरे वर्णों को प्राण-दंड ही दिया जाना चाहिए। (8/379-380)

- यह देश द्विजों का है, इसलिए द्विजों को प्रयत्न करके शासक बनकर रहना चाहिए। जीविकाविहीन शूद्र चाहे जिस देश में पीड़ित हो निवास करे। (2/24)

- शूद्रों को शिक्षा देने वाला और शूद्र को अपना गुरू बनाने वाला ब्राह्मण का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। (3/156)

- पुरुषों को दूषित करना स्त्रियों का स्वभाव है। (2/213)

- जिस यज्ञ में स्त्री ने हवन किया हो, वहां ब्राह्मण भोजन न करे। (4/205)

- स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। स्त्री के लिए पति की सेवा ही उसका धर्म होना चाहिए। (5/148-155)

मनु की उपरोक्त व्यवस्थाओं से एक रोचक जानकारी यह भी मिलती है कि मनु के समय में ब्राह्मण और शूद्र के बीच जबर्दस्त संघर्ष रहा था। न केवल ऐसे ब्राह्मण थे, जो शूद्रों को शिक्षा देते थे, बल्कि ऐसे शूद्र भी थे, जिन्हें ब्राह्मण अपना गुरू बनाते थे। इन कानूनों से यह भी पता चलता है कि शूद्र न्यायाधीश भी होते थे, न केवल ब्राह्मणों के साथ समान आसन पर बैठते थे, बल्कि उद्दंडता पर ब्राह्मणों को पीटते भी थे। इसी को रोकने के लिए मनु ने कठोर कानूनों का निर्माण किया था।

अब प्रश्न यह विचारणीय है कि क्या मनु के ये कानून भारतीय संविधान का विकल्प बन सकते हैं, जैसा आरएसएस के ‘वामदेव’ जैसे कितने ही संत-महात्मा मनुस्मृति को लागू करने की वकालत करते रहते हैं? भारत का संविधान जाति, वर्ण, रंग, लिंग, भाषा के भेद के बिना सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का अधिकार देता है। क्या मनु यह अधिकार देता है?

अब आते हैं गोलवलकर की किताब ‘बंच ऑफ थॉट्स’ पर। इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था, और इसमें विभिन्न विषयों पर गोलवलकर ने अपने विचार प्रकट किए हैं। हिंदी में इसका संस्करण ‘विचार नवनीत’ नाम से प्रकाशित हुआ था। इसकी प्रस्तावना में एम. ए. वेंकटराव ने लिखा है– “पूर्व के आक्रमणकारियों – शक, सीथियन, हूण आदि को आत्मसात करने में हमारा देश सफल था, लेकिन मुसलमानों को राष्ट्रीय समाज में समाविष्ट करने की भारत की असफलता एक उल्लेखनीय तथ्य है, जिसकी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नए भारतीय नेताओं ने पूर्ण उपेक्षा की। मुसलमानों को बहुसंख्यकों के मूल्य पर सुविधाएं देकर अपना बनाने का प्रयत्न उनकी बड़ी भारी भूल थी।” इसी तरह समाज-व्यवस्था के बारे में वर्णव्यवस्था का समर्थन करते हुए लिखा गया है, “समाज-व्यवस्था का एक दूसरा पक्ष है विभिन्न व्यावसायिक समूहों के कर्तव्य और अधिकार अर्थात स्वधर्म।”

इस पूरी पुस्तक में गांधीवाद का हिंदुत्व के संदर्भ में समर्थन, नेहरू के पश्चिमी विचारों का विरोध, कम्युनिज्म का विरोध, रामायण, महाभारत, मनु, आदि का महिमामंडन, वर्णव्यवस्था की वकालत, मुसलमानों और ईसाईयों को हिंदू राष्ट्र के अधीन लाने के विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। असमानता और वर्ण-धर्म का समर्थन करते हुए गोलवलकर लिखते हैं– “आज हम सभी जगह अधिकारों के लिए मचा हुआ कोलाहल सुनते हैं। हमारे सभी राजनीतिक दल भी समान अधिकारों की बात बोलते हुए लोगों में अहं (अभिमान) का भाव जागृत कर रहे हैं। इसी कारण आज हम अपने राष्ट्र-जीवन में विविध घटकों के बीच संघर्ष देख रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक दृष्टि को आत्मसात करने से ही हमारे राष्ट्र-जीवन में सहयोग की सच्ची भावना एवं कर्तव्य की चेतना पुनर्जीवित हो सकती है।” (पृष्ठ 39) पूछा जा सकता है कि इस राष्ट्र-जीवन में अधिकार-वंचित जातियों का, जिन्हें वह घटक कहते हैं, क्या स्थान है? वर्णधर्म के अनुसार शूद्रों का कर्तव्य राष्ट्र-जीवन में किसे मजबूत करेगा? ब्राह्मण वर्ग को ही ना?

गोलवलकर ‘सच्चे राष्ट्रीय वैभव के लिए’ शीर्षक लेख में लिखते हैं, “हिंदू राष्ट्र का पूर्ण वैभव एवं इसकी महानता का पुनरुज्जीवन हमारा एकमात्र लक्ष्य है।” (पृ. 45) हिंदू कौन हैं? इस प्रश्न का वह सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि टालने के मकसद से कहते हैं, “हिंदू समाज एक जीवंत सत्य है, जिसे हम अपने रक्त की बूंद-बूंद में अनुभव करते हैं। इसलिए हम इसकी परिभाषा नहीं कर सकते।” (वही)

बौद्ध धर्म के संबंध में गोलवलकर के विचार बहुत ही मूर्खतापूर्ण हैं। वह लिखते हैं, “बौद्धों ने इस देश की युगों पुरानी परंपराओं का उन्मूलन करना आरंभ कर दिया। हमारे महान सद्गुणों का विनाश किया जाने लगा। धर्म की दुर्गति हो गई। संपूर्ण समाज-व्यवस्था छिन्न-भिन्न की जाने लगी। राष्ट्र एवं उसके दाय के प्रति श्रद्धा इतने निम्न तल तक पहुंच गई कि धर्मांध बौद्धों ने विदेशी आक्रांताओं को आमंत्रित किया और उनकी सहायता की। बौद्ध पंथ अपने मातृ-समाज तथा मातृ-धर्म के प्रति द्रोही बन गया।” (पृ. 71) बौद्धों के प्रति गोलवलकर की तिलमिलाहट इसलिए है, क्योंकि बुद्ध ने जाति-व्यवस्था को कमजोर कर दिया था, और 1956 में डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में लाखों दलितों ने बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया था।

सिखों के बारे में तो गोलवलकर के विचार इतिहास के ही विपरीत हैं और शायद ही कोई सिख उसे पसंद करेगा। वह लिखते हैं– “जो व्यक्ति निष्ठावान हिंदू नहीं है, वह सिख भी नहीं हो सकता। सच्चा सिख वही है, जो वेदों और भगवद्गीता में विश्वास करता है, तथा राम और कृष्ण को पूजता है।” यह बात वह नामधारी पंथ के प्रधान और गुरू गोविंदसिंह के हवाले से कहते हैं। और आगे लिखते हैं, “गुरू के इन शब्दों के प्रति विशुद्ध निष्ठावान ही सच्चा सिख है।” (पृ. 108)

वर्णव्यवस्था का पक्ष लेते हुए वह लिखते हैं, “यदि ब्राह्मण विद्या-दान के द्वारा बड़ा हो जाता है, तो शत्रुओं का नाश करने से क्षत्रिय समान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। वैश्य भी कम महत्व का नहीं, जो कृषि और व्यापार के द्वारा समाज को सुस्थिर रखता है, अथवा शूद्र भी कम नहीं है, जो अपने कला-कौशल से समाज की सेवा करता है। इस सबके परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर रहने तथा साथ-साथ परस्पर के तादात्म्य भाव से इस समाज-व्यवस्था का निर्माण हुआ था। लेकिन वर्तमान काल में इसका अधोमुखी विपर्यस्त स्वरूप देखकर कुछ लोग यह प्रचार करते नहीं थकते कि हमारे पतन के मूल में यही वर्ण-व्यवस्था है। किन्तु क्या यह व्याख्या इतिहास-सिद्ध हो सकती है? जातियां तो उस प्राचीन काल में भी थीं और हमारे वैभवशाली राष्ट्र-जीवन के सहस्र वर्ष में बराबर रही हैं। कहीं एक भी उदाहरण नहीं है कि इसने हमारे समाज की एकता और प्रगति में बाधा डाली हो। प्रत्युत, इसने हमारी सामाजिक एकता के संपादन में महान योगदान ही दिया है।” (पृ. 109-110)

गोलवलकर द्वारा की गई वर्णव्यवस्था की यह एक निर्लज्ज व्याख्या है, जिसमें यह नहीं बताया गया है कि इस व्यवस्था में शूद्रों को शिक्षा और अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया था, और उनका दास-भाव से द्विजों की सेवा करना ही कर्तव्य क्यों बताया गया था? अगर वर्णव्यवस्था ने सुस्थिर समाज बनाया था, तो इसका मतलब यह है कि उस समाज में शूद्रों का जीवन ठहरा हुआ था। उस सुस्थिर समाज में विकास सिर्फ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का होता था। अगर शूद्रों का भी समान विकास हुआ होता, तो वे उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह क्यों करते?

सन् 1818 में पुणे में पेशवा शासन के पतन का कारण भी गोलवलकर जातिव्यवस्था को नहीं मानते हैं, बल्कि लिखते हैं कि “उस हिंदू और अंग्रेजों के अंतिम मोरचे पर पेशवा का सजातीय ‘नातु’ नाम का व्यक्ति था, जिसने हिंदू ध्वजा को गिराकर अंग्रेजी झंडे को फहराया था। जातिभेद कभी भी इसका कारण नहीं रहा।” (पृ. 110) गोलवलकर ने यह याद ही नहीं किया कि पेशवा शासन में अछूतों को कमर में झाडू और गले में हंडिया लटकाकर चलने की राजाज्ञा जारी भी हुई थी, और उसी से पीड़ित महारों की सेना ने अंग्रेजों की तरफ से लड़कर पेशवाओं की सेना को परास्त किया था।

पेशवाओं के साथ यह युद्ध जिस स्थान पर हुआ था, उसका नाम कोरेगांव है। वहां एक विजय-स्तंभ है, जहां एक बार डॉ. आंबेडकर महार सेनानियों को श्रद्धांजलि देने गए थे। गोलवलकर डॉ. आंबेडकर का नाम लिए बगैर उनका अपमान करते हुए लिखते हैं, “जाति-विरोधी निन्दोक्तियां उनके लिए एक आवरण बन गई हैं, जिनकी आड़ में वे अपने जाति जनों के बीच अपनी स्थिति को सशक्त बनाते हैं। यह विष हमारी राजनीति में कहां तक फ़ैल गया है, इसका पता कुछ वर्षों पूर्व घटित एक घटना से लग सकता है। पुणे के निकट एक विजय स्तंभ है, जिसे 1818 में अंग्रेजों ने पेशवाओं पर अपनी विजय की स्मृति-स्वरूप बनवाया था। एक प्रमुख हरिजन नेता ने एक बार इसी स्तंभ के नीचे अपने जाति-बंधुओं को संबोधित किया। उसने घोषणा की कि यह स्तंभ ब्राह्मणों पर उनकी विजय का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने ही अंग्रेज की अधीनता में लड़कर ब्राह्मण पेशवाओं को परास्त किया था। एक प्रमुख नेता के मुख से गुलामी के इस चिन्ह को विजय का प्रतीक कहा जाना एवं अपने ही बंधुओं से विदेशियों के दास के रूप में युद्ध को एक महान कर्तव्य के रूप में वर्णन करना कितना हृदयद्रावी है। घृणा के वशीभूत होकर वह कितना अंधा हो गया होगा? वह एक सामान्य सत्य भी नहीं देख पाया कि कौन विजयी हुए और कौन पराजित? यह कैसी विकृति है?” (पृ. 112)

एक बड़ा विरोधाभास गोलवलकर का यह है कि वह अंग्रेजी का विरोध करते हैं, उसे अपने राष्ट्रीय जीवन का कलंक बताते हैं, और संस्कृत को भारत की सभी भाषाओं की जननी तथा हिंदू राष्ट्र की भाषा कहते हैं (पृ. 114), पर अपनी ‘बंच ऑफ थॉट्स’ किताब अंग्रेजी में लिखते हैं। वह संस्कृत छोड़, हिंदी को भी अपने लेखन की भाषा नहीं बनाते। उन्होंने अपनी पहली किताब, जो 1939 में प्रकाशित हुई थी, ‘वी ऑर ऑवर नेशनहुड डिफाइंड’ भी अंग्रेजी में लिखी। क्यों? अंग्रेजी का विरोध और अंग्रेजी से ही लगाव!

एक और अतार्किक बात गोलवलकर लिखते हैं कि जन्म से कोई भी मानव पैदा नहीं होता, बल्कि हिंदू पैदा होता है। उनका मत है, “आज के कुछ बुद्धिमान हमसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई के रूप में पैदा नहीं होता, वरन केवल मानव के रूप में पैदा होता है। यह दूसरों के लिए चाहे सत्य हो, पर हिंदू के लिए नहीं है। वास्तव में अपनी माता के गर्भ से पैदा होने से भी पूर्व हम हिंदू हैं। हम हिंदू के रूप में ही जन्म लेते हैं, और तत्पश्चात सुन्नत अथवा बपतिस्मा द्वारा मुसलमान अथवा ईसाई हो जाते हैं।” (पृ. 119) ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुत्व के उन्माद ने गोलवलकर का मानसिक संतुलन भी बिगाड़ दिया था।

गोलवलकर हिंदू-मुस्लिम समस्या पर कोई विचार नहीं करते, बल्कि मुसलमानों पर यह आरोप लगाते हैं कि वे भले ही भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें भारत के लिए प्रेम और भक्ति का भाव नहीं है। वह लिखते हैं, “जब हम कहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है, तब कुछ लोग तुरंत प्रश्न करते हैं कि जो मुसलमान और ईसाई यहां रहते हैं, क्या वे यहां उत्पन्न नहीं हुए? वे परकीय कैसे हो गए? किन्तु निर्णायक बात तो यह है कि क्या उन्हें यह स्मरण है कि वे इस भूमि की संतान हैं? क्या वे इस देश के प्रति कृतज्ञ हैं? किन्तु हम देखते हैं कि उनकी राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं भक्ति की भावना समाप्त हो गई है।” (पृ. 127) यह भारत के सारे ईसाईयों और मुसलमानों को पहले से ही देशद्रोही मानने की विचारधारा है, जो हिंदुओं में उनके प्रति सिर्फ नफरत ही पैदा कर सकती है।

गोलवलकर ईसाईयों और मुसलमानों पर छल-प्रपंच से हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का भी आरोप लगाते हैं। यह आरोप भी शेखचिल्ली की कहानी जैसा प्रतीत होता है, जो इतना अव्यावहारिक है कि किसी भी तर्क से गले नहीं उतरता। वह लिखते हैं, “गोमांस या रोटी का टुकड़ा जलाशय में फेंक दिया जाता था। इस बात को न जानते हुए ग्रामवासी वहां से यथावत जल लेते रहते थे। दूसरे दिन प्रात:काल ईसाई धर्म-प्रचारक या मौलवी आता और घोषणा कर देता कि उन्होंने अपवित्र जल का प्रयोग किया है, अत: वे धर्म-भ्रष्ट हो गए हैं। अब उनके लिए एक ही मार्ग है कि हमारे संप्रदाय में मिल जाएं। इस प्रकार उत्तर में गांव के गांव मुसलमान बना लिए गए तथा अपने सागर के पश्चिमी तट पर ईसाई बना लिए गए। यह तो शुद्ध प्रवंचना ही है। यह धर्म-प्रचार नहीं था, वरन धर्म की आड़ में एक राजनीतिक चाल थी।” (पृ. 130) धर्मांरण का यह कितना मनगढंत और हास्यास्पद तरीका है।

मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने में गोलवलकर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो पूरी ‘बंच ऑफ थॉट्स’ ही झूठ का पुलिंदा है, जिसमें झूठ के आधार पर हिंदुत्व का नकली इतिहास गढ़ा गया है। पर ईसाईयों और मुसलमानों का चरित्र-हनन उन्होंने सबसे ज्यादा किया है। मुसलमानों का घृणास्पद चरित्र-हनन करते हुए वह लिखते हैं, “इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों का विरोध केवल राजनीतिक ही नहीं था, बल्कि यह विरोध इतना दुराग्राही था कि हम जिस वस्तु में भी विश्वास रखते थे, मुसलमान पूर्णरूपेण उसके प्रति प्रतिकूल होता था। यदि हम मंदिर में पूजा करते हैं, तो वह उसे अपवित्र करेगा। यदि हम भजन करते हैं, तो वह उससे रुष्ट होगा। यदि हम गौ को पूजते हैं, वह उसे खाना पसंद करेगा। यदि हम स्त्री को पवित्र मातृत्व के प्रतीक के रूप में सम्मानित करते हैं, तो वह उस पर बलात्कार करेगा। वह पूर्ण शक्ति से हमारा विरोधी था।” (पृ. 144)

गोलवलकर हिदू राष्ट्र को सांप्रदायिक अवधारणा नहीं मानते, अन्य समुदायों को सांप्रदायिक बताते हैं। इस संबंध में उन्होंने सात प्रकार की सांप्रदायिकता का वर्णन किया है। इसकी पहली श्रेणी में वह नवबौद्धों और दूसरी श्रेणी में सिखों को मानते हैं। तीसरी श्रेणी के सांप्रदायिक उनकी दृष्टि में द्रविड़ कड़गम एवं द्रविड़ मुणत्र कड़गम के लोग हैं, जो नस्लीय आधार पर पृथकतावादी बने हुए हैं। चौथे किस्म के सांप्रदायिक वे लोग हैं, “जो छूत-अछूत, ब्राह्मण-अब्राह्मण के नाम पर विवाद उत्पन्न करते हैं तथा विशेषाधिकारों के लिए घृणा, शत्रुता और स्वार्थ को भड़काते हैं। भाषाई सांप्रदायिकता पांचवें प्रकार की है। क्षेत्रीयता की संकुचित भावना छठे प्रकार की सांप्रदायिकता है। सातवें प्रकार की सांप्रदायिकता चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए जाति, पंथ व भाषा के आधार पर भड़काई जाने वाली आपसी घृणा है।” (पृ. 168) इस दृष्टि से गोलवलकर के विचारों पर खड़ा आरएसएस दलितों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के उन आंदोलनों को सांप्रदायिक मानता है, जो अपने अधिकारों के लिए आरंभ किए जाते हैं।

गोलवलकर भारत के संविधान के प्रति भी अच्छा विचार नहीं रखते हैं। वह संविधान का विरोध करते हुए लिखते हैं, “हमारा संविधान भी पश्चिम देशों के विभिन्न संविधानों से लिए गए विभिन्न अनुच्छेदों का एक भारी-भरकम तथा बेमेल अंशों का संग्रह मात्र है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे हम अपना कह सकें। उसके निर्देशक सिद्धांतों में क्या एक भी शब्द इस संदर्भ में दिया है कि हमारा राष्ट्रीय जीवनोद्देश्य तथा हमारे जीवन का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र से अथवा पुराने लीग आफ नेशंस के घोषणापत्र से कुछ अपूर्ण सिद्धांतों कुछ अमेरिकी एवं ब्रिटिश संविधानों की विशेषताओं के कुछ अंशों को एक साथ मिलाकर एक खिचड़ी मात्र बना दी गई है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान में भारतीय आदर्शों अथवा राजनीतिक दर्शन की कोई झलक नहीं है।” (पृ. 239-240)

अंत में मैं गोलवलकर के इस विचार से इस लेख का समापन करता हूं कि – “भारत में हिंदू समाज ही राष्ट्र है, यह एक ऐतिहासिक सत्य है।” (पृ. 254) यह अपने मूल स्वरूप में ही हास्यास्पद विचार है। जो समाज हजारों जातियों-जनजातियों में विभाजित हो, और उनके बीच रोटी-बेटी का सामाजिक व्यवहार तक न हो, उसे आरएसएस और भाजपाई अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए भले राष्ट्र कहते रहें, पर वह न एक राष्ट्र है और न कभी हो सकता है।

[इस आलेख में रामचरितमानस के उद्धरण ‘रामस्वरूप वर्मा समग्र’, भाग एक, संपादक : भगवन स्वरूप कटियार से, ‘मनुस्मृति’ के उद्धरण पंडित ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा किये अनुवाद से, जो रणधीर बुक सेल्स, हरिद्वार से प्रकाशित हुआ है, और ‘बंच ऑफ थॉट्स’ के उद्धरण उसके हिंदी अनुवाद ‘विचार नवनीत’ से लिए गए हैं, जो ज्ञान गंगा प्रकाशन, जयपुर से प्रकाशित हुई है।]

(संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in