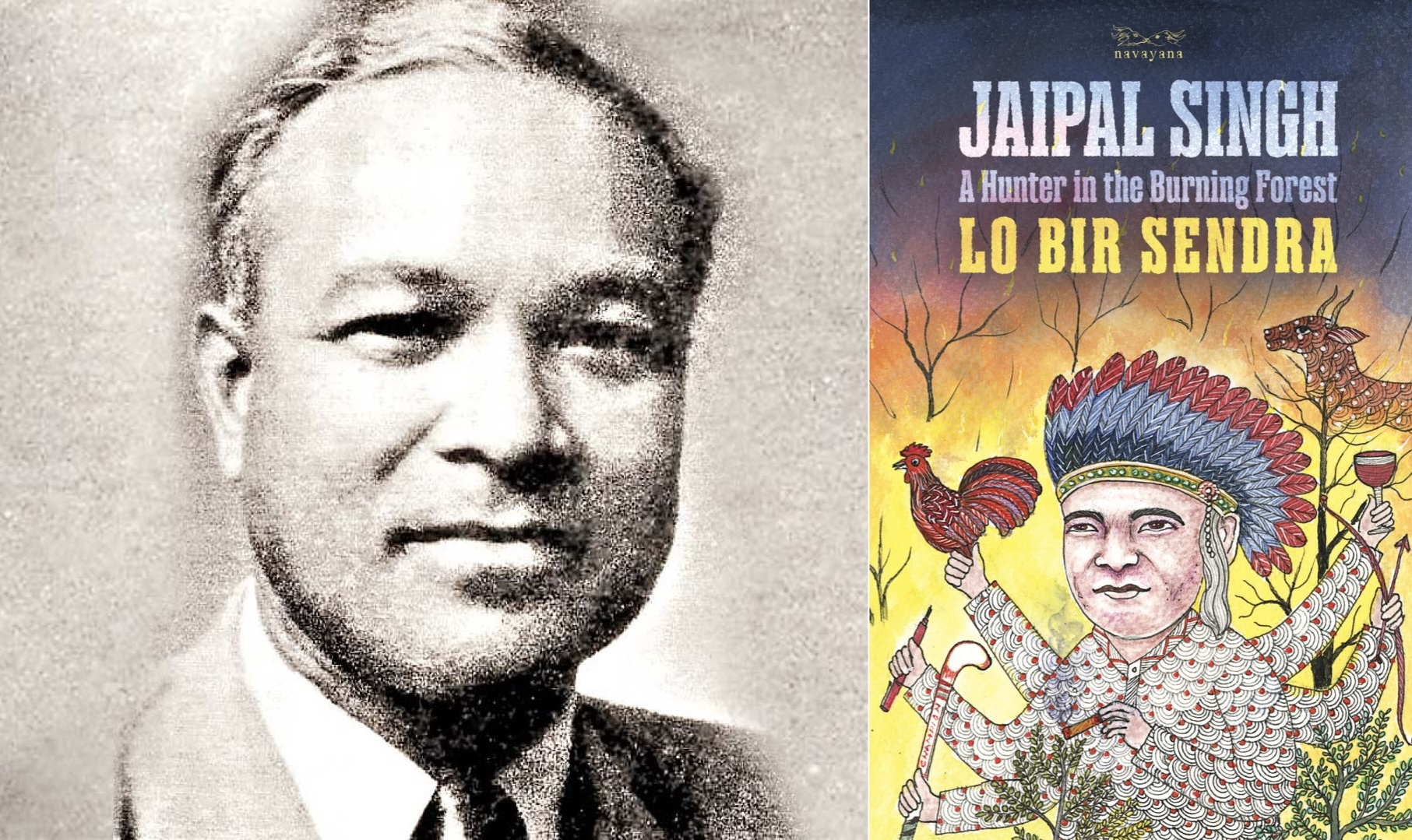

जयपाल सिंह मुंडा को एक ऐसे निर्भीक आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता है जिन्होंने सवर्णों के वर्चस्व वाली संविधान सभा में अपनी आदिवासी पहचान पर मुखरता से जोर दिया। उन्हें स्वतंत्रता-पूर्व के भारत की उस हॉकी टीम के कप्तान के रूप में भी याद किया जाता है जिसने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। अभी हाल में उनके संस्मरण ‘लो बीर सेन्द्रा : ए हंटर इन द बर्निंग फारेस्ट’ का नवायन ने पुनर्प्रकाशन किया है। इस पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है कि देश के लिए उनका योगदान उससे कहीं अधिक था, जितना हम अब तक जानते हैं।

जयपाल सिंह ने यह संस्मरण तब लिखा था जब वे सन् 1969 में पानी के जहाज से भारत से इंग्लैंड जा रहे थे। इस संस्मरण में उन्होंने अपने व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला है। वे खिलाड़ी थे, ट्रेड यूनियन नेता थे, सांसद थे, आदिवासियों के नेतृत्वकर्ता थे, संपादक थे और प्रशासक भी थे। जाहिर है कि उस समय के सामंती, जातिवादी और गुलाम भारत में वे एक अनूठे व्यक्तित्व के मालिक थे। यह संस्मरण किस तरह संरक्षित रहा, और कैसे वह प्रकाशित हुआ यह भी एक दिलचस्प कहानी है। इस संस्मरण की पांडुलिपि को जयपाल सिंह के भाई अमर सिंह मुंडा ने एशिया के इतिहास की इतालवी प्रोफेसर एनरीको फसाना को सौंपा था। फसाना ने उसे उनके निर्देशन में पीएचडी कर रही बारबरा वेराडो को दे दिया। पीएचडी के सिलसिले में जमीनी अध्ययन हेतु बारबरा, झारखंड के चाईबासा में लुप्पुनगुटो आईं। वहां उन्होंने यह पांडुलिपि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के फादर मैथ्यू अरीनपरम्पिल को दे दी। अंततः फादर स्टेन स्वामी के प्रयासों से यह पांडुलिपि पहली बार ‘लो बीर सेन्द्रा’ शीर्षक से प्रकाशित हुई। प्रकाशक थे ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर व झारखंडीज आर्गनाईजेशन फॉर ह्यूमन राईट्स (जोहार)। फादर स्टेन स्वामी, जिन्होंने आदिवासियों के हकूक की लड़ाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, की मृत्यु सन् 2021 में मुंबई में न्यायिक हिरासत में अस्पताल में हुई। जयपाल सिंह की पुस्तक की भूमिका स्टेन स्वामी ने लिखी है और इससे हमें ‘मरांग गोमके’ (एक उपाधि जिसका इस्तेमाल आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा के लिए करते हैं) के जीवन के बारे में कई बातें पता चलती हैं।

जयपाल सिंह ने बुर्जुआ का जीवन भी जिया और सर्वहारा का भी। वे बीकानेर रियासत में मंत्री थे। वे देश के ऐसे पहले आदिवासी थे जिसने इंडियन सिविल सर्विसिज (आईसीएस) की परीक्षा पास की। मगर प्रशिक्षण के दौरान ही उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बन गए। ब्रिटिश शासन के दौरान सामंतवाद और औपनिवेशिक हिंसा सामाजिक रिश्तों के निर्धारक हुआ करते थे। विचारधारा के स्तर पर ब्राह्मणवाद का बोलबाला था और व्यवहारिक स्तर पर श्रेणीबद्ध सामाजिक असमानता कायम थी। ऐसी परिस्थितियों में किसी आदिवासी के अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। अगर ईसाई मिशनरियां न होतीं तो जयपाल सिंह मुंडा को उस उच्च दर्जे की शिक्षा हासिल न हो पाती जिसने उन्हें काबिल बनाया। केनन कास्ग्रेव उनके मार्गदर्शक और गुरु थे। जयपाल सिंह मुंडा ने प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तालीम हासिल की। वे अनेक अलग-अलग विधाओं में माहिर थे। उनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में सोने का तमगा हासिल किया। भारत और विदेशों में कई पदों पर काम करने के बाद जयपाल सिंह अपनी मातृभूमि, अपनी जड़ों में लौट आए। वह थी तत्कालीन बिहार और आज के झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र। यह दिलचस्प है कि जयपाल सिंह ने कभी अपने उपनाम मुंडा का इस्तेमाल नहीं किया।

औपनिवेशिक भारत में बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। बिहार को 1912 और उड़ीसा को सन् 1936 में ही अलग राज्य का दर्जा मिल गया। मगर झारखंडी अस्मिता को अलग पहचान दिलवाने की जनाकांक्षा 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी पूरी नहीं हुई। जयपाल सिंह इस अपूर्ण इच्छा और उसे पूरा करने की सामूहिक जद्दोजहद के प्रतीक बन गए। सन् 1939 में जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बतौर आदिवासी आंदोलन में कूद पड़े। मगर उनकी पत्नी तारा को उनके साथ उनकी मातृभूमि में जाना मंजूर न था। तारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू. सी. बनर्जी की पोती थीं। संतोष किरो अपनी पुस्तक ‘द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा’ में लिखते हैं कि जयपाल सिंह की झारखंडी आंदोलन के प्रति इतनी जबरदस्त प्रतिबद्धता थी कि उसकी खातिर उन्होंने अपने विवाह की भी बलि चढ़ा दी। पत्नी से अलग हो जाने के बाद जयपाल सिंह ने 1952 में जहांनारा जेएत्रातनम से पुनर्विवाह किया। जयपाल सिंह ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उनके एक मित्र मोरिस हेलेट ने उन्हें झारखंड आंदोलन में हिस्सा लेने का सुझाव दिया था। वे लिखते हैं कि मोरिस हेलेट ने उनसे कहा, “कांग्रेसियों के साथ अपना समय बर्बाद मत करो। रांची जाओ। वहां एक आदिवासी आंदोलन अभी-अभी शुरू हुआ है। तुम पूरी दुनिया घूमे चुके हो और तुमने खूब बढ़िया जिंदगी जी है। अब अपने लोगों के लिए भी कुछ करो।”

इस प्रकार जयपाल सिंह, जिनकी लगभग पूरी जिंदगी कुलीन और धनी लोगों के बीच बीती थी, झारखंड पहुंच गए। वहां उनका स्वागत रायसाहेब बंदीराम ओरांव, पॉल दयाल, इग्निश बेक, थेबगे ओरांव, थ्यूडोर सुरीन एवं जूलियस तिग्गा ने किया। जयपाल सिंह से यह अनुरोध भी किया गया कि वे नवगठित आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन जाएं। उनके बंगाल नागपुर रेलवे होटल पहुंचते ही वहां कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे। वे यह जांच करना चाहते थे कि कहीं जयपाल सिंह ‘बोल्शेविक’ तो नहीं हैं। इस घटना से यह पता चलता है कि साम्राज्यवादी ताकतें ‘साम्यवाद के भूत’ से किस कदर डरती थीं। बोल्शेविक क्रांति ने पूरी दुनिया में औपनिवेशिकता विरोधी आंदोलनों को प्रेरित किया और श्रमजीवी वर्ग को एक समाजवादी दुनिया का सपना दिया। जयपाल सिंह झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के आंदोलन से जुड़ गए। इससे सत्ताधारी वर्ग खुश नहीं था। उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किए गए। कड़े पहरे और निगरानी के बाद भी वे हजारों अन्य आदिवासियों के साथ ‘एंटी काम्प्रोमाइज़’ (समझौता विरोधी) सम्मेलन में भाग लेने में सफल रहे। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने शासक वर्ग को त्यागकर झारखंड को अलग राज्य दिए जाने की मांग को लेकर चलाए जा रहे आदिवासी आंदोलन को गले लगा लिया। आदिवासी महासभा ने कई सम्मेलन आयोजित किए। जयपाल सिंह के चमत्कारिक नेतृत्व ने पूरे इलाके के आदिवासियों को गोलबंद कर दिया। जल्दी ही आदिवासी आंदोलन बंगाल, असम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी फैल गया। जयपाल सिंह ने आदिवासियों को जागरूक करने के लिए कई इलाकों की यात्रा की। वे लिखते हैं, “जमशेदपुर में पंद्रह साल बिताने के बाद मुझे यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि बेरोजगारी आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या थी। आदिवासियों की जमीनों पर बड़ी कंपनियों और भारत सरकार ने कब्जा कर लिया था और मेरे लोग भूमिहीन हो गए थे। अधिकांश आदिवासी अकुशल श्रमिक थे और केवल धान की खेती करना जानते थे। टेक्नीशियन रांची से आते थे। अकुशल श्रमिकों को किसी किस्म की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता था सिवाए तब तक जब छत्तीसगढ़ में अकाल के कारण हजारों लोग जमशेदपुर आ जाते थे और बहुत कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार रहते थे। ठेकेदार, जो अंतरात्मा विहीन थे, मजदूरों की इस बहुतायत का पूरा फायदा उठाते थे। टाटा कंपनी भी अकुशल श्रमिकों को स्थायी नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उसे उन्हें प्रोविडेंट फंड, रहने का स्थान व बोनस इत्यादि देना पड़ता।” जयपाल सिंह ने उड़ीसा के गोरूमासाहिनी एवं बदमपहर में टाटा उद्योग समूह द्वारा संचालित लौह अयस्क खदानों में श्रमिकों की यूनियनें बनाई थीं। वहां के 90 प्रतिशत से अधिक मजदूरों का समर्थन होने के बाद भी टाटा समूह ने उनके द्वारा स्थापित यूनियनों को मान्यता नहीं दी। केवल कांग्रेस से जुड़ी ट्रेड यूनियनों को मान्यता दी गई। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि जयपाल सिंह की कोशिशें बेकार गईं।

जयपाल सिंह सन् 1950 में गठित झारखंड पार्टी के अध्यक्ष बन गए। झारखंड पार्टी ने अलग झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हालांकि झारखंड राज्य के गठन में 50 साल और लग गए और यह सपना अंततः सन् 2000 में पूरा हुआ। इस संदर्भ में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते चलें। राज्य पुनर्गठन आयोग, झारखंड पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करने के लिए जिस दिन पटना पहुंचा उस दिन बिहार कांग्रेस ने जयपाल सिंह को यह झूठ कहकर दिल्ली भेज दिया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने चाहते हैं। पार्टी के अध्यक्ष की गैर-मौजूदगी में आयोग ने पार्टी का ज्ञापन स्वीकार करने से इंकार कर दिया। झारखंड पार्टी के पूर्व विधायक सुखदेव मांझी कहते हैं, “इस भूल के लिए जयपाल सिंह स्वयं को ताजिंदगी माफ़ नहीं कर पाए।” चुनावों में ख़राब प्रदर्शन के चलते, जयपाल सिंह ने नेहरू के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। मगर कांग्रेस के नेतृत्व ने उनके साथ विश्वासघात किया। नेहरू की मृत्यु के बाद जयपाल सिंह कांग्रेस में अलग-थलग पड़ गए। वे कांग्रेस से अलग होकर झारखंड पार्टी की पुनर्स्थापना करने के बारे में सोच ही रहे थे कि 1970 में उनकी मृत्यु हो गई। झारखंड की राजनीति में अपनी सक्रियता के दौरान जयपाल सिंह ने ‘आदिवासी सकाम’ नाम से साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था। वे ही उसके संपादक थे। मगर कुछ ही समय बाद, धनाभाव के चलते उन्हें इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा।

‘मुझे मेरे जंगली होने पर गर्व है’

जयपाल सिंह ने संविधान सभा में आदिवासियों के हकों की मजबूती से वकालत की। अपने प्रसिद्ध संबोधन में उन्होंने बताया कि आदिवासियों को किस तरह के कठिन हालातों में जीना पड़ता है और किस तरह के अलगाव का सामना करना पड़ता है। जयपाल सिंह को मिलाकर संविधान सभा में केवल छह आदिवासी सदस्य थे। उन्होंने अपने संबोधन को शुरू करते हुए कहा, “अध्यक्ष महोदय, मैं लाखों अनदेखे-अनजाने खानाबदोशों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वे आज़ादी की लड़ाई के सिपाही थे, भले ही उनकी भूमिका को स्वीकारा नहीं गया। वे भारत के मूल जन हैं, मगर उन्हें पिछड़े कबीलाइयों, आदिम कबिलाइयों, आपराधिक कबिलायियों और न जाने किन-किन नामों से पहचाना जाता है। श्रीमान, देश के जिस हिस्से से मैं आता हूं, वहां हम लोगों को जंगली कहा जाता है। मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है।”

जिस ढंग से जयपाल ने अपनी आदिवासी अस्मिता पर जोर दिया और स्वयं को जंगली बताया, वह अपने-आप में क्रांतिकारी था। उन्होंने संविधान सभा को यह याद दिलाया कि देश के आदिम निवासियों की बड़ी आबादी अब भी भारत में रहती है। आदिवासियों को सामंतवाद, ब्राह्मणवाद और साम्राज्यवाद – तीनों के हाथों प्रताड़ित होना पड़ता था और वे देश के सबसे वंचित समूहों में से एक थे। सामाजिक और राजनीतिक रंगमंच से वे गायब थे। ‘संविधान के उद्देश्यों’ संबंधी प्रस्ताव पर बोलते हुए जयपाल सिंह ने कहा, “यह प्रस्ताव आदिवासियों को यह नहीं सिखा सकता कि लोकतंत्र क्या होता है। आप आदिवासियों को लोकतंत्र की शिक्षा दे ही नहीं सकते। आपको उनसे लोकतांत्रिक तौर-तरीके सीखने होंगे। वे धरती के सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक जन हैं। श्रीमान, हमारे लोगों को हिफाज़त की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। उन्हें मंत्रियों से बचाए जाने की ज़रूरत है। आज हमारी यही स्थिति है। हम कोई विशेष हिफाज़त नहीं चाहते। हम तो केवल यही चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा ही व्यवहार हो, जैसा अन्य भारतीयों के साथ होता है।”

जयपाल सिंह उन वर्गों के आलोचक थे जो आदिवासियों का ‘प्रजातांत्रिकरण’ करना चाहते थे। वे मानते थे कि आदिवासियों को ‘आधुनिक’ बनाने की बजाय, शासक वर्ग को स्वयं का लोकतांत्रिकरण करना चाहिए। अपने संबोधन में जयपाल सिंह ने यह उम्मीद जाहिर की थी कि नए संविधान में ऐसे प्रावधान होंगे जिनसे भारतीयों के दिलो-दिमाग से जातिवाद, वर्गभेद और नस्लवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद मिलेगी।

समीक्षित पुस्तक

शीर्षक : लो बीर सेन्द्रा : ए हंटर इन द बर्निंग फारेस्ट

लेखक : जयपाल सिंह

प्रकाशक : नवयाना

पृष्ठ संख्या : 184

मूल्य : 399 रुपए

(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in