वीरेंद्र यादव इस तरह अचानक चले जाएंगे, किसी को दूर तक गुमां न था। गत 16 जनवरी को उनके निधन के बाद जाने-माने पत्रकार उर्मिलेश ने फेसबुक पर उनसे संबंधित एक पुराना लेख साझा किया तो मेरे मन से बेसाख़्ता जो निकला, यहां दोहरा रहा हूं–

“ब्राह्मणवादी प्रतीकों और मुहावरों का इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इन लोगों को इनके मुहावरे से बात कहूं तो वीरेंद्र यादव नीलकंठ की तरह थे, जो इनके संगठनों के सारे सवर्ण पुरोधाओं के विचलन और निर्लज्जताओं को अपने गले में रख लेते थे। इन लोगों ने जिस प्रगतिशील संगठन को सवर्ण संगठन में बदल रखा था, वीरेंद्र यादव का बेलौस और प्रखर व्यक्तित्व उस संगठन की और इन सवर्ण प्रगतिशीलों की लाज बचा ले जाता था। वीरेंद्र यादव संगठन के प्रति प्रतिबद्ध रहे, लेकिन जब भी संगठन के सवर्ण भाईचारे के लोगों ने उनके ऊपर अश्लील हमले किए, संगठन के पुरोधा वीरेंद्र यादव के साथ नहीं रहे। इन सब के बावजूद उनकी शख़्सियत निखरती गई, उनका क़द ऊंचा होता गया, संगठन के अध्यक्ष जैसे पदों से भी ऊंचा, क्योंकि वे अपनी जटिल बीमारियों की परवाह किए बिना और साहित्यिक करियर में डूबने के बजाय फ़ासिस्ट अभियानों का तार्किक-सैद्धांतिक जवाब देने में जुटे रहे। सबसे मुश्किल होता था, जब तीनों लेखक संगठनों के पुरोधाओं का कोई प्रिय सवर्ण बालक फ़ासिस्टों की तरफ़ से बैटिंग करने लगता था, संगठन के बुजुर्ग और बालक-बालिकाएं उस पर मुग्ध हो रहे होते थे तब वीरेंद्र यादव जाने कहां से इतने पुराने-पुराने प्रमाण जुटाते थे व अपनी शांतचित्त प्रतिबद्धता के साथ मेधा और तर्कशक्ति के बूते उस शातिर बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर देते थे। इस बीच वे पत्र-पत्रिकाओं के लिए अपने मन से भी और संपादकों के निवेदन पर भी तुरत-फुरत लिख कर दे रहे थे। शूद्रों पर कांचा आइलैय्या शेपर्ड की किताब ‘शूद्र रिबेलियन’ का हिंदी अनुवाद ‘शूद्र विद्रोह : ताकि बन सके आत्मनिर्भर भारत’ फारवर्ड प्रेस से आया तो पंकज बिष्ट बोले, कौन लिखेगा, इसे पढ़कर इतनी जल्दी। मैंने उन्हें कहा कि वीरेंद्र यादव से कहिए, आपकी बात टालेंगे नहीं और ऐसा ही हुआ। लेख सीमित समय में भेज दिया गया। ऐसा अनेक बार हुआ। योगेंद्र यादव के ‘निर्मल’ प्रेम प्रकरण में भी। उन्हें आराम कहां था, तनाव था इतना, इतनी ज़िम्मेदारी और ऐसा माहौल … वे लगातार लड़ते हुए शहीद हो गए।”

किसी बड़ी शख़्सियत की मृत्यु के मौक़े पर कुछ अतिरेक में भावभीनी बातें लिखने-बोलने की रवायत बेशक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस फेसबुक के सार्वजनिक मंच पर ही जो-जो उनके साथ हुआ, उसके मद्देनज़र ऊपर का बयान हक़ीक़त से कम ही है। वीरेंद्र यादव को 2021 में ‘शमशेर सम्मान’ दिए जाने की घोषणा हुई थी। विपुल अध्ययन और लेखन के लिहाज़ से उनका मेयार (मानदंड) हिंदी के किसी भी सम्मान-पुरस्कार को ही वक़ार बख़्शने वाला था, लेकिन हिंदी के सवर्ण संसार की कुंठा अजय तिवारी के ज़रिए फूट पड़ी। इस घोषित वामपंथी ने वीरेंद्र यादव को लेकर एक के बाद एक ओछी टिप्पणियां की और उनके ऊपर जातिवादी होने का आरोप भी लगाया। सच्चाई यह थी कि अजय तिवारी ने अपनी जो छवि अपने कारनामों से अर्जित की थी, उसके बावजूद उसकी पोस्ट पर राजेश जोशी समेत जिन लेखकों का जमावड़ा लगा था, वह सवर्ण प्रगतिशीलता की निर्ल्लजता का ही उदाहरण था। कुछ शिष्टता की ओट वाली मुर्दा असहमतियों के अलावा सवर्ण प्रगतिशील दिग्गजों और उनके लेखक संगठनों ने खुलकर कोई प्रतिरोध नहीं जताया। वीरेंद्र यादव ने अफ़सोस के साथ अपनी एक पोस्ट में लिखा था– “हिंदी साहित्य समाज में तो हाईकोर्ट द्वारा चारित्रिक व्यभिचार के दोषी ठहराए जाने और विश्वविद्यालय की सेवा से मुक्त किए जाने के बाद भी कंधे पर उठाए रखने की निर्लज्जता है। तो क्या लेखक का चारित्रिक आचरण कोई मूल्य नहीं रखता साहित्यिक प्रतिष्ठा और सम्मान दिए जाने के लिए?”

तब अश्लील झुरमुट के ख़िलाफ़ शालीनता के ढोंग से बरी अपनी तीखी टिप्पणी में मैंने लिखा था– “यह याद रखा जाएगा कि वीरेंद्र यादव पर राजेश जोशी गैंग के हमले और सकल सवर्ण साहित्यिक संसार की चुप्पी के बीच पत्रकार उर्मिलेश ने एक लेख लिखने की ज़रूरत महसूस की या दूसरे जो स्वर उठे, वे इस प्रतिष्ठित साहित्यिक संसार के बीच से तो नहीं के बराबर थे।”

लेकिन यह पहली बार नहीं था। 22 जुलाई, 2020 को वीरेंद्र यादव ने लिखा था– “मुझे याद आ रहा है ‘डा. रामविलास शर्मा की कथा-आलोचना’ पर ‘आलोचना’ के विशेषांक में मैंने एक लेख दो दशक पूर्व लिखा तो हिंदी के एक भक्त प्रोफेसर ने कुपित होकर एक पत्रिका में रामविलास जी के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए मुझे ‘अहीर कुल भूषण’, नामवर सिंह की ‘शव साधक मंडली’ का अघोड़ी शिष्य और कुत्ता जाने क्या-क्या लिखा था! एक अन्य रामविलासी भक्त ने 1857 पर मेरे लेख के जवाब में राजेंद्र यादव के साथ मुझे जोड़ते हुए ‘यादव बुद्धिजीवियों’ की एक कोटि बना डाली और मुझ पर 1857 के समर में यादवों के बलिदान को कलंकित करने का भी आरोप जड़ दिया। रामविलास जी की मंडली के एक अन्य बौद्धिक ने अपनी किताब में मुझे मेरी जाति से जोड़कर आक्षेप किया, बाद में यह स्पष्टीकरण दिया कि किसी अन्य लेखक ने प्रूफ रीडिंग करते हुए इसे जोड़ दिया था, खेद भी प्रकट किया।”

वीरेंद्र यादव जिस जगह से आए थे, वह उन्हें सामाजिक अन्याय के मसलों पर, ख़ासकर जाति के सवालों पर ख़ामोशी अख़्तियार नहीं करने देती थी। वे जान रहे थे– “भारत में जाति आधारित शोषण से इंकार करके न प्रेमचंद को समझा जा सकता है, न रेणु को, न ही नागार्जुन और जगदीश चंद्र सरीखे लेखकों को। यह कहे जाने की ज़रूरत है कि कुलीन सामाजिक सत्ता के शीर्ष पर होने के कारण यह दौर उच्च सवर्ण बैकलैश का है। पेरुमल मुरुगन, कांचा आइलैय्या, आनंद तेलतुंबड़े सरीखों की घेराबंदी अकारण नहीं है।”

ऐसा हमेशा होता था कि तुलसी से लेकर रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, अज्ञेय, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल आदि नामचीन लेखकों के सम्मोहन में प्रगतिशील संगठनों के लोग अपने सवर्ण संस्कारों और आग्रहों के चलते ब्राह्मणवादी बातें करने लगते, लेकिन वीरेंद्र यादव ऐसे हर मौक़े पर पुख़्ता तथ्यों, अकाट्य तर्कों और असीम धैर्य के साथ दुरुस्त पाठ सामने रखते। कह सकते हैं कि ऐसे मौक़ों पर वे प्रगतिशील संगठनों की गरिमा को अपने बूते बचा लेते। जब भी फ़र्ज़ी बहसों से कोई फ़रेब रचा जा रहा हो, अन्वेषी पाठक सही तथ्यों की उम्मीद में उनकी वॉल पर पहुंचते।

प्रगतिशील लेखक संघ के पितृ-पुरुष नामवर सिंह ने अक्तूबर 2011 को संगठन के लखनऊ में आयोजित हीरक जयंती समारोह में आरक्षण के विरोध में भयानक भाषण दिया था। उस भाषण की एक कुख्यात पंक्ति थी– “आरक्षण के चलते दलित तो हैसियतदार हो गए हैं, लेकिन बामन-ठाकुर के लड़कों की भीख मांगने तक की नौबत आ गई।” नामवर के इस बयान का विरोध करने वालों में वीरेंद्र यादव प्रमुख थे। लेकिन, न तो नामवर की इस तरह की नामवरी में कमी आई और न उनके प्रति तीनों ही लेखक संगठनों के सवर्णों की श्रद्धा में। यहां तक कि मरने से पहले तक उन्होंने कई सीधी सांप्रदायिक और फ़ासिस्ट करतूतें कीं। इसके बावजूद जन संस्कृति मंच (जसम) के आशुतोष कुमार जैसे सवर्ण प्रगतिशीलों का नामवर सिंह की जेब से निकलने जैसी तमाम बातें करते रहना स्वाभाविक था, लेकिन वीरेंद्र यादव का इस भार से मुक्त न हो पाना अफ़सोस पैदा करता था।

असल में, सवर्ण नेतृत्व अपनी हेजेमनी के इस तरह के भार वंचित तबकों से आए प्रखर प्रगतिशील लोगों के कंधों पर ‘रणनीतिक कार्यभार’ कहकर डाले रहता है। संगठन की छवि, वक़्त की ज़रूरत, व्यापक दृष्टिकोण या नकारवाद का विरोध जैसे जुमलों की ओट में सवर्ण नेतृत्व अपने प्रतिगामी पुरखों के बचाव में शूद्रों-दलितों-मुसलमानों को उतारा करता है। नामवर सिंह पर एक किताब में तथ्यों की चूक, जो उनके बेटे के संपादन में आई किताब से ही उठाई गई थी, को संघ स्टाइल में एक षड्यंत्र कथा की तरह पेश कर फेसबुक पर विश्वनाथ त्रिपाठी का बयान वीरेंद्र यादव की वॉल पर लगाया गया था। बिना किसी संदर्भ के उस बयान में झूठ से बजबजाता यह ऐलान भी किया गया कि नामवर सिंह आजन्म आरएसएस से लड़ने वाला योद्धा थे। इस मसले पर बहसों में नामवर सिंह को जातिवाद विरोधी बताते हुए उनकी टिप्पणियां पूरी तरह पेथेटिक थीं। यूं भी नामवर का मामला साधारण जातिवाद का मामला नहीं रहा। यह हिंदी एकेडेमिक्स पर तमाम नियमों और नैतिकताओं को धत्ता बताकर सवर्णों के वर्चस्व की रक्षा करने में उनकी असाधारण भूमिका का मामला रहा है। उनके अपराधों के बचाव में सवर्णों की एकजुटता की वजह यही है। सवर्ण मार्क्सवादी अपनी विचारधारा को इस प्रयोजन में मज़े से क़ुर्बान करते रहे।

जाहिर है कि नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी की सामाजिक लोकेशन और थी, वीरेंद्र यादव की और। सिंह-त्रिपाठी को पितृ-पुरुष मानने वाले समूह की और, सचमुच सेकुलर मूल्यों में यक़ीन करने वाले प्रगतिशीलों व बहुजन की और। वीरेंद्र यादव का इस बारे में बेहद तीखा विरोध करने के बावजूद मुझे यह बात समझ में आई कि जो नेतृत्व अपनी वर्चस्ववादी परंपरा से डिटेच नहीं होना चाहता है, उससे असंबद्ध हुए बिना किसी बहुजन के लिए पूरी तरह दिल की बात कहना-करना कितना मुश्किल है। वीरेंद्र यादव को कुछ बनने-पाने का लोभ नहीं था, उत्सवों में चमकने का शौक़ न था। जो भी लिहाज़ थी, संगठन की गरिमा को लेकर थी। कॉरपोरेट के तमाशे के विकल्प के तौर पर जयपुर में किए गए पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल (पीएलएफ) में जिस तरह आरएसएस के विचारक के साथ जुगलबंदी की गई थी, वीरेंद्र यादव उससे सहमत न रहे होंगे, लेकिन शायद अनुशासन और संगठन की छवि की रक्षा के प्रशिक्षण ने उन्हें विरोध में बहुत मुखर न होने दिया था। हालांकि, ‘हिन्दवी’ की ‘संगत’ सीरीज को लेकर संगठनात्मक ‘व्हिप’ जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वे इस सीरीज के सांप्रदायिक और वाम-विरोधी स्वरूप के जगज़ाहिर हो जाने के बावजूद दूसरे प्रगतिशील कहे जाने वाले रचनाकारों की तरह वहां खिंचे चले गए। अफ़सोस यह भी रहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस पर जश्न मनाने वाले लोग तक ‘तद्भव’ पत्रिका में छपने लगे और इस बारे में सार्वजनिक रूप से आलोचना के स्वर (थोड़े ही सही) भी उठे तो वीरेंद्र यादव भी इस बारे में प्रगतिशील सवर्णों की ख़ामोशी में शामिल रहे। यह इसलिए भी ज़्यादा अखरने वाला रहा, क्योंकि वे ‘तद्भव’ पत्रिका और इसके संपादक अखिलेश के बेहद नज़दीकी माने जाते थे।

फ़ासीवाद का हमला ज्यों-ज्यों तेज़ होता गया और लेखकों में प्रगतिशील मूल्यों की लिहाज़ पर अवसरवाद को तरजीह देने की प्रवृत्ति ज़ोर पकड़ती गई, वीरेंद्र यादव फ़ासीवाद और कॉरपोरेट के घालमेल से होने वाले उत्सवों को लेकर अपने स्टैंड पर मज़बूत होते गए। पिछले सात-आठ सालों से वे इस बारे में लगातार आगाह कर रहे थे। 1 फरवरी, 2019 को उन्होंने लिखा था–

“यदि हम साहित्यिक समारोहों में शामिल होते हैं लेकिन अभिव्यक्ति पर लगी बंदिशों को भूल जाते हैं और दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्यारी ताक़तों की शिनाख़्त नहीं करते। यह याद नहीं दिलाते कि कौन हैं वे लोग जो पेरुमल मुरुगन के उपन्यास के विरुद्ध क़स्बे में हिंसा करवाते हैं और प्रतिबंध लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, महाश्वेता देवी के नाटक का मंचन नहीं होने देते, आनंद पटवर्धन की फ़िल्म का प्रदर्शन नहीं होने देते, कांचा आयलैय्या की अभिव्यक्ति पर पहरेदारी करते हैं और 92 वर्षीय लेखिका नयनतारा सहगल से निमंत्रण वापसी का दबाव बनाते हैं तो हम अपनी कविता, कहानी और उपन्यास आदि को सिर्फ एक परफॉर्मेंस समझते हैं। हमें मंच पर खड़े होते हुए उन लोगों को याद करना चाहिए जो महज लिखने-पढ़ने के कारण अर्बन नक्सल करार देकर जेल की सलाखों के पीछे हैं या आनंद तेलतुंबडे़ की तरह जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हमें उन चेहरों को भी याद रखना चाहिए जो अवार्ड वापसी की मुहिम के दौरान भगवा तख्ती लिए हुए अवार्ड वापसी में शामिल लेखकों को देशद्रोही कह रहे थे। इतिहास इस कारण भी हमें याद रखेगा या भुला देगा कि इस निर्णायक समय में हम सत्ता की दुरभिसंधि के इच्छुक सहभागी हैं या कि प्रतिपक्ष की आवाज़। काश, हम डोमाजी उस्ताद के जुलूस में शामिल होने से ख़ुद को बचा सकें। प्रेमचंद ने यूं ही नहीं कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उसकी पिछलग्गू नहीं।”

बार-बार होता रहा कि कोई वाम-प्रिय कवि या आलोचक वक़्त का हमक़दम हो जो दूसरी तरफ़ चला गया और प्रेमचंद से लेकर तमाम प्रगतिशील परंपरा पर हमलावर हो गया और जाति की डोर में बंधे प्रगतिशील युवा और बुजुर्ग उसके साथ तालमेल बिठाते रहे। ऐसे में वीरेंद्र यादव हमले को धराशायी करने और प्रगतिशील संगठनों का दायित्व क्या है, यह बताने के लिए जुटे होते। उनकी समझ में आ रहा था कि वक़्त का तक़ाज़ा अपनों की लिहाज़दारी तोड़कर सच के लिए दबाव बनाने का है। उन जैसे लेखकों की पहल से प्रलेस के अक्टूबर, 2024 में हुए चंडीगढ़ अधिवेशन में भ्रष्ट उत्सवों के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। इसके बावजूद संगठन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश सक्सेना का नाम ऐसे एक उत्सव के पोस्टरों में चमक रहा था। वीरेंद्र यादव ने सार्वजनिक विरोध जताया और सक्सेना ने फेसबुक पर इस्तीफ़ा जारी कर दिया। प्रगतिशील सवर्ण लेखकों के बड़े नाम फेसबुक पर सक्सेना की प्रतिबद्धता के स्टेटस लगाने लगे। प्रलेस का शीर्ष नेतृत्व अनुशासन भंग करने वाले सवर्ण पदाधिकारी के आगे झुक गया और उसकी शर्त के मुताबिक वीरेंद्र यादव पर पोस्ट हटाने का दबाव बनाया गया। यह घटना बेहद अपमानजनक थी और मूल्यों के लिए खड़े होने वाले इंसान के लिए निराशाजनक भी। वीरेंद्र इस बारे में चुप रहे, पिछले दिनों इसे सार्वजनिक रूप से दर्ज करने के लिए मैंने उनकी पोस्ट पर इसका ज़िक्र भी किया। वे अपनी प्रतिबद्धता के अलावा क्या कहते?

वीरेंद्र यादव का सीना ‘अपनों’ के हाथों होते रहे ऐसे अपमानों से छलनी था। वे अपना ज़ख़्मी दिल लिए सेकुलर-प्रगतिशील विचारों की लड़ाई लड़ते रहे। वे अपने सुविधा-कक्ष में बैठकर ख़ामोशी से साहित्य रचते हुए करियर में डूब सकते थे। लेकिन, वे सोशल मीडिया से लेकर, पत्र-पत्रिकाओं तक और सड़कों तक मुसलसल फ़ासीवाद से लोहा ले रहे थे। आलोचकों और ओहदेदारों के रजिस्टरों में बसने के बजाय पक्षधरता और संघर्ष से निखरी यह शख़्सियत दिलों में बस चुकी थी। वे गए तो लखनऊ में कात्ययानी सुबक पड़ीं। मानो ‘रुत बदल देने और शहर वीरान कर देने की अदा से बिछड़ा शख़्स अपने वैचारिक साथियों के आंसुओं में मुस्करा रहा था।’ रूपरेखा वर्मा सड़क पर अपने बगलगीर रहने वाले लड़ाकू को याद कर रही थीं, रंजीत वर्मा प्रेमचंद पर हमलों के विरोध में उनके असाधारण अध्ययन से बनी समझ भरे स्टैंड को याद कर रहे थे। प्रेमचंद की ‘कफ़न’ कहानी पर उनकी समझ और तमाम दूसरी नाइत्तिफ़ाक़ियों के बावजूद दलित लेखक उनका महत्व बयां कर रहे थे। कंवल भारती ने कहा कि तमाम असहमतियों के बावजूद वे मंच पर साथ होते तो ताक़त दूनी हो जाती थी।

एक लेखक का ऐसा क़द कि कोई भी रश्क करे। लेकिन, अफ़सोस, उनके जाने के बाद श्रद्धांजलि-पोस्टर में उनका क़द (जाति के आधार पर?) निर्धारित करने की कोशिश भी हुई। स्वराज विद्यापीठ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच ने संयुक्त रूप से जो पोस्टर जारी किया, उसमें ज्ञानरंजन के बड़े फोटो के नीचे वीरेंद्र यादव की छोटी तस्वीर लगाई गई; जैसे कि अक्सर राजनीतिक पोस्टरों में पीएम-सीएम एक साथ चित्रित किए जाते हैं। विरोध हुआ तो कई जाने-माने लेखकों ने पोस्टर को सही ठहराने और इस बाबत एतराज़ जताने वाले चिंतक-एक्टिविस्ट सिद्धार्थ रामू जैसे लोगों को ही शर्मिंदा करने की कोशिशें कीं। हास्यास्पद कुतर्कों के बाद इस पोस्टर को सही कर लिया गया, लेकिन सवाल रह गया कि क्या वीरेंद्र यादव का क़द किसी ज्ञानरंजन से या किसी और सवर्ण मसीहा से छोटा था। वीरेंद्र गए तो आसपास ही विनोद कुमार शुक्ल और ज्ञानरंजन जैसे सेलिब्रेटी लेखकों का भी निधन हुआ था। रामभद्राचार्य की प्रतिष्ठा कर चुका ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने से लेकर भाजपा सरकार के साथ सचेत राह बनाते रहने तक विनोद कुमार शुक्ल सवालों में थे। वीरेंद्र इस बारे में साफ़ थे लेकिन अधिकतर प्रगतिशील सवर्णों को शुक्ल के लिए काफ़ी अगर-मगर और बेशर्मियां करते देखा गया। वीरेंद्र यादव के दामन पर ऐसा कोई छींटा नहीं था, न उनकी प्रगतिशीलता पर ज्ञानरंजन की तरह ‘गीता प्रेस’ जैसी संस्था के समर्थन का दाग़ था कि उसे छुपाने के लिए बांदा में सम्मान समारोह जैसा कुछ करना पड़े। सच तो यह है कि इस पोस्टर-चेष्टा के बाद सवर्ण प्रगतिशीलों ने अपने कितने ही नामचीन सितारों को वीरेंद्र यादव के सामने छूंछा पाया होगा।

असल में वीरेंद्र यादव जैसे लेखकों के हाथों में प्रगतिशील लेखक संगठनों की बागडोर होती और उन्हें खुलकर काम करने दिया होता तो इन संगठनों की तस्वीर कुछ और होती।

(संपादन : नवल/अनिल)

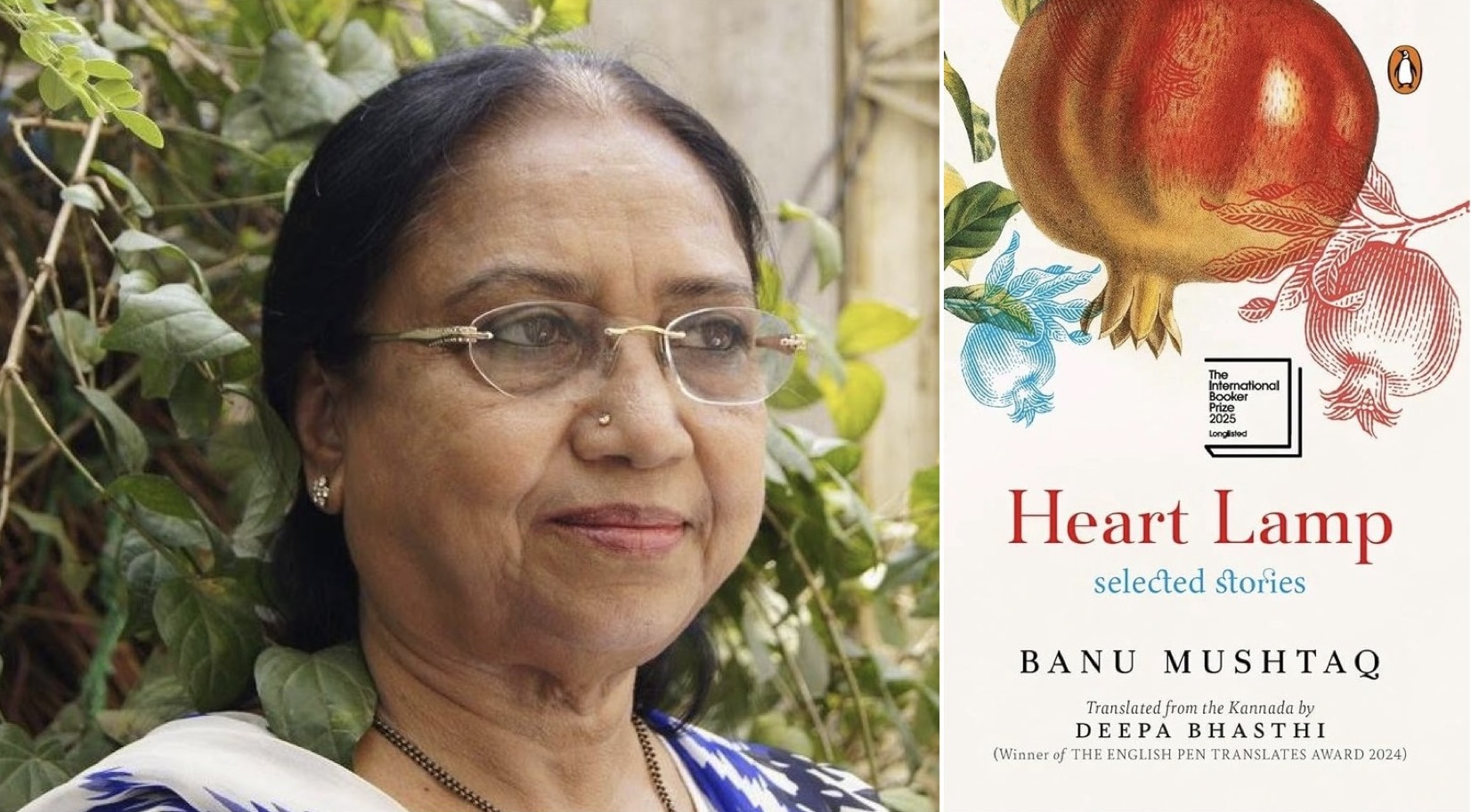

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in