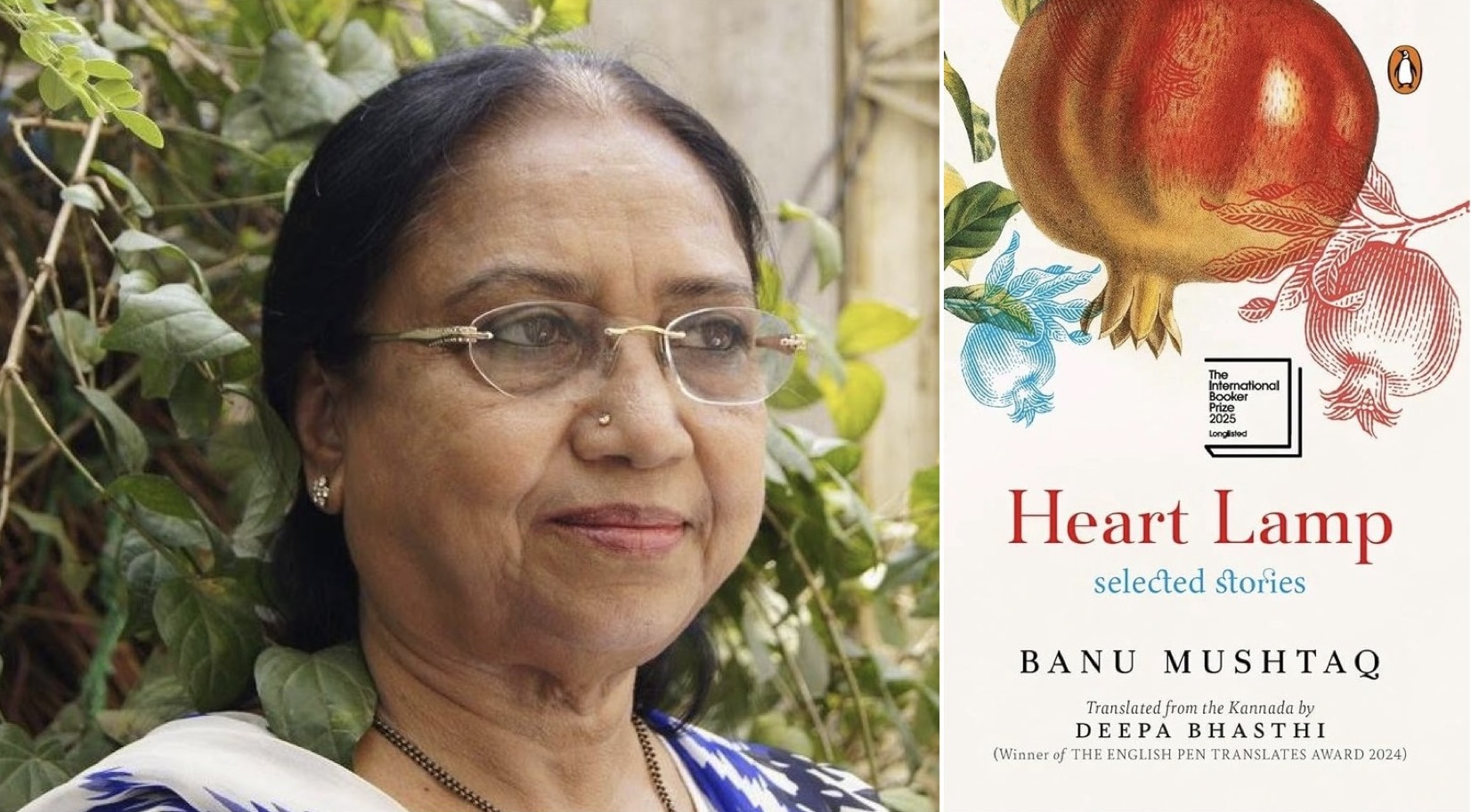

सन् 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजी गई बानू मुश्ताक की पुस्तक ‘हार्ट लैंप’ मुझे मेरे बचपन में खींच ले गई। मैं यह सोच कर सिहर उठा कि जिस दुनिया में मैं बड़ा हुआ, वहां बिना कुछ कहे और बिना कुछ सोचे-विचारे किस तरह से लैंगिक भेदभाव किया जाता था। यह पुस्तक प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका बानू मुश्ताक की 12 लघु कथाओं का संकलन है। ये कहानियां कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर लिखी गईं हैं। अगर उनकी धार्मिक निष्ठाओं को हम परे रख दें, तो इन कहानियों के किरदार विकसित होते हमारे देश की अवधारणा के बरअक्स यहां व्याप्त रूढ़धारणाओं के अनुरूप परिभाषित लिंग आधारित समुदाय को चिह्नित करते हैं।

एक ओर जहां अकादमिक अध्ययन सामाजिक समस्याओं की पहचान केवल विशिष्ट वर्ग को समझ में आने वाली भाषा और शब्दों में करते हैं, वहीं कथा-साहित्य एक आम आदमी की आंखें खोल सकता है और उसे अपने दिल में झांकने पर मजबूर कर सकता है। वह पाठकों को बता सकता है कि किस-किस तरह के अन्याय और हिंसा जाने-अनजाने उसके आसपास की दुनिया का हिस्सा बने हुए हैं। एक कहानी संग्रह के रूप में ‘हार्ट लैंप’ यही करती है। वह लेखिका के व्यक्तिगत अनुभव और कल्पना के बीच की विभाजक रेखा को धुंधला कर देती है।

ये लघु कहानियां 1993 और 2023 के बीच कन्नड़ में लिखी गई थीं और दीपा भस्थी ने इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अनुवाद औपनिवेशिक भाषा का भारतीयकरण करते हुए उसमें स्थानीय संस्कृति और भाषा की खुश्बू घोलता है। बानू मुश्ताक ने जहां कन्नड़ में क्रांतिकारी साहित्यिक प्रयोग किए हैं, वहीं अनुवादक ने हमें ऐसे अंग्रेजी दी है जिसमें हिना भी है, तलाक भी और हिजाब भी। सभी कहानियों की मूल थीम अनिश्चितता से भरी दुनिया में जीतीं मुस्लिम महिलाएं हैं, मगर हर कहानी दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक समस्याओं का एक अलग पहलू प्रस्तुत करती है। कहानियां इस ढंग से लिखी गईं हैं कि पाठक को लगता है कि वह उन्हें जी रहा है।

महिलाएं युद्ध का मैदान

सभी कहानियां मुस्लिम महिलाओं की पितृसत्तात्मक समाज से रोजाना की मुलाकात के बारे में हैं। कहानियों की महिला पात्र इस्लाम और कन्नड़-भाषी मुसलमानों में उस लैंगिक भेदभाव और सत्ता के ढांचे पर सवाल उठाती हैं, जो सामाजिक जीवन और रीति-रिवाजों को आकार देते हैं। सभी मुस्लिम महिलाओं को लाचार और बतौर वस्तु देखी जाने वाली बताने की बजाय, लेखिका हमारा परिचय ऐसी महिला किरदारों से कराती हैं जो मजबूत हैं, जिनके तेवर विद्रोही हैं, जो अन्याय को चुनौती देती हैं और जो अपने निर्णय स्वयं लेने के अपने हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मसलन, ‘ब्लैक कोबरा’ शीर्षक कहानी में जुलेखा बेगम वैवाहिक जीवन में कष्ट भोग रही अपनी नौकरानी को विवाहित महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताती है। वह पूछती है कि “आखिर ज्ञानीजन महिलाओं को उनके हकों की बारे में क्यों नहीं बताते?” और फिर स्वयं ही उत्तर भी देती है– “क्योंकि, वे महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं।”

‘फायर रेन’ और ‘हार्ट लैंप’ में लेखिका उन सामाजिक रिवाजों की जम कर मज़म्मत करती हैं जो मज़हब के नाम पर महिलाओं पर लाद दिए जाते हैं। बानू की कहानियों में ऐसी औरतें हैं – जिन्हें उत्तराधिकार में उनके हक की संपत्ति नहीं मिलती, जिन्हें उनके मनमौजी पति छोड़ देते हैं – और बेसहारा बच्चे हैं। जहां पुरुष सामाजिक और धार्मिक वर्जनाओं का आसानी से उल्लंघन कर लेते हैं, वहीं महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे चुपचाप समाज की सभी अपेक्षाओं को पूरी करें।

स्थानीय सत्ता संरचना और महिलाएं

लेखिका मुत्तवल्लियों – स्थानीय मज़हबी नेता जो पुरुष होते हैं – को धर्म के बारे में उनकी अज्ञानता को लेकर जम कर लताड़तीं हैं। मुत्तवल्ली पितृसत्तात्मकता और धार्मिक सत्ता के मानों मूर्त रूप होते हैं और उन्हें महिलाओं की बदहाली से कोई लेना-देना नहीं होता। मुत्तवलियों और अन्यों के ज़रिए भारतीय संविधान और समाज, व्यक्तियों के चुनने की आज़ादी पर धर्म को चौकीदारी करने की इज़ाज़त देते हैं। सामाजिक वीटो के इस प्रतिगामी अधिकार को तुरंत रद्दी की टोकरी में फेंका जाना चाहिए।

मुस्लिम समुदाय में स्थानीय नेताओं की मध्यस्थता से विवादों की निपटारे का तंत्र होता है जो औपचारिक अदालती कार्यवाही की तुलना में सस्ता और आसान हो सकता है, बशर्ते वह निष्पक्ष हो। मगर, जैसा कि बानू मुश्ताक की कहानियों से जाहिर है, यह अनौपचारिक तंत्र महिलाओं के प्रति गंभीर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होता है। इन कहानियों में सम्मानजनक गुज़ारा भत्ता और परिवार की मदद की मांग करने वाली महिलाओं का इसलिए मखौल बनाया जाता है क्योंकि वे पुरुषों के विशेषाधिकारों को चुनौती देने की हिमाकत करती हैं। ‘हार्ट लैंप’, जो संकलन का शीर्षक भी है, में जब मेहरून अपने पति पर नाजायज़ संबंध रखने का आरोप लगाती है तो उसका अपना भाई तिरस्कारपूर्वक उसके आरोप को ख़ारिज कर देता है और चिल्ला कर उससे कहता है, “अगर तुम्हें हमारे परिवार की इज्ज़त का ख्याल होता तो तुम वहीं खुद को आग लगाकर मर जातीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।”

महिलाओं के शरीर को परिवार की इज्ज़त और समुदाय की प्रतिष्ठा का घर माना जाता है। कहानियों की महिला किरदार अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकतीं। उनका शरीर भी उनका अपना नहीं है। समाज चाहता है कि वे बिना ना-नुकुर के हुक्म की तामील करें। समुदाय में वर्गीय और जातीय विभाजन भी यह तय करते हैं कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं।

‘हाई-हील्ड शू’ में आसिफा को ऊंची एड़ी के जूते पहनने पर मजबूर किया जाता है ताकि वह विदेश से आई अपनी ननद से कमतर न दिखे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊंची एड़ी के जूतों में वह असहज महसूस करती है। ‘हार्ट लैंप’ में मेहरून को एक कटु वैवाहिक रिश्ते में ज़बरदस्ती धकेल दिया जाता है। बानू मुश्ताक की हताश और दुखी महिला किरदार, पाठकों से अपनी कहानी आप कहती हैं। महिलाओं के सम्मान के सांप्रदायिकीकरण का नतीजा यह हुआ है कि उनकी शिक्षा बीच में रोक दी जाती है और उन्हें वह आज़ादी नहीं मिलती जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है। यह इन लघु कथाओं और हमारी-आपकी रोजाना की ज़िंदगी, दोनों से साफ़ है।

क्या मुस्लिम महिलाओं को उद्धारक चाहिए?

ये लघु कथाएं इस मामले में असाधारण हैं कि इनमें राज्य और गैर-मुस्लिम समुदायों को मुस्लिम महिलाओं के संभावित उद्धारकों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आज के भारत में मुस्लिम पुरुषों को कलंकित किया जा रहा है, उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और “दमित मुस्लिम महिलाओं को ‘सभ्य’ हिंदुओं द्वारा बचाने” की हिमायत की जा रही है। ऐसे में इन कहानियों द्वारा समुदाय के भीतर से सुधार की पहल की वकालत करना ध्यान आकर्षित करता है। लैंगिक असमानता और उससे जनित हिंसा को कैसे समाप्त किया जाए? राज्य के कानूनों द्वारा या मुसलमानों की निजी ज़िंदगी में अपनी नाक घुसाने वाले भीड़ तंत्र के ज़रिए? ‘ब्लैक कोबरा’ इन प्रश्नों का मुनासिब उत्तर देती दिखती है। महिलाओं को यह अहसास दिलवाना होगा कि धार्मिक, सामाजिक मेल-मिलापों में उनका स्वागत है। उन्हें धार्मिक गतिविधियों से जोड़ना होगा – केवल श्रद्धालु भक्तों के रूप में नहीं, बल्कि रचनात्मक नेताओं के रूप में। अपने किरदारों के विचारोत्तेजक संवादों के ज़रिए, लेखिका यह मांग करती दिखती हैं कि बदलते सामाजिक परिवेश के अनुरूप मुस्लिम समुदाय में सुधार होने चाहिए मगर उनका नेतृत्व और उनके लिए पहल समुदाय द्वारा की जानी चाहिए। मुश्ताक इस बात पर भी जोर देती हैं कि धार्मिक शिक्षा और सत्ता के स्थानीय ढांचों में उपयुक्त बदलाव कर महिलाओं को सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में भी हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए।

नारी-राष्ट्रवाद के इस दौर में, जहां सत्ताधारी दल द्वारा हमें यह बताया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से आज़ादी दिलाए जाने की ज़रूरत है, मुस्लिम समुदाय द्वारा स्वयं सुधार करने का प्रस्ताव भला लगता है। दक्षिणपंथियों द्वारा मुस्लिम महिलाओं के हालात का इस्तेमाल मुसलमान पुरुषों को बदनाम करने और उन्हें ‘दूसरा’ बताकर अपना जनाधार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को अदालतों और अन्य कानूनी तरीकों से ‘मुक्ति’ दिलवाने के प्रयास, दरअसल, उन लोगों को जुदा करने की कोशिशें हैं जो बहुसंख्यकवादी सांस्कृतिक आत्मसातीकरण के खिलाफ हैं। इस माहौल में, जब मुस्लिम दकियानूसी तत्व अपने समुदाय के पारिवारिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को रोकना चाहते हैं और अपनी धार्मिक आज़ादी को बचाना चाहते हैं, समुदाय के भीतर से सुधार की आवाज़ों को उनका समर्थन मिलना चाहिए और उन्हें गति पकड़ना चाहिए।

ये लघु कथाएं हमें यह नहीं बताती कि पिछले कुछ दशकों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, मुस्लिम महिलाओं ने किस तरह की प्रशंसनीय सफलताएं हासिल की हैं। यह शिक्षा के ज़रिए सशक्तिकरण और विदेशों में काम कर रहे परिवारों के ज़रिए विदेशी संस्कृतियों के साथ संपर्क-संबंध का नतीजा हैं। इस संदर्भ में कन्नड़ महिला विद्यार्थी मुस्कान की याद आना स्वाभाविक है। उसे हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे पुरुष विद्यार्थियों द्वारा तानाकशी के चलते अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। मगर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह परीक्षा में शामिल हुई और अपनी साथियों को भी यही करने के लिए प्रेरित किया। ये कहानियां हमें उन मुस्कानों के बारे में नहीं बतातीं जो न केवल अपने समुदाय के अंदर पितृसत्तात्मकता का मुकाबला कर रही हैं वरन हिंदू दक्षिणपंथी गिरोहों से भी मुकाबिल हैं। इन सबके बावजूद इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए – उसकी साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए और उसकी विवेकपूर्ण दृष्टि के लिए भी।

(मूल अंग्रेजी से अनुवाद : अमरीश हरदेनिया, संपादन : राजन/नवल/अनिल)