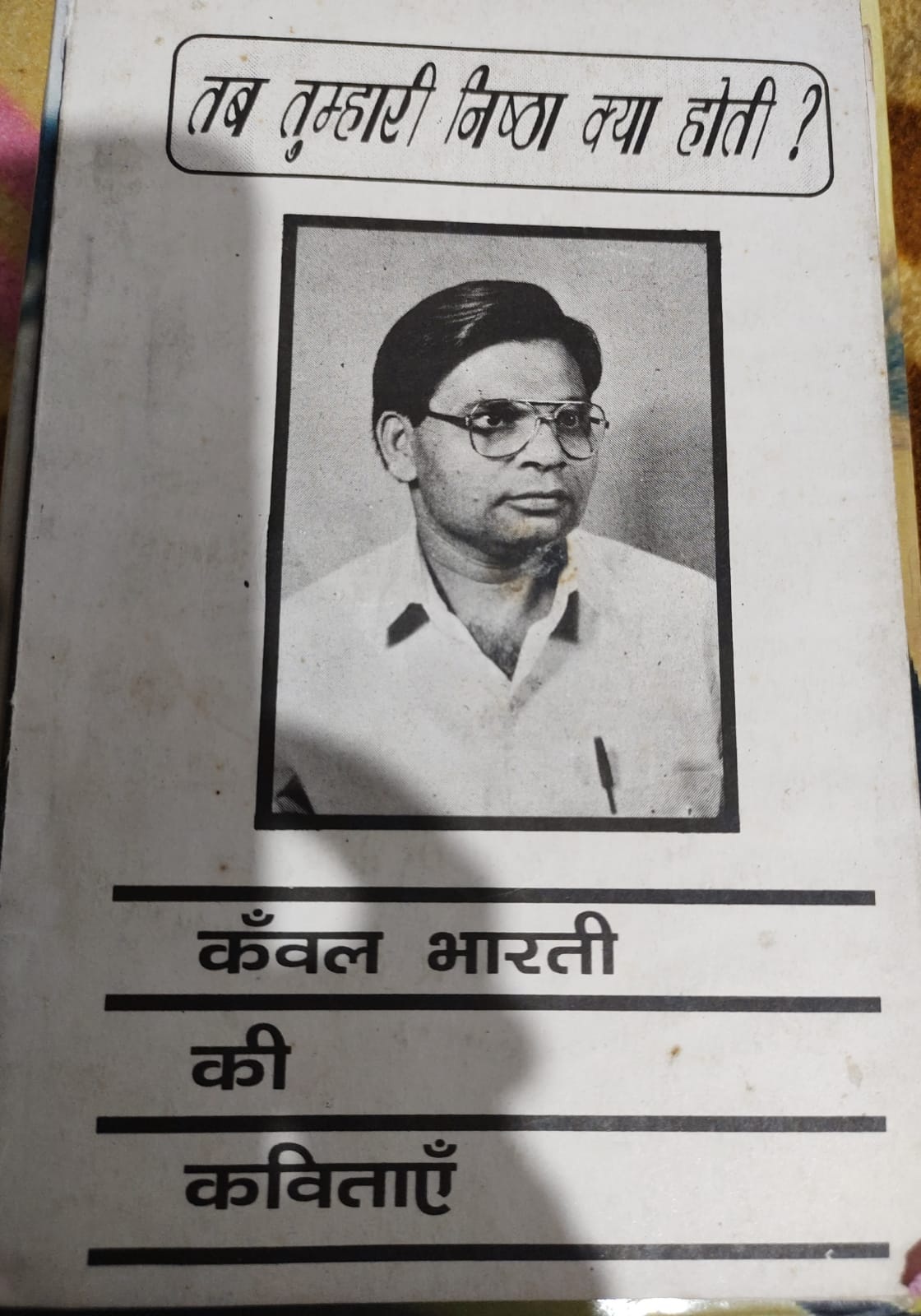

प्रसिद्ध आलोचक-विचारक और पत्रकार कंवल भारती दलित हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं। उनका पहला कविता संग्रह, ‘तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती?’, 1996 में प्रकाशित हुआ था और इसमें निष्ठा के मुद्दे को संबोधित किया गया था। वे यह सवाल उस समाज में पूछ रहे थे जो लोकलुभावनवाद, राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद और बहुसंख्यकवाद जैसे कारकों के कारण तेजी से बदल गया है। या कहिए कि बदल रहा है। जाति-आधारित अत्याचारों की बढ़ती आवृत्ति से पता चलता है कि सत्ता कैसे उन हिंदुओं की कीमत पर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है, जो कुलीन जातियों से संबंधित नहीं हैं। कॉर्पोरेट और उच्च जाति समूहों के पक्ष में सत्ता-प्रचारक नीतियों में वृद्धि हुई है, जिससे हाशिए के समाज खुद को और अलग-थलग पा रहा है।

कंवल भारती की कविताएं साहित्य में चित्रित लगातार गिरते समाज की याद दिलाती हैं, जो साहित्य के प्रति अधिक समावेशी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। उनकी कविताएं हमें आगाह करती हैं कि पतनोन्मुख समाज उस अभिशाप और असहायता की याद दिलाता है जिसका सामना दलित और अन्य हाशिये के समाज ऐसी स्थिति में करते हैं। एक कवि के रूप में कंवल भारती आत्म-सहानुभूति और स्वयं के दर्द का अनुभव करने के महत्व पर जोर देते हैं। दलित कविता जाति की वास्तविकता को प्रस्तुत करती है, जिसे समझना ऊंची जातियों के लिए कठिन है।

मलखान सिंह की कविता ‘एक पूरा युग’ और कंवल भारती की कविता ‘जब तक व्यवस्था जीवित है’ मानव जीवन में शोषण और गुलामी के दर्द को दर्शाती है। संस्कृति आधिपत्यवादी और बहुसंख्यकवादी है, जिसमें प्रमुख संस्कृतियां कमजोर संस्कृतियों पर हावी होती हैं या परिवर्तनों के साथ कमजोर संस्कृतियों को अवशोषित कर लेती हैं। भाषा प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है और भाषा कभी-कभी अभिव्यक्ति में बाधा बन सकती है। लेकिन भाषा के माध्यम से ही स्वयं को समझने और अभिव्यक्त करके, पाठक एक आधिपत्यवादी और बहुसंख्यकवादी समाज की चुनौतियों से निपट सकते हैं। कंवल भारती का यह काव्य-संग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रखर वैचारिक प्रतिबद्धता का दर्शन हमें इस संग्रह में मिलता है। यह दर्शन दलित-सौंदर्यशास्त्र की कसौटी पर खरे उतरता है। उनके काव्य संग्रह से गुजरते हुए हम समतामूलक समाज के सपने को जीते हैं, एक समानांतर विमर्श को देखते हैं जो किसी भी बहुसंख्यक संकल्पना को चुनौती दे रहा होता है। आंबेडकर की तरह उनमें भी राष्ट्र से प्रेम है। लेकिन यह प्रेम सवालों से भरे हुए हैं। ये सवाल भी इसलिए क्योंकि मनुष्य और उसकी गरिमा उनके लिए सबसे अव्वल है। उदाहरण के लिए–

“यदि यह विधान लागू हो जाता

कि तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं।

कोई भी कर सकता है तुम्हारा वध;

ले सकता है, तुमसे बेगार;

तुम्हारी स्त्री, बहिन और पुत्री के साथ,

कर सकता है बलात्कार;

जला सकता है घर-बार।

तब, तुम्हारी निष्ठा क्या होती?”[1]

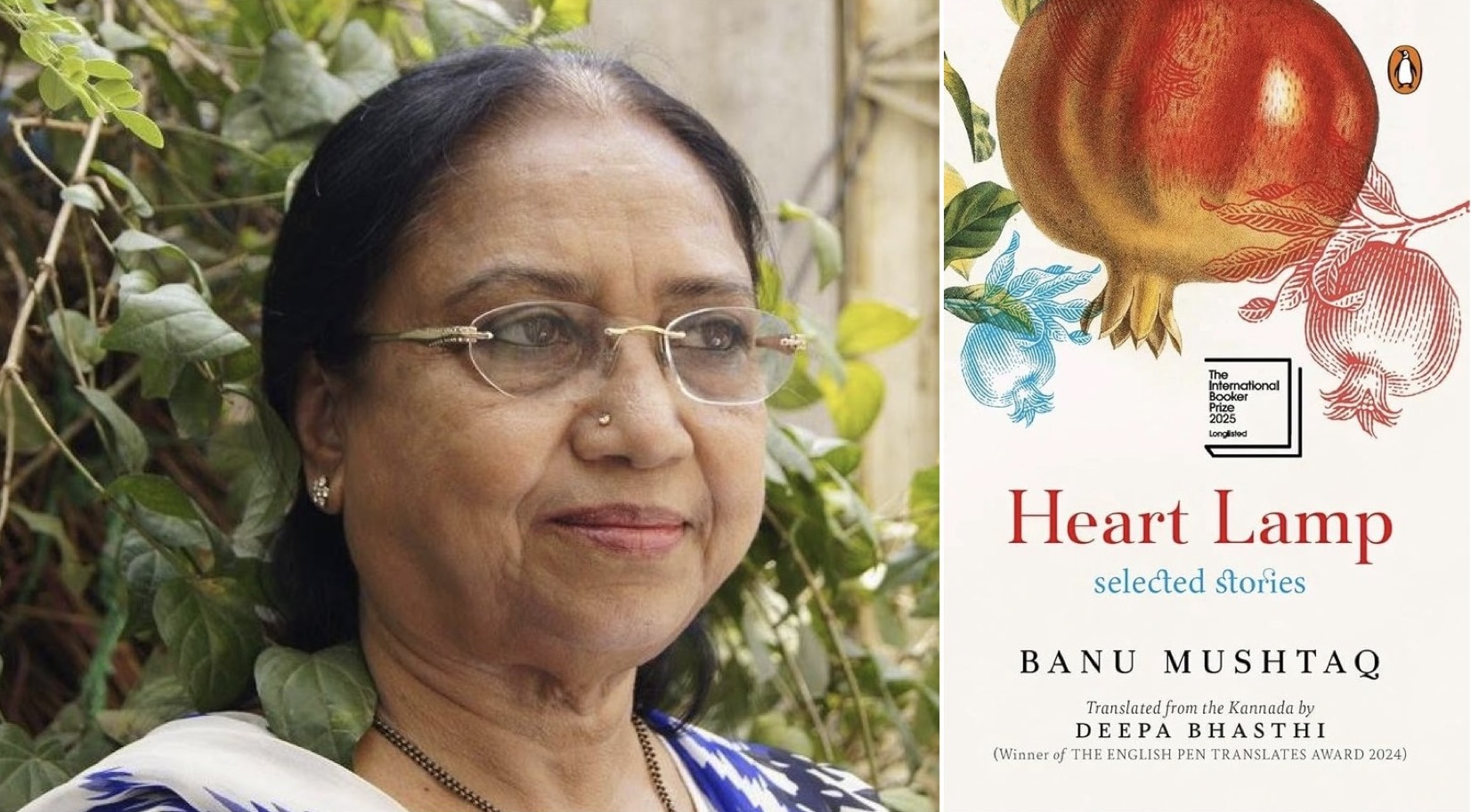

वस्तुत: कंवल भारती के बगैर दलित हिंदी साहित्य की कल्पना अधूरी है। उनका पहला और एकमात्र काव्य-संग्रह ‘तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती?’ 1996 में बोधिसत्व प्रकाशन से छपकर हमारे सामने आया। उपरोक्त कविता में कंवल भारती ने कुछ स्थितियों का हवाला देते हुए निष्ठा की बात उठाई है। जो भी कविता पढ़ेगा वह उनकी पक्षधरता को साफ़ समझ जाएगा। हालांकि 1996 से लेकर अब तक बहुत सारा पानी बह चुका है। कई अलग-अलग कारणों से समाज तेज़ी से तब्दील हुआ है। अगर समाज, साहित्य में परिलक्षित होता है, तो हम कह सकते हैं कि धीरे-धीरे हम एक ऐसे समाज में तब्दील होते चले गए हैं जहां पॉपुलिज़्म, राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद और बहुसंख्यकवाद को ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। कुछ और बिंदु जोड़ दें तो सत्ता द्वारा कॉर्पोरेट और उच्च जातियों के पक्ष को लाभ पहुंचाती नीतियों में इजाफ़ा हुआ है। हालांकि मौजूदा हुकूमत इस बात का खंडन करती है कि वह केवल हिंदू और चंद अमीरों की समर्थक है। लेकिन हकीकत किसी दूसरे ढंगे से हमारे सामने मौजूद है। वर्तमान व्यवस्था में सिर्फ़ अल्पसंख्यक मुसलमानों और ईसाइयों को ही अलग नहीं किया जा रहा है। जाति-आधारित अत्याचारों की बढ़ती आवृत्ति दर्शाती है कि किस प्रकार सत्ता ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है। यह उन हिंदुओं की कीमत पर होता है जो पारंपरिक जाति पदानुक्रम के अनुसार कुलीन जातियों से संबंधित नहीं हैं।

दूसरे शब्दों में, भारत में दलितों, महिलाओं और अन्य लोगों पर ब्राह्मणवादी नीतियों और रणनीतियों के प्रभाव को लेकर मुख्यधारा में बहुत कम विवेचना की गई है। पहले कानून मंत्री डॉ. बी.आर. आंबेडकर की बात सच होती नज़र आ रही है। उन्होंने लिखा था, “अगर हिंदू राज हकीकत बन जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं, यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी।” वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वही हो रहा जिसको लेकर बाबा साहब ने आशंका जताई थी। अल्पसंख्यक विरोधी बयानबाज़ी का सामान्यीकरण, देश के आंतरिक और साथ ही बाहरी दुश्मनों द्वारा उत्पन्न आसन्न ख़तरे के नियमित और झूठे दावे। पक्षपातपूर्ण तथ्यों का भोंडा प्रदर्शन और एक उग्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम सब अनुभव करने को बाध्य हैं। गाय की राजनीति का आलम यह कि इसका अधिकतम नुकसान दलितों और मुसलमानों को ही उठाना पड़ा है। सामाजिक, सांस्कृतिक अपमान के अलावा आर्थिक नुकसान भी उन्हें इस बीच अधिक झेलना पड़ा है। मवेशियों की बिक्री और ख़रीद के आरोपों पर हिंसा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिससे आम तौर पर किसान और विशेष रूप से दलित प्रभावित हुए हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कई दलित समूह गाय की खाल के प्रसंस्करण से संबंधित व्यवसायों में संलग्न हैं, जो बदले में उपभोक्ता और औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में जाता है। इसके अतिरिक्त, इस ‘भावनात्मक’ मुद्दे पर लिंचिंग के कई शिकार दलित हुए। ऊना प्रकरण, जिसमें सात दलित पुरुषों को निर्वस्त्र कर पीटा गया, ने समुदाय में एक भयावह संदेश भेजा। उच्च वर्ग का खुला सामाजिक प्रभुत्व, कुछ एक के लिए तीव्र आर्थिक विकास के साथ-साथ गरीबी के सूचकांक पर लगातार गिरना, स्त्री-द्वेष और उस पर नियंत्रण एवं इतिहास के साथ अप्रत्याशित रूप से छेड़छाड़ जैसी कुछ और स्थितियां हैं जो हम देख पा रहे हैं। उसके हिसाब से कहना चाहिए कि चुपचाप ऐसी स्थिति में जीने को अभिशप्त और लाचार हैं। ऐसे में लगातार पतनोन्मुख समाज का चित्रांकन साहित्य में कितना हो रहा है? यह हम सब को देखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह धूमिल के ‘हाथ की मुठ्ठी के तने होने और कांख भी ढके रहने’ समान हुआ है। इधर मंच (लिटफेस्ट) और पुरस्कार का भी एक नया शगल चल निकला है। मंच और पुरस्कार, साहित्यकार का सच नहीं होने चाहिए। लेकिन यह तभी हो सकता है जब साहित्य, रचनाकार के लिए कहीं पहुंचने भर का टूल न हो।

ऐसे में कंवल भारती की कविताएं कहां खड़ी होती हैं? यूं कहें कि कंवल भारती का व्यक्तित्व ख़ुद कैसा है। हम देखते हैं कि वे अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने में कोताही नहीं बरतते। विषम से विषम परिस्थितियों में वे मुखर और स्पष्टवादी रहे हैं। उनका चिंतक रूप, प्रखरता और स्पष्टता के साथ हमारे समक्ष उनके लेखों और टिप्पणियों के ज़रिए प्रस्तुत होता रहा है। उनके द्वारा हिंदी की विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन उनके गहन अध्येता और आलोचक रूप से हमारा परिचय कराता है।[2]

उनकी कविताओं से गुज़रते हुए उनकी निष्ठा पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते– “मैं दलित चेतना का कवि हूं/है रचना कर्म मेरा विद्रोह/दलितों की पीड़ा का चित्रण/समता, समानता है प्रतिमान”[3]। बल्कि हैरत की जा सकती है कि आख़िर क्या वजुहात थे जिसने उन्हें एक काव्य-संग्रह तक ही सीमित कर दिया।

कंवल भारती की कविताओं पर सरसरी नज़र दौड़ाने से यही पता चलता है कि उनके अंदर समता को लेकर बेचैनी है। वे महीन से महीन विभाजन और भेद भरे व्यवहारों-नीतियों की शिनाख़्त बहुत आसानी से कर लेते हैं। जिसे दरअसल ‘आसानी’ कहा जा रहा है, वह ‘यातना’ है। यातना, जो असहनीय है। लेकिन एक ख़ूबसूरत दुनिया की चाह कवि की तड़प है। वह जान रहा है कि रेखांकित करने योग्य बदलाव नहीं आए हैं, दलित को आज भी वह समानता प्राप्त नहीं हुई, जिसका वह हकदार है। सवाल जैसे सदियों से बने हुए थे, आज भी बरकरार हैं। केवल शक्ल-ओ-सूरत में थोड़ा हेर-फेर हुआ है। धर्म, पूंजी और राज्य का गठजोड़ उत्तरोत्तर मज़बूत हुआ है। तमाम योग्यताओं और मेधा के बावजूद दलित अपने ही देश में दोयम दर्जे का प्राणी बनकर जीवनयापन करने को वह बाध्य है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक समता आज भी नहीं मिली है।

कंवल भारती का चौकस इतिहासबोध हमें उनकी कई कविताओं में देखने को मिलता है। यहां ‘पंद्रह अगस्त’ और ‘शंबूक’ कविता के मार्फ़त हम उनके इतिहासबोध को देखने का प्रयास करेंगे। जिस तरह गांधी के दर्शन को लेकर सुशीला टाकभौरे सवाल करती हैं, उसी तरह ‘पंद्रह अगस्त’ कविता में भारती जी बेलाग सवाल करते हैं– “तुम बोलते हो महात्मा गांधी की जय/पंद्रह अगस्त पर/ और भूल जाते हो डॉ. अंबेडकर को जिन्होंने स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया था।”[4]

इसी कविता में आगे वे कई और सवाल करते हुए दिखते हैं। मसलन खुदीराम, सुखदेव, आज़ाद और भगत सिंह को हम विद्रोही मानते हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी, पर उन दलितों का क्या जो हिंदुओं के अत्याचारों के शिकार हुए? मनु और उसके द्वारा बनाए गए काले कानूनों का क्या? जिसने गुलाम बनाये रखने में कोई कसर नहीं छोड़ा। (जिसका नतीजा यह था कि अगस्त 9, 2018 को संविधान की प्रति जलाई गई) झलकारी बाई का क्या जिसे लक्ष्मीबाई के लिए विस्मृत कर दिया गया? चौरी-चौरा के भुला दिए गए शहीदों का क्या? जलियांवाला बाग के शहीदों के साथ-साथ वीर उधम सिंह का ज़िक्र क्यों नहीं, जिन्होंने डायर को ख़त्म करने के लिए लंबा इंतजार किया, पर अपने लक्ष्य से टस-से-मस नहीं हुए। ग़दर का मंत्र देने वाले मातादीन भंगी को मंगल पांडे के साथ क्यों याद नहीं किया जाता? कविता के अंत में कंवल जी ललकारते हुए हमें वास्तविकता से रू-ब-रू कराते हैं– “यदि जीवित रखना है लोकतंत्र को/देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को/ तो नष्ट कर दो जाति के दंभ को/वर्ण की सोच को/बनो समता के पक्षधर/उठो जाति-वर्ग विहीन समाज के निर्माण के लिये/एक और स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के लिये।”[5]

अब कंवल भारती की ‘शंबूक’ कविता पर गौर करें। अपने आसपास का हमारा आज का अनुभव यही कहता है कि ‘सत्य’ जैसी की कोई अवधारणा नहीं बची है। आज का सत्य एक उत्पाद है। कभी इसे ही हरमन और चोम्स्की ने ‘मैनुफैक्चरिंग कॉन्सेंट’ कहा था। आप की सहमति किसी बात पर ली जा सकती है, या इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है कि आपको जबरन सहमत होने को बाध्य किया जा सकता है। तिस पर आपको ज़बरदस्ती किसी बात पर विश्वास दिलाया गया है, इसकी भनक भी शायद ही आपको लगे। फिर एक और कथन जो बेहद प्रचलित है कि “इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है।” बातर्ज अब ‘शंबूक’ कविता की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं– “शंबूक/हम जानते हैं तुम इतिहास पुरुष नहीं हो/वरना कोई लिख देता/तुम्हें भी पूर्व जन्म का ब्राह्मण/स्वर्ग की कामना से/राम के हाथों मृत्यु का याचक।”[6] हिंदू या सनातन संस्कृति से जाहिर है जो कोई भी लड़-झगड़ के, अपना प्रतिरोध दर्ज कर जब भी इतिहास में किसी तरह दर्ज हुआ है, उसके साथ किंवदंतियां जोड़ दी गईं। बुद्ध, रैदास, कबीर सभी इसके उदाहरण हैं। काव्य-संग्रह में कंवल भारती द्वारा दिए निवेदन का एक अंश द्रष्टव्य है– “मध्य युग के दलित कवियों-कबीर और रैदास को भी हिंदी साहित्य में तभी स्थान मिला था, जब उन्होंने अपना समाज तैयार किया था, अपना पंथ बनाया था और अपने लाखों अनुयायियों को पैदा किए थे। उनको अस्वीकार करना आसान नहीं था। यह ब्राह्मणों की मजबूरी थी, जो उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। पर विचारणीय बात यह है कि ब्राह्मणों ने कबीर और रैदास आदि दलित संतों को विकृत करके स्वीकार किया है। उनके काव्य को समग्र रूप में नहीं, अपितु उसके उतने ही अंश को पाठ्यक्रमों में रखा है, जितने से ब्राह्मणवाद का दुर्ग सुरक्षित रहता है।”[7] इसे आप ‘एप्रोप्रिएशन’ भी कह सकते हैं। वर्चस्वशाली संस्कृति अपने अधीनस्थ संस्कृति के साथ ऐसा ही करती है। कंवल भारती ऐसे किसी भी नॅरेटिव को नकारते हुए कहते हैं– “शंबूक (हम जानते हैं)/तुम्हारी तपस्या से/ब्राह्मण का बालक नहीं मरा था/जैसा कि वाल्मीकि ने लिखा है/मरा था ब्राह्मणवाद/मरा था उसका भवितव्य।”[8]

कंवल भारती, उन दलित रचनाकारों में रहे हैं जिन्होंने हमेशा स्वानुभूति पर बल दिया। कहा ही गया है कि फटी एड़ियों का दर्द वही जानेगा जिसकी ख़ुद की एड़ियां फटी हुई होंगी। आयातित अनुभव कभी वह प्रामाणिकता नहीं दर्ज कर पाएंगे जिसके ज़रिए किसी रचना को गांभीर्य और औदात्य प्राप्त हो। खुद कवि कहते हैं– “दलित कविता जाति का यथार्थ प्रस्तुत करती है। यह यथार्थ निश्चित रूप से कटु है। इस कटु यथार्थ को सवर्ण कैसे महसूस कर सकते हैं, जबकि इसे उन्होंने जिया ही नहीं है।”[9] स्वानुभूति के महत्व को हम दलित आत्मकथाओं के ज़रिए समझ सकते हैं। ‘जूठन’ (ओमप्रकाश वाल्मीकि), ‘अपने-अपने पिंजरे’ (मोहनदास नैमिशराय), ‘मेरा बचपन मेरे कंधों पर’ (श्योराज सिंह बेचैन), ‘तिरस्कृत’ (सूरजपाल चौहान) एवं ‘मुर्दहिया’ (तुलसीराम) आदि कुछ ऐसी दलित आत्मकथाएं हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुईं। इन आत्मकथाओं ने कई ऐसे पाठकों को भी ऐसे अगम्य क्षेत्र में प्रवेश कराया जहां वे अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक सीमाओं के कारण कभी जा ही नहीं पाए। कहना न होगा कि ऐसा सर्वथा भिन्न अनुभव क्षेत्रों के कारण संभव हो पाया। स्वानुभूति को ठीक-ठीक समझने के लिए मुझे हमेशा मलखान सिंह की कविता ‘एक पूरी उम्र’ याद आती है– “यकीन मानिए/इस आदमखोर गांव में/मुझे डर लगता है/बहुत डर लगता है/लगता है कि अभी बस अभी/ठकुरासी मेंड़ चीखेगी/मैं अधशौच ही खेत से उठ आऊंगा/ कि अभी बस अभी/हवेली घुड़केगी/मैं बेगार में पकड़ा जाऊंगा।”[10] कल्पना के अतिरेक के बावजूद किसी प्रिवीलेज्ड रचनाकार के लिए संभव नहीं कि वह अधशौच से उठने की सोच भी सके। इस दंश को वही व्यक्त कर सकता है जिसने फर्स्ट हैंड उस भय या आतंक का अनुभव किया हो। जहां मनुष्य के जीवन की गरिमा ढेला बराबर भी नहीं हो। एक ऐसी ही कविता कंवल भारती की भी है। इसका शीर्षक है– ‘जब तक व्यवस्था जीवित है’। कविता में ‘राख़ ही जानती है जलने का दर्द’ चरितार्थ हुआ है– “जब तक व्यवस्था जीवित है/और तुम्हें उसका आश्रय प्राप्त है/तभी तक तुम लिखोगे/राम को राष्ट्र का गौरव/पौराणिक कथाओं में ढूंढोगे मानवतावाद/वेदों में बताओगे/सही सलामत/सहज और ज़मीन से जुड़े।/तुम क्या जानो/ जाति की व्यथा/शोषण की पीड़ा/अपमान की यंत्रणा/दासता की वेदना/क्योंकि तुम्हारे बाप ने नहीं काढ़ी/मरे जानवरों की खाल/तुम्हारी मां ने नहीं ढोया मैला/तुम्हारे बच्चों ने/घर-घर जूठन की जुहार नहीं लगाई/ तुम्हें कीड़े से बजबजाते गंदे नालों के किनारे/अंधेरे घरों में रहना नहीं पड़ा।”[11]

संस्कृति मूलतः अपनी आंतरिक संरचना में वर्चस्ववादी और बहुसंख्यकवादी होती है। यानी एक ‘समान’ संस्कृति हेतु कुछ वर्चस्वशाली संस्कृतियां अपने से कमज़ोर संस्कृतियों पर या तो हावी हो जाती हैं या थोड़े फेर-बदल के साथ शक्तिहीन संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। ग्राम्शी इसे ही ‘हेजेमनी’ यानी आधिपत्य की संज्ञा देते हैं। वर्चस्व को बरकरार रखने में भाषा भी एक टूल का काम करता है। चूंकि भाषा का संस्कार हमें बचपन से ही मिलना शुरू होता है, ऐसे में भाषा के अभिजात्यवादी खोल से निकलना बेहद मुश्किल होता है। यह विचित्र संयोग है कि भाषा ही आपके भावों और विचारों को शक्ल देने का काम करती है और भाषा ही कभी-कभी आपकी अभिव्यक्ति को बाधित कर सकती है। कंवल भारती कुछ इसी तरह के उद्गार ‘तुम्हें आज़ाद कर रहा हूं’ कविता में करते हैं– “सदियों के अंतराल के बाद/समझ में आया/शब्द कितने बड़े शस्त्र होते हैं/व्यूह को सुरक्षित रखते हैं/तुमसे मिली अनुभूतियों से ही/जनमी है मेरी भाषा/इसलिये तुम्हारे सारे शब्द/मेरी वेदनाओं ने निगल लिए हैं/व्याकरण जला दिया है/जो विभाजित करता था मुझे और तुम्हें।”[12] कुछ इसी तरह की एक और कविता है– ‘रचो वे पारमिताएं’। कंवल भारती न इस कविता में भाषाई हेजेमनी को डिकोड करते हैं बल्कि लगभग चेताते हुए कहते हैं– “मैंने सारे रहस्य सुलझा लिये हैं/वातायन खोल दिये हैं/यह जगत मिथ्या नहीं है/मिथ्या हैं तुम्हारा ब्रह्म/ब्रह्म से उपजा मानवतावाद।/अब तुम ताजी हवाओं को रोक रहे हो/बंद करने लगे हो खुले वातायनों को/लेकिन अब वे बंद नहीं होंगे/क्योंकि। चौखट का आखिरी हिस्सा भी टूट गया है।/अब तुम्हारे ही शब्द/तुम्हारे विपरीत दाहक अभिव्यक्तियां बन गये हैं/तुम्हें अपनी अर्थवत्ताएं बदलनी होंगी/नकारनी होंगी अपनी व्याख्याएं/वरना यह आयतित भाषा भी/जो तुमने ओढ़ रखी है/कि तुम महिमा मंडित करते हो ब्रह्म को/ब्रह्म से उपजे मानवतावाद को/आत्मघाती होगी।”[13] हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ब्रह्म से उपजे मानवतावाद का संबंध गांधी के उस ‘हरिजन’ जैसे शब्दावली से है जिसमें यथास्थितिवाद की बू आती है।

बहुत साधारण-सी लगने वाली ‘प्रीत की रेखाएं’ कविता, महत्वपूर्ण हो सकती है। बशर्ते हम उसे ताउम्र संघर्ष कर रहे किसी भी साधारण आदमी के साथ जोड़ कर देखें। इस कविता को पढ़ते हुए बरबस ही फैज़ की मशहूर नज़्म ‘मुझ से पहली सी मोहब्बत मिरी महबूब न मांग’ की याद हो आती है। फैज़ कहते हैं कि “और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा/राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा।” सवाल उठता है कि वे कौन से दुख हैं जो फैज़ साहब के लिए प्राथमिकता हैं? शायद उन मज़लूमों का दुख जो वे केवल इसलिए सहने को बाध्य हैं क्योंकि उनके पास अपने हालातों को बदलने के मौके नहीं होते हैं। फिर आते हैं मुहब्बत की बात पर। शायद इश्क को फैज़ के यहां एक निजी मामले के रूप में देखा जा रहा है। सही भी है, लेकिन यह बात भी सोलह आने सही है कि निजी प्रेम ही है जो आपको वह बुलंदी देता है, ताकत देता है, हौसला देता है, जिससे कि आप ज़माने भर से लड़-भिड़ सकें। यानी निजी प्रेम से होते हुए सामाजिक प्रेम की ओर मज़बूती से बढ़ा जा सकता है। अब इसके ठीक उलट ‘प्रीत की रेखाएं’ कविता देखिए। कवि सब कुछ भूल गया है। चंदन सदृश महकता शरीर, मुस्कान जो मोतियों-सी है, गुलाबी होंठ, यौवन की मादकता, रूप-देह-वासना सब कुछ। कुल मिलाकर एक युवा के अंदर जो वासना की चाह होती है, यौवन का जो भावोद्वेग होता है वह ख़त्म हो चुका है। सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि कवि ऐसी पृष्ठभूमि से साबका ही नहीं रखता जहां पल दो पल थिर होकर, ठहर कर इश्क-विश्क के बारे सोचा जा सके। उसका जीवन सतत संघर्षशील रहा है– “हां मैं भूल गया हूं/क्योंकि अदद सहज-सरल जीवन/मेरे पास नहीं था।/मेरे पास संतप्त जिजीविषाएं थीं/अभाव-चक्र से उत्पन्न विद्रूपताएं थीं/और मैं एक टुकड़ा सुख जीने के लिये भी/टुकड़े-टुकड़े हो रहा था।”[14] आगे वे लिखते हैं– “अब विडंबनाओं की धूप में/उसका यौवन/शिशिर की हवाओं में/बर्फ बन गयी उसकी आकांक्षाएं/वासना नहीं जगातीं/प्रीत की रेखाएं खींचती हैं।”[15] हम देख सकते हैं कि इस कविता के मार्फ़त दो बातें उभर कर आती हैं– पहला यह कि एक व्यक्ति जिसका संबंध अभावों से ही ताउम्र जुड़ा रहा हो, वह पहले अपने हालात सुधारने में ही लगा रहेगा। रोज़मर्रा के ज़रूरतों की जुगाड़ में, प्रेम और सहवास उसके लिए किसी लक्जरी समान होंगे। भूख और उसका दुख ही उसके लिए प्राथमिकता होगी। ‘निज का विकास’ उसकी पहली शर्त होगी। दूसरा यह कि जिस प्रीत की रेखाओं की बात कंवल भारती करते हैं वह अवसान की स्थिति में उपजा ‘प्लैटोनिक लव’ है। न कि वह रक्त का तेज प्रवाह जिसे हम अंग्रेजी में ‘एड्रेनालाइन रश’ कहते हैं, जहां प्रेम और दैहिक लालसा अपने चरम पर होते हैं। वह भला जीवन को सुगम करने में जूझ रहे व्यक्ति को कहां मयस्सर होती है! यह कविता हमें यह भी एहसास दिलाती है कि सब का जीवन एक-सा नहीं है। प्रेम और उत्कट चाह भी हालातों पर निर्भर करते हैं।

यह कहने में कोई संकोच नहीं कि कंवल भारती की लगभग हर कविता से जब आप गुजरेंगे तो शिद्दत से महसूस कर पाएंगे कि उनकी कविताएं एक समानांतर नॅरेटिव निर्मित करती हैं। मानो पाठकों को चुनौती दे रहे हों कि यदि तुम्हारा वर्ग और जाति मुझ-सा नहीं है तो हमारी चेतना और किसी विषय की ग्राह्य-क्षमता भी मुख़्तलिफ़ होगी। ‘क्या हूं मैं?’ एक बहुत ही मार्मिक कविता है। विस्थापन की पीड़ा केवल उनकी नहीं होती जो अपना दुख दुनिया के सामने रख सकते हैं, बल्कि उनकी पीड़ा, उनका संघर्ष भी कहीं से कमतर नहीं होता जिनके पास दुनिया को अपनी तकलीफें बयान करने का न कोई साधन है, और न ही कूव्वत। लेकिन दुनियावी दस्तूर यह रहा है कि बहुसंख्यकवादियों का दुख, उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष को ही सबसे बड़े दुख के रूप में साझा किया जाता रहा है और सहानुभूति बटोरी गई है। दुख, दुख है। सभी का एक समान है, न कम, न ज़्यादा। इसे लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति, अपराध समान है। लेकिन क्या विडंबना है कि संस्तरीकृत समाज में हर दुख को एक-सा मानने का चलन नहीं है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का हवाला देते हुए कंवल भारती अपने विस्थापन को लेकर सवाल कर रहे हैं, गोया अपनी अस्मिता, अपनी वस्तुस्थिति को लेकर सवाल कर रहे हों– “मैं, जो सदियों से अपनी पीड़ा को/अपने विस्थापित होने के अहसास को/अपने चारों ओर व्याप्त दहशत के साये को/यातनाओं के दंश को/अभिव्यक्ति दे रहा हूं, आवाज़ लगा रहा हूं/स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की। क्या मेरी पीड़ा पीड़ा नहीं है?/क्या मैं विस्थापित नहीं हूं?/क्या हूं मैं?/अराष्ट्रीय या अवांछनीय?”[16]

कवि का ‘मैं’ हर उस दलित का प्रतिनिधित्व करता है जो धर्म के नाम पर होने वाले आतंकवाद का तो शिकार बनता ही है, साथ ही साथ राज्य द्वारा प्रायोजित-पोषित आतंकवाद का भी शिकार होता है। ऐसे में थोड़ा-बहुत सम्मान से जीने की लालसा पाले उसका जीवन एक शहर से दूसरे शहर दर-बदर होने में ही ख़त्म हो जाता है। एक भूमिहीन दलित का जीवन विस्थापित का जीवन है। शहरों की शक्ल-ओ-सूरत को चार चांद लगाने वालों को जब चाहे हुकूमत बेघर कर देती है।

कंवल भारती की एक अद्भुत कविता है– ‘पिंजरे के द्वार खोल देना’। दलित कवियों पर नैराश्य और नकारात्मकता के आरोप लगते हैं। ऐसे आरोपों को यह कविता खारिज करती है। यह कविता उस वास्तविकता की ओर हमारा रुख़ करती हैं, जहां रूढ़िगत और ठस समाज का नुकसान सभी झेलते हैं। वह भी झेलता है जो इन रूढ़ियों के कारण लाभ की स्थिति में है। इस कविता में कंवल भारती दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सवर्ण समाज से आया व्यक्ति चाह कर भी संरचनावादी स्थितियों को नकार नहीं पाता। कभी मर्यादा के नाम पर वह वर्जनाओं को लांघ नहीं पाता, कभी परंपराओं के नाम पर वह न्याय-अन्याय को नज़रंदाज कर देता है, कभी अनास्था और पाप-पुण्य का भय उसे किसी स्थापित मान्यता को नकारने से रोक लेते हैं, और कभी पिंजरे में कैद पक्षी को आज़ाद करने की चाह को वह अपने भीतर दफ़न कर लेता है, क्योंकि घर का बुजुर्ग पिंजरे में कैद पक्षी को ही सम्मान और प्रतिष्ठा का मसला बताता है। लेकिन कवि है कि फिर भी एक आस पाले हुए है। यह कविता उस आस का प्रतिबिंबन करती हैं, जहां कोई व्यक्ति स्वयं के परिमार्जन में जीवन-पर्यंत लगा रहता है। व्यक्ति अगर चाहे तो ख़ुद को लगातार चुनौतियां देते हुए बदल सकता है। कंवल भारती उसी भावना को प्रश्रय देते हैं। भावना जो मनुष्यता के पक्ष में खड़े होने को ताउम्र जद्दोजहद करती है– “इस शायद और तभी के बीच कोई भावना/बुलबुले की नियति जीती है।/प्रतिरोधों से अविचलित/आस्था से अपराजित/कोई व्यक्ति-चेतना/यदि जन्म ले तुम्हारे भीतर/तो तुम सिर्फ इतना करना/पिंजड़े का द्वार खोल देना।”[17]

कुछ और कविताएं भी हैं जहां हम कवि को एक समतामूलक उन्नत समाज और एक संपूर्ण राष्ट्र की कल्पना से ओत-प्रोत पाते हैं। जहां कवि तमाम अन्याय और शोषण के निषेध का आह्वान करते हैं और सकारात्मक रुख इख़्तियार करते हुए आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करते हैं। एक बानगी देखिए– “हम लें संकल्प इस नये वर्ष में/ध्वस्त हों धर्म के सिद्धांत/विकसित हो धार्मिकता।/नष्ट हो मनुष्यता के आग्रह/जीवित हो मनुष्य/राष्ट्र की मिटें संकीर्णताएं/बने यह संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब।”[18] इसी तरह ‘रचो वे पारमिताएं’ कविता के अंत में भी वे ‘एक राष्ट्र’ की संकल्पना करते हैं जो समानता के सिद्धांत पर टिका हो– “इसलिए अब और मत रचो/विशेषाधिकार और निर्योग्यताओं के मानस/असमता की विद्रूपताएं।/रचो ऐसी पारमिताएं/कि हम बन सकें एक राष्ट्र।”[19]

कंवल भारती की एक और नई उम्मीदों से भरी कविता ‘नव वर्ष 1995 है’, जिसमें वे लिखते हैं– “सामाजिक परिवर्तन के/इस काल खंड में/परिवर्तित हों मूल्य/जीवन के/कविता में नहीं,/यथार्थ में।/हम देखें क्षितिज बनाते हुए/धरा और आकाश को/नई अंगड़ाइयां लेते हुए/बेकार बैठी श्रम शक्ति को/मुक्ति के लिये /सीधे होते, कमान से झुके जिस्मों को।”[20]

इसी कविता का दूसरा हिस्सा भी एक बेहतर कल का विश्वास रखने वाले कवि की पहचान है– “जागो धर्म, समाज और पूंजी के तंत्र से/अभिशप्त मनुष्यता/सृजित हो नया भारत/नया समाज/नया इतिहास/इस काल खंड में।/ऐसा हो विप्लव/यह नूतन वर्ष/पीढ़ियों के लिए बन जाए उत्सव।”[21]

यह भी एक कड़वा सच है कि केवल उम्मीद और आशा ही जीवन के खुराक नहीं हो सकते हैं। व्यवहारिक धरातल पर एक अच्छे कल की बाट जोहने वालों को उसे ज़मीन पर भी अमली जामा पहनाना ज़रूरी होता है। कंवल भारती लगभग फटकारते हुए अपनी कुछ कविताओं में अपने दलित बंधुओं को संबोधित करते हैं जो सुख-सुविधाओं में डूब गए हैं। बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर के समान चुनौती देते हुए वे कहते हैं– “तुम क्रांति नहीं करोगे/सिर्फ दारू पियोगे/और गाल बजाओगे।/क्रांति के दस्तावेज सुंदर नहीं होते/जैसे सुबह के अखबार/जो तुम्हें गुदगुदाते हैं मीठी भाषा में।”[22] आगे भाषा के छद्म को समझाने के लिए बेहद स्पष्ट और चोट पहुंचाती पंक्तियों के साथ वे मुख़ातिब होते हैं जो जीवन के हकीकतों से जुड़ी हुई हैं– “यह बताओ/बलात्कार की शिकार/तुम्हारी मां की भाषा क्या होगी?/कैसे होंगे/गुलामी की जिंदगी जीने वाले/तुम्हारे बाप के विचार/ठाकुर की हवेली में दम तोड़ती/तुम्हारी बहिन के शब्द/क्या वे सुंदर होंगे?”[23]

कंवल भारती की आलोचना दृष्टि पर एक सरसरी नज़र डालने पर वे उस परंपरा के वाहक प्रतीत होते हैं जो श्रमण शक्ति पर विश्वास करता है। मनुष्य की गरिमा को महत्व देता है। उस पर अभिमान करता है। आजीवकों, चार्वाकों, बुद्धों, नाथों, बुद्ध, कबीर, रैदास, फुले, शाहू जी महाराज, आंबेडकर, पेरियार, संत गाडगे, स्वामी अछूतानंद उनके आदर्श हैं। आंबेडकर के प्रति उनमें कृतज्ञता का भाव सबसे अधिक है। इसी संग्रह की कई कविताओं में उनके इस बोध का परिचय हमें प्राप्त होता है, बल्कि पहली कविता ही बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर को समर्पित है– “चौदह अप्रैल/एक तारीख/सदियों के अंधकार की परतों को चीरकर उदित होने वाले/एक प्रकाश पुंज का दिन/जो लाया था एक सवेरा/दलित-प्रवंचितों के जीवन की काली निशा में।/चौदह अप्रैल/एक पावन दिन/उस मुक्तिदाता के उदय का/जिसने किया था मानव को मुक्त/संकीर्ण परिधियों से/दारुण प्रथाओं से।”[24]

‘बलिहारी मन’ भी डॉ. आंबेडकर के कर्म और त्याग को लेकर रची गई कविता है, जिस कारण डॉ. आंबेडकर कवि के मानस पर अंकित हैं– “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर/जिन्होंने जीवंत प्रतिमाओं में तराशा था/मेरे समाज को, जो पाषाण हो गया था।/बनकर चित्रकार/उनकी मानवीय अनुभूतियों को/समता, स्वतंत्रता और सम्मान के रंगों से/सजीव किया था राजनीति के कैनवास पर।”[25] इस कविता की अंतिम पंक्तियां कंवल भारती के अनन्य प्रेम को और अधिक स्पष्ट कर देती हैं– “हे मेरे आधुनिक समाज के शिल्पकार/उसकी अनुभूतियों के चित्रकार/वेदना के संगीतकार/तुम पर बलिहारी है मन/शत-शत बार।”[26]

डॉ. आंबेडकर को समर्पित उनकी एक और कविता है– ‘मुक्ति संग्राम जारी है’। इसमें सदियों के समानता के संघर्ष को बढ़ाते हुए बाबा साहेब ने जो गरिमा और सम्मान से भरे जीवन हेतु लौ जलाई थी, वह आज भी जल रही है। कंवल भारती लिखते हैं– “जब भी अहसास करता हूं/तुम्हारे विचारों में मुखर होता है रचनात्मक विप्लव/जो समाता है रोम-रोम में/बाबा तुम मरे नहीं हो/जीवित हो/हमारी चेतना में/हमारे संघर्ष में/जो मुक्ति संग्राम लड़ा था तुमने/वह जारी रहेगा उस समय तक/जब तक कि हमारे मुरझाए पौधों के/ हिस्से का सूरज/उग नहीं जाता।”[27]

सन् 1996 में प्रकाशित कंवल भारती के कविता-संग्रह की एक-एक कविता आज के माहौल में इतनी मौजूं हो गई हैं कि हैरत होती है कि कोई अपने समय से इतना आगे कैसे देख पाता है। यही तो एक गंभीर चिंतनशील रचनाकार की पहचान होती है। वह देश काल का उल्लंघन करने का माद्दा रखता है। बल्कि किसी रचनाकार और उसकी रचना की उत्तरजीविता ही इस बात पर निर्भर करती है कि वह समकालीन संदर्भों में कितना सटीक बैठता है। उनकी लगभग सारी कविताएं चुनौतीपूर्ण दस्तावेज़ हैं, जो नीम की कड़वाहट लिए हैं और हलक से नीचे उतारने में तकलीफ होती है। लेकिन सभी जानते हैं कि अगर उतार लिए जाएं तो सेहत के लिए अच्छा होता है। तीस साल के करीब-करीब हो गए इस काव्य-संग्रह को आए। इन तीन दशकों में बहुत कुछ बदल गया है, जिसकी तसदीक इस कविता संग्रह में भी है। लेकिन बहुत कुछ नहीं भी बदला है। एक उदाहरण है– “धर्म के सिद्धांत/बना नहीं सके धार्मिक/मनुष्यता के आग्रह/नहीं बना सके मनुष्य।/राष्ट्र की अवधारणाएं/पैदा कर गईं अलगाव/वर्ण और जाति की व्यवस्थाओं ने/न स्वतंत्रता को स्वीकारा/न समता को/न बंधुता को/वे विकसित करते रहे ईश्वर को/मनुष्य को मारते रहे/वे खड़े करते रहे भगवानों के भवन/उजाड़ते रहे इंसानों की बस्तियां। धर्म, मनुष्यता और राष्ट्र/सिर्फ शब्द हैं, जो चिंतन में दिखाई पड़ते हैं, उनका अस्तित्व दूर तक भी नहीं है।”[28] क्या बदला है आख़िर इन तीस सालों में? थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति बदली है, वह भी तब जब दलित विस्थापित मज़दूर बनने को बाध्य हैं। कोरोना के दौरान, इन्हीं मजदूरों की दिल दहला देने वाली अमानवीय स्थितियों को हम सभी जानते हैं। अलग से यह कहना ज़रूरी नहीं कि इन मजदूरों में अधिकतर दलित जातियों से ही संबंध रखते होंगे, जिनके हिस्से अक्सर बेगारी ही लिखी होती है। कंवल भारती ने तब ही लिखा था– “तुम कहते हो यह देश सब का है।/पर, शिक्षा पर तुम्हारा कब्जा।/भूमि पर तुम्हारा एकाधिपत्य/उद्योगों पर तुम्हारा एकछत्र राज,/हमारा क्या? /तुम्हारी करें हरवाही/सिर पर ढोएं मैला/उठाएं मरे जानवर/करें तुम्हारी बेगार/कैसे कहें यह धर्म हमारा/कि तुम हमारे हो।”[29]

हाल ही में एक फिल्म आई थी ‘गुठली-लड्डू’। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे सिर्फ़ इसलिए बार-बार शिक्षा पाने से रोक दिया जाता था क्योंकि वह दलित जाति से साबिका रखता है। कोई कहने को आज भी कह सकता है कि अब वह जमाना नहीं रहा। पर ऐसा आज भी है, बस हम आंखें दूसरी तरफ़ कर लेने की आदत पाल चुके हैं। आप किसी भी राज्य के गांव-जवार चले जाइए। संघर्षशील पृष्ठभूमि से आने वाले आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं। बच्चे पढ़ने के बजाय मज़दूरी में इधर-उधर लगे रहते हैं। ऐसे गांवों में कोई सरकारी विद्यालय हो तो कुछ शिक्षक आज भी आपको मिल जाएंगे जो जाति या धर्म के संबोधनों द्वारा मनोबल तोड़ने का एक मौका नहीं छोड़ते। हिकारत भरी नज़रों से सभी देखते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में होने के कारणों की पड़ताल करने से बिदकते हैं। ऐसा इसलिए कि धर्म और सांस्कृतिक वर्चस्व ख़त्म नहीं हुआ है– “जिसमें समर्थन हो कोटि मनुष्यों की नीचता का/आदेश हो उन्हें दास-कर्म करने का/निषेध हो पढ़ने और धन कमाने का/साफ कपड़ा पहिनने, सभ्यता से रहने का/उन धर्मशास्त्रों को तुम क्या कहोगे?”[30] उन्हें यह सवाल पूछना ही बुरा लगता है जिन्होंने सदियों से अपने प्रिवीलेज को कभी एड्रेस करने कि कोशिश ही नहीं की, उलटे सवाल उठाने वालों पर ही जातिवादी होने के आरोप मढ़ दिए, यह धर्म, समाज, राजनीति और साहित्य हर जगह हुआ– “तुम्हें दिखाई दिए/राजनीति के खतरे/जब हमने गांधी को अपने कंधों पर ढोने से इनकार कर दिया/अब तुम्हें दिखाई दे रहे हैं/साहित्य में जाति के खतरे/जब हमने प्रेमचंद-निराला को अपने कंधों पर ढोने से इनकार कर दिया है।”[31] मान लीजिए कभी जातिवाद का आरोप सीधे-सीधे लगाने में असमर्थ रहे तो दलितों को ‘नक्सलवादी’ करार दिया गया। सिर्फ़ इसलिए कि दलितों ने मुसलसल अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के ख़िलाफ़ अपना प्रतिरोध दर्ज किया– “एक दिन उन्होंने/अत्याचारियों को घेर लिया/कुछ का गला रेत दिया/कुछ को गोलियों से भून दिया/गजब हो गया/सरकार भी/अत्याचारी भी/एक स्वर में चीख उठे/कितने नक्सलवादी हो गए हैं/बिहार के दलित।”[32]

ओमप्रकाश वाल्मीकि की तरह कंवल भारती ने भी कहा है– ‘बस्स बहुत हो चुका’। पीढ़ियों से जो शोषण की परंपरा चली आ रही है उस पर वे पूर्ण विराम लगाने की इच्छा रखते हैं– “पीढ़ी दर पीढ़ी।/अब यह हो नहीं सकता/कि तुम्हारे सारे गंदे काम हम करें/पीढ़ी दर पीढ़ी।/और हम हो कर बहिष्कृत जीते रहें/पीढ़ी दर पीढ़ी।/अब हम बनाएंगे राष्ट्र की मुख्यधारा।”[33]

कंवल भारती ने हर उस व्यक्तित्व की आलोचना की है जिनके यहां विरोधाभास की झलक दिखाई देती है या उतरोत्तर जिनका चिंतन वर्ण-व्यवस्था को ही संबल प्रदान करता है। राम, गांधी, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद सभी उनकी काव्य-आलोचना की धार से नहीं बचते।

अंत में आइए उस कविता पर बात करते हैं जो एक पाठक के तौर पर मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। कविता है– ‘तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती”। कविता-संग्रह का नाम भी यही है। जाहिर है कविता महत्वपूर्ण ही होगी। यह एक लंबी कविता है। कविता क्या है, सवालों की एक फेहरिस्त है! सवाल, सिचूएशंस की शक्ल में रखे गए हैं। इन सवालों को पूछे हुए अरसा हो गया है लेकिन जवाब अब भी नहीं मिलते। बल्कि कहना चाहिए कि जवाब सभी जानते हैं, बस स्वीकार का डर है। ‘दुर्ग द्वार पर दस्तक’ कई बार दर्ज किया जा चुका है पर मानो द्वार बंद रहे यही कुछ वर्णों की कामना सदियों से रही है। वे उन स्थितियों से बावस्ता होना ही नहीं चाहते जिनमें यदि उन्हें रहने को विवश होना पड़े तो पल भर में ही लगे कि दम घुट जाएगा। एक बानगी देखिए– “यदि स्मृतियों का यह विधान लागू हो जाता/तुम ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्यों पर/कि तुम नीच हो,/श्मशान-भूमिवत हो/तुम्हारे आवास हों गांवों के बाहर/तुम्हारे पेशे हों घृणित-/मरे जानवरों को उठाना,/ मल-मूत्र साफ करना, कपड़े धोना, बाल काटना,/हमारे खेतों-घरों में दास-कर्म करना।/तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती?”[34]

कंवल भारती का संपूर्ण काव्य-कर्म विचारधारात्मक है। यहां तक कि जहां-जहां वे भावुक से लगते भी हैं, वहां भी उनका विचारक रूप हावी होता है। इससे यह बात भी निकल कर आती है कि एक दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कवि को इतना अवकाश ही नहीं कि वह अपने विचारों से बिखरे। विचारों से बिखरने के मतलब बद हालातों का और बदतर हो जाना है। लेकिन भाव और विचार का ऐसा अनूठा संतुलन है, जिसे एलन टेट के ‘तनाव सिद्धांत’ से जोड़कर देखा जा सकता है। यह काव्य-संग्रह अब प्रकाशन में नहीं है, लेकिन होनी चाहिए क्योंकि लगभग हर कविता से गुज़रते हुए बेहद तल्ख़ी से आपको महसूस होगा कि कंवल भारती आज के हालत लगभग तीस साल पहले लिख चुके हैं। यह कहने में कोई संशय नहीं कि संग्रह हाथों हाथ बिक जाएगी। हाल ही में प्रोफ़ेसर तुलसी राम स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ, मऊ में दिनांक 11 फरवरी, 2024 को दिए गए उनके भाषण के अंश को यहां उद्धृत करना ज़रूरी प्रतीत होता है– “समय की सूई सदैव आगे की ओर चलती है। वह पीछे की दिशा में नहीं लौटती। किंतु भारत में दर्शन की सूई शंकराचार्य के ‘ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या’ पर ही अटकी हुई है। यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसे वहीं पर अटकाकर रखा गया है। इस सूई को न दयानंद सरस्वती आगे बढ़ा सके, न स्वामी विवेकानंद और न अरविंदो। क्योंकि सूई के आगे बढ़ने से मानव-मस्तिष्क का विकास होता है, ज्ञान-विज्ञान का विकास होता है, जबकि सूई के ठहरे रहने से ब्राह्मणवाद टिका रहता है। दूसरे शब्दों में यही सनातन दर्शन है, जो एक वैकल्पिक दर्शन के रूप में थोपा जा रहा है।”[35]

लगभग इसी बात को इस काव्य संग्रह की भूमिका लिखते हुए ओमप्रकाश वाल्मीकि जी ने दर्ज किया है। भूमिका की शुरुआत में ही कंवल भारती जिस ‘मानव-मस्तिष्क के विकास’ की बात करते हैं उसे ही वाल्मीकि जी ‘आधुनिकता बोध’ से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम केवल बाह्य रूप से आधुनिक हुए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं– “हिंदी कविता का बाह्य रूप, उसकी अंतर धारा से भिन्न है। विभिन्न काव्य-आंदोलनों और काल निर्धारण में विद्वानों ने अपने निष्कर्षों में बाह्य रूप को ही स्थापित किया है। हिंदी कविता का यह एकांगी स्वरूप उसे आधुनिक होने से रोकता है। उसकी सामाजिकता पर सवाल खड़े करता है। इसके ठीक विपरीत हिंदी दलित कविता अपनी सामाजिक चेतना के कारण सजग और जीवंत दिखाई पड़ती है।”[36]

[1] कंवल भारती, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, बोधिसत्व प्रकाशन, 1996, पृष्ठ 39-40

[2] मौजूद ईश्वर, ब्रह्म और आत्मा (आलोचना) 1970, हिंदू धर्मग्रंथों में शूद्र और नारी (शोध) 1971, सीता : एक विद्रोहिणी नारी (विश्लेषण) 1979, बौद्ध धर्मापदेष्टायों का नया संघ (आलोचना) 1981, डॉ. अंबेडकर बौद्ध क्यों बने? (विश्लेषण) 1983, संत रैदास : एक विश्लेषण, 1985, परिवर्धित संस्करण 2000, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती (कविता) 1996, मनुस्मृति : प्रतिक्रांति का धर्मशास्त्र (विश्लेषण) 1996, कांशीराम के दो चेहरे (पत्रकारिता) 1996, डॉ. अंबेडकर को नकारे जाने की साजिश (आलोचना) 1996, डॉ. अंबेडकर : एक पुनर्मूल्यांकन (विश्लेषण) 1997, लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल (पत्रकारिता) 1997, धम्मचक्कपवतन सुक्त (अनुवाद, व्याख्या, आलोचना) 1997, दलित विमर्श की भूमिका (इतिहास) 2002, दलित धर्म की अवधारणा और बौद्धधर्म (आलोचना) 2002, दलित चिंतन में इस्लाम (आलोचना) 2004, जाति, धर्म और राष्ट्र (विश्लेषण) 2005, मायावती और दलित आंदोलन (पत्रकारिता) 2005, दलित साहित्य की अवधारणा (आलोचना) 2006, हिंदी क्षेत्र की दलित राजनीति और साहित्य (विश्लेषण) 2006, राहुल सांकृत्यायन और डॉ. अंबेडकर (विश्लेषण) 2007, समाज, राजनीति और जनतंत्र 2009, समाजवादी अंबेडकर 2009, आजीवक परंपरा और कबीर 2009, दलित साहित्य के आलोचक और विमर्श 2009; माझी जनता (दलित पत्रकारिता और विमर्श), 2000, दलित निर्वाचित कविताएं (संपादन) 2012, दलित कविता का संघर्ष (आलोचना) 2012, कबीर : एक विश्लेषण (विश्लेषण), 2015, साहित्य और राजनीति की तीसरी धारा (विश्लेषण) 2015, मदर इंडिया (अनुवाद) 2019, आरएसएस और बहुजन चिंतन (विश्लेषण), 2019, डॉ. अंबेडकर और वाल्मीकि समाज (अनुवाद) 2019, कबीर और कबीरपंथ (अनुवाद) 2022, चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु ग्रंथावली (4 भाग) 2023 आदि उनकी पुस्तकें हैं।

[3] तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, उपरोक्त, पृष्ठ 15

[4] वही, पृष्ठ 34

[5] वही, पृष्ठ 35

[6] वही, पृष्ठ 37

[7] वही, पृष्ठ 17

[8] वही, पृष्ठ 47

[9] वही, पृष्ठ 17

[10] https://www.hindwi.org/kavita/ek-puri-umr-malkhan-singh-kavita

[11] वही, पृष्ठ 51

[12] वही, पृष्ठ 51

[13] वही, पृष्ठ 59-60

[14] वही, पृष्ठ 51

[15] वही, पृष्ठ 52

[16] वही, पृष्ठ 63

[17] वही, पृष्ठ 46

[18] वही

[19] वही, पृष्ठ 60

[20] वही, पृष्ठ 50

[21] वही

[22] वही, पृष्ठ 53

[23] वही

[24] वही, पृष्ठ 19

[25] वही, पृष्ठ 27

[26] वही, पृष्ठ 28

[27] वही, पृष्ठ 33

[28] वही, पृष्ठ 61

[29] वही, पृष्ठ 63

[30] वही, पृष्ठ 44

[31] वही, 70

[32] वही

[33] वही, पृष्ठ 66

[34] वही, पृष्ठ 38-39

[35] https://www.forwardpress.in/2024/02/philosophy-hinduism-and-social-reform-movements/

[36] तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, उपरोक्त, पृष्ठ 9

(संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in