क्या यह सच नहीं है कि हिन्दी साहित्य की मुख्यधारा किसी भी प्रगतिशील धारा के प्रति बेरुखी अपनाती है? भारतेंदु से लेकर अब तक यही होता आ रहा है। आज भी अस्मिताबोधी साहित्य पर मुख्यधारा के द्वारा प्रतिक्रियावादी होने के आरोप लगते हैं

हां, ये बात सही है। सिर्फ बेरुखी का सवाल नहीं है और ना ही यह सिर्फ हिंदी साहित्य का सवाल है। किसी भी साहित्य में जब कोई भी नई धारा आती है, उसे बेरुखी से ही नहीं, शंका से भी देखा जाता है। ये कहना ज्यादा सही है कि उसको विरोध की दृष्टि से देखा जाता है। ये भारतेंदु से लेकर अब तक होता रहा है। हमेशा रहा है। जब छायावाद चला तो उसे भी शंका की निगाह से देखा गया। दूसरी बात कि ये सिर्फ हिंदी साहित्य की बात नहीं है; ये पूरे भारत में दिखायी देगा।मैं समझता हूं कि यूरोपीय साहित्य में भी ऐसा ही होता होगा। ये एक बहुत ही सामान्य बात है कि नई धारा के प्रति विरोध होता है, शंका होती है। उस पर तमाम सवाल उठते हैं, वो अजीब लगती है लोगों को, क्योंकि वो उसके अभ्यस्त नहीं होते, न ही उस दृष्टि से सोचने के आदी होते हैं। इसीलिए जो भी नई धारा आती है, उसे अपने को प्रतिष्ठित करने और मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के वो स्थापित नहीं हो  सकती। ये उम्मीद करना ही बहुत अस्वाभाविक होगा कि लोग किसी भी नई चीज को तुरंत स्वीकार कर लेंगे। ये दूसरी बात है कि कुछ नई चीजों का प्रतिरोध देर तक चलता है और कुछ जरा जल्दी स्थापित हो जाती हैं, लेकिन संघर्ष से ही अपने को, अपनी विशेषताओं को सबके सामने ठीक से उजागर करके अपना लोहा मनवाना पड़ता है। जब भी कोई नया समूह या समुदाय अपने अस्तित्व की शर्तों को बदलने की कोशिश करता है, अपने शक्ति समीकरण को बदलने की कोशिश करता है और स्वयं को संगठित करते हुए पुनर्परिभाषित करने की कोशिश करता है तब प्रभुत्वशाली समुदाय अपने वर्चस्व को बचाने के लिए उनका यथासंभव विरोध करते हैं। हिंदी साहित्य में स्त्रियों, दलितों और दलित स्त्रियों ने पहली बार सिर उठाकर अपनी एक नई पहचान कायम करके एक अलग आवाज बुलंद की है। अस्मिताबोधी साहित्य की जो धारायें इधर 25-30 सालों में आयी हैं, उनको संघर्ष तो करना पड़ा ही है, मगर संघर्ष से ही उन्हें काफी हद तक कामयाबी मिली है और मिल रही है।

सकती। ये उम्मीद करना ही बहुत अस्वाभाविक होगा कि लोग किसी भी नई चीज को तुरंत स्वीकार कर लेंगे। ये दूसरी बात है कि कुछ नई चीजों का प्रतिरोध देर तक चलता है और कुछ जरा जल्दी स्थापित हो जाती हैं, लेकिन संघर्ष से ही अपने को, अपनी विशेषताओं को सबके सामने ठीक से उजागर करके अपना लोहा मनवाना पड़ता है। जब भी कोई नया समूह या समुदाय अपने अस्तित्व की शर्तों को बदलने की कोशिश करता है, अपने शक्ति समीकरण को बदलने की कोशिश करता है और स्वयं को संगठित करते हुए पुनर्परिभाषित करने की कोशिश करता है तब प्रभुत्वशाली समुदाय अपने वर्चस्व को बचाने के लिए उनका यथासंभव विरोध करते हैं। हिंदी साहित्य में स्त्रियों, दलितों और दलित स्त्रियों ने पहली बार सिर उठाकर अपनी एक नई पहचान कायम करके एक अलग आवाज बुलंद की है। अस्मिताबोधी साहित्य की जो धारायें इधर 25-30 सालों में आयी हैं, उनको संघर्ष तो करना पड़ा ही है, मगर संघर्ष से ही उन्हें काफी हद तक कामयाबी मिली है और मिल रही है।

किन धाराओं को कामयाबी मिलने की बात कर रहे हैं?

दलित साहित्य। दलित साहित्य हिंदी में आज कोई ऐसा साहित्य थोड़े ही है जिसे नकार दिया गया है। वो एक तरह से स्थापित हो चुका है। उसका अपना बाजार है, उसके लेखकों का महत्व है। सबसे ज्यादा आज उसी साहित्य की चर्चा होती है। कुछ ऐसी ही स्थिति स्त्री साहित्य की भी है। ये धारायें ऐसी नहीं हैं कि जिन्हें निकालकर बाहर कर दिया जाये या ये हिंदी साहित्य की सीमा पर खड़े हों।

क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी से इतर अन्य साहित्य में इन धाराओं ने जल्दी स्वीकार्यता बनायी है?

मराठी साहित्य की बात करें तो वहां जो मराठी लेखक हैं दलित साहित्य के, वे भी बहुत शक्तिशाली रहे हैं। इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

हिंदी से इतर अन्य प्रगतिशील साहित्य का अगर अनुवाद हिंदी में आ चुका होता तो क्या यहां भी स्थिति बेहतर होती?

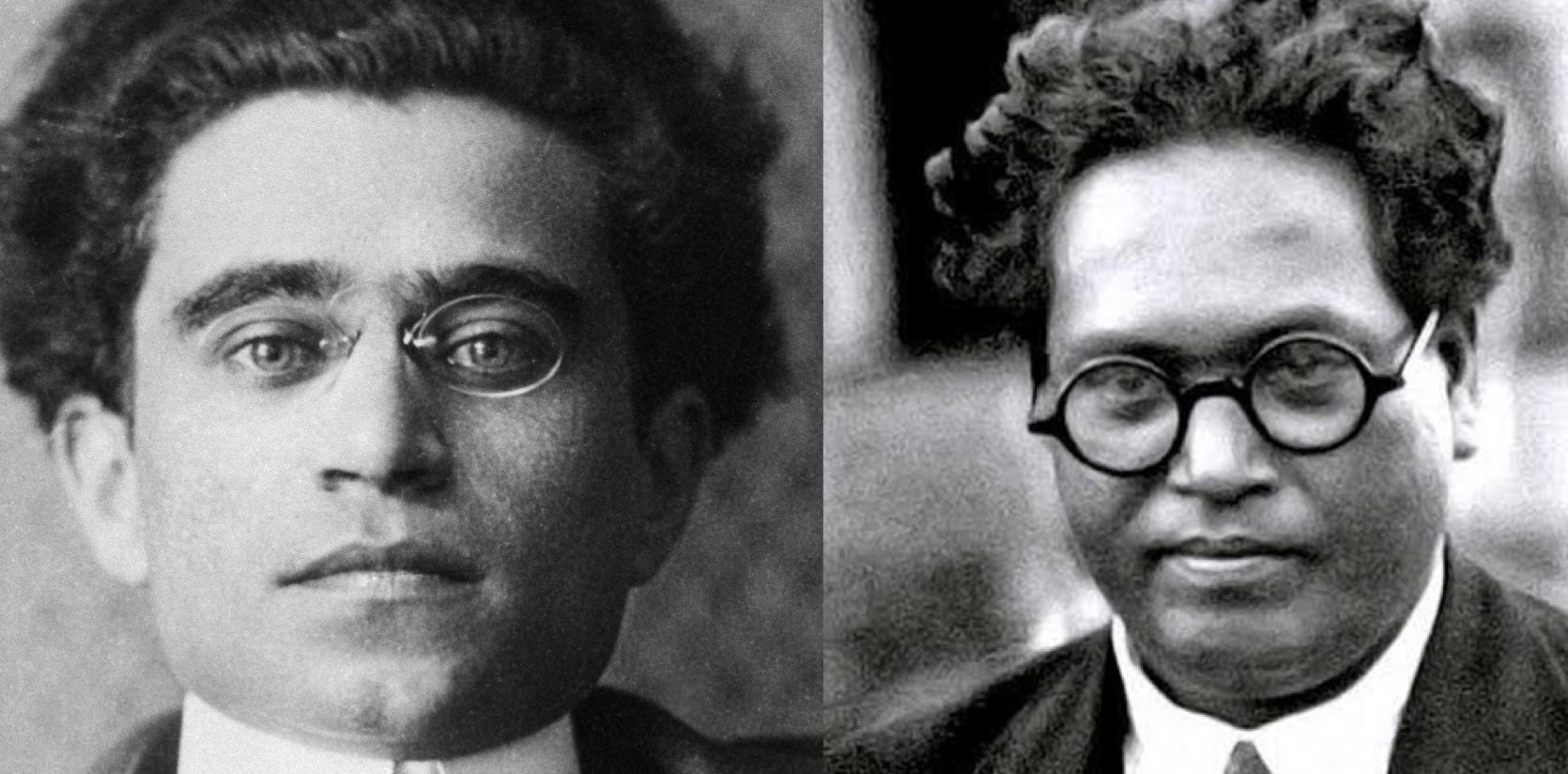

नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र में अंबेडकर थे और उससे भी पहले 19वीं सदी में वहां महात्मा फुले हुए, उनका सत्यशोधक समाज बना था। इसलिए महाराष्ट्र में दलित आंदोलन का एक अलग इतिहास रहा है, जो हिंदी क्षेत्र में नहीं है। सिर्फ अनुवाद से ये सारी चीजें नहीं चल रही हैं।

अस्मिता की राजनीति के अनुरूप साहित्य में भी धीरे-धीरे कई धाराएं जन्म ले रही हैं – दलित, स्त्री और दलित स्त्रीवादी साहित्य आदि। अब शूद्र और बहुजन साहित्य आकार ले रहा है। अभी साहित्य की प्रगतिशील और दलित धारायें एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी हैं। क्या आपको लगता है कि साहित्य की इन नई धाराओं को पूर्व स्थापित धाराएं स्वीकार कर पाएंगी?

दूसरी धाराएं स्वीकार कर पायेंगी या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो नई धाराएं पैदा और विकसित हुयी हैं, उनमें खुद कितना दमखम है। अगर दम है तो जरूर चलेंगी और अपने को स्थापित कर लेंगी। उनको पहले वाली धाराएं मानें न मानें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मुख्यधारायें भी नहीं रह जायेंगी जो पहले से मौजूद हैं। जो नई धाराएं हैं वही मुख्य हो जायेंगी, अगर उनमें दमखम है तो। मैं पहले सवाल के उत्तर में भी कह चुका हूं कि ये जो नई धाराएं हैं अस्मिताबोधी साहित्य की – दलित, स्त्री और दलित स्त्रीवादी साहित्य – ये आज हाशिये पर पड़ी हुयी नहीं हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। जहां तक स्वीकार्यता का सवाल है तो ये धाराएं स्वयं भी एक दूसरे को कितना स्वीकार करती हैं, इसको भी देखना चाहिए और इस सवाल को भी उठाना चाहिए। पूर्ववर्ती धाराएं, जिन्हें तुम प्रगतिशील और मुख्य साहित्य कह रही हो, सिर्फ उन्हीं की स्वीकृति का सवाल नहीं है। सवाल है कि दलित साहित्य को स्त्रीवादी साहित्य कितना स्वीकार कर रहा है या स्त्री साहित्य को दलित साहित्य कितना स्वीकार कर रहा है यहां तक कि दलित स्त्रीवादी साहित्य को भी दलित साहित्य कितना स्वीकार कर रहा है, इन सवालों को भी उठाने की जरूरत है, सिर्फ जो पूर्वस्थापित प्रगतिशील साहित्य है उसी से समस्यायें पैदा नहीं हो रही हैं, इनकी आपसी समस्यायें भी बहुत हैं। स्त्री, दलित और इनके अलावा आदिवासी भी, ये तीनों ही हमारे देश के उत्पीडित समुदाय हैं जो आज अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुक्ति के रास्ते कभी अकेले नहीं मिलते। ये उत्पीडित अस्मितायें एक दूसरे की मुक्ति में कितनी सहायक बन रही हैं? इनकी मुक्ति एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं हो सकती।

साहित्य के भीतर जाति और जेंडर के असर साफ हैं। तो क्या हम अब तक रचे गए बहुसंख्य साहित्य के भीतर ब्राह्मणवादी साहित्य को चिह्नित कर सकते हैं?

ये बड़ी मोटी समझ है कि साहित्य में जाति और जेंडर का असर साफ है। जेंडर का असर तो होता है और जहां तक जाति का सवाल है तो कोई एक-एक जाति के हिसाब से नहीं होता है। जातियां तो हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा हैं कि एक-एक जाति का असर खोजेंगे तो शायद साहित्य में यह नहीं मिलेगा उस तरह से। लेकिन जाति व्यवस्था, जातिभेद का एक संस्कार है, भारतीयों में, उसका असर साहित्य में दिखायी देता है। जहाँ तक ब्राह्मणवादी साहित्य को चिन्हित करने का सवाल है तो कुछ खास तरह की रचनाओं को ही पूरी तरह से ब्राह्मणवादी साहित्य कहा जा सकता है। जैसे ब्राह्मणों को दान देने की महिमा बताने वाले शास्त्र-पुराण, पूजा और कर्मकांड के ग्रंथ और ब्राह्मणों द्वारा लिखे गये सामाजिक कानूनों के ग्रंथ जैसे मनुस्मृति इत्यादि। इस तरह का साहित्य ब्राह्मणवादी है। लेकिन जहां तक कविता, नाटक, उपन्यास इत्यादि कलात्मक साहित्यिक रचनाओं की बात है, इनमें ब्राह्मणवादी जो है वह साहित्य नहीं, मूल्य होते हैं, विशेषतायें होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं। पूरे के पूरे साहित्य को ब्राह्मणवादी के रूप में चिन्हित करने का ख्याल किसी में आयेगा तो वो गलत और भ्रामक होगा। ब्राह्मणवादी मूल्यों, प्रवृत्तियों, संस्कारों, विचारधारा और उसके प्रभावों को जरूर चिन्हित कर सकते हैं साहित्य में। पूरे के पूरे साहित्य को कैसे ब्राह्मणवादी घोषित कर दिया जायेगा।

अगर ब्राह्मणवादी साहित्य है तो उसके विरोधी साहित्य भी एक सर्वकालिक सच हैं, उनका अलग-अलग अस्मिताओं के नाम पर नामकरण हो रहा है, तो क्या शूद्र साहित्य को चिन्हित करते हुए एक वर्गीकरण नहीं हो सकता?

मैंने पहले भी कहा कि पूरे साहित्य पर ब्राह्मणवादी लेबल सही नहीं होगा। प्रेमचंद के साहित्य में बहुत सारी चीजें मिल जायेंगी जो ब्राह्मणवादी मूल्यों के अंतर्गत आती हैं लेकिन क्या उनके साहित्य को ब्राह्मणवादी कहा जायेगा? बहुत सारे ऐसे कवि, साहित्यकार हैं। संस्कृत के साहित्य को लो, कालिदास का साहित्य है उसमें ब्राह्मणवादी मूल्य, विचारधारा, संस्कार बहुत मिलेंगे, लेकिन कालिदास के पूरे साहित्य को ब्राह्मणवादी नहीं कहा जा सकता। ना ही दलितों के लिखे हर साहित्य को पूरी तरह से दलितवादी साहित्य कहा जा सकता है। उसमें बहुत कुछ मानवीय होता है, जो सामान्य मनुष्यता का अंग है और बहुत कुछ मूल्यों, संस्कारों के रूप में प्रभाव भी रहता है। दलितों पर भी ब्राह्मणवादियों का कम प्रभाव नहीं है, जो उनके साहित्य और विचारों में कई जगह झलकता है।

क्या दलित और शूद्र साहित्य से अधिक समन्वयकारी और समग्र बहुजन साहित्य का वर्गीकरण नहीं होगा? दलित और शूद्र जैसे विभाजित वर्गीकरण से अधिक असरकारी क्या बहुजन साहित्य वर्गीकरण नहीं है, जिससे प्रतिगामी, कलावादी अधिक स्पष्टता से चिह्नित होंगे?

ये सवाल ‘फॉरवर्ड प्रेस’ पत्रिका बहुत दिनों से उठा रही है और मैं उनकी इस मंशा को समझ सकता हूं। उनका जो इरादा है, उसपर मुझे कोई संदेह नहीं है। पत्रिका का इरादा नेक है। वे चाहते हैं कि समाज में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा व्याप्त है उसके मुकाबले और प्रतिरोध में साहित्य की दुनिया में बाह्मणवाद विरोधी विचारों को लेकर चलने वाले जो साहित्यकार हैं, उनका कोई एक मंच हो, एक वर्ग बने उनका। ये मंशा अपने आप में बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन सवाल वास्तविकता का है। वास्तविकता ये है कि दलित और शूद्र जैसे विभाजन को दूर करके वे बहुजन साहित्य का वर्गीकरण करना चाहते हैं। सवाल ये है कि साहित्य में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, वो असल में सामाजिक वास्तविकता है। अगर समाज में अंतर्विरोध हो तो वो साहित्य में भी प्रतिबिंबित होंगे। समाज में अगर समरूपता नहीं है तो साहित्य में भी आप समरूपता खोजेंगे तो नजर नहीं आयेगी। आप सबजेक्टिव ढंग से उसे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। सवाल है कि क्या समाज में शूद्र और दलित का जो विभाजन है, उसको दूर करके हम उनका एक वर्गीकरण कर सकते हैं? क्या दलितों और शूद्रों का एक वर्ग बन पायेगा? सिर्फ ब्राह्मणवाद ही एक मुद्दा नहीं है। इसके साथ मुख्य सवाल उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों का है। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं का है। अधिकांश दलित जमीन के स्वामित्व से वंचित हैं, लगभग सभी वंचित हैं। कुछ मामलों को छोडक़र, जबकि जिन्हें शूद्र जातियों के अंतर्गत मानते हैं, जमीन पर उनका अच्छा-खासा अधिकार है। शूद्रों में से काफी लोग ऐसे हैं, जो धनी किसानों की श्रेणी में आते हैं। दलितों का शोषण करके ही उनकी खेती चलती है। दलित उनके वहां मजदूरी करते हैं। समाज में उनकी इन आर्थिक स्थितियों के मुताबिक सामाजिक हैसियत है, इसी के मुताबिक उनकी राजनीतिक आकांक्षायें भी हैं। जब दलितों और शूद्रों में इस प्रकार के शोषणपूर्ण अंतर्संबंध, अंतर्विरोध होंगे -आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर – तो सिर्फ ब्राह्मणवाद के विरोध के नाम पर उनको एक नहीं कर सकते। साहित्य में भी ये अंतर्विरोध प्रतिबिंबित होंगे, इसलिए साहित्य में इनका एक वर्ग बनाने से भी ज्यादा जरूरी है कि समाज में इन अंतर्विरोधों के हल निकाले जायें और उस दिशा में सोचा जाये। जैसे राजनीतिक रूप से मायावती की पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी शूद्र-दलित एकता का प्रयास हुआ था उत्तर प्रदेश में और सब जानते हैं कि उसका क्या हश्र हुआ। आज भी इस प्रयास से कोई सबक ले लिया गया हो और ये सफल हो जायेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ साहित्य में ही एक वर्ग कहां से बन जायेगा? इस मंशा में कोई संदेह नहीं है हमें, लेकिन इसे पूरा करने में जो अंतर्विरोध निहित हैं इस लक्ष्य को पाने में उन पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य सवाल तो यह है कि इन अंतरविरोधों को हल कैसे किया जाये?

बहुजन राजनीति को गैर दलित और गैर ओबीसी लेखक जातिवादी मानते रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस पर?

इस बारे में मुझे तीन बात कहनी हैं। पहली बात, जातिवादी तो असल में खुद द्विज ही हैं। दलित और शूद्र जब तक द्विज जातियों के वर्चस्व को मानकर, उनकी बनायी जातिभेद की व्यवस्था को स्वीकार करके चलते रहते हैं, तब तक द्विजों को कोई जातिवाद नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही दलित और शूद्र उनके वर्चस्व को चुनौती देते हुए अपनी पिछड़ी हुई जातिगत स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी कमजोर जातिगत स्थिति को मजबूत करने के लिए संगठित होने लगते हैं तथा आरक्षण और ऐसे ही दूसरे अधिकारों की मांग करने लगते हैं तो उन पर जातिवाद का इल्जाम मढऩा शुरू हो जाता है। यह एक छलावा है। दूसरी बात, दलितों और शूद्रों द्वारा अपनी जातिगत स्थिति को मजबूत करने के प्रयत्न अगर जातिवाद है, यह मान भी लिया जाये तो मैं लेनिन का एक हवाला दूंगा कि उत्पीडक़ जातियों के राष्ट्रवाद (जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद या रूसी जारशाही) के मुकाबले में उत्पीडित जातियों (जैसे भारत, चीन या अरमीनिया, लिथुवानिया इत्यादि) के राष्ट्रवाद में एक क्रांतिकारी तत्व होता है। ठीक इसी तरह द्विज जातियों के जातिवाद के मुकाबले दलित-शूद्रों का जातिवाद सामाजिक न्याय की राह में बढ़ा कदम है।

इन दो बातों के अलावा एक तीसरी बात भी है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह यह कि जातियों के बजाय बात विचारधारा की होनी चाहिए -सामाजिक न्याय की विचारधारा। विभाजन सामाजिक न्याय की विचारधारा के समर्थन और विरोध के आधार पर होना चाहिए न कि जातियों के आधार पर। क्योंकि कोई भी जाति एक समरूप समुदाय नहीं है। उसके अंदर विभिन्न वर्ग, गुट और विचारधारायें होती हैं और इन्हीं के मुताबिक उसके अंदर से कई तरह की राजनीति और नेतृत्व उभरता है। इससे एक जाति के अंदर और विभिन्न जातियों के बीच भी टकराहट पैदा होती है। इसलिए विभाजन और संगठन सामाजिक न्याय की विचारधारा के आधार पर होना चाहिए, न कि जातियों के आधार पर।

क्या भ्रष्टाचार और सुशासन ही आज के सबसे बड़े सवाल हैं?

भ्रष्टाचार और सुशासन सबसे बड़े सवाल हैं, ये कहना तो मुश्किल है इस समय, लेकिन ये बड़े सवाल हैं इसमें कोई शक नहीं है। मेरी समझ से लोकतंत्र की रक्षा का सवाल इनसे भी बड़ा है और यह भ्रष्टाचार एवं सुशासन से जुड़ा हुआ भी है। मैं कहूंगा कि लोकतंत्र के सवाल के अंतर्गत ही ये दोनों सवाल आते हैं। लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो और कैसे एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित हो जो न सिर्फ भ्रष्टाचारियों से मुक्त हो, बल्कि पूंजीवादी शिकंजे, कॉरपोरेट घरानों के शिकंजे से भी मुक्त हो जिसमें वास्तव में जन आकांक्षायें पूरी हों और जिसमें जनता की पकड़ हो, जिसके आगे वो जनता निसहाय महसूस न करे जिसने लोकतंत्र को स्थापित किया है, ऐसे लोकतंत्र को बनाने का सवाल है यहां। हमारे यहां लोकतंत्र का पूरी तरह अपहरण हो चुका है। जो लोक इस तंत्र का आधार है, वो खुद असहाय खड़ा है। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह चुने हुए नेता आंख दिखाते हैं जनता को वो एक अजीब विडंबना है। उसे लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं? सवाल लोकतंत्र को पूंजीवादी-कॉरपोरेट घरानों के शिकंजे से मुक्त करने का है। लोकतंत्र में जनता के हाथ में वास्तविक शासन हो, इसको कारगर ढंग से कैसे कायम करें – जो वर्तमान समय में नहीं है – इसे स्थापित करने का सवाल सबसे बड़ा है।

जातिमुक्ति का एजेंडा क्या हो इस वक्त?

डॉ. अंबेडकर ने हिंदुस्तान को जातिमुक्त करने के लिए जो एजेंडा बनाया, वह जातिमुक्ति आंदोलन की बुनियाद है। लेकिन उस एजेंडे को भी हम पूरी तरह और कारगर तरीके से लागू नहीं कर पाये। यहां तक कि आज के अधिकांश दलित नेता भी उस एजेंडे से पीछे हट चुके हैं। वे इस तरह के संगठनों और राजनीति में लिप्त हो चुके हैं जो कि अंबेडकर के लक्ष्य और एजेंडे के बिल्कुल विपरीत हैं। अंबेडकर के आंदोलन से ही दलित जातियां मानसिक रूप से मुक्त हो पायी हैं। इस मानसिक मुक्ति ने वह आधार तैयार कर दिया है कि अब दलित अपनी भौतिक मुक्ति की लड़ाई भी लड़ सकें। इस भौतिक मुक्ति के लिए उन्हें सामंती और पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ वर्ग संघर्ष करना होगा। अधिकांश दलित खेत मजदूर, गरीब किसान, ठेका मजदूर और औद्योगिक मजदूर आदि वर्गों में आते हैं। जातिगत आत्मसम्मान की लड़ाई के साथ उन्हें इन वर्गों के रूप में भी अपने आर्थिक, राजनीतिक हितों की लड़ाई लडऩी होगी। चूंकि जमीन का स्वामित्व, उचित मजदूरी और जीवन के अन्य आवश्यक साधनों से वंचित रहना भी उनके दलित बने रहने का एक बड़ा कारण है। सिर्फ जातिगत अस्मिता के आधार पर होने वाली लड़ाई का लाभ उस जातीय समुदाय के चंद बेहतर और संपन्न तबके के दलितों को ही मिल पाता है, अत्यंत गरीब और बदहाल बहुसंख्यक दलितों को नहीं मिलता। जैसे आरक्षण या डायवर्सिटी के आधार पर नौकरियां या ठेकेदारी इत्यादि पूरे दलित समुदाय को नहीं मिल सकतीं, चंद दलितों को ही मिल सकती हैं। पूरे समुदाय की मुक्ति के लिए जरूरी है कि आत्मसम्मान से लैस होकर जगे दलित एक वर्ग के रूप में भी संगठित होकर अपने पूरे वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ें।

(बहुजन साहित्य से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें ‘फॉरवर्ड प्रेस बुक्स’ की किताब ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ (हिंदी संस्करण) अमेजन से घर बैठे मंगवाएं . http://www.amazon.in/dp/