जैैसे हर व्यक्ति का जन्म लेने के बाद उसका मरना लाजमी होता है, वैसे ही प्रत्येक पत्र-पत्रिका की शुरूआत होने के बाद उसका अंत भी होता है। जीवन की यही प्रक्रिया है। आंदोलन की यही त्रासदी है और साहित्य या पत्रकारिता विमर्श का यही यथार्थ है कि पुराने को हम इतिहास बना दें और नए के साथ रिश्ते बना लें। उन रिश्तों के आधार पर नए दर्शन को जन्म दें और उन्हें विकसित होने दें। संभवत: फारवर्ड प्रेस के साथ भी यही हुआ यानी रिश्तों की आंच से आंदोलन बना और आंदोलन के गर्भ से फारवर्ड प्रेस जैसी सशक्त पत्रिका का जन्म हुआ। बहुत कम साथियों को मालूम है कि फारवर्ड प्रेस के संपादन से प्रकाशन की पृष्ठभूमि से मैं नजदीक से वाकिफ रहा हूं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला में होने वाली चर्चा में भी शामिल रहा। वहां संभवत: 2008 में आयवन कोस्का व पत्रिका की टीम में शामिल अन्य लोगों ने इस योजना पर विस्तार से चर्चा की थी। शिमला में विचार मंथन के बाद नई दिल्ली से फारवर्ड प्रेस का प्रकाशन शुरू हुआ। कहना न होगा कि जोरदार तरीके से उन सवालों को लेकर शुरूआत हुई जिन्हें सवर्ण जाति के चालाक लोग हाशिए पर डालते रहे हैं।

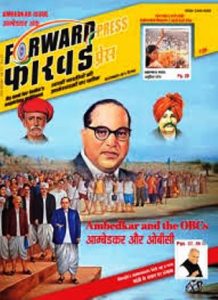

अंग्रेजी-हिंदी में प्रकाशित फारवर्ड प्रेस ने न सिर्फ बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों का ध्यान खींचा, बल्कि सवर्ण साहित्यिक मजलिस में भी खलबली मची। इसलिए कि व्यवस्थित और सशक्त ढंग से इस पत्रिका को पाठकों तथा शोधार्थियों तक पहुंचाया गया। सवर्ण खेमों और तंबुओं में चल रही मनुवादी क्लास में बेचैनी भी हुई। फारवर्ड प्रेस की यही उपलब्धि की दस्तक भी थी जिसकी गूंज बाद के वर्षों में पूरे देश के बुद्धिजीवियों के बीच होती रही। साहित्य और पत्रकारिता के बहाने विमर्श आगे बढ़ता रहा और जैसे-जैसे पत्रिका साथियों के बीच पहुंचती रही, वैसे-वैसे नए सवालों के साथ फारवर्ड प्रेस को ऊर्जा मिलती रही।

अंग्रेजी-हिंदी में प्रकाशित फारवर्ड प्रेस ने न सिर्फ बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों का ध्यान खींचा, बल्कि सवर्ण साहित्यिक मजलिस में भी खलबली मची। इसलिए कि व्यवस्थित और सशक्त ढंग से इस पत्रिका को पाठकों तथा शोधार्थियों तक पहुंचाया गया। सवर्ण खेमों और तंबुओं में चल रही मनुवादी क्लास में बेचैनी भी हुई। फारवर्ड प्रेस की यही उपलब्धि की दस्तक भी थी जिसकी गूंज बाद के वर्षों में पूरे देश के बुद्धिजीवियों के बीच होती रही। साहित्य और पत्रकारिता के बहाने विमर्श आगे बढ़ता रहा और जैसे-जैसे पत्रिका साथियों के बीच पहुंचती रही, वैसे-वैसे नए सवालों के साथ फारवर्ड प्रेस को ऊर्जा मिलती रही।

मुझे जो फारवर्ड प्रेस का पहला अंक पढ़ने को मिला, वह अप्रैल, 2010 का है। इससे पहले जो अंक छपे, वे मुझे नहीं मिले। विमोचन समारोह की खबर भी मुझे नहीं लगी। पर देरी से मुझे पत्रिका का अंक प्रमोद रंजन जी के माध्यम से मिला। मैंने सोचा। मिला तो सही। इसका मुझे जरा भी मलाल नहीं। कहीं से भी किसी के द्वारा भी एक अच्छी शुरूआत होती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। जो मैंने किया भी। फारवर्ड प्रेस के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल भी हुआ। समय निकाल कर आलेख भी लिखे।

कहना न होगा कि हिंदुत्व की मीठी नींद में सुसुप्त अवस्था में पड़े बहुजन समाज को बाहर निकालने के लिए फारवर्ड प्रेस एक प्रभावपूर्ण दस्तक साबित हुई, लेकिन वही दस्तक जिसने इतिहास की अंधेरी गुफाओं में पड़े बहुजन नायकों को बाहर निकालने का कार्य भी किया, राजनीतिक गुलामी से मुक्त होने के लिए आव्हान भी किया। साथ ही बहुजन समाज में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों/समूहों/और जातियों को अपनी पहचान से रू-ब-रू होने के लिए प्रेरित भी किया, फिर कैसे आने वाले केवल पांच-छह वर्षों में धमाकों में बदलती गई, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इस बीच देश के कुछ हिस्सों में सदियों पुरानी मान्यता को चुनौती भी दी जा रही थी।

कहना न होगा कि फारवर्ड प्रेस ने दलित-पिछड़ों की अस्मिता तथा इतिहास के सवालों को आगे बढ़ाया। फारवर्ड प्रेस में इस तरह के आलेख छपने के कारण ही बहुजन समाज की युवा पीढ़ी के बीच इतनी जागृति आई कि दुर्गा पूजा पर बिहार में अलग-अलग स्थानों पर, महिषासुर की तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ाये गए और ‘सम्राट अशोक विजय महोत्सव’ मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में, राम का पुतला जलाने की असफल कोशिश हुई। 25 अक्टूबर 2012 को सिरसा से 30 किलोमीटर दूर ओधान कस्बे में दलितों ने रावण का पुतला नहीं जलने दिया।

मुझे कभी-कभी लगता है कि कहीं धीमी आंच से तेज आंच में परिवर्तित होकर जागरूक करने वाली यही प्रक्रिया तो फारवर्ड प्रेस की निरंतरता को नहीं लील गयी? पर यहां सवाल उठता है कि क्या दलित अपने नायकों को याद नहीं कर सकते, क्या पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के वे प्रेरणा-प्रतीक और महापुरूष, जिन्होंने एक समय में उन्हें ताकत दी थी, स्वयं उन्हीं के वंश/जाति/ समूह के लोग उनका स्मरण नहीं कर सकते? इस बात को मैं देसी भाषा में कहूँ कि क्या हम अपने बाप को बाप नहीं कह सकते? पर क्यूं नहीं कह सकते? क्या सवर्णों ने बहुजन समाज के साथ हमेशा-हमेशा के लिए कोई गुलामी का इकरारनामा किया है? इस पर सवर्णों को नहीं बल्कि हमें तो सोचना ही चाहिए। सवर्ण सत्ता के मठ आखिर बहुजन समाज के भीतर से तेजी के साथ उभरती चेतना को क्यों कुंद करना चाहते है? इससे भी बड़ा और गंभीर सवाल है कि बहुजन समाज के जो राजनीतिज्ञ सत्ता के मचानों पर जा बैठे हैं, क्या उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्या दलित मीडिया या बहुजन मीडिया को मजबूत नहीं होना चाहिए?

मैं अपना आलेख खत्म करते हुए इतना तो कहना चाहूँगा कि फारवर्ड प्रेस ने कम समय में देश भर के बहुजन समाज के साथियों के बीच एक ऐसी चिंगारी तो पैदा कर ही दी है, जो उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए सुलगाती रहेगी यही फारवर्ड प्रेस की उपलब्धि भी है। क्रांतिकारी विचारों से ही दुनिया के विभिन्न समूहों तथा जातियों में बदलाव आए हैं। फारवर्ड प्रेस ने साथियों के बीच संवाद स्थापित करते हुए, विचार विमर्श से उन्हें नजदीक लाते हुए इतना तो किया ही कि वे उन तमाम सनातनी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़े, जिन्होंने उन्हें सदियों से गुलाम बनाया हुआ था। निश्चित ही कहा जा सकता है कि फारवर्ड प्रेस का यह अंत नहीं है बल्कि एक क्रांतिकारी शुरूआत है जातीय विषमता के खिलाफ तथा स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मानवीय दर्शन के उस अभियान को आगे बढ़ाने की, जिससे हम सभी को जुडऩा होगा। यह हमारे लिए चुनौती भी है।

(फॉरवर्ड प्रेस के अंतिम प्रिंट संस्करण, जून, 2016 में प्रकाशित)