एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में भारत में जाति सिर्फ अपना रूप बदल रही है। निर्जात (बिना जाति का) होने की कोई प्रकिया कहीं से चलती नहीं दिखती। आप किसी के बारे में कह सकते हैं कि वह आधुनिक है, उत्तर आधुनिक है- लेकिन यह नहीं कह सकते कि उसकी कोई जाति नहीं है! यह एक भयावह त्रासदी है। क्या हो जाति से मुक्ति की परियोजना? एक लेखक, एक समाजकर्मी कैसे करे जाति से संघर्ष? इन्हीं सवालों पर केन्द्रित हैं फॉरवर्ड प्रेस की लेख श्रृंखला “जाति का दंश और मुक्ति की परियोजना”। आज पढें निजाम गारा को – संपादक।

एक सौ साल से भी अधिक पहले, 25 वर्ष के युवा भीमराव आंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत अपने शोधप्रबंध ‘‘कास्ट्स इन इंडिया‘‘ में जाति की उत्पत्ति पर गहराई से विचार किया था। उन्होंने जाति को एक बंद वर्ग बताया था और यह कहा था कि “बेरहम जाति व्यवस्था का जनक वह वर्ग है, जो जाति के पिरामिड के शीर्ष पर है – अर्थात ब्राह्मण।” उनका कहना था कि “यदि जाति व्यवस्था हमारे समाज में सर्वव्याप्त है तो इसका कारण है अनुकरण की हमारी प्रवृत्ति। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था ने समाज-रूपी कोशिका के ब्राह्मण केन्द्रक से उसके चारो ओर के गैर-ब्राह्मण जीवद्रव्य में फैली और अनुकरण की चेतन और अवचेतन प्रवृत्ति के कारण पूरी कोशिका को अपनी जकड़न में ले लिया। चूंकि ब्राह्मणों का यह दावा था कि उनका दर्जा सबसे उच्च है इसलिए अन्य वर्गों ने उनका अनुकरण किया। फ्रांसीसी समाजशास्त्री ग्रेबिएल तार्द के सिद्धांत के हवाले से आंबेडकर ने कहा कि अनुकरण की प्रवृत्ति उन सामाजिक समूहों में सबसे ज्यादा होती है जो उच्चतम सामाजिक समूह के सबसे नजदीक होते हैं, और जैसे-जैसे समाजशास्त्रीय दूरी बढ़ती जाती है, यह प्रवृत्ति कम होती जाती है। उन्होंने सती प्रथा, बालिकाओं के कम आयु में विवाह और विधवा महिलाओं पर लादे जाने वाले प्रतिबंधों का उदाहरण देते हुए कहा कि ब्राह्मण जहां इन बर्बर प्रथाओं का कठोरता से पालन करते हैं, वहीं उनका अनुकरण करने वाले वर्गों में, इन प्रथाओं के अनुपालन की कठोरता, ब्राहमणों से उनकी दूरी के अनुपात में घटती जाती है। यही कारण है कि शूद्रों और दलितों में इन प्रथाओं का प्रभाव सबसे कम है।

एक सौ साल से भी अधिक पहले, 25 वर्ष के युवा भीमराव आंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत अपने शोधप्रबंध ‘‘कास्ट्स इन इंडिया‘‘ में जाति की उत्पत्ति पर गहराई से विचार किया था। उन्होंने जाति को एक बंद वर्ग बताया था और यह कहा था कि “बेरहम जाति व्यवस्था का जनक वह वर्ग है, जो जाति के पिरामिड के शीर्ष पर है – अर्थात ब्राह्मण।” उनका कहना था कि “यदि जाति व्यवस्था हमारे समाज में सर्वव्याप्त है तो इसका कारण है अनुकरण की हमारी प्रवृत्ति। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था ने समाज-रूपी कोशिका के ब्राह्मण केन्द्रक से उसके चारो ओर के गैर-ब्राह्मण जीवद्रव्य में फैली और अनुकरण की चेतन और अवचेतन प्रवृत्ति के कारण पूरी कोशिका को अपनी जकड़न में ले लिया। चूंकि ब्राह्मणों का यह दावा था कि उनका दर्जा सबसे उच्च है इसलिए अन्य वर्गों ने उनका अनुकरण किया। फ्रांसीसी समाजशास्त्री ग्रेबिएल तार्द के सिद्धांत के हवाले से आंबेडकर ने कहा कि अनुकरण की प्रवृत्ति उन सामाजिक समूहों में सबसे ज्यादा होती है जो उच्चतम सामाजिक समूह के सबसे नजदीक होते हैं, और जैसे-जैसे समाजशास्त्रीय दूरी बढ़ती जाती है, यह प्रवृत्ति कम होती जाती है। उन्होंने सती प्रथा, बालिकाओं के कम आयु में विवाह और विधवा महिलाओं पर लादे जाने वाले प्रतिबंधों का उदाहरण देते हुए कहा कि ब्राह्मण जहां इन बर्बर प्रथाओं का कठोरता से पालन करते हैं, वहीं उनका अनुकरण करने वाले वर्गों में, इन प्रथाओं के अनुपालन की कठोरता, ब्राहमणों से उनकी दूरी के अनुपात में घटती जाती है। यही कारण है कि शूद्रों और दलितों में इन प्रथाओं का प्रभाव सबसे कम है।

हम बहुजनों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। यह दुःखद है कि हम आज भी अनुकरण के रोग से ग्रस्त हैं; बल्कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि ब्राह्मणों से समाजशास्त्रीय दूरी का भी कोई महत्व नहीं रह गया है और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और यहां तक कि अनुसूचित जनजातियों का भी अपरिवर्तनीय ब्राम्हणीकरण हो गया है। बहुजन उन्हीं मंदिरों में जुटते हैं, जहां अतीत में उनका प्रवेश प्रतिबंधित था और उन्हीं मूर्तियों की आंख बंद कर आराधना करते हैं, जिन्हें देखने तक की उन्हें इजाजत नहीं थी। हम यह भूल गए हैं कि हमें कभी ‘शूद्र‘ या ‘अतिशूद्र‘ कहा जाता था और हमने पूरी शिद्दत से हिन्दू पुराणों और शास्त्रों को अंगीकृत कर लिया है। यह विडंबना ही है कि ब्राह्मण काफी हद तक सतीप्रथा, बालविवाह और विधवाओं पर प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराईयों से मुक्त हो गए हैं, परंतु जातिगत पदक्रम में उनसे नीचे के बहुजनों में आज भी बालविवाह आम हैं। बहुजन जोर-शोर से नई हिन्दू सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज प्रथा और आडबंरपूर्ण कर्मकांडों को अपना रहे हैं। यद्यपि सावित्रीबाई फुले जैसे हमारे नायकों ने 19वीं सदी में ही महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा जैसे आदर्शों का अनुमोदन किया था परंतु आज भी हमारी महिलाएं शिक्षा में पीछे हैं। स्वतंत्रता और ‘‘सामंती प्रजातंत्र‘‘ ने हमें ब्राह्मणवाद के दलदल में घसीट लिया है। संविधान ने हमें आरक्षण का जो अधिकार दिया है – और जो पूरी तरह उचित है – ने बड़ी संख्या में बहुजनों को निर्धनता से ऊपर उठने में मदद की है। परंतु ऐसे बहुजन भी ‘मुख्यधारा‘ के समाज की स्वीकृति पाने के लिए लालयित हैं और उन करोड़ों बहुजनों को भूल गए हैं, जो आज भी परेशानहाल हैं। इससे भी भयावह यह है कि कई बहुजन आरक्षण के संबंध में अपराधबोध और शर्मिंदगी का भाव रखते हैं और इसका मुख्य कारण है सोशल व मुख्यधारा की मीडिया में इस मुद्दे पर लगातार मचा रहने वाला बवाल। बहुजन युवाओं का एक बड़ा तबका ब्राह्मणवाद का सिपाही बन गया है और फिल्मों व टेलीविजन के जरिए ब्राह्मणवादी मूल्यों को आत्मसात कर रहा है। वह झूठ और फंतासी की दुनिया में जी रहा है और अपने आसपास के दमनकारी यथार्थ से बेखबर है।

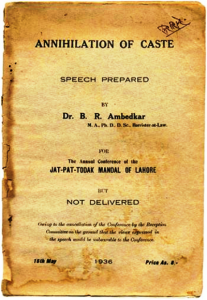

‘एनीहीलेशन ऑफ़ कास्ट‘ वह अध्यक्षीय वक्तव्य था, जिसे आंबेडकर ने सन 1936 में लाहौर में आयोजित जातपांत तोड़क मंडल के अधिवेशन में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया था। परंतु इसे वे पढ़ नहीं सके थे। इस वक्तव्य में उन्होंने जाति की समस्या की अत्यंत सूक्ष्म विवेचना करते हुए यह बताया था कि इसकी जड़ में धर्म है। डा. आंबेडकर के उग्र भाषण की क्रांतिकारी प्रकृति को देखते हुए, जिन लोगों ने उन्हें अधिवेशन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था, उन्होंने पूरे कार्यक्रम को ही रद्द कर देने में अपनी भलाई समझी। परंतु इससे आंबेडकर की इस विवेचना को लोगों तक पहुंचने से रोका नहीं जा सका और इसने उनके बाद के कई बहुजनों के मन में राक्षसी हिन्दू धर्म के विरोध की अलख को जगाया। डा. आंबेडकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के हिन्दू धर्म की मूल समस्या की ओर संकेत किया – उसमें निहित अंधभक्ति की ओर, जो दमितों को कलंकित करती है औैर उन्हें मानवीय गरिमा से वंचित करती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ‘‘हिन्दू समाज एक मिथक है‘‘। उन्होंने हिन्दू धर्म के दोगलेपन को उजागर करते हुए कहा कि ‘‘इस धर्म में सुपात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और गुणियों के लिए कोई प्रशंसाभाव नहीं है।‘‘ उन्होंने पददलितों का आव्हान किया कि वे स्वयं को हिन्दू धर्म की बेड़ियों से मुक्त करें और सवर्णों को यह सलाह दी कि वे जातिवाद की मलिनता से मुक्त हों। उन्होंने तत्कालीन (बीसवीं सदी का पूवार्ध) समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के उदाहरण देते हुए यह सिद्ध किया कि हिन्दू समाज में जाति सर्वव्याप्त है। उन्होंने कहा कि जाति की विशाल इमारत का ध्वंस करने के लिए उन धार्मिक विचारों पर प्रहार करना आवश्यक है, जो उसकी नींव हैं।

आज हम 21वीं सदी में हैं। क्या हमने जाति का उन्मूलन कर दिया है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें उस राह को याद करना होगा, जो आंबेडकर ने हमें अस्सी साल पहले दिखाई थी। चूंकि हम बहुजन आज भी हिन्दू धर्म के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं इसलिए हम जाति का उन्मूलन नहीं कर सके हैं। उल्टे, हमने जाति व्यवस्था को शायद मजबूती ही दी है। हममें से कुछ ने हिन्दू धर्म को त्यागकर अन्य धर्मों को अपनाया है परंतु वहां भी हम अंधभक्ति और अतार्किक कर्मकांडवाद, जिनके विरूद्ध बाबासाहेब और बुद्ध ने हुंकार भरी थी, के मकड़जाल में फंसे हुए हैं।

इसके साथ ही असहाय बहुजन, सवर्णों की घृणा और उनके आपराधिक कृत्यों का रोजाना शिकार बन रहे हैं। ऊना में दलितों के साथ बर्बर हिंसा (2016), रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या (2016), खैरलांजी कांड (2006), लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार (1997), चुंदूर हत्याकांड (1991) इसके कुछ उदाहरण हैं। इस तरह की हिंसा की घटनाएं आज भी इतनी आम हैं कि उन्होंने हमारी सामूहिक संवेदनशीलता को कुंद कर दिया है। यह तथ्य कि अधिकांश विचाराधीन कैदी और मौत की सजा पाए अपराधी दलित, आदिवासी या मुसलमान हैं, स्वतंत्र भारत में हमारे संविधान के अंतर्गत सभी लोगों को समानता और न्याय मिलने के दावों के खोखलेपन को उजागर करता है।

तो हम आखिर जाति का उन्मूलन कैसे करें? स्पष्टतः, इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान नहीं है। परंतु यह साफ है कि हमें इसका उत्तर खोजने के लिए डा. आंबेडकर द्वारा दिखाए गए रास्ते का अध्ययन करना होगा और हमारी तथाकथित स्वतंत्रता के बाद के 70 वर्षों के हमारे अनुभव का निचोड़ निकालना होगा। हमें लघु अवधि के राजनैतिक लक्ष्यों का निर्धारण कर उन्हें पाने का प्रयास करने के साथ-साथ, उन धार्मिक विचारों को नष्ट करने की दीर्घकालीन रणनीति बनानी होगी, जो विचार जाति का पोषण करते आए हैं।

सांस्कृतिक जड़ों को पुनपर्रिभाषित करने की जरूरत

सांस्कृतिक जड़ों को पुनपर्रिभाषित करने की जरूरत

डा. आंबेडकर ने ‘एनीहीलेशन ऑफ़ कास्ट‘ में लिखा है कि ‘‘हमेशा से राजनैतिक क्रांतियों के पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांतियां होती आई हैं।’ कहने की आवश्यकता नहीं कि हम बहुजनों को उस ‘संस्कृति‘ पर गहन मंथन करना चाहिए, जो बलपूर्वक हम पर लादी जा रही है और समाज के अब्राम्हणीकरण के लिए अपनी सांस्कृतिक जड़ों की तलाश शुरू करनी चाहिए। हमें खुलकर ब्राम्हणवाद पर हल्ला बोल देना चाहिए। हमें उन मंदिरों में नहीं जाना चाहिए जहां हमारा प्रवेश निषेध था। हमें उस राम के मंदिर से कोई लेनादेना नहीं होना चाहिए, जो वेदों का रक्षक था और जिसने शंबूक का वध किया था। हमें अपने उस इतिहास पर गर्व करना चाहिए जिसमें महिलाएं परिवारों की कमाने वाली सदस्य हुआ करती थीं जबकि हिन्दू महिलाएं रसोईघरों तक सीमित थीं। हमें यह समझना चाहिए कि आंबेडकर की मूर्तियों को माला पहनाकर और उनको दूध से नहलाकर नहीं बल्कि ब्राम्हणवाद को नष्ट कर हम आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजली दे सकेंगे। हमें यह समझना होगा कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति से भूखे खेतिहर मजदूरों, शिल्पकारों, रोज कमाने-खाने वालों और सफाईकर्मियों के पेट नहीं भरेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये ही वे लोग हैं जिनके दम पर हमारा देश चलता है। हमारा पसीना और हमारी मेहनत ही हमारा ईश्वर होना चाहिए न कि वे मूर्तियां, जिनमें कोई आराम से एक सांप के ऊपर लेटा हुआ है या शेर पर सवार है, और महिषासुर उसके पैरों के नीचे दबा हुआ है। हमें अपने जीवन में आने वाले विशेष अवसरों पर उन ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, जो सदियों से हमारा तिरस्कार करते आए हैं। हमारे लिए कोई दिन पवित्र और कोई नाम अच्छा नहीं होना चाहिए। हर दिन एक सा होता है और हर नाम का कोई न कोई अर्थ होता है। हमें भारतीय की किसी विशेष परिभाषा के खांचे में अपने को फिट करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। हम पहले मनुष्य हैं, और फिर भारतीय। हमारे लिए गाय पवित्र नहीं है और ना ही गाय की खातिर उन ब्राह्मणों को हमारे साथ दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार है, जो अपने यज्ञों में पशुओं की बलि देते आए हैं। ग्वालों, गोपालकों और चरवाहों के रूप में हम पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार करते आए हैं और चर्मकारों के रूप में हमने मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए गर्म कपड़े उपलब्ध करवाए हैं। नाईयों और धोबियों के रूप में हमने लोगों को साफ-सफाई से रहने में मदद की है।

भारत की जाति व्यवस्था सीढ़ीदार है। आंबेडकर लिखते हैं, ‘‘हर जाति इसलिए गर्व का अनुभव करती है क्योंकि जाति के पैमाने पर वह किसी दूसरी जाति के ऊपर है।” हम बहुजनों को 21वीं सदी में इस मानसिकता का त्याग करना होगा। यह समस्या ओबीसी में अधिक है, यद्यपि कुछ दलित जातियां भी एक-दूसरे का तिरस्कार करती हैं। यह कहना गलत है कि फूट डालो और राज करो की नीति, अंग्रेजों ने ईजाद की थी। ब्राह्मण, अंग्रेजों के आने के हजारों साल पहले से इस नीति को लागू करते आए हैं। हम इस मानसिकता से ऊपर तभी उठ सकेंगे जब हमें यह अहसास होगा कि जाति की अवधारणा ही हमारी प्रगति में बाधक है।

राजनैतिक सक्रियता

सांस्कृतिक क्रांति तब तक संभव नहीं है जब तक आमजनों को ब्राह्मणवाद की धूर्तता से परिचित न करवाया जाए और यह काम एकदम जमीनी स्तर से शुरू करना होगा। स्कूलों में अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी। परंतु हमारी वैदिक सरकारें, जिन्हें प्रजातंत्र ने शक्तिसंपन्न बनाया है, लगातार आम लोगों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने से रोकने के अभियान में लगी हुई हैं और सभी को शिक्षा पाने का अवसर उपलब्ध करवाने के अपने संवैधानिक दायित्व की उपेक्षा करती आई हैं। मुख्यतः निजी संस्थाएं अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक शिक्षा देने का काम कर रही हैं परंतु वे भी उन्हीं शक्तियों की गुलाम हैं, जिन्हें आम लोगों को सच्ची शिक्षा देने में कोई रूचि नहीं है। उल्टे, ये शक्तियां जनसंचार माध्यमों, जिन पर उनका नियंत्रण है, का इस्तेमाल जनसाधारण को अज्ञानता के अंधेरे में रखने के लिए कर रही हैं।

इस मामले में बहुजन राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि पददलित वर्गों के सभी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले तब तक हम अपने दूरगामी लक्ष्यों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए कि अगर रोहित वेमुला का आखिरी पत्र, जिसमें उन्होंने अत्यंत मार्मिकता से अंग्रेजी में अपनी पीड़ा का वर्णन किया था, आम लोगों को समझ में आता तो उसकी किस तरह की जबरदस्त प्रतिक्रिया होती। इसी तरह, हमारे प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित सामंती नेता स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह सरकार की भूमिका को कम करते जा रहे हैं, उससे केवल बहुजन अपनी जानें गवाएंगे।

हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि शासक श्रेष्ठि वर्ग हमें थाली में वह सजाकर देगा जो हम चाहते हैं। हमें आगे बढकर फिर से वह पाना होगा जो हमने पूना पैक्ट में खो दिया था। इस दौर में पृथक मताधिकार की मांग करना तो अयथार्थपूर्ण होगा परंतु हमें उपलब्ध प्रजातांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल कर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना होगा। बहुजन मतदाता पूरे देश में बिखरे हुए हैं और इस कारण बंटे हुए और नेतृत्वहीन हैं। इस संदर्भ में ‘बीफ‘ के मुद्दे पर हुई गुंडागर्दी के बाद दलितों और मुसलमानों का एक मंच पर आना स्वागतयोग्य है। बहुजनों के बाद अगर इस देश में किसी वर्ग के साथ सबसे अधिक दुर्व्यवहार होता है तो वे हैं महिलाएं। वे जितनी जल्दी इस तथ्य को समझेंगी उतनी ही जल्दी हम वास्तविक सुधार ला सकेंगे और राजनैतिक सत्ता हासिल कर सकेंगे।

स्वतंत्र भारत के सात दशकों का अनुभव हमें बताता है कि सवर्ण पार्टियों से चुनकर आए बहुजन सांसदों और विधायकों की अपनी कोई आवाज ही नहीं होती। यह शर्मनाक है कि वे दिखावे के लिए भी यह नहीं कहते कि उन्हें उन वर्गों से जुड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता है, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का वे दावा करते हैं। मुख्यधारा की पार्टियों के बहुजन मुखौटे, आंबेडकर के जाति उन्मूलन के आदर्श को पाने में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। हमें एक बहुजन शक्ति की आवश्यकता है, जो आंबेडकर के आदर्शों, पेरियार की सांस्कृतिक क्रांति और फुले की सामाजिक न्याय की अवधारणा के प्रति समर्पित हो। तभी हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े हो सकेंगे और जाति, जो हमारी तकलीफों के लिए जिम्मेदार है, का उन्मूलन कर सकेंगे।

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in