[लेखक अपने विस्तृत आलेख के पहले भाग में प्रस्ताव करते हैं कि दुनिया के संचालन की दिशा लेखक और बुद्धिजीवी तय करते हैं। उनके चिंतन और मनन से नए विमर्श सामने आते हैं और समाज अपने लिए राह चुनता है। यह राह तर्कवाद की राह है, जिससे समाज में चेतना का प्रसार होता है। इस तरह अपने पहले भाग में लेखक ने तर्कवाद और बुद्धिवाद का उल्लेख किया। इस दूसरे भाग में वे हिंदू जनमानस में आज मौजूद विचारों के कालक्रम की चर्चा कर रहे हैं।]

अभी तक लगभग सभी इतिहासकार, समाजशास्त्री और बुद्धिजीवी एकमत हैं कि भारत में आर्यों और अनार्यों के बीच समय-समय पर लंबा संघर्ष चलता रहा, जिससे कालांतर में अनेक संस्कृतियों का निर्माण और विकास हुआ है। यहां के मिथकीय इतिहास, उपजीव्य ग्रंथ तथा साहित्य और कलाओं में यह सहज रूप से देखने को मिलता है।

शैव बनाम वैष्णव मत

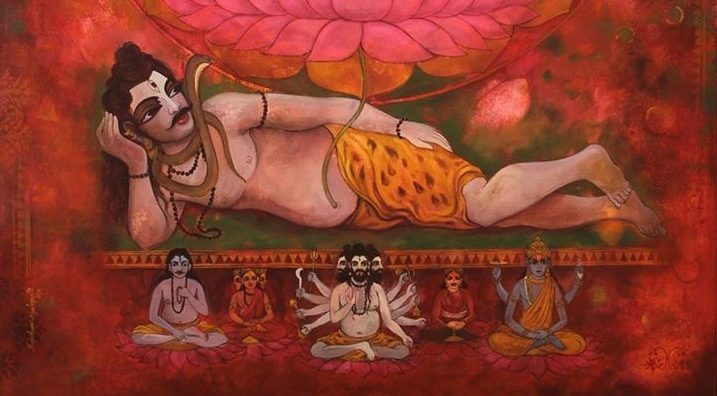

हिंदू मिथकीय इतिहास में आम तौर तीन देवताओं की चर्चा होती है– ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन केवल अंतिम दो ही हिंदुओं के बीच महत्वपूर्ण रहे हैं– विष्णु और महेश। इन दोनों देवताओं के नाम पर दो दार्शनिक मत प्रतिस्थापित किए गए हैं। विष्णु के नाम पर वैष्णव और शिव के नाम पर शैव मत। इन दोनों मतों की सुदीर्घ चिंतन परंपराएं साहित्य, संगीत और कलाओं के माध्यम से लोक में मिल जाती हैं। शैव दर्शन भारत में प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी शैव मतानुयायी मिल जाएंगे। वहीं तुलसीदास ने वैष्णव दर्शन को मुख्य माना और शैव दर्शन उनके यहां गौण हो गया। उन्होंने केवल शैव दर्शन के वैष्णव संस्करण को महत्व दिया है। इस प्रकार अनेक चिंतन परंपराएं वैष्णव मत के सामने गौण हो गईं। हम पाते हैं कि शैव और अन्य मतों की लगातार उपेक्षा होती रही और उनके देवताओं का अपने पक्ष में उपयोग होता रहा। शिव और कृष्ण के साथ यही हुआ। कृष्ण के संबंध में चौथीराम यादव लिखते हैं– “अवतारवाद के उद्देश्य को चरितार्थ करने और उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्हें कृष्ण के रूप में एक कारगर मोहरा मिल गया था, जिससे वे किसी भी मोहरे को मात दे सकते थे। अवतारवाद की पौराणिक कल्पना शतरंज की तरह ही ऐसा दिमाग़ी खेल है जिसमें कभी महावीर को, कभी बुद्ध को तो कभी कृष्ण को कारगर मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है।”[1]

इसी तरह के मोहरों में बुद्ध को भी शुमार कर लिया गया, जिन्हें ज़बरदस्ती विष्णु का दसवां अवतार बता दिया गया और मध्य काल के संत कवि रविदास, जिनके संदर्भ में यह कहानी गढ़ी गई कि वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, इसलिए दलित घर में जन्म ले लेने पर मां का दूध नहीं पी रहे थे।

खैर, शिव रंग में काले या सांवले थे तथा वे प्रकृति से प्रत्यक्षत: जुड़े हुए थे, जैसे वे विष्णु की तरह राजसी नहीं रहे। वे भंग पीते रहे और अपने जिस्म पर भस्म लपेटते रहे। धनुर्विद्या में पारंगता ऐसी कि अर्जुन ने भी उनका लोहा माना है। अर्जुन की धनुर्विद्या के बारे में कहा गया है कि वह शिव के अलावा सबको परास्त कर सकता था। एक जिससे वह परास्त हो सकता था, वह एकलव्य था। इस प्रकार शिव के संबंध में सभी मिथकीय लक्षणों से पता चलता है कि वे मुख्यधारा की हिंदू परंपरा से अलग हैं। आचार्य क्षितिमोहन सेन अपनी पुस्तक ‘संस्कृति संगम’ में लिखते हैं– “मुनि-पत्नियों का शिव-पूजा के प्रति जो यह उत्साह दिखाई पड़ता है, उसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताई गई है। पर यही क्या वास्तविक व्याख्या है? संभवतः उन दिनों मुनि-पत्नियां अधिकतर आर्येत्तर शूद्र-कुलोत्पन्ना थीं; इसीलिए, वे अपने पितृ-कुल-देवता की पूजा करने के लिए इतनी व्याकुल थीं। यही व्याख्या अधिक युक्तियुक्त जान पड़ती है।”[2] इसका एक प्रमाण यह भी है कि शैव और वैष्णव दर्शन की मान्यता में ज़मीन आसमान का अंतर है और दोनों दर्शन के अनुयायियों में खूब लंबे समय तक वैचारिक लड़ाई हुई है। इसीलिए तुलसीदास को दोनों में समन्वय करना पड़ता है। तुलसी के राम कहते हैं–

“सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहूं मोहि न पावा।।

संकर बिमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी।।” 6.2[3]

जो विद्वान आर्य-अनार्य की सैद्धांतिकी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वे भी शिव को सिंधु घाटी सभ्यता का नायक मानते हैं। उनके अनुसार भी शिव को बाद में आर्यों को अपने यहां महत्वपूर्ण स्थान देना पड़ा। ओमप्रकाश कश्यप लिखते हैं– “शिव पूरे सिंधु प्रदेश के प्रतिष्ठित लोकनायक थे। उस समय के सभी अनार्य समूहों पर उनका प्रभाव था। इसलिए भारत आने के साथ ही आर्यों को शिव के समर्थकों से जूझना पड़ा होगा। संस्कृत ग्रंथों में इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि अनार्यों के साथ आरंभिक युद्धों में आर्यों को पराजय का सामना करना पड़ा था। लंबे समय तक जीत उनके लिए सपना ही बनी थी। मजबूरी में आर्यों ने सहमति और समझौते से काम लिया। वह समझौता था, अनार्य महानायक शिव को आर्य देवताओं के बराबर का दर्जा देना।”[4]

अब यहां यह देख लेना चाहिए कि रावण का शिव से क्या संबंध है। रामायण के किसी भी संस्करण में रावण ने विष्णु या राम की पूजा नहीं की है। वाल्मीकि रामायण, रामचरित मानस आदि के अनुसार रावण शिव की पूजा करता है। यहां तक कि युद्ध के समय भी रावण शिव को याद करता है और शिव की आराधना करता है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं– “वाणासुर के समान रावण को भी शंकर का वर प्राप्त था। प्रायः सारे-के-सारे दैत्य पुराणों में शैव दिखाए गए हैं। इस परंपरा का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए और सबसे युक्तियुक्त अर्थ यही हो सकता है कि शंकर आर्येत्तर देवता थे और आर्य ऋषियों ने उन्हें अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया।”[5] इनके अलावा अनेक आदिवासी समुदाय हैं जो शिव को सांस्कृतिक रूप से मानते आ रहे हैं। इस संदर्भ में गोंड समुदाय के प्रसिद्ध विद्वान डॉ. मोती रावण कंगाली की पुस्तक ‘पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन’ देखी जा सकती है, जिसमें उन्होंने ‘शम्भू-पार्वती’ को गोंड समुदाय के संभुशेक के रूप में माना है।

अवतारवाद की अवधारणा

मिथकीय इतिहास में जो अवतार की कथाएं हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। ज़ाहिर है कि आज के ज्ञान-विज्ञान ने अवतार की संकल्पना को ही ख़ारिज कर दिया है। इसलिए सबसे पहले हमें इसके अलौकिक अर्थ को इससे पृथक कर देना चाहिए। हिंदू मनीषा में नायक और खलनायक दोनों पक्षों में अवतार होता है। इस अवतार को समझने की ज़रूरत है।

दरअसल, शब्दों की भी अपनी यात्रा होती है। भाषा विज्ञान की एक शाखा है अर्थविज्ञान, जिसमें भाषा वैज्ञानिकों ने अर्थ परिवर्तन की तीन दिशाएं मानी हैं। डॉ. भोलानाथ तिवारी कहते हैं– “अर्थ-परिवर्तन किन-किन दिशाओं में होता है; अथवा उसके कितने प्रकार होते हैं, इस विषय पर सबसे पहले फ्रांसीसी भाषाविज्ञानवेत्ता ब्रील ने विचार किया था। उन्होंने तीन दिशाओं की खोज की– अर्थ-विस्तार, अर्थ-संकोच, अर्थादेश। अभी तक ये दिशाएं ही अथवा प्रकार बहुस्वीकृत हैं।”[6] जब कोई शब्द कालांतर में विस्तृत अर्थ ग्रहण कर लेता है। तब उसे अर्थविस्तार कहते हैं जैसे ‘कुशल’ शब्द। प्राचीनकाल में गुरुकुल का जो विद्यार्थी कुश के अग्रभाग के कांटों से बिना घायल हुए कुश ले आता था, उसे ‘कुशल’ कहा जाता था, लेकिन आज यह शब्द किसी भी क्षेत्र के योग्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जब कोई शब्द कालांतर में अर्थ की संकीर्णता को प्राप्त हो जाता है, तब हम उसे अर्थ-संकोच कहते हैं जैसे ‘अश्व’। प्राचीनकाल में यह शब्द सभी प्रकार के परिवहन के लिए प्रयुक्त होता था। आज इसका अर्थ घोड़े के अर्थ में लिया जाता है। अर्थादेश में शब्द नवीन अर्थ को ग्रहण करते हैं और नवीन अर्थ को ग्रहण करने के बाद उनका मुख्य अर्थ पीछे छूट जाता है तथा नवीन अर्थ ही उसका मुख्य अर्थ बन जाता है। उदाहरण के लिए एक शब्द है ‘गंवार’। इस शब्द का मूल अर्थ था– ‘गांव वाला’ या ‘गांव का लड़का’। लेकिन धीरे-धीरे यह शब्द ‘असभ्य’ का वाचक बन गया।

कहने का अभिप्राय यह है कि आज जिस अवतार शब्द को ‘अलौकिक अवतार’ के रूप में लिया जाता है, कदाचित इसका यही अर्थ उस समय नहीं रहा होगा। इस शब्द के अर्थ में भी समय के साथ परिवर्तन हुए होंगे। कहीं अर्थ-संकोच, कहीं अर्थ-विस्तार और कहीं अर्थादेश हुआ होगा। जब यह शब्द प्रचलन में रहा होगा, हो सकता है उस समय यह गुणों के अर्थ में प्रचलित रहा हो। उदाहरण के लिए विष्णु के मार्ग में चलने वाले राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया तथा और हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष की दिशा में काम करने वाले रावण और कुंभकर्ण को हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अवतार कहा गया। यह पद्मपुराण और महाभारत मानते हैं। इस तरह यह बात और पुष्ट हो जाती है कि रावण आर्य (ब्राह्मण) नहीं बल्कि आर्येत्तर जातियों में से रहे होंगे। इस आधार पर इस बात की संभावना और बढ़ जाती है कि विष्णु राम के (जातीय अथवा गुणों के आधार पर) पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि विष्णु की लड़ाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से थी और राम की लड़ाई रावण और कुंभकर्ण इत्यादि से। राम विष्णु का अवतार है और रावण व कुंभकर्ण क्रमशः हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के। त्रेता के बाद द्वापर युग में जो अवतार हैं, वो शिशुपाल और कृष्ण हैं। विष्णु पुराण में शिशुपाल को रावण का और कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया है। इस प्रकार तीन अवतार दोनों पक्षों में देखने को मिले। हिंदू मिथक के आधार पर द्वापर युग से बाद सीधा कलियुग आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अभी जारी है। कलियुग के भी नायक-खलनायक कलि और कल्कि अवतारों की चर्चा की गई है। इस प्रकार इन तीनों अवतारों को ध्यान में रखते हुए हमें बात करनी चाहिए।

हिरण्यकश्यप और विष्णु

पहले अवतार युग्म के रूम में हिरण्यकश्यप और विष्णु का उल्लेख आता है। विष्णु पुराण की कथा में जो नेरेशन है वह विष्णु के पक्ष में है। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने जब इस पर विचार किया, तो उन्होंने उस जालसाज़ी का पर्दाफ़ाश किया है। ज़ाहिर है विष्णु पुराण में जो कथा कही गई है, वह मानवीय जगत और वैज्ञानिक सोच से मेल नहीं खाती। लौकिक और मानवीय जगत के दृष्टिकोण से इस कथा का अध्ययन करने पर इस संबंध में यही समझ में आता है कि ज़रूर हिरण्यकश्यप के बेटे प्रह्लाद के बालमन को बहकाने की कोशिश की गई होगी, जिससे उसके पिता के बल को कमजोर किया जा सके। संसाधनों की लड़ाई में अक्सर इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। जोतीराव ‘गुलामगिरी’ में अवतारों का पुनर्पाठ करते हुए लिखते हैं– “उसने (नरसिंह) अपने एक द्विज शिक्षक की ओर से हिरण्यकश्यप के प्रह्लाद नाम के बच्चे के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपने की वजह से प्रह्लाद ने अपने ‘हरहर’ नाम के कुल स्वामी की पूजा करना त्याग दिया था। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की। फिर भी नरसिंह की ओर से प्रह्लाद को भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गये। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट किया कि उसे अपने पिता की हत्या करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई।”[7] पुराणों में इसका उल्लेख जिस अलौकिक चासनी के साथ किया गया है वह अविश्वसनीय है, लेकिन जोतराव फुले की उपर्युक्त बात युक्तियुक्त है। आगे इस कथा में पुराण कहता है नरसिंह (जो विष्णु का अवतार कहा गया है) ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वहां नरसिंह को भी अलौकिक दृष्टि से देखा गया है। ‘नर’ और ‘सिंह’ अर्थात् एक ऐसा शरीरधारी जो आधा मनुष्य है और आधा सिंह है। संपूर्ण मानवीय सभ्यता में आज तक ऐसा कोई प्राणी नहीं मिला है, जिसका आधा शरीर शेर का हो और आधा मनुष्य का। इस तरह यह भी एक तरह की अय्यारी है, वेश बदलकर छलपूर्वक हत्या करने का तरीका है। जोतीराव फुले ने इसका भी उल्लेख किया है।

त्रेता युग में रावण और राम

रावण के संबंध में भी कई मत मिलते हैं। मुख्यधारा की ब्राह्मण संस्कृति से जुड़े हुए लेखक और विद्वानों का कहना है कि रावण ब्राह्मण था। यहां हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को ब्राह्मण बना दिया जाता है। यह इसकी अनिवार्य शर्त है। द्रविड़ संस्कृति में रावण को आदिवासी और द्रविड़ राजा के रूप में माना जाता है। यहां हमें कुछ संदर्भ देखना ज़रूरी है। आचार्य चतुरसेन द्वारा लिखित उपन्यास ‘वयं रक्षाम:’ में पौराणिक संदर्भ लेकर इसको इसी आधार पर व्याख्यायित किया गया है। उसके अनुसार आर्य-द्रविड़ दोनों एक ही थे। लेकिन बाद में आर्य अत्यधिक शुद्धतावादी हो गए और अपने ही परिजनों को अपने यहां से निष्कासित करने लगे। निष्कासित लोग आज के आस्ट्रेलिया के आसपास कहीं बसते रहे। बाद में निष्काषित लोगों ने उनसे प्रतिशोध लेने के लिए राज्य-विस्तार करना शुरू किया। उसी में रावण का नाना दैत्य सुमाली भी था जिसने आगे चलकर रावण को तैयार किया। बाद में रावण ने कुबेर की लंका को, जो पहले दैत्यों की ही थी, पुनः हासिल किया। इस प्रकार इस सैद्धांतिकी के आधार पर रावण को आर्य (ब्राह्मण) ही माना गया है। दूसरा मत यह है कि ‘रामायण’ में उल्लेखित रावण जैसे राक्षस और वानर इत्यादि आदिवासी द्रविड़ जातियां थीं। इसके अनुसार– “हनुमान की तरह रावण का नाम भी एक वास्तविक अनार्य नाम का संस्कृत रूपांतर ही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त रायपुर जिले में रहने वाले गोंड अपने को रावण का वंशज मानते हैं। उरांव भी मानते हैं कि रावण से उनकी जाति की उत्पत्ति हुई थी और इसीलिए उनको उरांव नाम मिला था। … प्रतीत होता है कि रामायण के वानर-रीछ-गीध वास्तव में वानर-रीछ-गीध गोत्रीय आदिवासी थे।”[8] इस प्रकार दोनों मतों का स्रोत भिन्न हैं, लेकिन निष्कर्ष एक ही है, क्योंकि आगे आचार्य चतुरसेन लिखते हैं– “अनार्यों की भी भारत और भारत की सीमाओं पर उन दिनों अनेक जातियां थीं। इनमें महिष, कपि, नाग, मृग, ऋक्ष, व्रात्य, आर्जिक, राक्षस, दैत्य, दानव, कीकट, महावृष वाहलीक, मंजूवन आदि प्रमुख थीं। इनका संयुक्त नाम अनार्य था। लेकिन कुछ जातियों को यातुधान, दस्यु, सिम्यु भी कहा गया।”[9] जाहिर तौर पर ये सभी उपमाएं आर्यों द्वारा तय की गईं।

रावण को हिंदू पौराणिक मत लोक-शत्रु मानता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त उद्धरणों से यह बात स्पष्ट है कि रावण एक राजा था और अनेक द्रविड़ आदिवासी जातियों का पूर्वज था। उसका अपना समाज और संस्कृति थी। लेकिन जब उसका संघर्ष ऋषियों-मुनियों से होता है तब उसे एक तरफ से अमानवीय शक्तियों और लोक-शत्रु के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। मिथकों में कहा गया है कि रावण ने सीता का अपहरण करके अन्याय किया। लेकिन यह भी उल्लेखित है कि उसने सीता को यथोचित सम्मान दिया। उसने सीता को अशोक वाटिका में स्त्रियों की सुरक्षा में रखा तथा सीता के साथ उसने लंका में बलपूर्वक कोई दुराचरण किया हो, ऐसा संकेत नहीं मिलता। इसी के साथ-साथ यह भी उल्लेखित है कि राम ने ताड़का (स्त्री) की हत्या की। पेड़ की ओट में छिपकर बालि की हत्या की। झूठ बोलकर सूर्पनखा को लक्ष्मण के पास जाने के लिए उकसाया। कहने का अभिप्राय यह है कि यह संघर्ष परस्पर संसाधनों का संघर्ष था। दोनों पक्ष अपने-अपने राज्य, समाज और संस्कृति के लिए लड़े थे तो रावण का राक्षस समाज अमानवीय और लोक-शत्रु कैसे हो गया? और राम का ऋषि-मुनियों का समाज जिसने ताड़का, मारीच-सुबाहु सहित जाने कितने निरपराध लोगों की हत्या उसके हाथों करवाई। वह राम लोक मानवीय, दैवीय, लोक रक्षक और लोक उद्धारक कैसे हो गया? रावण की लंका और रक्ष संस्कृति के न जाने कितने निरपराध लोग मारे गए, उनकी गणना पौराणिक ग्रंथ क्यों नहीं करते? चौथीराम यादव लिखते हैं– “उत्पीड़न का हाहाकार सिर्फ हाहाकार होता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का। ऐसा नहीं है कि अपने पक्ष का उत्पीड़न तो गगनभेदी और लोकव्यापी हाहाकार पैदा करे और विपक्ष का उत्पीड़न एकदम बेआवाज और फुस्स हो जाए। लंकादहन की घटना से रावण के लोक में भी वैसा ही हाहाकार मचा होगा जैसा मुनियों के उत्पीड़न और सीताहरण की घटना से हमारे लोक में। हम उसे न सुनें या न सुनना चाहें, यह बात दूसरी है।”[10]

पेरियार ई.वी. रामासामी की ‘सच्ची रामायण’ में भी रावण को एक द्रविड़ राजा, मानवीय और सच्चरित व्यक्ति माना गया है। वे रावण के संबंध में वाल्मीकीय रामायण को उद्धृत करते हुए लिखते हैं– “रावण देवताओं और ऋषियों से घृणा करते थे। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ के नाम पर छल-कपटपूर्ण स्व-धर्म नियमानुसार गूंगे पशुओं को आग में बलि देकर हृदय-विदारक जघन्य-अपराध करते थे, ये किसी अन्य कारण से घृणा नहीं करते थे।”[11]

द्वापर में शिशुपाल बनाम कृष्ण

राम और रावण के बाद जो अवतार युगल माना जाता है, वह कृष्ण और शिशुपाल का है। कृष्ण, विष्णु के अवतार माने जाते हैं और शिशुपाल को रावण का अवतार माना जाता है। लेकिन यहां ध्यातव्य यह भी है कि नायक और खलनायक परस्पर सगे संबंधी हैं। फिर चाहे वह शिशुपाल हो, जरासंध हो अथवा कंस। त्रेतायुग के उपरोक्त दो अवतारों में ऐसा नहीं था। इस युग की कहानी में कुछ न कुछ तोड़-मरोड़ अवश्य है। कृष्ण एक ऐसा नायक है, जिसकी प्रकृति राम से भिन्न है। राम जहां अपने व्यवहार में अभिजात्य कुल, वैदिक संस्कृति और समाज का परिचय देता है। इसके बरअक्स कृष्ण लोक संस्कृति और समाज के व्यक्तित्व का पर्याय माना जाता है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में सूरदास कृष्ण की कथा कहकर अपने भ्रमरगीत में गोपियों के माध्यम से बार-बार लोक और आमजन का समर्थन करते दिखाई देते हैं। इसी तरह तुलसीदास ऐसे कवि हैं जिन्हें लोक की आड़ में वेद और शास्त्रों की संस्कृति को आगे बढ़ाना था। समरसता के बहाने मनु द्वारा निर्मित वर्ण-व्यवस्था को समाज में पोषित-पल्लवित करना था, इसलिए वे राम को अपना नायक चुनते हैं। लेकिन यदि वस्तुतः ऐसा है तो कृष्ण मनुवादी संस्कृति के पोषक क्यों दिखाए जाते हैं? इस सवाल का उत्तर भारत का बहुजन विमर्श देता है। कृष्ण के संबंध में कहा जाता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए उन्होंने विष्णु के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। चौथीराम यादव लिखते हैं– “आकस्मिक नहीं है कि उस काल में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कृति गीता जो आज भी हिंदू आस्था की प्रतीक है, उसमें कृष्ण को न केवल नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया बल्कि सर्वेश्वर का गौरव भी प्रदान किया गया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वर्ण धर्म की रक्षा और उसके विरोधियों के संहार के लिए समय-समय पर अवतार लेते रहना पड़ेगा। इस प्रकार जननायक कृष्ण को अपने ही लोक के विरुद्ध खड़ा कर पुराणकारों ने स्वयं अपने पक्ष में उन्हें झुका लिया और न केवल अपने वर्तमान बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया। शर्तनामे पर हस्ताक्षर करते हुए योगिराज कृष्ण ने न केवल ‘संभवामि युगे युगे’ का आश्वासन दिया, बल्कि ‘चातुर्वर्ण मया स्रष्टं’ का प्रमाणपत्र भी प्रदान किया।”[12] इस बात को महाभारत की कथा के माध्यम से भी समझा जा सकता है।

ललई सिंह के नाटक ‘एकलव्य’ के अनुसार एकलव्य शृंगवेरपुर का राजा था, जिसने कृष्ण की सहायता की थी और अपनी द्वारिकापुरी कृष्ण को दान की थी। लेकिन कृष्ण की नारायणी सेना और बलदाऊ ने आगे चलकर एकलव्य के राज्य पर ही आक्रमण किया था, जिसमें एकलव्य पराजित हुआ और विक्षिप्त होकर वन-वन भटकने लगा। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तब जिस वधिक ने कृष्ण के पैर में बाण मारकर कृष्ण का वध किया था, वह एकलव्य ही था, जिसने अनजाने में कृष्ण का वध किया था। बाण लगने के बाद जब एकलव्य को पता चलता है कि बाण कृष्ण को लगा है तब उस पर वह पश्चाताप करता है। तब कृष्ण कहते हैं– “हा! एकलव्य! तुम्हारी यह दुर्गति? पीड़ित समाज के उन्नायक की यह दशा? इस दशा में समाज के सच्चे-साथी को पहुंचाने वाला यह तुच्छ व्यक्ति कृष्ण ही है। यदि द्वारिकापुरी के समर में मैंने सच्चाई व समझदारी से अपनी भूल स्वीकार की होती और यादवों की बढ़ती शक्ति का तुम्हारे सुझाव के अनुसार, उसी समय सदुपयोग किया होता, तो देश तथा समाज के उद्धारक की यह दुर्गति न हुई होती। क्षमा करो, देशबंधु! मेरे अपराध को क्षमा करो!”[13]

गीता में भी कुछ इसी तरह का प्रसंग आया है। वहां ‘असुर’ शब्द एक अलग अर्थ में आया है। उसके अनुसार वे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण की बात नहीं मानते, जो इनकी रीति-नीति, रहन-सहन को स्वीकार नहीं करते। जिस ईश्वर की बात कृष्ण करते हैं उन्हें वे ईश्वर नहीं मानते, वे पदार्थवादी दर्शन को मानते हैं। ऐसे लोग कौन हैं, जिन पर गीता में भी कृष्ण की खीझ दिखाई देती है? कृष्ण उन्हें हर जन्म में नर्क में डालने की बात करते हैं। ये शब्दावलियां महज़ प्रतीक नहीं हैं। प्रतीक भी हवा में नहीं बना करते, उनका समाजशास्त्रीय आधार होता है। अगर हम यह मानें कि कृष्ण मनुष्य रूप में थे, एक जाति/समुदाय का हिस्सा थे, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यहां कृष्ण उन्हीं आदिवासी असुरों की बात कर रहे हैं। भले ‘असुर’ शब्द रूढ़ होकर आज नकारात्मक वृत्तियों के अर्थ में लिया जाने लगा हो, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति तो निस्संदेह ऐतिहासिक है। कृष्ण कहते हैं–

“असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्।

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्।।” 16.8[14]

अर्थात् “वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, कि जगत् आश्रयरहित है, सर्वथा असत्य है, बिना ईश्वर के है, अर्थात् कोई ईश्वर नहीं है। अपने आप स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव काम ही इसका कारण है इसके सिवा और क्या है?” इस प्रकार यहां पदार्थवादी दर्शन की आलोचना भी की गई है और साथ ही उसके मानने वालों को नीचा भी दिखाया गया है। कृष्ण का दर्शन जो नहीं मानता वह ‘असुर’ है, और वह जन्म-जन्म तक नर्क में वास करता है। कृष्ण उन्हें बार-बार नर्क में ही डालने के लिए कृत संकल्पित है–

“तानहं द्विषत: क्रूरान्संसारेषु नराधमान्।

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु।।” 16.19[15]

अर्थात् “उन द्वेष करने वाले पापाचारी और नराधमों को मैं संसार में बार-बार आसुरी योनियों (नर्क) में ही डालता हूं।” इस प्रकार यहां यह देखा जा सकता है कि कृष्ण जो लोक का नायक था, वह जब मुख्यधारा की संस्कृति से प्रेरित होता है, उसमें शामिल होता है तो पदार्थवादी दर्शन की कड़ी आलोचना ही नहीं करता, बल्कि उसके अनुयायियों को नर्क में डालने की भी बात करता है। भारत के शूद्रों का जीवन, भौतिक अर्थों में नर्क के संदर्भ में सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। कहना न होगा कि वर्ण-व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले शूद्रों के नारकीय जीवन के लिए गीता जैसे स्थापित ग्रंथ जो जन्म-आधारित वर्णव्यवस्था की वकालत करते हैं न केवल जिम्मेदार हैं, बल्कि मनुष्य के ख़िलाफ़ होने वाले अमानवीय, नृशंस अपराधों को वैधता भी देते हैं।

संदर्भ

[1] चौथीराम यादव, लोक और वेद आमने-सामने, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड, प्रथम संस्करण 2018, पृ. 34

[2] क्षितिमोहन सेन, संस्कृति संगम, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1951, पृ. 49

[3] तुलसीदास, श्रीरामचरितमानस, गीताप्रेस, गोरखपुर, दो सौ पचपनवां पुनर्मुद्रण, 2012, पृ. 774

[4] ओमप्रकाश कश्यप, भारतीय चिंतन की बहुजन परंपरा, सेतु प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2022, पृ. 400

[5] रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, दसवांवाँ संस्करण 2023, पृ. 89

[6] डॉ. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, किताब महल, नई दिल्ली, पुनर्मुद्रण 2021, पृ. 275

[7] जोतीराव गोविंदराव फुले, ग़ुलामगिरी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2022, पृ. 55

[8] फ़ादर कामिल बुल्के, रामकथा, हिंदी परिषद् प्रकाशन, दूसरा संस्करण 2024, पृ.118

[9] आचार्य चतुरसेन, वयं रक्षाम:, अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2022, पृ. 88

[10] चौथीराम यादव, लोक और वेद आमने-सामने, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड, प्रथम संस्करण 2018, पृ. 66

[11] धर्मवीर यादव गगन (सं.) पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली : खंड -1, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 2022, पृ. 231

[12] चौथीराम यादव, लोक और वेद आमने-सामने, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड, प्रथम संस्करण 2018, पृ. 34

[13] धर्मवीर यादव गगन (सं.) पेरियार ललई सिंह ग्रंथावली : खंड -3, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 2022, पृ. 308

[14] जयदयाल गोयन्दका, श्रीमद्भगवदगीता, गीताप्रेस, गोरखपुर, छाछठवां पुनर्मुद्रण 2011, पृ. 349

[15] वही, पृ. 354

(संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in