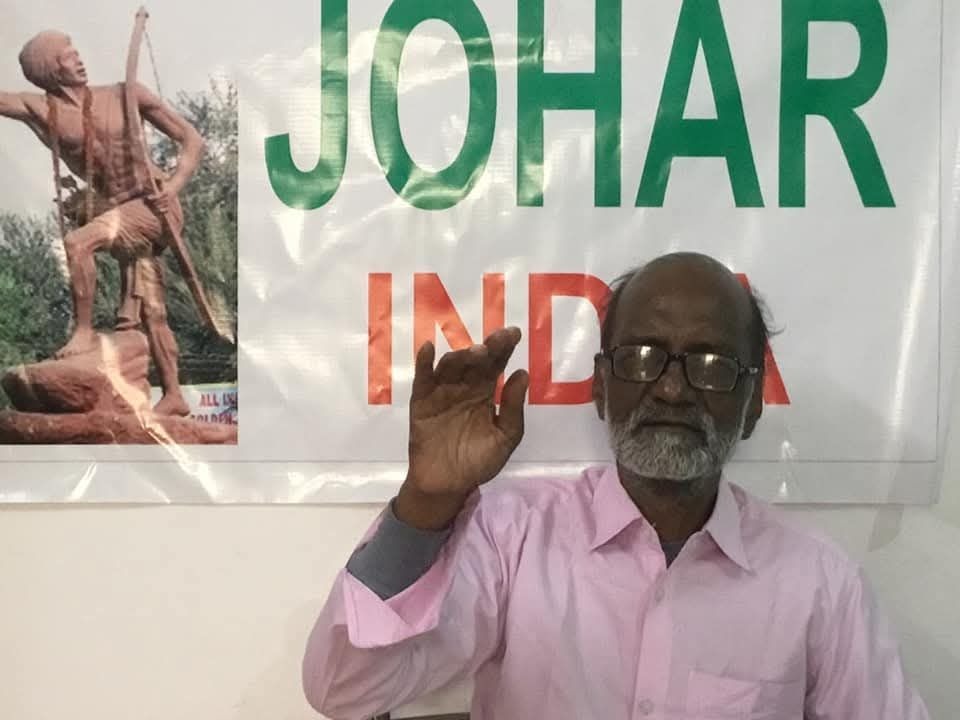

पसमांदा आंदोलन में सक्रिय होने से पहले अली अनवर पत्रकारिता से जुड़े रहे। बतौर पत्रकार उन्होंने ‘जनशक्ति’ से लेकर ‘जनसत्ता’ तक काम किया। पसमांदा आंदोलन पर लिखी गई उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे ‘मसावत की जंग’ (2001) और ‘सम्पूर्ण दलित आन्दोलन : पसमांदा तसव्वुर’ (2023), शायद उतनी प्रभावशाली न होतीं, यदि उन्हें पत्रकारिता का गहरा अनुभव न होता। पत्रकारिता ने उन्हें लोगों से मिलने, उनके दुख-दर्द को समझने और हाशिये पर पड़े समाज की सामाजिक परिस्थितियों को नज़दीक से देखने का अवसर दिया। ‘ग्राउंड रिपोर्टिंग’ के दौरान उन्हें यह अहसास हुआ कि समाज को केवल हिंदू बनाम मुस्लिम के चश्मे से देखने का पारंपरिक दृष्टिकोण समानता की लड़ाई को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकता। पत्रकारिता के अनुभव ने अली अनवर को ज़मीनी सच्चाइयों को गंभीर लेखन के माध्यम से पसमांदा आंदोलन के विमर्श से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नई पुस्तक ‘बिहार की चौथी दुनिया’ इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि लेखक ने बिहार में कार्यरत दो दर्जन से अधिक पत्रकारों की जीवन-यात्रा को प्रस्तुत करते हुए वस्तुतः अपनी स्वयं की यात्रा भी दर्ज की है; इन जीवन-कथाओं के माध्यम से वे राज्य में, विशेषकर 1970 के दशक के बाद, घटित राजनीतिक और सामाजिक मंथन का भी सजीव चित्रण करते हैं।

इस किताब में अली अनवर ने अपने समय के पत्रकारों के व्यक्तिगत जीवन, उनके सहाफ़ती (पत्रकारिता) सफ़र और महत्वपूर्ण कारनामों का संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित विवरण प्रस्तुत किया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर किस पत्रकार ने किस अख़बार में क्या लिखा, किन रिपोर्टों और लेखों के कारण उन्हें सराहना मिली और किन लेखों की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसे अनेक प्रसंग पुस्तक में समाहित हैं।

चूंकि पत्रकारिता की दुनिया में अब भी सवर्ण-पुरुष वर्चस्व क़ायम है और महिलाओं को अपेक्षाकृत कम अवसर मिलते हैं, इसलिए इस किताब में जिन पत्रकारों पर अली अनवर ने विस्तार से लिखा है, उनमें अधिकांश पुरुष हैं। फिर भी मणिमाला, इन्दु भारती और निवेदिता झा जैसी कुछ महिला पत्रकारों का उल्लेख अवश्य किया गया है। आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में जब इस विषय पर और शोध होगा, तब गुमनामी में धकेल दी गई अन्य महिला पत्रकारों के योगदान को भी समुचित स्थान मिलेगा। पुस्तक में मुस्लिम अल्पसंख्यक, विशेषकर पसमांदा मुस्लिम समाज से जुड़े पत्रकारों पर अपेक्षित चर्चा नहीं मिलती। हिंदी और अंग्रेज़ी प्रेस का उल्लेख तो है, पर उर्दू प्रेस पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है। उम्मीद है कि लेखक अपनी आगामी कृतियों में इन पहलुओं पर भी पाठकों को विस्तृत जानकारी देंगे।

समीक्षाधीन पुस्तक में कई महत्वपूर्ण बातें उभरकर सामने आई हैं, जैसे बिहार की ‘चौथी दुनिया’ पर सवर्णों का दबदबा और हाशिये के समाज से आए पत्रकारों के साथ जाति-आधारित घोर भेदभाव। दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के पत्रकारों का अनुभव अख़बार के प्रबंधकों से लेकर शीर्ष पदों पर बैठे ऊंची जाति के संपादकों तक के साथ प्रायः संतोषजनक नहीं रहा है। न्यूज़रूम के भीतर महिलाओं के तजरबे भी बहुत ख़ुशगवार नहीं रहे हैं। कई मामलों में उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया गया है। स्वयं मणिमाला, जो हिंदुस्तानी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग करने वाली पहली महिला पत्रकारों में शामिल थीं, कहती हैं कि उनके साथ भी “‘मी टू’ जैसी हरकत करने की कोशिश की गई।” (पृष्ठ 97)

जहां देश का संविधान और क़ानून औरतों को समान अवसर प्रदान करते हैं, वहीं कई अख़बारों के मालिकान ने इस क्षेत्र को मानो अघोषित रूप से सवर्ण पुरुषों के लिए ‘रिज़र्व’ कर रखा है। मिसाल के तौर पर, यदि महिलाओं को अख़बार में एक-आध नौकरी मिल भी जाती थी, तो उन्हें प्रायः ‘डेस्क’ पर ही रखा जाता था और यह मान लिया जाता था कि ‘फील्ड रिपोर्टिंग’ का काम पुरुष पत्रकारों का ही है। इतना ही नहीं, अख़बार के प्रबंधकों को ऐसी महिला पत्रकार भी पसंद नहीं होतीं जो जागरूक हों और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष और आंदोलन में विश्वास रखती हों। मिसाल के तौर पर मशहूर महिला पत्रकार इन्दु भारती को नौकरी से “बिना किसी नोटिस” दिए हटा दिया गया, क्योंकि वह “यूनियन की गतिविधियों में शामिल थीं” और वह “खुले विचार की थीं।” (पृष्ठ 132)

बिहार के मीडिया के अंदर मौजूद जातिवादी मानसिकता के बारे में ख़ुद लेखक किताब की शुरुआत में ही साफ़-साफ़ बयान कर देते हैं। अली अनवर के शब्दों में, “आज की तरह उस समय गोदी मीडिया तो नहीं था लेकिन स्वार्थी-लालची जातिवादी कुछ पत्रकार तो थे ही।” (पृष्ठ 10) आगे के अध्याय में लेखक मशहूर वरिष्ठ पत्रकार हेमंत के बारे में ज़िक्र करते हैं, और वहां भी समाज में व्याप्त जातिवाद का भयानक रूप सामने आ ही जाता है।

दरअसल, हेमंत के बाप-दादा बहुत अरसे पहले आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से विस्थापित होकर जमशेदपुर आकर बस गए थे। जेपी आंदोलन से कुछ साल पूर्व हेमंत ने बीआईटी, सिंदरी में इंजीनियरिंग करने के लिए दाख़िला लिया। यहीं पर हेमंत पत्रिका निकालने और ज्वलंत विषयों पर गोष्ठी आयोजित करने के काम में लग गए। मगर जब भी नौकरियों में आरक्षण के विषय पर कोई पब्लिक मीटिंग होती थी, तो उसमें “ऊंची जाति के छात्रों ने आना छोड़ दिया। मगर पिछड़ी जाति के छात्रों का शामिल होना जारी रहा।” (पृष्ट 29) यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि ऊंची जाति की लॉबी की अक्सर यह कोशिश रही है कि अख़बार से लेकर कॉलेज और अन्य संस्थानों में उनका वर्चस्व बना रहे। आगे के दिनों में जब हेमंत पूरी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए और अपनी कलम से वंचित समाज के मसलों को उठाना शुरू किया, तो जातिवादी मीडिया और समाज उन्हें ‘आदिवासी डोम’ कहकर अपमानित करने लगा।

अली अनवर अपनी इस किताब के बारे में हमें बताते हैं कि “हेमंत ने 1983 में पटना में ‘प्रदीप’ अख़बार से रिपोर्टर के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत की। उस समय पटना की पत्रकारिता में आदिवासियों, दलितों के पक्ष में कुछ लिखना-बोलना एक तरह से गुनाह समझा जाता था। संभवतः इसी गुनाह के चलते हेमंत को ‘आदिवासी डोम’ कहने वाले शायद यह समझते थे कि इससे वह चिढ़कर मैदान छोड़ देंगे।” (पृष्ठ 33)

किताब में अनिल चमड़िया और प्रबल महतो जैसे पत्रकारों पर भी अलग अध्याय हैं। मीडिया के बारे में उनका अनुभव भी यही रहा है कि वहां गहरे स्तर पर जातिवाद मौजूद है और बिना सिफ़ारिश के नौकरी मिलना लगभग असंभव है। सिफ़ारिश उसी की चलती है जो पहले से उस व्यवस्था में क़ाबिज़ हो; परिणामस्वरूप औसत दर्जे के सवर्ण पत्रकारों को भी कोई न कोई ‘गॉडफ़ादर’ आसानी से मिल जाता है और बड़े मीडिया हाउस में काम पाने का रास्ता उनके लिए सहज हो जाता है। इसके विपरीत, बहुजन समाज से आने वाले लोग या वे पत्रकार जो हाशिए के समाज को आगे ले जाने का सपना देखते हैं और अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, उन्हें अख़बारों में प्रवेश आसानी से नहीं मिलता।

स्वयं अनिल चमड़िया कहते हैं, “भारतीय समाज में जाति इतना ‘डीप रुटेड’ है कि प्रगतिशील लोग चाहते हुए भी कई बार जाति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं।” (पृष्ठ 112) झारखंड आंदोलन से जुड़े प्रबल महतो भी अपना अनुभव साझा करते हैं कि एक बार वे दिल्ली में अख़बार की नौकरी की तलाश में पहुंचे, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। तब उन्हें यह महसूस हुआ कि “जिसका कोई ‘गॉडफ़ादर’ नहीं होगा, भला उसे अख़बार में नौकरी कहां मिलेगी!” (पृष्ठ 130)

मौजूदा समय में मीडिया में जातिवाद के शिकार पत्रकार हेमंत कुमार भी रहे हैं। लेखक बताते हैं कि हेमंत दलित समाज से आते थे, और यही वजह थी कि अख़बार के प्रबंधकों ने उन्हें शीर्ष पद पर नहीं बैठाया, जबकि क़ाबिलियत के मामले में वह अपने अन्य साथियों से कहीं आगे थे। दरअसल, एक मशहूर हिंदी दैनिक के सीनियर पद से किसी पत्रकार के दूसरे अख़बार में जॉइन करने के बाद उस सीट को भरने की आवश्यकता पड़ी। हेमंत का चयन भी हो गया और पटना एडिशन की ज़िम्मेदारी एक दलित पत्रकार को लगभग सौंप दी गई थी, लेकिन आख़िरी वक़्त पर खेल बदल गया और उन्हें वह ज़िम्मेदारी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, न्यूज़रूम में हेमंत की ‘जाति को टारगेट’ भी किया गया और उनका अपमान करते हुए एक संपादक ने कहा कि “मुझे पता है हेमंत जी मुझपर एससी/एसटी एक्ट में केस कर देंगे।” (पृष्ठ 165) संपादक महोदय की जातिवादी मानसिकता का आलम यह था कि उन्हें एससी/एसटी एक्ट दलितों और आदिवासियों को सुरक्षा देने वाला क़ानून कम और ग़ैर एससी/एसटी लोगों के ख़िलाफ़ एक भयानक हथियार अधिक दिखाई देता था। उनका पूर्वाग्रह इस हद तक बढ़ चुका था कि उन्हें हर दलित और आदिवासी एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग करने वाला एक संभावित ख़तरा लगता था, जबकि समाज में दलितों और आदिवासियों के ख़िलाफ़ रोज़ हो रहे भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं उन्हें दिखाई नहीं देती थीं।

यह कहानी हर जगह की है कि न्यूज़रूम में दलितों और आदिवासियों को अख़बार के सवर्ण समाज से आने वाले मालिकों, मैनेजरों और संपादकों का भरोसा नहीं मिलता; उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि वे ‘अपना आदमी’ नहीं हैं। हेमंत के साथ जो कुछ भी हुआ, वह एक बार फिर साबित करता है कि मीडिया में ‘मेरिट’ से कहीं ज़्यादा ‘कास्ट नेटवर्क’ के आधार पर नौकरी और प्रमोशन मिलता है। मुख्यधारा का मीडिया, जो स्वयं को जनता की आवाज़ कहने का दावा करता है, उसके शीर्ष पदों पर आज भी दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोग स्वीकार्य नहीं हैं। विडंबना यह है कि इस देश में दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में मुख्य संपादक की भूमिका तक अब भी कोई दलित, आदिवासी या पिछड़ा नहीं पहुंच पाया है।

यह स्थिति केवल बिहार तक सीमित नहीं, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में देखने को मिलती है, जहां पूंजीपति वर्ग अख़बार और न्यूज़ चैनल ख़रीद कर पर्दे के पीछे चला जाता है, और प्रभुत्वशाली वर्गों के हितों की पूर्ति के लिए वहां सवर्ण समाज से आने वाले पत्रकारों को शीर्ष पदों पर बैठा दिया जाता है। वे प्रतिदिन अख़बार के पन्नों और टीवी स्टूडियो से राष्ट्र-निर्माण और विकास के महत्व पर भाषण देते रहते हैं।

बहुजन समाज के पत्रकारों को अख़बार के दफ़्तर के बाहर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह तथ्य अंग्रेज़ी के अनुभवी पत्रकार जयप्रकाश यादव की जीवन-यात्रा से स्पष्ट होता है। जयप्रकाश, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के मूल निवासी हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई कोलकाता में हुई और उन्होंने ‘एशियन एज’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘टेलीग्राफ’ जैसे बड़े अंग्रेज़ी अख़बारों में काम किया है। अपने ही राज्य, यहां तक कि राजधानी पटना में भी, उन्हें किराए का मकान लेने के लिए अपना ‘सरनेम’ छुपाना पड़ा। यह घटना साफ़ संकेत देती है कि जातिवाद केवल गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में वह मीठी छुरी की तरह काम करता है, जहां पढ़े-लिखे सवर्ण जातिवाद के लिए बहुजन समुदाय को ही दोषी ठहराते हैं और अवसर मिलते ही चुपचाप उनके साथ भेदभाव भी करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, तो जेपी जैसे काबिल अंग्रेज़ी पत्रकार को पटना में घर लेने के लिए इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़तीं, और किराया देने की क्षमता होने के बावजूद अपनी जाति क्यों छुपानी पड़ती? अनेक समाजशास्त्री ओबीसी वर्ग, विशेषकर यादवों, को प्रभुत्वशाली जाति बताते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जब यादव समाज का कोई जेपी जैसा पत्रकार उत्कृष्ट अंग्रेज़ी लिखता है, तो जातिवादी मानसिकता वाला समाज इस वास्तविकता को सहजता से स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। इस संदर्भ में स्वयं जेपी अपना अनुभव साझा करते हैं– “शुरू में पटना आया तो कुछ लोग कौतूहल और कुछ मजाक में भी कहते थे कि चलो अंग्रेज़ी में पत्रकारिता करने वाला कोई यादव आया तो सही। कुछ पत्रकार मित्र तो मजाक में यह भी कहते थे कि लालू यादव तुमसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे।” (पृष्ठ 87-88)

किताब में बहुजन पत्रकारों के ख़िलाफ़ हो रहे जातिवादी भेदभाव के अनेक प्रसंग सामने आते हैं, वहीं एक और महत्वपूर्ण तथ्य भी स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि बिहार के जिन पत्रकारों का लेखक ने ज़िक्र किया है, उनमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि आंदोलनकारी रही है। आज का प्रभुत्वशाली समाज आंदोलन को प्रायः नकारात्मक दृष्टि से देखता है, मानो वह विकास की राह में कोई बड़ा अवरोध हो और अशांति तथा सामाजिक विघटन का पर्याय हो। जबकि वास्तविकता यह है कि आंदोलन किसी भी समाज को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाने और एक बेहतर समाज के निर्माण का सशक्त माध्यम होता है।

लेकिन दुखद यह कि मुख्यधारा की मीडिया में आंदोलन की पाठशाला से निकले पत्रकारों को प्रायः संदेह और नकारात्मक नज़र से देखा जाता है। जबकि लेखक अली अनवर और उनके अधिकांश पत्रकार साथी किसी न किसी तहरीक से निकले हुए हैं। इस पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्रीकांत, अनिल चमड़िया तथा प्रबल महतो का भी उल्लेख आया है। ये सभी जनसांस्कृतिक मंचों और सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की भट्टी में तपकर निकले हैं; यही कारण है कि उनकी लेखनी में विशेष धार दिखाई देती है और उनकी कलम अवाम की ज़ुबान बनकर बोलती है।

बहरहाल, इस किताब में बिहार/झारखंड के अनेक सामाजिक और राजनीतिक प्रसंगों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। लगभग दो दर्जन पत्रकारों के अनुभवों और लेखक अली अनवर के अपने तजुर्बों के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि बिहार का मुख्यधारा का मीडिया लंबे समय से बहुजन हितों की अनदेखी करता रहा है और बहुजन पत्रकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता आया है। ऐसे में कुछ प्रगतिशील पत्रकारों का यह कहना कि पत्रकारिता का स्तर केवल हिंदुत्व के उभार के बाद गिरा है, पूरी तरह सही नहीं ठहरता। पहले भी अख़बारों पर सवर्ण समाज का क़ब्ज़ा था और आज भी उनका दबदबा कायम है।

इस पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश के लेख भी शामिल किए गए हैं, जिनमें वे बताते हैं कि 1970 और 1980 के दशक में भी बिहार के अख़बार दलितों, पिछड़ों, खेत मज़दूरों और किसानों के आंदोलनों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते थे और प्रभुत्वशाली वर्ग की तर्जुमानी करते थे। इस किताब की सार्थकता केवल इसके व्यापक प्रसार से पूरी नहीं होगी; वास्तविक बदलाव तब आएगा जब पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुजनों की आवाज़ बुलंद होगी। यह अत्यंत दुखद है कि बहुजन समाज से आने वाले अनेक नेता, जो समय-समय पर सत्ता के ऊंचे पदों पर भी रहे हैं, उन्होंने जनपक्षीय पत्रकारिता को मज़बूत करने और बहुजन पत्रकारों को उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए पर्याप्त गंभीर प्रयास नहीं किए। फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि अली अनवर की यह किताब मीडिया में बहुजन समाज के अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में सार्थक योगदान देगी।

इस किताब की प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि यह पत्रकारिता के बहाने बिहार की समकालीन परिस्थितियों का भी सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। बिहार में चल रहे किसानों और मज़दूरों के आंदोलनों से लेकर आदिवासियों की लड़ाइयों और सामाजिक न्याय से जुड़ी तहरीकों तक के अनेक संदर्भ इसमें मिलते हैं। ये संदर्भ उभरते हुए पत्रकारों, शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पुस्तक में मौजूद अनेक ‘इनपुट’ उन्हें बिहार के सामाजिक आंदोलनों की गहराई तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं।

समीक्षित पुस्तक: बिहार की चौथी दुनिया

लेखक : अली अनवर

प्रकाशक : सेतु प्रकाशन, नोएडा (2026)

मूल्य : 299 रुपए

(संपादन : नवल/अनिल)

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, संस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +917827427311, ईमेल : info@forwardmagazine.in