इंटरनेट ने अभिव्यक्ति के अनेक अभूतपूर्व मंच बना डाले हैं, लेकिन विचार और तर्क के क्षेत्र में हम आज भी एक बुरे दौर से ही गुजर रहे हैं। मैं सरकारी दमन और अन्य हिंसक गुटों के भय की बात नहीं कर रहा हूं। वह तो है ही, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ है जो हमें सच कहने से रोक रहा है। हम इस भय से किसी बात को स्वीकार कर ले रहे हैं कि ऐसा नहीं करने पर हमें देशद्रोही, प्रतिक्रियावादी आदि कहा जाएगा। सर्वस्वीकृति का दबाव चारों ओर पसरा है और चिंतन की प्रक्रिया को जैसे जबरन रोका जा रहा है। कोई एक जोर देकर कहता है कि भारत माता की जय नहीं कहने वाले देशद्रोही हैं तो हम साबित करने में जुट जाते हैं कि हम उनसे बड़े देशभक्त हैं। इसी तरह कोई उंची आवाज में कहता है कि अगर आप जाति व्यवस्था के विरूद्ध हैं तो आपको रोहित वेमूला को आदर्श घोषित करना होगा। उसके पास अच्छी भाषा थी और उसका अंतिम खत बहुत खूबसूरत था, इसलिए आपको यह भूल जाना होगा कि न सिर्फ उसका जीवन-संघर्ष अपेक्षाकृत बहुत साधारण था, बल्कि आत्महत्या कर उसने स्वयं को पलायनवादी ही साबित किया था। तो, हम तुरत अपना प्रोफाइल फोटो बदल लेते हैं और उनकी इच्छानुसार नारे लगाने लगते हैं। फिर एक दिन एक राजनेत्री कह देती हैं कि रोहित की तुलना डाॅ. आम्बेडकर से करना गलत है, तो हम बड़ी मासूमियत से फिर से अपना प्रोफाइल फोटो बदल डालते हैं। जैसे कुछ हुआ ही न हो। जबकि खुद को देशभक्त साबित करने की कवायद हो या रोहित वेमूला को आदर्श बताना, दोनों स्थितियों में जो प्रतिक्रयावादी और प्रतिगामी विचार हमारे माध्यम से समाज में फैल चुके होते हैं, वह हमारे चुप्पी साध लेने से खत्म नहीं हो जाते। वे पसरते जाते हैं और समय के साथ-साथ दृढ होते जाते हैं। ये ही बाद में आरएसएस जैसे संगठनों का सबसे मारक हथियार बनते हैं।

इंटरनेट ने अभिव्यक्ति के अनेक अभूतपूर्व मंच बना डाले हैं, लेकिन विचार और तर्क के क्षेत्र में हम आज भी एक बुरे दौर से ही गुजर रहे हैं। मैं सरकारी दमन और अन्य हिंसक गुटों के भय की बात नहीं कर रहा हूं। वह तो है ही, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ है जो हमें सच कहने से रोक रहा है। हम इस भय से किसी बात को स्वीकार कर ले रहे हैं कि ऐसा नहीं करने पर हमें देशद्रोही, प्रतिक्रियावादी आदि कहा जाएगा। सर्वस्वीकृति का दबाव चारों ओर पसरा है और चिंतन की प्रक्रिया को जैसे जबरन रोका जा रहा है। कोई एक जोर देकर कहता है कि भारत माता की जय नहीं कहने वाले देशद्रोही हैं तो हम साबित करने में जुट जाते हैं कि हम उनसे बड़े देशभक्त हैं। इसी तरह कोई उंची आवाज में कहता है कि अगर आप जाति व्यवस्था के विरूद्ध हैं तो आपको रोहित वेमूला को आदर्श घोषित करना होगा। उसके पास अच्छी भाषा थी और उसका अंतिम खत बहुत खूबसूरत था, इसलिए आपको यह भूल जाना होगा कि न सिर्फ उसका जीवन-संघर्ष अपेक्षाकृत बहुत साधारण था, बल्कि आत्महत्या कर उसने स्वयं को पलायनवादी ही साबित किया था। तो, हम तुरत अपना प्रोफाइल फोटो बदल लेते हैं और उनकी इच्छानुसार नारे लगाने लगते हैं। फिर एक दिन एक राजनेत्री कह देती हैं कि रोहित की तुलना डाॅ. आम्बेडकर से करना गलत है, तो हम बड़ी मासूमियत से फिर से अपना प्रोफाइल फोटो बदल डालते हैं। जैसे कुछ हुआ ही न हो। जबकि खुद को देशभक्त साबित करने की कवायद हो या रोहित वेमूला को आदर्श बताना, दोनों स्थितियों में जो प्रतिक्रयावादी और प्रतिगामी विचार हमारे माध्यम से समाज में फैल चुके होते हैं, वह हमारे चुप्पी साध लेने से खत्म नहीं हो जाते। वे पसरते जाते हैं और समय के साथ-साथ दृढ होते जाते हैं। ये ही बाद में आरएसएस जैसे संगठनों का सबसे मारक हथियार बनते हैं।

मैं यहां उपरोक्त स्थिति के और विस्तृत कारणों और अंतर्निहित अन्य गंभीर परिणामों में नहीं जाउंगा। इस लेख का उद्देश्य बहुजन साहित्य की अवधारणा की आवश्यकता को प्रतिपादित करना है। उपरोक्त बातें इसलिए ध्यान में आईं क्योंकि जब हिंदी साहित्य की दुनिया में जारी विमर्शों को देखता हूं तो स्थिति और भयावह नजर आती है। बहरहाल, बेहतर होगा कि अपनी बात हिंदी साहित्य के हालिया इतिहास से सीधे ही शुरू करूं।

हंस और दलित-बहुजन साहित्य

हम सब यह जानते हैं कि हिन्दी के अभिजन साहित्य की कृत्रिमता को 1980 के दशक में कड़ी चुनौती मिली। यह चुनौती सामाजिक क्रम में निचले पायदान पर डाल दी गयी अतिशूद्र और शूद्र जातियों के लेखकों की ओर से थी तथा इसका साहित्यिक-वैचारिक वाहक कथा मासिक हंस बना। हंस के संपादक राजेंद्र यादव (28 अगस्त, 1929 – 28 अक्टूबर, 2013) स्वयं हिन्दी के अग्रणी कथाकार थे। उनके वैचारिक लेखन व संपादीकीय कर्म में भी तर्क और विचार के नयेपन की धार होती थी। वे महसूस करते थे कि हिन्दी में जिस प्रकार का साहित्य उन दिनों प्रशंसा पा रहा था, उसका कोई गहरा परिवर्तनमूलक प्रभाव सम्भव नहीं था। उन्होंने दलित और स्त्री साहित्य पर अपनी पत्रिका के माध्यम से विमर्श करना और करवाना शुरू किया तथा आजीवन इन्हें साहित्य की मुख्यधारा बनाने का प्रयास करते रहे। ‘हंस’ द्वारा शुरू किये गये दलित साहित्य विमर्श का आरम्भ में जो स्वरूप था, उसमें मुख्य रूप से अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूचित जाति के लेखकों का योगदान था। राजेंद्र यादव के कई आरंभिक संपादकीय लेखों में इसके इस स्वरूप की झलक मिलती है। लेकिन बाद के वर्षों में इसका स्वरूप संकुचित किया जाता रहा और दलित साहित्य से स्वयं राजेंद्र जी का आशय भी सिर्फ उन जातियों द्वारा लिखे गये साहित्य से होने लगा, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत रखा गया है।

जबकि लगभग एक सदी पूर्व महाराष्ट्र में जोतिबा फुले शूद्र-अतिशूद्र व स्त्री (आज के ओबीसी, अनुसूचित जाति व सभी समुदायों की स्त्रियां ) के समेकित संघर्ष का उदाहरण रख चुके थे। उनकी ही दिशा में आगे बढ़ते हुए डाॅ. भीमराव आम्बेडकर ने सभी वंचित तबकों के उत्थान के लिए भारतीय इतिहास का सबसे सफल संघर्ष किया था।

इसी तरह, दक्षिण भारत में सभी ब्राह्मणेत्तर समुदायों को साथ लेकर चलने वाली पेरियार ई.वी रामास्वामी नायकर की विचारधारा की सफलता का भी दृष्टांत मौजूद है। महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन का जन्म मुख्य रूप से महार जाति के बीच से हुआ। लेकिन उसने सभी वंचित तबकों की मुक्ति का व्यापक दृष्टिकोण रखा। इस दलित पैंथर से जिस दलित साहित्य की अवधारणा का जन्म हुआ, वह दलित-पिछड़े कवियों-लेखकों का साझा मोर्चा था। लेकिन हिंदी में आकर यह एक विचित्र आत्मनाशी प्रवृति का शिकार हो गया।

इसी तरह, दक्षिण भारत में सभी ब्राह्मणेत्तर समुदायों को साथ लेकर चलने वाली पेरियार ई.वी रामास्वामी नायकर की विचारधारा की सफलता का भी दृष्टांत मौजूद है। महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन का जन्म मुख्य रूप से महार जाति के बीच से हुआ। लेकिन उसने सभी वंचित तबकों की मुक्ति का व्यापक दृष्टिकोण रखा। इस दलित पैंथर से जिस दलित साहित्य की अवधारणा का जन्म हुआ, वह दलित-पिछड़े कवियों-लेखकों का साझा मोर्चा था। लेकिन हिंदी में आकर यह एक विचित्र आत्मनाशी प्रवृति का शिकार हो गया।

महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ही नहीं, हिन्दी पट्टी में भी जो ब्राह्मणवाद विरोधी सामाजिक, साहित्यिक व आध्यात्मिक आन्दोलन रहे हैं, वह पिछड़ों और दलितों के साझा ही रहे हैं। इस क्रम में गौतम बुद्ध के महान आध्यात्मिक आन्दोलनों को कैसे भूला जा सकता है, जिनका सूत्र वाक्य ही था-‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।’ उपरोक्त सभी आंदोलन जाति के बंधनों से मुक्त और व्यापक मानवीय मूल्यों वाले थे।

इन तथ्यों के मौजूद होने के बावजूद शायद ही किसी ने हंस के वैचारिक संकुचन पर सवाल उठाया हो। उस पर जो सवाल उठे, वे उन विरोधियों की ओर से थे, जो अभिजन साहित्य के पक्षधर थे। उन सवालों में विमर्श का आग्रह नहीं, बल्कि सिर्फ विरोध रहता था, जिनका मकसद होता था कि सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के साहित्य की अवधारणा को ही खारिज कर दिया जाए। वह दौर साहित्य की दुनिया के लिए कुछ-कुछ ऐसा ही था, जैसे एक तरफ ‘देशद्रोही‘ हों और दूसरी ओर स्वघोषित देशभक्त।

बहरहाल, मार्क्सवाद की दुहाई देने वाले प्रतिगामियों को अंगूठा दिखाने के बाद हंस द्वारा शुरू की गयी उतावली बहसों ने भी साहित्येतिहास के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को दबा दिया। इसके नतीजों पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल पिछली सदी के हिन्दी साहित्येतिहास के ‘बहुजन पक्ष’ को समझने के लिए प्रसिद्ध दलित चिंतक व शोधकर्ता कंवल भारती का एक उद्धरण यहाँ दे देना प्रासंगिक होगा।

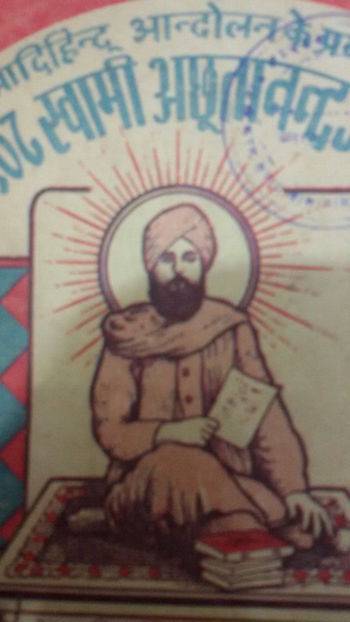

भारती बताते हैं कि- ‘‘हिन्दी प्रदेश में स्वामी अछूतानंद (1879-1933) का आदि हिन्दू सभा आन्दोलन दलित-पिछड़ी जातियों के नवजागरण का आन्दोलन था, जिसके मूल में ‘मूल निवासी भारतीयों’ का दर्शन था। अपने ग्रन्थ ‘आदिखण्ड काव्य’ की अन्तिम पंक्तियों में अछूतानंद जी ने लिखा था-‘जो आजाद होन तुम चाहो, तो अब छांट देउ सब छूत, आदिवंश मिल जोर लगाओ, पन्द्रह कोटि सछूत-अछूत’। इसमें ‘सछूत’ शूद्र हैं। इस आन्दोलन में दलित-पिछड़े सभी शामिल थे। यह बहुजन की अवधारणा थी।..किन्तु बाद में, 1927 के अन्त में, बकौल चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु ‘कुछ स्वार्थी लोगों ने आदि हिन्दू सभा को संकुचित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लखनउ में मूल भारतवासी समाज की स्थापना हुई‘।…आदि हिन्दू आन्दोलन के संकुचित हो जाने के बाद मूल भारतवासी समाज ने दलित-पिछड़े वर्गों में जागरण और एकता लाने का काम शुरु किया था। आगे चलकर चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु ने इसी वैचारिकी को बहुजन वैचारिकी का नाम दिया। उन्होंने बहुजन-कल्याण-माला के अन्तर्गत बहुजन साहित्य के प्रकाशन का बीड़ा उठाया।.. चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु ने दलित-शूद्र साहित्य को बहुजन साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया था, यह उस दौर की मांग भी थी। किन्तु अस्सी के दशक में हिन्दी में दलित साहित्य के नामकरण के पीछे की क्या परिस्थितियां थीं, इस पर जरूर शोधकार्य होना चाहिए।’’ (देखें, कंवल भारती से संजीव चंदन की बातचीत, ‘फारवर्ड प्रेस’, मई, 2015 )

पिछड़े-दलितों के सांझा संघर्ष के उपरोक्त इतिहास के विपरीत ‘हंस’ के माध्यम से जो ‘दलित साहित्य’ नामक वैचारिकी विकसित की गई, वह एकांगी और अपूर्ण थी। यद्यपि इस ‘दलित साहित्य’ की उपलब्धियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन जितना वह हो सकता था, उसकी अपेक्षा बहुत कम शक्तिशाली साबित हुआ। एक हाशियाकृत विमर्श भर बने रहना इसकी अनिवार्य परिणति थी। अपने एकांगीपन के कारण न वह साहित्य की ‘मुख्यधारा’ बनने का दावा कर सकता है, न ही हिन्दी साहित्य की कथित मुख्यधारा में अपादमस्तक भरे ब्राह्मणवादी मूल्यों को, उसके सौंदर्यविधानों को वास्तविक चुनौती दे सकता है।

अनुसूचित जाति साहित्य के रूप में दलित साहित्य को संकुचित कर दिये जाने के कारण ब्राह्मणवाद और मनुवाद पर सशक्त साहित्यिक प्रहार करने वाले अन्य अद्विज तबकों के ओजस्वी लेखकों के साहित्य का मूल्यांकन तो बाधित हुआ ही, साहित्येतिहास के पन्नों से उन लेखकों की खोज भी रूक गई, जो दलित साहित्य की इस संकीर्ण अवधारणा के माकूल नहीं थे। यह सही है कि अनुसूचित जाति के लोगों के पास हृदयविदारक अनुभव हैं जो उनके साहित्य को एक मौलिक पहचान देते हैं। लेकिन इसी प्रकार ओबीसी और आदिवासी समुदाय के साहित्य की भी अपनी विशिष्टतएं हैं। (देखें, राजेंद्र प्रसाद सिंह, हरिनाराण ठाकुर, अश्विनी कुमार पंकज और गंगासहाय मीणा के तत्संबंधी लेख, फारवर्ड प्रेस द्वारा शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना‘ में)

इनकी उपेक्षा का परिणाम यह हुआ कि जिस अवधारणा का विकास अभिजन अथवा द्विज साहित्य के बरक्स बहुजन साहित्य के रूप में होना चाहिए था, वह तो नहीं ही हुआ, ‘हंस’ ने उसकी धारा एक नये कुनबावाद की ओर मोड दी।

मैंने एक बार इन सवालों को लेकर राजेंद्र जी से भी लंबी बातचीत की थी (देखें, राजेंद्र यादव से प्रमोद रंजन व आयवन कोस्का की बातचीत, फारवर्ड प्रेस, सितंबर, 2011)। राजेंद्र यादव का मानना था कि ‘’दलित साहित्य के अतिरिक्त जो कुछ भी है, वह ब्राह्मणवादी साहित्य है’’। मेरा कहना था कि अगर एक ओर ब्राह्मणवादी साहित्य है, दूसरी ओर दलित साहित्य है, और आप दलित साहित्य को सिर्फ अनुसूचित जाति का साहित्य कहते हैं, तो अन्य शूद्रों के साहित्य को क्या कहेंगे? इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं था। उस साक्षात्कार में मैंने राजेंद्र जी से पूछा कि अगर सारा गैर-दलित साहित्य ब्राह्मणवादी है ‘‘तो फिर मैला आंचल क्या है?’’ इस प्रश्न में मेरा इशारा इस महान उपन्यास के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु की जाति की ओर भी था, जो अनुसूचित जाति में नहीं पैदा हुए थे। राजेंद्र यादव मेरे इस सवाल से बुरी तरह चौंके। उनका उत्तर शब्दशः यह था – ‘‘क्या! सवाल यह नहीं है कि ब्राह्मणवाद सीधा दिखाई दे। लेकिन उसी फ्रेमवर्क में है’’। हम सब जानते हैं कि राजेंद्र यादव रेणु के साहित्य को सम्मान की निगाह से देखते थे तथा उनके द्वारा ‘मैला आंचल’ जैसे परिवर्तनकामी साहित्य को ब्राह्मणवादी फ्रेम में कह डालना महज उस सवाल से बचने के लिए था। राजेंद्र यादव के लेखन व वक्तव्यों में ऐसे दर्जनों विरोधाभास मिलते हैं, जिनसे गुजरते हुए महसूस होता है कि उन्हें ‘बहुजन’ अवधारणा ही प्रिय थी तथा वे इसके महत्व को बखूबी समझते थे लेकिन शायद उनके चिन्तन की कुछ सीमाएं थीं और हंस के नियमित प्रकाशन के लिए वे जिस गोलबंदी में रहने के लिए विवश थे, वह भी उन्हें एक सीमा से बाहर नहीं जाने दे सकती थी।

उत्पीड़न का मिथक और वास्तविकता

उपरोक्त्त सवालों पर राजेंद्र जी के उत्तर दे देने अथवा निरूत्तर हो जाने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या इन सवालों से बच निकलने का कोई भी मार्ग है? अगर साहित्यिक विमर्शों को फिलहाल दरकिनार भी कर दें और प्रतिगामी मूल्यों से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर संघर्ष की बात करें तो क्या हम सिर्फ अनुसूचित जाति की बात करके संपूर्ण अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजातियों व अन्य सहयोगी हो सकने वाली ताकतों को ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व के सुगम चारे के रूप में नहीं छोड़ रहे होते हैं?

कुछ ‘प्रगतिशील’ आलोचक यह दावा भी करते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों का उत्पीड़क रहा है, इसलिए उनके बीच किसी भी स्तर पर एका नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार के उत्पीड़न का सर्वेक्षण उन्होंने किस एजेंसी से करवाया होता है लेकिन आश्चर्य तब होता है जब यही लोग ‘प्रगतिशील द्विज’ और अनुसूचित जाति के गठजोड़ की वकालत करते हैं। क्या प्रगतिशील सिर्फ द्विज ही होते हैं?

वास्तव में उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने इस प्रसंग में अपने देश की सामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था के बारे कभी स्वयं विचार किया है, या किन्हीं और शक्तियों के प्रभाव में अपना विचार बनाते रहे हैं? आंकड़े तो यही बताते हैं कि उत्पीड़न के अधिकांश मामले द्विज-ब्राह्मणवादी ताकतों की ओर से इन दोनों वंचित तबकों पर होते हैं। हरियाणा के जाटों द्वारा भी जिन निचली जातियों पर हिंसक वारदातें की जाती हैं, उनमें अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, दोनों से सम्बन्धित जातियां होती हैं। कुछ राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल यादव और कुर्मी जाति को अनुसूचित जातियों का उत्पीड़क कहा जाता है, और यह सीमित अर्थों में सही भी हो सकता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रणवीर सेना सरीखी ताकतों के हमले में यादव और कुर्मी जाति पर भी कहर बरपता है। इनके सैंकड़ों लोग इन हमलों में मारे जाते रहे हैं।

दलितों और पिछड़ों को एक दूसरे के विरूद्ध खड़ा करने वाले ‘प्रगतिशीलों’ से यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि कोई स्थिर सामाजिक समूह हैं?

मंडल कमीशन ने 1980 में जो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, उसमें 3,743 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में चिन्हित किया था। आज सरकारी स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की संख्या 5000 को पार कर चुकी है। इन वर्षों में अनेक पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में भी शामिल किया गया है। इसी तरह पूर्व की अनेक अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां भी ओबीसी में शामिल होती रही हैं। यह फेरफार निरंतर चलता रहता है।

कौन सी जाति, किस समूह में : एक उदाहरण चार्ट

(अनेक जातियां एक राज्य में भी एक से अधिक सूचियों में है)

| जाति | अन्य पिछडा वर्ग | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति |

|---|---|---|---|

| भंगी, वाल्मिकी | कश्मीर, आंध्रप्रदेश तमिलनाडू | पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आदि | उन सभी जगहों पर एससी, जहां एसटी अथवा ओबीसी सूची में नहीं है |

| धोबी | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश आदि | हम पेशा और समान सांस्कृतिक विरासत वाली अनेक जातियां | बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडू, उडीसा, मध्यप्रदेश |

| मोची | छत्तीगढ व मध्यप्रदेश | हम पेशा और समान सांस्कृतिक विरासत वाली अनेक जातियां | उन सभी जगहों पर एससी, जहां एसटी अथवा ओबीसी सूची में नहीं हैं |

| चमार | असम | हमपेशा और समान सांस्कृतिक विरासत वाली अनेक जातियां | उन सभी जगहों पर एससी, जहां एसटी अथवा ओबीसी सूची में नहीं हैं |

| लोहार | बिहार,असम, कश्मीर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आदि | उडीसा व पश्चिम बंगाल | हिमाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में |

| चारण | गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि | गुजरात के कुछ इलाकों में | गुजरात के कुछ अन्य इलाकों में |

| कुनबी | कर्नाटक, मध्यप्रदेश, दमन, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र आदि | - | कर्नाटक, मध्यप्रदेश, दमन, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र आदि |

| पासी | असम, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश | - | बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आदि |

| दुसाध, पासवान | असम | - | असम के अतिरिक्त सभी राज्यों में |

| सभी दलित मुसलमान और ईसाई जातियां | सभी जगह गैर हिंदू दलित अन्य पिछडा वर्ग में हैं - | - | - |

| सभी घूमंतू जातियां | अधिकांश घुमंतू जातियों ओबीसी सूची में हैं | कुछ जगहों पर | अनुसूचित जाति में भी नगण्य |

यह भी ध्यान दें कि इस विशालकाय ओबीसी समूह का अधिकांश हिस्सा बढ़ई, लोहार, सैनी, चौरसिया, पंसारी, पिंजारा, धुनिया, नाई, जुलाहा, तांती, भिश्ती, ढोली, कमरिया, कसेरा, कुम्हार, नोनिया, माली, भडभूंजा, बिन्द, बाजीगर, कबाड़ी, केवट, कलवार, कानू, दर्जी, कहार, राइन, तम्बोली, चूड़ीहारा, चिड़िमार, भटियारा सरीखी जातियों से बना है। क्या इन जातियों का नाम ही इनकी सामाजिक स्थिति को समझने के लिए काफी नहीं है?

अनुसूचित जातियों ने अगर समाज से बहिष्कृत होने की पीड़ा झेली है तो अन्य पिछडा वर्ग के तहत आने वाले शूद्रों ने द्विजों-सामंतों द्वारा दी जाने वाली भयावह सामाजिक प्रताडना को भोगा है।

इन जातियों का सामाजिक-सांस्कृतिक आधार पर स्पष्ट बंटवारा कर अध्ययन करना न उचित है, न ही तर्क संगत। यही बात इनके साहित्य पर भी लागू होती है। एक जाति, जो किसी राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में है, वह किसी दूसरे राज्य में ओबीसी की सूची में है तो तीसरे राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में है। यहां तक कि कई राज्यों में तो एक ही जाति एक क्षेत्र में अनुसूचित जाति की सूची में है तो दूसरे क्षेत्र में ओबीसी की सूची में है। मसलन, मध्यप्रदेश के लिए बनायी गयी सूची में धोबी जाति भोपाल, रायसेन और सिहोर जिले में अनुसूचित जाति की सूची में है जबकि शेष मध्यप्रदेश में अन्य पिछडा वर्ग की सूची में है। खटिक, मदारी, नामशूद्र, पासी, दुसाध, मांझी, तांती, धुनिया, नाई, जुलाहा आदि सैंकडों जातियां हैं, जो कहीं अनुसूचित जाति तो कहीं ओबीसी तो कहीं अनुसूचित जनजाति के रूप सूचीबद्ध हैं। (देखें, उपरोक्त चार्ट) क्या एक जगह जो जाति अनुसूचित जाति में है शामिल है, उसमें पैदा होने वाले लेखक के साहित्य को हम दलित साहित्य कहेंगे और अगर दूसरी जगह वही जाति ओबीसी सूची में हैं तो उसके साहित्य को गैर-दलित साहित्य? साहित्य-संस्कृति को देखने का यह एक बेहद बचकाना नजरिया है।

इसी तरह सामाजिक रूप से सछूत -अछूत का विभाजन भी बहुत कठिन है। द्विजों-ब्राह्मणों के लिए तो प्रायः सभी बहुजन जातियां अछूत रही हैं। आज शहरों में कर्मकांडी द्विजों के घरों तक इनके कथित मलाईदार तबके की पहुंच होने लगी है। लेकिन आप पाएंगे कि वहां उनकी काॅफी के लिए अलग प्लेट और कप है। इसमें वे दलित और ओबीसी का विभाजन नहीं करते!

वस्तुतः दलित-पिछडों के दुखों के सांझेपन को तोडने के लिए कुछ मिथकों की निर्मिति इसलिए की जाती है ताकि वास्तविक उत्पीड़क समूहों से ध्यान हटाया जा सके और बहुजनों की सांझी सांस्कृतिक व सामाजिक विरासत को खंडित किया सके। इसमें मुख्य रूप से द्विज बुद्धिजीवियों की भूमिका रही है, ताकि वे अपनी साहित्यिक-बौद्धिक अग्रगामिता सुरक्षित रख सकेें। यही कारण है कि वे इस पर बहुत बल देते हैं।

वे इस पर बात करते हुए जताने की कोशिश करते हैं, जैसे शेष भारतीय समाज में जाति आधारित द्वंद्व और विभेद खत्म हो गया हो और सिर्फ दलित-ओबीसी के बीच ही यह बचा हो। क्या यह ब्राह़मणों और राजपूतों के बीच नहीं है? क्या यह यादवों और कुर्मियों के बीच नहीं है? क्या यह चमार और वाल्मीकियों के बीच नहीं है?

जाति आधारित ये सभी झगडे उसी जाति व्यवस्था द्वारा सृजित किये जाते हैं, जिसका वास्तविक लाभुक सिर्फ द्विज तबका रहा है। मुक्ति का रास्ता यही है कि इसके सर्जकों और लाभुकों की पहचान की जाए तथा उनके जीवन-मूल्यों को ठुकरा दिया जाए।

साहित्य की संपूर्णता के मायने

हिन्दी साहित्य के इतिहास को आज प्रायः दो दृष्टिकोणों से देखा जाता है। एक खेमा उन कलावादियों और द्विज मार्क्सवादियों का है (इस मसले पर दोनों लगभग एकमत ही हैं), जो इतिहास लेखन को रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा द्वारा दी गई दिशा में ही आगे बढ़ाने का आग्रही है, जबकि दूसरा खेमा हंसवादी लेखकों का है, जो अपने एकांगीपन को विभिन्न प्रकार के पर्दों में ढंकने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं। पहला खेमा कहता है कि साहित्य को ‘संपूर्णता’ में देखना चाहिए तथा लेखक की सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। इस पंरपरा के आलोचकों द्वारा किये जाने वाले कथित ‘संपूर्णता’ के आग्रह में एक खास तबके के साहित्य और संस्कृति की श्रेष्ठता और वर्चस्व का प्रछन्न का आग्रह होता है।

रामचंद्र शुक्ल हिंदी के ब्राह़मणवादी इतिहास लेखन के प्रतीक पुरूष रहे हैं जबकि रामविलास शर्मा आजीवन मार्क्सवाद के संस्कृति व साहित्य सम्बन्धी चिन्तन को भारतीयकरण के नाम पर द्विज परम्पराओं के अनुरूप ढ़ालने की कोशिश करते रहे। न उन्होंने, न ही उनके अनुगामी आलोचकों ने कभी ध्यान देने की जरूरत समझी कि भारतीय सर्वहाराओं की अपनी समृद्ध संस्कृति व परम्पराएं हैं और अपना विपुल साहित्य भी है। उन्होंने बहुजन-श्रमण संस्कृति और साहित्य की निर्मम उपेक्षा की तथा उसके पदचिन्हों को धूमिल करने में ही योगदान किया।

अब होना यह चाहिए कि मनुवादी मूल्यों को खारिज करने वाला समतावादी साहित्य हिन्दी की मुख्यधारा बने। इस मुख्यधारा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूहों के पसमांदा वर्ग तथा सभी स्त्रियों का साहित्य शामिल हो। यह तभी सम्भव है जब द्विज साहित्य बन चुके ‘प्रगतिशील साहित्य‘ और अनुसूचित जाति साहित्य बन चुके दलित साहित्य का विस्तार और विकास पुनः ‘बहुजन साहित्य’ के रूप में होना आरंभ होे। सिद्धों, नाथपंथियों, संतों से लेकर आधुनिक साहित्य के इतिहास में इनके सांझेपन के आधार मौजूद हैं। इसकी एक झलक आप बिहार के एक सुदूर इलाके में रह रहे भाषाशास्त्री राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताब ‘हिंदी साहित्य का सबाल्र्टन इतिहास‘ में देख सकते हैं ( गौतम बुक सेंटर, 2009)। सिर्फ आवश्यकता है उन्हें व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करने की।

बहुजन साहित्य की अवधारणा का पैमाना लेखक का कुल लेखकीय-वैचारिक अवदान है। इसलिए द्विज समुदाय से आने वाले ऐसे लेखकों के लिए भी इसमें स्थान है, जिनकी दृढ पक्षधरता इन वंचित तबकों के प्रति हो। जैसा कि हम फारवर्ड प्रेस में कहते आए हैं कि यह अवधारणा उस विशाल छतरी की तरह है, जिसके अंतर्गत मौजूदा दलित साहित्य भी है, आदिवासी साहित्य भी और स्त्री साहित्य भी; लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसके साथ ही ओबीसी, पसमांदा और घूमंतू जातियों के साहित्य भी स्वतंत्र रूप सामने आएं तथा उनकी विशिष्टताओं के साथ-साथ उनके सांझे मूल्यों, सौंदर्य विधानों का समेकित आलोचनात्मक मूल्यांकन भी हो। साहित्य की यही बहुजन अवधारणा अभिजन साहित्य को हाशियाकृत करने में सक्षम होगी।

यह तभी संभव होगा जब साहित्येतिहास में बिखरे हुए बहुजन साहित्य के सूत्रों को विस्तृत गहनता से रेखांकित किया जाए। जो लोग ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हे सर्वस्वीकृति के दवाब को ठुकराना होगा और ‘अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे‘।

****

फारवर्ड प्रेस के प्रिंट संस्करण के पिछले सात वर्षों की यात्रा में यह खतरा हम उठाते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारे प्रिंट संस्करण की अंतिम साहित्य वार्षिकी है। अगले अंक – जून, 2016 – के बाद प्रिंट संस्करण का प्रकाशन स्थगित हो जाएगा। लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि फारवर्ड प्रेस के वेब संस्करण में, और हमारे द्वारा प्रकाशित की जाने वाली किताबों में भी, हम इस खतरे को उठाते रहेंगे।

अंतिम प्रिंट अंक में हम फारवर्ड प्रेस की पत्रकारिता के बारे में आपके विचार प्रकाशित करना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि इन वर्षों में पत्रिका ने व्यक्तिगत रूप से आपको, समाज को कुछ नया, कुछ मूल्यवान दिया है, तो अपना मत हमें लिख कर ईमेल से यथाशीघ्र भेज दें। आप हमें अपने विचार हिंदी अथवा अंग्रेजी – किसी भी एक भाषा में भेज सकते हैं।

हां, पत्रिका के प्रिंट संस्करण के स्थगित होने से पूर्व फारवर्ड प्रेस द्वारा प्रकाश्य किताबों की अग्रिम बुकिंग करवा लेना न भूलें।

बहुजन साहित्य से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें “फॉरवर्ड प्रेस बुक्स’ की किताब ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ (हिंदी संस्करण). अमेजन से घर बैठे मंगवाएं . http://www.amazon.in/dp/