दूसरे देशों की तुलना में भारतीय महिलायें कम से कम एक मामले में भाग्यशाली रहीं हैं और वह यह कि उन्हें आजादी के बाद ही पुरुषों की तरह मत देने और चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त हो गया। मतदाता के रूप में पुरुषों के समान सीमित अधिकार तो उन्हें 1935 में ही हासिल हो गए थे। दुनिया के दूसरे देशों की तरह, उन्हें इसके लिए लम्बा संघर्ष नहीं करना पड़ा। पश्चिमी देशों में मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट द्वारा 1792 में स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग सबसे पहले उठाई गयी थी। तब से इस अधिकार के लिए जो कठिन और व्यापक संघर्ष शुरू हुआ, उसे 20वीं शताब्दी में सफलता हासिल हो सकी। कई देशों में तो आज भी महिलायें इस अधिकार से वंचित हैं।

ऐसा भी नहीं है कि समान मताधिकार, भारतीय महिलाओं को थाली में सजा कर दे दिया गया हो। भारत का शासन चलाने के लिए नए अधिनियम को लागू करने की पूर्वसंध्या पर ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन भारत मंत्री ईएस मांटेग्यु 1917 में भारत आये। उस दौरान, 1 दिसंबर, 1917 को पांच महिलाओं का एक शिष्टमंडल उनसे मद्रास में मिला और महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग रखी। मांटेग्यु चेम्सफोर्ड सुझावों में यद्यपि मताधिकार को और विस्तृत करने का सुझाव भी शामिल था, लेकिन इसमें महिलाओं का कोई उल्लेख नहीं था। 1918 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया। 1991 में जब ‘द गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया बिल’ पेश हुआ तब एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और हिराबाई ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाने की वकालत की। लेकिन इस मसले को चुनी हुई सरकारों पर छोड़ दिया गया। त्रावणकोर और मद्रास पहले और दूसरे ऐसे राज्य थे, जिन्होंने क्रमश: 1920 और 1921 में महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया। यह अधिकार केवल पढ़ी-लिखी महिलाओं को दिया गया था। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी यह सिलसिला शुरु हुआ। 1931-32 में लार्ड लोथियन समिति ने महिलाओं को मताधिकार देने के लिए जो दो शर्ते निर्धारित कीं, वे बहुत भेदमूलक थीं। एक तो किसी भी भाषा में पढ़-लिख सकने वाली महिलाओं को मताधिकार देना प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा, उन्हें किसी की पत्नी होना भी अनिवार्य कर दिया गया। यानी, विधवायें या किसी कारण से विवाह न करने वाली महिलायें मताधिकार से वंचित रखीं गयीं।

ऐसा भी नहीं है कि समान मताधिकार, भारतीय महिलाओं को थाली में सजा कर दे दिया गया हो। भारत का शासन चलाने के लिए नए अधिनियम को लागू करने की पूर्वसंध्या पर ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन भारत मंत्री ईएस मांटेग्यु 1917 में भारत आये। उस दौरान, 1 दिसंबर, 1917 को पांच महिलाओं का एक शिष्टमंडल उनसे मद्रास में मिला और महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग रखी। मांटेग्यु चेम्सफोर्ड सुझावों में यद्यपि मताधिकार को और विस्तृत करने का सुझाव भी शामिल था, लेकिन इसमें महिलाओं का कोई उल्लेख नहीं था। 1918 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया। 1991 में जब ‘द गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया बिल’ पेश हुआ तब एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और हिराबाई ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए जाने की वकालत की। लेकिन इस मसले को चुनी हुई सरकारों पर छोड़ दिया गया। त्रावणकोर और मद्रास पहले और दूसरे ऐसे राज्य थे, जिन्होंने क्रमश: 1920 और 1921 में महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया। यह अधिकार केवल पढ़ी-लिखी महिलाओं को दिया गया था। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी यह सिलसिला शुरु हुआ। 1931-32 में लार्ड लोथियन समिति ने महिलाओं को मताधिकार देने के लिए जो दो शर्ते निर्धारित कीं, वे बहुत भेदमूलक थीं। एक तो किसी भी भाषा में पढ़-लिख सकने वाली महिलाओं को मताधिकार देना प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा, उन्हें किसी की पत्नी होना भी अनिवार्य कर दिया गया। यानी, विधवायें या किसी कारण से विवाह न करने वाली महिलायें मताधिकार से वंचित रखीं गयीं।

प्रतिनिधित्व की कठिन डगर

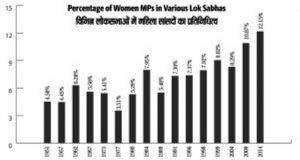

परन्तु मताधिकार प्राप्त हो जाने मात्र से महिलाओं का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उसका दूसरा चरण था राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संघर्ष। राजनीतिक पार्टियों द्वारा टिकट देने से लेकर उनके जिताकर लाने तक में पितृसत्तात्मक समाज और सत्ता की अरूचि स्पष्ट दिखती है। यही कारण है कि आजादी के बाद पहली लोकसभा (1952) से लेकर अब तक संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा तो है लेकिन अत्यंत धीमी गति से और यह आज भी बहुत कम है। 1952 में जहां संसद में 4.50 प्रतिशत महिलाएं थीं वहीं 2014 में यह प्रतिशत 12.15 प्रतिशत ही हो सका। हालांकि इस बीच विभिन्न कारकों के चलते, सार्वजनिक जीवन में महिलओं की सक्रियता गुणात्मक रूप से बढ़ी।

इस सक्रियता का ही नतीजा था कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संसद में कम से कम 33 प्रतिशत करने के लिए महिला आरक्षण बिल की योजना बनी। इस बिल का नाम लेते ही आज एक तस्वीर सबसे पहले जेहन में आती है – भाजपा नेता सुषमा स्वराज और सीपीएम की कद्दावर नेता वृंदा करात की प्रसन्न मुद्रा में हाथों में हाथ डाले हुए तस्वीर।

सुषमा स्वराज की पार्टी आज सत्ता में है। नई संसद के कई सत्र आये और चले गए लेकिन महिला आरक्षण बिल की कोई चर्चा नहीं हुई, यद्यपि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इस बिल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी और इस सरकार के बनते ही सुषमा स्वराज ने महिला आरक्षण बिल को सरकार की प्राथमिकता बताई थी। यह सुखद है कि 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व, 15वीं लोकसभा के 10.86 प्रतिशत से बढ़कर 12.15 प्रतिशत हो गया है। और पहली बार सरकार में छह महिलायें महत्वपूर्ण मंत्रालय सम्हाल रहीं हैं। फिर क्या कारण है कि नई सरकार के दो साल बीत जाने के बाद भी इस बिल की सुध लेने वाला कोई नहीं है? जबकि लोकसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त है और विपक्षी दल भी इसके प्रति प्रतिबद्धता जता चुके हैं।

क्या मुलायम सिंह यादव या लालू यादव इस बिल को लटकाए रखे जाने का कारण है? नहीं। यह उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रतिशत के हिसाब से मुलायम सिंह यादव के दल ने ममता बनर्जी के दल के बाद, दूसरे नम्बर पर सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार उतारे थे, जबकि संख्या के हिसाब से आम आदमी पार्टी ने 39 महिला उम्मीदवार उतार कर दोनों बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया था। सत्ताधारी भाजपा ने केवल 20 महिला उम्मीदवार उतारे थे। इन आंकड़ों से महिला आरक्षण के प्रति मुख्यत: पुरुष वर्चस्व वाले भारतीय राजनीतिक दलों की नियत का अन्दाजा लगाया जा सकता है। चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए सीपीएम ने जिन कारणों को चिह्नित किया, उनमें से एक था कम महिला उम्मीदवारों को अवसर देना और इस मामले में उसने ‘बुर्जुआ पार्टियों’ को अपने से बेहतर पाया।

यूं टलता गया महिला आरक्षण बिल

1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिये पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद हुए 1996 के लोकसभा चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों ने संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अपने चुनावी घोषणापत्रों में रखा। तत्कालीन यूनाइटेड फ्रंट के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार ने सबसे पहले महिला आरक्षण बिल को 4 सितम्बर, 1996 को लोकसभा में पेश किया। इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया, जिसने 9 दिसंबर, 1996 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता के चलते इसे 11वीं लोकसभा में दुबारा पेश नहीं किया जा सका। इसे दुबारा पेश किया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 12वीं लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे चार बार लोकसभा में पेश किया और हर बार हंगामे के बाद ‘सर्वसम्मति निर्मित’ करने के नाम पर इसे टाल दिया गया। कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भी इसे दो बार संसद में पेश किया। मार्च 2010 में राज्यसभा ने इस बिल को पारित भी कर दिया, लेकिन उसके बाद चार साल (15वीं लोकसभा के भंग होने तक) तक यह बिल लोकसभा में नहीं लाया जा सका।

आरक्षण के भीतर आरक्षण

लगभग सभी पार्टियों की सैद्धांतिक सहमति के बावजूद उनका पुरुष नेतृत्व महिलाओं के लिए जगह खाली करने को तैयार नहीं है। अन्यथा, पिछले 20 सालों से यह बिल सर्व सम्मति की तलाश में लटका नहीं रहता। जहां सीपीएम जैसी पार्टीयां महिलाओं को टिकट देने के मामले में ‘बुर्जुआ पार्टियों’ को अपने से बेहतर पा रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढाँचे में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। इस बिल के न पास होने का ठीकरा अस्मितावादी पार्टियों और राजनेताओं पर फोड़ा जा रहा है। यह सच है कि जब-जब बिल संसद में लाया गया, तब-तब अस्मितावादी पार्टियों और उनके नेताओं ने अलग-अलग राग अलापा। फिर भी, शरद यादव के ‘परकटी महिलाओं’ वाले पुरुषवादी मानसिकता से लबरेज जुमले को नजरअंदाज करते हुए देखना यह चाहिए कि क्या इन नेताओं द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं की ‘जायज प्रतिनिधित्व’ के मुद्दे पर वर्तमान महिला बिल का विरोध, क्या सर्वथा ‘महिला-विरोधी’ स्टैंड है? ये पार्टियां और नेता सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग करते रहे हैं। गत 12 दिसंबर, 2015 को नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन वीमेन और स्त्रीकाल द्वारा महिला आरक्षण पर नई दिल्ली में आयोजित राउंड टेबल में दलित स्त्रीवादी विचारक और ‘राष्ट्रीय दलित आन्दोलन’ की संयोजक रजनी तिलक आदि ने स्पष्ट किया कि ‘उनका एक प्रतिनिधिमंडल लालू प्रसाद आदि नेताओं से ‘महिला आरक्षण बिल में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण के लिए मिलने गया और इस तरह इन नेताओं की आवाज दलित-बहुजन स्त्रियों की आवाज है।’ उन्होंने दावा किया कि बहुजन नेताओं द्वारा कोटा के भीतर कोटा की मांग वास्तव में दलित-बहुजन स्त्रियों द्वारा उठाई गई मांग का ही विस्तार है

अलग-अलग फ़ॉर्मूले

पिछले 20 सालों की राजनीतिक कवायद के दौरान महिला आरक्षण को लेकर कई फ़ॉर्मूले भी सामने आये। इनमें एक फ़ॉर्मूला है पार्टियों के द्वारा टिकट बंटवारे में 33 प्रतिशत आरक्षण का, जिसे अनुपयोगी मानने वालों का तर्क है कि ऐसे में पुरुष-प्रधान पार्टियां न जीती जा सकने वाली सीटें महिलाओं को दे देंगी। एक वर्ग पार्टियों के संगठनात्मक ढांचें में आरक्षण की मांग कर रहा है, जो कि पार्टियों के अपने संविधान में परिवर्तन के जरिये सुनिश्चित किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पहल भी की है लेकिन प्रतिनधित्व का इस तरीके की सफलता प्राय: पुरुष वर्चस्व वाली पार्टियों की सदिच्छा पर निर्भर करेगा।

आरक्षण का असर

महिलाओं के आरक्षण के प्रसंग में अक्सर यह सवाल किया जाता है कि उनके प्रतिनिधित्व में इजाफे से महिलाओं को क्या लाभ होगा? पहली बात तो यह है कि अधिक प्रतिनधित्व अपने-आप में एक लाभ है। जब ग्राम पंचायतों में पहली बार 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया तब पंचायतों में 43 प्रतिशत महिलाएं चुन कर आईं थीं।

दरअसल, महिलाओं की क्षमता और योग्यता को पुरुष वर्चस्व हमेशा से सन्देह की निगाहों से देखता रहा है और महिलाओं ने जब-जब मौका हासिल किया है (कभी पुरुष उदारता ने उन्हें यह मौका नहीं दिया; या तो उन्होंने यह लड़कर हासिल किया या पितृसत्तात्मक समाज की कमजोरियों ने उन्हें यह अवसर दिया), तब-तब उन्होंने अपने को साबित ही किया है। सन 105 में जब बिहार में देश में पहली बार स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला तो समाज इसके लिए तैयार नहीं था। व्यावहारिक तौर पर महिला जनप्रतिनिधियों के पुरुष अभिभावक ही सत्ता संचालन करने लगे। ‘मुखियापति’ जैसे शब्दों का आविर्भाव हुआ और महिला मुखिया के लिए अश्लील गीत प्रचलन में आये। मेरा भी बिहार में स्वतंत्र पत्रकारिता के दौर में ऐसे दर्जनों मुखियापतियों से साबका पड़ा। लेकिन अवसर ने जल्द ही अपना रंग दिखाना शुरु कर दिया। बिहार के तुरंत बाद 50 प्रतिशत आरक्षण महाराष्ट्र में भी लागू हुआ और मैं इन दो राज्यों के अपने अनुभव और खबरों के आधार पर कह सकता हूं कि महिला जनप्रतिनिधियों ने शुरुआती हिचक के बाद धीरे-धीरे पुरुष अभिभावकों से मुक्ति पानी शुरु कर दी है। महाराष्ट्र के एक जिले की लगभग तीन दर्जन पंचायतों के अध्ययन के आधार पर एक शोध निष्कर्ष सामने आया कि महिला सरपंच (मुखिया) वाले गाँव में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और वे पंचायतों में ज्यादा सक्रिय हुई हैं।

दरअसल, महिलाओं की क्षमता और योग्यता को पुरुष वर्चस्व हमेशा से सन्देह की निगाहों से देखता रहा है और महिलाओं ने जब-जब मौका हासिल किया है (कभी पुरुष उदारता ने उन्हें यह मौका नहीं दिया; या तो उन्होंने यह लड़कर हासिल किया या पितृसत्तात्मक समाज की कमजोरियों ने उन्हें यह अवसर दिया), तब-तब उन्होंने अपने को साबित ही किया है। सन 105 में जब बिहार में देश में पहली बार स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला तो समाज इसके लिए तैयार नहीं था। व्यावहारिक तौर पर महिला जनप्रतिनिधियों के पुरुष अभिभावक ही सत्ता संचालन करने लगे। ‘मुखियापति’ जैसे शब्दों का आविर्भाव हुआ और महिला मुखिया के लिए अश्लील गीत प्रचलन में आये। मेरा भी बिहार में स्वतंत्र पत्रकारिता के दौर में ऐसे दर्जनों मुखियापतियों से साबका पड़ा। लेकिन अवसर ने जल्द ही अपना रंग दिखाना शुरु कर दिया। बिहार के तुरंत बाद 50 प्रतिशत आरक्षण महाराष्ट्र में भी लागू हुआ और मैं इन दो राज्यों के अपने अनुभव और खबरों के आधार पर कह सकता हूं कि महिला जनप्रतिनिधियों ने शुरुआती हिचक के बाद धीरे-धीरे पुरुष अभिभावकों से मुक्ति पानी शुरु कर दी है। महाराष्ट्र के एक जिले की लगभग तीन दर्जन पंचायतों के अध्ययन के आधार पर एक शोध निष्कर्ष सामने आया कि महिला सरपंच (मुखिया) वाले गाँव में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और वे पंचायतों में ज्यादा सक्रिय हुई हैं।

बिहार, 1920 के दशक में महिलाओं को दूसरे प्रदेशों द्वारा दिये जा रहे मताधिकार के प्रति अडियल रुख अपनाता रहा था और 1929 में कई राज्यों के द्वारा पहल किये जाने के बाद, बिहार विधानसभा ने महिलाओं को यह हक़ दिया। वहीं इन दिनों महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सबसे अव्वल पहल लेता हुआ राज्य दिख रहा है। 2005 में देश में यह पहला राज्य बना, जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सेवा सहित विभिन्न नौकरियों में भी यह राज्य महिलाओं को 35 से 50 प्रतिशत आरक्षण दे रहा था, जबकि हाल के दिनों में बिहार कैबिनेट ने सारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

कहाँ हैं रुकावटें

गेंद अब पूर्णत: भाजपा के पाले में है। वह अब मुलायम सिंह यादव या लालू यादव के नाम पर इस बिल को और नहीं टाल सकती। इस लोकसभा में उनकी शक्ति नगण्य है। सवाल यह भी है कि ‘आरक्षण के भीतर आरक्षण’, क्या मुलायम सिंह द्वारा इस बिल को टालने का हथियार भर है। ऐसा नहीं माना जा सकता। मैं मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के नेताओं की स्त्री विरोधी करतूतों और वक्तव्यों का संज्ञान लेते हुए भी ऐसा नहीं न मानने का कारण देख रहा हूँ। यह सही है कि आज भारत में संख्याबल और भागीदारी के अनुपात में ही चुनावों में टिकट बांटे जाते हैं। जाति विशेष की आबादी देखते हुए उम्मीदवार तय होते हैं। इस प्रवृत्ति ने कम से कम इतना सुनिश्चित तो जरूर किया है कि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान न होने के बावजूद, इन जातियों के प्रतिनिधि लोकसभा में बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, जो आज से दो दशक पहले तक नहीं होता था। लेकिन सवाल यह है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण से कौन सा वर्ग भयभीत है और इसके प्रावधान से हर्ज ही क्या है। ‘परकटी और बालकटी’ जैसे जुमलों की निंदा करते हुए इस विडम्बना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि महिला आरक्षण लागू करवाने में असफलता के लिए पुरुष वर्चस्व के अलावा स्त्रीवादी आंदोलनों पर सवर्णवर्चस्व भी सामान रूप से जिम्मेवार है।

यह भी एक बड़ी विडम्बना ही है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर सक्रिय महिलायें, जाति-प्रतिनिधित्व के मसले पर एक राय नहीं हो पाती, वहीं जाति-प्रतिनिधित्व के सवाल पर सहमत लोग महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मसले पर ईमानदार पहल नहीं करते। जबकि प्रतिनिधित्व का मूल लक्ष्य सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से पीछे छूट गए लोगों को प्रतिनिधित्व देना है। बीपी मंडल की सिफारिशें लागू होने के बाद दिल्ली के संभ्रांत गार्गी कालेज की सवर्ण छात्राओं ने उसके विरोधियों का साथ जमकर निभाया। उनके हाथों में एक तख्ती होती थी, जिसपर लिखा होता था ‘हमारे पतियों की नौकरी नहीं छीनो।’ इस तख्ती के मायने आरक्षण-विरोधी तो थे ही, स्त्री-विरोधी भी थे। इन छात्राओं को शायद लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव के अंतर्संबंध की ठीक-ठीक समझ नहीं थी। एक अध्ययन के अनुसार, इस आन्दोलन के तुरन्त बाद छात्रसंघ चुनावों में छात्राओं के साथ जब भेदभाव किया गया तो उनके सवर्ण साथियों की जगह दलित साथियों ने ही उनका साथ दिया।

यह भी एक बड़ी विडम्बना ही है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर सक्रिय महिलायें, जाति-प्रतिनिधित्व के मसले पर एक राय नहीं हो पाती, वहीं जाति-प्रतिनिधित्व के सवाल पर सहमत लोग महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मसले पर ईमानदार पहल नहीं करते। जबकि प्रतिनिधित्व का मूल लक्ष्य सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से पीछे छूट गए लोगों को प्रतिनिधित्व देना है। बीपी मंडल की सिफारिशें लागू होने के बाद दिल्ली के संभ्रांत गार्गी कालेज की सवर्ण छात्राओं ने उसके विरोधियों का साथ जमकर निभाया। उनके हाथों में एक तख्ती होती थी, जिसपर लिखा होता था ‘हमारे पतियों की नौकरी नहीं छीनो।’ इस तख्ती के मायने आरक्षण-विरोधी तो थे ही, स्त्री-विरोधी भी थे। इन छात्राओं को शायद लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव के अंतर्संबंध की ठीक-ठीक समझ नहीं थी। एक अध्ययन के अनुसार, इस आन्दोलन के तुरन्त बाद छात्रसंघ चुनावों में छात्राओं के साथ जब भेदभाव किया गया तो उनके सवर्ण साथियों की जगह दलित साथियों ने ही उनका साथ दिया।

यह विडम्बना ही है कि आरक्षण और प्रतिनधित्व के सबसे बड़े सिद्धांतकारों महात्मा फुले, शाहूजी महाराज, पेरियार और डा. बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रति महिला संगठनों में न तो आदर भाव है और ना ही कृतज्ञता भाव, जबकि इन सभी ने महिलाओं के लिए अभूतपूर्व पहल कीं थीं। डा. आम्बेडकर ने तो महिलाओं के अधिकार के लिए ‘हिन्दू कोड बिल’ पर संघर्ष करते हुए आजाद भारत के पहले मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था। समानता के सिद्धांत में किन्तु-परन्तु के साथ आस्था के कारण ही शायद महिला आरक्षण बिल के मामले में महिला नेताओं और आन्दोलनकारियों ने पिछले 20 सालों में भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की है। और इन्हीं रास्तों से पुरुष-वर्चस्व अपने लिए मार्ग तलाश लेता है। यही कारण है कि राज्यसभा में महिला प्रतिनधित्व का विषय बिल में शामिल नहीं होता है या ‘आरक्षण के भीतर आरक्षण’ के समर्थकों को खलनायक बना कर पुरुष तंत्र इस महत्वपूर्ण बिल को टालता रहता है।

1996 से जारी है लंबा संघर्ष…..

| सितंबर 1996 | महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत और संसद की संयुक्त संसदीय समिति के सुपुर्द |

|---|---|

| नवंबर 1996 | महिला संगठनों द्वारा संयुक्त संसदीय समिति को संयुक्त ज्ञापन |

| मई 1997 | महिला संगठनों द्वारा राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को संयुक्त ज्ञापन |

| जुलाई 1998 | विधेयक को पारित कराने की मांग को लेकर संसद के समक्ष महिलाओं का संयुक्त विरोध प्रदर्शन |

| जुलाई 1998 | राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुव्र्यवहार की निंदा व यह मांग कि विधेयक के प्रावधानों में कोई परिवर्तन न किया जाए |

| अगस्त 1998 | महिला संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिला |

| अगस्त 1998 | विधेयक को चर्चा व पारित करने हेतु सूचिबद्ध किए जाने की मांग को लेकर संसद तक संयुक्त मार्च और धरना |

| नवंबर 1998 | बारहवीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं का संयुक्त घोषणापत्र जिसमें राजनीतिक दलों से इस विधेयक को पारित कराने की मांग की गई |

| दिसंबर 1998 | ''वाईसेस ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ फॉर 33 पर्सेन्ट रिजर्वेशन फॉर विमेन” का दिल्ली में संयुक्त अधिवेशन |

| मार्च 1999 | अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के संयुक्त आयोजन में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई |

| अप्रैल 2000 | मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संयुक्त ज्ञापन जिसमें यह मांग की गई कि विधेयक के विकल्प के रूप में महिलाओं को पार्टियों द्वारा |

| दिसंबर 2000 | लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी से महिलाओं के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर राजनीतिक पार्टियों की उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए उनके द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए जाने पर विरोध व्यक्त किया गया |

| मार्च 2003 | केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री सुषमा स्वराज को संयुक्त ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई कि सर्वदलीय बैठक में वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार करने की बजाए विधेयक पर मतदान कराया जाए |

| अप्रैल 2003 | स्थानीय स्व-शासी संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 73वें व 74वें संविधान संशोधन की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से बिल का समर्थन करने की अपील |

| अप्रैल 2004 | एनडीए सरकार को संसद में पराजित करने की अपील करते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी। इसमें सरकार द्वारा आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर महिलाओं के साथ विश्वासघात को एक कारण बताया गया था |

| मई 2004 | कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी से संयुक्त अपील कि वे न्यूनतम साँझा कार्यक्रम में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाना शामिल करें |

| मई 2005 | संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिल कर विधेयक को चर्चाके लिए प्रस्तुत किये जाने की मांग की |

| मई 2006 | संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एक बार फिल मिल कर विधेयक को प्रस्तुत किये जाने की मांग की |

| मई 2006 | संयुक्त प्रतिनिधिमंडल में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से मिल कर उनसे यह अनुरोध किया कि विधेयक के सम्बन्ध में सकारात्मक पहल करें |

| मई 2008 | सरकार ने विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत किया ताकि वह निरस्त न हो जाये |

| दिसम्बर 2009 | संसद की विधि एवं न्याय एवं कार्मिक विभागों की स्थाई समिति ने विधेयक को पारित करने की अनुशंसा की |

| फरवरी 2010 | विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी |

| मार्च 2010 | राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ। |

(फारवर्ड प्रेस के फरवरी, 2016 अंक में प्रकाशित )

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in