बीसवीं सदी के समाज-सुधार आन्दोलन में जिन महापुरूषों का योगदान रहा है, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम बाबा गाडगे का है। बुद्धिजीवियों का ध्यान बाबा गाडगे के तरफ न जाने से उनका नाम ज्यादा प्रकाश में नहीं आ सका। लेकिन अब विद्वानों का ध्यान उधर गया है और बाबा गाडगे के बारे में लिखा जा रहा है एवं समाज सुधार आन्दोलन में उनके योगदान को रेखांकित किया जा रहा है।

अगर देखा जाय तो बाबा गाडगे संत कबीर और रैदास की परंपरा में आते हैं। उनकी शिक्षाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वे कबीर और रैदास से बहुत प्रभावित थे। यह संयोग ही है कि संत रैदास और गाडगे बाबा की जयंती एक ही महीने में पड़ती है। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी, 1876 ई0 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले की तहसील अंजन गांव सुरजी के शेगाँव नामक गाँव में कहीं सछूत और कहीं अछूत समझी जाने वाली धोबी जाति के एक गरीब परिवार में हुआ था।[1] उनकी माता का नाम सखूबाई और पिता का नाम झिंगराजी था।[2]

बाबा गाडगे का पूरा नाम देवीदास डेबूजी झिंगराजी जाड़ोकर था। घर में उनके माता-पिता उन्हें प्यार से ‘डेबू जी’ कहते थे। डेबू जी हमेशा अपने साथ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे। इसी में वे खाना भी खाते और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं। इसी कारण कुछ लोग उन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में वे संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हो गये।[3]

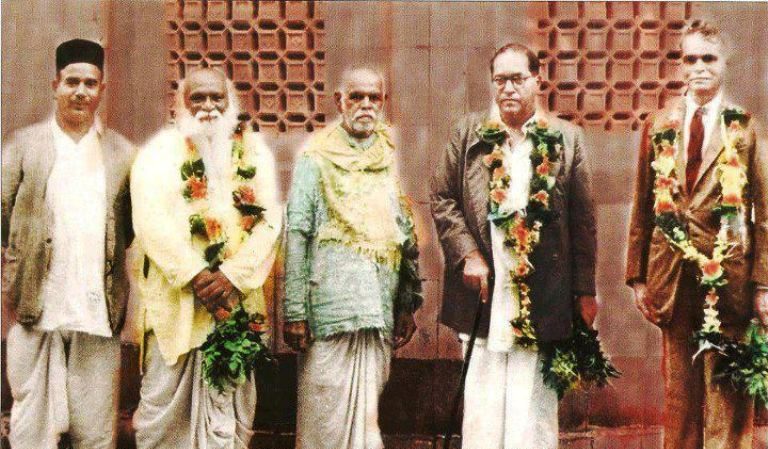

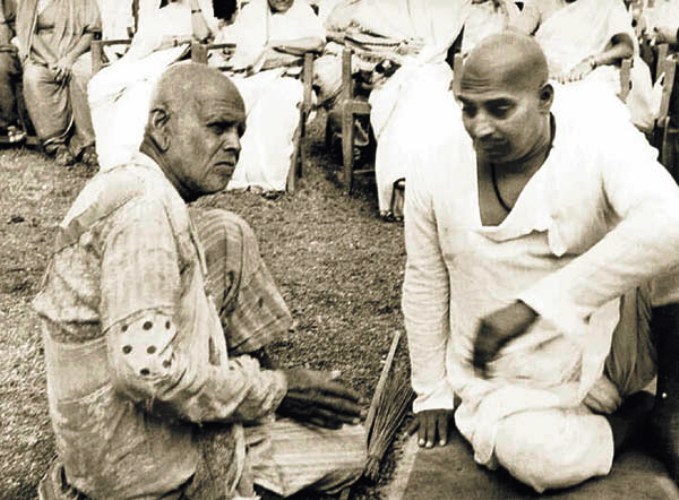

गाडगे बाबा डा. अम्बेडकर के समकालीन थे तथा उनसे उम्र में पन्द्रह साल बड़े थे। वैसे तो गाडगे बाबा बहुत से राजनीतिज्ञों से मिलते-जुलते रहते थे। लेकिन वे डा. आंबेडकर के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित थे। इसका कारण था जो समाज सुधार सम्बन्धी कार्य वे अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर कर रहे थे, वही कार्य डा0 आंबेडकर राजनीति के माध्यम से कर रहे थे। गाडगे बाबा के कार्यों की ही देन थी कि जहाँ डा. आंबेडकर तथाकथित साधु-संतों से दूर ही रहते थे, वहीं गाडगे बाबा का सम्मान करते थे। वे गाडगे बाबा से समय-समय पर मिलते रहते थे तथा समाज-सुधार सम्बन्धी मुद्दों पर उनसे सलाह-मशविरा भी करते थे। डा. आंबेडकर और गाडगे बाबा के सम्बन्ध के बारे में समाजशास्त्री प्रो. विवेक कुमार लिखते हैं कि ‘‘आज कल के दलित नेताओं को इन दोनो से सीख लेनी चाहिए। विशेषकर विश्वविद्यालय एवं कालेज में पढ़े-लिखे आधुनिक नेताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज-सुधार करने वाले मिशनरी तथा किताबी ज्ञान से परे रहने वाले दलित कार्यकर्ताओं को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं और बस अपने आप में ही मगरूर रहते हैं। क्या बाबा साहेब से भी ज्यादा डिग्रियाँ आज के नेताओं के पास है? बाबा साहेब संत गाडगे से आंदोलन एवं सामाजिक परिवर्तन के विषय में मंत्रणा करते थे। यद्यपि उनके पास किताबी ज्ञान एवं राजसत्ता दोनो थे। अतः हमें समझना होगा कि सामाजिक शिक्षा एवं किताबी शिक्षा भिन्न हैं और प्रत्येक के पास दोनों नहीं होती। अतः इन दोनों प्रकार की शिक्षा में समन्वय की जरूरत है।’’[4]

गाडगे बाबा संत कबीर की तरह ही ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद और जातिवाद के विरोधी थे। वे हमेशा लोगों को यही उपदेश देते थे कि सभी मानव एक समान हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ भाईचारे एवं प्रेम का व्यवहार करो। वे स्वच्छता पर विशेष जोर देते थे। वे हमेशा अपने साथ एक झाडू रखते थे, जो स्वच्छता का प्रतीक था। वे कहते थे कि ‘‘सुगंध देने वाले फूलों को पात्र में रखकर भगवान की पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय चारों ओर बसे हुए लोगों की सेवा के लिए अपना खून खपाओ। भूखे लोगों को रोटी खिलाई, तो ही तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। पूजा के उन फूलों से तो मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। यह बात आप लोगों को समझ में नहीं आयेगी।’’ [5]

गाडगे बाबा आजीवन सामाजिक अन्यायों के खिलाफ संघर्षरत रहे तथा अपने समाज को जागरूक करते रहे। उन्होंने सामाजिक कार्य और जनसेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। वे व्यर्थ के कर्मकांडों, मूर्तिपूजा व खोखली परम्पराओं से दूर रहे। जाति प्रथा और अस्पृश्यता को बाबा सबसे घृणित और अधर्म कहते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएँ धर्म में ब्राह्मणवादियों ने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए जोड़ी है। ब्राह्मणवादी इन्हीं मिथ्या धारणाओं के बल पर आज जनता का शोषण करके अपना पेट भरते हैं। इसीलिए वे लोगों को अंधभक्ति व धार्मिक कुप्रथाओं से बचने की सलाह देते थे।

अन्य संतों की भाँति गाडगे बाबा को भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना सीख लिया था। शायद यह डा. अम्बेडकर का ही प्रभाव था कि गाडगे बाबा शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को इस हद तक प्रतिपादित किया कि यदि खाने की थाली भी बेचनी पड़े तो उसे बेचकर भी शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी लेकर खाना खा सकते हो पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। वे अपने प्रवचनों में शिक्षा पर उपदेश देते समय डा. अम्बेडकर को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि ‘‘देखा बाबा साहेब अंबेडकर अपनी महत्वाकांक्षा से कितना पढ़े। शिक्षा कोई एक ही वर्ग की ठेकेदारी नहीं है। एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर ढेर सारी डिग्रियाँ हासिल कर सकता है।’’ [6]बाबा गाडगे ने अपने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 31 शिक्षण संस्थाओं तथा एक सौ से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की। बाद में सरकार ने इन संस्थाओं के रख-रखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया।

गाडगे बाबा डा. अम्बेडकर से किस हद तक प्रभावित थे, इसके बारे में चर्चा करते हुए संभवतः संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम दलित अध्यक्ष डा. एम.एल. शहारे ने अपनी आत्मकथा ‘यादों के झरोखे’ में लिखा है कि ‘‘बाबा साहेब अम्बेडकर से गाडगे बाबा कई बार मिल चुके थे। वे बाबा साहेब के व्यक्तित्त्व एवं कृतित्व से प्रभावित हो चुके थे। बाबा साहेब और संत गाडगे बाबा ने साथ तस्वीर खिंचवायी थी। आज भी कई घरों में ऐसी तस्वीरें दिखायी देती हैं। संत गाडगे बाबा ने डा. बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा स्थापित पिपल्स एजुकेशन सोसाएटी को पंढरपुर की अपनी धर्मशाला छात्रावास हेतु दान की थी। संत गाडगे महाराज की कीर्तन शैली अपने आप में बेमिसाल थी। वे संतों के वचन सुनाया करते थे। विशेष रूप से कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि के काव्यांश जनता को सुनाते थे। हिंसाबंदी, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशुबलिप्रथा आदि उनके कीर्तन के विषय हुआ करते थे।’’[7]

यह संयोग ही है कि डा. अम्बेडकर की मृत्यु के मात्र 14 दिन बाद ही गाडगे बाबा ने भी जनसेवा और समाजोत्थान के कार्यों को करते हुए 20 दिसम्बर, 1956 को हमेशा के लिए आँखें बंद कर लीं। [8]उनके परिनिर्वाण की खबर आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैल गयी। उनके चाहने वाले हजारों अनुयायियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी अन्तिम यात्रा में सम्मिलित हुए। आज बाबा गाडगे का शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं, जिससे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। बाबा का जीवन और कार्य केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

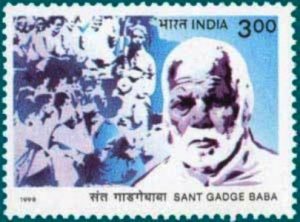

गाडगे बाबा की मृत्यु के बाद 1 मई सन् 1983 ई. को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर ‘संत गाडगे बाबा’ अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र की स्थापना की। उनकी 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसम्बर, 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। सन् 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्मृति में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया।

वास्तव में गाडगे बाबा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे। वे एक महान संत ही नहीं, बल्कि एक महान समाजसुधारक भी थे। उनके समाज-सुधार सम्बन्धी कार्यों को देखते हुए ही डा. अम्बेडकर ने उन्हें जोतिबा फुले के बाद सबसे बड़ा त्यागी, जनसेवक कहा था, जो उचित ही था। ऐसे महापुरुष को उनके 141वें जन्मदिवस (23 फरवरी) के शुभ अवसर पर शत-शत नमन।

[1] गाडगे बाबा सचित्र जीवनी, डा. विमलकीर्ति, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण तृतीय, 2013, पृ. 10

[2] वही, पृ. 10

[3] फारवर्ड प्रेस (मासिक पत्रिका), सं. आयवन कोस्का, अंक-अगस्त, 2013, पृ0 52 (राजेन्द्र प्रसाद का लेख – संत गाडगे: जीवन और दर्शन)

[4] गाडगे बाबा सचित्र जीवनी, डा. विमलकीर्ति, पृ. 5

[5] वही, पृ. 54

[6] यादों के झरोखे (आत्मकथा), डा. एम. एल. शहारे, श्री नटराज प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2005, पृ. 25

[7] वही, पृ. 25

[8] गाडगे बाबा सचित्र जीवनी, डा. विमलकीर्ति, पृ. 104

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। एफपी बुक्स की सूची जानने अथवा किताबें मंगवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911, ईमेल : info@forwardmagazine.in