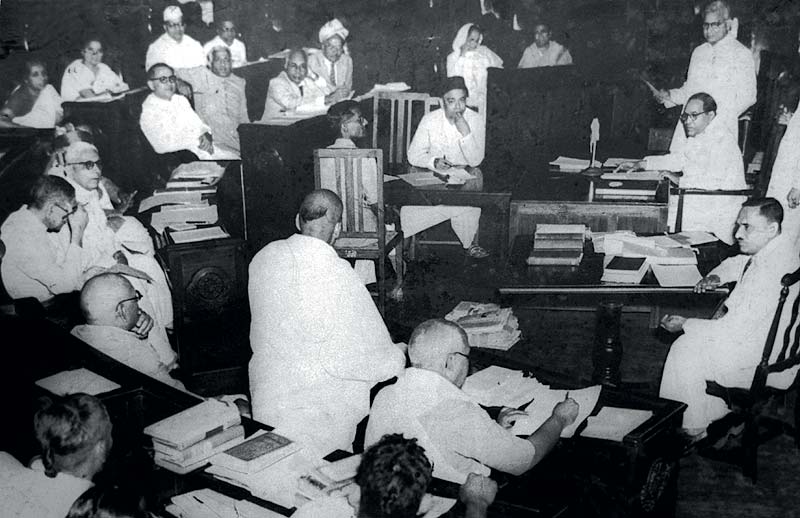

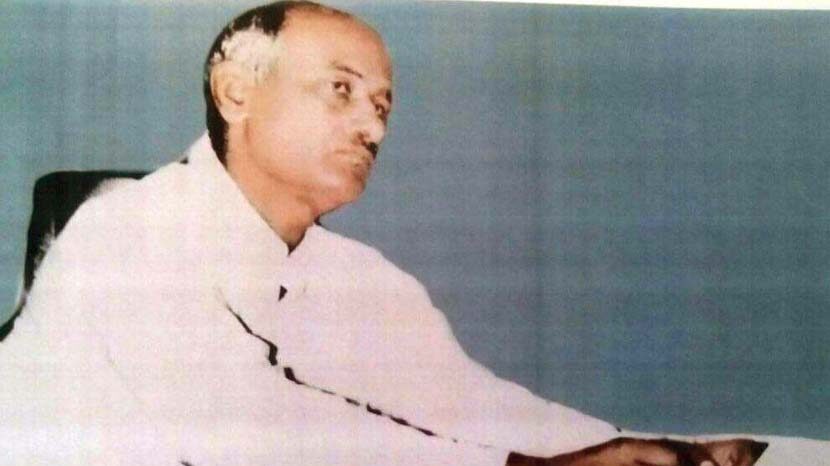

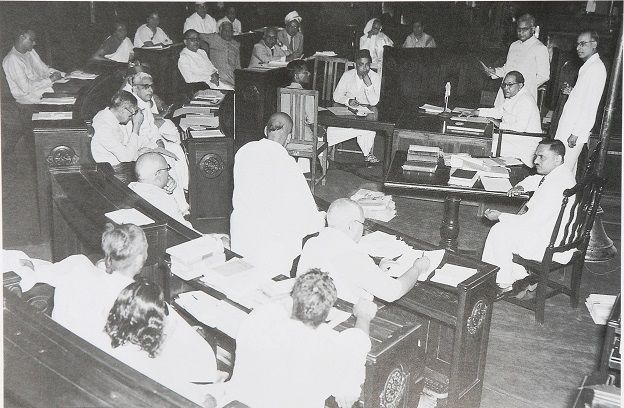

दलितों के महान मुक्तिदाता और भारतीय संविधान के निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर का निधन हुए हालांकि 60 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी भारतीय समाज पर उनके विचारों का गहरा प्रभाव कायम है। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। जीवन में जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया और जो कुछ उन्होंने किया, उसके लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। जीवन भर जिन कठिनाइयों से वे गुजरे उसने उनके चिन्तन पर गहरा असर डाला। इस स्थिति ने उन्हें उन सिद्धांतों को पूरी तरह से बदल देने के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया, जिन पर भारत में न्याय का विचार टिका हुआ था। भारत के राजनीतिक चिन्तन में न्याय का आदर्श भेदभावकारी होना शामिल था। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था के अन्तर्गत ऊँच-नीच की व्यवस्था। भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप डा. आंबेडकर ने तैयार किया था। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का वादा करती है। सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आंबेडकर के न्याय के विचार के मुख्य आधार हैं।

न्याय की अवधारणा

राजनीतिक दर्शन में न्याय को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। न्याय के सिद्धांत के बारे में सोचने की विभिन्न धाराएं हैं। न्याय संबंधी विभिन्न अवधारणाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि कब और कहां पैदा हुई हैं। प्राचीनकाल में पैदा हुई हैं या आधुनिक काल में, उनका जन्म पश्चिम में हुआ है या पूरब में। न्याय के संबंध में ग्रीक चिन्तन सबसे पुराना और सबसे प्रभावी भी है।

प्राचीन राजनीतिक चिन्तन न्याय को एक नैतिक मूल्य के रूप में चिन्हित करता है। इसी के चलते ग्रीक चिन्तन न्याय को नैतिक दर्शन का हिस्सा मानता है। राजा या राज्य को पवित्र शक्ति के रूप में चित्रित किया जाता था और माना जाता था कि इन्हीं में न्याय का वास है। प्लेटो और अरस्तू यह मानते थे कि एक ‘न्यायपूर्ण समाज’ ही ‘अच्छा समाज’ होता है। (हेवूड 2008) प्लेटो न्याय को बुद्धिमान व्यक्ति के एक नैतिक मूल्य के रूप में देखते थे। उनके अनुसार कोई भी आदर्श राज्य बिना न्याय के संभव नहीं है (श्रीवास्तव 1997 )। अरस्तू न्याय को निष्पक्षता और समता के बराबर ठहराते थे। भारत में राजनीतिक चिन्तन में न्याय को क्रमशः मनु और कौटिल्य की मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में देखा जा सकता है। इसमें भी न्याय को एक नैतिक गुण या धर्म के रूप में माना गया था।

एक न्यायपूर्ण समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून तैयार किया जाता है। कानून न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में काम करता है। कानून को ठीक तरीके से लागू करने या उसे व्यवहार में उतारना न्यायपूर्ण समाज बनाने की अनिवार्य जरूरत है। हालांकि कानून न्याय का केवल एक पक्ष है। न्याय के अवयव अधिकार और जरूरतें हैं। राबर्ट नोजिक जैसे प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक राज्य की कम से कम भूमिका की बात करते हैं। उपयोगितावाद में ‘अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी’ को न्याय का पैमाना माना जाता है। न्याय के सिद्धांत के विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन, जॉन रावल्स का न्याय का सिद्धांत आने के साथ आया। उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मुख्य बात यह है कि कैसे न्याय समाज में मौजूद असमानता की स्थिति का मुकाबला करता है। रावल्स का न्याय का विचार सभी व्यक्तियों का समान तरीके से ध्यान रखने की बात करता है। यहां तक कि प्लेटो भी असमानता पर विचार करते हैं, जब वे कहते हैं कि ‘लोकतंत्र समान लोगों और असमान लोगों के बीच एक अलग तरह की समानता(यहां सकारात्मक भेदभाव) बांटता है’। ‘निष्पक्षता के रूप में न्याय’ का विचार रावल्स के लिए राजनीतिक और नैतिक धारणा दोनों है। इस बात को उन्होंने आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया(रावल्स 1997)। डा. आंबेडकर का न्याय का विचार इस मामले में रावल्स से मेल खाता है कि वे भी समाज के भीतर असमानता को ध्यान में रखकर एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनके इस विचार ने रावल्स की ‘निष्पक्षता के रूप में न्याय’ न्याय की अवधारणा को स्वीकार किया।

एक अधिवक्ता और अर्थशास्त्री के रूप में परिपक्वता प्राप्त करने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आंबेडकर को बहुत ही कठिन प्रयास करना पड़ा था। इसका कारण यह था कि जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया था, उसमें सामाजिक असमानता मौजूद थी। इस चीज ने उन्हें इस बात का गहरा अहसास कराया कि राजनीतिक और आर्थिक न्याय पाखण्ड ही बना रहेगा, यदि उसके पहले सामाजिक न्याय प्राप्त न कर लिया जाए। वे अन्य सभी प्रकार के क्रान्तिकारी बदलावों से पहले एक बुनियादी बदलाव लाने वाली सामाजिक क्रान्ति चाहते थे। अन्य प्रकार के क्रान्तिकारी बदलावों में राजनीतिक और आर्थिक बदलाव भी शामिल हैं।

वलेरियन रोड्रिग्स का एक निबंध ‘आंबेडकर एज ए पोलिटिकल फिलासफर्स’ है, जिसमें वे आंबेडकर को एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रोड्रिग्स उन मुद्दों को उजागर करते हैं, जिनके लिए जीवन भर डा. आंबेडकर संघर्ष करते रहे। इन मुद्दों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समुदाय, लोकतंत्र, सत्ता और वैधता है (रोड्रिग्स 2017 )। आंबेडकर के सामाजिक न्याय का विचार अपने में राजनीतिक और आर्थिक न्याय को भी शामिल किए हुए है। आंबेडकर सबसे वंचित लोगों के सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता देना चाहते थे। दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और श्रमिकों को आंबेडकर सबसे वंचित तबकों में शामिल करते थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था, साम्प्रदायिकता, पितृसत्ता और श्रमिकों का औद्योगिक शोषण असमानता पैदा करते हैं और सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। असमानता के इन स्रोतों के रूढ़ हो जाने और निरंतर बने रहने के चलते डा. आंबेडकर सुझाव देते हैं कि असमानता के शिकार लोगों को सशक्त बनाने के लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आंबेडकरवादी न्याय की आधारशिला स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है।

न्याय के संदर्भ में जाति व्यवस्था

डा. अबेडकर तीखे तरीके से जाति व्यस्था का विरोध करते हैं। इस विषय पर उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब ‘जाति का उच्छेद’ है। हर जाति का अपना वंशानुगत पेशा होता है। किसी जाति विशेष के एक सदस्य को किसी दूसरी जाति विशेष के पेशे को अपनाने की अनुमति नहीं है। एक जाति द्वारा दूसरी जाति में शादी-विवाह करने और खान-पान पर रोक है। ब्राह्मण को शिक्षा पाने, शिक्षा देने और मंदिरों के अनुष्ठानों को संपन्न कराने का अधिकार है। जाति व्यवस्था को धर्मशास्त्रों का पुरजोर समर्थन प्राप्त है। इसी के चलते आंबेडकर ने कहा था कि ‘जिन धार्मिक विचारों पर जाति व्यवस्था आधारित है, उनका उच्छेद किए बिना जाति व्यवस्था को तोड़ना संभव नहीं है’।(आंबेडकर 2014)

जाति व्यवस्था स्पष्ट तौर पर स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। यह एक व्यक्ति से अपने लिए अपना स्वयं का पेशा चुनने के अधिकार को छीन लेती है। एक व्यक्ति की उसी जाति के प्रति निष्ठा होती है, जिसमें वह जन्म लेता है या लेती है। जाति व्यवस्था के भीतर सहानुभूति और प्रेम के लिए कोई जगह नहीं होती है। जाति व्यवस्था के भीतर निष्पक्ष ढंग से व्यवहार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसी कारण से आंबेडकर आरक्षण को सामाजिक सशक्तिकरण का एक उपाय बताते हैं।

भेदभाव आधारित धर्म न्याय में बाधक

आंबेडकर धर्म के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने धर्म का पक्ष लेते हुए एडमंड बर्क को उद्धृत किया है। एडमंड बर्क कहते हैं कि एक सच्चा धर्म समाज का आधार होता है। इस पर सभी सच्ची सभ्यताएं टिकी होती हैं। लेकिन हिंदू धर्म को आंबेडकर एक धर्म नहीं मानते थे, क्योंकि यह जाति व्यवस्था पर आधारित है और जाति व्यवस्था न्याय के तीनों तत्वों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का निषेध करती है। आंबेडकर मानते थे कि हिंदू धर्म बस आदेशों और निषेधों (नियमों, न कि सिद्धांतों) की संहिता है, जिसे उसने अपने अनुयायियों के लिए जारी किया है।

हिंदू समाज का आधार इसका भेदभाव ही है। यह अन्य धर्मों को कैसे सहन कर सकता है, जब वह किसी अन्य जाति से संबंधित हिंदू को ही सहन नहीं कर पाता? हिन्दू समुदाय केवल उसी समय एकजुट होता दिखता है, जब दो अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक समुदायों में से किसी एक के खिलाफ दंगा भड़क उठता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति आंबेडकर का गहरा सरोकार था। अल्पसंख्यक किन समस्याओं का सामना करते हैं, इस संदर्भ में अपनी राय उन्होंने साइमन कमीशन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत अपने ज्ञापन में प्रकट किया है। बहुसंख्यक सम्प्रदाय बहुल इलाके में अल्पसंख्यकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह इससे परिचित थे। इसी कारण से उन्होंने व्यस्थापिका, कार्यपालिका और नौकरशाही में अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की थी।

आधी आबादी को मिले समानता का अधिकार

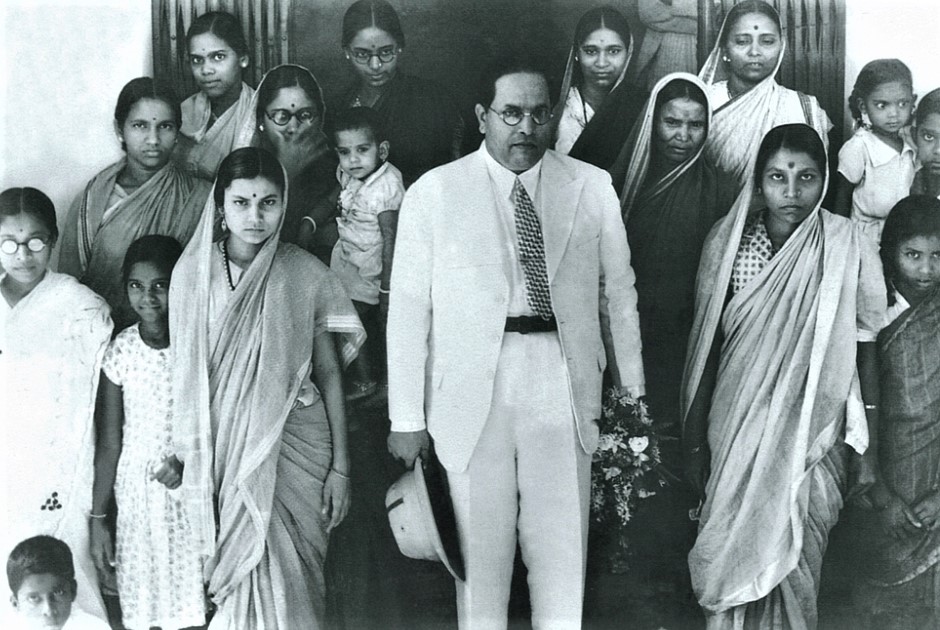

जाति व्यवस्था पर चोट करते हुए डा. आंबेडकर ने कभी इस बात को अपनी आँखों से ओझल नहीं होने दिया कि हिंदू समाज व्यवस्था के भीतर महिलाओं के अधिकारों से इंकार किया गया है। वे सती प्रथा और बाल विवाह की भर्त्सना करते थे और हिंदू परिवार व्यवस्था के पुनर्गठन की अपनी दृष्टि के अनुसार विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में तर्क देते थे। हिंदू कोड बिल में आंबेडकर ने संपत्ति का अधिकार पुरूष और स्त्री दोनों उत्तराधिकारियों को देने का प्रावधान किया।

18 जुलाई 1927 को उत्पीड़ित वर्ग की लगभग 3 हजार महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए आंबेडकर ने कहा कि किसी समुदाय की प्रगति को उस वर्ग की महिलाओं की प्रगति से मापा जा सकता है (रामाह 2017)। उन्होंने लड़िकयों की शिक्षा, माहवारी के संदर्भ में महिलाओं की गरिमा की रक्षा, तलाक भत्ता इत्यादि का समर्थन किया। आंबेडकर पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को गहराई से महसूस करते थे और उन्होंने लैंगिक न्याय के लिए आह्वान किया।

श्रमिकों के लिए कानून

आंबेडकर ने श्रमिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने बाले संघर्षों से भी खुद को जोड़ा। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए 1936 में इंडिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी का गठन किया। उन्होंने श्रमिकों के जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए एक सुधार बिल 1944 में प्रस्तुत किया। यह बिल एक कारखाने में निश्चित समयावधि तक निरंतर काम करने वाले श्रमिक को मजदूरी सहित छुट्टी का अधिकार देता था। न्यूनतम मजदूरी, काम के बेहतर हालात, काम के घंटे कम करने इत्यादि मामले में श्रमिकों को उनके मालिकों से न्याय मिले, आंबेडकर ने इसके लिए प्रयास किया। आंबेडकर ने श्रमिकों के अधिकारों के संदर्भ में मूल प्रावधान क्या हो सकते हैं, इसे प्रस्तुत किया।

आंबेडकर ने देखा कि जाति व्यवस्था न केवल श्रम विभाजन करती है, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। जाति व्यवस्था एक व्यक्ति के पेशे के विकल्प को सीमित करती है और निम्न श्रेणी के श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले काम को नीच काम ठहराती है। आंबेडकर पूंजीवाद को भी श्रमिकों के शोषण की एक व्यवस्था मानते हैं। आंबेडकर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को अपने आंदोलन के दो जुड़वां दुश्मन मानते थे (नारायण दास 2017)।

आंबेडकर भारतीय समाज में न्याय के संदर्भ में भेदभाव के मुख्य कारक के रूप में जाति व्यवस्था को देखते थे। समाज में पैदा हुई किसी प्रकार की असमानता न्याय में भेदभाव पैदा कर सकती है। आंबेडकर न्याय की अवधारणा के मुख्य तत्व के रूप में जिस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को पेश करते थे, जाति उन्हीं मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और श्रमिकों के अधिकारों का जाति व्यवस्था के भीतर उल्लंघन होता है। आंबेडकर इस बात को रेखांकित करते हैं कि न्याय की अवधारणा अधिकारों पर आधारित होती है और किसी देश का संविधान अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। आंबेडकर का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जातिविहीन समाज पर आधारित था (नारायण दास, 2017)। उनके न्याय की अवधारणा इस अर्थ में समतावादी थी कि वे चाहते थे कि सभी व्यक्तियों के साथ समान तरह से व्यवहार किया जाए। इसके विपरीत जाति व्यवस्था लोगों के साथ, उनको प्रदान किए गए सामाजिक स्तरों के आधार पर अलग-अलग व्यवहार करती है। इसमें सभी सामाजिक और आर्थिक चीजों का बंटवारा श्रेणीक्रम की व्यवस्था पर आधारित है।

समतावादी न्याय

आंबेडकर एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज का स्वप्न देखते थे, जिसमें महत्ता और सामाजिक स्तर के मामले में सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। वह सामाजिक असमानता और शोषण के कारकों को पूरी तरह से खारिज करते थे। वह मानते थे कि एक व्यवस्था के भीतर समतावादी न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को कायम करने की जरूरत होती है। चूंकि जाति व्यवस्था इन तीन बुनियादी तत्वों का उल्लंघन करती है, जिसके चलते यह भारतीय समाज में न्याय के विचार को जड़ जमाने में मुख्य अवरोध है।

आंबेडकर के लिए कानून एक ऐसी चीज है, जो सबसे वंचित लोगों के अधिकारों की गारंटी देता है। आंबेडकर ने जिस हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया था, वह ब्राह्मणवादी कानूनों, हिंदू पारिवारिक संहिता को खारिज करता है। यह बिल पुत्र और पुत्री दोनों को उनके पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार प्रदान करता है। इस बिल ने एकल विवाह प्रथा और तलाक के मामले में महिलाओं के पक्ष में क्रन्तिकारी प्रावधान किए (ईपीडब्ल्यू 1919)।

देश के लिए आजादी प्राप्त करने के संदर्भ में आंबेडकर का नजरिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न था। इसके चलते ही वे देश की आजादी के आंदोलन से दूर रहे। वे सामाजिक न्याय को राजनीतिक न्याय की पूर्वशर्त की तरह मानते थे। उन्होंने न्याय प्राप्त करने में समानता और क्रान्ति की अवधारणा में एक वैकल्पिक आयाम प्रस्तुत किया। वे उस तरह की ‘असमानता’ के हिमायती थे, जिससे हाशिए के समुदायों को फायदा पहुँचता हो। इसे ‘सकारात्मक भेदभाव’ भी कहा जाता है। इसी कारण से उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन किया, लेकिन गांधी के विरोध के चलते उन्हें इसका परित्याग करना पड़ा। उन्होंने आरक्षण के मसौदे तैयार किए थे, जिसका उद्देश्य वंचित लोगों के सामाजिक और आर्थिक हालात में क्रमिक सुधार करना था। आंबेडकर समाज में बुनियादी परिवर्तन के प्राथमिक कदम के रूप में एक सामाजिक क्रान्ति की कल्पना करते थे। न्याय हासिल करने के लिए क्रान्ति की अवधारणा के बारे में आंबेडकर का एक भिन्न परिप्रेक्ष्य था। उनके लिए क्रान्ति का वही अर्थ नहीं था, जो उस समय आम प्रचलन में था, खास करके मार्क्सवादी दायरे में(दास 2017)। जिस क्रान्ति की आंबेडकर कल्पना करते थे, उसमें खून-खराबे के लिए कोई जगह नहीं थी। उनकी क्रान्ति बगावत से मुक्त थी। वे राजनीतिक क्रान्ति के लिए सामाजिक क्रान्ति पसंद करते थे। वे लोकतंत्र में विश्वास करते थे और मानते थे कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था समाज के लिए अभिशाप है। आंबेडकर ने हिंदू समाज के पुनर्निर्माण का विचार प्रतिपादित किया। उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए उठाये जाने वाले कदमों को सूचीबद्ध किया, जैसे कि पुरोहितवाद का खात्मा। इसके अलावा उन्होंने पवित्र धार्मिक धर्मग्रन्थों के विनाश का आह्वान किया, जैसे कि मनुस्मृति।

आंबेडकर की समतावादी न्याय की संकल्पना समाज के वंचित लोगों के के फायदे के लिए असमान बर्ताव (सकारात्मक भेदभाव) की अनुमति देती है। जो जॉन रावल्स के ‘निष्पक्षता के रूप में न्याय’ से मेल खाता है। आंबेडकर अधिकारों और कानूनों को न्याय की चाबी के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर आंबेडकर के लिए जाति व्यवस्था, साम्प्रदायिकता, पितृसत्ता और श्रमिकों का शोषण एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सबसे बड़े अवरोधक थे। वे इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण से पहले समाज का सामाजिक पुनर्निर्माण होना जरूरी है क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक न्याय अन्ततोगत्वा राजनीतिक और आर्थिक न्याय का मार्ग खोलेगा। हमारा समाज आंबेडकर की न्याय की संकल्पना को अभी अपना नहीं पाया, क्योंकि इसने जाति और पितृसत्ता के श्रेणीक्रमों से अपने आप को मुक्त करने से इंकार कर दिया।

(अनुवाद : सिद्धार्थ)

संदर्भ :

आंबेडकर, बी.आर. ( 2014 ) एनिहिलेशन ऑफ दी कास्ट अनोटेड एडीशन, न्यू देलहीः नयाना पब्लिशिंग हाउस

दास, नारायन ( 2017 ). डॉ. बी.आर. आंबेडकर एण्ड वोमेन्स इम्पावरमेंट , न्यू देलहीः सेंट्रम प्रेस

दास, नारायन ( 2017 ) थाट्स ऑफ डॉ. बी.आर. आंबेडकर, न्यू देलही, सेंट्रम प्रेस

हेवूड, एंड्रू ( 2008 ),की कांसेप्ट इन पालिटिक्स, न्यूयार्क, एनवाईः पालग्रेव

मैसे, जेम्स ( 2017 ) डॉ. आंबेडकर विजन ऑफ जस्ट सोसाइटी, इन अवत्ती रामाह ( संपादित ) कंटेम्पररी रिलिवेन्स ऑफ आंबेडकरस थाट्स , जयपुरः रावतः पब्लिकेशनस

रावल्स, जॉन ( 1997 ), जस्टिस एज फेयरनेशः पोलिटिकल नॉट मेटाफिजिकल, इन स्टीफेन एरिक ब्रोनर ( संपादित ), ट्वेन्टी सेंचुरी पोलिटिकल थियरी- ए रीडर ( द्वितीय संस्करण ) न्यूयार्क, एनवाईःराऊटलेज

रोड्रिग्स, वलेरियन ( 2017 ) , आंबेडकर एज पोलिटिक फिलासफर्स, इन इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, एल 11 ( 15 ) . 101-107

सिंह, सुरेंद्रा ( 1997 ), डॉ. आंबेडकर कान्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस, इन मोहम्मद शब्बीर (संपादित), बी.आर. आंबेडकरः स्टडी लॉ एण्ड सोसाइटी, जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स

श्रीवास्तव, एस. पी. ( 1997 ), टूवार्डस एक्शप्लेनिंग दी कांसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, इन मोहम्मद शब्बीर ( संपादित ) बी.आर. आंबेडकरः स्टडी लॉ एण्ड सोसाइटी, जयपुरः रावत पब्लिकेशन्स

फारवर्ड प्रेस वेब पोर्टल के अतिरिक्त बहुजन मुद्दों की पुस्तकों का प्रकाशक भी है। एफपी बुक्स के नाम से जारी होने वाली ये किताबें बहुजन (दलित, ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु, पसमांदा समुदाय) तबकों के साहित्य, सस्कृति व सामाजिक-राजनीति की व्यापक समस्याओं के साथ-साथ इसके सूक्ष्म पहलुओं को भी गहराई से उजागर करती हैं। डॉ. आम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व व कृतित्व पर केंद्रित पुस्तक फारवर्ड प्रेस बुक्स से शीघ्र प्रकाश्य है। अपनी प्रति की अग्रिम बुकिंग के लिए फारवर्ड प्रेस बुक्स के वितरक द मार्जिनालाज्ड प्रकाशन, इग्नू रोड, दिल्ल से संपर्क करें। मोबाइल : +919968527911फारवर्ड प्रेस बुक्स से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं । ईमेल : info@forwardmagazine.in